Развитие профессионального образования в условиях рынка

Автор: Реттих С.В.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Проблемы высшего экономического образования

Статья в выпуске: 2 (20), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены направления развития профессионального образования в России. Автор считает, что современная подготовка юристов и экономистов должна быть ориентирована на потребности рынка.

Специалист, профессиональная подготовка, компетенции, информационные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/142178569

IDR: 142178569

Текст научной статьи Развитие профессионального образования в условиях рынка

Научно-технический прогресс и переход России к рыночной экономике вызвали необходимость коренных преобразований системы подготовки обучающихся. В настоящее время как самые популярные выделяются следующие профессии: юрист, адвокат, нотариус, экономист, банкир, менеджер, бизнесмен, врач, актер, журналист, военный.

Проблемы профессиональной подготовки такого рода специалистов актуализированы объективными факторами: изменились потребности в объеме профессиональных знаний выпускника;

значительно расширилась знаниевая и практикоориентированная подготовка; юристов и экономистов стали готовить и негосударственные учебные заведения. Именно поэтому важное значение приобретают стандарты высшего профессионального образования, определяющие, каким должен быть специалист. Эти стандарты должны устанавливаться на основе тщательных исследований и разработок, проводимых как вузами, так и рыночными структурами.

Соотношение потребностей рынка в новых специальностях представлено на рисунке 1.

а)

б)

на удовлетворение: а) экономической;

б) социальной потребностей

Рис. 1. Соотношение потребностей рынка в новых специальностях

Как видно из рисунка 1, возможности высшей школы направлены на удовлетворение экономической и социальной потребностей рынка.

По мнению С.Я. Батышева, необходимость преобразования системы подготовки специалистов с учетом экономической и социальной потребностей общества обусловлена следующими обстоятельствами:

-

- высокий уровень квалификации и профессионализм стали важными факторами социальной защищенности работников, их профессионального самосохранения;

-

- усиление интеграционных моментов в производственных технологиях привело к изменению смысла понятия квалификация [1] . Поми-

- мо знаний, навыков и умений в него также включают профессионально важные качества личности, которые получили название ключевых компетенций;

-

- массовое возникновение малых и средних предприятий различных форм собственности, а также развитие индивидуальной частной деятельности привели к изменению видов трудовой занятости населения, обусловили высокую профессиональную мобильность;

-

- профессиональное образование стало фактором повышения конкурентоспособности работника на рынке труда, что обеспечивается необходимостью его постоянного профессионального роста и самосовершенствования;

-

- динамизм современных производственных технологий, новые виды занятости, сокращение времени трудовых контрактов, вероятность безработицы обусловили необходимость подготовки специалистов нового типа, способных легко адаптироваться к изменяющемуся миру профессий;

-

- нечеткий рынок труда, колебания спроса и предложения на профессии, миграция населения требуют универсализации профессиональных функций специалистов (более конкурентоспособными становятся профессионально мобильные работники);

-

- интеграция в мировое экономическое сообщество обусловила необходимость сближения качества и уровня профессионального образования в России и передовых странах мира;

-

- стало очевидным, что профессиональное образование должно ориентироваться на специализированную подготовку работников, обладающих высоким уровнем профессионализма и компетентности.

Профессиональные учебные заведения все чаще предоставляют населению различные «рыночные» услуги:

-

- организуют собственное производство по выпуску товарной продукции;

-

- развивают прогрессивные формы организации труда: бригадный и арендный подряды, кооперативную деятельность, в том числе межотраслевую;

-

- создают вспомогательные службы;

-

- оказывают услуги по договорам различным учреждениям;

-

- предоставляют коммерческим структурам в аренду излишние площади, орудия труда;

-

- вступают в бартерные отношения с другими учебными заведениями.

До настоящего времени профессиональное образование рассматривалось в первую очередь как одна из функций деятельности предприятий. Выпускник любого профессионального учебного заведения должен был отработать определенный срок по распределению, а все занятое в общественном производстве население имело статус наемных государственных работников. В условиях рыночной экономики образование, профессиональная квалификация становятся личным капиталом каждого. А для того чтобы этим личным капиталом можно было выгодно распорядиться, он должен быть «конверти- руемым» на рынке труда, т.е. уметь найти себе применение.

В связи с этим актуальным становится вопрос о расширении в профессиональном образовании специалистов сферы знаний и профессиональных компетенций, способствующих их адаптации в информационно-технологическом обществе. Понятие образования, его сущность и содержание дидактических принципов обучения меняются с каждым конкретным историческим этапом. В традиционной для индустриального общества системе «производство – образование – наука» в современных условиях происходит смещение акцентов.

Поскольку сегодня наука и материальное производство являются основой развития общества, то и образование преимущественно должно ориентироваться не только на науку, но и на специфику профессиональной деятельности специалистов. Высокие технологии современного производства остро требуют такой переориентации. Материальное производство становится сегодня гигантской научной лабораторией. Гибкие научные технологии диктуют нормы современной системы образования, которая должна быть столь же гибкой, адекватной современной науке и потребностям рынка труда и профессий.

Правительством РФ разработана «Программа информатизации высшего образования» с целью радикального повышения эффективности и качества подготовки специалистов до уровня, достигнутого в развитых странах. В комиссию по выработке Программы входили известные педагоги, информатики, преподаватели И.П. Дешко, С.Н. Ковалёв, В.И. Кроль. Основное положение принятой Программы сформулировано в следующем тезисе: подготовить кадры с новым типом мышления, соответствующим требованиям информационно-технологического общества, можно лишь усовершенствовав систему высшего образования на основе широкого внедрения новых информационных технологий. В этой связи Правительством определены приоритетные направления деятельности:

-

- методическое обеспечение изучения информационных технологий;

-

- использование эффективных средств междисциплинарного обучения;

-

- развитие и внедрение автоматизированных систем научных исследований (АСНИ);

-

- внедрение систем автоматизированного проектирования (САПР), оснащение вуза средствами информатизации.

Реализация указанных направлений в вузе может быть осуществлена за счет использования и развития следующих элементов новых информационных технологий: локальных и региональных сетей ЭВМ; электронной почты, в том числе голосовой; телеконференций; распределенных баз данных; электронных библиотек; экспертных систем; настольных издательских систем; электронных учебников; обучающих систем на основе мультимедиа-подхода.

Цель профессиональной подготовки специалистов, по мнению Н.Э. Касаткиной, – формирование основ профессиональной деятельности. Такими основами являются «устойчивый интерес к профессиональной деятельности, устойчивое желание иметь дело с этой деятельностью профессионально; система научных знаний об этой деятельности, умение использовать эти знания в качестве инструмента профессионального мышления и решения профессиональных задач» [2].

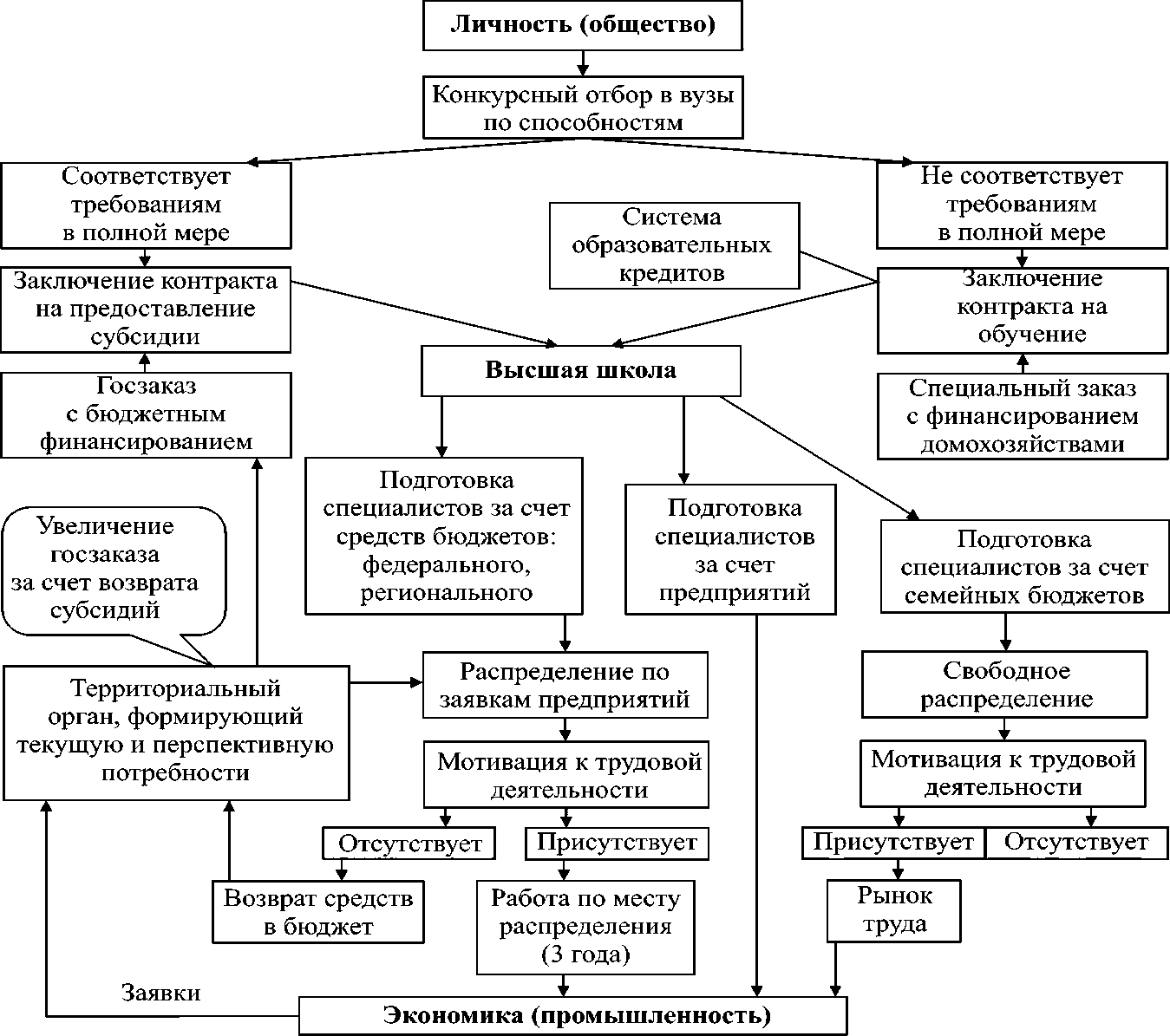

Эффективная профессиональная подготовка специалиста характеризуется тем, что получаемая им учебная информация соответствует целям профессионального образования. Профессиональная подготовка специалиста предполагает двойную ответственность вуза: за качество удовлетворения образовательных потребностей абитуриента и за качество формирования специалиста, адаптирующего свои знания к потребностям рынка (рис. 2).

Соответствует требованиям в полной мере

Заключение контракта на предоставление ______ субсидии ______

Госзаказ с бюджетным финансированием

Не соответствует требованиям в полной мере

Заключение контракта на обучение

Специальный заказ с финансированием домохозяйствами

Увеличение госзаказа за счет возврата субсидий

Заявки

Распределение по заявкам предприятий

Подготовка специалистов за счет средств бюджетов: федерального, регионального

Мотивация к трудовой деятельности

Территориальный орган, формирующий текущую и перспективную потребности

Свободное распределение

I

Мотивация к трудовой деятельности

Подготовка специалистов за счет предприятий

Подготовка специалистов за счет семейных бюджетов

Система образовательных кредитов

Экономика (промышленность)

Конкурсный отбор в вузы по способностям

Работа по месту распределения (3 года)

Высшая школа

Личность (общество)

Возврат средств в бюджет

Присутствует Отсутствует

Рынок труда

| Отсутствует | | Присутствует

Рис. 2. Блок-схема механизма согласования потребностей и возможностей получения высшего образования в Алтайском крае

Как видно из рисунка 2, взаимодействие в системе «фирма – производство – высшая школа – рынок – личность» достаточно сложно. «Соприкосновение» может возникнуть как на микро-, так и макроуровне.

Таким образом, в современном информационно-технологическом обществе происходит тотальная фрагментация личности, которая уже в принципе не способна являться представителем «замкнутой» вузовской или производственной системы.

Единственным способом изменить ситуацию является, на наш взгляд, расширение содержания образования посредством активного внедрения в него инновационных, информационно-коммуникативных технологий, что, безусловно, будет способствовать формированию высокоразвитой так называемой практико-ориентированной личности.

Важен и порядок контроля за качеством профессиональной подготовки специалистов, оценки практической составляющей в их профессии. Можно полагать, что контроль за качеством профессиональной подготовленности специалиста должен быть постоянным, а не временным. Качество профессиональной подготовленности в соответствии с действующим законом Минобразования обязательно для осуществления некоторых функций современного специалиста.

По своему характеру и содержанию подготовка специалиста должна удовлетворять общественные потребности в соответствующей профессиональной деятельности. Общество и от его имени государство должны заботиться о том, чтобы желающие стать специалистами получали именно те знания и навыки, которые необходимы для осуществления их профессиональных обязанностей.

Список литературы Развитие профессионального образования в условиях рынка

- Батышев С.Я. Блочно-модульное обучение. М., 1997. С. 103. Касаткина Н.Э. Социально-педагогические основы становления развития личности учителя в университете. Кемерово, 1996. С. 66.