Развитие региональной проблемы в Югославии в 1918-1941 гг.: централизм, федерализм и межнациональные проблемы

Автор: Буквич Райко

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Проблемы федерализма

Статья в выпуске: 2 (87), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается генезис и процесс нарастания региональной проблемы в Югославии, в период между мировыми войнами в 1918-1941 гг. в контексте дискуссии о форме государственного устройства.

Региональная проблема, югославия, унитарное государство, области, федерализм, централизм, национальные интересы

Короткий адрес: https://sciup.org/147222684

IDR: 147222684

Текст научной статьи Развитие региональной проблемы в Югославии в 1918-1941 гг.: централизм, федерализм и межнациональные проблемы

В статье рассматривается генезис и процесс нарастания региональной проблемы в Югославии, в период между мировыми войнами в 1918—1941 гг. в контексте дискуссии о форме государственного устройства.

The paper examines the origins and the process of growing of the regional problem in Yugoslavia in the period between the World Wars (1918—1941) in the context of discussions about the form of statehood.

Югославия в том виде, в каком она просуществовала до 1991 г., была организована как федеративное государство пяти народов и шести республик. Официально основанием для такой ее организации стало Постановление о создании Югославии на федеративном принципе, принятое на Втором заседании АВНОЮ (Антифашистское вече Народного освобождения Югославии), только 29 ноября 1943 г.1 В соответствии с этим Постановлением Югославия после Второй мировой войны была создана как федеративное государство, что отражало стремление некоторых ее народов и партий к большей самостоятельности, которое проявлялось в брожениях и конфликтах в период между мировыми войнами (когда Югославия была унитарным, централизованным государством). Это было только одним из этапов существования югославского государства. До Второй мировой войны ее устройство было совершенно другим.

БУКВИЧ Райко, географический институт Йован Цвиич САНИ (г. Бел-град).

В ранних документах устройство будущего государства не было определено, но в них преобладало негативное отношение к федеративному устройству2. В начале 1920-х гг., когда готовилась первая (Видовданская) конституция, еще преобладало убеждение, что централизм является единственным способом, позволяющим обеспечить народное и государственное единство. Отсюда и стремление к разделению исторических провинций, которые вошли в Югославию3, чтобы таким путем сделать невозможным возникновение сепаратистских тенденций, основанных на их особенностях4. В соответствии с этим территория государства была разделена на меньшие единицы: округи, уезды и общины.

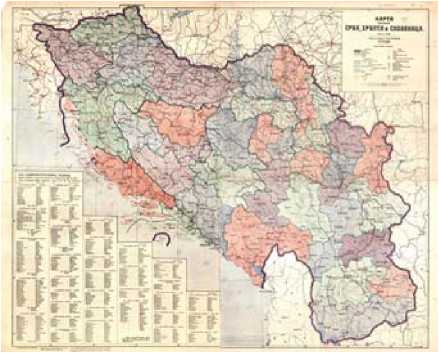

TEHTOR1AL ГОГаМТЮМ OF YUGOSLAVIA 191В

Рис. 1. Формирование Югославии из исторических провинций в 1919 г.5

Антифедерализм и антисепаратизм были реализованы в так называемой Видовданской конституции 1921 г.6, декларировавшей унитарное (централистское) устройство, исходя из предпосылок национального унитаризма, т. е. единства «трехплеменного народа», и предписавшей, что «управление осуществляется по областям, округам, уездам и общинам» (ст. 95). В отношении к предвоенной, самостоятельной Сербии вводилась новая административная единица высшей степени — область. Это была некоторая уступка тем, кто выступал за самостоятельность исторических провинций, независимо от того, существовали ли они прежде как административ- ные самостоятельные единицы (Сербия и Черногория) или в составе других государств. В той же статье Конституции подчеркивается: «Разделение на области определяется законом, согласно природным, социальным и экономическим обстоятельствам: область может иметь не более 800 тыс. жителей». Компетенция новых административных единиц была понята как обычное локальное самоуправление: области отличались от самоуправляющих округов только своей величиной.

Принятие конституции проходило трудно, так как противодействие оппозиции было очень сильным. Предварительно были проведены выборы в Учредительное собрание (28 ноября 1920 г.), но настоящего выбора государственного строя не произошло: монархия была навязана еще до провозглашения конституции. Поэтому Хорватская крестьянская республиканская партия, боровшаяся за конфедеративный строй, в котором сохранилась бы «континуальность хорватской государственности», со своими 50 депутатами не участвовала в сессии парламента. Они не признавали объединение от 1 декабря 1918 г. К ним присоединились коммунисты (58 депутатов), не голосовавшие за конституцию, поскольку придерживались мнения, что новое государство является «искусственным версальским построением», которое надо разрушить7.

Рис. 2. Территориальное разделение Королевства сербов, хорватов, словенцев (СХС) на области 1921 —1929 гг.

Противников нового государственного строя было много, они имели свои варианты решения проблемы, значительно различающиеся между собой. Принятие конституции не разрешило противоречий, столкновения продолжались еще долго. Например, драки в парламенте, одна из которых закончилась убийством оппозиционных (хорватских) депутатов 20 июня 1928 г., что было поводом для отклонения конституции и введения диктатуры короля Александра.

Согласно конституции, разделение страны на области произошло в 1921 г. Король Александр 27 октября 1921 г. одобрил вынесение на обсуждение в Народном собрании закона о разделении государства на области. В связи с тем, что в Собрании этот закон встретил сопротивление хорватов, правительство Н. Пашича 26 апреля 1922 г. приняло Предписание о разделении страны на области. Королевство СХС было разделено на 33 области согласно географическому, социальному, экономическому, этническому и историческому началам (рис. 2). Предвоенная Сербия была разделена на 14 областей (если включить и Македонию, исторически называющуюся Старая Сербия — на 17), Босния и Герцеговина — на 6, Хорватия — на 4, Воеводина — на 4, Словения — на 2, только Черногория осталась в одной области.

20-е гг. XX в., с одной стороны, прошли в попытках преодолеть в стране различия (не только экономические), обусловленные предвоенной громадной дифференциацией в условиях жизни отдельных провинций, с другой — в постоянных попытках некоторых народов решить национальный вопрос. Экономические проблемы часто перерастали в национальные, как это случилось с заменой валют и введением единого средства платежа (динара) на территории всей страны, или с введением единой налоговой и фискальной системы. Даже в современных публикациях можно найти суждения о том, что якобы сербы в процессе этих неизбежных мероприятиях эксплуатировали хорватов (в последнее время — и Воеводину). Хотя такие высказывания уже много раз опровергнуты, они снова появляются8.

Особенно активно отстаивали свои национальные интересы хорваты (хотя и не только они), что усиливало противостояние центральным властям и сербскому народу. Ситуация усложнялась свежими воспоминаниями о войне, в которой одни боролись за освобождение не только своей родины, но и всех южнославянских земель, на которых многие воевали на противоположной стороне. Эти противоречия достигли пика 20 июня 1928 г., когда было совершено трагическое покушение в Скубщине, открывшее новую страницу в жизни страны.

Видовданская конституция была отменена 6 января 1929 г., введением так называемой Диктатуры Короля Александра9, которая формально длилась до 3 сентября 1931 г. (когда была принята новая конституция, получившая название Сентябрьская). Государство уже перед принятием новой конституции получило новое название Королевство Югославия. Предыдущее разделение государства на 33 области было заменено новым. Теперь оно делилось на девять бановин (рис. З)10, получивших названия по именам больших рек: Дравская, Савская, Врбаская, Приморская, Дринская, Зетская, Дунайская, Моравская, Вардарская11. Белград, как главный город, не принадлежал ни одной из бановин — вместе с городами Панчево и Земун он представлял особую единицу (Управление г. Белграда). Каждая из бановин имела более 800 тыс. жителей, шесть из них имело более одного, а две — свыше двух миллионов жителей. Бановины получили право принимать предписания, имеющие силу локальных законов12.

Между тем закрепленные новой конституцией, как и Ви-довданской, административные границы не соответствовали старым историческим провинциям, и интересам некоторых народов, особенно хорватов. Разграничение бановин было сделано на новой основе и учитывало этнические принципы, но интересы всех народов не могли быть реализованными полностью. Так, сербы представляли большинство в пяти бановин. Словения вошла в состав Дравской, сегодняшняя Македония — Вардарской (с частями Сербии и Косова), Черногория Зетской (с частями Далмации, Метохии, Герцеговины, Боснии и Рашкой-Санджака). Хорватия была разделена на Савскую и Приморскую бановину, Воеводина была в составе Дунайской. Сербия была разделена на Моравскую, Дравскую, Дунайскую, Зетскую и Вардарскую, а Босния и Герцеговина на Дринскую, Врбаскую, Приморскую и Зетскую бановины. Первоначальные границы бановин были изменены очень скоро, уже 28 августа 1931 г.13

Разделением страны на бановины был реализован план словенца Б. Вошняка от 1917 г., согласно которому (в одном из набросков конституции) государство предлагалось разделить от десяти до двенадцати жупаний14, которые носили бы, по французской модели, имена больших рек15.

Рис. 3. Бановины Королевства Югославия 1931 —1939 гг.

Хотя в конституции 1931 г. уже прослеживалась определенная децентрализация, федерализм все еще не поддерживался. Даже убийство короля (в Марселье 9 октября 1934 г.), являвшегося самым жестким сторонником централизма, не принесло перемен. Политику национального унитаризма продолжило наместничество, а вскоре была основана и Югославская национальная партия (ЮНС)16. Выборы 1935 г., вопреки победы ЮНС, показали перемены в настроениях населения и некоторых партий (Демократическая), которые стали обсуждать идею югославской федерации. Наиболее крупные перемены произошли во внешней политике, где усилилась прогерманская ориентация. Ее главными носителями были крупнейшие капиталисты и финансисты, возглавляемые М. Стоядиновичем, покинувшим в 1935 г. ЮНС и ставшим премьер-министром как глава новообразованного Югославского радикального сообщества, на котором оставался до 1939 г. Это не могло не отразиться на интересах и позициях Англии и Франции, доминирующих до тех пор в югославской экономике17. Вскоре произошло разделение национальной элиты на два противоборствующих лагеря — с одной стороны Англия и Франция, с другой — Германия.

Рис. 4. Хорватская бановина 1939 г.

В этих условиях наметились перемены по отношению к внутреннему устройству государства. К идее федерализма стали склоняться Демократическая партия, Югославская мусульманская организация, Югославское радикальское сообщество, даже Радикальная партия стала говорить о «соглашении с хорватами». Прообраз федерализма возник формально в результате соглашения Цветкович — Мачек от 26 августа 1939 г. Тогда была создана Хорватская бановина18 (рис. 4), которая занимала 65 456 км2 и имела 4 403 199 жителей, среди них 70,1 % составляли хорваты, 19,1 % сербы, 3,6 % мусульмане и 7,2 % остальные (немцы, венгры и др.)19. Это сразу актуализировало вопрос о национальном разграничении двух других доминирующих в тогдашнем государстве народов — сербов и словенцев. При этом положение словенцев было благоприятным. Положение сербского народа не было изменено ввиду скорого начала

Второй мировой войны, но есть мнение, что соглашением Цветкович — Мачек было предусмотрено и позднее даже подготовлено устройство сербской бановины («Сербские земли»), которая должна была охватить остальные бановины (Врбаска, Дунавска, Моравска, Зетска и Вардарска), кроме Дравской, со столицей в Скопле20. Следует отметить, что многие в Югославии скептически оценивали перспективы зарождающего югославского федерализма, который вытекал из-за этого соглашения и его постановлений21.

Переустройство югославского королевства и создание Хорватской бановины происходили в условиях подготовки к новой мировой войне, несмотря на попытки разных государств предотвратить военные действия (во многих случаях это были попытки только на словах). В Европе 1930-е гг. прошли в лихорадочных попытках разных стран заключать договоры о дружбе, военных союзах, военной помощи и т. п. В таких соглашениях участвовали Англия, Франция, СССР, Германия, Польша, Чехословакия и т. д. Эти соглашения не предупредили войну, даже можно сказать, что в какой-то степени ее приблизили, вызывая всеобщую подозрительность. Хотя Югославия была слишком слаба в военном и экономическом отношениях, она также пыталась во всей этой игре вести себя активно. Но все попытки не позволить ведущим государствам вовлечь Югославию в войну оказались безуспешными. Даже установление дипломатических отношений Югославии с СССР, последовавшее 10 июня 1940 г., не помогло.

Дипломатическая активность между германскими и югославскими властями, привела к заключению соглашения с Германией о ненападении 25 марта 1941 г., но уже 27 марта в результате государственного переворота власть в Белграде была заменена. Народ Сербии таким образом высказался против Германии, хотя в Европе уже почти два года шла война, в которой, казалось, Германию невозможно было остановить22. Возмездие пришло очень быстро — германское нападение началось 6 апреля и уже через 12 дней Югославия капитулировала. Последовали оккупация и разделение страны между Германией, Италией, Венгрией, Болгарией. Сопротивление было слабым и плохо организованным. В стране повторилась ситуация Первой мировой войны — части югославской армии пытались сопротивляться, но ее состав был значительно ослаблен дезертирством хорватских офицеров и солдат. Они переезжали в Хорватию, так как там уже 10 апреля было создано Независимое Государство Хорватия (НГХ, или на сербском НДХ, рис. 5), ставшее германским и итальянским союзником. Это было прологом к одной из самых трагических страниц не только Второй мировой войны — в концлагерях в НГХ, созданных сразу после провозглашения НГХ (Ясеновац, Ядовно, Старая Градишка и др.), страдали многие люди, особенно сербы, евреи и цыгане. Точное число погибших никогда не было официально обнародовано (по разным оценкам, в результате геноцида погибло от 197 до 800 тыс. сербов), возможно, и потому, что после войны хорваты новыми властями были переведены в ряды победителей в войне.

Рис. 5. Независимое государство Хорватия 1941 —1945 гг.

Югославия в 1918 г. была слабо развитой, преимущественно аграрной страной (почти 80 % населения проживало в сельской местности), объединившей разные провинции, до мировой войны существовавших в различных условиях и в различных государствах. Народы этих государств принадлежали к трем конфессиям (православию, католичеству и исламу), и в войне находились на противоположных сторонах, что существенно мешало объединению и вызывало большие политические проблемы. Последнее особенно важно ввиду того, что Сербия в войне понесла самые большие потери23. В новое государство24 размером 247 542 км2 вошли исторические провинции: Сербия — 87 303 км2, Босния и Герцеговина — 51 199 км2, Хорватия со Славонией и Сремом — 43 308 км2, Воеводина без Срема (Бачка, Банат и Баранья) — 19 702 км2, Словения без Междумурья — 16 197 км2, Черногория — 14 180 км2, Далмация — 12 732 км2, Междумурье — 775 км2. Население составило свыше 12 млн чел. и было этнически смешанным: 84,4 % — славянского и 15,6 % — неславянского происхождения (немцы — 4,3 %, венгры — 3,9 %, албанцы — 3,7 %, румыны — 1,9 %). Сербы и хорваты составляли большинство населения: 45 % и 25 % от общего числа, причем бытовавшее тогда понимание национальной принадлежности не совпадает с современным. Новое королевство унаследовало 6 пошлинных зон, 5 валют, 4 железнодорожных и 3 банковских системы.

Первые годы существования государства прошли в борьбе за признание25 и налаживание отношений с соседними государствами, восстановление разрушенной страны, подготовку ее модернизации и индустриализации. Это подразумевало проведение аграрной реформы, поскольку в отличие от территорий, освобожденных от Турции, в провинциях принадлежащих Австро-Венгрии сохранились феодальные отношения. Аграрная реформа заняла 12 лет (1919—1931 гг.), и хотя осталась недовершенной, принесла существенные положительные перемены в землевладении (было перераспределено около 1 700 тыс. га) и демографической структуре.

Экономические проблемы долгое время были в тени борьбы за репарации от сил Оси. В 1921 г. Германии и ее союзникам были определены репарации в сумме 132 млрд золотых марок (самой Германии — 123,3), из них 6,5 % принадлежало Королевству СХС (5 % от германских репараций), причем Сербия получила право на репарации, а остальные части нового государства как провинции бывшей Австро-Венгрии должны были платить за военный ущерб. Кроме того, Сербия должна была получить 1,2 млрд франков от Австрии, Венгрии и Болгарии. В течение 1921 —1931 гг. Королевство СХС получило 670 млн золотых марок (от Германии 479 135 580 натурой и 2 317 285 деньгами). Конференция в Лозанне, в конце 1931 г., ввела мораторий на репарации — Германия заплатила всего 23 млрд марок.

Результаты экономического развития страны между войнами были более чем скромными. Национальный доход рос в период 1923—1939 гг. в среднем на 1,9 %, на душу населения 0,15 % в год, его общий объем был всего на 48 % выше уровня 1923 г.26 Модернизация и индустриализация страны реализовывались медленно, причем промышленность развивалась преимущественно на основе иностранного капитала, а он вкладывался там, где мог занять монопольное положение, и в первую очередь в горное дело. Доля сельского хозяйства в национальном доходе в 1939 г. была сопоставима с 1923 г. (немногим больше 46 %), доля промышленности немного возросла. В целом структура экономики почти не изменилась, произошло небольшое увеличение доли промышленности (около 4 %) и транспорта (около 2,5 %) при уменьшении долей лесоводства (около 3 %) и ремесла (около 2,5 %). Инвестиции в промышленность шли преимущественно в развитые регионы, поэтому территориальное развитие страны менялось медленно.

Последнее подтверждается поведением иностранного капитала. Он преимущественно искал возможности своего приложения в более развитых областях (таблица). Это были исторические провинции северо-запада страны.

Таблица

Доля иностранного капитала в исторических провинциях в 1938 г27

|

Область |

Доля иностранного капитала, в % |

||

|

количество заводов |

капитал |

рабочие места |

|

|

Словения |

32,5 |

57,9 |

55,7 |

|

Хорватия и Славония |

28,8 |

50,5 |

49,9 |

|

Далмация |

19,4 |

76,4 |

54,8 |

|

Босния и Герцеговина |

26,4 |

48,1 |

36,7 |

|

Воеводина (без Срема) |

14,7 |

47,2 |

30,3 |

|

Сербия (в границах до 1912 г.) |

20,2 |

37,4 |

30,6 |

|

Часть Южной Сербии и Македония |

11,8 |

25,9 |

13,7 |

|

Черногория |

22,7 |

1,5 |

5,1 |

В 1918 г. новое государство создали народы, проживающие ранее в различных странах, исторических и культурных условиях. Они привнесли в него различные культуры, традиции, обычаи, вероисповедания, юридические, собственнические системы и др. В межвоенный период страна пробовала преодолеть эти различия унитарным устройством, считая его более подходящим, чем федеративное. Страна не смогла обеспечить быстрый экономический рост, что вызывало обострение межнациональных противоречий. Под влиянием преимущественно хорватских национальных претензий политическая система двигалась в направлении федерализации. Государственная региональная политика была малоэффективной, а экономическое развитие было направлено на пользу иностранного капитала. В таких условиях отношения между историческими провинциями менялись медленно, чем многие были недовольны. К началу Второй мировой войны страна не была готова. Вскоре после начала войны было создано Независимое Государство Хорватия, ставшее союзником фашистских сил. На сторону фашистов перешли и некоторые части других народов, что способствовало дальнейшему развалу страны.

Попытки преодолеть межрегиональные и межнациональные различия и противоречия централистским устройством страны потерпели полное крушение. Страна распалась, противостояния переросли в межнациональные столкновения, иногда и военные действия. За страдания гражданского населения в концлагерях ответственность несут не только оккупационные силы. Как и в Первой мировой войне, южнославянские народы (преимущественно сербы) во Второй мировой войне имели самые большие жертвы. Но их ожидала еще одна попытка наладить добрососедские отношения и создать совместное с соседними народами государство, чтобы еще раз попытаться преодолеть межрегиональные и межнациональные различия.

Список литературы Развитие региональной проблемы в Югославии в 1918-1941 гг.: централизм, федерализм и межнациональные проблемы

- Predsjednistvo Antifasistickog vijeca Narodnog oslobodenja Jugoslavije, Drugo zasjedanje Antifasistickog vijeca narodnog oslobodenja Jugoslavije, izdanje AVNOJ-a, 1943, reprint izdanje, C. 36-37.

- См.: Павловий M. 1угословенска Кралевина прва европска регионална држава // Зборник Матице српске за друштвене науке. 2012. № 4. С. 504.

- В новое государство вошли Сербия и Черногория, имеющие самостоятельность перед войной, и территории, принадлежащие Австро-Венгрии, но освобожденные войсками Сербии и Черногории. В действительности, после окончания войны и перед созданием Королевства (СХС) к Сербии присоединились 25 ноября 1918 г. Банат, Бачка, Срем и Бараня, как части Сербской Воеводины в бывшей Австро-Венгрии, 26 ноября, - Черногория, а также многие города и округи Боснии и Герцеговины - Банялука, Бихач, Зворник, Приедор, Биелина, Гацко, Яйце.. Объединение страны произошло 1 декабря 1918 г., но уже односторонним актом сербского регента А. Карагеоргиевича, ставшего королем нового государства.

- Исторически сложившиеся провинции, вошедшие в состав нового государства: Словения, Хорватия и Славония, Далмация, Босния и Герцеговина, Воеводина (без Срема), Сербия (в границах до Балканских войн 1912), Южная Сербия и Черногория.

- Источник этого и других рисунков, если иначе не приведено, - Википедия.