Развитие систем земледелия на юге Средней Сибири: уроки и проблемы

Автор: Чебочаков Е.Я.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 8, 2013 года.

Бесплатный доступ

Изложены материалы исследований по развитию систем земледелия в экстремальных природных условиях юга Средней Сибири за длительный период. Установлены положительные и негативные стороны разных систем земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур в засушливой степной и сухостепной зонах республик Тыва и Хакасия, которые необходимо учитывать при разработке и освоении агротехнологий сельскохозяйственных культур в новых социально-экономических условиях.

Агроландшафт, земледелие, пашня, посевные площади, урожай, культура, дефляция, эрозия

Короткий адрес: https://sciup.org/14083223

IDR: 14083223 | УДК: 631.58

Текст научной статьи Развитие систем земледелия на юге Средней Сибири: уроки и проблемы

Введение. В настоящее время земледелие в засушливых степных, сухостепных и полупустынных агроэкологических зонах юга Средней Сибири развивается в сложных социально-экономических условиях. Посевные площади сельскохозяйственных культур сократились в экстремальных условиях Республики Тыва в 10–15 раз, Республики Хакасия – в 2–3 раза, в меньшей степени – в южных районах Красноярского края. Соответственно уменьшилось производство зерна и кормов.

В современных условиях для эффективного ведения сельскохозяйственного производства необходимо совершенствовать систему земледелия в аридных районах межгорных котловин юга Средней Сибири. При этом следует учесть, что «современные тенденции развития земледелия связаны … с ориентацией на приоритет сохранения природы во избежание экологической катастрофы» [1].

Земледелие в степной зоне Республики Хакасия и Республики Тыва зародилось в глубокой древности. Многие исследователи указывают на применение в степях Хакасии искусственного орошения.

В 60–70-х годах прошлого столетия археологическими исследователями Л.Р. Кызласова научно обосновано наличие развитого земледелия в Средние века в Южной Сибири и Центральной Азии [2]. Вопрос о системе земледелия тесно связан социально-экономическими и природными условиями. А.А. Ярилов [3] рассматривает систему земледелия и севооборотов в определенных исторических рамках. Он приводит слова профессора Кремера о том, что системы сельского хозяйства и земледелия зависят от общественноэкономических условий. Каждая из этих систем – продукт социальных условий своего времени. Автор отмечает пять ступеней развития сельского хозяйства и земледелия, выявленных Кремером:

-

1) экстенсивное использование земли исключительно в качестве пастбищ;

-

2) степная залежная система (или сибирская система). В Юго-Западной Сибири, по описанию П.С. Палласа (1768–1777 гг.), гречиху сеяли на свежеподнятых степных участках;

-

3) экстенсивная планомерная улучшенная система земледелия с преимущественной зерновой продукцией. Наибольшее распространение имеет трехполка;

-

4) урегулированное или улучшенное полеводство с посевом клевера, люцерны, корнеплодов, технических культур (пар сходит на нет);

-

5) системы хозяйства на стадии высшей интенсивности. Они характерны для индустриальных районов с применением удобрений, с развитыми путями сообщений.

На юге Средней Сибири в 90-е годы XIX века П. Аргунов отмечает: «Первым хлебом на только что поднятой земле сеют – 1) рожь или пшеницу, 2) овёс, 3) пар, 4) рожь или пшеницу, 5) овёс, 6) пар – только на хороших землях, на плохих бросают на 6-й год уже в залежь, 7) рожь или пшеницу, 8) овёс, 9) залежь … раньше 15 лет пахать её и думать нечего» [4].

-

А.А. Ярилов, ссылаясь на исследования других авторов, проведенные в 90-е годы XIX века в Минусинском уезде, пишет, что на хороших землях пашня, оставленная в залежь после 20–30 лет эксплуатации, отдыхает не более 5–8 лет, на плохих – лет до 20 [3]. Такая система использования земли имела место почти повсюду в Сибири.

Цель исследований. Обобщение материалов развития систем земледелия в экстремальных природных условиях аридных районов юга Средней Сибири, их влияние на эрозионные процессы и продуктивность сельскохозяйственных культур.

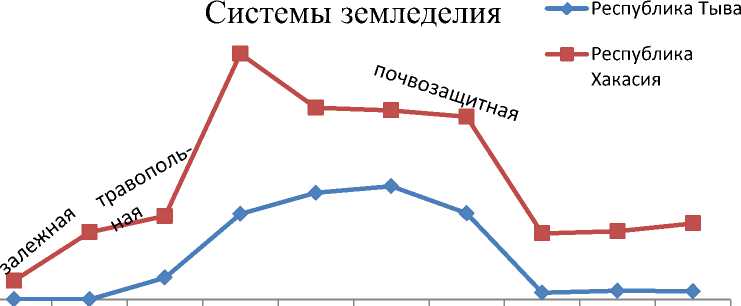

Материалы и методы исследований. Для решения поставленной задачи в экстремальных природных условиях аридных территорий юга Средней Сибири проведен анализ развития земледелия за столетний период (с 1913 по 2013 г.). За это время применялись разные системы земледелия, имеющие положительные и отрицательные стороны. Динамику посевных площадей в Республике Тыва и Республике Хакасия определяли, начиная с 1913 г. по 2011 г. Посевные площади взяты из материалов Федеральной службы государственной статистики. При выполнении исследований применялись системный анализ, статистические, графические методы анализа.

Результаты исследований и их обсуждение. Залежная система земледелия в конце XIX и начале XX веков в Сибири имела широкое распространение, что связано со слаборазвитой экономикой и низким уровнем технической оснащенности сельского хозяйства [5, 6].

Посевные площади сельскохозяйственных культур при залежной системе земледелия в Хакасии в 1913 г. составили всего 28,4 тыс. га. До 30-х годов прошлого века они увеличились до 61,3 тыс. га. В предвоенные годы (1940 г.) в связи с улучшением социально-экономических условий и организацией колхозов в 1929–1940 гг. они достигали 220 тыс. га (рис.). Травопольная и пропашная система земледелия в степной зоне занимали небольшие площади в течение незначительного периода.

С развитием экономики, поступлением тракторов, почвообрабатывающих машин и орудий и ростом потребности в зерне в 50–60-е гг. XX века началось массовое освоение целинных и залежных земель. Оно позволило увеличить посевную площадь до 804,9 тыс. га и производство зерна, но распашка земель привела к сильному развитию дефляции. В 70-е годы ежегодно на полях проявлялись пыльные бури. Значительная часть сильнодефлированных пахотных земель (148 тыс. га) исключена из пашни.

В начале 1960-х годов разрабатываются и внедряются почвозащитные системы земледелия. В 1970– 1990 гг. посевные площади сельскохозяйственных культур на юге Средней Сибири стабилизируются.

2 600 о 500

н 400

1930 г. 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2011 г.

Основные системы земледелия и посевные площади сельскохозяйственных культур на юге Средней Сибири, тыс. га (1930–2011 гг.)

В период исследований были изучены статистические сборники территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия, Республике Тыва [7].

В 80-х годах во всех регионах юга Средней Сибири разрабатывались и внедрялись зональные системы земледелия и интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур, которые сыграли большую роль в развитии сельского хозяйства юга Средней Сибири [8].

На основе достижений аграрной науки и производства совершенствуется структура использования пашни, осваиваются противодефляционные влагосберегающие мероприятия, приемы орошения и увеличиваются объемы внесения удобрений.

Удельный вес чистых паров в полевых севооборотах Хакасии увеличивается до 16–18 %. Полосное размещение сельскохозяйственных культур к 1985 г. осваивается на площади 462 тыс. га (более 50 % площади пашни), безотвальная обработка – 259 тыс. га, посев противоэрозионными сеялками – 324 тыс. га.

Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур на фоне внедрения почвозащитных и зональных систем земледелия существенно повысили урожайность культур, производство зерна и кормов на юге Средней Сибири по сравнению с предыдущим 20-летним и последующим 10-летним периодами (табл.).

Посевные площади культур в экстремальных природных условиях Республики Тыва с 282 тыс. га в 1990 г. уменьшилась до 22 тыс. га в 2002 г., Республики Хакасия соответственно с 512 тыс. га до 216 тыс. га. В последние годы отмечается небольшое увеличение площадей посева культур.

Урожайность зерновых культур в постсоветский период (1991–2000 гг.) в Хакасии снизилась на 5,3–6,8 ц/га по сравнению с 1986–1990 гг., производство зерна – на 36,5–61,1 %.

Новые социально-экономические условия в сильной степени отразились на развитии земледелия в засушливых степных районах юга Средней Сибири.

Урожайность сельскохозяйственных культур в Хакасии в разные периоды, ц/га

|

Культура |

В среднем за годы |

||

|

интенсивных технологий |

реформ |

||

|

Зерновые культуры |

13,5 |

8,2 |

6,7 |

|

Картофель |

121,8 |

99,3 |

105,2 |

|

Овощи |

183,8 |

193,8 |

194,9 |

|

Кукуруза на силос |

159,2 |

122,6 |

88 |

|

Сено однолетних трав |

15,9 |

11,5 |

11,9 |

|

Сено многолетних трав |

19,9 |

19,5 |

9,6 |

|

Сено естественных сенокосов |

4,3 |

4,8 |

4,3 |

Интенсивное использование земель после освоения целинных земель (50–60-е гг. прошлого века) заметно изменило плодородие маломощных почв. В.Н. Жуланова, Н.П. Аюшинов [9] пришли к выводу, что в экстремальных природных условиях в Республике Тыва динамика содержания гумуса на пастбище в каштановых почвах на реперных участках в слое 0–20 см выявила его снижение в начальный период исследования и стабилизацию после 2000 г., а на территории, занятой агроценозами, продолжается постепенное снижение гумуса.

Аналогичные изменения в содержании гумуса почв отмечаются в условиях степной зоны Республики Хакасия. Сравнение данных обследования почв свидетельствует об устойчивой тенденции снижения плодородия. Установлено, что 51,1 % обследований площади имеет низкий уровень обеспеченности гумусом [10].

Таким образом, в освоении целинных, залежных земель и интенсивных технологий имеются положительные и негативные стороны. В стране, в том числе в Средней Сибири, получено дополнительно много зерна и кормов. С другой стороны, применение технологии, основанной на зяблевой вспашке и сплошной обработке, привело к деградации почв.

Необоснованное увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур и чрезмерное увеличение поголовья скота без учета природных ресурсов способствовали развитию эрозионных процессов и снижению продуктивности земель в засушливых степных районах юга Средней Сибири.

В настоящее время нужны новые подходы к развитию земледелия с учетом агроэкологических, почвенных, климатических, геоморфологических и социально-экономических условий.

По мнению Л. К. Аракчаа, «Особенность рельефа, ландшафтов в суровых климатических условиях Тувы предопределили формирование и развитие пастбищного скотоводства… во второй половине XX столетия население перешло на оседлый образ жизни … возврата к кочевому скотоводству не могло быть. При аграрной реформе … выживание многих семей зависело от поголовья скота. Увеличение поголовья скота привело к 2–5-кратной перегрузке пастбищных экосистем, снижению их продуктивности. Все это привело к нарушению экологической устойчивости пустынных, степных и высокогорных экосистем» [11].

В.К. Савостьянов отмечает, что в засушливых условиях субрегиона необходим дифференцированный подход в зависимости от степени аридности территорий: в сухостепной зоне земли преимущественно пахотонепригодные, в степной зоне земледелие должно быть направлено на производство кормов [12]. В этих районах основное количество кормов для овцеводства, скотоводства и коневодства должны давать пастбища. Производство товарного зерна возможно в степи предгорий и лесостепи. Во всех зонах эффективно орошаемое земледелие. По мнению автора, увеличить площадь пашни можно лишь до 110–130 тыс. га в Республике Тыва, до 380–420 тыс. га – в Республике Хакасия и до 400–450 тыс. га – в южных районах Красноярского края.

Прошло более 100 лет, когда в 1892 г. В.В. Докучаев о почвах центральной части России писал, что «…пашни, занимающие теперь во многих местах до 90 % общей площади, уничтожив теперь свойственную чернозёму структуру… сделали её легким достоянием ветра и смывающей деятельности всевозможных вод» [13].

На юге Средней Сибири целинные и залежные земли в больших масштабах начали осваиваться намного позже, в 50–60-е гг. XX века. Несмотря на менее длительный срок использования, маломощные малогумусные легкоподатливые эрозионным процессам почвы степной и сухостепной зон деградировали в значительной степени.

В современных социально-экономических условиях необходимо совершенствовать земледелие с учетом агроэкологических и экономических особенностей засушливых районов юга Средней Сибири.

Засушливые степные районы Республики Хакасии, Республики Тыва и юга Красноярского края относятся к зоне сильного проявления ветровой и слабой водной эрозии. Это основное условие, требующее бережного отношения к использованию земель в межгорных котловинах Алтае-Саянского субрегиона.

В настоящее время сформулировано новое определение системы земледелия – адаптивноландшафтная система земледелия, то есть система использования земли определенной агроэкологической группы, ориентированная на производство продукции экономически и экологически обусловленного количества и качества в соответствии с общественными (рыночными) потребностями, природными производственными ресурсами, обеспечивающими устойчивость агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия [14].

В связи с этим особое внимание следует обратить на формирование экологически устойчивых экосистем. Для совершенствования ландшафтных систем земледелия с учетом истории земледелия, сильной дефляционной и эрозионной опасности и аридности территорий следует выделить основные научные проблемы:

-

- разработка технологий использования залежных земель;

-

- разработка почвозащитных агротехнологий;

-

- оптимальное соотношение между пашней и природными сельскохозяйственными угодьями;

-

- использование элементов залежной системы земледелия в засушливой степной и сухостепной зонах Республики Тыва и Хакасия;

-

- оптимальное соотношение между зерновыми, кормовыми и другими сельскохозяйственными культурами в сухостепной, степной и других зонах;

-

- разработка почвозащитных севооборотов на легкосуглинистых, супесчаных почвах;

-

- ресурсосберегающие технологии возделывания и прямой посев сельскохозяйственных культур в степной и сухостепной зонах.

Выводы

За длительный период существования сельскохозяйственного производства в аридных районах юга Средней Сибири в зависимости от социально-экономических условий развивались разные системы земледелия. Каждая из них имела положительные и негативные стороны. Залежная система земледелия с элементами биологизации способствовала сохранению плодородия почв. При соотношении преобразованных и естественных экосистем 40:60, связанных со значительными посевными площадями сельскохозяйственных культур и зяблевой вспашки на сплошных массивах после освоения целинных и залежных земель в степной зоне отмечалась сильная дефляция и деградация почв. Комплексное применение противоэрозионных мероприятий при почвозащитной системе земледелия способствовало сохранению плодородия почв и повышению продуктивности сельскохозяйственных культур.

С учётом истории развития систем земледелия на юге Средней Сибири следует осваивать: в засушливой степной и сухостепной зонах элементы биологизации земледелия (многолетние травы в севооборотах в виде выводных полей, залежи) и другие почвозащитные приемы.