Развитие системы экологического мониторинга электромагнитных и инфразвуковых низкочастотных полей на застроенных территориях

Автор: Графкина Марина Владимировна, Нюнин Борис Николаевич, Свиридова Евгения Юрьевна, Теряева Елена Петровна

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Рубрика: Экология строительства

Статья в выпуске: 4 (4), 2012 года.

Бесплатный доступ

Одним из этапов процесса организации строительства, направленным на повышение экологической безопасности строительных объектов является проведение инженерно-экологических изысканий. Экологический мониторинг является основой для объективной оценки состояния окружающей среды и неотъемлемой частью реализации основных положений инженерно-экологических изысканий.В настоящее время система экологического мониторинга электромагнитных и инфразвуковых полей на застроенных территориях является недостаточно развитой. Мониторинг включаетисследование амплитудного спектра различных источников негативного воздействия и проводится инструментальными и расчетными методами, для повышения точности последних требуется исследование механизма возникновения полей.Статья посвящена актуальному направлению - исследованию электромагнитных и инфразвуковых полей застроенных территорий. Эти негативные факторы не воспринимаются основными рецепторами человека, и зачастую люди недооценивают опасности, исходящей от источников электромагнитных и инфразвуковых полей, поэтому представляют особенную опасность. В работе показаны результаты исследований не только низкочастотных электромагнитных полей ЛЭП, но и малоизученных низкочастотных электромагнитных и инфразвуковых полей автотранспортных средств.В статье приведено теоретическое обоснование пространственного распределения амплитудных иэнергетических параметров инфразвукового и электромагнитного полей, с указанием общих волновых(физических) процессов.Исследование тонкой структуры инфразвукового и электромагнитного полей в окружающей среде позволит решать принципиально новые задачи по развитию мониторинга этих полей и повышению экологической безопасности застроенных территорий.

Экологический мониторинг, электромагнитное поле, инфразвуковое поле, застроенные территории, инженерно-экологические изыскания, амплитудные и энергетические параметры

Короткий адрес: https://sciup.org/14321955

IDR: 14321955

Текст научной статьи Развитие системы экологического мониторинга электромагнитных и инфразвуковых низкочастотных полей на застроенных территориях

One of stages of process of the construction organization is engineering and ecological researches, which directed to ecological safety of construction objects. Environmental monitoring is a basis for an objective assessment of a state of environment and an integral part of realization of basic provisions of engineering and ecological researches.

Now the system of environmental monitoring of electromagnetic and infrasonic fields in the built-up territories is insufficiently developed. Monitoring includes research of a peak range of various sources of negative impact and is carried out by tool and settlement methods, increase of accuracy of the last needs research of the mechanism of emergence of fields.

Article is devoted to the actual direction - to research of electromagnetic and infrasonic fields of the built-up territories. These negative factors aren't perceived by the main receptors of the person, and often people underestimate the danger proceeding from sources of electromagnetic and infrasonic fields therefore represent special danger. In work results of researches not only the power lines low-frequency electromagnetic fields, but also the low-studied low-frequency electromagnetic and infrasonic fields of vehicles are shown.

Theoretical justification of spatial distribution of peak and power parameters is given in article infrasonic and electromagnetic fields, with the indication of the general wave (physical) processes.

Research of thin structure of infrasonic and electromagnetic fields in environment will allow to solve essentially new problems of development of monitoring of this field and increase of ecological safety of the built-up territories.

В течение последних десятилетий на застроенных территориях сформировалось электромагнитное и инфразвуковое загрязнение окружающей среды. Эти негативные факторы не воспринимаются основными рецепторами человека, и зачастую люди недооценивают опасности, исходящей от источников электромагнитных [1-12] и инфразвуковых полей.

Одним из этапов процесса организации строительства, направленным на повышение экологической безопасности строительных объектов, является проведение инженерно-экологических изысканий. Экологический мониторинг является основой для объективной оценки состояния окружающей среды и неотъемлемой частью реализации основных положений инженерноэкологических изысканий.

В соответствии с СП 11-102-97 инженерно-экологические изыскания для строительства, в состав которых входит исследование электромагнитных полей и инфразвука, выполняются для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения. В период строительства, эксплуатации и ликвидации строительных объектов экологический мониторинг обеспечивает контроль динамики экологической ситуации (состояние природно-технических систем, эффективность защитных и природоохранных мероприятий и др.).

Исследование энергетических загрязнений должно осуществляться в первую очередь при разработке градостроительной документации и проектировании жилищного строительства на освоенных территориях. При этом должны быть зафиксированы основные источники вредного воздействия, его интенсивность и выявлены зоны дискомфорта с превышением допустимого уровня вредного физического воздействия.

Главными источниками низкочастотных электромагнитных полей на застроенных территориях являются линии электропередачи и автомобильный транспорт.

Транспортный поток является негативным фактором воздействия на окружающую среду и одной из основных причин ухудшения экологической обстановки застроенных территорий [13-14].

Экспериментальными исследованиями, проведенными авторами, подтверждено создание автомобильным транспортом инфразвуковых и низкочастотных электромагнитных полей. Уровни электромагнитных полей вблизи городских магистралей зависят от удаленности от проезжей части, интенсивности движения и режима работы автомобилей. При этом максимальные значения напряженностей низкочастотных электрического и магнитных полей составляют соответственно 6 В/м и 2,97 А/м при интенсивности 58 авто/мин в непосредственной близости к проезжей части. При анализе уровней инфразвуковых полей автомобиля выявлено, что общий уровень звукового давления возле автомобильной дороги достигает порядка 83 дБ Лин.

Несмотря на то, что основным методом защиты населения от электромагнитных полей линий электропередачи является создание санитарно-защитных зон, проведенные авторами исследования показали, что на границе установленных санитарно-защитных зон уровень напряженности электрического поля не превышает предельно допустимой величины для зоны жилой застройки, но в тоже время существует регламент, который ограничивает значение напряженности электрического поля для населения величиной в 0,5 кВ/м, которое достигается только на расстоянии 6 м от границы санитарно-защитной зоны для ЛЭП 330 кВ, 8м - для ЛЭП 500 кВ, т.е. длительное нахождение даже за пределами санитарно-защитных зон может иметь негативные последствия для здоровья человека. Данные выводы получены авторами в результате инструментального мониторинга электромагнитных полей вблизи ЛЭП различного класса напряжения [15-16].

Дальнейшая автомобилизация и переход городского транспорта на гибридные силовые установки и электродвигатели, а также общий рост потребления электрической энергии будет способствовать увеличению уровня электромагнитного и инфразвукового загрязнения застроенных территорий, что подтверждает необходимость дальнейшего развития системы инструментального и расчетного экологического мониторинга данных факторов.

Исследование электромагнитных и инфразвуковых полей застроенных территорий подразумевает в том числе определение механизма возникновения этих полей, анализ амплитудного спектра различных источников, а также, энергетических характеристик. При этом определяются пространственное распределение амплитудных и энергетических параметров поля (вектора Умова-Пойтинга, вектора реактивной плотности энергии инфразвуковой и электромагнитной волн, ротора и дивергенции).

Полученные результаты теоретических исследований могут быть положены в основу рекомендаций по развитию экологического мониторинга и снижению негативного воздействия электромагнитных и инфразвуковых полей на застроенных территориях. Особенно эффективно использование этих рекомендаций на этапе проектирования и проведения инженерно-экологических изысканий для строительства. Особенность подхода, предлагаемого авторами, состоит в определении энергетических параметров полей. Авторы имеют определенные наработки в этой области [17-19].

В акустике было предложено [20] измерять значение звукового давления р , трех ортогональных компонент вектора колебательной скорости частиц среды V x , V y , V z , а также комплексную интенсивность, ее ротор и дивергенцию.

Вектор комплексной интенсивности ( I ) можно представить в виде

^^ ^^ ^* ^*

I = I a + iI j = - pV *

, (1)

^ i где L = 2R

^ _ i _

*V* - вектор активной интенсивности; Ij = Im x (pV* - вектор реактивной интенсивности; p - звуковое давление; V * - комплексно-сопряженный вектор колебательной скорости.

Вектор активной интенсивности (вектор Умова) определяет направление и величину потока энергии в среде, а вектор реактивной интенсивности, направленный от максимума потока среды или от источника при исследовании поля вблизи излучателя, можно использовать для разделения источников.

Для исследования характера распределения вектора активной интенсивности рассмотрим распределение в пространстве его ротора

—*

r oI a =

k IU]

cV

, (2)

где k - волновое число, c - скорость звука, V – потенциальная энергия

V = рг ( p * , (3)

интенсивность может протекать по замкнутым территориям,

Поскольку roIa # 0 , то активная образуя вихри.

—♦

Определяя дивергенцию I j

—*■ —*•

V I j =- 2i a (T - V ) , (4)

s где T = -V VV *

-

кинетическая

энергия, V - потенциальная энергия, находим, что реактивная

интенсивность исходит из источников, а в области свободной от источников – из максимумов потока среды.

При проведении экспериментальных исследований направления активной и реактивной компонент колебательной скорости могут быть найдены с помощью измерения векторных энергетических характеристик:

I a

= —P ( nV c xx

Ф х + n^Vy cs ф у + nzVz cs Ф z ) , (5)

I j

= 2 P ( nxVx s Ф х i + n V y s Ф у i + n V z s Ф z ) , (6)

где n x , n y , n z - орты декартовой системы, ф х , ф у , ф г - фазовые сдвиги между давлением и компонентами вектора колебательной скорости.

Векторы I a , I j при наличии информации об амплитуде давления полностью определяют движение частиц среды.

По аналогии с электромагнитными полями для акустических полей можно использовать понятие «поляризация». При этом состояние поляризации в общем случае будет неодинаковым в различных точках поля. Волна может быть поляризована линейно или по эллипсу (кругу). Только в некоторых случаях, где величина реактивной интенсивности Ij=0 движение частиц происходит по прямой линии (линейной поляризация), совпадающей с направлением вектора Ia .

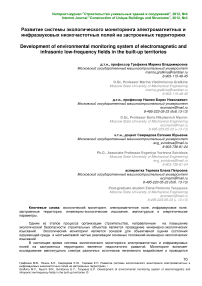

В этих точках (рисунок 1) создаются условия для распространения бегущей волны. В плоскости движения частиц среды совпадают с плоскостями, определяемыми векторами активной и реактивной интенсивности.

Рисунок 1. Пространственное распределение параметров звукового поля (расчет)

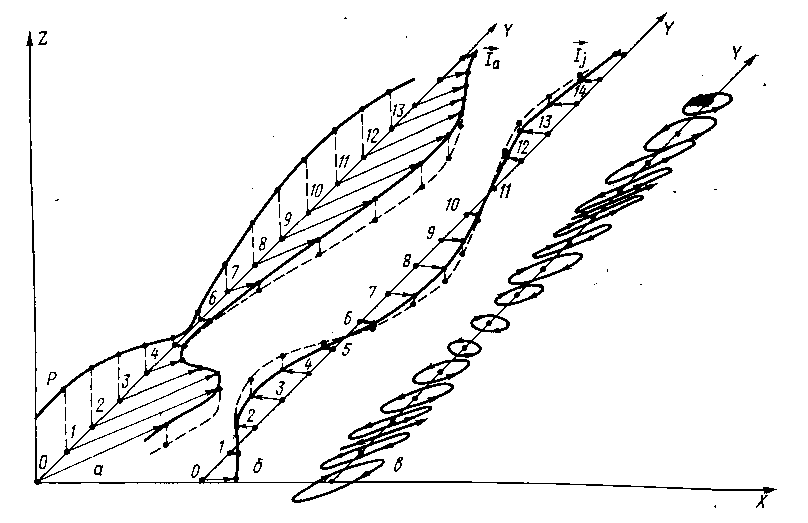

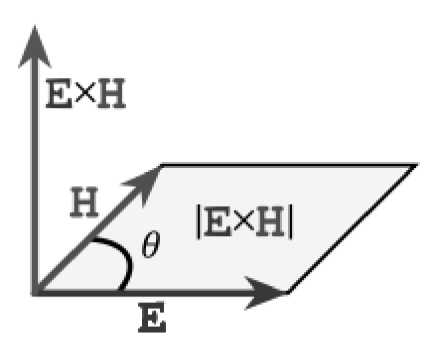

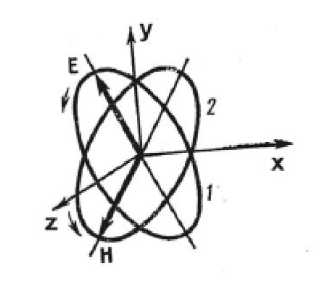

В случае волнового электромагнитного поля основные свойства электромагнитной волны описываются системой уравнений Максвелла. Эти уравнения позволяют корректно описать возникновение и распространение электромагнитных волн. Свободная электромагнитная волна является поперечной, и вектора электрической Е и магнитной Н напряженностей ортогональны (рисунок 2).

При этом вектор Пойнтинга (Умова — Пойнтинга), который представляет собой вектор плотности потока энергии (активная интенсивность I a ) электромагнитного поля, имеет максимальное значение, а вектор реактивной плотности потока энергии (реактивная интенсивность Ij ) равен нулю. В этом случае волна является линейно поляризованной, направления векторов Е и Н остаются неизменными (рисунок 3).

Рисунок 2. Вектор Умова-Пойнтинга

( I a = E х H х s i Д)

Рисунок 3. Линейный тип поляризации

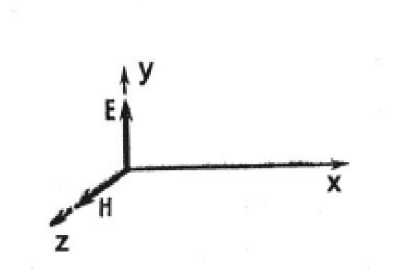

Однако при наличии каких-либо ограничивающих устройств, например, при распространении волн в замкнутом пространстве (например, внутри строительного объекта) может присутствовать продольная составляющая. Тогда вектор активной плотности потока энергии (вектор Умова - Пойнтинга) и вектор реактивной плотности потока энергии имеют определенные значения (не равные нулю) и волна является эллиптически поляризованной т.е. концы векторов Е и Н движутся по эллипсу (рисунок 4). В случае равенства векторов активной и реактивной плотности потока энергии имеет место круговая поляризация (частный случай).

Таким образом, пространственное распределение амплитудных и энергетических параметров инфразвукового и электромагнитного полей в замкнутом объеме (внутри строительного объекта) полностью определяют их характер.

Кроме этого, говоря об электромагнитном и инфразвуковом

Рисунок 4. Эллиптическая поляризация (частный случай - круговая поляризация)

мониторинге застроенных территорий необходимо обратить внимание на наличие «ближних» и «дальних» зон полей, которые характеризуются различным механизмом воздействия на человека. В настоящее время при определении границы ближнего электромагнитного поля критерием оценки является соизмеримость

расстояния от источника излучения r и длины волны исследуемого поля л (ближнее электромагнитное X л поле имеет место на расстоянии от источника излучения r < —; на расстоянии r >— располагается 2п 2п дальнее поле [21]), или волновое сопротивление, представляющее собой отношение значения напряженности электрического поля к напряженности магнитного поля (область, где волновое сопротивление составляет примерно 377 Ом, называется дальней областью, а область, где отношение значительно отличается от 377 Ом – ближней [22]). Однако, данные способы определения границ ближнего поля не являются достаточно точными, поскольку граница определяется с помощью амплитудных характеристик, которые зависимы от характеристик среды. Подход, предлагаемый авторами основанный на определении энергетических и фазово-частотных характеристик электромагнитных полей, позволит более точно определять границы ближнего и дальнего поля.

Развитие электромагнитного и инфразвукового мониторинга, основанное на результатах теоретического и экспериментального исследования тонкой структуры инфразвукового и электромагнитного полей в окружающей среде, позволит решать принципиально новые задачи повышению экологической безопасности застроенных территорий и защите населения от воздействия этих негативных факторов.

Список литературы Развитие системы экологического мониторинга электромагнитных и инфразвуковых низкочастотных полей на застроенных территориях

- Balodis V. Electric and magnetic fields.//Environmental Issues. 2008. №5, 81 p.

- Blanc M. Biological effects of environmental electromagnetic fields. Washington(DC). 1995. 376 p.

- Feychting K. EMF. Boston, 1993. 301 p.

- Floderus P. Magnetic fields and human life. [электронный ресурс] URL: www.mcw.edu. (дата обращения 19.11.12)

- Peter A. Electric and magnetic fields (EMF) and health. The 2th International Conference on Electromagnetic safety, 2001. 125 p.

- Phillips J. Electromagnetic fields and human health. [электронный ресурс] URL: http://collections.infocollections.org/Js0461e/. (дата обращения 19.11.12)

- Sahl O., London R. Electric and magnetic fields. [электронный ресурс] URL: http://tuberose.com/Electromagnetic_Fields.html. http://collections.infocollections.org/Js0461e/. (дата обращения 19.11.12)

- Savitz S. Bioelectromagnetic. San-Frans., 1989. 500 p.

- Sheppard A. Electromagnetic fields. -Report to the Montana Department of Natural Resources, 2005. 10p.

- Silverman H. Negative effect of electromagnetic filds. Lester, 1979. 198 p.

- Stevents I. Electromagnetic fields and human being. Lids, 1986. 206 p.

- Tomenius R. Biological effect of electromagnetic fields. [электронный ресурс] URL: www.rareearth.org. (дата обращения 19.11.12)

- Теличенко В. И., Большеротов А.Л. Классификация уровней безопасности и качественного состояния экосистем//Промышленное и гражданское строительство. 2010. № 12. С. 52-54.

- Теличенко В. И., Большеротов А.Л. Концентрация недвижимости -основной социально-экономический фактор воздействия на экологию окружающей среды//Вестник МГСУ. 2010. № 4, т.1. С. 57-62.

- Графкина М. В., Свиридова Е. Ю. Исследование электромагнитных полей линий электропередачи и рекомендации по снижению их негативного воздействия.//Вестник БГТУ им. В.Г.Шухова. 2010. № 2. С.1-3.

- Графкина М. В., Свиридова Е. Ю. Экологический мониторинг и повышение электромагнитной безопасности строительных объектов вблизи линий электропередачи//Отраслевые аспекты технических наук. 2011. № 11. С.3-6.

- Нюнин Б. Н., Графкина М. В. К вопросу исследования тонкой структуры инфразвукового и электромагнитного полей автомобиля//Известия МГТУ «МАМИ». 2012. №12. С.180-184.

- Графкина М. В., Хортов В. П., Теряева Е. П. Анализ источников электромагнитного поля автомобиля//Сборник статей 77-й международной научно-технической конференции ААИ, Секция 10. Москва: МГТУ «МАМИ», 2012. С.12-14.

- Графкина М. В., Нюнин Б. Н. Исследования электромагнитных и акустических полей автомобиля//Сборник статей 77-й международной научно-технической конференции ААИ, Секция 10. Москва: МГТУ «МАМИ», 2012. С.20-21.

- О движении частиц среды в акустических полях сложной структуры/Жуков А. Н., Иванников А. Н., Нюнин Б. Н. Тонаканов О. С.//Вестник Московского университета. Серия № 3. Физика. Астрономия. 1985. т. 26, № 2. С. 69-74.

- Джилавдари И. З. Физические основы измерений. Минск: 2003. 159 c.

- Шуренков В. В. Электромагнитная совместимость. Физические принципы. М., 2009. 246 c.