Развитие социальной инфраструктуры региона как фактор эффективного воспроизводства трудового потенциала

Автор: Шевякин Андрей Сергеевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 12, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется влияние социальной инфраструктуры региона на процессы формирования и использования трудовых ресурсов. Под социальной инфраструктурой автором предложено понимать совокупность сфер и отраслей непроизводственного сектора, которая обеспечивает процессы нормальной жизнедеятельности общества. Исследуются структура и специфика выстраивания социальной инфраструктуры, особенности ее развития на современном этапе. Влияние социальной инфраструктуры на процессы воспроизводства трудовых ресурсов описывается на примере системы здравоохранения. Так, тенденции снижения смертности и нарастания продолжительности жизни населения положительно влияют на воспроизводство трудовых ресурсов региона. В заключение приведен ряд причин, объясняющих важность развития социальной сферы и социальной инфраструктуры в региональной экономике, отмечена целесообразность использования государственно-частного партнерства в качестве ресурсной базы для развития социальной инфраструктуры региона.

Социальная инфраструктура, социальная сфера, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, воспроизводство трудового потенциала, рынок труда, система здравоохранения, образование

Короткий адрес: https://sciup.org/149132729

IDR: 149132729 | УДК: 331.5:338.49 | DOI: 10.24158/tipor.2018.12.15

Текст научной статьи Развитие социальной инфраструктуры региона как фактор эффективного воспроизводства трудового потенциала

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Социальная инфраструктура является важнейшей сферой функционирования современного общества. Как пишет в своей статье Ю.А. Кузнецова, «социальная инфраструктура призвана обеспечить благоприятные условия жизни населения, наиболее полно удовлетворить его потребности в разнообразных услугах» [1]. Несмотря на отсутствие точного и закрепленного определения понятия, нам видится возможным определить социальную инфраструктуру как совокупность сфер и отраслей непроизводственного сектора, которые обеспечивают процессы нормальной жизнедеятельности общества.

Цель исследования состоит в определении роли социальной инфраструктуры в развитии региональной экономики, ее влиянии на особенности воспроизводства трудового потенциала.

После коренных экономических реформ 1990-х гг. социальная сфера в России была сильно разрушена. Попытки реформировать социальную сферу предприятий и территорий на основе новой модели закончились провалом, что в конечном итоге привело к формированию целого ряда факторов негативного воздействия на трудовые ресурсы и процессы их воспроизводства.

Социально ориентированная модель социально-трудовых отношений имеет достаточно много сторонников, которые считают ее вполне перспективной и заслуживающей внимания. В России эта модель узаконена в Конституции [2]. Данная модель определяет социальную ответственность со стороны не только государства, но и частных компаний, инвестиции которых в социальную сферу должны являться важным фактором воспроизводства трудового потенциала и привлечения квалифицированных и мотивированных работников.

Развитие социальной инфраструктуры является важным фактором развития общества и государства в целом и тесно взаимосвязано с экономическим развитием и благополучием. Так, например, Д. Тшеринг и С.К. Пареик в своей статье анализируют влияние развития гидроэнергетики в Бутане на социальную инфраструктуру и делают вывод о значительном положительном мультипликативном эффекте, который обеспечивается конечными положительными сдвигами в социальной сфере [3].

В условиях российской экономики наряду с многими другими существует проблема закрепления персонала на предприятии, наблюдается массовое перетекание трудовых ресурсов из одной сферы экономики в другую, из аграрного сектора в торговлю.

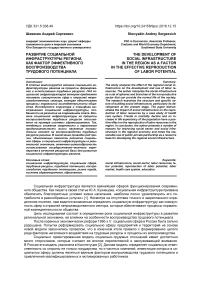

Одним из важнейших факторов формирования социальной сферы является здравоохранение, которое оказывает непосредственное влияние на процессы формирования трудовых ресурсов посредством снижения смертности, обеспечивает нарастание продолжительности жизни населения. Именно систему здравоохранения можно рассмотреть в качестве примера влияния социальной инфраструктуры на процессы воспроизводства трудовых ресурсов в экономике. На рисунке 1 представлены графики, характеризующие численность врачей и среднего медицинского персонала в расчете на 10 000 чел. населения в Российской Федерации (для периода существования СССР – по современной территории РФ). Охвачен период с 1940 по 2017 г.

—♦—Численность врачей

—■—Численность среднего медицинского персонала

Рисунок 1 – Динамика численности врачей и среднего медицинского персонала в расчете на 10 000 чел. населения в Российской Федерации за 1940–2017 гг., чел. [4]

Из данных, представленных на рисунке 1, видно, что на современном этапе развития обеспеченность населения сотрудниками организаций здравоохранения остается достаточно стабильной с небольшой тенденцией к снижению, что вполне может объясняться повышением эффективности современных подходов.

В таблице 1 приведены численность медицинских организаций и показатели смертности населения в Российской Федерации (для периода существования СССР – по современной территории РФ).

Таблица 1 – Численность медицинских организаций и показатели смертности населения в Российской Федерации

|

Год |

Число больничных организаций, тыс. |

Число врачебных амбулаторнополиклинических организаций, тыс. |

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену |

ф 5 5 к i о Е О ц tr Со о «■ф- о й ” |

го X С ГО 5 5 о |

¥ О d z Е ф ® ё ° |

|

|

всего, тыс. |

на 10 000 чел. населения |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

1950 |

10,5 |

20,4 |

– |

– |

10,1 |

– |

249 051 |

|

1960 |

14,3 |

21,9 |

– |

– |

7,4 |

– |

102 040 |

|

1970 |

13,8 |

19,9 |

– |

– |

8,7 |

2 011 |

43 511 |

|

1980 |

12,5 |

18,7 |

– |

– |

11,0 |

1 498 |

48 500 |

|

1990 |

12,8 |

21,5 |

3 221,7 |

217,3 |

11,2 |

943 |

35 088 |

|

1995 |

12,1 |

21,1 |

3 457,9 |

235,1 |

15,0 |

727 |

24 840 |

|

2000 |

10,7 |

21,3 |

3 533,7 |

243,2 |

15,3 |

503 |

19 286 |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

2001 |

10,6 |

21,3 |

3 548,4 |

245,4 |

15,6 |

479 |

19 104 |

|

2002 |

10,3 |

21,4 |

3 565,2 |

247,8 |

16,2 |

469 |

18 407 |

|

2003 |

10,1 |

21,5 |

3 557,8 |

248,4 |

16,4 |

463 |

18 142 |

|

2004 |

9,8 |

22,1 |

3 577,5 |

250,8 |

15,9 |

352 |

17 339 |

|

2005 |

9,5 |

21,8 |

3 637,9 |

256,0 |

16,1 |

370 |

16 073 |

|

2006 |

7,5 |

18,8 |

3 646,2 |

255,2 |

15,1 |

350 |

15 079 |

|

2007 |

6,8 |

18,3 |

3 673,9 |

257,4 |

14,6 |

354 |

14 858 |

|

2008 |

6,5 |

15,5 |

3 651,0 |

255,8 |

14,5 |

354 |

14 436 |

|

2009 |

6,5 |

15,3 |

3 657,2 |

256,0 |

14,1 |

388 |

14 271 |

|

2010 |

6,3 |

15,7 |

3 685,4 |

258,0 |

14,2 |

295 |

13 405 |

|

2011 |

6,3 |

16,3 |

3 727,7 |

260,6 |

13,5 |

291 |

13 168 |

|

2012 |

6,2 |

16,5 |

3 780,4 |

263,7 |

13,3 |

219 |

16 306 |

|

2013 |

5,9 |

16,5 |

3 799,4 |

264,5 |

13,0 |

215 |

15 477 |

|

2014 |

5,6 |

17,1 |

3 858,5 |

263,8 |

13,1 |

210 |

14 322 |

|

2015 |

5,4 |

18,6 |

3 861,0 |

263,5 |

13,0 |

196 |

12 664 |

|

2016 |

5,4 |

19,1 |

3 914,2 |

266,6 |

12,9 |

188 |

11 428 |

|

2017 |

5,3 |

20,2 |

3 966,7 |

270,1 |

12,4 |

149 |

9 577 |

При анализе таблицы 1 прослеживается тенденция снижения численности больничных организаций в целом. При этом численность амбулаторно-поликлинических организаций после сокращения в 2005–2010 гг. вновь увеличилась и за исследуемый период в целом остается стабильной величиной. Постепенно увеличивается мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций.

На фоне снижения показателей смертности за исследуемый период можно сделать вывод, что именно обеспеченность населения квалифицированной врачебной помощью с использованием современных методик является важнейшим фактором снижения смертности. В современных условиях формирование и развитие крупных, хорошо оснащенных медицинских центров видится перспективным направлением развития социальной инфраструктуры с целью снижения смертности населения.

В качестве примера целесообразно изучить влияние деятельности медицинских организаций как элемента социальной инфраструктуры на процесс формирования естественного прироста. В 2014 г. в Российской Федерации естественный прирост составил 28 тыс. чел., а в 2015 г. – 32 тыс. чел. За этот период было достигнуто снижение младенческой смертности на 1,7 тыс. чел., т. е. практически половина увеличения естественного прироста в абсолютном объеме пришлась только на улучшение ситуации с младенческой смертностью. Более того, абсолютная величина младенческой смертности в 2017 г. по сравнению с 2000 г. уменьшилась практически на 10 тыс. чел., что позволяет ежегодно получать дополнительные резервы формирования трудовых ресурсов и потенциала.

В современных условиях именно возможность доступа к социальной сфере зачастую формирует престижность той или иной специальности, а в последнее время и целых регионов. Важной сферой социальной инфраструктуры является образование. Именно перекосы в образовательной сфере во многом привели к формированию диспропорций на рынке труда, что увеличивает численность безработных и снижает эффективность высшего образования. В качестве причин невысокого уровня эффективности полученного образования следует указать на низкий уровень его содержания, слабое развитие социальной сферы [5]. Люди нередко не стремятся стать частью той отрасли, для которой они получали образование, они хотят работать там, где смогут повысить свой социальный статус и тем самым получить доступ к качественным услугам социальной сферы. Решить проблему нерационального распределения трудовых ресурсов по отраслям возможно лишь посредством реализации комплексной программы по выравниванию социальной сферы производства по отраслям и профессиональным группам. Не менее важно повысить и выровнять реальные уровни заработной платы.

На современном этапе развития можно выделить несколько наиболее значимых причин необходимости развития социальной сферы и инфраструктуры в региональной экономике, к которым можно отнести следующие.

-

1. Произошло разрушение старой системы социальной инфраструктуры, которая, несмотря на ряд недостатков, способствовала обеспечению достаточного и стабильного уровня социальной обеспеченности практически для всех слоев населения.

-

2. Развитие социальной сферы экономики региона важно с позиции актуальности становления процессов воспроизводства трудовых ресурсов на основе повышения рождаемости.

-

3. Формирование среди населения области достаточно большой группы людей, которым приходится жить за чертой бедности, что препятствует их свободному доступу к социальной сфере из-за ее коммерциализации и дороговизны.

-

4. Современное производство требует высокой степени интеграции с социальной инфраструктурой, а поэтому должно заботиться о постоянном и стабильном росте качества жизни работников.

-

5. Развитие социальной сферы региональной экономики является следствием глобальных общемировых процессов в мировой экономике, становления нового образа жизни и массового потребления, улучшения социальных условий жизни за счет гуманизации постиндустриального общества.

-

6. Формирование качественной социальной сферы в регионе является фактором положительного влияния на регулирование процессов миграции на региональном уровне.

В качестве ресурсной базы важно использовать государственно-частное партнерство, что позволит привлекать дополнительные финансовые средства в форме инвестиций со стороны бизнеса и крупных компаний. Необходимо формирование условий для комплексного развития региона на основе системы национальных проектов Российской Федерации, которые предусматривают улучшение показателей в том числе и в рамках социальной сферы. Формирование развитой социальной сферы способствует повышению эффективности воспроизводства и использования трудовых ресурсов, что в конечном итоге приводит к мощному толчку в развитии экономики. Создание системы взаимоотношений между трудовыми ресурсами и работодателями, для которой характерны преимущественно партнерская форма взаимодействия, реализация социально направленной политики, является фактором повышения качества жизни и роста эффективности экономики.

Ссылки и примечания:

-

1. Кузнецова Ю.А. Социальная инфраструктура в рамках концепции конкурентоустойчивости территории // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 8-2. С. 333–337.

-

2. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. : с учетом поправок, внес. Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ.

-

3. Tshering D., Pareek S.K. Social Impact of Chukha Hydro Power on Its Local Population in Bhutan // International Journal for Innovative Research in Science & Technology. 2017. Vol. 4, iss. 5. P. 85–86.

-

4. Рисунок 1 и таблица 1 составлены автором по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) .

-

5. Минакова И.В., Коварда В.В. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость ресурсов в региональной экономике // Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 33 (216). С. 2–9.

Список литературы Развитие социальной инфраструктуры региона как фактор эффективного воспроизводства трудового потенциала

- Кузнецова Ю.А. Социальная инфраструктура в рамках концепции конкурентоустойчивости территории // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 8-2. С. 333-337.

- Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.: с учетом поправок, внес. Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ.

- Tshering D., Pareek S.K. Social Impact of Chukha Hydro Power on Its Local Population in Bhutan // International Journal for Innovative Research in Science & Technology. 2017. Vol. 4, iss. 5. P. 85-86.

- Минакова И.В., Коварда В.В. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость ресурсов в региональной экономике // Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 33 (216). С. 2-9.