Развитие социальных сетей и их интеграция в систему образования россии

Автор: Молчанов Анатолий Анатольевич, Моргунова Анна Юрьевна, Михайлова Дарья Игоревна, Лыскова Вероника Юрьевна, Храмова Марина Викторовна, Чванова Марина Сергеевна

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Статья в выпуске: 3 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается развитие понятия "социальная сеть", основные характеристики и классификации социальных сетей, описываются наиболее популярные социальные сети России ("Вконтакте", "Одноклассники", "Facebook", "LiveJournal", "Twitter"). Приводится результаты опроса пользователей в сети Интернет 2008 и 2013 годов по предпочтениям в выборе инструмента сетевого общения в зависимости от возраста. Анализируются педагогические возможности и функции социальных сетей в системе образования. Приведены результаты опроса пользователей о воспитывающем воздействии социальных сетей и целей общения в сети, о соблюдении сетевого этикета. Делается вывод о том, что социальные сети становятся заметным механизмом в системе социализации молодежи, а система образования должна ответить на этот вызов. Вместе с тем, присутствие университетов в социальных сетях носит в большей мере рекламно-информационный характер, теоретико-методологические аспекты использования социальных сетей в образовании проработаны недостаточно. Что особенно важно в условиях развития системы реализации образовательных программ в сетевой форме, которая направлена в сторону удовлетворения потребностей человека в реализации индивидуализированного образовательного маршрута, не привязанного к одному вузу. В тактическом плане, использование социальных сетей может способствовать процессу плавного перехода от учебно-познавательной к профессионально-ориентированной деятельности. В статье обращается внимание на существенное влияние социальных сетей на систему образования России. Оно реализуется через механизмы развития специфических ценностей, свойственных информационному обществу: формируется информационное единство человеческой цивилизации, развивается информационная доступность, появляются новые возможности для развития самого человека и др. Все перечисленное оказывает заметное, хоть и опосредованное, влияние на различные категории обучающихся, использующих социальные сети для разных целей. В качестве примера приводятся результаты опроса пользователей социальных сетей по использованию ими экспертных сетей. Обсуждаются специфические проблемы, которые появляются с активным развитием социальных сетей, и которые система образования должна учитывать: это проблема информационного неравенства, усугубление процесса принятия решений из-за увеличения числа возможных альтернатив, новые условия манипуляции сознаниями людей, новые возможности для информационной преступности против личности, государства, общества и многие другие. Авторы делают вывод: в связи с развитием социальных сетей у системы образования появляются новые задачи. Такие как: необходимость формирования сетевой и информационной этики, поиск стиля человеческого общения, публичного диалога в сети, выработка этических стандартов поведения и многое другое.

Социальные сети, педагогические возможности, влияние на систему образования

Короткий адрес: https://sciup.org/14062797

IDR: 14062797

Текст научной статьи Развитие социальных сетей и их интеграция в систему образования россии

social networks, educational opportunities, the impact on the education system;

Историко-логический анализ развития понятия "социальная сеть"

Понятие «социальная сеть» сейчас используется как интернет-термин. Вместе с тем, его первое толкование прозвучало в начале 30-х годов 20 века для объяснения способов общения и взаимодействия внутри групп. Якоб Морено использовал термин социограмма визуализации социальной сети [1], в которой узлы представляли отдельных людей, а ребра отношения между ними. В 1954 году социолог из Манчестерской школы Джеймс Барнс ввел термин «социальная сеть», ею обозначалась социальная структура, состоящая из групп социальных объектов (людей или организаций) и связей между ними. В 70-е годы сформировался комплекс социологических и математических методов исследований, которые составляют научный фундамент современного анализа социальных сетей [2].

В настоящее время спектр определений «социальная сеть» в контексте Интернет-ресурса многообразен и трактуется по-разному. Так, например, А.С. Дужникова использует определение: социальными сетями в Интернете называют интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети. Сайт представляет собой автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться группе пользователей, объединенных общим интересом [3].

Социальная сеть (англ. social networking service) – платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные графы [4].

Э.Н. Забарная, И.В. Куриленко указывают, что социальная сеть – это интернет-сообщество пользователей, объединённых по какому-либо признаку на базе одного сайта, который и называется в этом случае социальной сетью [5]. Другими словами, социальная сеть во всемирной паутине строится на тех же принципах, что и в реальном мире, но отличается от реальных человеческих сообществ тем, что в функционировании сети не играет роли географическая удалённость её участников друг от друга. Главным фактором объединения является их общность – финансовое положение, пол, принадлежность к той или иной расе, национальности, вероисповеданию, профессии и так далее.

Л.А. Браславец под социальными компьютерными сетями понимает «Интернет-сервис, который предоставляет пользователю возможность создавать стандартизированную личную веб-страницу, установить и формализовать связи с прочими пользователями сервиса» [6].

Обобщая вышесказанное, в качестве рабочего определения можно принять следующее. Социальная сеть – это интерактивный многопользовательский веб-сайт, реализующий сетевую социальную структуру, состоящую из группы узлов -социальных объектов (группы людей, сообщества) и связей между ними (социальных взаимоотношений), на базе которого участники могут устанавливать отношения друг с другом.

Попытки описать развитие социальных сетей (в контексте Интернет-технологий) делались неоднократно. Исторический обзор приводился в работах В.В. Алмаевой [7], В.Г. Петрович [8], В.В Коренькова [9] и других [10,11]. Обобщим выделенные авторами этапы развития социальных сетей.

1997 год: Появление SixDegrees, его целью была попытка доказать «теорию шести рукопожатий» (любые 2 человека на Земле связаны друг с другом цепочкой знакомств максимум из 6 человек). SixDegrees был один из первых сервисов, который позволял его пользователям создавать профили, приглашать друзей, осуществлять поиск друзей, организовывать группы, и просматривать профили других пользователей. Проект набирал популярность до 2000 года, в 2001-м году перестал существовать.

1999 год: Американским студентом-программистом Брэдом Фицпатриком создан «живой журнал» LiveJournal. Данный сервис популярен и по сей день.

2002 год: Джонатаном Абрамсомом разработан сайт Friendster, предназначенный для поиска новых друзей и компании для общения. Во многих источниках, данный ресурс обозначен как «сайт знакомств», он до сих пор считается одной из старейших онлайновых социальных сетей.

2003—2004 годы: зачастую именно этот период считается «официальным началом бума социальных сетей». В мае 2003 года Ридом Хоффманом была запущена социальная сеть LinkedIn, отличающаяся от других тем, что ориентирована на деловых людей и деловые контакты. В 2003 году создана сеть MySpace, которая отличалась многообразием функций: создание персональных профилей, настройка внешнего вида своих профилей, создание сообществ, размещение фотографий, видеороликов и аудиозаписей. Такие возможности позволили MySpace долгое время держать лидерство в мире среди прочих социальных сетей. К 2006 году MySpace был самой популярной социальной сетью во всем мире. В 2004 Марком Цукербергом основана социальная сеть FaceBook, к 2008 году она стала самой популярной во всем мире и борется за лидерство по сей день.

2005 год: Появление сети "Мой Круг", первая социальная сеть Рунета. Изначально она была ориентирована на поиск одноклассников, однокурсников, коллег.

2006 год: Джек Дорси запустил проект Twitter, его уникальность в возможности отправлять короткие текстовые сообщения (до 140 символов). Также в 2006 году были запущенны две крупнейшие социальные сети в России – "Одноклассники" и "ВКонтакте", они являеются самыми посещаемыми в Рунете.

2007 год: Компания Mail.ru запустила проект "Мой Мир". 28 июня 2011 года запущена социальная сеть " Google+ " в ограниченном режиме по приглашениям. " GoogleCircles " (Круги) стали основным компонентом этой социальной сети. 26 января 2012 года регистрация в " Google+ " стала доступна интернет-пользователям старше 13 лет.

На сегодняшний день в Интернете существует большое количество ресурсов, которые подходят под определение «социальная сеть».

Основные характеристики и классификации социальных сетей

Социальная сеть в общем случае рассматривается как система, которая направлена на построение сообществ в Интернете из людей со схожими интересами или деятельностью.

А.С. Дужникова выделяет следующий обязательный функционал, имея который, сайт может называться социальной сетью [3]:

-

- возможность создания индивидуальных профилей (имя, семейный статус, интересы и пр.);

-

- возможность взаимодействия пользователей (посредством просмотра профилей друг друга, внутренней почты, комментариев и пр.);

-

- возможность достижения совместной цели путем кооперации (например, поиск новых друзей, ведение группового блога и пр.);

-

- возможность обмена ресурсами (к примеру, информацией);

-

- возможность удовлетворения потребностей за счет накопления ресурсов.

Заметим, что данный функционал выделяется с социологических позиций, при обсуждении соответствующей темы сообществом специалистов в области информационных технологий, его считают недостаточным.

Характерными особенностями социальной сети являются [4]:

-

- создание личных профилей, в которых зачастую требуется указать реальные персональные данные и информации о себе (место учёбы и работы, хобби, жизненные принципы и др.);

-

- предоставление полного спектра возможностей для обмена информацией (размещение фотографий, видеозаписей, размещение текстовых записей (в режиме блогов или микроблогов), организация тематических сообществ, обмен личными сообщениями и т. п.);

-

- возможность задавать и поддерживать список других пользователей (например, дружбы, родства, деловых и рабочих связей и т. п.)

И.А. Калинин в статье «История развития социальных сервисов интернета» указывает следующие общие черты, присущие сетям, как социальным сообществам:

-

- предусматривается регистрация пользователей, пользователь указывает о себе информацию для идентификации. Системы требуют ввода адреса электронной почты и проверяют его работоспособность, высылая письмо с кодом активации

учетной записи. Такой подход гарантирует до определенной степени уникальность участника;

-

- работа в среде проводится сеансами, который начинается с того, что пользователь указывает свое имя и подтверждает свою личность вводом пароля, идентификация пользователя происходит постоянно;

-

- помимо учетных данных, пользователь настраивает окружение — внешний вид, дополнительные данные о себе, указывает свои интересы.

Следует отметить, что на сегодняшний день в отечественных публикациях еще не сложилась общепринятая типология социальных сетей, не существует её официальной и утвержденной версии. Значительная часть существующих классификаций предложена специалистами в области интернет-бизнеса. Также в настоящее время нет единого мнения, по какому критерию можно классифицировать социальные сети. Как правило, классификации основываются на технологическом, целевом, географическом принципе разделения. Приведем некоторые примеры.

Л.А. Браславец предлагает использовать типологическую концепцию периодических изданий применительно к классификации социальных сетей [6]. В качестве признака, который воздействует на структурно-функциональную организацию сети, может выступать тип межличностных связей, на котором специализируется конкретная сеть [12]:

-

- универсальные сети, их основная функция - поиск людей (друзей, родных, коллег) и дальнейшее общение с ними. Существует возможность создавать группы по интересам, организовывать мероприятия, вести блоги, размещать фотографии, аудио- и видеоролики и т.п.;

-

- социальные сети дневникового типа — блогоплатформы. Блог (сокр. от англ. " weblog " - сетевой журнал) - регулярно обновляемая web-страница, размещенная на сайте (блогхостинге). Материалы (посты) могут содержать тексты, фото, видео, расположенные в хронологическом порядке. Блоги отличаются публичностью и широкими возможностями комментирования;

-

- сети, специализирующиеся на объективных межличностных связях, инициируемые на основании развития различных интересов пользователей (профессиональных, родственных, национальных и др.).

В.С. Тоискин, В.В. Красильников предлагают классификацию социальных сетей [12] по степени активности поведения индивида в сети и характеру коммуникативных взаимоотношений между ее участниками:

-

- с высокой доминантностью и высокой коммуникативностью;

-

- с высокой связанностью и низкой доминантностью;

-

- с низкой коммуникативностью и низкой доминантностью;

-

- с низкой коммуникативностью и высокой доминантностью.

-

В.В. Смеюха [13] отмечает, что на сегодняшний день в отечественном сегменте интернет-пространства функционирует несколько типов социальных сетей, на основании аудиторного критерия:

-

- массовые социальные сети для широкой аудитории пользователей;

-

- специализированные социальные сети для определенного сегмента пользователей. " LastFm " (http://www.lastfm.ru - музыкальная социальная сеть), " Autokadabra " (http://autokadabra.ru - сеть автолюбителей). Сегодня популярны профессиональные социальные сети : " Профессионалы " (http://professionali.ru) ; " LinkedIn " (https://www.linkedin.com - международная сеть ориентирована на организацию профессиональных сообществ, обмен информацией, поиск компаний, сотрудников). Сеть " Ученые России " (http://www.famous-scientists.ru) объединяет ученых, позволяет публиковать результаты исследований, участвовать в научных дискуссиях, конференциях. В качестве примеров специализированных социальных сетей можно привести следующие ресурсы: " Российская

культурология ", " Scientific Social Community" , социальная сеть юристов " Закон" и др.;

-

- сети, адресованные различным возрастным группам;

-

- гендерно ориентированные сети;

-

- религиозные социальные сети - православные социальные сети: " PravZnak " (http://pravznak.msk.ru) , мусульманская социальная сеть: "SalamWorld" (http://www.salamworld.com/ru) и другие;

-

- национальные социальные сети адресованы представителям национальных этносов. Например, сети армян: "Haysite.am" (http://haysite.am) , "Hayland.am" (http://www.hayland.am) и другие; евреев: "Jewrnal" (http://jewrnal.ru) и других;

-

- социальные сети, основывающиеся на интересах аудитории, формируемых принципом локальности: городские, областные, федеральные, межгосударственные и другие.

-

А. Баранов классифицирует социальные сети по нескольким основаниям [14]:

-

- социальные закладки ("social bookmarking" - http://www.bookmark- manager.com , http://www.bibsonomy.org) - сервисы, позволяющие пользователям управлять закладками (адресами сайтов). Они позволяют быстро переходить на нужный сайт. Пользователь может получить доступ к своим закладкам с любого компьютера;

-

- социальные каталоги ("social cataloging" - http://groups.lis.illinois.edu/itdweb/web20/social_cataloging.php) позволяют работать с базами данных цитат. Примеры сервисов: "Academic Search Premier" (http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-premier) , "LexisNexis Academic University" (http://www.lexisnexis.com/university) и так далее, в России они пока не распространены;

-

- социальные библиотеки - приложения, которые позволяют пользователям делать ссылки на их книги, аудиозаписи, фотографии и т. п.

-

- социальные сети вебмастеров - для анонсирования полезных в профессиональной сфере материалов, для авторов есть возможность оставлять ссылки на свои посты, общаться, голосовать;

-

- многопользовательские сетевые игры, имитирующие виртуальные миры с различными системами подсчёта очков, уровней, состязательности. Пример - сетевая игра World of Warcraft (http://eu.battle.net/wow/ru) ;

-

- социальные сети для знакомств и общения.

Е.Д. Патаракин выделяет две категории социальных сетей. Сети, в которых основные типы узлов связаны с участниками и их профайлами или страницами участников ("FacеBook", "ВКонтакте", "LinkedIn" и др.). Сети, в которых наибольшее значение имеют узлы, которые представляют собой цифровые объекты – статьи, программы, видеозаписи, закладки ("Википедия", "YouTube", "Flickr", "Delicious" и т.д.) [15].

Описание популярных в России социальных сетей

По данным исследований TNS за октябрь 2013 года [16] наиболее популярными социальными сетями в России являются: "ВКонтакте", "Одноклассники", "FaceBook", "LiveJournal", "Twitter".

Социальная сеть "ВКонтакте" (https://. Создатель - Павел Дуров. Он известен довольно широкому кругу студентов многих российских ВУЗов, благодаря своему проекту , предоставляющему ответы на вопросы к экзаменам.

Идея создать социальную сеть для студентов и выпускников пришла Павлу Дурову после того, как он узнал о FaceBook. Поэтому «ВКонтакте» часто называют аналогом крупнейшей сети FaceBook . Днём основания считается 10 октября 2006 года [17]. Аудитория сети росла быстро – в июле 2007 на сайте зарегистрировался миллионный участник. В ноябре 2010 - зарегистрировался 100-миллионный пользователь [18].

Основные возможности сервиса «ВКонтакте»: поиск других пользователей по данным анкеты; добавление друзей; обмен текстовыми сообщениями; размещение фото, аудиозаписей и видеороликов; создание сообществ по интересам; организация мероприятий; «новости» - позволяет видеть все обновления профилей друзей; внесение в закладки людей, встречи.

Социальная сеть "FaceBook" - самая большая в мире, основана в 2004 году Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете. С сентября 2006 года сайт доступен для всех пользователей Интернета. 20 июня 2008 года "FaceBook" объявила о запуске русскоязычной версии. FaceBook предлагает огромное разнообразие функций [18]: создание профиля с информацией о себе; "FaceBook-кредиты"; группы и фан-страницы; лента новостей; уведомления; стена; обновления статусов; фотографии; видео; события; объявления; места.

Социальная сеть "Одноклассники" -используется для поиска одноклассников и однокурсников, восстановления потерянных связей. Проект запущен в марте 2006 года. Создатель сайта, А.М. Попков, живущий в Лондоне и работающий в сфере телекоммуникаций, принимал участие в создании подобных проектов в других европейских странах. Сервис позволяет не только искать утерянные связи, но общаться с пользователями посредством сообщений и видео чата, вступать в группы по интересам и создавать собственные. На личной странице пользователь может создавать статусы, фотоальбомы, добавлять различные приложения, просматривать список гостей, новости друзей и групп, в которых он состоит. Сервис предлагает более 300 игр: логические, настольные, аркады, полюбившиеся всем фермы, различные симуляторы, и виртуальные миры. В апреле 2011 года появилась возможность выкладывать видео, что сделало сайт более конкурентоспособным [21].

Социальная сеть "Twitter" - система, позволяющая пользователям отправлять короткие текстовые заметки (до 140 символов), используя веб-интерфейс, SMS, средства мгновенного обмена сообщениями или сторонние программы-клиенты [19]. В переводе с английского языка "Twitter" означает "щебет, чириканье". "Twitter", созданный Джеком Дорси в 2006 году первоначально использовался в качестве внутренней службы общения для сотрудников компании в Сан-Франциско. Полная версия представлена публично 15 июля 2006 года.

В сентябре 2010 года, запущена версия сайта, позволяющая пользователям смотреть видео с "YouTube", "Ustream" и фотографии c "Flickr" и "TwitPic" прямо на сайте и в целом сделала эту сеть быстрее, проще, функциональнее. С апреля 2011 года интерфейс "Twitter" стал поддерживать русский язык.

Важное отличие "Twitter" от других социальных сетей – это то, что здесь упор делается не на общение между друзьями, а на необходимость быть в курсе событий, которые происходят в их жизни. Краткость, удобство, оперативность, широкий круг читателей – делают "Twitter" популярнейшим сервисом [18].

Характерной особенностью "Twitter" является публичная доступность размещённых сообщений (микроблоггинг). "Twitter" позволяет зарегистрированным пользователям найти интересных для себя людей, можно подписаться на их страницу, нажав кнопку "Follow". Благодаря этой функции сообщения этих пользователей будут появляться в общей ленте. В "Twitter" можно отвечать на публикации других людей и обмениваться личными сообщениями с людьми, которые подписаны на профиль пользователя.

Социальная сеть "LiveJournal" или "Живой Журнал" (ЖЖ) является виртуальным сообществом, в котором пользователи Интернет могут вести блог, журнал или дневник. Ресурс включает те же функции, что и другие аналогичные сервисы блогов – совместные журналы, комментарии, календари и опросы. Отличается от других наличием сообществ, которые охватывают все аспекты повседневной жизни. У пользователя есть страница, показывающая новые записи и комментарии других пользователей. Особенностью "LiveJournal" является список друзей. Пользователи могут загрузить аватары, которые появляются рядом с именем пользователя. У каждого пользователя есть "пользовательская страница", которая содержит его контактную информацию, биографию, изображения и списки друзей, интересов, сообществ и учебных заведений.

История самого известного в мире сервиса ведения онлайн-дневников начинается с 1999 года, основателем был американский программист Брэд Фитцпатрик. В 2001 году "LiveJournal" появился в Рунете, то есть был выделен русскоязычный сегмент пользователей, после этого он стал невероятно популярен. Особенно много в рядах ЖЖ литераторов, политиков, журналистов и музыкантов. Регулярно ведут дневники Леонид Парфенов, Никита Михалков, Ирина Хакамада, Анатолий Вассерман, Сева Новгородцев и многие другие. Осенью 2006 года права на обслуживание кириллической части Живого Журнала переданы международной компании SUP, основанной в Москве, а в декабре 2007 года SUP приобрел весь "LiveJournal".

Активно развиваясь, социальные сети изменили интернет-сферу предпочтений пользователей. Отечественные и зарубежные исследователи периодически проводят мониторинг соответствующей области [20-25]. Авторы данной работы, занимаясь вопросами исследования общения пользователей в сети Интернет, проводили исследование соответствующего вопроса в российском сегменте в 2008 (на этапе лавинообразного всплеска) и в 2013 годах. Согласно результатам исследования в 2008 году 81% респондентов являлся пользователями социальных сетей. Предпочтение респонденты отдали отечественным проектам "Одноклассники", "В контакте", "Мой мир", подробнее в [26-28]. К 2013 году это показатель принципиально не изменился - 81,4 %.

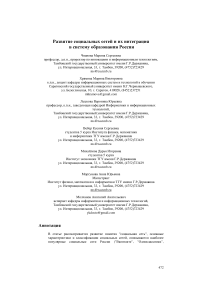

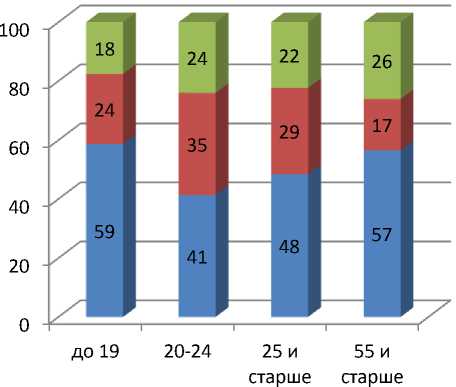

Респонденты были разбиты на 4 возрастные группы:

-

- "до 19" - школьники и младший вузовский возраст;

-

- "20-24" старший вузовский возраст;

-

- "25 и старше" - акмеологический возраст (профессионального развития);

-

- "55 и старше" - выделение данного возраста в отдельную группу связано с увеличением пользователей ресурсов и сервисов сети, как в личных, так и профессиональных целях.

Рис. 1. Выбор социальных сетей различными возрастными группами пользователей (опрос 2013 года).

Как видно, из представленной диаграммы, абсолютным лидером является социальная сеть "ВКонтакте" - в ней зарегистрированы, соответственно 96% и 97% пользователей школьной и студенческих групп. Заметим, что эта сеть не пользуется высокой популярностью у представителей группы "55 и старше".

Мы полагаем, что разные группы пользователей регистрируются и продолжают использовать «социальные сети» с разными целями: найти старых знакомых и друзей, как средство быстрого обмена сообщения, самопрезентация в сети, создание собственного «места» в сети с набором любимых игр, музыки, видео, компанией друзей и единомышленников.

Педагогические возможности и функции социальных сетей в системе образования

Все больше исследователей в области образования считают перспективным направлением использование социальных сетей для повышения качества образования. По их мнению, эти технологии имеют серьезный педагогический потенциал, который должен быть осмыслен профессиональным сообществом и внедрен в практическую деятельность [29].

В настоящее время механизм социальных сетей успешно используется в бизнесе, в политике, в сфере развлечений, приводя к формированию устойчивых сетевых сообществ. Нужно отметить, что существуют и специализированные социальные сети для образования.

К специализированным сетям в образовании относится "Дневнику" - Единая образовательная сеть России, которая формирует уникальную электронную среду для учителей, учеников и их родителей. С 2009 года проект запущен под эгидой приоритетного национального проекта «Образование».

Пользователям доступны электронный классный журнал и электронный дневник учащегося, а также медиатека, библиотека образовательной литературы, онлайн-тренинг тестирования ЕГЭ, вступительные олимпиады в крупнейшие ВУЗы России. "Дневник" включает в себя три модуля: дистанционное обучение, управление школьным документооборотом, социальную сеть.

Помимо данной сети существуют и множество других. Для школьных и дошкольных образовательных учреждений это - "Электронный Дневник Учащегося" , "Образование" и другие. Такие сети ориентированы на сферу образования, имеют множество функций и возможностей, которые необходимы в процессе обучения, но они не пользуются популярностью у школьников и студентов.

А.В. Фещенко, [30] анализируя зарубежный опыт использования социальных сетей в образовании, аргументирует их пользу тем, что:

-

- социальные сети обладают функционалом, позволяющим оперативно преподавателям и студентам обмениваться информацией, обсуждать важные проблемы и делать напоминания, создавать совместный учебный контент;

-

- используя социальные сети в обучении, студенты и преподаватели осваивают новые средства и способы коммуникации с другими людьми во всем мире, запоминают и понимают интересы друг друга, учатся эффективному поиску-анализу информации;

-

- благодаря опыту использования социальной сети для решения образовательных и исследовательских задач, изменяется представление студентов о ресурсе как исключительно развлекательном до понимания его мощных возможностей применения в профессиональной деятельности;

-

- возможность взаимодействия студентов и преподавателей в сети в удобное время обеспечивает непрерывность учебного процесса и возможность детального планирования учебной и исследовательской работы студентов (задания и консультации каждый день). Дает возможность студентам, пропускающим аудиторные занятия, принимать в них участие в режиме онлайн. У преподавателя появляется возможность проводить аудиторные лекционные занятия в интерактивном режиме;

-

- виртуальный класс, созданный в социальной сети, может быть доступным для студентов и родителей везде с помощью мобильного Интернета, можно продемонстрировать загруженные видеоматериалы, дискуссии и обсуждения, начавшиеся на очном занятии, могут быть продолжены в социальной сети, что позволяет студентам проводить больше времени в активном обучении через обсуждение;

-

- при создании студентами своего профиля в социальной сети, они указывают разные детали о своей личности: взгляды, интересы, любимая музыка, фильмы и книги, любимые цитаты и т.д. У преподавателей появляется возможность узнать больше о личности студента, его индивидуальных особенностях.

Е.Н. Павличева обращает внимание на пользу внедрения в образовательный процесс профессиональных социальных сетей. Она указывает на то, что внедрение профессиональных социальных сетей в педагогическую деятельность позволяет достичь следующих результатов [31]:

-

- формирование единого информационного пространства образования;

-

- создание высококачественных, доступных образовательных ресурсов;

-

- объединение кадрового потенциала педагогов, мотивация к творчеству и профессиональному развитию;

-

- организация системы постоянной консультационной и информационной поддержки всех участников образовательного процесса;

-

- формирование новой культуры мышления, переход от знаниевой парадигмы к компетентностной, повышение информационной культуры.

Можно выделить следующие преимущества использования социальной сети перед другими видами сетевых технологий [32]:

-

- привычная среда для учащихся. Интерфейс, способы коммуникации и публикации контента в этой среде пользователями изучены досконально;

-

- разнообразие форм коммуникации. Вики-страницы, форумы, опросы, голосования, комментарии, подписки, отправка персональных сообщений -обеспечивают широкие возможности совместной работы;

-

- однозначная идентификация пользователей. Чаще всего в социальной сети человек выступает под своим именем и фамилией, реже под псевдонимом.

-

- активность участников прослеживается через ленту новостей. У студентов появляется возможность быть в курсе всех изменений, происходящих в процессе учебной деятельности, отслеживать образовательную активность одногруппников и преподавателя, который, в свою очередь, наблюдает и координирует работу учащихся.

Таким образом, современные социальные сети обладают обширными возможностями, которые позволяет адаптировать их для учебных целей. Например, можно выкладывать учебные видеоролики, рисунки, фотографии, аудиозаписи и документы. Форумы, голосования, опросы, комментарии дают большие возможности совместной работы. Наибольшее количество функций предоставляют социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "FaceBook". "Twitter" и "LiveJournal" полезны тем, что они пользуется популярностью у различных пользователей: у школьников, студентов, бизнесменов, знаменитостей и представителей государственной власти.

В Американских университетах внедрение сервисов социальных сетей в учебный процесс проводится с 2007 года, формируются онлайн-сообщества специалистов в области электронного обучения. Ученый Гарвардского Университета Ричард Лайт констатировал, что один из важных факторов успеха студентов в образовании – это их способность создавать или участвовать в небольших исследовательских группах [33, 34]. В рамках социального конструктивизма фокус внимания преподавателей смещается от содержания предмета в учебной деятельности к взаимодействию учащихся, вокруг которых это содержание находится.

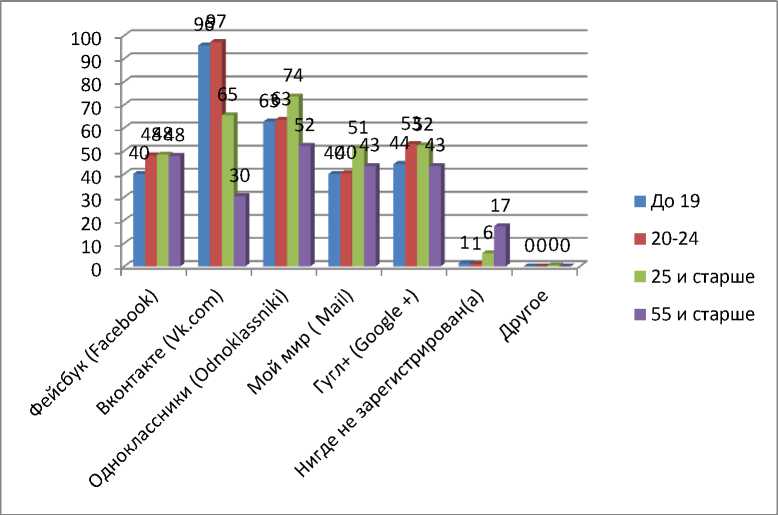

Опрос русскоязычных пользователей, проведенный нами в 2013 году (Рис.2.) позволил прийти к выводу, что социальные сети стали использоваться и ими.

Рис.2. Ответ русскоязычных пользователей на вопрос: "Какими программами, ресурсами Вы пользуетесь в большей мере?"

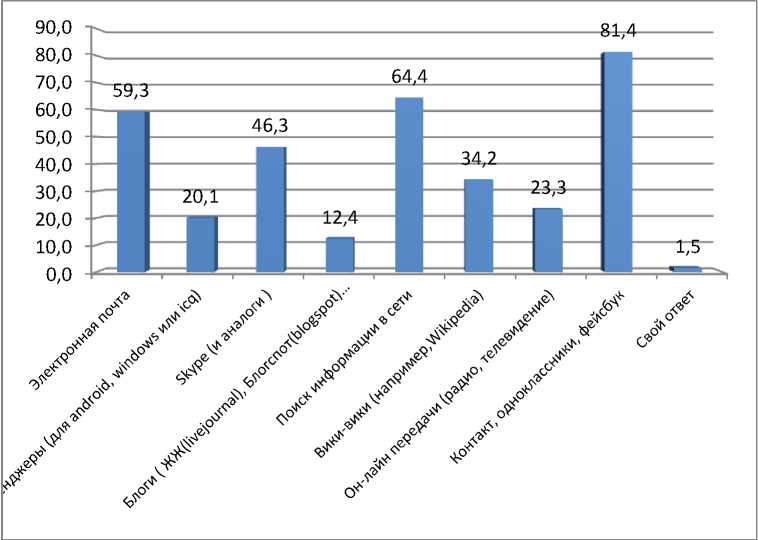

То, что сеть оказывает определенное воспитательное влияние на людей, отражает вопрос о сетевом этикете (Рис.3).

Другое

Нет

Не имею представления о сетевом этикете

Да

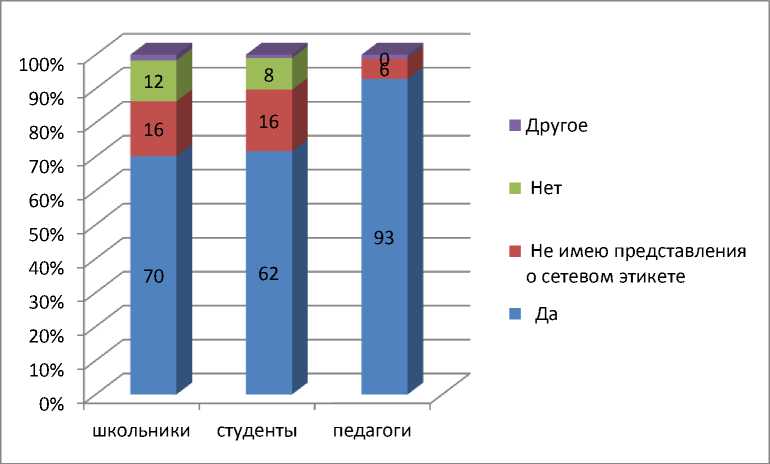

Рис.3. Ответ русскоязычных пользователей на вопрос: "Соблюдаете ли вы сетевой этикет?"

Интересно отметить, что все участники образовательного процесса -школьники, студенты, педагоги в большей части соблюдают сетевой этикет. Среди них есть люди, не имеющие представления о правилах поведения в сети (Рис.4).

Рис.4. Ответ участников образовательного процесса на вопрос: "Соблюдаете ли вы сетевой этикет?"

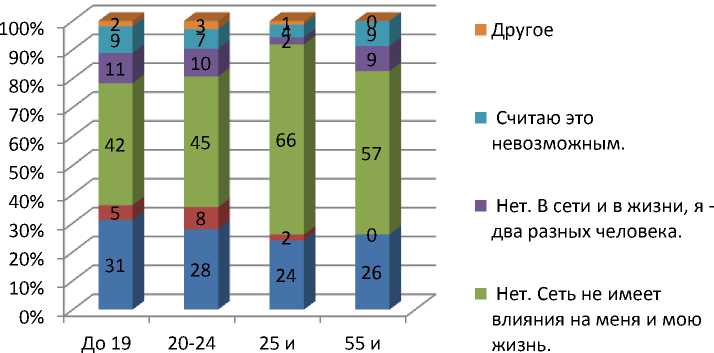

Кроме того, проведенный нами опрос показал, что человек, вовлеченный в Интернет-сообщество как бы "раздваивается" в осознании себя. Об этом свидетельствуют результаты ответа на вопрос о воспитывающем влиянии сети (Рис.5).

старше старше

Рис.5. Ответ русскоязычных пользователей на вопрос: "Воспитывает ли Вас общение в сети?"

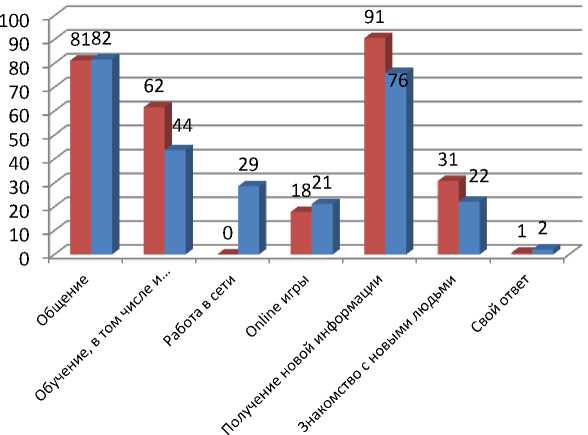

Примечательно, что по сравнению с опросом 2008 года происходит заметное смещение интересов пользователей сети в сторону работы и развлечений (игр) в сети, значение показателя получение новой информации - упало (Рис.6).

2008 г.

2013 г.

Рис.6. Ответ русскоязычных пользователей на вопрос: "С какой целью Вы выходите в сеть?"

Результаты проведенных опросов свидетельствуют о том, что социальные сети становятся заметным механизмом в системе социализации молодежи. Именно благодаря социальным сетям университетские цифровые среды могут быть обогащены психолого-социальными технологиями адаптации во взаимодействии субъектов образовательного процесса.

Вместе с тем, исследователи отмечают отсутствие стратегических решений университетов по работе его кампуса в социальных сетях [35]. Несмотря на существующую статистику университетов в социальных сетях, ведущая идея их присутствия и направленность деятельности в настоящее время носит рекламноинформационный характер.

Вместе с тем, современный вуз может способствовать взаимопроникновению образовательных сред через социальные сети, что важно для привлечения "своих" абитуриентов и "удерживания своих студентов и аспирантов". Это особенно важно в условиях развития системы реализации образовательных программ в сетевой форме, которая направлена в сторону удовлетворения потребностей человека в реализации индивидуализированного образовательного маршрута, не привязанного к одному вузу. В тактическом плане, использование социальных сетей может способствовать процессу плавного перехода от учебно-познавательной к профессиональноориентированной деятельности.

Влияние социальных сетей на систему образования России через механизмы развития специфических ценностей

Развиваясь, социальные сети оказывают существенное влияние на систему образования России через механизмы развития специфических ценностей. Они оказывают заметное, хоть и опосредованное, влияние на различные категории обучающихся, использующих социальные сети для разных целей. Рассмотрим развитие специфических ценностей нового времени.

Одна из важнейших специфических ценностей, влияющих на систему образования - формируется информационное единство человеческой цивилизации. Благодаря активному вовлечению людей в сетевое общение появилась очень интересная тенденция: так называемый краудсорсинг, когда граждане активно участвуют в разработке социально значимой информации.

Например, в России во время лесных пожаров появились интернет-ресурсы, когда сами граждане участвовали в обработке и предоставлении информации, связанной с этим бедствием. Это в какой-то степени заменяло собой соответствующие функции государства. Пример самоорганизации, так называемого, синергетического эффекта налицо. Вообще синергизм в информационном социуме, видимо, будет проявляться все сильнее. Общество в принятии решений переходит на качественно иной уровень мышления и технологий, на качественно иной уровень понимания проблем и выбора путей их решения. Этот уровень обусловлен использованием коллективного разума. Еще Лев Толстой вывел на мировой уровень размышления о нищете, неравенстве и счастье с гуманистической точки зрения. Это один из существенных компонентов информационного общества, по-настоящему революционный инструмент глобального масштаба, в том числе для системы образования. Социальные сети позволяют соприкасаться множеству разных умов и точек зрения. Из сравнений может родиться совершенно неожиданный результат. Это важный рецепт для активизации процессов развития инноваций, творчества, актуализации компетенций для разных категорий и групп в образовательном процессе.

Зарождаются экспертные сети, в которых можно задать вопрос по любой интересующей проблеме. Опора на интегрированное знание экспертов относится к роду современных инноваций и представляет особую форму общности ученых. Развиваясь, экспертные сети дают новые возможности человеку для принятия решений. Половина из полутора тысяч опрошенных в 2013 году пользователей социальных сетей использует экспертные сети для помощи в принятии решений (Рис.7).

■ Не представляю, что это

■ Нет, использую другие ресурсы

■ Да, пользуюсь.

Рис.7. Ответ русскоязычных пользователей на вопрос: "Пользуетесь ли вы экспертными сетями для получения ответа на вопросы?"

Развиваются электронные сервисы, которые позволяют людям, находящимся в разных точках планеты одновременно работать над коллективным проектом. Причем одновременно, в одном документе и в интерактивном режиме. Эти сервисы общедоступны и широко используются студентами, учеными, специалистами.

Другой специфической ценностью является развитие информационной доступности. Ярче всего информационную доступность в системе образования можно рассмотреть в преломлении к людям со специальными потребностями. Дело в том, что доминирующая социальная парадигма инвалидности предполагает, что инвалидность — это не изъян, а проблема отсутствия инструментов социальной среды, способных ответить на особые потребности человека, в том числе в сетевом общении. Социальная инклюзия таких людей затруднена в силу естественных причин. Можно ли их преодолеть? Такие возможности существуют благодаря созданию всевозможных программно-технических адаптивных решений. Для людей слепых и слабовидящих это программы экранного доступа, различные способы увеличения экрана, синтеза речи. Для слабослышащих людей - это программы перевода речи в текст. Такие технологии быстро развиваются и уже достигли довольно высокого уровня. Они позволяют любому заинтересованному человеку нормально жить и получать образование в любой точке мира, практически свободно общаться с людьми, имея проблемы со здоровьем.

Вообще основная человеческая ценность — это знание. Информация - это ценность не самого высокого, уровня. Для того чтобы получить собственно знание о мире и о человеке, нужно переработать большой объем информации и обладать мышлением. Еще более высокая гуманитарная ценность — это развитие самого человека, а не только его знаний. Развиваясь сами, информационные сети способствуют развитию всего общества. Поэтому особенно важно понимать, что с их развитием роль человека, личности становится критичной. А это значит, что роль образования приобретает архиважный характер.

Вместе с тем, система образования не успевает за переменами, в силу ее традиционной ориентации на старые методы и технологии образования. Университеты перестают быть единственными центрами получения образовательной информации, их функции трансформируются и смещаются в сторону генерации принципиально новых знаний и технологий и подготовки студентов в данном направлении. Существенно увеличивается доля научного труда.

Суть нового этапа информатизации образования - индивидуализация учебного процесса. Его особенность не только в том, что информатизация станет опираться на новые достижения в области информационных и коммуникационных технологий. В наступающем десятилетии новые информационные технологии позволят на деле использовать принципиально новые педагогические технологии, которые ранее не могли занять достойного места в массовом обучении из-за трудоемкости их осуществления. Современное образование находит себя в мире интеллектуальных технологий [36], что существенно влияет на характер организации образования и его содержание.

Появление и активное развитие социальных сетей несет в себе определенные специфические проблемы, которые система образования должна учитывать. Во-первых, это проблема информационного неравенства. Не все могут быстро воспользоваться появляющимися новыми возможностями в силу особенностей самой личности: мотивации, информационной компетентности, лингвистической культуры. Если сам человек не хочет быть грамотным, то никакие технологии не помогут. Легкая доступность практически любой информации снижает мотивацию к созданию новых знаний, к развитию новых способов познания. Отторжение знания из -за увеличения его объемов говорит о неподготовленности внутренних личностных структур к увеличению нагрузок. Что проявляется в отсутствии навыков оценки качества, объема и глубины получаемой информации.

Факторами социального разделения становятся аккумулирование, генерирование, использование знаний. Усугубляется процесс принятия решений из-за увеличения числа альтернатив, предлагаемых сетевым сообществом в обсуждениях. Человек оказывается в ситуации неуверенности, сомнений, отказывается от ответственности, внутренне надеется на подсказку партнеров по сетевому взаимодействию.

Развитие сетевых технологий создают условия манипуляции сознаниями людей. По природе люди внушаемы и поддаются целенаправленному психологическому воздействию на уровне подсознания. Запреты вряд ли помогут, нужны принципиально иные меры противодействия, формирующие критическое мышление человека.

С появлением и развитием социальных сетей ученые постоянно переосмысливают понятие виртуальной реальности. Сетевая виртуальная реальность, отмечают одни, – это почти естественная среда, в которой человек проводит все большее количество времени, которая становится сферой приложения труда, универсальным и сверхкомфортным пространством индивидуального и группового общения, областью личного роста, самоутверждения и творчества. [37]. Виртуальная реальность, утверждают другие, – это вторичная реальность самого человека по отношению к реальному миру, его внутренний мир с переживаниями, мыслями, идеями, которые переносятся в сеть средствами, доступными в данной социальной сети и воспринимающимися другими пользователями. [38]

Участники виртуальных социальных сетей создают новое пространство информационной культуры, в котором формируется особый мир социальных отношений и особая система ценностей. По данным аналитической компании Strategy Analytics [39], в ближайшие пять лет различными социальными сайтами будет пользоваться около 1 млрд. человек, по данным Symantec [40], примерно 50% подростков по всему миру в возрасте от 13 до 17 лет проводят свое время в виртуальных социальных сетях.

Если говорить о реальности, то она четко ограничивает человека по полу, профессии, возрасту, национальности и т. д. Виртуальное пространство, напротив не ограничивает, для присутствия в нем требуется полная реконструкция своей социальной личности, либо формирование индивидуальных и произвольных определений. В жизни человека XXI века важное место занимают проблемы самореализации в сети Интернет, что в свою очередь играет огромную роль в межличностном общении [41]. Важнейшей особенностью Интернета и виртуальных социальных сетей является и ограниченные сенсорные возможности, и анонимность, что дает возможность экспериментировать со своей личностью и создавать виртуальный образ или сетевую идентичность согласно своим желаниям. Она может соответствовать реальности, а может, и нет. Создав «виртуальное Я» в соответствии со своими желаниями и стремлениями, можно вполне гармонично жить множественной жизнью, примеряя на себя-то одну маску, то другую.

По результатам исследования ученых Джоэля и Яна Гольд, опубликованные в газете "The Telegraph" [42], популярные виртуальные социальные сети (в том числе, "YouTube" и "FaceBook") явились одновременно своеобразной «вспышкой» и ловушкой для ранимых людей. Виртуальные сети позволяют воплощать самые невероятные фантазии, многие из числа «зависимых» воплощают в глобальном виртуальном пространстве. Некоторое количество людей нормально относятся и воспринимают такие изменения, быстро адаптируясь к новой виртуальной действительности и спокойно отделяя ее от реальной жизни. Другие же напротив настолько глубоко пропитываются и проникаются, что в один прекрасный день перестают сравнивать себя с обычными людьми.

В данный момент технологии виртуальной реальности широко используются в разных сферах человеческой деятельности: проектировании и дизайне, добыче полезных ископаемых, военных технологиях, строительстве, тренажерах и симуляторах, маркетинге и рекламе, индустрии развлечений и т.д. Стоит отметить, что данная технология набирает обороты в дистанционном обучении. Она позволяют вести совместную работу участников образовательного процесса, например в создании «вики-страниц», совместных документов, создание пространства для обсуждения идей, результатов работы и т.д. и самое главное «открытость» самих систем позволяет создавать дистанционное обучение для подготовки специалистов наукоемких специальностей.

Виртуализация пространства и неумолимое вмешательство в жизнь других людей с помощью социальных сетей парадоксальным образом вызывают нарастающее ощущение одиночества «в толпе» [43]. Поведение людей формируется главным образом группой им подобных, а социальное взаимодействие все чаще становится виртуальным. Другим последствием жизни в мире интернета является утрата ощущения пространства, особенно когда получаем сообщение от отправителя, который в момент отправки может находиться в любой точке мира.

Высокая вовлеченность молодежи в виртуальные социальные сети объясняется в первую очередь, желанием удовлетворить потребность в уважении, принадлежности и самореализации. Современное общество отличается стремительным развитием компьютерных информационных технологий и систем телекоммуникаций. За последние годы происходит стремительный скачек, который появился благодаря развитию сети Интернет. [44-46]

В связи с этим появляется новый термин, так называемый синдром Трумера или болезнь XXI века [47]. Люди, страдающие им, принимают за настоящий разговор переписку по ICQ, а за поддержание отношений с друзьями – отправку сообщений в блог. Простой звонок по телефону заменяется SMS, а бумажные письма – завалами сообщений в электронной почте. [48]

Открываются новые возможности для информационной преступности против личности, государства, общества. Это несанкционированный доступ к информации, хищение, преднамеренное искажение, информационный терроризм. Человек должен уметь обезопасить себя, знать способы предупреждения преступления.

Для системы образования появляются новые задачи, такие как необходимость формирования информационной этики, адекватной новой информационной культуре личности и общества. Именно она сможет обеспечить необходимый уровень информационной безопасности. Запретительные санкции в полной мере не решат проблему информационной безопасности.

Развитие интернета радикально влияет на стиль человеческого общения. Оно отличается публичностью диалога, если он происходит в открытом режиме; а также высокой степенью анонимности, что приводит к возникновению сетевой этики. Анонимность не дает права вести себя некорректно, поэтому крайне необходимо вырабатывать этические стандарты поведения в виртуальной среде.

Человечеству еще предстоит осознать, что мир необратимо изменился, и важно перестроиться соответствующим образом. И чем раньше каждый из нас осознает всю глубину и необратимость происшедшего, тем лучше.

Информация сама по себе является потенциальным ресурсом, но, пропущенная через общество, она становится актуальным информационноэнергетическим и социальным ресурсом. В частности, благодаря использованию информационных технологий и форсайт-исследований, через обсуждения гражданским обществом, через оценку всевозможных современных выгод и рисков формируется образ будущего, в том числе человека, стоящего в центре социального развития.