Развитие социальных услуг как фактора повышения качества жизни населения

Автор: Малофеев И.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социальная защита в субъектах Российской Федерации

Статья в выпуске: 3 (157), 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена развитию социальных услуг как фактору повышения качества жизни в период перехода к постиндустриальному обществу, с характерным для него увеличением роли сферы услуг. Статья включает детализированный мониторинг качества жизни населения Москвы, изучающий удовлетворенность количеством, качеством, разнообразием и информационным обеспечением социальных услуг. На основе мониторинга в статье предлагаются рекомендации по модернизации системы социальных услуг и прогноз результатов модернизации.

Социальные услуги, социальная сфера, повышение качества жизни населения, постиндустриальное общество, мониторинг качества жизни, общественные отношения

Короткий адрес: https://sciup.org/143181479

IDR: 143181479

Текст научной статьи Развитие социальных услуг как фактора повышения качества жизни населения

Становление постиндустриального общества невозможно без серьезной структурной перестройки экономики в пользу социальной сферы. Развитие социальной сферы экономики закладывает основы стабильности общества, снимает социальную напряженность, способствует уверенности людей в завтрашнем дне.

Ключевой характеристикой экономики является сфера услуг, именно их потребление является фактором удовлетворения потребностей человека.

Возрастание роли услуг в общей структуре хозяйства знаменует переход от индустриальной стадии развития общества к постиндустриальной.

В условиях рыночной экономики сфера социальных услуг вовлекается во все многообразие общественных отношений. В ней происходят коренные изменения, связанные с отношениями собственности, с трансформацией функций отдельных секторов экономики и т.д.

Особое место в заботе о благосостоянии населения принадлежит социальной политике, одним из направлений которой является развитие сферы социальных услуг, их качества и уровня доступности.

Таким образом, проблемы развития сферы социальных услуг в трансформационный период развития экономики России занимают важное место в системе развития общественных и воспроизводственных отношений. Кроме того, исследование в отечественной литературе проблем, связанных с особенностями функционирования социальной сферы, часто носит поверхностный характер, а использование богатого зарубежного опыта в разработке и реализации социальной политики требует адаптации к российским условиям.

Как отмечает К.М. Мкртчан, ключевой составляющей постиндустриальной экономики можно считать ускоренное развитие сферы услуг; именно услуги становятся главным продуктом труда, и именно потребление услуг выступает в качестве преобладающего способа удовлетворения потребностей человека [2]. К основным причинам роста потребностей в услугах относятся:

-

• повышение качества жизни,

-

• рост материального обеспечения и увеличение доли среднего класса в обществе,

-

• увеличение свободного времени у потребителей,

-

• урбанизация, делающая необходимыми новые виды услуг,

-

• демографические изменения, ведущие к увеличению числа детей и пожилых людей, которые нуждаются во многих специфических услугах,

-

• технологические изменения, повышающие качество и разнообразие сервиса.

Повышение интереса к проблемам сферы услуг связано, во-первых, с расширением масштабов этой отрасли в мировом хозяйстве, во-вторых, с тем, что происходит структурная диверсификация сферы услуг за счет возникновения новых производств, углубляется специализация, расширяется набор услуг, которые позволяют полнее и качественнее удовлетворять запросы потребителей. В перспективе тенденция опережающего развития сферы услуг, по всей вероятности, сохранится, и это, в свою очередь, вызовет дополнительный рост дифференциации сферы услуг.

Ныне сложившаяся система социальной сферы формировалась в последние два десятилетия. Ее «пробуксовка» в условиях формирования новых рыночных отношений становится все более заметной.

Необходимы качественные изменения, позволяющие значительно реформировать и модернизировать все ее составляющие элементы.

С этой целью, на наш взгляд, важно:

-

• разработать новый хозяйственный механизм функционирования социальной сферы и отдельных ее отраслей, учитывающий значение и роль каждой отрасли в достижении целей социального развития;

-

• привести цели, функции, способы осуществления необходимых перемен в соответствие с рыночными условиями хозяйствования;

-

• активизировать деятельность новых субъектов социальной политики, которые должны в наилучшей степени способствовать повышению целенаправленности в деятельности отраслей социальной сферы с концентрацией на наиболее насущных проблемах;

-

• внедрить современные технологии в деятельность отраслей и предприятий социальной сферы;

-

• создать реально действующую систему государственных гарантий по обеспечению населения минимально необходимым перечнем социальных услуг и т.д.

Процесс модернизации не затрагивает принципиальных основ социально-экономических отношений между различными субъектами деятельности, но в то же время позволяет найти и использовать нетрадиционные формы хозяйственной и социальной деятельности; привлечь дополнительные ресурсы; использовать в новых сферах деятельности уже накопленный в других отраслях социальной сферы социально-экономический, технологический, культурный потенциал; распространить приемы и методы обслуживания населения на новые сферы деятельности.

Важным условием модернизации социальной сферы является освоение населением новых социальных навыков и ролей в условиях быстро нарастающих темпов социальных, экономических, технологических, технических изменений современного общества и, главное, формирование у населения ответственности за собственное благосостояние. Значительно повышается роль личности в ответственности за свою семью, лично за себя. Человек перестает быть только объектом социальной политики и выступает в роли субъекта. Модернизация будет способствовать:

-

• увеличению разнообразия организационно-правовых форм учреждений социальной сферы, повышению их хозяйственной самостоятельности;

-

• разработке правовых и экономических механизмов соучредительства и софинан-сирования организаций социальной сферы разных форм собственности;

-

• формированию эффективных механизмов взаимодействия разных субъектов хозяйственной деятельности в социальной сфере;

-

• созданию механизмов стимулирования внедрения инноваций в социальной сфере, обеспечению государственной поддержки организациям и предприятиям социальной сферы, осуществляющим инновационную деятельность;

-

• созданию условий для развития механизмов привлечения внебюджетных средств, стимулированию привлечения дополнительных средств в государственные (муниципальные) учреждения социальной сферы услуг населению на платной основе и изменению организационно-правового статуса таких учреждений;

-

• созданию информационной системы, содержащей сведения о потребности населения в социальных услугах для обеспечения эффективного использования средств;

-

• формированию новых институтов в социальной сфере, предоставляющих востребованные услуги социально уязвимым слоям населения за счет средств коммерческого и некоммерческого секторов и т.д.

Так как социальная рыночная экономика ориентирована на человека и призвана способствовать удовлетворению его запросов, интересов, потребностей, то о состоянии и ус- пехах этой экономики судят по тому, как живут люди. При этом представляется обоснованным определение уровня жизни в узком и широком смысле:

в узком смысле уровень жизни определяется через характеристику уровня потребления населения и степени удовлетворения потребностей (измерение доходов, расходов и потребления населением благ и услуг);

в широком смысле уровень жизни определяется через характеристику уровня человеческого развития (состояния здоровья и возможностей населения для удовлетворения потребностей) и условий жизнедеятельности населения (состояние среды обитания и безопасности населения).

Таким образом, в узком смысле слова уровень жизни выражается в количестве и качестве потребляемых человеком услуг, или иначе – как отношение уровня доходов населения к стоимости жизни. Качество жизни соответственно определяется как объективная оценка физического, умственного и нравственного развития людей через динамику средней продолжительности предстоящей жизни, уровня образования и уровня социальной патологии (преступности, самоубийств, сиротства и т.д.).

Следует отметить, что качество жизни – интегрированное понятие, включающее в себя множество разнородных и часто не поддающихся количественной оценке факторов. Это понятие охватывает: характеристику показателей уровня жизни, условий труда и отдыха; жилищные условия; социальную обеспеченность и гарантии; безопасность жизнедеятельности; природно-климатические условия; состояние окружающей среды; наличие свободного времени и возможности его продуктивного использования; субъективные ощущения покоя, комфортности, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Проводя мониторинг качества жизни москвичей, мы предприняли попытку изучить объем и характер социальных услуг, оценить их качество.

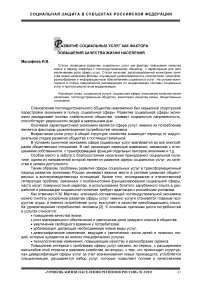

Целый блок вопросов анкеты был посвящен востребованности социальных услуг. Прежде всего, выяснялась степень нуждаемости в таких услугах. Поэтому в анкете был сформулирован вопрос «Кто Вам помогает в самообслуживании?» (см. диаграмму 1).

Ответы распределились так:

-

• социальные работники – 1211 чел. (45,0%);

-

• дети (родители) – 601 чел. (22,4%);

-

• супруг (супруга) – 328 чел. (12,2%);

-

• соседи – 157 чел. (5,8%);

-

• друзья – 173 чел. (6,4%);

-

• иное – 6 чел. (0,2%);

-

• в такой помощи не нуждаюсь – 587 чел. (21,8%).

Таким образом, многие респонденты (45%) получают помощь в самообслуживании от социальных работников, 22,4% – от детей. Однако чуть меньше четверти опрашиваемых (21,8%) вообще не нуждаются ни в чьей помощи.

Следующий вопрос был уточняющим и в ответе на него можно было точно узнать, каково число опрошенных, которые получают социальное обслуживание (см. диаграмму 2):

-

• его не получают – 866 чел. (32,2%);

-

• получают на дому – 1134 чел. (42,1%);

-

• получают в государственных учреждениях социального обслуживания – 698 чел. (25,7%).

Таким образом, чуть больше 1/3 респондентов вообще не получают никакого социального обслуживания. Однако среди респондентов много тех, кто получает социальное обслуживание на дому (42,1%). Более 25% получают такое обслуживание в соответствующих государственных учреждениях.

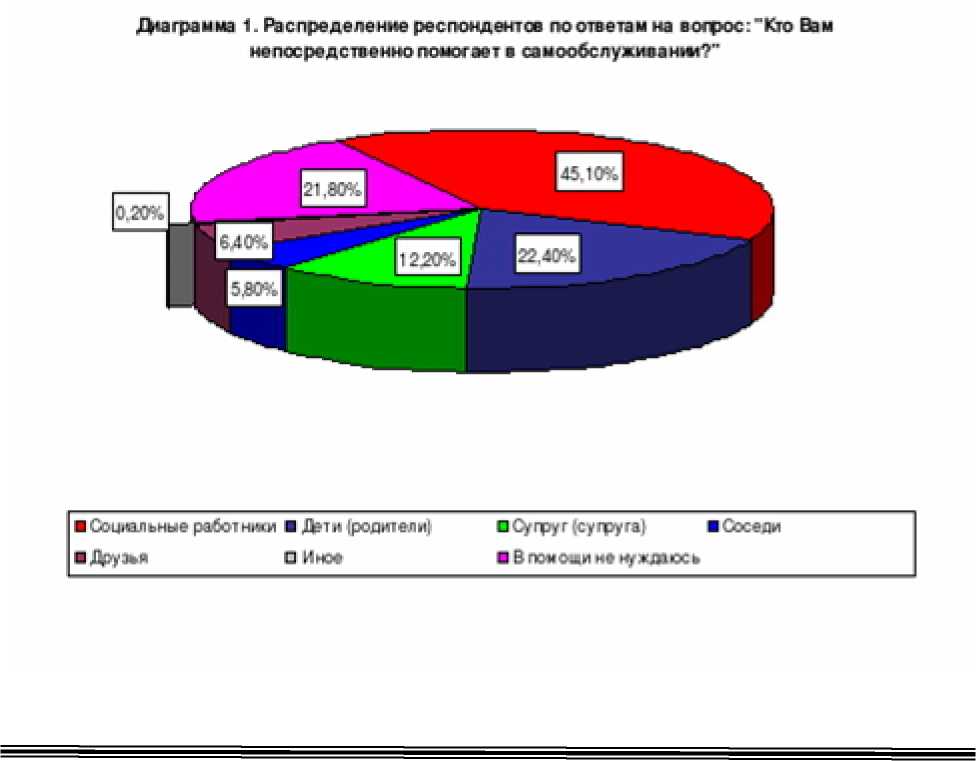

Следующие вопросы анкеты касались выяснения степени информированности респондентов о видах и формах социального обслуживания. Опрос показал, что подавляющее большинство респондентов знают обо всех (1066 чел. – 37,4%) или о большинстве (933 чел. – 34,7%) таких видов и форм. Вместе с тем о многих из этих форм и видов не знают 574 чел. (21,3%). Еще 40 чел. – 1,5% не дали ответа на этот вопрос. В целом можно констатировать хорошую осведомленность населения о видах и формах социального обслуживания. Одновременно почти пятая часть респондентов плохо осведомлена о данных видах и формах.

Следует отметить большую роль социальных работников в информировании насе-

1951 чел. (72,6%) получили эту информацию именно от социальных работников. Причем процент так ответивших на этот вопрос в разных округах примерно одинаков (620 чел. в ЦАО; 639 – в СВАО; 692 – в ЮЗАО). Среди других источников информации: самостоятельно ее получили через СМИ, ТВ и пр. – 589 чел. (21,9%); от родственников – 215 чел. (8,0%); из иных источников (назывались соседи, друзья и пр.) – 290 чел. (10,8%). Некоторые респонденты называли сразу несколько источников.

Далее следовали вопросы анкеты, раскрывающие востребованность тех или иных форм социального обслуживания и регулярность их получения.

На вопрос: «Какие формы социального обслуживания и сколько раз (в неделю, месяц, год и пр.) Вы получаете?» – ответы распределились следующим образом:

-

• горячее питание – 604 чел. (22,5%);

-

• доставка продуктов на дом – 1229 чел. (45,7%);

-

• обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости – 1009 чел. (37,5%);

-

• предоставление санитарно-гигиенических услуг – 500 чел. (18,6%);

-

• содействие в организации стирки (химчистки одежды), ремонта обуви – 737 чел. (27,4%);

-

• помощь в организации ремонта и уборки жилого помещения – 700 чел. (26,0%);

-

• наблюдение за состоянием здоровья, оказание первичной доврачебной помощи – 602 чел. (22,4%);

-

• предоставление патронажных услуг и выполнение медицинских процедур – 151 чел. (5,6%);

-

• сопровождение в государственные медицинские учреждения и доставка лекарственных средств – 920 чел. (34,2%);

-

• помощь в получении экстренных социально-медицинских и социально-психологических услуг – 510 чел. (19,0%);

-

• содействие в организации юридической помощи – 763 чел. (28,3%);

-

• оплата жилищно-коммунальных услуг и телефона – 1187 чел. (44,1%);

-

• содействие в оформлении правоустанавливающих документов, социальных выплат и социальной карты москвича – 1000 чел. (37,2%);

-

• помощь в написании писем и заявлений – 775 чел. (28,8%);

-

• оформление подписки на периодические издания, доставка книг – 526 чел. (19,6%);

-

• содействие в организации досуга – 749 чел. (27,9%);

-

• иные формы социального обслуживания – 438 чел. (16,3%);

-

• не дали ответа – 98 чел. (3,6%).

Таким образом, среди наиболее востребованных форм социального обслуживания: доставка продуктов на дом, оплата жилищно-коммунальных услуг и телефона, содействие в оформлении правоустанавливающих документов, социальных выплат и социальной карты москвича, обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости.

Сравнение полученных ответов обслуживаемых с ответами социальных работников показывает, что особых отличий в них нет. И у социальных работников по востребованности населением на первом месте доставка продуктов на дом; затем – оплата жилищнокоммунальных услуг и телефона, а вот далее идет сопровождение в государственные медицинские учреждения и доставка лекарственных средств и лишь затем обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости.

Что касается регулярности получаемых услуг, то, к примеру, горячее питание большинство клиентов получает раз в год; доставка продуктов на дом осуществляется 2-3 раза в неделю; оплата услуг ЖКХ – ежемесячно и т.д.

Респондентам предлагалось по 5-балльной шкале оценить предоставляемые им социальные услуги. Надо было заполнить следующую таблицу, которая была в тексте анкеты, проставив в столбцах 181-185 соответствующую оценку.

|

Показатели |

181 качество предоставляемых услуг |

182 их регулярность (частота) |

183 быстрота и оперативность |

184 полнота, объем пре-доставляемых услуг |

185 отзывчивость, внимательность персонала |

|

Оценка от 1 до 5 |

Респонденты выставили следующие оценки:

-

1. Качество предоставляемых услуг:

5 – 1489 (55,4%);

-

4 – 501 (18,6%);

-

3 – 83 (3,1%);

-

2 – 11 (0,4%);

-

2. Регулярность (частота):

1 – 14 (0,5%);

5 – 1452 (54,0%);

4 – 497 (18,5%);

3 – 136 (5,1%);

2 – 40 (1,5%);

-

1 – 26 (1%);

-

3. Быстрота и оперативность:

5 – 1457 (54,2%);

4 – 515 (19,2%);

3 – 86 (3,2%);

2 – 16 (0,6%);

-

1 – 11 (0,4%);

-

4. Полнота, объем:

5 – 1408 (52,4%);

4 – 568 (21,2%);

3 – 106 (3,9%);

2 – 21 (0,8%);

1 – 13 (0,5%);

Отзывчивость, внимательность персонала:

5 – 1839 (68,4%);

4 – 222 (8,3%);

3 – 28 (1%);

2 – 4 (0,1%);

1 – 6 (0,2%).

Не дали ответа 330 чел. (12,3%); в некоторых ответах оценки были проставлены частично (по некоторым позициям).

Таким образом, респонденты наиболее высоко ценят отзывчивость и внимательность персонала: почти 70% опрошенных дали оценку «отлично». 55,4% высоко оценили качество предоставляемых услуг. Однако нельзя не видеть и самые низкие оценки: особенно много таких оценок поставлено за регулярность и частоту услуг. Такие оценки есть во всех оцениваемых позициях. Значительно меньше их в оценке отзывчивости и внимательности персонала.

Следует обратить внимание, что значительно сдержаннее в постановке отличных оценок респонденты – жители ЦАО. Например, количество «пятерок», поставленных ими за качество предоставляемых услуг в 2 раза ниже, чем в ЮЗАО, больше самых низких оценок за быстроту и оперативность, объем предоставляемых услуг, за отзывчивость персонала. Больше же отличных оценок было поставлено респондентами – жителями ЮЗАО.

Респондентам задавался и уточняющий вопрос, качество каких из перечисленных выше форм социального обслуживания их не устраивает?

Многие респонденты в этом вопросе или в некоторых других отвечали «все устраивает». Например, в СВАО таких было 331 чел. (40,%). Причем большинство составляли респонденты старше 60 лет. Среди недостатков жители этого округа называли: недостаточный объем предоставляемых услуг; некоторых не устраивала быстрота и оперативность; многие отмечали низкое качество предоставляемых одежды и обуви, недостаточный их ассортимент; не устраивает и регулярность предоставляемого горячего питания; количество и качество продуктовых наборов; наблюдение за состоянием здоровья (в частности, отношение медицинского персонала); не устраивает недостаточное число талонов на химчистку, а также на помывку окон.

В ЦАО число тех, кого «все устраивает» – 130 человек (13,5%). Респондентов-жителей округа не устраивает объем предоставляемых услуг; нет такой услуги, как ремонт квартиры; существует очередь и на уборку квартиры.

В ЮЗАО число тех, кого «все устраивает» – 207 человек (22,8%).Чаще всего не устраивают: качество предоставляемых услуг (50 чел.); их регулярность – 12 чел.; оперативность – 6 чел.; объем предоставляемых услуг – 29 чел.; отзывчивость и внимательность персонала – 2 чел.

На вопрос «Есть ли такие услуги, положенные Вам, которыми Вы никогда не пользовались?» респонденты ответили:

-

• «нет» – 1609 респондентов (59,8%);

-

• «такие услуги есть» – 581 чел. (21,6%);

-

• «я не знаю, какие услуги мне положены» – 391 чел. (14,5%).

Большое число тех, кто ответил, что «таких услуг нет», во многом объясняется тем, что так ответили не только потребители социальных услуг, но и те, кто такими услугами не пользуется вообще. Кроме того, следует обратить внимание, что 14,5% респондентов не знают, какие услуги им положены.

Дополнительные формы социального обслуживания на предприятиях потребительского рынка и услуг не получают 1549 респондентов (57,6%); обслуживание в аккредитованных социальных магазинах получают 809 чел. (30,1%); получают по льготным ценам бытовые услуги – 493 чел. (18,3%); получают в аккредитованных социальных предприятиях общественного питания комплексные обеды – 93 чел. (3,5%).

Что касается времени ожидания необходимой услуги по социальному обслуживанию, то «не жду вовсе» ответили 1967 чел. (73,1%); «ожидаю в течение определенного времени» (респонденты отвечали, что разные услуги они ждут в течение разного количества времени, но для многих услуг – в течение одного дня или максимум одной недели; хотя есть и услуги, которые респонденты ожидают в течение года; особое нарекание вызывает у респондентов ожидание уборки квартиры – в течение 1-3 месяцев) – ответили 494 чел. (18,4%).

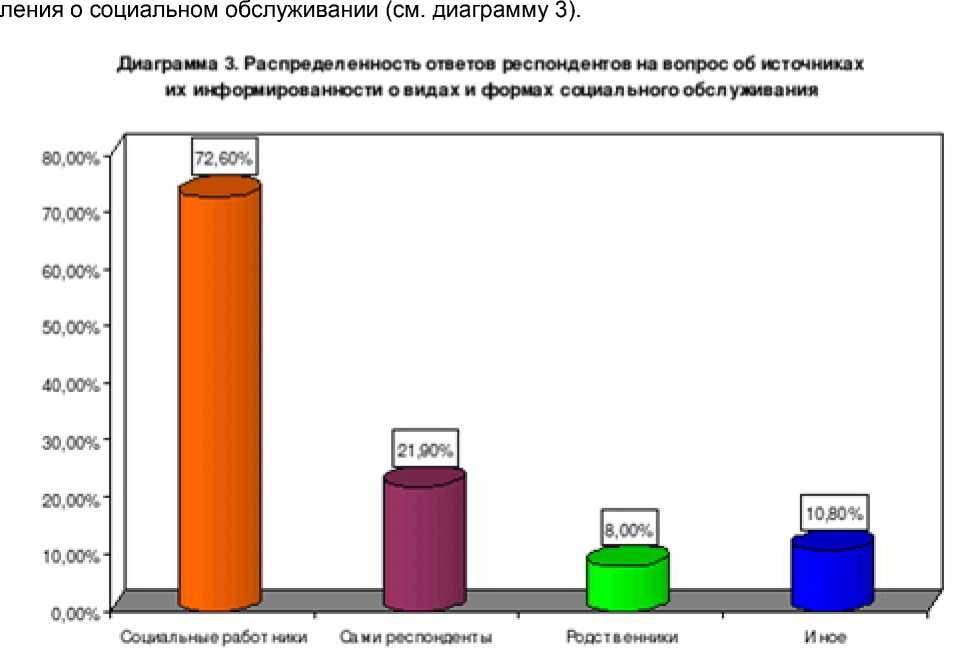

Респондентам был задан вопрос и по поводу жалоб (претензий) к социальным работникам (диаграмма 4). То, что такие жалобы были, отметили 100 респондентов (3,7%).

2466 чел. (91,4%) ответили, что таких жалоб не было. Не ответили на этот вопрос анкеты

Сравним полученные ответы с ответами социальных работников. 83,4% респондентов – социальных работников ответили, что за последние два года жалоб (претензий) клиентов в адрес служб системы социальной защиты населения их подразделения не поступало; 7,4% отметили, что такие жалобы в их адрес были. То есть социальные работники отмечали большое число жалоб по сравнению с жителями города.

«После этих жалоб ситуация улучшилась» – ответили 42 чел. из числа тех, кто такие претензии к социальным работникам имел; 37 чел. отметили, что ситуация не улучшилась и 17 чел. ответили, что ситуация улучшилась лишь частично. Таким образом, примерно 1/3 жалоб ситуацию к лучшему не изменила. Хотя многие респонденты писали в ответах анкеты, что если какие-то проблемы возникают, то они решаются оперативно на месте.

Ответы на вопрос «Если Вы получаете социальную помощь в учреждениях социального обслуживания, то устраивает ли она Вас?» таковы:

-

• место предоставления услуги социального обслуживания с учетом его транспортной и пешеходной доступности – устраивает 1121 чел. (41,7%);

-

• режим работы государственного учреждения социального обслуживания, оказывающего услугу, порядок доступа и обращения в указанное учреждение – устраивает 1413 чел. (52,5%);

-

• оперативность предоставления услуги социального обслуживания – 1283 чел. (47,7%);

-

• информация при обращении за получением услуги социального обслуживания и в ходе ее оказания – 1073 чел. (39,9%);

-

• порядок подачи, регистрации и рассмотрения претензий и жалоб – 258 чел. (9,6%);

-

• порядок исправления возможных недостатков при оказании услуги – 229 чел. (8,5%);

-

• «затрудняюсь ответить» – 676 чел. (25,1%);

-

• «не получаю услуг» – 362 чел. (13,5).

Таким образом, более половины респондентов удовлетворены режимом работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги. Чуть меньше половины устраивает оперативность предоставления услуги социального обслуживания.

Респондентам был задан вопрос и по поводу доплат за дополнительно предоставляемые услуги или услуги лучшего качества. Сравним полученные ответы с ответами социальных работников и руководителей подразделений системы социальной защиты (таблица 1):

Таблица 1

Ответы респондентов на вопрос о доплатах за дополнительно предоставляемые услуги или услуги лучшего качества

|

Ответы |

Руководители |

Социальные работники |

Население -потребители социальных услуг |

|

Да |

25,8% |

23,3% |

7,9% |

|

Нет |

43,8% |

51,5% |

62,7% |

|

Затрудняюсь ответить |

27% |

25,2% |

29,4% |

Как видно из таблицы, руководители и социальные работники более уверены, что население готово платить за дополнительные услуги и услуги лучшего качества. Сами москвичи не проявляют особого желания платить за такие услуги. Хотя почти треть опрошенных из числа москвичей затрудняются с ответом (из этого числа 148 чел. – 5,5% вообще не дали никакого ответа). Многих испугало то, что в начале, как они полагают, начнут взиматься деньги за дополнительные услуги, а затем и все социальные услуги станут платными. Некоторые посчитали такой вопрос абстрактным поскольку, по их мнению, уместно говорить не о платных услугах как таковых, а о конкретных тарифах на эти услуги.

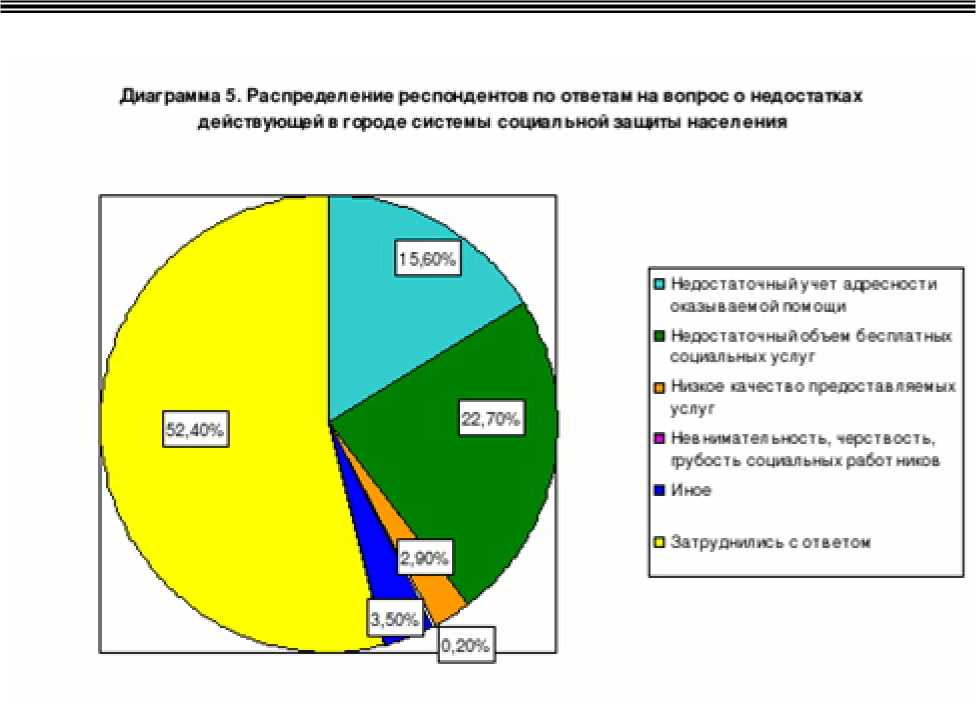

И, наконец, обобщающим был вопрос анкеты «В чем Вы видите недостатки системы социальной защиты, созданной в городе?». Были получены следующие ответы (диаграмма 5):

-

• недостаточно учитывается адресность оказываемой помощи – 420 чел. (15,6%);

-

• недостаточный объем социальных услуг, оказываемых бесплатно – 610 чел. (22,7%);

-

• низкое качество предоставляемых услуг – 79 чел. (2,9%);

-

• невнимательность, грубость работников социальных служб – 5 чел. (0,2%);

-

• иное – 93 чел. (3,5%);

-

• «затрудняюсь ответить» – 1410 чел. (52,4%).

Таким образом, недостаточный объем социальных услуг, оказываемых бесплатно, назвали 610 чел. (22,7%) респондентов в качестве главного недостатка системы социальной защиты населения, созданной в городе. Следует отметить и то, что респонденты называли и недостаточный учет адресности оказываемой помощи, что отмечалось и социальными работниками, и руководителями подразделений.

Таким образом, как показали исследования, объективные и субъективные критерии, сосуществуя в одной системе с разных сторон, отражают объективные условия жизни и субъективное ощущение степени удовлетворенности населения условиями жизни.

Поэтому очень важно наряду с интегральными индикаторами качества жизни населения активнее включать метод социального мониторинга, позволяющий проанализировать в том числе и влияние развития социальных услуг на уровень и качество жизни.

*

-

1. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому. Учебн. пособие. – М.: Дашков и К. - 2010.

-

2. Мкртчан К.М. Социальные услуги как фактор повышения качества жизни населения //Отечественный журнал социальной работы,. - 2007, № 4.

-

3. Попов П.В., Малофеев И.В. Основные тенденции инновационных технологий по организации надомного обслуживания пожилых людей и инвалидов в регионах России //Социальное обслуживание. - 2010, № 7

-

4. Холостова Е.И. Социальная работа. Учебное пособие. – М.: Дашков и К. - 2010.

* *

Список литературы Развитие социальных услуг как фактора повышения качества жизни населения

- Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому. Учебн. пособие. - М.: Дашков и К. - 2010. EDN: RAXWVL

- Мкртчан К.М. Социальные услуги как фактор повышения качества жизни населения //Отечест-венный журнал социальной работы,. - 2007, № 4.

- Попов П.В., Малофеев И.В. Основные тенденции инновационных технологий по организации надомного обслуживания пожилых людей и инвалидов в регионах России //Социальное обслуживание. - 2010, № 7. EDN: UCXOOL

- Холостова Е.И. Социальная работа. Учебное пособие. - М.: Дашков и К. - 2010. EDN: SUEWFP