Развитие современного российского рынка онлайн-образования с позиций общества знания

Автор: Ершов Андрей Николаевич, Салатова Александра Александровна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Социальная структура, социальные институты и процессы

Статья в выпуске: 3 (112) т.28, 2020 года.

Бесплатный доступ

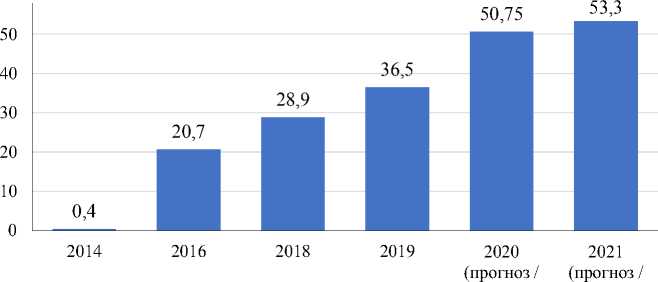

Введение. В последние годы в России сложился рынок онлайн-образования c отработанными технологиями и значительными финансовыми оборотами. Ассортимент предлагаемых потребителю курсов достаточно широк (маркетинг, менеджмент, гуманитарные науки, IT-технологии). Цель статьи - на основе результатов проведенных исследований классифицировать предлагаемые на отечественном рынке онлайн-образования продукты по тематике и техническим инструментам проведения, проследить динамику емкости рынка за 2014-2021 гг. Материалы и методы. Объект исследования - российский рынок онлайн-образования на современном этапе развития. В качестве эмпирического материала использовались: статистический анализ тематического разнообразия онлайн-курсов, представленных на российском рынке; вторичный анализ анкетирования «Барометр онлайн-образования» за 2019 г., рейтинга РБК из 35 крупнейших российских частных компаний, предоставляющих услуги в области онлайн-об-разования; исследования рынка образования за 2017, 2018 и 2020 гг. Результаты исследования. Емкость российского рынка онлайн-образования за 2014-2019 гг. по данным открытых источников выросла почти в 90 раз, с 0,4 до 36,5 млрд руб. Анализ полученных результатов исследований показал, что технически онлайн-обучение проводится с использованием широкого спектра собственных образовательных платформ; платформ MOOCs; инструментов проведения вебинаров; платформ, предоставляющих услуги по размещению собственных онлайн-курсов; с помощью обучающих роликов в YouTube и мобильных приложений. Выбор инструментария обоснован не столько задачами обучения, сколько его доступностью для организаторов (технической, финансовой), навыками владения и широтой охвата целевой аудитории пользователей. Выявлены крупные обучающие платформы, предлагающие тематически разнообразные курсы по наиболее востребованным направлениям: бизнес, программирование и аналитика, дизайн. Обсуждение и заключение. Динамика емкости российского рынка онлайн-образования свидетельствует о его экспоненциальном росте. Тематическое разнообразие предлагаемых курсов соответствует идее взаимного стимулирования спроса и предложения. Статья будет полезна руководителям образовательных организаций, работающим или только планирующим выход на российский рынок онлайн-образования; научным и научно-педагогическим работникам; исследователям и бизнес-аналитикам данной предметной области.

Экономика знаний, общество знания, онлайн-образование, рынок онлайн-образования, обучающееся общество, емкость рынка, российский рынок онлайн-образования

Короткий адрес: https://sciup.org/147222857

IDR: 147222857 | УДК: 314.07:37.018.43 | DOI: 10.15507/2413-1407.112.028.202003.543-569

Текст научной статьи Развитие современного российского рынка онлайн-образования с позиций общества знания

Введение. Онлайн-образование долгое время воспринималось российским научным сообществом как очень далекая перспектива. Дискуссии о возможностях онлайн-обучения, его эффективности, роли в рамках существующей системы образования то затихают, то вновь становятся актуальными. В то время как научные круги озадачены фундаментальными вопросами о самой возможности онлайн-образования в современном обществе, российские предприниматели, подхватив мировую тенденцию предоставления услуг по обучению посредством сети Интернет, создали развитую рыночную инфраструктуру с суммарным объемом оказанных услуг в 36,5 млрд руб. в 2019 г. Фактически с 2010-х г. в России успешно реализуются основные идеи экономики знаний, о которых писали зарубежные социологи, начиная с 1960–70-х гг. прошлого столетия.

Исследовательский интерес представляют такие темы, как функционирование современной российской индустрии онлайн-образования, насколько ее развитие отвечает концепции общества знания и обучающегося общества, насколько включенными в эту новую область оказались традиционные «оффлайн» вузы, какие направления обучения реализуются онлайн и как именно технически организовано обучение.

Актуальность темы онлайн-обучения обусловлена еще и тем, что в марте 2020 г. вся система отечественного образования оказалась в рамках удивительного по масштабам вынужденного эксперимента – перехода на дистанционное обучение. Дистанционное обучение фактически означало онлайн-обучение, осуществляемое посредством образовательных платформ (например Moodle), видеосвязи (вебинары, skype-конференции и т. п.), электронной почты, чатов в различных мессенджерах. Так, все уровни российского образования: от дошкольного до высшего – в одночасье столкнулись с реальностью онлайн-обучения. Реальностью, в которой за последние 5‒7 лет сложился устойчивый рынок образовательных услуг со сложившимися технологиями работы и весомыми финансовыми оборотами. Здесь необходимо сделать отступление и пояснить, что наше понимание рынка строится на его феноменологическом трактовании. Безусловно, элементы онлайн-обучения существовали и ранее, но их

- массовое распространение, расширение роли технических средств обучения, самоопределение участниками себя как части рынка сложились в самые последние годы. Цель статьи – анализ рынка онлайн-образова-ния в России: классификация предлагаемых образовательных продуктов по тематике и техническим инструментам проведения; исследование динамики емкости рынка за 2014–2021 гг.

Обзор литературы. Термин «общество знания» (knowledgeable society) впервые был введен в научный оборот в 1966 г. американским политологом Р. Лейном для обозначения увеличивающейся роли знаний и происходящих в этой связи изменений в образе мышления1. П. Дракер в 1969 г., развивая идею общества знания и обучающегося общества (learning society), предложил термин «экономика, основанная на знаниях»2. В 1973 г. Д. Белл, в рамках концепции перехода к постиндустриальному обществу подчеркнул центральную роль информации/знаний в возникающих социальных систе-мах3. Он не поддерживал концепцию посткапиталистического общества, полагая, что новое зарождающееся общество в большей степени будет характеризоваться через термин «знание» (knowledge) вместо термина «труд» (labour). Развивая его мысль с позиций современности, можно убедиться, что знание более всеобъемлющее понятие, с точки зрения социологии и экономики, в то время как труд может характеризовать не обязательно человеческую деятельность, но и механизированную, машинную, роботизированную деятельность.

В 1990-е гг. термин «общество знания» начинает использоваться в зарубежных академических кругах как альтернатива «информационному обществу». Немецко-канадский социолог Н. Штер, развивая концепцию общества знания, полагает, что растущее проникновение знаний на всех социетальных уровнях вызывает огромную потребность в высокой квалификации и производительности всех специалистов. Роль экспертов становится чрезвычайно важной в возникающем обществе, основанном на знаниях4. Б. Крингс, обобщая научные изыскания 1990-х и начала 2000-х гг., выделяет следующие основные предположения об обществе знания: 1) признание значимости информационных технологий; 2) общество знания имеет глобальный характер и глобализированную экономику; 3) возрастает роль «знаний» как нового способа производства («знание» становится даже более важным, чем такие экономические силы, как «труд» и «капитал») [1].

Вместе с тем Б. Крингс, Г. Бехманн и некоторые другие авторы считают, что к середине 2000-х гг. законченной концепции общества знания (или общества, основанного на знаниях – калька с английского “knowledge-based society”) не сложилось ни в социологии, ни в экономике, ни в менеджменте5. Однако в 2007 г. Э. Виллалба обобщил подходы к пониманию знания, сложившиеся к тому времени в менеджменте, в частности, в менеджменте знаний (knowledge management), и выделил основные из них: 1) иерархический – знание понимается как определенная стадия трансформации данных и информации в компетенцию; 2) знание определяется через категории выраженности и невыраженности, частного и публичного; 3) содержательный – знание может различаться по содержанию на «знаю-что» (know-what), «знаю-почему» (know-why), «знаю-как» (know-how), «знаю-кто» (know-who) [2].

В 2010-х гг. научные дискуссии относительно будущего общества знания трансформируются в дискуссии о перспективах обучения в реалиях общества знания [3]. Так, А. Полтерманн апеллирует к решающей роли образования как предпосылки современной экономической деятельности. Цель образования, по мнению ученого, – получение доступа к экономическим благам и повышении возможности трудоустройства (employability)6. П. Блессингер, И. Сенгапта и М. Маханя развивают эту мысль. Они обосновывают необходимость перестройки современной образовательной системы таким образом, чтобы в рамках обучения больше развивались метакогнитивные навыки и критическое, творческое мышление, позволяющее применять знания для нестандартного решения современных проблем7. Как замечает чешский исследователь В. Фрк, «образование становится своеобразным способом адаптации к быстрым изменениям и постоянной модернизации» [4, с. 113]. Так, Э. Э. Галлардо-Эхеник с соавторами исследуют возрастающую роль цифровой грамотности [5], а М. Свенсон и Р. Балео анализируют уровень цифровой грамотности преподавателей [6]. Другой ракурс общества знаний, с позиции корпораций и промышленного сектора, представлен в статье Ф. Филипса. Вместе с соавторами он актуализирует многие идеи П. Дракера [7].

Сейчас, когда становятся реальностью глобальная цифровизация, интернет вещей и аутсорсинг персонала, идеи Дракера еще более актуальны, чем в 1970-х и 1990-х гг. Цифровая технология изменяет бизнес-модели и компании целиком, а также создает потребность не только в фактических знаниях, но и в гибких навыках (soft-skills). Цифровые технологии позволяют компаниям сегментировать задачи по-новому и чаще привлекать временных/удаленных работников. Образование все более осознается как деятельность, а не как место. Общество знания становится все больше обучающимся обществом, а формальные центры обучения уступают место неформальным и даже виртуальным образовательным организациям. На возрастающую роль интернета в построении общества знания обращает внимание Б. Этторе [8]. Внимание исследователей также привлек опыт использования корпоративных социальных сетей как инструмента управления знаниями [9–11]. У. Боуэн, бывший президент Принстонского университета, рассуждая о перспективах он-лайн-образования, раскрывает еще один ракурс этого вопроса. По его мнению, технологии на службе онлайн-образования могут существенно снизить темпы роста институциональных издержек и платы за обучение в сравнении с оффлайн образовательными организациями. Это приведет к повышению его доступности для обеспечения большей социальной мобильности талантов8.

Основные аспекты концепции общества знания получили свое развитие и в трудах российских ученых. Так, отечественный исследователь А. И. Ракитов (а позже и А. Б. Климова [12]) в начале 1990-х гг. рассматривал идею общества знания как усиленную версию информационного общества9. Д. В. Ефременко считает, что термин «общество знания» в 2000-х гг. превратился в порядком затертый штамп, но сама идея не исчерпала свой теоретический потенциал10. И. Е. Москалев, размышляя о качественных характеристиках общества знания, вслед за П. Дракером приходит к выводу о тесной взаимосвязи общества знания и обучающегося общества, которое характерно новому типу общества, в котором приобретение знаний не ограничивается ни стенами образовательных учреждений, ни завершением начального образования11.

В. И. Дудина, обобщая концепции знания конца XX в., обращает внимание на интенсификацию производства (в том числе и научными кругами) прикладного знания, нацеленного на применение [13]. Интересный ракурс на развитие общества знания представлен в статье Л. Г. Сидорова, который рассуждает о возрастающей, в связи с развитием общества знания, роли образованных людей в управлении системой «человек – общество – организация» [14].

Несмотря на обилие и разнообразие направлений исследования он-лайн-образования в современном обществе знания на международной арене, российский сегмент рынка остается малоизученным. В дальнейшем изучении нуждаются вопросы роли корпоративных образовательных платформ в распространении и управлении знаниями; месте формального образования в новых условиях; качестве онлайн-курсов, предлагаемых широкой аудитории и дальнейшему направлению развития отечественного онлайн-образования.

Материалы и методы. При написании статьи авторами использовался междисциплинарный подход, способствующий синтезу концептуальных положений о сущности онлайн-образования в обществе знания из различных областей социогуманитарного знания (в первую очередь, социологии, экономики, менеджмента и маркетинга). Междисциплинарный характер исследования предопределил два основных принципа, на которые опиралась исследовательская работа: принцип полифоничности научного знания и принцип паритетности разных дисциплинарных трактовок как самого объекта исследования, так и полученных выводов.

Основные научные методы, использованные в рамках работы над статьей: 1) системный анализ (для целостного охвата предметной области исследования); 2) анализ научной литературы по проблемам развития онлайн-образования и анализ аналитических обзоров рынка онлайн-об-разования за 2017–2019 гг.; 3) метод терминологического анализа (для уточнения смысловых границ терминов «онлайн-образование» и «онлайн-обучение»); 4) компаративный анализ тематики курсов, представленных на различных онлайн-платформах.

В качестве эмпирического материала для анализа использовались данные различного уровня:

-

1) статистический анализ тематического разнообразия онлайн-курсов, представленных на российском рынке (иностранные компании Coursera, Udemy; российские, в том числе входящие в рейтинг 35 крупнейших по размеру выручки за 2018 г. EdTech-компаний (по версии РБК), – «Нетология-групп» (780 млн руб.), SkillBox (540 млн руб.), Geekbrain (480 млн руб.), City Bussiness School (207 млн руб.), и два проекта, инициированных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации: «Современная цифровая образовательная среда в России» – Online.edu.ru (по своей сути представляет собой каталог курсов других платформ и университетов) и Национальная платформа

- открытого образования OpenEdu.ru). Выбор обусловлен принципиальной сравнимостью моделей онлайн-обучения, а также охватывает иностранный опыт онлайн-образования, транспонированный на российский рынок, опыт российских частных компаний и государственных проектов в сфере онлайн-образования;

-

2) вторичный анализ данных анкетирования «Барометр онлайн-об-разования» за 2019 г. (опрос основателей онлайн-школ и создателей онлайн-курсов, включая крупнейшие компании российского рынка онлайн-образования)12;

-

3) вторичный анализ рейтинга РБК 35 крупнейших (по размеру выручки за 2018 г.) российских частных компании, предоставляющих услуги в области онлайн-образования13;

-

4) вторичный анализ данных исследования рынка образования за 2018 г. от компании АТОЛ (анализ 427 тыс. чеков, сформированных российскими обучающими онлайн-платформами (4 онлайн-платформы крупнейших российских вузов; 27 независимых образовательных онлайн-платформ) с помощью сервиса аренды онлайн-касс АТОЛ)14;

-

5) вторичный анализ данных исследования российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий 2017 г.15 и «Исследование российского рынка онлайн-образования» 2020 г. (включая дошкольное, школьное, высшее и среднее профессиональное образование, языковое образование и дополнительное профессиональное образование), проведенного совместно Фондом «Общественное мнение», Высшей школой экономики, «Нетологией-групп» и Агентством инноваций г. Москвы в 2020 г.)16.

Результаты исследования. Для целей дальнейшего исследования необходимо определить содержание понятий «онлайн-образование» и «онлайн-обучение». Ж. Фрайссин, на наш взгляд, справедливо полагает, что онлайн-обучение - это общий термин, появившийся в начале 1990-х гг. для обозначения способа обучения, которое осуществляется в цифровых сетях с помощью компьютера, смартфона или планшета [15, с. 120]. Если обратиться к всемирному докладу ЮНЕСКО «К обществам знаний», опубликованному в 2005 г., то термины «обучение» и «образование» чаще всего используются как синонимичные: «Образование, или обучение, не ограничивается определенным и окончательным местом и временем, напротив, оно призвано продолжаться в течение всей жизни»17. Основная смысловая акцентуация делается на процесс получения знаний. Если обратиться к экономической литературе, то в ней преимущественно используется термин «онлайн-образование». При этом акцентируется экономическая составляющая процесса обучения: получение знаний за плату. Оплата может иметь как прямой характер (например, оплата репетитору за занятия по Skype), так и косвенный (оплата (часто символическая) за возможность получения сертификата, подтверждающего прохождение обучения на платформах MOOCs, при этом само обучение осуществляется на бесплатной основе). Поскольку наше исследование имеет междисциплинарный характер и ставит своей целью объяснение такого экономического явления, как быстрый рост емкости отечественного рынка онлайн-образования с позиций социологической науки, то в своей статье мы будем оперировать терминами «онлайн-образование» и «онлайн-обучение» как синонимичными.

Онлайн-образование может быть реализовано как в сегменте рынка B2C, так и B2B (в 2018 г. 17 % из наиболее крупных отечественных компаний, занимающихся онлайн-обучением, оказывали услуги непосредственно по корпоративному обучению, а также предоставляли возможность размещения компаниями образовательных программ для внутреннего пользования). В данной статье мы будем анализировать исключительно сегмент B2C онлайн-образования, оставляя за рамками многообразие курсов для детей дошкольного возраста и школьников.

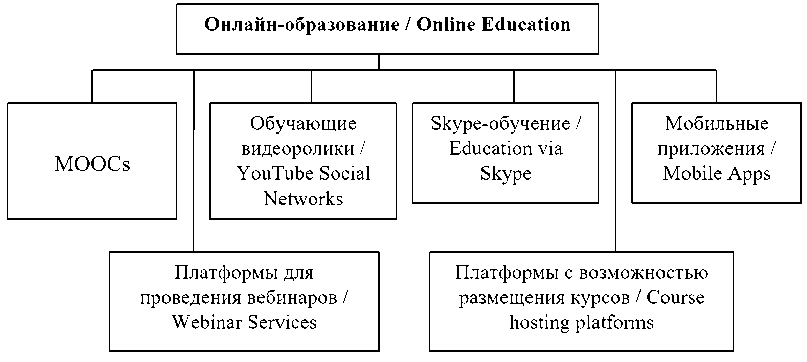

Рассмотрим подробнее существующие направления онлайн-образо-вания сегмент B2C с позиции возможностей их технического осуществления (рис. 1). Как видно из рисунка, направления разделяются на основании инструментов (онлайн-платформ), на базе которых организован процесс обучения. Используемые платформы определяют специфику направления образования, очерчивая круг используемых методов (пассивных, активных и интерактивных). Например, обучение посредством образовательной технологии MOOCs, осуществляемое на специальных онлайн-платформах (Coursera, Udacity, Udemy, edX, Openlearning и др.), может сочетать в себе формат лекции, тестирования, проектной деятельности, онлайн-консультаций с преподавателем и возможность общения

Р и с. 1. Направления онлайн-образования в сегменте B2C (в зависимости от применяемых технологий)

F i g. 1. Areas of online education in the B2C segment (depending on technology used)

с сокурсниками через форумы). Обучение, проводимое посредством вебинаров, осуществляется чаще всего в формате онлайн-лекций, возможность задать вопрос лектору является опционной. Skype-обучение, как правило, является наиболее индивидуализированным и осуществляется в форме непосредственного взаимодействия по вектору «преподаватель – ученик». На отечественном рынке онлайн-образования представлен ряд платформ, позволяющих разместить собственный образовательный контент, подключить систему оплаты и проводить онлайн-обучения (Getcourse, Chatium, Learme и др.). Для создания обучающего курса на этих платформах не обязательно обладать значительными ресурсами (специальными знаниями, материальными ресурсами, техническими специалистами и т. п.). Интерфейс позволяет практически любому запустить свою онлайн-школу при наличии образовательного контента.

Кроме того, остается возможность использования комбинированных направлений (например, мобильного приложения и различных площадок для проведения вебинаров; обучения по Skype и обучающих роликов и т. п.). Выбор того или иного инструментария обоснован не столько задачами обучения, сколько его доступностью для организаторов (технической, финансовой), навыками владения и широтой охвата целевой аудитории пользователей.

Тематика обучения также не зависит от выбранного направления. Так, курсы, например, по графическому дизайну можно найти как на MOOCs-платформах, так и в форме обучающих роликов в социальных

-Zfz сетях и на YouTube или в форме мобильных приложений, вебинаров. А можно найти репетитора и заниматься индивидуально или в малой группе по Skype. В предлагаемом многообразии пользователь (и конечный потребитель, если выражаться экономически) может выбрать тот формат обучения, который будет отвечать всем его потребностям и окажется наиболее комфортен.

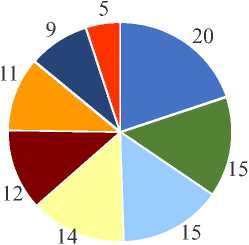

Определенные представления о тематическом ландшафте курсов дают результаты первого в своем роде анкетирования российских владельцев и создателей онлайн-школ и курсов «Барометр онлайн-образования» за 2019 г. (рис. 2). Однако данное исследователями сегментирование проводится одновременно по тематической (бизнес-образование, хобби, soft-skills) и организационно-институциональной направленности (повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование). Это вызывает опасения, что самоопределение сегмента, произведенное респондентами, не отражает реальную картину рынка онлайн-образования.

-

■ Обучение нишевым профессиональным навыкам / Hard skills

-

■ Гибкие навыки / Soft skills

-

■ Хобби и увлечения / Hobbies

Другое / Other

-

■ Повышение квалификации и профессиональная подготовка / Professional development and training

-

■ Бизнес-образование / Business education

= Дополнительное профессиональное образование / Further vocational education

-

■ Школьная программа / School program

Р и с. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «В каком сегменте онлайн-образования находится ваш проект?», %18

F i g. 2. Answers to the question “In which segment of online education is your project?”, %

Схожее тематическое разделение характерно и для исследования, проведенного компанией АТОЛ на основе анализа чеков онлайн-касс, подключенных к образовательным площадкам. Долю бизнес-курсов

- (включая менеджмент и финансы) они оценивали на уровне 38 % за 2018 г. В ходе этого же исследования авторы систематизировали рынок онлайн-образования по компетенциям, разделив его на две группы: профессиональные онлайн-курсы (для повышения профессиональной квалификации) и любительские (связанные с хобби). Исследователями был подмечен интересный момент: онлайн-обучение не всегда может быть связано с повышением профессионального уровня и развитием профессиональных компетенций, оно может выступать и как хобби для обучающихся (обучение для себя). Еще одна попытка систематизировать разнообразие курсов онлайн-обучения, правда не по тематике, а по уровню образования (дошкольное, общее среднее, дополнительное школьное, высшее, среднее профессиональное, дополнительное профессиональное, языковое), была предпринята в 2017 и 2019 гг. в рамках исследования российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий. Тем не менее попытки панорамного обзора именно тематического ландшафта такой молодой сферы, как онлайн-образование, оказались противоречивыми и спорными в некоторых аспектах.

Мы описали и систематизировали тематическое разнообразие предлагаемых для обучения онлайн-курсов посредством статистического анализа. Прежде чем перейти к результатам, отметим, что определенную часть крайне пестрого тематического ландшафта составляет множество относительно простых и «одиночных» онлайн-курсов, которые предлагают подборку учебных материалов, выкладываемых в интернете, среди которых часто встречаются видеозаписи, практические задачи и домашние задания. Тематика таких курсов самая обширная: от кулинарии, дизайна, фитнеса, психологии до освоения языков программирования. Чаще всего целевая аудитория привлекается через социальные сети, а само обучение может проходить как в тех же социальных сетях (доступ к платным аккаунтам (например, в Instsgram или Telegram) с образовательным контентом), так и на специализированных образовательных платформах (DreamStudy, Getcourse, Chatium, Learme и др.). Это направление обучения не предполагает выдачу каких-либо подтверждающих документов (дипломов, сертификатов и т. п.) как государственного, так и любого другого образца. Аудитория нацелена на освоение конкретных практических навыков, подтверждать которые документально не потребуется.

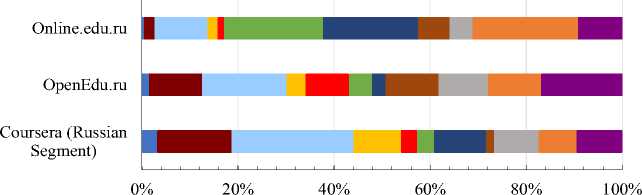

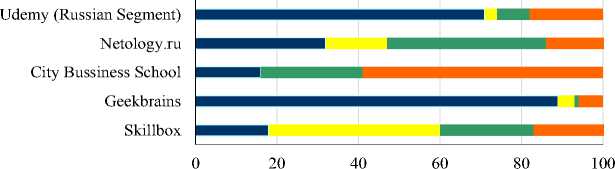

С целью восполнения пробела в изучении тематического разнообразия образовательных курсов, проводимых онлайн, мы проанализировали курсы, представленные на крупных платформах (относящихся к MOOCs): Coursera, Udemy, «Нетология-групп», SkillBox, Geekbrain, City Bussiness School, Online.edu.ru и OpenEdu.ru. (рис. 3).

-

■ Личное развитие / Personal Development

-

■ Компьютерные науки / Computer Science

-

■ Бизнес / Bussines

-

■ Науки о данных / Data Science

-

■ Информационные технологии / Information Technologies

-

■ Изучение яыков / Languages

-

■ Здоровье / Health

-

■ Математика и логика / Mathematics and Logics

-

■ Социальные науки / Social Science

-

■ Гуманитарные науки и искусство / Humanities and Arts

-

■ Естественные и технические науки / Natural and Technical Sciences

-

■ Программирование и аналитика / Programming and Analytics Маркетинг / Marketing

-

■ Дизайн (в том числе UX) / Design (including UX)

-

■ Бизнес и управление / Business and Management

Р и с. 3. Тематическое разнообразие онлайн-образования на 2020 г.

(в % от общего числа курсов на платформе)

F i g. 3. Thematic diversity of online education for 2020 (in % of the total number of courses on the platform)

Такие курсы обычно (но не всегда) относятся к конкретному вузу, строятся на системах управления обучением и могут ориентироваться на студентов конкретного вуза, на студентов заочного обучения и/или на аудиторию, заинтересованную в углублении знаний по конкретному предмету или в освоении конкретных прикладных навыков19.

На рисунке 3 видно, что крупнейшие платформы, такие как Coursera и ее отечественные аналоги OpenEdu.ru и Online.edu.ru, предлагают наиболее тематически разнообразные курсы. Причем онлайн-курсы на российских платформах OpenEdu.ru и Online.edu.ru структурированы в том числе и по направлениям подготовки, осуществляемым в российских вузах. Coursera ориентирована на большую аудиторию, предлагая своим пользователям широкий тематический спектр курсов. Треть всех курсов освещает различные вопросы IT-технологий, программирования и анализа данных (порядка 29 % от общего числа курсов; нужно отметить, что сложность представляет точное разграничение курсов, находящихся на стыке нескольких направлений). По некоторым направлениям курсы систематизированы в рамках учебной программы, позволяющей получить диплом бакалавра, магистра или MBA (в иностранных университетах). На втором месте по количеству (25 % – Coursera, 18 % – OpenEdu.ru) – обучение по направлению «бизнес» (менеджмент, финансы, маркетинг, предпринимательство, разработка бизнес-стратегий). На третьем месте на Coursera (11 %) – онлайн-курсы, посвященные различным аспектам здоровья (в том числе менеджмент в здравоохранении, ветеринария, психология, уход за пациентами, медицина); на OpenEdu (17 %) – курсы по естественным и техническим наукам. На Online.edu.ru второе место занимают гуманитарные науки (22 %), а третье – изучение языков (21 %).

Отечественные частные компании, входящие в список наиболее крупных по размеру выручки в области онлайн-обучения («Нетология-групп», City Bussiness School, Skillbox), также отдают предпочтение обучению различным аспектам программирования (в среднем 38 % от общего числа размещенных курсов). Это не удивительно по двум причинам. Во-первых, они, пусть и отчасти, повторяют тематическое направление международных платформ (Udemy, Coursera). Во-вторых, тематическая направленность соответствует рыночным тенденциям востребованности определенных профессиональных навыков (чаще в области компьютерных технологий, анализа данных, программирования, бизнеса и финансов). Косвенно об этом может свидетельствовать активно развиваемый в СМИ дискурс развития цифровых технологий и роботизации20.

На наш взгляд, тематическое разнообразие обусловлено потребностями общества знания. В эпоху общества знания срок хранения существующих знаний и навыков постоянно сокращается, в то время как усложнение проблем, стоящих перед обществом, требует все новых способов решения, которые, в свою очередь, требуют все более современных знаний и навыков. Этот процесс и лежит в основе постоянного производства знаний, особенно в области компьютерных наук и информационных технологий. Так, на 2019 г. общее количество различных языков программирования оценивалось в 8 00021. Новые языки постоянно появляются, а существующие – совершенствуются вслед за технологическим прогрессом.

Стремительная смена необходимых знаний и навыков постепенно приводит к формализации существующей системы образования. Наличие диплома о высшем образовании (как минимум в области программирования) ‒ во многом формальность. Об этом неоднократно заявлялось представителями различных отраслей в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в 2017 и 2018 гг. На этот процесс обращают внимание и исследователи: например, А. Очкина очень обстоятельно и аргументированно обосновывает тезис о превращении образования в фиктивный капитал22. М. Л. Левицкий полагает, что со временем университетский диплом может быть замещен системой микростепеней, подтверждающих конкретные навыки [16, с. 5]. Мировая практика свидетельствует о том, что наличие диплома об университетском образовании при трудоустройстве на некоторые позиции может и не являться обязательным требованием. Так, согласно отчету крупнейшего международного рекрутингового сервиса Glassdoor, с 2020 г. 15 крупнейших компаний, причем не только IT-сектора (Google, Publix, Apple, IBM и Bank of America и др.), больше не требуют диплом об окончании колледжа, нанимая инженеров, аудиторов, риск-менеджеров, специалистов по блокчейну, маркетологов и др.23. По этим направлениям наличие узкоспециализированных практических навыков стано-

- вится более важным, чем само наличие документов, подтверждающих получение высшего образования. Безусловно, само это явление требует дополнительного изучения и поднимает множество исследовательских вопросов о роли классического высшего образования в современной экономике, его соответствии требованиям рынка труда и дальнейшим перспективам развития.

На отечественном рынке онлайн-образования компании, выдающие по окончании онлайн-курсов дипломы государственного образца (обычно о повышении квалификации или о профессиональной переподготовке), являются довольно редкими. Чаще выдаются свидетельства об окончании негосударственного образца. Однако даже на рынке дополнительного профессионального образования, осуществляемого как онлайн, так и оффлайн, программы российских вузов составляли в 2016 г. только 38 %, второе место (29 %) занимали коммерческие курсы. Однако эксперты прогнозируют более стремительный (в сравнении с дополнительным профессиональным образованием) рост онлайн-курсов в сегменте высшего образования к 2021 г. Емкость рынка в этом сегменте может составить порядка 14,7 млрд руб., что на 3,4 млрд руб. больше, чем в сфере дополнительного профессионального образования24. Мы склонны согласиться с этим прогнозом, определенную роль в этом сыграет и массовый вынужденный переход на онлайн-образование в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Этот переход наглядно показал принципиальную возможность реализации высшего образования онлайн. Однако, несомненно, в этом вопросе по-прежнему остается много дискуссионных моментов и технических/технологических сложностей.

Нельзя утверждать, что наличие большого количества разнообразных онлайн-образовательных проектов вызвано исключительно недостатками системы высшего образования. Скорее, это отражение общей тенденции развития общества в направлении общества знания с развитой экономикой знания, которая быстро реагирует на все рыночные изменения и удовлетворяет спрос на новые знания и навыки. И вузы, в силу бюрократических особенностей, объективно, более медленно реагируют на все изменения конъюнктуры. В этом отношении, интересен пример успешной «встройки» в рыночные отношения проекта «Универсариум», созданного при поддержке Агентства стратегических инициатив в 2013 г. Проект представляет собой сетевую межуниверситетскую площадку, обеспечивающую предпрофильную подготовку и целевое профильное обучение слушателей. «Универсариум» ориентирован, в первую очередь, на школьников, желающих попробовать то или иное направление подготовки до поступления в вуз. На онлайн-площадке также действует Дистанционный подготовительный факультет по IT-специальностям, созданный совместно с ведущими техническими вузами России (Национальным исследовательским университетом «МИЭТ», Балтийским федеральным университетом им. Иммануила Канта и др.). Проект является коммерчески успешным, что может свидетельствовать о его востребованности. На 2018 г. (на пятый год своего существования), по данным рейтинга РБК, выручка «Универсариума» составила 120 млн руб. Такой пример интеграции вузов в рынок онлайн-образования является, в некотором смысле, типичным. Сами вузы, в настоящее время, не часто предлагают широкий спектр онлайн-курсов широкой аудитории. В основном вузовские курсы реализуются в виде программ дополнительного образования либо курсов, ориентированных на студентов (Coursera, OpenEdu). На вузовское образование приходится только малая часть рынка онлайн-образования (например, только 2 % в г. Москве)25.

Если говорить об онлайн-образовании в категориях экономики знаний, то главный вопрос, который возникает, – это оценка его общей экономической привлекательности и емкости рынка. Исследование компании АТОЛ – одного из крупнейших в стране производителей онлайн-касс, смарт-терминалов и устройств pos-периферии – показывает, что более трети затрат на онлайн-образование в 2018 г. пришлось на бизнес-курсы. В ходе исследования, проведенного в 2018 г., ими были проанализированы данные более 427 тыс. чеков на сумму свыше 1,4 млрд руб., сформированных российскими онлайн-платформами для обучения с помощью сервиса аренды онлайн-касс «АТОЛ Онлайн»26. Безусловно, это оценка только того сегмента рынка, который использует онлайн-кассы АТОЛ. Провести какой-либо анализ общей емкости рынка онлайн-образования затруднительно в силу отсутствия достоверных данных. Статистические показатели Росстата покрывают весь сектор образования, без выделения в нем отдельной категории «онлайн-образование». Однако именно эта сфера сейчас находится на своеобразном подъеме, в то время как оффлайн образовательные организации (в том числе и государственные вузы) сталкиваются с проблемами привлечения студентов на фоне роста стоимости образовательных услуг.

Сам рынок онлайн-образования активно начал развиваться с 2008 г. Крупные образовательные проекты в его российском сегменте стали появляться в 2013–2014 гг. В частности Coursera, как крупнейший в мире

^Об РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 28, № 3, 2020 У^У -провайдер образовательных онлайн-курсов, вышла на российский рынок в 2013 г. На 2019 г. партнерами Coursera в России являлись 8 государственных университетов (МФТИ, ВШЭ, МИФИ, МГИМО, Томский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирский государственный университет, СПбГУ, Санкт-Петербургский политехнический университет) и корпоративный университет Сбербанка и Yandex, предлагающие как платные, так и бесплатные курсы.

forecast) forecast)

Р и с. 4. Динамика емкости рынка онлайн-образования по данным открытых источников, млрд руб.

F i g. 4. Dynamics of online education market capacity according to open source data, billion rubles

Как видно на рисунке 4, емкость рынка образования значительно выросла за первые 3 года – с 0,4 млрд руб. в 2014 г. до 20,7 млрд руб. в 2016 г., что может быть связано со становлением рынка и отсутствием высокой конкуренции. Рост емкости рынка за последующие годы (2016–2019) уже более плавный. Однако эксперты прогнозируют практически удвоение емкости рынка (до 53,3 млрд руб.) к 2021 г.27.

Обсуждение и заключение. С позиции общества знания и экономики знаний, онлайн-курсы являются продуктом, который покупают конечные потребители.

Коммерческие компании, представленные на российском рынке, отлично используют рыночный подход к знаниям, предлагая тематически наиболее востребованные направления обучающих курсов: программирование и аналитика (IT-технологии), маркетинг и бизнес. Причем, по меткому выражению И. Е. Москалева, «цепочка от производства до потребления [знаний], охватывающая все аспекты общественных институтов, создает эффект тотальности и автопоэтической замкнутости, в которой производитель оказывается потребителем»28. Иными словами, современные темпы возникновения новых технологий и требуют новых и новых знаний; производство знания в рамках экономики знаний имеет практически не ограниченные перспективы.

Сама практика потребления новых знаний расширяется еще и в силу необходимости постоянного обучения и переобучения сотрудников. Это подтверждают данные рейтинга 35 наиболее крупных, по размеру выручки, российских компаний. Так, «Мираполис», Skill Cup, iSpring, Eduson оказывают услуги по предоставлению программного обеспечения и платформ для корпоративного обучения сотрудников. Как показывают аналитические отчеты, проведенные участниками рынка, процесс целенаправленно поддерживается инвесторами, считающими онлайн-обучение перспективным. Фактически в современном обществе знания производят знания, а практика их потребления культивируется на всех жизненных этапах: от дошкольного образования до обучения в рамках работы. Современное российское общество все больше начинает соответствовать обучающемуся обществу, состоящему из обучающихся организаций, о котором писали во второй половине XX в. П. Сенге и Т. Хусена. И если в прошлом веке знания являлись ресурсом, то технологии XXI в. позволили этот ресурс успешно и относительно просто монетизировать через систему онлайн-обучения.

Интересно, что в новых отечественных реалиях источником знания очень часто выступает не академическая среда. Более того, академическая среда и университеты постепенно теряют позиции и основных проводников знания, уступая место онлайн-образовательным платформам. Мы полностью разделяем мнение В. И. Дудиной о том, что «места и практики производства знания становятся все более гетерогенными» [13]. Действительно, техническое разнообразие и тематическая направленность (бизнес и IT) онлайн-курсов свидетельствуют об укреплении

- связей между наукой и индустрией: промышленностью, производством и даже добычей полезных ископаемых. В этом отношении иллюстративен пример из области нефтедобычи, приводимый Ф. Филипсом с соавторами и иллюстрирующий влияние развития IT-технологий на добычу природных ископаемых: «В нефтяной промышленности трехмерные изображения с высоким разрешением увеличили отдачу от точного бурения. Это побудило компании инвестировать в высокотехнологичные скважинные датчики. Новые технологии и лучшая добыча нефти развивались одновременно, заряжая энергией и усиливая друг друга. Знания, так же как и нефть, теперь являются важнейшим ресурсом в нефтяном бизнесе. Хотя запас нефти “фиксирован”, запас знаний безграничен» [7]. Знания начинают производить компании, занятые непосредственно прикладными разработками и технологиями (например, Yandex, Mail.ru, Сбербанк создают свои корпоративные университеты). Проводниками начинают выступать частные компании, предлагающие мобильное онлайн-обучение по востребованным направлениям. Аналогичные процессы протекают не только в России. Так, в Индии, особенно после запуска государственной программы Digital India, стремительно растет спрос на онлайн-курсы, особенно проводимые посредством мобильных приложений [17; 18].

Частные компании обладают достаточной гибкостью, позволяющей реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры, они способны адаптироваться и предлагать пользователям удобный формат наиболее востребованных знаний за умеренную стоимость. Именно онлайн-формат позволяет снижать издержки при возможности обучения большего количества потребителей, чем традиционное оффлайн-обучение. Запрос со стороны различных индустрий на практическое знание (и наличие практических навыков) делает невостребованным главное преимущество традиционного вузовского образования – диплом государственного образца. Современное вузовское образование пока все еще оторвано от потребностей рынка труда; именно этот пробел и восполняют частные компании. Распространена практика, когда практически сразу после окончания вуза выпускники идут учиться на программы digital-маркетинга, программирования, data science29. Представители работодателя, по крайней мере часть передовых IT-компаний, все больше озабочены наличием у работника современных практических навыков и знаний, а не диплома. Это, с точки зрения общества знания, является оправданным и ожидаемым. Знание важно не само по себе, а проверяется практическими навыками без привязки к документальному подтверждению. Эту мысль поддерживает А. Ларьяновский, управляющий партнер одной из крупнейших отечественных онлайн-школ: «Чем быстрее расходятся образование и современность, тем быстрее этот бизнес [EdTeh] будет развиваться. Жизнь ускоряется, прогресс ускоряется, а скорость обновления данных в школьных и вузовских учебниках – низкая»30. Вузы, в этом отношении, начинают терять свои позиции. Эта тенденция будет набирать силу, особенно в условиях, когда некоторые академические круги проводят границу в образовании, разделяя его на формальное (вузовское) и «неформальное». Возможности «неформального» обучения будут находиться за полем зрения представителей академической среды и вузовского высшего менеджмента.

Стремительный, практически в 90 раз, рост емкости рынка онлайн-образования в последние пять лет может свидетельствовать о подъеме данного направления и сформировавшейся де-факто экономики, основанной на знаниях в терминологии П. Дракера. Кроме того, вынужденный эксперимент, вызванный пандемией, в котором оказались все отечественные образовательные учреждения с марта 2020 г., может послужить катализатором еще большего роста сектора онлайн-образования, так как даже классические оффлайн учебные заведения могут расширить свое представительство во всемирной сети и начать соперничать с существующими участниками рынка. Вынужденный эксперимент показал учебным заведениям принципиальную возможность осуществления образовательных услуг в онлайн-формате. Однако в настоящее время представленные на российском рынке онлайн-образования отечественные и зарубежные компании успешно функционируют, наращивая финансовые объемы оказываемых услуг, в то время как классические университеты испытывают сложности с привлечением студентов для оффлайн-обучения.

Принципиальный вопрос о наличии в России рынка онлайн-образо-вательных услуг можно считать решенным. Рынок онлайн-образования сложился из крупнейших иностранных компаний (Coursera, Udemy) и частных российских компаний («Нетология-групп», SkillBox, Geekbrain, City Bussiness School). Более того, сами участники рынка осознают «свою идентичность» именно с сектором онлайн-образования, о чем могут свидетельствовать масштабные исследования, регулярно проводимые различными исследовательскими объединениями и платформами (в том числе и на основании big data). Интересно, что крупнейшие и сильнейшие классические университеты (МФТИ, ВШЭ, МИФИ,

У^У -

МГИМО, Томский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирский государственный университет, СПбГУ, Санкт-Петербургский политехнический университет) представлены на рынке онлайн-образования собственными курсами на платформе Coursera. Однако существует точка зрения, что онлайн-образование будет развиваться не за счет государственных университетов в силу их инертности и приверженности «традиционным» форматам обучения. На наш взгляд, предложения онлайн-обучения (особенно по программе дополнительного профессионального образования) со стороны государственных университетов выгодны последим с точки зрения получения дополнительного дохода за счет расширения платежеспособной целевой аудитории. По программам бакалавриата и магистратуры расширение числа предметов, предлагаемых к онлайн-обучению и засчитываемых в рамках обучения (по примеру ВШЭ, МГУ, СПбГУ, МФТИ) может привести, по У. Г. Боуэну, к снижению издержек вузов. Однако этот вопрос нуждается в дополнительном изучении.

Попытки расширения отечественного сегмента онлайн-образования были предприняты и со стороны государства. Первый проект – платформа «Открытое образование» (opened.ru) действует с 2015 г. На платформе представлены курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Первоначально проект был создан Ассоциацией «Национальная платформа открытого образования». На апрель 2020 г. на платформе открытого образования были представлены 562 курса ведущих вузов России. В 2017 г. Министерством образования и науки была запущена уже вторая платформа «Современная цифровая образовательная среда в России» (neorusedu.ru) целью которой, помимо прочего, является экспертиза качества онлайн-курсов и повышение квалификации в области разработки, использования и экспертизы онлайн-курсов31.

Таким образом, динамика емкости рынка онлайн-образования свидетельствует о росте данного направления. Тематическое разнообразие на настоящий момент сосредоточенно на наиболее популярных направлениях, по большей части связанных с информационной грамотностью (IT-технологии, программирование и анализ данных), что вполне соответствует направленности развития современного общества знания по увеличению связей между техническим обучением и образованием. Однако если в дальнейшем тенденции роста сохранятся, то тематический ландшафт курсов будет развиваться по двум ведущим направлениям: во-первых, по пути расширения тематики и охвата все новых областей знаний; во-вторых, по пути «углубления» курсов по существующим направлениям (обучение будет все более ориентировано на профессионалов, а не на новичков или студентов); более специализированные курсы будут организованы в программы, заканчивающиеся выдачей дипломов и сертификатов. Именно второе направление может стать хорошей основой для оформления и реализации идеи микростепеней.

В дальнейшем изучении нуждаются вопросы как организационного характера (как именно должна быть организована система микростепеней и какому уровню образования соответствовать, по каким направлениям возможно присуждать микростепени онлайн и т. п.), так и более глобальные вопросы (как избежать вытеснения из процесса онлайн-обучения наиболее уязвимых социальных групп (пожилые люди, лица с низкими доходами); как отслеживать качество онлайн-образования; в какой степени должны быть включенными в рыночные отношения вузы и др.) По нашему мнению, в условиях сокращения государственного финансирования, онлайн-образование может стать дополнительным источником средств для государственных учебных заведений. Однако конкуренция за пользователя будет очень жесткой: на отечественном рынке уже успешно функционируют частные российские и иностранные компании, предлагающие востребованные и практико-ориентированные курсы.

Материалы статьи будут полезны руководителям вузов и частных образовательных компаний, планирующих расширить направление онлайн-курсов; руководителям учебных заведений, которые только планируют выход на российский рынок онлайн-образования и занимаются поисками перспективной тематики курсов; научным и научно-педагогическим работникам; исследователям и бизнес-аналитикам данной предметной области.

Список литературы Развитие современного российского рынка онлайн-образования с позиций общества знания

- Krings, B. The Sociological Perspective on the Knowledge-Based Society: Assumptions, Facts and Visions / B. Krings. - 2006. - MPRA Paper 7110. - URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/7110/1/MPRA_paper_7110.pdf (дата обращения: 30.01.2020).

- Villalba, E. G. The Concept of Knowledge for a Knowledge-Based Society: From Knowledge to Learning / E. G. Villalba. - EUR - Scientific and Technical Research Reports. - 2007. - URL: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/ handle/JRC36959 (дата обращения: 05.05.2020).

- Penprase В. Online Education in STEM / B. Penprase. - DOI 10.1007/978-3-030-41633-1_5 // STEM Education for the 21st Century. - Springer, Cham, 2020. -Pp. 69-92. - URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-41633-1_5 (дата обращения: 05.05.2020).

- Frk, V. Knowledge Society as an Inspiration for the Theory and Practice of Adult Education / V. Frk // Studia z teorii wychowania. - 2016. - Vol. VII, no. 1(14). -Pp. 113-128. - URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=417536 (дата обращения: 05.05.2020).

- Digital Competence in the Knowledge Society / E. E. Gallardo-Echenique, J. M. de Oliveira, L. M. Molías, F. Esteve // MERLOT Journal of Online Learning and Teaching (JOLT). - 2015. - Vol. 11, no. 1. - Pp. 1-16. - URL: https://jolt. merlot.org/vol11no1/Gallardo-Echenique_0315.pdf (дата обращения: 05.05.2020).

- Svensson, M. Teacher Students' Perceptions of their Digital Competence / M. Svensson, R. Baelo. - DOI 10.1016/j.sbspro.2015.02.302 // Procedia - Social and Behavioral Sciences. - 2015. - Vol. 180. - Pp. 1527-1534. - URL: https://www.sci-encedirect.com/science/article/pii/S1877042815016481 (дата обращения: 05.05.2020).

- Philips, F. The Knowledge Society's Origins and Current Trajectory / F. Philips, C. Yu, T. Hameed. - DOI 10.1016/j.ijis.2017.08.001 // International Journal of Innovation Studies. - 2017. - Vol. 1, issue 3. - Pp. 175-191. - URL: https://www. sciencedirect.com/science/article/pii/S2096248717300073?via%3Dihub (дата обращения: 05.05.2020).

- Ettore, B. Understanding Knowledge Transfer on the Net: Useful Lessons from the Knowledge Economy / B. Ettore. - DOI 10.4018/978-1-59904-816-1.ch006 // Building the Knowledge Society on the Internet: Sharing and Exchanging Knowledge in Networked Environments. - Hershey : IGI Global, 2008. - Pp. 110-128. - URL: https://www.igi-global.com/gateway/chapter/6004 (дата обращения: 05.05.2020).

- Scarso, E. Enterprise Social Networks for Knowledge Sharing: Lessons from a Medium-Sized Company / E. Scarso, B. Ettore. - DOI 10.34190/EJKM.18.01.002 // Electronic Journal of Knowledge Management. - 2020. - Vol. 18, issue 1. -Pp. 15-28. - URL: https://issuu.com/academic-conferences.org/docs/ejkm-volume18-is-sue1-article881 (дата обращения: 05.05.2020).

- Kircher, K. Managing the Digital Knowledge Work with the Social Media Business Value Compass / K. Kircher, L. Razmerita. - DOI 10.24251/HICSS.2019.773 // Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences. - 2019. -Pp. 6438-6447. - URL: https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/60078 (дата обращения: 05.05.2020).

- Haker, J. Enterprise Social Networks: Platforms for Enabling and Understanding Knowledge Work? / J. Haker. - DOI 10.1007/978-3-319-45133-6_2 // Social Knowledge Management in Action. - Springer, Cham, 2017. - Pp. 17-37. - URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-45133-6_2 (дата обращения: 05.05.2020).

- Климова, А. Б. От информационного общества к обществу знания / А. Б. Климова // Дискуссия. - 2016. - № 7 (70). - С. 73-76. - URL: https://www. journal-discussion.ru/vypuski-zhurnala/vypusk-nomer-70-avgust-2016/statya-1880 (дата обращения: 05.05.2020).

- Дудина, В. И. Социологическое знание в контексте развития информационных технологий / В. И. Дудина // Социологические исследования. - 2015. - № 6. -С. 13-22. - URL: http://socis.isras.ru/article/5238 (дата обращения: 05.05.2020).

- Сидоров, Л. Г. Образованный человек как субъект управления в формирующемся обществе знаний / Л. Г. Сидоров. - DOI 10.30853/manuscript.2019.6.31 // Манускрипт. - 2019. - № 6. - С. 152-157. - URL: https://www.gramota.net/ materials/9/2019/6/31.html (дата обращения: 05.05.2020).

- Фрайссин, Ж. Обучение в цифровых сетях: кооперативное обучение, колла-боративное обучение и педагогические инновации / Ж. Фрайссин. - DOI 10.15393/ j5.art.2016.3346 // Непрерывное образование: XXI век. - 2016. - № 4 (16). -С. 119-135. - URL: https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3346 (дата обращения: 17.05.2020).

- Левицкий, М. Л. Качество образования в эпоху глобальных информационных трансформаций / М. Л. Левицкий // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. - 2019. - № 10 (143). - С. 4-9. - URL: http://izvestia. vspu.ru/files/publics/Izvestia_VGPU_10_143.pdf (дата обращения: 01.07.2020).

- Patel, A. Comparison Study of Online Educational Platform / A. Patel, Y. Parekh. - DOI 10.37867/TE120107 // Towards Excellence: An Indexed, Refer-eed & Peer Reviewed Journal of Higher Education. - 2020. - Vol. 12, issue 1. -Pp. 63-70. - URL: https://hrdc.gujaratuniversity.ac.in/Uploads/EJournalDetail/29/41/7. pdf (дата обращения: 01.07.2020).

- Akhter, A. М. Constrains of Online Education in India / A. M. Akhter, M. Kamraju // International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology. - 2020. - Vol. 5, issue 1. - Pp. 399-402. - URL: https://www.researchgate. net/publication/342916482_CONSTRAINS_OF_ONLINE_EDUCATION_IN_INDIA (accessed 05.07.2020).