Развитие тазобедренного сустава после оперативного лечения врожденного вывиха бедра у детей дошкольного возраста

Автор: Шевцов В.И., Макушин В.Д., Тепленький М.П.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы результаты рентгенологического обследования 21 пациента (26 суставов) в возрасте от 2 до 6 лет с врожденным вывихом бедра, у которых произведено закрытое вправление вывиха с помощью аппарата Илизарова с последующей реконструкцией тазового и бедренного компонентов. Во всех наблюдениях имела место мягкотканная блокада, которая сохранялась при выполнении реконструктивных операций, во время реабилитационного периода и постепенно регрессировала через 1,5-2 года после снятия аппарата. Применение технологии транспозиции впадины, разработанной в Центре, обеспечивало достаточную стабильность сустава в условиях сохраняющейся интерпозиции мягких тканей и создавало условия для последующего развития сустава. Формирование вертлужной впадины у детей дошкольного возраста после закрытого вправления вывиха происходило в основном в виде увеличения наклона крыши и изменения формы впадины. Во всех наблюдениях сохранялись признаки дисплазии впадины в виде утолщения ее дна.

Врожденный вывих бедра, вертлужная впадина, интерпозиция мягких тканей, чрескостный остеосинтез, аппарат илизарова, детский возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/142121154

IDR: 142121154

Текст научной статьи Развитие тазобедренного сустава после оперативного лечения врожденного вывиха бедра у детей дошкольного возраста

При использовании закрытых способов вправления вывиха бедра в подавляющем большинстве случаев непосредственно после репозиции между головкой и впадиной располагаются мягкотканые образования, к которым относятся гипертрофированная собственная связка головки, поперечная связка впадины, фиброзножировая подушка, инвертированный лимб, фрагменты суставной капсулы [15]. Вопрос преодоления интерпозиции мягких тканей при вправлении вывиха бедра до настоящего времени не имеет однозначного решения [17]. Многие авторы считают, что мягкотканная блокада всегда приводит к децентрации сустава и усугублению дисплазии вертлужной впадины и указывают на необходимость выполнения артротомии и иссечения внутрисуставных мягкотканных образований для достижения адекватной репозиции вывиха [5, 6, 11, 16, 20]. Существует мнение, что при сохранении мягкотканой блокады реконструктивные операции на тазовой и бедренной кости не обеспечивают необходимой стабильности сочленения и не могут предупредить латеропозиции головки и прогрессирования дисплазии вертлужной впадины [8, 12, 13, 18]. Ряд ортопедов придерживаются противоположной точки зрения, согласно которой в по-стрепозиционном периоде происходит постепенное сминание и перераспределение интерпо-нированных мягких тканей, сопровождающееся погружением головки в суставную ямку [7, 15, 19]. Продолжительность периода постепенного вправления колеблется от нескольких недель до 3-4 месяцев [4, 10]. Некоторые авторы отмечали, что интерпозиция мягких тканей полностью исчезает через 1,5-2 года вправления вывиха [17, 18]. Если закрытое вправление производится у пациента старше двух лет, то после завершения репозиции выполняются стабилизирующие оперативные вмешательства на тазовой и бедренной кости [10].

В РНЦ «ВТО» при лечении детей старше двух лет с вывихом бедра используется технология, предусматривающая постепенную закрытую центрацию головки бедра во впадине и реконструкцию суставных компонентов с помощью аппарата Илизарова [1].

Целью данного исследования было изучение влияния интерпонированных мягких тканей на развитие вертлужной впадины и соотношение суставных компонентов у детей дошкольного возраста с врожденным вывихом бедра после применения указанной методики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе представлены результаты обследования 21 пациента (26 суставов) в возрасте от двух до шести лет (средний возраст 3,6±0,226) с врожденным вывихом бедра, которым проведено оперативное лечение по методике Центра.

Методика представляла собой комплекс последовательно выполняемых технологических приемов. Сначала производилось постепенное низведение головки бедра до передненижнего края впадины c помощью аппарата Илизарова. Затем путем одномоментного отведения, сгибания и внутренней ротации конечности головка бедра устанавливалась напротив впадины. Определялась оптимальная траектория вправления, по которой производилось постепенное погружение головки бедра во впадину. Степень погружения регламентировалась данными рентгенографии, а также субъективными ощущениями пациента. При появлении клинических признаков компрессии сустава (беспокойство ребенка, боли в паховой области и в коленном суставе) вправление прекращали независимо от степени восстановления суставных соотношений. В достигнутом положении последовательно выполнялись поперечная реориентирующая остеотомия подвздошной кости и деторсионная остеотомия бедра. Транспозиция впадины осуществлялась вместе с головкой бедра. При выполнении корригирующих операций достигнутые при вправлении суставные соотношения не менялись. После снятия аппарата в течение 1012 месяцев проводилось восстановительное лечение. В течение первых шести месяцев производилась пассивная разработка движений в тазобедренном суставе. Основными задачами следующего этапа реабилитации, продолжительность которого составляла 4-6 месяцев, было восстановление амплитуды активных движений в сочленении и улучшение функции ягодичных и бедренных мышц. Пациенты начинали ходить с нагрузкой на ногу через год после снятия аппарата.

Критерии включения пациентов в анализируемую группу: выполнение вышеуказанных этапов лечения, срок наблюдения не менее трех лет, отсутствие рентгенологических признаков децен-трации через три месяца после снятия аппарата.

По рентгенограммам, выполненным в переднезадней проекции, определяли рентгенометрические показатели, характеризующие состояние вертлужной впадины и суставные соотношения.

Для оценки ацетабулярного компонента из- меряли следующие параметры:

-

1) ацетабулярный индекс (АИ);

-

2) индекс сферичности впадины (ИСВ) – угол, образованный касательными, проведенными от наружного края U-образного хряща к верхненаружному краю впадины и к наружному краю фигуры «слезы» (N=110-125º) [2];

-

3) индекс толщины дна впадины (ИТДВ) – отношение протяженности свода к толщине дна на уровне U-образного хряща (N≥2,5);

-

4) Коэффициент утолщения дна впадины (КУДВ) – угол, образованный касательными, проведенными из середины фигуры «слезы» к наружному и внутреннему краям U-образного хряща (N= 14-15,5º) [2].

Измерения производили на рентгенограммах, выполненных до лечения, после снятия аппарата, через 6, 12, 24, 36 месяцев после снятия аппарата.

Для качественной и количественной оценки состояния интерпонированных между головкой и впадиной мягких тканей, как правило, применяется артрография [4, 15]. Однако это исследование используется в основном на ранних сроках после вправления или при неблагоприятном развитии сустава, когда решается вопрос об оперативном вмешательстве [17, 18]. В остальных случаях определяются косвенные оценочные критерии, которые характеризуют степень смещения головки относительно дна впадины [9]. Мы использовали угловые рентгенометрические показатели, описанные Ю.И. Поздникиным [2].

Индекс латеропозиции (латерализации) головки (ИЛГ) – угол, образованный вертикальной линией и линией, касательной к нижнемедиальному краю шейки. Вершина угла - внутренний край U-образного хряща. В норме ИЛГ составляет 11-18º. По увеличению показателя, свидетельствующему о латеральном смещении головки, косвенно оценивали степень интерпозиции мягких тканей между головкой и дном впадины.

Индекс краниального смещения головки бедра (ИКСГ) – угол, образованный линией Hilge-nreiner и линией, проведенной от наружного края U-образного хряща касательно к верхнемедиальному полюсу головки. В норме показатель равен 0º. Увеличение его наблюдается при децентрации головки. Отрицательное значение ИКСГ, указывающее на расположение головки ниже линии Hilgenreiner, мы рассматривали как косвенный признак интерпозиции мягких тканей между головкой и крышей впадины.

Указанные индексы смещения головки определяли на рентгенограммах, выполненных перед началом и после окончания постепенного закрытого вправления вывиха, после демонтажа аппарата, а также через 6, 12, 24, 36 месяцев после снятия аппарата.

Дополнительно, для оценки суставных соотношений на всех рентгенограммах, выполненных после снятия аппарата, определяли центрально-краевой угол (Wiberg).

Пациенты разделены на две группы с учетом возраста. В первую группу включены 11 детей (15 суставов), которым к началу лечения не исполнилось четырех лет. Вторую группу составили 10 пациентов (11 суставов) 4-6 лет. По мнению многих авторов, возраст детей от 18 месяцев до четырех лет, так называемый «золотой период», - наиболее благоприятное время для выполнения реконструктивных операций при вывихе бедра, поскольку еще достаточно высока способность сустава к развитию, что увеличивает шансы на достижение благоприятного исхода [3, 10, 13, 14].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как показали результаты дооперационного рентгенографического обследования, при маргинальном вывихе бедра величина индекса краниального смещения составляла 30-35º; при подвздошном вывихе, как правило, превышала 45º. По величине дислокации головки анализируемые суставы распределились следующим образом: маргинальный вывих (ИКСГ - 32±0,632º) – пять суставов, надацетабулярный вывих (ИКСГ – 40,3±1,124º) – 13 суставов, подвздошный вывих (ИКСГ - 60±3,094º) – восемь суставов. Исходные рентгенометрические показатели пациентов двух возрастных групп представлены в таблице 1.

Согласно данным таблицы 1, во второй группе среднее значение индекса краниального смещения было выше на 10,2 %, что указывало на преобладание суставов с большей степенью дислокации у детей старшего возраста. Рентгенологические параметры, характеризующие форму и глубину впадины, у пациентов разных возрастных групп практически не отличались.

В таблице 2 представлена динамика показателей вертлужной впадины после операции и в течение реабилитационного периода.

Согласно результатам измерений, представленным в таблице 2, после снятия аппарата отмечено улучшение всех показателей. При этом наибольшие изменения зарегистрированы со стороны ацетабулярного индекса, который уменьшился на 69,5 % (P<0,001). Снижение этого показателя в процессе лечения в аппарате было обусловлено, в основном, величиной интраоперационного наклона впадины, который достоверно не отличался в разных возрастных группах и составил у детей моложе четырех лет 30,6±0,816º, у пациентов 4-6 лет - 29,5±1,790º. Последующие изменения АИ характеризовались его постепенным снижением, которое было более выражено через шесть месяцев (P<0,02) и через два года после снятия аппарата (P<0,05). Следует отметить, что величина ацетабулярного индекса, зарегистрированная после демонтажа аппарата, а также в процессе реабилитационного лечения и динамического наблюдения, у всех пациентов соответствовала возрастным границам нормы.

Таблица 1

Рентгенометрические показатели тазобедренного сустава у 21 пациента (26 суставов) с врожденным вывихом бедра до лечения

|

Рентгенометрические показатели |

|||||

|

ИКСГ |

АИ |

ИСВ |

ИТДВ |

КУДВ |

|

|

1 группа (n=15) |

42,2±1,273º |

43,6±0,918º |

151,9±1,225º |

1,1±0,057º |

32,2±0,973º |

|

2 группа (n=11) |

47±1,155º |

42,6±1,118º |

150,4±2,853º |

1,08±0,079º |

33,2±1,692º |

|

Р |

P<0,05 |

P>0,05 |

P>0,05 |

P>0,05 |

P>0,05 |

Таблица 2

Динамика рентгенометрических показателей вертлужной впадины у 21 пациента (26 суставов) с вывихом бедра

|

Рентгенометр показатели |

Срок наблюдения |

|||||

|

до лечения |

после снятия аппарата |

6 мес. |

1 год |

2 года |

3 года |

|

|

АИ |

42,9±0,676 |

13,1±0,427 P<0,001 |

11,5±0,404 P<0,02 |

10,7±0,551 P>0,05 |

8,8±0,645 P<0,05 |

8,04±0,616 P>0,05 |

|

ИСВ |

151,8±1,344 |

134,1±2,04 P<0,001 |

123±1,976 P<0,001 |

120,3±2,051 P>0,05 |

118,8±1,787 P>0,05 |

115,4±1,541 P>0,05 |

|

ИТДВ |

1,1±0,042 |

2,1±0,042 P<0,01 |

2,2±0,037 P<0,05 |

2,29±0,046 P>0,05 |

2,22±0,040 P>0,05 |

2,4±0,021 P<0,001 |

|

КУДВ |

32,8±0,829 |

28,4±0,926 P<0,01 |

25,7±0,832 P<0,05 |

24±0,781 P>0,05 |

23,5±0,773 P>0,05 |

22,7±0,794 P>0,05 |

Индекс сферичности впадины к моменту снятия аппарата снизился по сравнению с доопераци-онным уровнем на 12,3 % (P<0,001), а через шесть месяцев достигал верхней границы нормы. Дальнейшее его уменьшение происходило в пределах нормальных возрастных границ. При анализе динамики показателя ИСФ в разных возрастных группах отмечено, что во время лечения в аппарате у детей младшего возраста величина его снижения составила 22,7±2,238°, у пациентов 4-6 лет -11,8±2,859º. В течение последующих шести месяцев индекс сферичности уменьшился в первой возрастной группе на 9,4±2,26°, во второй группе -на 15±2,039°.

Как видно из таблицы 2, наиболее значительное увеличение индекса толщины дна впадины (42 %, P<0,001) отмечено при снятии аппарата. В течение последующих двух лет показатель существенно не менялся. В срок три года после снятия аппарата зафиксировано увеличение ИТДВ на 8,3 % (P<0,001). Однако величина его была ниже нормального показателя. Изменение индекса толщины дна впадины не отличалось у пациентов разных возрастных групп. Через три года после снятия аппарата в шести суставах у пациентов первой группы и в двух суставах у пациентов второй группы показатель ИТДВ соответствовал нижней границе нормы.

Динамика коэффициента утолщения дна впадины характеризовалась медленным уменьшением его величины. При снятии аппарата показатель КУДВ снизился на 13,4 %, через 6 месяцев - на 9,5 %. В срок три года коэффициента утолщения дна впадины был меньше исходного на 31 %, однако на 22 % превышал верхнюю границу нормы. При анализе изменения этого показателя в разных возрастных группах зарегистрировано его достоверное снижение на 17,4 % (P<0,05) у детей младшего возраста. У пациентов 4-6 лет уменьшение коэффициент утолщения дна впадины составило 9,2 % и было статистически не значимым (Р>0,05). Достоверное снижение показателя КУДВ в сравнении с исходной величиной у детей старшего возраста зафиксировано через 6 месяцев после снятия аппарата (19,9 %, P<0,05). С этого срока величина и динамика коэффициента утолщения дна впадины у пациентов разных возрастных групп достоверно не отличались (Р>0,05).

Таким образом, для пациентов младшего возраста было характерно более быстрое улучшение рентгенометрических параметров ацетабулярной ямки впадины в процессе лечения в аппарате. Однако после окончания реабилитационного периода (1 год) мы не выявили статистически значимых различий между показателями, характеризующими развитие вертлужной впадины, у детей разных возрастных групп.

В таблице 3 представлено изменение рентгенометрических характеристик, отражающих соотношения в суставе.

Согласно данным таблицы 3, в процессе погружения головки во впадину показатель ИЛГ снизился на 23,1 % (P<0,001), однако к моменту его окончания превышал верхнюю границу нормы (18°) на 42,3 % (P<0,001). Это свидетельствовало о сохранении значительной латеропо-зиции головки и, следовательно, о наличии интерпозиции мягких тканей между ней и дном впадины. К моменту снятия аппарата величина индекса латерализации снизилась и превышала норму на 14 %. На протяжении первого года после снятия аппарата показатель ИЛГ достоверно не менялся. В течение последующих двух лет происходило его снижение до верхней границы нормы.

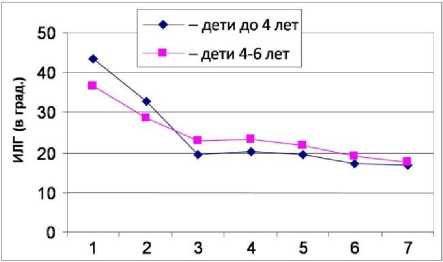

При анализе динамики индекса латеропози-ции в возрастном аспекте (рис. 1) отмечено, что после окончания вправления у пациентов младше четырех лет показатель ИЛГ превышал аналогичный индекс у детей старшего возраста на 14,4 % (P<0,05). При снятии аппарата индекс латерапозиции головки был выше на 14,1 % (P<0,05) у пациентов 4-6 лет. В младшей возрастной группе средний показатель ИЛГ соответствовал норме в срок два года, у детей старшего возраста - через три года после снятия аппарата. В пяти суставах (3 - в первой группе, 2 - во второй группе) показатель ИЛГ на 2-3° превышал верхнюю границу нормы.

Таблица 3

Динамика рентгенометрических показателей, характеризующих суставные соотношения, у 21 пациента (26 суставов) с вывихом бедра

|

Рентген. показатели |

Срок наблюдения |

||||||

|

до вправления вывиха |

после вправ ления вывиха |

после снятия аппарата |

6 мес. |

1 год |

2 года |

3 года |

|

|

ИЛГ (в °) |

40,6±1,268 |

31,2±0,983 |

21,1±0,727 |

21,8±0,685 |

20,6±0,524 |

18,2±0,58 |

17,2±0,557 |

|

P<0,001 |

P<0,001 |

P>0,05 |

P>0,05 |

P<0,01 |

P>0,05 |

||

|

ИКСГ (в °) |

-7,4±1,841 |

-4,8±1,283 |

-12,6±1,14 |

-7,9±1,069 |

-6,7±1,116 |

-2,8±0,663 |

-2±0,482 |

|

P>0,05 |

P<0,001 |

P<0,01 |

P>0,05 |

P<0,01 |

P>0,05 |

||

|

Угол Виберга (в °) |

29,1±0,82 |

27,9±0,85 |

28,6±0,83 |

28,9±0,799 |

29,5±0,88 |

||

|

P>0,05 |

P>0,05 |

P>0,05 |

P>0,05 |

||||

1 - до вправления вывиха;

2 - после вправления вывиха;

3 - при снятии аппарата;

4 - 6 месяцев после снятия аппарата;

5 - 12 месяцев после снятия аппарата;

6 - 24 месяца после снятия аппарата;

7 - 36 месяцев после снятия аппарата

Рис. 1. Динамика индекса латеропозиции головки (ИЛГ) у пациентов двух возрастных групп с выви хом бедра

В процессе постепенного погружения головки во впадину индекс краниального смещения головки снижался, однако изменение было статистически недостоверным. При снятии аппарата зафиксировано значительное (на 61,9 %) увеличение ИКСГ. Статистически достоверное снижение показателя краниального смещения головки зарегистрировано в сроки 6 месяцев и два года после снятия аппарата.

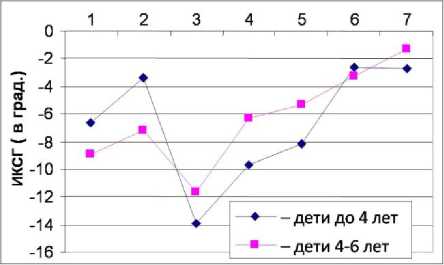

При анализе динамики показателя ИКСГ в двух возрастных группах (рис. 2) отмечено, что у детей младшего возраста индекс краниального смещения уменьшился в процессе постепенной закрытой центрации головки во впадине на 49 % (р<0,05). В старшей группе показатель снизился на 19,1 % (р>0,05). При снятии аппарата зафиксировано увеличение индекса в обеих группах, причем величина ИКСГ у детей младшего возраста превышала показатель краниального смещения головки у пациентов 4-6 лет на 31 % (р<0,02).

1 - до вправления вывиха;

2 - после вправления вывиха;

3 - при снятии аппарата;

4 - 6 месяцев после снятия аппарата;

5 - 12 месяцев после снятия аппарата;

6 - 24 месяца после снятия аппарата;

7 - 36 месяцев после снятия аппарата

Рис. 2. Динамика индекса краниального смещения головки (ИКСГ) у пациентов двух возрастных групп с вывихом бедра

В течение последующих двух лет в обеих группах происходило постепенное снижение показателя ИКСГ. В срок три года достоверное (р<0,05) снижение индекса краниального смещения головки зарегистрировано только у пациентов старшего возраста. Через три года после снятия аппарата показатель соответствовал норме (ИКСГ=0) в 16 суставах (9 - в первой группе, 7 - во второй группе).

Среди детей младшего возраста нормализация обоих индексов смещения головки зафиксирована в восьми суставах, у пациентов 4-6 лет - в семи суставах.

Как видно из таблицы 3, средний показатель угла Виберга в течение первых шести месяцев после снятия незначительно снижался, после чего постепенно увеличивался и в срок три года превышал исходный уровень. Однако изменения были статистически не достоверными (р>0,05). При сравнении динамики центральнокраевого угла у детей разных возрастных групп существенных различий не выявлено.

При оценке взаимосвязи индексов смещения головки и величины угла Виберга определена статистически значимая обратная зависимость между ИЛГ и углом Виберга. (г = -0,740, P<0,001). Корреляция между ИКСГ и углом Виберга была статистически не достоверной (г = 0,34, P>0,05).

Анализ результатов измерений показателей ИЛГ и ИКСГ показал, что после окончания постепенного закрытого вправления вывиха с помощью аппарата Илизарова полная центрация не достигается. Сохраняется латеральное и дистальное смещение головки относительно ацетабулярной ямки, косвенно свидетельствующее об интерпозиции мягких тканей. Более выраженное увеличение индекса латеропозиции головки указывает на преобладание мягкотканой блокады между дном впадины и медильным полюсом головки. После выполнения реконструктивных вмешательств на тазовом и бедренном компонентах показатель ИЛГ существенно снижается. Однако это не является следствием исчезновения или атрофии интерпонированных между дном и головкой бедра мягких тканей. Суставные соотношения, достигнутые при вправлении, фиксируются аппаратом и не меняются до окончания аппаратного лечения. Снижение индекса латерализации объясняется изменением пространственного положения всего тазобедренного сустава, в результате латерального и переднего наклона которого мягкие ткани, ранее находившиеся кнутри от головки, теперь располагаются над ней. Это подтверждается значительным увеличением ИКСГ, который указывает на интерпозицию мягких тканей между головкой и крышей впадины. Отмечена статистически достоверная взаимосвязь между величиной изменения индексов латерального и крани- ального смещения с момента окончания вправления до снятия аппарата (r = 0,760, P<0,001). При оценке взаимосвязи между степенью снижения ИЛГ и величиной латерального наклона впадины также выявлена статистически значимая корреляция (r = 0,820, P<0,001).

Характер изменения индексов смещения головки в течение первого года после снятия аппарата показал, что в процессе разработки пассивных движений в суставе (первые шесть месяцев после снятия аппарата) происходило, в основном, уменьшение объема мягкотканной прослойки между головкой и крышей вертлужной впадины. Состояние мягких тканей между головкой и дном ацетабулярной ямки практически не менялось. Достоверное снижение показателей ИЛГ и ИКСГ в течение второго года после снятия аппарата, когда пациентам разрешается осевая нагрузка на оперированную конечность, свидетельствуют, что в этот период происходит окончательное погружение головки во впадину, обусловленное, по-видимому атрофией интерпонированных мягких тканей. Полученные результаты совпадают с данными T. Tanaka [18], T. Hattori [17], которые отмечали возможность пенетрации головки во впадину через 1,5-2 года после закрытого вправления вывиха бедра.

По мнению многих специалистов, выполнение реориентирующих остеотомий тазовой кости при не устраненной полностью мягкотканной блокаде сустава нецелесообразно, поскольку они не обеспечивают необходимой стабильности сочленения и не могут предупредить прогрессирования дисплазии вертлужной впадины [37, 12, 13, 14, 18]. В анализируемой группе пациентов во всех случаях остеотомия подвздошной кости выполнялась при наличии интерпозиции мягких тканей между головкой и впадиной. При оценке взаимосвязи показателя АИ в срок три года с показателем ИЛГ после вправления вывиха (r = 0,290, P>0,05) и после снятия аппарата (r = 0,23, P>0,02) и с показателем ИКСГ после снятия аппарата (r = -0,410, P>0,05) мы не выявили статистически значимой корреляции. Во всех наблюдениях реориентирующая остеотомия обеспечила стабильность сочленения, не смотря на то, что умеренно выраженная мягкотканная блокада сохранялась в течение года по- сле снятия аппарата. По нашему мнению, основным фактором, обеспечившим достаточную эффективность операции на тазовой кости, был использованный способ транспозиции впадины с центрированной головкой бедра [2], который позволял предупредить вторичную децентра-цию во время коррекционного разворота и существенно увеличивал мобильность ацетабулярного фрагмента. Во всех наблюдениях независимо от возраста и степени исходной дисплазии впадины показатель ацетабулярного индекса был восстановлен до нормы.

Анализируя динамику рентгенологических показателей вертлужной впадины, следует отметить, что в течение трех лет после снятия аппарата происходило постепенное углубление и увеличение сферичности ацетабулярной ямки, позволяющее говорить об определенном биостимулирующем влиянии остеотомии подвздошной кости. Однако указанные изменения были обусловлены, в первую очередь, развитием крыши вертлужной впадины. В то же время показатели, отражающие толщину дна ацетабулярной ямки, улучшались в меньшей степени и в большинстве случаев не достигали нормальных значений, что не позволяет говорить о возможности правильного формирования сустава даже у детей младшей возрастной группы.

Таким образом, при закрытом вправлении вывиха бедра с помощью аппарата Илизарова у детей дошкольного возраста между головкой бедра и вертлужной впадиной имеет место интерпозиция мягких тканей, которая сохраняется при выполнении реконструктивных операций, во время реабилитационного периода и постепенно регрессирует через 1,5-2 года после снятия аппарата. Применение технологии транспозиции впадины, разработанной в Центре, обеспечивает достаточную стабильность сустава в условиях сохраняющейся мягкотканной блокады и создает условия для последующего развития сустава, которое происходит, в основном, в виде увеличения наклона крыши и изменения формы впадины. Однако даже у детей моложе четырех лет полного формирования ацетабулярной ямки не происходит. Остаются признаки дисплазии впадины в виде утолщения ее дна.