Развитие теории моделирования процесса гидравлического разрыва пласта

Автор: Никифоров А.В., Мамчистова Е.И.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 6 (61) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221724

IDR: 140221724

Текст статьи Развитие теории моделирования процесса гидравлического разрыва пласта

Разработка месторождений углеводородов представляет собой комплексную проблему, для успешного решения которой требуется привлечение знаний и опыта, накопленных в различных областях науки и инженерной практики [1]. Применение комплексного мультидисциплинарного подхода стало особенно актуальным на современном этапе, характеризующемся, с одной стороны, существенным ухудшением структуры запасов нефти и газа, а с другой – созданием принципиально новых технологий в области исследования и моделирования геологического строения пласта, бурения и закачивания скважин, использованием новых быстродействующих компьютеров для проведения сложных вычислений, геологического и гидродинамического моделирования.

Одним из основных инструментов для обоснованного принятия стратегических и тактических решений при разработке месторождений углеводородов является моделирование процессов извлечения нефти и газа. Каждое месторождение уникально, неправильное применение тех или иных методов воздействия на пласт может привести к непоправимым последствиям для разработки, поэтому оценку эффективности различных технологий с учетом особенностей конкретного объекта и прогнозирование поведения этого объекта целесообразно осуществлять с помощью предварительного моделирования.

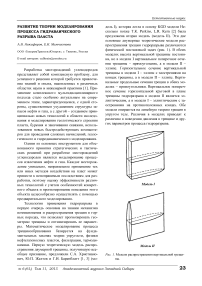

Технология применения гидроразрыва в первую очередь основана на знании механизма возникновения и распространения трещин в горных породах, что позволяет прогнозировать геометрию трещины и оптимизировать ее параметры. Математическое моделирование процесса трещинообразования базируется на фундаментальных законах теории упругости, физики нефтегазоносных пластов, фильтрации, термодинамики. Первую теоретическую модель распространения двумерной трещины, получившую всеобщее признание, предложили С.А. Христианович, Ю.П. Желтов и Г.И. Баренблатт [1, 3] (мо- дель I), которая легла в основу KGD модели Несколько позже Т.К. Perkins, L.R. Kern [2] была предложена вторая модель (модель II). Эти две основные двумерные теоретические модели распространения трещин гидроразрыва различаются физической постановкой задач (рис. 1). В обеих моделях высота вертикальной трещины постоянна, но в модели I вертикальное поперечное сечение трещины – прямоугольник, а в модели II – эллипс. Горизонтальное сечение вертикальной трещины в модели I – эллипс с заострениями на концах трещины, а в модели II – эллипс. Вертикальные продольные сечения трещин в обеих моделях – прямоугольники. Вертикальное поперечное сечение горизонтальной круговой в плане трещины гидроразрыва в модели II является эллиптическим, а в модели I – эллиптическим с заострениями на противоположных концах. Обе модели опираются на линейную теорию трещин в упругом теле. Различия в моделях приводят к различию в поведении давления в трещине и других параметров процесса гидроразрыва.

Рис. 1. Модели распространения вертикальной трещины.

Рис. 2. Пример P3D-модели трещины ГРП.

Области применения для каждой из этих моделей указаны в работе [4]: в рамках модели I описывается распространение вертикальной трещины в горизонтальной плоскости, а в рамках модели II – её рост в вертикальном направлении. На ранней стадии распространения трещины, когда ее длина много меньше высоты, применима модель I; на поздней стадии, когда длина трещины значительно превышает высоту, применима модель II.

Возможность образования вертикальной или горизонтальной трещины зависит от распределения тектонических напряжений. На малых глубинах вертикальное напряжение может оказаться значительно меньше горизонтальных эффективных напряжений, что благоприятствует образованию горизонтальной трещины. Считается, что в нормальных условиях горизонтальные трещины образуются на глубинах до 200 м, а вертикальные - на глубинах свыше 400 м.

Сегодня в арсенале любой крупной нефтегазовой сервисной компании присутствуют средства трехмерного моделирования процесса ГРП. Наиболее актуальные разработки на сегодняшний день представлены в программных продуктах GOHFER, Mfrac, FracPRO, FracCADE, FRANC3d, StimPlan. Больший вклад в развитие теоретических основ трехмерного моделирования внесли Р. Барри, M. Майер, Р. Кемп, Х. Адачи.

Трехмерные модели можно классифицировать следующим образом:

-

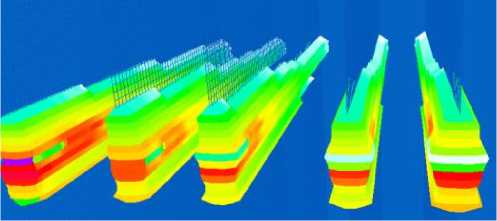

1. P3D- модели. Это псевдо-трехмерные модели, они используют то же самое уравнение Снеддона, что и двухмерные модели, но высота трещины в отличие от 2D-моделей принимается

-

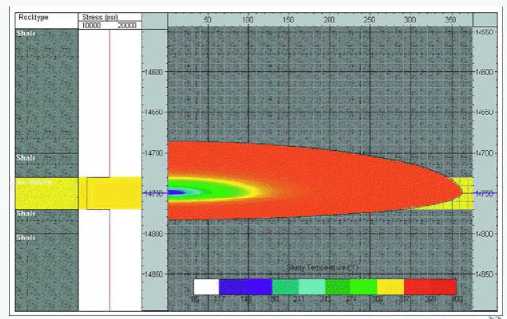

2. Lumped parameter – модели. В данных моделях общая характеристика высоты трещины задается пользователем, высота трещины не постоянна, как в двухмерных моделях, но, тем не менее, не просчитывается как в псевдо-трехмерных и трехмерных моделях. Пример такой модели, реализованной в программе FracPRO приведен на рис. 4.

изменяемой и меняется в зависимости от пластовых условий. На рис. 2 приведен пример P3D-модели трещины, реализованной в программе StimPlan.

3D-модели. Полностью трехмерные модели, которые учитывают рост трещины по всем трем осям. Данные модели наиболее точны, но требуют больше информации о пласте, о тензорах напряжения пород, о наличии и геометрических характеристиках пропластков.

Еще одной особенностью таких моделей является их долгий просчет, что не позволяет использовать их в полевых условия. На рис. 3 приведен пример 3D-модели, реализованной в программном продукте GOHFER.

Рис. 3. Пример 3D-модели трещины.

Рис. 4. Пример LP-модели.

Выводы:

-

1. В настоящее время большое внимание уделяется развитию 3D- моделирования процессов ГРП. Трехмерные модели позволяют более точно рассчитать геометрические параметры трещины и транспортировку проппанта по трещине.

-

2. Эффективность проведения операции ГРП зависит не от одного параметра, а от совокупности параметров пласта, жидкости разрыва, геометрии разработанной модели трещины. Проведение эффективной операции ГРП на газовой вертикальной скважине невозможно без комплексного учета всех параметров.

Список литературы Развитие теории моделирования процесса гидравлического разрыва пласта

- Желтов Ю.П., Христианович С.А. О гидравлическом разрыве нефтеносного пласта//Изв. АН СССР. ОТН. -1955. -№ 5. -С. 3-41.

- Kern L.R., Perkins T.K. Width of hydraulic fractures//J. Petrol. Technol. -1961. -Vol. 13. -P. 937-949.

- Христианович С.А. Исследования механизма гидравлического разрыва пласта//Труды/Институт геологии и разработки горючих ископаемых. -М., 1960. -Том 2.: Материалы по разработке нефтяных и газовых месторождений. -С. 159-165.

- Economides M.J., Nolte K.G. Reservoir Stimulation, Second Edition. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1989.