Развитие воспроизводства популяций ценных видов промысловых рыб

Автор: Гарлов П.Е., Белик Н.И., Рыбалова Н.Б., Бугримов Б.С.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Аквакультура

Статья в выпуске: 4 т.53, 2018 года.

Бесплатный доступ

Искусственному воспроизводству популяций осетровых и лососевых рыб присущи недостатки, приводящие к возврату производителей заводского происхождения, прежде всего вылов (заводская заготовка) производителей атлантического лосося на нерестилищах в ущерб естественному воспроизводству и низкая выживаемость заводской молоди в природе. Нашей целью была разработка новой биотехнологии для повышения эффективности заводского воспроизводства лосося Salmo salar (Linne, 1758) и севрюги Acipenser stellatus (Pallas, 1771). Результат оценивали в производственных испытаниях, сравнивая морфометрические и рыбоводно-биологические характеристики производителей и молоди. По итогам испытаний обоснованы три основных эффекта содержания и выращивания промысловых рыб в морской среде с соленостью 4-8 ‰, близкой к критической: наиболее высокая выживаемость, длительное сохранение высоких рыбоводных качеств производителей и акселерация развития и роста молоди. Физиолого-биохими-ческий анализ показал, что при критических показателях солености среды содержание гемоглобина и белка сыворотки крови уменьшается незначительно, в то время как удержание солей в крови и полостной жидкости максимально...

Искусственное воспроизводство рыбы, севрюга, атлантический лосось балтийской популяции, солоноватоводное рыбоводство

Короткий адрес: https://sciup.org/142216577

IDR: 142216577 | УДК: 639.3.03:639.32 | DOI: 10.15389/agrobiology.2018.4.769rus

Текст научной статьи Развитие воспроизводства популяций ценных видов промысловых рыб

Популяции атлантического лосося в северо-западном регионе России и осетровых рыб — в южном утратили промысловое значение, их численность поддерживается преимущественно за счет искусственного заводского воспроизводства. В отличие от осетровых рыбоводных заводов (ОРЗ), изолированных от нерестилищ, большинство лососевых (ЛРЗ) располагается на их акватории, откуда изымаются зрелые производители в ущерб естественному воспроизводству. Промысловая нагрузка ЛРЗ на производителей в период нереста и вылов ценных видов рыб при преднерестовой миграции становятся причиной прогрессивного снижения численности их популяций (1, 2). Вторая причина — низкий возврат производителей заводского происхождения (до 2 %), особенно атлантического лосося, по отношению к общему количеству выпущенной молоди, свидетельствующий о ее низкой выживаемости и необходимости повышать эффективность заводской биотехнологии. Согласно расчетам, требуется выпускать только крупных двухгодовалых смолтов (от 40 г) в количестве не менее 150 тыс. шт., что пока не выполняется (2).

Биотехнологической основой для решения проблемы дефицита зрелых осетровых и лососевых производителей, возникшей к настоящему времени (3, 4), служит их длительное резервирование (2, 5). Применяемая ранее заводская технология разведения атлантического лосося устарела, в ней нет этапов формирования и эксплуатации ремонтно-маточных стад (РМС), отсутствует выпуск и распределение молоди в нагульный водоем (6). Отечественный опыт и примеры реализации программ по сохранению популяций атлантического лосося и осетровых рыб в других странах указывают на необходимость более эффективного искусственного воспроизводства (наряду с восстановлением масштабов естественного), а также повышения жизнестойкости и разнокачественности заводской молоди (2, 7, 8).

В представленной работе впервые показана возможность эксплуатации РМС, массового получения потомства и прогрессивного многократного усиления роста молоди атлантического лосося в воде критической солености при многолетнем морском садковом выращивании. В результате успешно резервированы производители севрюги, лосося и воблы, доказана эффективность содержания и использования их РМС.

Цель исследования — разработка комплекса биотехнологических мероприятий по усовершенствованию искусственного воспроизводства ценных промысловых видов рыб.

Методика. Эксперименты (начаты в 1976-1983 годах, завершены в 2010-2013 годах) проводили на осетровых рыбоводных заводах (ОРЗ), расположенных в районах Нижней Волги (Александровском, Бертюльском, Икрянинском, Кизанском) и Дона (Рогожкинском, «Взморье»), а также на Невском лососевом рыбоводном заводе (ЛРЗ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Островки) и на базе морского садкового рыбоводного хозяйства ООО «Алькор-Фарм» (Выборгский р-н, пос. Прибылово, рыбопромысловый участок «Ключевое»). Объекты изучения — севрюга Acipenser stellatus (Pallas, 1771), атлантический лосось Salmo salar (Linne, 1758) балтийской популяции (балтийский лосось) и вобла Rutilus rutilus caspicus (Jakowlew, 1870).

Для характеристики основных гидрохимических показателей (соленость, pH, содержание кислорода и др.) в акватории Выборгского залива у поверхности воды и в придонном слое использовали данные гидрологических станций Государственного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства (г. Санкт-Петербург), у садков проводили прямые измерения (2). Полученные результаты были сходны и соответствовали нормам (кроме превышения температуры на 3-4 ° C в годы тепловых аномалий).

Резервирование ценного производственного объекта — севрюги (69 самок в преднерестовом состоянии) и воблы как массового лабораторного объекта (более 350 особей обоего пола в преднерестовом состоянии) проводили одновременно и в сходных условиях: на вышеуказанных ОРЗ в заводских бетонных бассейнах, заполненных растворами поваренной соли, при нерестовых температурах в течение производственно необходимых сроков (для севрюги — 5 ‰ до 1 мес, для воблы — 3, 5 и 12 ‰ в течение 55 сут). У этих видов оценивали степень выживаемости в растворах промышленной поваренной соли разной концентрации при верхних нерестовых температурах 17,4-25,8 ° C и содержании кислорода 5,2-7,5 мг/л. В контроле производителей содержали в речной воде при прочих равных условиях. Рыбоводные качества самок севрюги оценивали общепринятыми методами (9) по коэффициенту упитанности, степени рыбоводного использования (% созревания самок), рабочей плодовитости, качеству (%) оплодотворения икры, качеству спермы (по 5-балльной шкале).

Для оценки физиологического состояния рыб у 50 особей воблы определяли содержание в крови гемоглобина и общего белка, у 10 особей севрюги — осмолярность сыворотки крови, полостной (овариальной) жидкости и мочи по общепринятым методикам (9, 10) при разной солено- сти воды и в зависимости от срока резервирования.

Производителей балтийского лосося выдерживали в речной воде (контроль) в пластиковых бассейнах на Невском лососевом рыбоводном заводе (88 самок и 75 самцов в преднерестовом состоянии), а также в морских садках (опыт) в воде Выборгского залива при солености 2,5-4 ‰ (44 самки и 32 самца в преднерестовом состоянии); число разновозрастной выращенной молоди — более 1,5 тыс. шт. У производителей и молоди ло- сося определяли среднюю массу, длину тела, коэффициент упитанности, плодовитость самок, долю созревших производителей, качество спермы и процент вылупившихся личинок. По всем партиям молоди, полученной в морских садках, рассчитывали средние морфометрические показатели для двухлеток и трехлеток (не менее чем по 30 особям каждой возрастной группы) и сравнивали их с данными по Невскому ЛРЗ и с нормативными для

Ленинградской области.

Новизну решений определяли методом формализованного сопоста- вительного анализа, общепринятым в патентно-изобретательской работе.

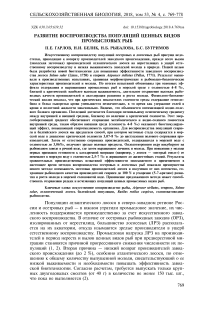

Рис. 1. Выживаемость производителей воблы ( Rutilus rutilus caspicus ) в растворах поваренной соли разной концентрации: 1 — контроль (речная вода), 2 — NaCl 3 ‰, 3 — NaCl 5-7 ‰, 4 — NaCl 12 ‰ (Икрянинский осетровый рыбоводный завод, 1979 год).

Результаты обрабатывали методами вариационной статистики при помощи пакета программ Microsoft Excel. Рассчитывали средние арифметические значения ( M ), отклонения от средних (±SEM), среднеквадратичные отклонения ( σ ) и коэффициенты вариации ( Cv , %).

Результаты. Дефицит зрелых производителей осетровых и лососевых рыб актуализирует задачу формирования, содержания и эксплуатации заводских РМС (2-4). Разработанный метод длительного промышленного резервирования производителей рыб в солоноватой воде крити- ческой солености 4-8 ‰ (5) повышает их рыбоводное использование.

Критическая соленость, являющаяся пороговой для созревания гамет мор- ских и пресноводных организмов, позволяет определить предел их физиологической устойчивости, а также границы взаимоотношений организма с внешней средой (5, 11, 12).

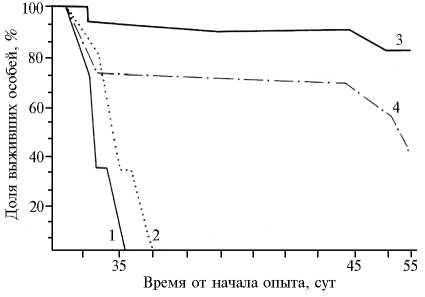

Нами впервые установлена наиболее высокая степень выживаемости и задержка полового созревания у производителей воблы и самок се- врюги как в морской воде, так и в растворе промышленной поваренной соли той же концентрации (рис. 1, 2). В контроле (речная вода) и растворе NaCl (3 ‰) наблюдалась гибель всех особей туводной воблы с полной резорбцией половых продуктов соответственно через 35 и 38 сут (см. рис. 1). При концентрации NaCl 5 и 12 ‰ выживаемость производителей воблы к концу опыта составила соответственно более 80 и 40 %. Рыбоводные показатели у самок севрюги изучали в речной воде и при концентрации поваренной соли 5 ‰. Гибель самок в контроле на 28-е сут составляла около 20 % (см. рис. 2) с эффектом массовой резорбции половых клеток у по- гибших рыб. У самок севрюги, резервированных в 5 ‰ растворе NaCl в течение производственно необходимых сроков (см. рис. 2), показана возможность получения доброкачественного потомства. Установлено, что критическая и даже пониженная до 2,5 ‰ соленость была оптимальной для содержания производителей и воспроизводства популяций анадромных видов — балтийского лосося и севрюги.

Рис. 2. Рыбоводные показатели у самок севрюги ( Acipenser stellatus ) в опыте (а; NaCl 5 ‰) и в контроле (б; речная вода) после 28 сут резервирования при верхних значениях нерестовых температур 17,4-25,8 ° C и содержании кислорода 5,2-7,5 мг/л (производственная проверка) : 1 — выживаемость, 2 — сохранение состояния физиологической нормы (% самок в этом состоянии), 3 — созревание самок (% самок в состоянии овуляции), 4 — доля созревших доброкачественных самок (% самок с > 50 % оплодотворения икры), 5 — оплодотворение икры (в контроле созрела 1 самка — 32 % оплодотворения икры), 6 — вылупление пред-личинок (Икрянинский осетровый рыбоводный завод, 1979 год).

При солености среды 5 ‰ у производителей воблы (50 производителей обоего пола) и севрюги (10 самок) содержания гемоглобина и белка в сыворотке крови уменьшалось незначительно, в то время как удержание солей в крови и полостной жидкости было максимальным. По-видимому, это объясняется оптимизацией водно-солевого баланса (табл. 1). Последний достигался за счет оптимального осмотического градиента между внутренней и внешней средами. Такой энергосберегающий градиент обеспечивает сохранение метаболического и водносолевого гомеостаза, то есть внешняя среда оказывает биостимулирующий эффект, повышающий сопротивляемость организма. Именно эта искусственная (модифицированная) среда (NaCl 4-8 ‰) перспективна в аквакультуре для применения в установках замкнутого водоснабжения.

1. Некоторые показатели физиологического состояния воблы ( Rutilus rutilus cas-picus ) и севрюги ( Acipenser stellatus ) в растворах NaCl разной концентрации (Икрянинский осетровый рыбоводный завод, 1979 год)

|

NaCl, ‰ |

Срок резервирования, сут |

Вобла ( n = 50 производителей, $ + 5 ) |

Севрюга ( n = 10 $ ) |

|||

|

содержание, M± SEM |

осмолярность, мосM/л (соленость, ‰) |

|||||

|

гемоглобин, г/л (min-max) |

общий белой, г% (min-max) |

сыворотка крови |

полостная жидкость |

моча |

||

|

3 |

15 |

6,6 ± 1,1 (5,7-7,95) |

9,0 ± 2,95 (7,0-12,9) |

|||

|

5 |

28 |

6,3 ± 1,5 (4,9-7,9) |

164,4 (6,2) |

196,0 (7,7) |

122,0 (4,5) |

|

|

45 |

9,0 ± 2,95 (7,0-12,9) |

6,7 ± 0,7 (5,6-7,0) |

||||

|

12 |

45 |

6,3 ± 1,5 (4,9-7,9) |

9,0 ± 2,95 (7,0-12,9) |

|||

|

К |

34 |

6,7 ± 0,7 (5,6-7,0) |

6,3 ± 1,5 (4,9-7,9) |

|||

|

28 |

6,7 ± 0,7 (5,6-7,0) |

153,0 (5,8) |

171,0 (6,6) |

155,0 (5,9) |

||

П р и м еч а ни е. К — контроль (речная вода). Пропуски означают, что показатель не определяли. Показатели осмолярности внутренних сред организма севрюги были определены и предоставлены лабораторией физиологии ЦНИОРХ МРХ СССР.

Заводское воспроизводство использует системы видовых адаптаций только речного периода жизни, связанные с расходованием материальноэнергетических ресурсов и снижением степени эврибионтности в процессе миграций и размножения (2, 13, 14). Конечная цель воспроизводства (максимальная продуктивность популяции) достигается в море в период нагула за счет повышения выживаемости и роста. Очевидно, что в практике рыбоводства необходимо использовать системы видовых филогенетических адаптаций, которые обеспечивают максимальную выживаемость, продуктивность и эколого-физиологическую пластичность половых циклов (15). Эти системы наиболее полно реализуются в период морского нагула в весьма узких диапазонах критической солености (5, 13). Однако в применяемой в настоящее время заводской технологии разведения атлантического лосося отсутствуют этапы формирования и эксплуатации РМС, выпуска и распределения молоди в нагульный водоем (6).

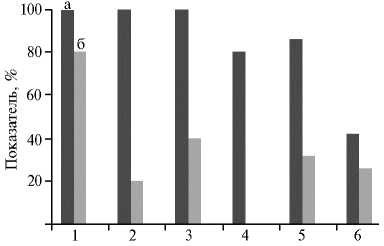

Рис. 3. Режимы солености на разных этапах заводского воспроизводства популяций атлантического лосося (Salmo salar) балтийской популяции: I — резервирование ремонтно-маточных стад в морских садках, II — получение потомства, III — заводская инкубация икры, подращивание молоди до признаков миграции, IV — преадаптация молоди, V — морское садковое выращивание смол-тов. Сплошная кривая линия — оптимальное значение солености, прерывистая кривая — заявленные допустимые значения, заштрихованный сектор — их диапазон; точками обозначена кривая ожидаемых верхних значений (9).

Мы разработали метод полносистемного воспроизводства лосося, включающий управление размножением производителей, темпом роста молоди и ее преадаптации к морскому образу жизни (1, 13). Технология включает массовый отлов производителей в море, содержание РМС в морских садках, получение потомства и доращивание заводских смолтов в солоноватой морской воде критической солености (АС ¹¹ 682197, 965409, патент РФ ¹ 2582347) (рис. 3).

2. Сравнительные рыбоводно-биологические показатели производителей атлантического лосося (Salmo salar) балтийской популяции при разных условиях содержания (Ленинградская обл., 2010-2013 годы)

Известно, что производители атлантического лосося в процессе речной нерестовой миграции теряют пищевые качества, поэтому изымаются из промышленного использования, но продолжают использоваться для искусственного воспроизводства (2, 9). Представленный метод позволяет прекратить промысел на нерестилищах, выращивать крупную жизнестойкую молодь, адаптированную к оптимальной среде нагула, и в итоге объединить интересы всех видов воспроизводства.

Впервые от естественно созревших в морских садках производителей в сезон нереста (октябрь-ноябрь) при солености 2,51-3,06 ‰ и нерестовых температурах 3-7 ° C была получена зрелая икра и выращено потомство до 3-летнего возраста (2+) при прочих равных условиях с ЛРЗ (2, 13). Результаты работы с производителями РМС лосося по новой технологии и их сравнение с показателями, полученными на Невском ЛРЗ, позволили установить сходные высокие рыбоводно-биологические показатели (табл. 2, 3). При этом у производителей, используемых на ЛРЗ (с акватории нерестилищ), ряд рыбоводных показателей был выше и в большей степени, чем в морских садках, подвержен отрицательному воздействию тепловых аномалий. Сходные результаты получены J.M. Elliott с совт. (16).

3. Сравнительная характеристика производителей атлантического лосося ( Salmo salar ) балтийской популяции, содержавшихся в морских садках (ООО «Аль-кор-Фарм», Выборгский залив) и на Невском лососевом рыбоводном заводе по качеству созревания икры (Ленинградская обл., 2010-2013 годы)

|

Показатель |

Морские садки |

Невский ЛРЗ |

|

Степень оплодотворения икры, % |

92,0 |

93,4 |

|

Заложено на инкубацию икры от 1 партии, тыс. шт. |

90-95 |

475,8 |

|

Качество спермы (подвижность), баллы |

5 |

|

|

Вылупление личинок, % от осемененной икры |

81,7 |

89,7 |

|

П р и м еч а ни е. Прочерк означает отсутствие данных. |

В садках молодь балтийского лосося получала российские корма фирмы «БиоМар» (расход 1,3-1,4 кг). Результаты бонитировок при средней температуре воды 3,5 ° С, содержании кислорода 7-8 мг О 2 /л, pH 8-9 (табл. 4) показали, что у подопытной молоди, содержавшейся в садках, рост в возрасте 1+ и 2+ происходил в основном за счет головы, длина которой увеличилась на 170 % в то время как тела — всего на 36 %. Показатели высоты тела и коэффициент упитанности молоди повышались незначительно — на 35-57 %. Анализ степени неоднородности индивидуальных показателей молоди выявил их наибольшее разнообразие у двухлеток (1+). Степень разнообразия коэффициентов вариации у них достигала 23 %, у трехлеток (2+) показатель был меньше и составлял 4,5-17 %. Это свидетельствует о снижении интенсивности процессов развития особей с возрастом. В то же время масса тела трехлеток увеличивалась почти на 250 %, что указывает на преобладание процессов роста. То есть развитие молоди с наступлением смолтификации сменяется интенсивным ростом, который соответствует естественному морскому нагулу (17). Очевидно, что и выживаемость будет прогрессивно возрастать по достижении критической солености 4-8 ‰ (1, 10, 18). Важно, что предлагаемый метод исключает массовое появление карликовых самцов (2, 19). По нашему мнению, усиливающийся рост и увеличивающаяся выживаемость молоди при переводе конечного заводского цикла в море происходят благодаря тому, что хоминг лососей генетически не закреплен (20).

В производственных опытах на лососевых рыбах, в частности на сеголетках кижуча Oncorhynchus kisutsch (Walbaum, 1792), выращенных в течение 1-го мес в бассейнах с добавлением N-(2-гидроксиэтил)-морфо-лина или фенетилового спирта, было показано, что импринтинг формируется уже в первое лето заводского выращивания личинок и ранней молоди с момента перехода на активное питание (19, 21). Выпуск и 18-месячный нагул в море подопытной молоди привел к получению яркого эффекта управляемого («облигатного») хоминга: соответственно 95 и 92 % возврата в обработанные каждым препаратом «чужие» реки.

4. Морфометрические показатели у двухлеток (1+) и трехлеток (2+) атлантического лосося ( Salmo salar ) балтийской популяции по всем партиям, выращенным в морских садках (ООО «Алькор-Фарм», Выборгский залив, 20112013 годы)

|

Показатель |

M ±SEM |

σ |

Cv , % |

|||

|

1+ 1 |

2+ |

1+ |

1 2+ |

1+ |

2+ |

|

|

Длина головы (ao), см |

4,60±0,04 |

7,40±0,04 |

0,19 |

0,31 |

4,20 |

4,28 |

|

Длина рыла (an), см |

1,80±0,01 |

2,20±0,02 |

0,08 |

0,17 |

4,77 |

7,87 |

|

Заглазничный отдел головы (po), см |

2,88±0,03 |

4,20±0,01 |

0,14 |

0,09 |

4,99 |

2,36 |

|

Длина тела (L), см |

28,70±0,75 |

39,10±0,22 |

3,35 |

1,54 |

11,66 |

3,96 |

|

Длина тела (l), см |

26,20±0,43 |

35,06±0,21 |

1,93 |

1,50 |

7,37 |

4,29 |

|

Максимальная высота тела (gh), см |

6,42±0,06 |

8,70±0,04 |

0,31 |

0,32 |

4,87 |

3,76 |

|

Минимальная высота тела (ik) |

2,19±0,03 |

3,32±0,03 |

0,17 |

0,26 |

7,89 |

7,94 |

|

Масса тела (m), г Коэффициент упитанности (Q) Относительный прирост (R) |

280,10±20,08 1,55 0,409±0,01 |

694,90±14,08 1,61 0,490±0,02 |

61,34 |

96,58 |

17,22 |

13,91 |

Поведенческие реакции с признаками ольфакторного импринтинга установлены также у личинок осетровых в период перехода на активное питание (22). Изучение поведенческих реакций осетровых важно для рыбохозяйственной практики и требует тщательной экспериментальной проверки на основе анализа систем видовых филогенетических адаптаций, обеспечивающих миграционные механизмы (2, 5).

Наши результаты могут использоваться в системе мероприятий по сохранению редких и исчезающих популяций рыб. Идея их сохранения лежит в основе возникшей за рубежом новой отрасли рыбоводства — кон-сервационной аквакультуры (conservation aquaculture), направленной на восстановление природной среды (23). В России эти области и термины до настоящего времени не анонсировались и не использовались. Проекты консервационной аквакультуры, контролируемые природоохранными организациями США, Канады, Западной Европы включают три этапа приоритетных последовательных мероприятий: восстановление естественного воспроизводства, генетические исследования и искусственное воспроизводство (23, 24). Эти программы направлены на преодоление ряда негативных эффектов заводского воспроизводства популяций, особенно одомашнивания инбредной заводской молоди и вытеснения диких производителей заводскими с пониженным репродукционным потенциалом (2527). Программы предусматривают постоянные выпуски заводской молоди при отсутствии естественного пополнения популяции (28); выпуски заводской молоди для восстановления исчезнувшей самовоспроизводящейся популяции (29, 30); выпуски заводской молоди для увеличения численности популяции посредством ее пополнения (supplementation), что наиболее распространено в России (8, 31). Это направление аквакультуры базируется на сочетании эффектов естественного и заводского воспроизводства с приоритетом восстановления условий природной среды, обеспечивающих естественное воспроизводство популяций (4, 20). Основными объектами таких программ в США, Канаде и Европе становятся популяции осетровых рыб и атлантического лосося, занесенные в Международную Красную книгу редких и исчезающих видов по категории «Виды, находящиеся под угрозой исчезновения» (endangered species act) (8, 30).

Таким образом, раствор промышленной поваренной соли критической солености оказывает те же биостимулирующие эффекты резервирования (длительное сохранение рыбоводного качества производителей), что и солоноватая морская вода с той же концентрацией солей. Нами успешно резервированы производители севрюги, атлантического лосося и воблы в среде критической солености 4-8 ‰ при нерестовых температурах в тече- ние производственно необходимых сроков. Установлена возможность массового получения потомства атлантического лосося в солоноватой морской воде с соленостью до 3,06 ‰. Показано ускорение развития и прогрессивное многократное усиление роста молоди балтийской популяции лосося (до 5-7-кратного) в солоноватой морской воде критической солености при многолетнем морском садковом выращивании. При получении потомства от производителей в морской солоноватой воде в местах нагула и промысла снимается нагрузка с нерестилищ и промысловая зависимость с рыбоводных заводов, объединяются интересы всех видов воспроизводства и промысла, снижаются потери при содержании маточных стад в условиях оптимальной среды резервирования. Сокращение технологических этапов непосредственно на лососевых рыбоводных заводах позволит высвободить дополнительные производственные мощности для повышения эффективности воспроизводства. Доращивание молоди в морской воде на местах нагула многократно усиливает темпы роста, значительно повышает выживаемость молоди в природе, практически исключается появление «речных» карликовых самцов. Кроме того, процесс смолтифика-ции молоди имеет массовый синхронный характер, поскольку соответствует природному, что снижает отходы заводской продукции. Выживаемость смолтов повышается благодаря их преадаптации к выпуску на естественные нагульные участки.

Список литературы Развитие воспроизводства популяций ценных видов промысловых рыб

- Шурухин А.С., Лукин А.А., Педченко А.П., Титов С.Ф. Современное состояние рыбного промысла и эффективность использования сырьевой базы в Финском заливе Балтийского моря. Труды ВНИРО, 2016, 160: 60-69. Режим доступа: http://atlantniro.ru/images/sto-ries/files/ob.sluwanij/Materiali_ODU_2017.pdf. Без даты.

- Garlov P.E., Rybalova N.B., Bugrimov B.S. The necessity for improvement of Atlantic salmon reproduction biotechnology. Advances in Agricultural and Biological Sciences, 2016, 2(3): 5-21 ( ) DOI: 10.22406/aabs

- Петренко Л.А., Маленко А.Г., Горбушина О.А., Шконда М.В. Методические рекомендации по выращиванию производителей атлантического лосося в заводских условиях. СПб, 2004.

- Пономарев С.В. Лососеводство. М., 2012.

- Гарлов П.Е. Среда «критической» солености как перспективная модель для изучения эустресса и развития аквакультуры. Труды Зоологического института РАН, 2013, приложение № 3: 75-84.

- Яндовская Н.И., Казаков Р.В., Лейзерович Х.А. Инструкция по разведению атлантического лосося. Л., 1979.

- Тренклер И.В. «Консервационная аквакультура» США и Канады: 1. Редкие и исчезающие виды. Рыбоводство и рыбное хозяйство, 2016, 11: 58-70.

- Torrissen O., Olsen R.E., Toresen R., Hemre G.I., Tacon A.G.J., Asche F., Hardy R.W., Lall S. Atlantic salmon (Salmo salar): the «super-chicken» of the sea? Rev. Fish. Sci., 2011, 19(3): 257-278 ( ) DOI: 10.1080/10641262.2011.597890

- Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. М., 1966.

- Головина Н.А., Авдеева Е.В., Евдокимова Е.Б. Практикум по ихтиопатологии. М., 2012.

- Хлебович В.В. Критическая соленость биологических процессов. Л., 1974.

- Хлебович В.В. Критическая соленость -гомеостаз -устойчивое развитие. Труды зоологического института РАН, 2013, приложение № 3: 3-6.

- Гарлов П.Е., Бугримов Б.С., Рыбалова Н.Б., Турецкий В.И., Торганов С.В. Способ воспроизводства популяций севрюги и балтийского лосося. Патент на изобретение РФ № 2582347. ФГБОУ ВО СПбГАУ (RU). Опубл. 27.04.2016. Бюл. № 12.

- Zohar Y., Muñoz-Cueto J.A., Elizur A., Kah O. Neuroendocrinology of reproduction in teleost fish. Gen. Comp. Endocr., 2010, 165(3): 438-455 ( ) DOI: 10.1016/j.ygcen.2009.04.017

- Garlov P.E. Plasticity of nonapeptidergic neurosecretory cells in fish hypothalamus and neurohypophysis. Int. Rev. Cytol., 2005, 245: 123-170 ( ) DOI: 10.1016/S0074-7696(05)45005-6

- Elliott J.M., Elliott J.A. Temperature requirements of Atlantic salmon Salmo salar, brown trout Salmo trutta and Arctic charr Salvelinus alpinus: predicting the effects of climate change. J. Fish Biol., 2010, 77(8): 1793-817 ( ) DOI: 10.1111/j.1095-8649.2010.02762.x

- Boeuf G.J, Payan P. How should salinity influence fish growth? Comp. Biochem. Physiol., 2001, 130(4): 411-423 ( ) DOI: 10.1016/S1532-0456(01)00268-X

- Deane E.E., Woo N.Y.S. Modulation of fish growth hormone levels by salinity, temperature, pollutants and aquaculture related stress: a review. Rev. Fish Biol. Fisher., 2009, 19(1): 97-120 ( ) DOI: 10.1007/s11160-008-9091-0

- Stefansson S.O., Bjürnsson B.Th., Ebbesson L.O.E., McCormic S.D. Smoltification. In.: Fish larval physiology/R.N. Finn, B.G. Kapor (eds.). Science Publishers, Inc. Enfield (NH) and IBN Publishing Co. Pvt. Ltd, New Delhi, 2008, Chapter 20: 639-681.

- Hasler A.D., Scholz A.T. Olfactory imprinting and homing in salmon. Investigations into the mechanism of the imprinting process. Berlin, Heidelbeg, NY, Tokyo, Springer Verlag, 1983 ( ) DOI: 10.1007/978-3-642-82070-0

- Stephen D., McCormick S.D., Hansen L.P., Quinn T.P, Saunders R.L. Movement, migration, and smolting of Atlantic salmon (Salmo salar). Can. J. Fish. Aquat. Sci., 55(S1), 1998: 77-92 (doi: doi: 10.1139/d98-011).

- Boiko N.E. Нexachloran and oil contaminations alter memorisation of odors in sturgeon, Acipenser güldenstädtii Brandt. J. Environ. Prot. Ecol., 2003, 4(1): 134-140.

- Dams removed to restore rivers in 2012. In: Water online. March, 12, 2013. Режим доступа: http://www.wateronline.com/doc/dams-removed-to-restore-rivers-0001?atc~c=771+s. Без даты.

- Cowx I.G., Nunn A.D., Harvey J.P., Noble R.A.A. Guidelines for stocking of fish within designated natural heritage sites. Scottish Natural Heritage Commissioned Report No. 513, 2012. Режим доступа: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.738.3232&rep=rep1&type=pdf. Без даты.

- Palmé A., Wennerström L., Guban P., Ryman L., Laikre L. Compromising Baltic salmon genetic diversity: conservation genetic risks associated with compensatory releases of salmon in the Baltic Sea. Havs-och vattenmyndigheten rapport 2012. Havs-och vattenmyndigheten, Göteborg, 2012. Режим доступа: https://www.havochvatten.se/download/18.13780b7613b461ffa9e1a83/1355996777952/rapport-2012-18-compromising-baltic-salmon-english.pdf. Без даты.

- Torrissen O., Jones S., Asche F., Guttormsen A., Skilbrei O.T., Nilsen F., Horsberg T.E., Jackson D. Salmon lice -impact on wild salmonids and salmon aquaculture. J. Fish Dis., 2013, 36(3): 171-194 ( ) DOI: 10.1111/jfd.12061

- Hutchings J.A. Unintentional selection, unanticipated insights: introductions, stocking, and the evolutionary ecology of fishes. J. Fish Biol., 2014, 85(6): 1907-1926 ( ) DOI: 10.1111/jfb.12545

- Beamesderfer R., Anders P., Young S. Technical basis for the Kootenai Sturgeon Conservation Aquaculture Program. Appendix A. In: Kootenai River Native Fish Conservation Aquaculture Program Step 2 Submittal. Kootenai Tribe of Idaho, 2012. Режим доступа: http://www.resto-ringthekootenai.org/resources/Step-2-AquaCulture-Doc/Appendix-A.pdf. Без даты.

- Culling M., Freamo H., Patterson K., Paul R. Berg P.R., Lien S., Boulding E.G. Signatures of selection on growth, shape, parr marks, and SNPs among seven Canadian Atlantic salmon (Salmo salar) populations. The Open Evolution Journal, 2013, 7(1): 1-16 ( ) DOI: 10.2174/1874404401307010001

- Thorstad E.B., Fleming I.A., McGinnity P., Soto D., Wennevik V., Whoriskey F. Incidence and impacts of escaped farmed Atlantic salmon Salmo salar in nature. NINA Special Report 36. World Wildlife Fund, Inc., 2008. Режим доступа: http://www.fao.org/3/a-aj272e.pdf.

- Lorenzen K. Understanding and managing enhancements: why fisheries scientists should care. J. Fish Biol., 2014, 85(6): 1807-1829 ( ) DOI: 10.1111/jfb.12573