Развитие железодефицитных анемий у девочек подростков

Автор: Делькашева Ш.Д.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 4-1 (83), 2021 года.

Бесплатный доступ

Полученные данные позволяют выделить девушек-подростков с анемией в группу высокого риска по формированию нарушений функции репродуктивной системы Выявлена взаимосвязь между гормональными и феррокинетическими показателями сыворотки крови Разработан алгоритм обследования анемии у девушек-подростков Обоснована тактика комбинированного лечения анемии у девушек-подростков с целью получения полной гематологической и клинической ремиссии с нормальными показателями феррокинетики.

Железодефицитная анемия, подростковый возраст, девочка

Короткий адрес: https://sciup.org/140259171

IDR: 140259171 | УДК: 616.155.194.8:616.15-07-053(470.46) | DOI: 10.46566/2225-1545_2021_1_83_850

Текст научной статьи Развитие железодефицитных анемий у девочек подростков

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дефицит железа (ДЖ) занимает первое место среди 38 наиболее распространенных заболеваний человека – им страдают более 3 млрд человек на Земле [4,6,9]. Наиболее высок риск развития ДЖ, как латентного (ЛДЖ), так и манифестного (железодефицитная анемия – ЖДА) у детей (особенно первых двух лет жизни) и женщин репродуктивного возраста. Согласно данным S. Osendarp и соавт. [1,5,11], в мире около 50% детей дошкольного возраста и беременных женщин имеют анемию. Установлено, что при частоте анемии 20% ДЖ существует у 50% населения в популяции. При частоте анемии 40% и выше вся популяция имеет различные виды ДЖ. В России, по данным разных авторов, ЖДА регистрируется у 6–40% детского населения [2,4,8]. Согласно исследованиям D. Subramanian и соавт. [7,10], 9% детей первых двух лет жизни имеют ЖДА.

Цель исследования. Оптимизация тактики лечения ЖДА у девочек подростков с помощью выбора на основе методов доказательной медицины наиболее эффективного терапевтического плана.

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач исследовано репродуктивное здоровье 160 девушек-подростков 14-19 лет,основную группу составили 110 девушек-подростков с анемией, которым проводилось комплексное обследование и лечение с применением современных методов диагностики и терапии, группу контроля составили 50 здоровых девушек-подростков.

Результаты исследования.Дефицит железа в подростковом возрасте значительно чаще наблюдается у девушек, что обусловлено становлением менструальной функции и большой ежемесячной кровопотерей. Так, проведенное в Японии исследование, показало, что латентная форма недостатка железа развивается у 71,8% школьниц уже через три года после начала менструации. Нормальной считается менструальная кровопотеря, составляющая 30-60 мл в месяц (15-30 мг железа). При полноценном питании, включающем достаточное количество мяса и рыбы, из кишечника может усваиваться до 2 мг железа в сутки, следовательно, при нормальной менструальной кровопотере анемия не развивается. Если же кровопотеря превышает 80 мл в месяц, риск развития анемии даже при нормальном питании очевиден.

Интересен факт, что дефицит железа может развиваться и у подростков, страдающих избыточным весом и ожирением, причем распространенность дефицита железа увеличивается пропорционально увеличению индекса массы тела (ИМТ). Ожирение является фактором риска для развития железодефицитной анемии у подростков обоих полов, но девушки подвержены данному риску почти в три раза чаще. Механизмы развития анемии у лиц, страдающих ожирением, до конца неизвестны, однако неоспоримым является факт несбалансированной высококалорийной диеты при возросших относительно массы тела потребностях в железе.

Интенсивные занятия спортом, аэробикой в некоторых случаях могут способствовать развитию железодефицитной анемии, особенно если ранее имелся скрытый дефицит железа. Развитие анемии при интенсивных спортивных нагрузках обусловлено повышением потребности в железе при больших физических нагрузках, увеличением мышечной массы и, следовательно, использованием большего количества железа для синтеза миоглобина и гемоглобина. Кроме этого, интенсивные физические нагрузки снижают абсорбцию железа в кишечнике и увеличивают его потери из -за гемолиза эритроцитов.

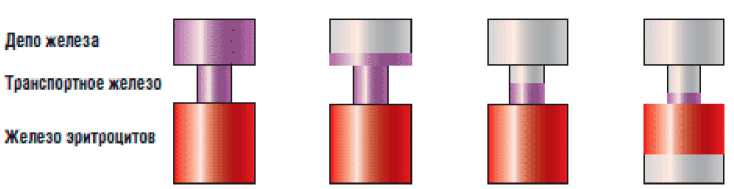

Железодефицитная анемия является заключительной стадией дефицита железа (клинически выраженный дефицит железа) и характеризуется полным истощением запасов железа, приводящим к снижению синтеза гемоглобина и других железосодержащих соединений: уменьшается количество ферритина; концентрация эритроцитарногопротопорфирина растет; насыщение трансферрина падает; уровень гемоглобина снижается (рис. 2).

Рис. 1. Степени дефицита железа

|

Депо костного мозга |

2-3 + |

0 следы |

0 |

0 |

|

ОЖСС (μmol/l) |

50-65 |

65 |

>70 |

>75 |

|

Ферритин сыворотки (μg/l) |

100 ± 60 |

<20 |

10 |

<10 |

|

Железо сыворотки (μmol/l) |

20 ± 10 |

<20 |

<11 |

<7 |

|

Насыщение трансферрина (%) |

35 ± 15 |

<30 |

<15 |

<10 |

|

Протопорфирин эритроцитов μmol/l) |

0,28-0,9 |

0,28-0,9 |

>1,50 |

>3,0 |

|

Эритроциты |

норма |

норма |

норма |

микроцитар-гипохромные |

При лечении железодефицитных состояний необходимо придерживаться двух основных правил: вначале установить и по возможности ликвидировать непосредственную причину, которая привела к развитию данной патологии, и восполнить дефицита железа лекарственными железосодержащими препаратами. Выбор препарата железа, его дозы и длительности лечения для коррекции железодефицитных состояний у подростков должен быть индивидуальным, учитывающим психологический статус пациента и все возможные побочные эффекты.

Предпочтение отдается пероральным препаратам, так как доказано, что разница в скорости нормализации уровня гемоглобина при пероральном и парентеральном применении железа составляет 2-3 дня. Важнейшими требованиями к препаратам железа для приема внутрь, применяемым в детской практике, являются хорошая биодоступность, высокая безопасность, наличие различных лекарственных форм, удобных для пациентов всех возрастов, а также характеристики, обеспечивающие хорошую приверженность лечению.

Лечение железосодержащими препаратами длительное и должно быть направлено не только на нормализацию уровня гемоглобина, но и на восполнение тканевых запасов железа, что может занять от 3 до 6 месяцев. В максимально переносимой дозе лечение проводится до полной нормализации содержания гемоглобина, что происходит не раньше чем через 6-8 недель. Клинические же признаки улучшения появляются значительно раньше (уже через 2-3 дня) по сравнению с нормализацией уровня гемоглобина. Для восполнения запасов железа после достижения нормального уровня гемоглобина проводят лечение железосодержащими препаратами в течение 3 месяцев в суточной дозе, которая в 2 раза меньше по сравнению с дозой, применявшейся на этапе купирования анемии. При продолжающихся избыточных потерях железа, например при менструальных кровотечениях, показан прием препаратов железа короткими курсами по 7-10 дней ежемесячно. При рецидиве анемии показано проведение повторного курса лечения в течение 1-2 месяцев.

Поскольку одной из основных причин развития дефицита железа у подростков является алиментарный фактор, необходимо принять меры по коррекции диеты пациента и в первую очередь обогатить рацион продуктами, содержащими гемовое железо (мясо и рыба). Также при оставлении диеты важно учитывать факторы, усиливающие или, напротив, ухудшающие биодоступность железа. Так, танины, карбонаты, оксалаты, фосфаты, этилендиаминтетрауксусная кислота (используется в качестве консерванта), молоко, растительные волокна, отруби тормозят абсорбцию негемового железа, а аскорбиновая, лимонная, янтарная кислоты, фруктоза, цистеин, сорбит, никотинамид, напротив, усиливают.Гемовые же формы железа мало подвержены влиянию пищевых и секреторных факторов. Рекомендуемые нормы потребления железа учитывают физиологическую потребность организма и среднюю биодоступность железа из обычного пищевого рациона, которая не превышает 10%.

Таблица 2.

Суточная потребность в железе для детей и подростков в РУз

|

Возраст |

0-3 мес. |

4-6 мес. |

7-12 мес. |

1-2 года |

2-3 года |

3-7 лет |

7-11 лет |

11-14 лет |

|

|

муж . |

жен . |

||||||||

|

Железо мг/сут. |

4 |

7 |

10 |

10 |

10 |

10 |

12 |

12 |

15 |

Кроме этого, чрезвычайно важна психологическая коррекция, особенно у подростков с протестным и девиантным поведением.

Вывод. Таким образом, диагностика, лечение и профилактика дефицита железа у подростков имеют особенности, которые необходимо учитывать практикующим педиатрам. Кроме того, подростки входят в группу риска по развитию железодефицитных состояний по целому ряду причин, в связи с чем актуальной задачей является разработка новых программ скрининга железодефицитных состояний у подростков с целью своевременной диагностики и лечения.

Список литературы Развитие железодефицитных анемий у девочек подростков

- Афанасьева A.A., Савенкова М.С., Неижко Л.Ю., Абдулаев А.К. Лимфаденопатия и лимфаденит у детей: диагностика и лечение // Consiliummedicum. Педиатрия. 2009. № 2. С.45-48.

- Быкова В.В. Некоторые особенности диагностики и лечения носовых кровотечений.автореф. дис. … канд. мед. наук. С-Пб, 2004. 21 с.

- Выклюк М.В. Ультразвуковое исследование высокого разрешения в диагностике патологии лимфатического аппарата челюстно-лицевой зоны у детей // Вестник рентгенологии и радиологии. 2009. №1. С. 16-19.

- Галимзянов Х.М., Квятковский И.Е., Гальцева Л.А., Сагитова Г.Р. и др. Современные технологии оздоровления детей в школьных образовательных учреждениях. Методическое пособие. Астраханская государственная медицинская академия Росздрава. Астрахань, 2010. 78 с.

- Джабарова Е.В. Лечение острых лимфаденитов шеи в детской хирургической практике. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Ростов-на-Дону, 2012. 21 с.

- Дроздова М.В., Тырнова E.B. Клинико-лабораторный мониторинг хронической Эпштейна - Барр вирусной инфекции у детей с лимфопролиферативным синдромом // Российская оториноларингология. 2008. №6. С.50-55.

- Зиновьева Г.А. Геморрагический васкулит у детей: клиника и лечение // Российский педиатрический журнал. 2013. № 1. С.24 - 26.

- Козарезова Т.И., Климкович Н.Н. Болезни крови у детей: учебное пособие. Мн.: Белорусская наука, 2014. 383 с.

- Сагитова Г.Р., Нураденов Х.П., Елисеев Ф.И. Медико-социальный портрет несовершеннолетнего пациента в современных условиях. // Фундаментальные исследования. 2014. №2. С.156-158.

- Пименова Н.Р., Сагитова Г.Р. Значение интерлейкина-8 у новорожденных с острой дыхательной недостаточностью. //Вопросы практической педиатрии. 2012. Т.7. №5. С.16-18.