Развивающая среда образовательного учреждения как фактор формирования человеческого потенциала экономики региона

Автор: Соколова Дарья Витальевна, Кулакова Анна Борисовна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Гуманитарные науки

Статья в выпуске: 10 (30), 2015 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена описанию влияния развивающей среды образовательного учреждения на формирование человеческого потенциала экономики региона. В ней обо снована актуальность рассматриваемого вопроса, а также значимость психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе. Рассмотрены теоретико-методологические подходы к определению понятия «человеческий потенциал», разработкой которых занимались такие ученые, как А. Смит, У. Петти, К. Маркс, Д. Рикардо, Т. Шульц, а также А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, М.М. Критский, И.В. Ильинский, С.А. Курганский и другие. Также в статье раскрыта взаимосвязь человеческого потенциала и развивающей среды образовательного учреждения. Описана структура развивающей среды, которая включает в себя пространственно-семантический, содержательно-методический, коммуникационно-организационный компоненты. Данные компоненты находят свое отражение в деятельности созданного на базе Института социально-экономического развития территорий РАН Научно-образовательного центра экономики и информационных технологий, который осуществляет дополнительное экономическое образование школьников и обучение аспирантов. В рамках его деятельности группа психолого-педагогического сопровождения реализует систему мероприятий, ориентированных на создание условий развивающей среды в образовательном процессе, и осуществляет работу по следующим направлениям: диагностическое и развивающее. Система психологических исследований обучающихся направлена на изучение уровня адаптированности, самочувствия, активности, настроения, уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей, психоэмоционального состояния. Изложена сущность развивающей работы со школьниками и аспирантами. В статье сделан вывод о том, что деятельность психолого-педагогической группы позволяет создать в научно-образовательном центре комфортные условия для всех участников образовательного процесса. Сложившаяся система мероприятий организует вокруг обучающихся среду, которая развивает полноценную, гармоничную, эмоционально-устойчивую, успешно адаптирующуюся к внешним меняющимся условиям личность для обеспечения региона человеческим потенциалом. Опыт организации развивающей среды в Научно-образовательном центре Института социально-экономического развития территорий РАН могут использовать сотрудники образовательных учреждений с учетом всех преимуществ и недостатков представленной системы.

Человеческий потенциал, развивающая среда образовательного учреждения, диагностика, развивающая работа, психолого-педагогическое сопровождение, научно-образовательный центр

Короткий адрес: https://sciup.org/14746329

IDR: 14746329

Текст научной статьи Развивающая среда образовательного учреждения как фактор формирования человеческого потенциала экономики региона

СОКОЛОВА ДАРЬЯ ВИТАЛЬЕВНА инженер-исследователь отдела исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

КУЛАКОВА АННА БОРИСОВНА младший научный сотрудник отдела исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Данная статья посвящена описанию влияния развивающей среды образовательного учреждения на формирование человеческого потенциала экономики региона. В ней обоснована актуальность рассматриваемого вопроса, а также значимость психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе. Рассмотрены теоретико-методологические подходы к определению понятия «человеческий потенциал», разработкой которых занимались такие ученые, как А. Смит, У Петти, К. Маркс, Д. Рикардо, Т. Шульц, а также А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, М.М. Критский, И.В. Ильинский, С.А. Курганский и другие. Также в статье раскрыта взаимосвязь человеческого потенциала и развивающей среды образовательного учреждения. Описана структура развивающей среды, которая включает в себя пространственно-семантический, содержательно-методический, коммуникационно-организационный компоненты. Данные компоненты находят свое отражение в деятельности созданного на базе Института социально-экономического развития территорий РАН Научно-образовательного центра экономики и информационных технологий, который осуществляет дополнительное экономическое образование школьников и обучение аспирантов. В рамках его деятельности группа психолого-педагогического сопровождения реализует систему мероприятий, ориентированных на создание условий развивающей среды в образовательном процессе, и осуществляет работу по следующим направлениям: диагностическое и развивающее. Система психологических исследований обучающихся направлена на изучение уровня адаптированности, самочувствия, активности, настроения,уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей, психоэмоционального состояния. Изложена сущность развивающей работы со школьниками и аспирантами. В статье сделан вывод о том, что деятельность психолого-педагогической группы позволяет создать в научно-образовательном центре комфортные условия для всех участников образовательного процесса. Сложившаяся система мероприятий организует вокруг обучающихся среду, которая развивает полноценную, гармоничную, эмоционально-устойчивую, успешно адаптирующуюся к внешним меняющимся условиям личность для обеспечения региона человеческим потенциалом. Опыт организации развивающей среды в Научно-образовательном центре Института социально-экономического развития территорий РАН могут использовать сотрудники образовательных учреждений с учетом всех преимуществ и недостатков представленной системы.

Человеческий потенциал, развивающая среда образовательного учреждения, диагностика, развивающая работа, психолого-педагогическое сопровождение, научно-образовательный центр.

В современной быстро меняющейся социально-экономической ситуации важным становится решение вопроса о необходимости создания условий обеспечения субъектов Российской Федерации высококвалифицированными кадрами, которое предполагает, в том числе, развитие человеческих ресурсов, эффективное применение ими знаний, умений и навыков для получения более высоких результатов в социально-экономической сфере. Важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.

Формирование совокупности данных качеств осуществляется только в условиях психологически комфортной, благоприятной, профессионально-компетентной среды. Поэтому одной из первостепенных задач образовательных учреждений является создание той атмосферы, которая бы воспитывала и развивала полноценную, гармоничную, эмоционально-устойчивую, успешно адаптирующуюся к внешним меняющимся условиям личность для обеспечения регионов человеческим потенциалом [3]. Именно такая личность составляет кадровый человеческий потенциал экономики региона.

Впервые вопросы, связанные с развитием человеческого потенциала, отражены в работах А. Смита, У. Петти, Д. Рикардо и К. Маркса. В XVIII веке У. Петти писал, что «искусность» населения, его «живые движущие силы» являются основой накопления национального богатства и сами представляют собой богатство нации. Именно он предпринял попытку измерения прообраза человеческого потенциала, величина которого оказалась значительно выше вещественной составляющей национального богатства [15]. Дальнейшее развитие идея человеческого потенциала получила в трудах А. Смита, который считал, что накопление человеком способностей, знаний, навыков, мастерства и умений, которые впоследствии будут использоваться с целью получения доходов, является частью богатства общества и самого человека [15]. Д. Рикардо, Дж. Милль придавали образованию, приобретенным способностям и воспитанию важнейшую роль в формировании человеческого потенциала, способного приносить доход в будущем [15].

В конце XIX – начале XX вв. в эпоху развития крупного машинного производства экономическая мысль в целом находилась под влиянием процессов, происходящих в сфере материального накопления.

Накопление капитала и материально-вещественные факторы рассматривались как универсальные и определяющие факторы прогресса. Однако именно анализ источников роста материального богатства привел к новому видению роли человека в экономике [20].

Эта мысль нашла отражение в теории человеческого потенциала, сформированной Т. Шульцем [15]. Он доказал первостепенное значение качественных характеристик рабочей силы в экономическом развитии общества. Также в это время были опубликованы работы по теории человеческого потенциала Г. Беккера, У. Боуэна [15]. Вопросами экономического обоснования целесообразности инвестиций в человека, в его образование и здоровье занимались М. Блауг, Дж. Вейзи, Дж. Кендрик, Й. Бен-Порэт, Дж. Минцер [20].

Немалый вклад в развитие теоретических основ концепции человеческого потенциала внесли современные российские экономисты. Начиная с 90-х годов ХХ века, появляется ряд работ, в которых исследуются особенности формирования и повышения эффективности использования человеческого потенциала. Данный вопрос отражен в трудах А.И. Добрынина, С.А. Дятлова, М.М. Критского, И.В. Ильинского, С.А. Курганского, Р.М. Нуреева и др. [15].

В то же время в отечественной науке далеко не все стороны развития человеческого потенциала имеют достаточное обоснование. Необходимо глубокое теоретическое осмысление социально-экономического содержания этого процесса, обоснование механизмов взаимосвязи социальных факторов и человеческого развития.

В данной статье мы рассматриваем человеческий потенциал как системную совокупность интеллектуальных и физических способностей воспроизводства здоровья, знаний, профессиональной квалификации, умений и навыков, получения дохода, восприятия и развития культуры и этики, которая в определенных условиях, при необходимых ресурсах обеспечивает возможность жизнедеятельности [11]. Иными словами, это все возможности человека (или общества в целом), определяющие его предельную продуктивность.

Следует отметить, что человеческий потенциал является подвижным по своему содержанию и поддается всестороннему формированию и совершенствованию [12].

Исследователь С.Н. Сахаровский классифицирует факторы формирования и использования человеческого потенциала на три группы [15]:

– факторы 1-го порядка – те, которые непосредственно и первично воздействуют на формирование человеческого потенциала (семейное окружение, развивающая среда образовательного учреждения и т. д.);

– факторы 2-го порядка – определяют долю целевых вложений при инвестировании в человека в системе координат «инвестиции – доход»;

– факторы 3-го порядка – те, которые позволяют человеческий потенциал трансформировать в его реализованную форму путем получения более высоких доходов.

Перечисленные факторы тесно взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. Следует отметить, что фундаментальными являются факторы первого порядка, потому что от их влияния зависит качество человеческого потенциала. В связи с этим особое внимание следует уделить развивающей среде образовательного учреждения, которая относится к факторам первого порядка и обеспечивает качественное, всестороннее развитие человека [15].

В самом широком контексте развивающая среда представляет собой любое социокультурное пространство, в рамках которого случайно или с различной степенью организованности реализуется процесс развития личности [15].

Анализ научной литературы позволяет говорить о том, что понимание развивающей среды как одного из определяющих факторов развития личности школьника всегда являлось традиционным для отечественной педагогической практики, начиная с работ К.Д. Ушинского, Л.H. Толстого, П.Ф. Лесгафта, С.Т. Шацкого [18]. Но при этом развивающая среда рассматривалась только как феномен внеучебной жизни. Воздействие среды на развитие личности рассматривалось также в трудах классиков зарубежной педагогики: К.А. Гельвеций, Я.А. Коменский, Я. Корчак, Р. Оуэн, Ж.Ж. Руссо и др. [18].

Для того чтобы образовательное пространство выступало как развивающая среда, оно должно приобрести следующие свойства [1]:

– гибкость, обозначающую способность образовательных структур к стремительному преобразованию, изменению в соответствии с изменяющимися потребностями личности, окружающей среды, общества;

– непрерывность, выражающуюся через взаимодействие и преемственность в деятельности входящих в нее элементов;

– интегрированность, обеспечивающую решение учебно-воспитательных задач посредством усиления взаимодействия входящих в нее структур.

В центре развивающей среды стоит образовательное учреждение, работающее в режиме развития и имеющее своей целью процесс становления личности ребенка, раскрытие его индивидуальных возможностей, формирования познавательной активности.

Понятие «развивающая среда образовательного учреждения» в последнее десятилетие изучается отечественными и зарубежными учеными: С.А. Каме- невой, М.В. Крупениной, М.Я. Басовой и др. В контексте их исследований развивающая среда – это интегральная характеристика воздействия всего комплекса условий, в которых протекает жизнедеятельность обучающихся, на их психологическое состояние, успешность учебной деятельности и личностное развитие [14].

В данной статье под «развивающей средой в образовательном учреждении» мы понимаем совокупность социальных, культурных, а также специально организованных психолого-педагогических условий, в результате создания которых происходит развитие личности обучающихся [13].

Развивающая среда образовательного учреждения включает в свою структуру следующие компоненты [1] (табл. 1).

Вышеизложенные компоненты развивающей среды находят отражение в деятельности Научно-образовательного центра экономики и информационных технологий, созданного на базе Института социально-экономического развития территорий РАН (далее НОЦ ИСЭРТ РАН).

Целью данной статьи авторы ставят представление опыта организации развивающей среды научно-образовательного центра, которая позволяет создать благоприятные условия для развития профессиональных важных качеств будущих специалистов в области экономики.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

– описать цель, задачи и принципы деятельности группы психолого-педагогического сопровождения Научнообразовательного центра ИСЭРТ РАН;

– раскрыть сущность диагностического и развивающего направления деятельности психолого-педагогической группы.

НОЦ ИСЭРТ РАН представляет собой инновационную структуру, многоступенчатую систему подготовки высококвали-

Таблица 1. Структура развивающей среды образовательного учреждения

|

Компонент |

Содержание |

|

Пространственносемантический |

– архитектурно-эстетическая организация жизненного пространства (информационно-техническая база, дизайн интерьеров, пространственная структура учебных и рекреационных помещений); – символическое пространство (различные символы – эмблема, традиции и др.). |

|

Содержательнометодический |

|

|

Коммуникационноорганизационный |

|

цированных кадров в области экономики и управления. Образовательный процесс организован в виде очного факультатива по экономике для школьников 5 – 11 классов с целью повышения эффективности усвоения экономических знаний, умений и навыков [10].

Формирование коммуникативно-организационного компонента развивающей среды Научно-образовательного центра с целью гармоничного развития участников его образовательного пространства отводится группе психолого-педагогического сопровождения (далее ППГ) [9].

При реализации данного направления деятельности специалисты ППГ выполняют следующие задачи:

– содействуют личностному, интеллектуальному и профессиональному становлению и развитию обучающихся НОЦ;

– определяют психоэмоциональное состояние, мотивационную сферу обучающихся с помощью психологических диагностик и осуществляют их коррекцию, исходя из полученных результатов;

– развивают навыки эффективного общения, создавая благоприятный социально-психологический климат в учебном коллективе [17].

Кроме того, работа психологической составляющей процесса обучения основана на принципах:

– комплексности, непрерывности процесса социально-психологического сопровождения;

– междисциплинарности методов его реализации;

– приоритета интересов участников сопровождения;

– конфиденциальности получаемых данных и информированности школьников и педагогов о ходе и содержании сопровождения [4].

Основная деятельность группы психологического сопровождения НОЦ осуществляется в ходе системной реализации диагностического и развивающего направлений. Работа в рамках каждого вектора носит творческий характер и, в первую очередь, исходит из потребностей школьников и аспирантов в ходе учебного и профессионального процессов. Специалистами используются такие формы и методы работы, как развивающие занятия, деловые игры, психологические тестирования, мониторинги оценки, опросы, тренинги, групповые и индивидуальные занятия, научные и методические семинары и т. д. [4; 19].

Приоритетами в создании развивающей среды являются социально-психологический комфорт, личностное, интеллектуальное и профессиональное развитие, психологическое здоровье участников образовательного процесса.

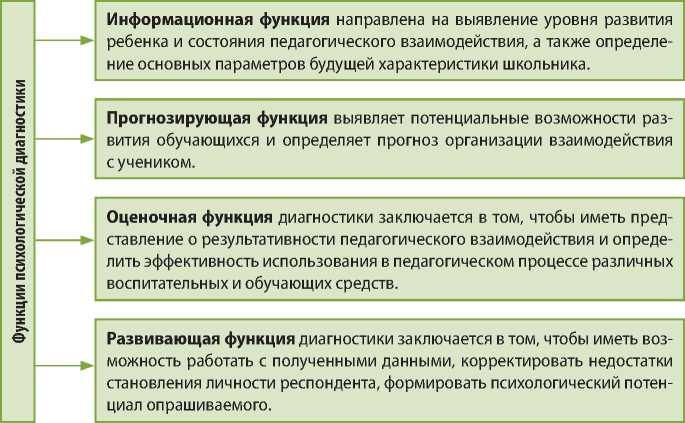

Представим содержание каждого направления более подробно. Психологическая диагностика является одним из компонентов педагогического процесса. Она определяется как оценочная практика, направленная на изучение индивидуально-психологических особенностей школьника и социально-психологических характеристик коллектива с целью оптимизации развивающей среды образовательного процесса.

В психолого-педагогическом процессе диагностика выполняет следующие функции (рисунок) [4].

Основные задачи психологической диагностики можно сформулировать следующим образом [4]:

– определить уровни развития испытуемого;

– обнаружить изменения основных характеристик и признаков личности в лучшую или худшую сторону;

– проанализировать полученные факты;

– установить причины изменений;

– выработать план дальнейшей коррекционной работы по результатам диагностики.

Диагностическое направление работы в НОЦ ИСЭРТ РАН является наи- более приоритетным и масштабным по своему содержанию. Оно включает в себя проведение на протяжении всего учебного года психологических диагностик, которые направлены на исследование разнообразных сторон личностного развития обучающихся в процессе получения знаний, умений и навыков (табл. 2). Следует отметить, что порядок проведения диагностической работы обуславливается логикой учебного процесса, т. е. выстраивается исходя из закономерностей обучения школьников и аспирантов [4].

Результаты, полученные в ходе проведения психологических исследований, позволяют отслеживать динамику личностного развития обучающегося и осуществлять на ее основании личностно-ориентированный подход в образовательном процессе к каждому школьнику, аспиранту.

Таким образом, итоги диагностической работы являются фундаментальной базой в НОЦ ИСЭРТ РАН для организации развивающей среды, направленной на создание условий для всестороннего развития участников образовательного процесса через проведение мероприя-

Рис. Функции психологического исследования

Таблица 2. Перечень психологических диагностик, проводимых в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН

Развивающая работа – наиболее динамичная структура, гибкая по своему содержанию, быстро реагирующая на изменения и потребности образовательного процесса, которая способствует оптимизации психолого-педагогического сопровождения его участников, а также создает психологически комфортную, благоприятную, профессионально компетентную среду в образовательном пространстве НОЦ [7].

Сущность развивающей работы со школьниками заключается в разработке и проведении элективных курсов по психологии общения для 5 – 10 классов. Они направлены на формирование у школьников психологической культуры общения. Большая роль в них отведена формированию и развитию у обучающихся навыков эффективного взаимодействия и коммуникативной компетентности в сфере делового общения, умению взаимодействовать в группе и работать в команде, а также развитию представления о психологических свойствах личности, познанию себя.

Программы курсов разработаны по принципу усложнения и в зависимости от возраста детей (табл. 3) .

Курс по психологии общения для 5 – 8 классов в основном направлен на формирование у школьников первоначальных знаний по психологии общения, на развитие у них стремления к познанию себя, своих эмоций и чувств, групповому взаимодействию, активизации коммуникативных навыков и творческого мышления детей [6].

Циклы занятий 9 классов обращены на подготовку школьников к различным ситуациям общения. Основное внимание в них сконцентрировано на деловых играх, в процессе которых участники занятия учатся налаживать и поддерживать необходимые контакты с людьми, формируют навыки ассертивного поведения в конфликте, осваивают основные принципы этики делового общения, знакомясь с различными его формами: деловыми беседами, переговорами, публичными выступлениями и т. д. [5].

Элективный курс «Профориентация» в 10-х классах введен с 2014/2015 уч. г. Темы, которые рассматриваются в рамках курса, имеют широкую направленность:

Таблица 3. Курсы психологических дисциплин в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН

|

Класс |

Название курса |

Количество часов |

Формы |

Контроль домашних заданий |

|

5 – 8 |

«Азбука общения» |

16 |

Психогимнастические упражнения, групповые игры, тесты, индивидуальная работа и т. д. |

Рисунок, минисочинение, эссе, творческое задание и т. д. |

|

9 |

«Деловое общение» |

10 |

Минилекции, деловые игры, групповая и индивидуальная работа, творческие проекты, тесты, арт-терапевтические тренинги, ролевые игры и онлайн-экскурсии и т. д. |

Анализ ситуации, рассуждение, разыгрывание ситуаций, сочинение, доклад и т. д. |

|

10 |

«Профориентация» |

18 |

«Классификации профессий», «Составление резюме», «Здоровье и выбор профессии», «Система профессионального образования» и т. д. [16].

В дополнение к элективным курсам сотрудниками психолого-педагогической группы были разработаны и включены в практику следующие тренинговые занятия:

– «Психологическая подготовка к сдаче экзаменов», направленное на формирование и развитие представления школьников о психологических аспектах подготовки к экзаменам (9 и 11 классы);

– «Технологии эффективной учебы», ориентированное на овладение обучающимися основными приемами, способствующими наилучшему прохождению учебного процесса (7, 8, 10 классы).

Данные занятия проходят в игровой форме, предполагающей активное взаимодействие участников, и содержат информацию теоретико-практического характера, необходимую школьникам для наиболее эффективной организации своего времени, учебной деятельности и т. д. [7].

Другая сторона данного направления реализуется в разработке и проведении тематических развивающих занятий с аспирантами.

Работа с поступившими в аспирантуру ИСЭРТ РАН обучающимися начинается с цикла развивающих тренинговых занятий, первоочередной задачей которых является налаживание коммуникаций в группе, формирование базы для принятия новых условий обучения и трудовой деятельности.

Тематика занятий обусловлена особенностями прохождения аспирантами адаптационного периода и охватывает множество областей. Так, сотрудниками психологической группы проводятся следующие занятия: «Я – аспирант!», «Мой путь в науке», «Кодекс корпоративной этики», «Эффективное управление временем» и т. д. [9].

По мере накопления опыта развивающей работы с аспирантами была выработана наиболее эффективная в использовании схема проведения данных занятий. В общем плане развивающее занятие предполагает взаимодействие участников в кругу и состоит из четырех этапов (табл. 4) .

Кроме того, практика показала, что для создания комфорта и атмосферы сотрудничества в план любых мероприятий необходимо включать занятия, направленные на взаимодействие в группе, командообразование, творческое мышление, инициативность, самоуправление, расширение интеллектуального и духовного кругозора школьников и аспирантов и профилактику неблагоприятных ситуаций.

В содержание этого направления входят разработка и проведение мероприятий в рамках тематических недель: «Неделя этикета», «Неделя психологии», «Неделя здоровья», «Неделя Вологды» (табл. 5) [3].

Занятия проходят в игровой, тренинговой форме, в виде творческих встреч, показов тематических фильмов и т. д. Помимо полезной информации, которую получают обучающиеся в ходе участия в

Таблица 4. Структура развивающего психологического занятия

|

Наименование этапа |

Цель |

|

Разминка |

Приветствие участников, создание благоприятной атмосферы для сотрудничества, активизация коммуникативных навыков аспирантов, сплочение и оптимизация настроения коллектива. |

|

Информирование по теме |

Формирование у детей представления об основных понятиях психологии общения, активизация интереса к самопознанию, формирование коммуникативной компетентности у участников занятия. |

|

Практическая часть |

Отработка практических навыков |

|

Рефлексия |

Получение обратной связи от участников занятия, формирование навыков самоанализа, обмен впечатлениями, подведение итогов. |

Таблица 5. Перечень тематических недель Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН

Проведение развивающей работы со школьниками и аспирантами способствует активизации личностных ресурсов ее участников при решении социальнопсихологических проблем и позволяет сформировать и развить навыки саморегуляции эмоционального состояния, креативного мышления, уверенного поведения, эффективного публичного выступления и многие др., что, в свою очередь, является необходимым элементом в профессиональном становлении личности. Формирование перечисленных на- выков является значимым компонентом условий развивающей среды и неотъемлемой частью подготовки научных кадров для экономики региона.

Подводя итоги, следует отметить, что деятельность Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН обеспечивает комфортные условия для всех участников образовательного процесса. Сложившаяся система мероприятий организует вокруг обучающихся развивающую среду, которая обеспечивает полноценное, гармоничное, всестороннее их развитие, что позволяет прогнозировать формирование качественного человеческого потенциала экономики региона. Перспективами данной работы является совершенствование системы мероприятий группы психологопедагогического сопровождения.

Список литературы Развивающая среда образовательного учреждения как фактор формирования человеческого потенциала экономики региона

- Бордовская, Н. В. Вызовы времени и новые модели развивающей образовательной среды /Н. В. Бордовская//Человек и образование. -2013. -№ 2 (35). -С. 4-11.

- Иванова, Н. В. Психолого-педагогические исследования образовательной среды школы: направления и перспективы /Н. В. Иванова//Современные проблемы науки и образования. -2014. -№ 3. -Режим доступа: http://www.science-education.ru/117-13042

- Королева, И. А. Деятельность методической и психологической групп в организации и сопровождении школьников в образовательном процессе (из опыта НОЦ ИСЭРТ РАН) /И. А. Королева, О. Ю. Зябкина//Молодой ученый. -2012. -№ 5. -С. 435-444.

- Кулакова, А. Б. Диагностическое направление работы в НОЦ ИСЭРТ РАН /А. Б. Кулакова, Ж. В. Фомина//Вопросы территориального развития. -2014. -№ 9 (19). -Режим доступа: http://vtr.isertran.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=4281

- Кулакова, А. Б. Творческие способности обучающихся НОЦ ИСЭРТ РАН как фактор формирования высококвалифицированного кадрового потенциала региона /А. Б. Кулакова, Ж. В. Фомина//Новая экономика -новое общество: сб. материалов VIII межвузовской науч.-практ. конф., г. Вологда, 14.02.2014/филиал ФГБОУ ВПО СПбГЭУ в г. Вологде, ИСЭРТ РАН. -Вологда, 2014.

- Кулакова, А. Б. Теоретические и методические аспекты адаптации как значимые вопросы психолого-педагогического сопровождения /А. Б. Кулакова, Ж. В. Фомина//Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты (часть 8): сб. научных трудов по материалам Междунар. научн.-практ. конф., г. Тамбов. -Тамбов, 2014. -С. 75-76.

- Кулакова, А. Б. Элементы тренинговой работы в образовательном процессе /А. Б. Кулакова, Ж. В. Фомина//Вопросы территориального развития. -2014. -№ 8 (18). -Режим доступа: http://vtr.isertran.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=4202

- Курасов, Н. В. Изучение понятия одаренности в рамках психолого-педагогического знания /Н. В. Курасов, И. А. Ледовских, Н. А. Ручкова//Образование и общество. -2015. -№ 2 (91). -С. 65-68.

- Леонидова, Г. В. Научно-образовательный центр как основа профильного обучения в системе экономического образования в регионе /Г. В. Леонидова, О. Н. Политова//Проблемы развития территории. -2004. -№ 25. -С. 64-65.

- Научно-образовательный центр ИСЭРТ РАН: 10 лет. От идеи до реализации /В. А. Ильин, А. А. Шабунова, В. И. Попова, Г. В. Леонидова, О. Ю. Гарманова, С. Ю. Егорихина, И. А. Королева, А. Б. Кулакова, Ж. В. Фомина. -Кн. 1: Подсистема дополнительного школьного образования. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. -138 с.

- Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь /Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. -2-е изд., испр. -М.: ИНФРА-М, 1999. -479 с.

- Расширенное воспроизводство научных кадров как ключевое звено поступательного развития территорий /В. А. Ильин, К. А. Гулин, Г. В. Леонидова//Приоритеты научно-технического развития Северо-Запада России: материалы заседания Межведомственного Северо-Западного координационного совета при РАН по фундаментальным и прикладным исследованиям/под общей редакцией В. В. Окрепилова. -СПб.: ГУАП, 2011. -С. 144-161.

- Розонтова, Д. В. Влияние психолого-педагогических условий на процесс адаптации школьников НОЦ ИСЭРТ РАН /Д. В. Розонтова//Вопросы территориального развития. -2014. -№ 2 (12). -Режим доступа: http://vtr.isert-ran.ru/?module=Articles&action=view&aid=3575

- Розонтова, Д. В. Формирование коммуникативных способностей обучающихся в условиях развивающей среды НОЦ ИСЭРТ РАН /Д. В. Розонтова, А. Б. Кулакова//Проблемы развития территории. -2014. -№ 5 (73) -С. 69-77.

- Сахаровский, С. Н. Институциональные факторы формирования человеческого потенциала /С. Н. Сахаровский//Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). -2012. -№ 2. -С. 83-92.

- Соколова, Д. В. Профессиональная ориентация школьников как фактор развития человеческого потенциала территорий (на примере научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН) /Д. В. Соколова, А. А. Пеева//Проблемы развития территории. -2015. -№ 77. -С. 104-114.

- Соколова, Д. В. Развивающая среда учреждения дополнительного образования (на примере НОЦ ИСЭРТ РАН) /Д. В. Соколова, Н. Н. Сеничева//Теоретические и прикладные вопросы науки и образования: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., г. Тамбов. -Тамбов, 2015. -С. 152-153.

- Тринитатская, О. Г. Управление развивающей средой инновационного образовательного учреждения : автореф. на соиск. уч. степ. докт. пед. наук: 13.00.01/О. Г. Тринитатская. -М., 2009. -514 с.

- Фомина, Ж. В. Исследовательская деятельность обучающихся в формировании ключевых компетенций /Ж. В. Фомина, А. Б. Кулакова, Д. В. Соколова//В мире научных открытий. -2015. -№ 1.1 (76). -С. 693-703.

- Человеческий потенциал как критический ресурс России /под ред. Б. Г. Юдина. -М.: ИФРАН, 2007. -175 c.