Реабилитация больных с поражением спинного мозга с использованием метода функциональной регуляции движения

Автор: Киселев Дмитрий Анатольевич, Лайшева О.А., Губанов Вячеслав Вячеславович

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Неврология

Статья в выпуске: 3 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

Разработан новый метод лечебного воздействия в терапии детского церебрального паралича - метод функциональной регуляции движений (ФРД), представляющий собой индивидуальную методику с применением содружественной работы анатомически отдаленных мышечных групп. Методика обеспечивает воздействие на механизмы патологической активности ЦНС посредством включения глубоких регуляционных процессов, представляющих собой онтогенетические программы двигательной активности. Преимуществом методики является быстрое формирование правильного двигательного стереотипа, индивидуальный подход, что способствует увеличению эффективности терапии

Активность, движение, детский церебральный паралич, метод, программа, реабилитация, спинной мозг, травма

Короткий адрес: https://sciup.org/14917143

IDR: 14917143

Текст научной статьи Реабилитация больных с поражением спинного мозга с использованием метода функциональной регуляции движения

1Введение. На кафедре ЛФК и спортивной медицины РГМУ внедрен новый способ лечения нарушений функции движения у неврологических больных – метод функциональной регуляции движений (ФРД). Начиная с 2005 г. осуществлялось практическое применение методики и давалась оценка ее эффективности при работе с пациентами с поражением ЦНС. Анализ инструментальных данных диагностического обследования (стабилометрический метод, ЭЭГ) в процессе применения метода ФРД позволил нам предположить, что применение методики в условиях поражения спинного мозга также окажет положительный эффект. Проводилась работа с применением метода ФРД у пациентов с последствиями травмы и поражения спинного мозга различного генеза.

Методы. Нами наблюдались пациенты с диагнозом: нижний периферический паралич как следствие грыжи позвоночника – 14 человек; последствия оперативного вмешательства на спинном мозге – 7 человек, последствия травматического повреждения спинного мозга, перелома позвоночника – 17 человек; последствия перенесенного полиомиелита – 18 человек. Для всех наблюдений было характерным наличие длительного анамнеза заболевания, длительный период восстановительного лечения с применением различных методов реабилитации.

Применялись следующие методы диагностики: сбор анамнеза пациента, клинический неврологический и ортопедический осмотры с обязательным измерением длины нижних конечностей, поверхностная электронейромиография (ЭНМГ), стабилометри-ческий метод исследования [1, 2]. Все пациенты носили ортезные аппараты с целью вертикализации и реализации возможности самостоятельной ходьбы.

В предлагаемую статью вошли результаты 5-летнего наблюдения в катамнезе. С целью акцентирования внимания на эффективности воздействия методики в каждом примере даны результаты первичного применения метода ФСД. Учитывая специфичность клиники поражения, необходимо отметить, что применение метода ФРД у данного контингента больных не имеет широких возможностей к инструментальному анализу эффективности работы, так как на наш взгляд, стабилометрический метод не является адек-

ватной оценкой динамики лечения вследствие наличия некоторых факторов, определяющих малоин-формативность обследования у данного контингента больных.

Продолжительность однократной ежедневной процедуры ФРД составляла 15 мин. Курс занятий 20 дней. Повторный цикл занятий проводился через 10 дней после окончания предыдущего курса. Со всеми упомянутыми пациентами длительность работы с использованием метода ФРД составляла 1 год.

Пациентам в начале и в конце каждого курса лечения проводилось стабилометрическое диагностическое исследование в «американской» стойке с открытыми глазами в течение 60 сек. В исследовании учитывались следующие параметры стабилограммы:

-

1) площадь статокинезиограммы;

-

2) направление и степень фронтальных и сагиттальных смещений ОЦД (среднее положение ОЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях, среднеквадратическое отклонение ОЦД во фронтальной плоскости и сагиттальной плоскостях, максимальная амплитуда колебаний ОЦД во фронтальной плоскости и сагиттальной плоскостях);

-

3) скорость ОЦД;

-

4) длина статокинезиограммы.

Далее проводилась работа с использованием специальной методики. Пациенту предлагалось выполнить физические упражнения для анатомически отдаленных мышечных групп [3, 4] в разном ритмическом рисунке: одновременное включение мышц нижних и верхних конечностей, во время которого пациенту предлагались различные произвольные движения в суставах верхних и нижних конечностей, самостоятельная коррекция положения головы относительно вертикальной оси. При условии отсутствия понимания пациентом возможности произвольного включения в работу определенных мышц, например, при последствиях полиомиелита, перенесенном в раннем детском возрасте, выполнение методики ограничивалось только теми потенциальными возможностями, которые можно было реализовать у данного конкретного больного. Работа проводилась в положении лежа на спине и сидя, на кушетке. В примерах представлены пациенты с наиболее тяжелыми последствиями заболевания.

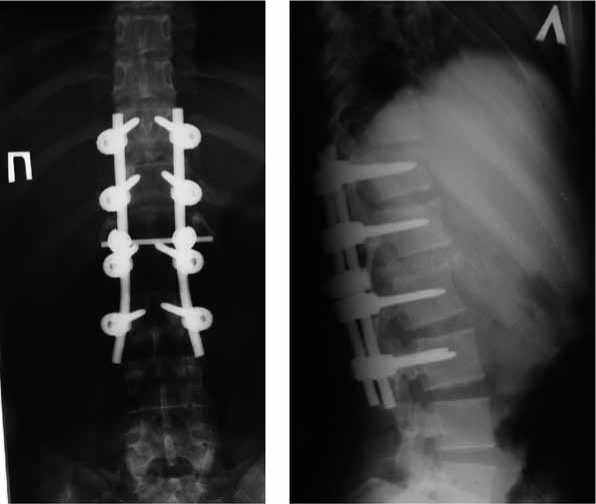

Пример 1. Пациент Т., 18 лет (рис. 1, 2). Диагноз: последствия травматического повреждения спинного мозга на уровне Th12-L1, нижний вялый парапарез.

Рис. 1. Компьютерная томография пациента Т., 18 лет, до операции

Рис. 2. Компьютерная томография пациента Т., 18 лет, после операции

Нарушение функции тазовых органов. При обследовании: полное отсутствие движений во всех отделах нижних конечностей; выраженное нарушение про-прио-, ноцицептивной поверхностной чувствительности, больше справа: по передней поверхности – до уровня пупочной линии, по задней поверхности – до уровня гребня подвздошной кости; глубокая проприоцептивная чувствительность сохранена, снижена.

Обращает на себя внимание тот факт, что травматическое повреждение первично произошло в передних отделах спинного мозга вследствие перелома позвоночника со смещением. Это достаточно важная характеристика для объяснения последующей динамики.

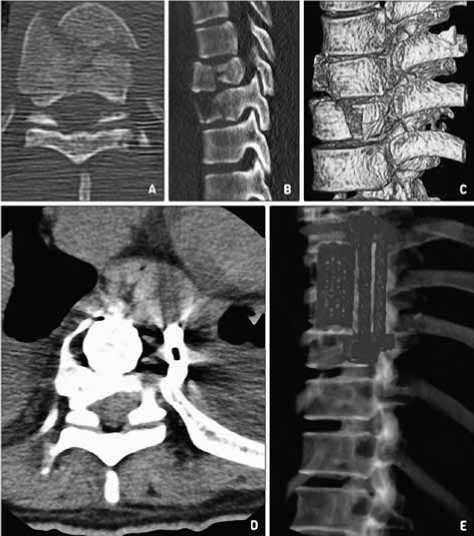

Пример 2. Пациент Д., 34 года (рис. 3 а). Диагноз: последствия травматического повреждения спинного мозга на уровне С5-С6, нижний вялый парапарез; нарушение функции тазовых органов. При обследовании: полное отсутствие движений во всех отделах нижних конечностей; Незначительное нарушение проприоцептивной чувствительности, сильное нарушение ноцицептивной чувствительности: по передней поверхности – до уровня верхней трети бедра, по задней поверхности – до уровня середины ягодиц; глубокая проприоцептивная чувствительность сохранена. В сравнении с пациентом Т.(пример 1) в данном случае отмечалось

Рис. 3 а. Компьютерная томография пациента Д., 34 года

Рис. 3 б. Компьютерная томография пациента Д., 55 лет хорошее сохранение чувствительности в области стопы, голени, бедра.

Пример 3. Пациент Д., 55 лет (рис. 3 б). Диагноз: последствия травматического повреждения спинного мозга на уровне Th8-Th9, нижний вялый парапарез; нарушение функции тазовых органов. При обследовании: полное отсутствие движений во всех отделах нижних конечностей; отсутствие проприоцептивной чувствительности, сильное нарушение ноцицептивной чувствительности: по передней поверхности – до уровня лобкового симфиза, по задней поверхности – до уровня средней трети бедра; глубокая проприоцептивная чувствительность сохранена.

Пример 4. Пациент К., 12 лет. Диагноз: нижний вялый парапарез как следствие перенесенного полиомиелита; нарушение функции тазовых органов. При обследовании: частичные движения в мышцах передней и задней групп мышц бедра при произвольной активности; проприоцептивная чувствительность снижена, отсутствие ноцицептивной чувствительности в области голеней, стоп; глубокая проприоцептивная чувствительность сохранена (данные КТ, МРТ неинформативны).

Результаты. Во всех рассмотренных случаях на фоне первичного применения метода ФРД всеми пациентами отмечалось выраженное увеличение чувствительности, состоящее в том, что каждый из пациентов говорил о появлении дополнительных ощущений: понимание «собственных ног», осознание того, «какая мышца работает», и т.п. Данная динамика в нашем обзоре важна, так как все пациенты свидетельствовали об отсутствии подобной динамики во время какого-либо другого реабилитационного лечения. В дальнейшем это способствовало таким положительным клиническим результатам, как постепенный отказ от ортезов. Этот факт является наиболее значимым в реабилитационной динамике, так как сначала, по причине увеличения постурологического проприоцептивного контроля, нормализации обратной связи, появляется возможность удаления пояснично-тазового сегмента ортезных аппаратов, позже – бедренного сегмента шин ортеза, в нескольких случаях реабилитация привела к возможности использования в голеностопном суставе не ортезной системы, а только туторов на голеностопные суставы. Пациенты, приведенные в примерах 2-4, в настоящий момент пользуются только голеностопными ортезами. Часть пациентов группы наблюдения использует только коленные и голеностопные ортезы. Один случай (см. пример 1) стоит упомянуть отдельно. На фоне лечения отмечалось небольшое увеличение проприо-, ноцицептивной чувствительности в области голеней, бедер. При этом двигательная динамика в нижних конечностях полностью отсутствовала, произвольной и непроизвольной моторики в нижних конечностях на данный момент нет. Однако пациент ходит с опорой на четырехопорные трости без ортезов и туторов. Более того, был достигнут столь явный эффект, что девушка способна ходить на высоких каблуках.

Обсуждение. По нашему мнению, ранее полученные результаты применения методики ФРД при патологии ЦНС: ДЦП, последствия ЧМТ, последствия инсульта головного мозга – дают возможность предположить, что включение механизмов моторной активности на уровне программных регуляций ЦНС должно принести эффективный результат в лечении рассматриваемой патологии. Достоверность стабилометрического исследования [1, 2, 5-7] у спинальных больных не имеет информативности и не отражает положительной динамики в той мере, как это выявляется при применении данного диагностического метода у пациентов с поражением ЦНС. Это связано прежде всего с вертикализацией больных в ортезах. Данные ЭНМГ также неинформативны, так как даже появление положительной двигательной динамики не сопровождалось значимыми изменениями ЭНМГ. В связи с этим основная оценка в отличие от пациентов с заболеваниями ЦНС осуществлялась на основе опроса больных. Оценка по шкалам мышечной силы также не показательна, так как положительная динамика происходит медленно и выражается прежде всего в улучшении постурологической регуляции пациента, выраженном увеличении самоконтроля.

Физиологическая постурологическая регуляция пациентов с тяжелыми двигательными нарушениями направлена на то, чтобы происходило формирование дополнительных механизмов компенсационной регуляции, выражающееся в появлении синергии между верхними и нижними конечностями, а также в верхних и нижних конечностях между правой и левой стороной. При условии сохранения какой-либо двигательной моторики в нижних конечностях механизмы приспособительной компенсации при движениях направлены не на стимуляцию работы отдельных мышечных групп, а на включение в работу конечности как целого сегмента без дифференцировки на отдельные мышечные группы агонистов-антагонистов и т.д. Таков механизм постоянной и нормальной компенсации тяжелых двигательных нарушений, вследствие чего реабилитация затрудняется и становится малоэффективной, поскольку любая работа, направленная на включение мышц нижних конечностей, сильно нивелируется синергичной работой других мышечных групп. На фоне работы с использованием метода ФРД происходит запрос на регуляцию двигательной активности в глубоко лежащие структуры ЦНС, что приводит к включению программ физиологической регуляции мышечных взаимоотношений. Это, в свою очередь, ведет к полноценному включению проприо-, ноцицептивного круга обратной регуляции в поддержании функциональной регуляции движений [3, 4, 8-10]. Клинически это выражается в появлении у больного массы собственных ощущений от самостоятельной работы на первых же сеансах применения методики.

Заключение.

-

1. Разработана новая методика восстановительного лечения нарушений функции движения у больных с поражением спинного мозга, представляющая собой индивидуальную методику с применением со-

- дружественной работы анатомически отдаленных мышечных групп.

-

2. Преимущество методики заключается в гибком индивидуализированном подходе, позволяющем менять схему воздействия метода с учетом физических возможностей пациента без потери эффективности лечебного воздействия.

-

3. Преимуществом методики является также быстрое формирование оптимального компенсаторного двигательного стереотипа за счет исключения физиологических механизмов компенсационной синергии, что способствует увеличению эффективности мероприятий восстановительного лечения.

-

4. Разработанная методика экономически выгодна за счет сокращения длительности лечения пациента, благодаря выраженному эффекту восстановления функции движения и, как следствие, снижению степени ограничения его физических возможностей.

Список литературы Реабилитация больных с поражением спинного мозга с использованием метода функциональной регуляции движения

- Дифференцированная методика восстановления оптимальной опорной функции и коррекции укорочения нижних конечностей у детей с неврологическими заболеваниями/В.В. Кармазин, Д.А. Киселев, Е.Ю. Сергеенко [и др.]//Научно-практический журнал «Детская Больница». 2006. № 1 (23). С. 30-40.

- Реабилитация детей с неврологическими заболеваниями с использованием стабилометрии и метода ликвидации патологической синергии/В.В. Кармазин, Д.А. Киселев, В.В. Кузин [и др.]//Научно-практический медицинский журнал «Доктор. Ру». 2007. №. 5. С. 22-29.

- Крыжановский Г.Н. Общая патофизиология нервной системы: Руководство-К85. М.: Медицина, 1997. 352 с.

- Крыжановский Г.Н. Детерминантные структуры в патологии нервной системы. М., 1980. 34 с.

- Вага B.G., Bosco F.M., Bucciarelli М. Developmental pragmatics in normal and abnormal children//Brain Lang. 1999. № 68 (3). P. 507-528.

- Dursun E., Dursun N., Alican D. Effects of biofeedback treatment on gait in children with cerebral palsy//Disabil Rehabil. 2004. №26(2). P. 116-120.

- Laibow R. Medical applications of neurobiofeedback//Introduction to quantitative EEG and Neurofeedback/Eds.: J.R. Evans & A. Abarbanel Academic Press, 1999. P. 83-102.

- Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 1974. 446 с.

- Лурия А.Р. Основы нейропсихологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 3-е изд., стер. М.: Изд. центр «Академия», 2004. 384 с.

- Гранит Р Основы регуляции движений. М.: Мир, 1973.350 с.