Реабилитация спортсменок, перенесших кесарево сечение с последующим патологическим рубцеванием

Автор: Кинзерская Наталья Александровна, Сумная Дина Борисовна, Кинзерский Антон Александрович, Садова Валентина Алексеевна, Быков Евгений Витальевич, Григорьева Наталья Михайловна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Восстановительная и спортивная медицина

Статья в выпуске: 2 т.23, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: разработка программы реабилитации постоперационных патологических функционально значимых рубцов и оценка ее клинической эффективности. Материалы и методы. На базе клиники профессора Кинзерского, ООО «Центр нейромышечной стабилизации», кафедры спортивной медицины и физической реабилитации и НИИ олимпийского спорта УралГУФК проходили курс реабилитации 65 спортсменок, средний возраст 20,6 ± 2,9 года, перенесших кесарево сечение с последующим патологическим рубцеванием. У всех спортсменок исследовалось в сыворотке крови содержание продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и Fe2+-аскорбат-индуцированное ПОЛ спектрофотометрическим методом. Пациентки были разделены на 3 группы: группа А получала инъекционную терапию ботулиническим токсином типа А (БТА). БТА - препарат «Ботокс», восстановленный 0,9%-ным физиологическим раствором в стандартной концентрации вводился внутрирубцово из расчета 2 ЕД на 1 кв см рубца); группа Б получала только мануальную терапию плюс тейпирование; группа В получала мануальную терапию с последующим кинезиотейпированием + ботулинический токсин типа А. Группа контроля здоровых для биохимических исследований была идентичного возраста и пола. Результаты. Выявлено снижение клинических проявлений патологии и значительный косметический эффект. У пациенток с функционально значимыми послеоперационными рубцами выявлялись достоверные признаки активизации липопероксидации на фоне снижения антиокислительной активности сыворотки крови. Данные показатели наиболее значительно улучшались в группе с наивысшим клиническим эффектом после реабилитации с использованием мануальной терапии + тейпы + БТА. Заключение. Реабилитация патологических функционально значимых рубцов должна проходить комплексно и включать несколько методик. Использование ботулотоксина типа А и включение его в комплексную терапию способствует успешному лечению гипертрофических клинически значимых рубцов, где необходима стимуляция пластических и трофических процессов в тканях, подверженных альтерации.

Функционально значимые постоперационные рубцы, патологическое рубцевание, лечение ботулотоксином типа а, мануальная терапия, кинезиотейпирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147240957

IDR: 147240957 | УДК: 616.5-003.92-085(083.13):001.895 | DOI: 10.14529/hsm230221

Текст научной статьи Реабилитация спортсменок, перенесших кесарево сечение с последующим патологическим рубцеванием

А.А. Kinzerskiy, ,

V.А. Sadova, ,

Е.V. Bykov, ,

N.M. Grigoreva, ,

Введение. Рубцевание – нормальный процесс после оперативных вмешательств. Но фиброзирование у различных людей будет протекать не всегда одинаково, и иногда это будет патологическое рубцевание (келоидные и гипертрофические рубцы), что в перспективе может приводить к нежелательным последствиям. Патологическое рубцевание – распространенная проблема, затрагивающая более 100 млн человек ежегодно. Наличие рубцовых изменений может негативно отразиться на спортивной карьере, так как может повлечь за собой двигательные изменения. Как показывает клиническая практика, принципиальное значение имеет не только сам факт и величина того или иного функционального и эстети- ческого дефекта при рубцовых изменениях кожи, но и степень их негативного влияния на процесс физической, психологической и социальной адаптации больного.

Образование рубца является следствием заживления раны, полученной в результате физической травмы либо хирургического вмешательства. Патологические рубцы развиваются из-за аномальной реакции заживления на травму. Патологическое рубцевание в дальнейшем проявляется различными нежелательными явлениями [21].

В патогенезе патологических рубцов большую роль играют факторы риска. Среди местных факторов очень важным, является натяжение раны. Действительно, часто гипер- трофические рубцы развиваются как раз на тех участках тела, которые подвергаются наибольшему натяжению кожи [7, 14, 31, 34]. Также к местным факторам относят многократное травмирование области, где со временем может сформироваться патологический рубец. Системные факторы могут быть связаны с системным воспалением, инфекцией, гипертонией [13]. Заживление ран делится на три фазы (воспалительная, пролиферативная, ремоделирующая). Рубец формируется на последней фазе (фазе ремоделирования) [2].

Воспалительная фаза протекает до 10 дней. Здесь происходит повреждение клеток, в том числе эндотелиоцитов, обнажается субэндотелиальный коллаген, в результате чего происходит активация свертывания, и сгустки фибрина изолируют рану [1–3]. Выделяющиеся биохимические субстанции вызывают вазодилатацию и боль. Воспалительные клетки (прежде всего нейтрофилы) активизируются и передвигаются в область повреждения, где очищают рану (фагоцитируют остатки межклеточного матрикса и бактерии) и, секретируя вазодилатирующие медиаторы и цитокины, стимулируют пролиферацию и миграцию фибробластов и эндотелиальных клеток, готовят переход к следующей фазе – пролиферации [2, 3].

Во второй, пролиферативной, фазе, которая длится до 30 дней, происходит ангиогенез, отложение белков внеклеточного матрикса и эпителизация. Активированные фибробласты синтезируют белки внеклеточного матрикса – преимущественно коллаген и фибронектин, формирующие остов для последующей миграции и пролиферации клеток [3].

Фибробласты секретируют ростовые факторы и цитокины, а также высвобождают протеазы (протеиназы), разрушающие нежизнеспособные ткани, фибриновый сгусток и излишки коллагена, способствуя, последующему ремоделированию ткани рубца. Кератиноциты мигрируют с краев раны к ее центру, покрывая поверхность вначале монослоем клеток, а затем формируя многослойный эпидермис. Все процессы пролиферативной фазы контролируются ростовыми факторами и другими цитокинами, высвобождаемыми макрофагами, фибробластами и кератиноцитами [1, 3].

Далее до 90 дней протекает фаза ремоделирования, где продолжается синтез и отложение коллагена фибробластами. Сначала синтезируется коллаген III типа, затем – кол- лаген II типа. Коллагеновые нити (ранее – тонкие и беспорядочно ориентированные) становятся толще [1].

При помощи протеаз они ориентируются вдоль линии рубца. Как правило, в ране анаболические и катаболические процессы достигают равновесия примерно к 6–8-й неделе после повреждения. На этом этапе прочность рубца составляет примерно 30–40 % от прочности неповрежденной кожи. Рубец, в начале процесса – гиперемированный и утолщенный, по мере созревания становится бледнее, мягче, перестает выступать над поверхностью кожи. Если баланс между анаболической и катаболической фазой нарушается, коллагена образуется больше, чем разрушается, рубец начинает расти [1, 2].

Основные факторы, связанные с патологическим рубцеванием, которые активно обсуждаются учеными, – пролиферация фибробластов, инфильтрация воспалительных клеток, секреция цитокинов, трансформирующий фактор роста (TGF)-b1, механическая нагрузка на рану, натяжение тканей вокруг постоперационной раны [2, 3].

Механическое воздействие на рану и натяжение окружающих тканей увеличивают миграцию фибробластов и уменьшают их апоптоз, вследствие чего может возникнуть неудовлетворительный косметический эффект [18].

Созревание такого рубца нарушается, он продолжает выступать над поверхностью кожи и остается гиперемированным. Такие рубцы классифицируются как келоидные и гипертрофические. Гипертрофические рубцы отличаются от нормальных, нормотрофических, плотностью и возвышением над уровнем окружающей кожи [3, 18].

Гипертрофические рубцы возникают в результате пролиферативного процесса. Данный процесс клинически характеризуется повышенным эритематозным, неэластичным фиброзированием. Имеет относительно медленный и неполный регресс по сравнению с нормальными рубцами. Патологические (гипертрофические) рубцы являются результатом чрезмерного разрастания фибробластов, которые остаются после процесса заживления раны после операции. Они могут проявляться клинически зудом, болью, чувством стянутости и сопровождаться косметическими, функциональными и психологическими проблемами [2].

В гипертрофических рубцах повышено количество миофибробластов. Трансформирующий фактор роста-бета (TGF-бета) стимулирует дифференцировку как местных, так и костных фибробластов в миофибробласты, что затем создает натяжение раны. Предполагается, что существующее напряжение на ране может усугубить этот путь, создавая порочный круг. Некоторые провоспалительные медиаторы в патологических рубцах не регулируются. К ним относятся фактор некроза опухоли-альфа, интерлейкин-1 альфа, интерлейкин-1 бета и интерлейкин-6. Некоторые специалисты считают, что эти медиаторы более выражены в ответ на травму у пациентов, предрасположенных к гипертрофическим и келоидным рубцам. Гистологически в гипертрофических рубцах обнаруживаются толстые пучки коллагена. Наблюдается отложение волокон коллагена III типа, расположенных параллельно эпидермису, многочисленные кровеносные сосуды и неокапиллярные врастания [20].

Объективно гипертрофические рубцы представляют собой области повышенной ин-дурации и часто дисхромии над местом раны, особенно в местах повышенного натяжения. Часто они вызывают раздражение, зуд и даже невропатическую боль. Тяжелые гипертрофические рубцы на большой площади могут вызывать контрактуры, которые могут привести к инвалидизации [20].

Репарация и рубцевание включает в себя комплекс морфологических, иммунологических и биохимических изменений, которые происходят на всех уровнях (молекулярном, клеточном, органном и организменном), но изученность данных процессов на сегодняшний день неполная. Вместе с тем и оптимальный, наиболее универсальный и эффективный метод для коррекции нежелательных явлений процессов репарации и рубцевания является предметом поиска в настоящее время [4].

На сегодняшний день существует большое количество способов коррекции постоперационных рубцов, что подтверждает отсутствие универсального единого метода [12].

Сегодня значительную эффективность имеют инъекционные методы коррекции рубцов – наиболее популярые – глюкокортикостероиды [5], также все большую популярность набирает препарат ботулинического токсина типа (БТА) А [9].

Вышеуказанные методы описывают больше эстетическую составляющую эффективно- сти коррекции рубцов, что расширяет эстетические показания для препаратов БТА в косметологии, способствуя улучшению внешнего вида рубца.

Врачи-неврологи, мануальные терапевты и реабилитологи также работают с постоперационными рубцами. Однако далеко не всеми рассматривается роль повреждения тканей в развитии отдаленных болевых синдромов в локализациях, отдаленных от места оперативного вмешательства. БТА используется ими для устранения локальных мышечных спазмов. Ранее препарат был доступен для клинического применения в неврологии и косметологии. Клинической практике по данному препарату – более 30 лет.

В клинических рекомендациях не существует прописей для коррекции данных состояний БТА, однако тема приобретает все большую актуальность с каждым днем. Профилактика и лечение рубцов с помощью ботулинического токсина типа А является одной из горячих тем клинических исследований последних лет.

Ботулинический токсин типа A (BoNT-A) – нейротоксин, получаемый из анаэробных бактерий Clostridium botulinum. Он связывается с нервно-мышечным соединением и подавляет высвобождение ацетилхолина [15]. Ботулинический токсин представляет собой белок нейротоксин. Несмотря на то, что существует семь иммунологически различных серотипов, ботулотоксин типа А остается наиболее широко используемым в клинической практике. Оказывая свои паралитические эффекты, он предотвращает нейроэкзоцитоз синаптических ацетилхолиновых везикул посредством протеолитического расщепления пресинап-тического мембранного ассоциированного синаптосомного белка, связанного с нервом. Одно из новых применений ботулинического токсина включает лечение рубцов с рядом предлагаемых полезных действий, включая уменьшение мышечного напряжения наряду с вмешательством в активность фибробластов [29].

Местная инъекция BoNT-A вызывает временное мышечное расслабление длительностью от 2 до 6 месяцев. Механизм, который впервые был описан для роли BoNT-A в лечении рубцов, заключался в иммобилизации заживающих тканей [17]. Наиболее актуально, что введение BoNT-A – это отсутствие побочного действия, вызванного инъекционными стероидами [16].

Четкие механизмы действия BoNT-A в профилактике и лечении рубцов до сих пор четко не изучены, но доказаны положительные эффекты на натяжение раны, образование коллагена и фибробластов [10].

Ботулинический токсин типа A (BTA) представляет собой нейротоксический белок, который связывается с рецептором белка прикрепления растворимого N-этилмалеимид-чувствительного фактора, предотвращая высвобождение нейротрансмиттеров из преси-наптических нервов. Предполагается, что БТА оказывает прямое обезболивающее действие за счет снижения высвобождения медиаторов, таких как вещество P, глутамат и пептид, родственный гену кальцитонина (CGRP) [26]. Ботулотоксин влияет на активность фибробластов и минимизирует напряжение вокруг рубца за счет мускульной химиоиммобилизации [27].

Время заживления раны, натяжение краев раны, пролиферация фибробластов и отложение внеклеточного матрикса являются важными факторами формирования рубца, и ботулинический токсин типа А может регулировать вышеперечисленное. В последние годы проведено много исследований по применению ботулотоксина типа А при лечении различных видов гиперплазии и посттравматических рубцов [25]. Необходимо найти комплексный подход, отражающий эффективность общей реабилитации, включая не только косметические изменения, но и функциональность, и болевой синдром, обусловленные неправильным рубцеванием и неадекватной компенсаторной реакцией организма.

Патологические гипертрофические рубцы выходят за пределы кожного повреждения, поэтому часто считаются, в первую очередь, косметической проблемой, поскольку они, как правило, довольно выпуклые и пигментированные. Однако эти рубцы также сопровождаются функциональными симптомами, зудом и болью, которые включают нейрональные и иммунологические механизмы и существенно влияют на качество жизни [19].

Понятие и критерии активности рубца достаточно подробно описал Карл Левит [22], что значительно облегчает критерии подбора пациентов для исследования.

Для работы с активными рубцами неинвазивно предполагаются остеопатические и мануальные техники, включая использование кинезиотейпов, которые предназначены для воздействия на покровные ткани. Тейп способствует афферентной обратной связи и ремоделированию рубца [11]. Аппликации тейпов воздействуют на поверхностную фасцию, улучшая подвижность тканей [32]. Обычно тейпирование рубцов проводят с небольшим натяжением или без натяжения только для создания подъемной силы. Тейпы также могут обеспечить метод приложения давления для уменьшения кровотока, ускорения перехода фибробластов, повышения гидратации рубца и уменьшения отложения коллагена [6]. Положительные эффекты определяются подвижностью и улучшением внешнего вида рубца.

Возможно предполагать и улучшение функционально-двигательной сферы из-за растяжения кожи и облегчения моторики. Огромный плюс метода в том, что применение тей-пирования практически не вызывает дискомфорта и побочных реакций [23, 30].

Также есть предположение, что улучшить состояние шрама могут массаж и мануальная терапия. Это основано на возможности механического разрушения фиброзной ткани, что приводит к податливости рубца [28]. Поскольку важнейшим местным фактором возникновения гипертрофии является натяжение рубца, многие методы предотвращения проблемы и лечения рубцовых деформаций направлены именно на фиксацию и устранение натяжения покровных тканей в постоперационной области.

Передача механических раздражителей в организме, например, с помощью мануальных методов, по-видимому, происходит по двум сигнальным путям. Эмпирически «высвобождение» в тканях часто можно почувствовать уже через несколько минут. Следовательно, механический раздражитель должен воздействовать непосредственно на ткань (например, высвобождение возможных патологических поперечных связей или реактивное изменение тонуса соединительной ткани). Второй сигнальный путь был научно исследован под термином «механотрансдукция». Это реакция внутри клетки на механически приложенный раздражитель извне. Если стимул адекватен, клетка реагирует транскрипцией генов и, таким образом, влияет на цитоскелет и внеклеточный матрикс и, следовательно, на качество пораженной ткани [8, 33]. Таким образом, целью терапевтически применяемых мануальных техник является не удлинение коллагеновых волокон путем растяжения (как предпо- лагалось ранее), а прямое воздействие на биологические процессы в клетке посредством адекватной стимуляции.

Материалы и методы. На базе клиники профессора Кинзерского, Центра нейромышечной стабилизации ООО «Центр нейромышечной стабилизации» проведено исследование, в котором приняли участие 65 человек, средний возраст 20,6 ± 2,9 года. Все пациентки имели в анамнезе оперативное вмешательство, закончившееся образованием патологического гипертрофического рубца на месте хирургического доступа. Все пациентки были обследованы неврологом, мануальным терапевтом для определения активности рубца и его клинической значимости. Для оценки внешнего вида рубца и ощущений пациенток использовалась шкала POSAS (Patient and Observer Scar Assessment Scale, Draaijers, 2004).

Пациентки были разделены на 3 группы: группа А – 25 человек, получающие инъекционную терапию ботулиническим токсином типа А; группа Б – 20 человек, получала только мануальную терапию плюс кинезиотейпирова-ние; группа В – 20 человек получали мануальную терапию с последующим кинезиотейпи-рованием + ботулинический токсин типа А.

Для пациенток, которым проводилась инъекционная терапия ботулиническим токсином типа А, применялся препарат «Ботокс», восстановленный 0,9%-ным физиологическим раствором в стандартной концентрации. Инъ- екции проводились внутрирубцово из расчета 2 ЕД на 1 см2 рубца. После сеанса терапии результат во всех группах оценивался через 3 недели. Группа контроля здоровых (20 человек) для биохимических исследований была идентичного возраста и пола. Статистическую обработку полученных данных выполняли с использованием пакета прикладных статистических программ SPSS, версия 21.

Результаты исследования. Рубцы у пациенток имели выраженный алый цвет, неровность, выступали над поверхностью кожи, были плотными на ощупь. Также все пациентки жаловались на клинические проявления рубца: боль, зуд, потеря чувствительности кожи над рубцом – различной степени выраженности.

Гипертрофические рубцы формировались в участках повышенной функциональной активности, когда формирующаяся рубцовая ткань подвергалась продольному растяжению при сокращениях мышц.

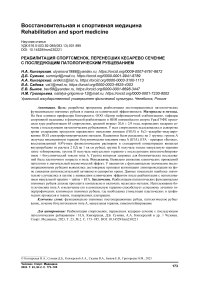

Чтобы оценить данные количественно была проведена оценка рубца по шкале POSAS (Patient and Observer Scar Assessment Scale, Draaijers, 2004). Эта шкала подразумевает определение состояния рубца не только врачом, но и пациентом, который оценивает выраженность причиняемого рубцом дискомфорта и его внешний вид (цвет, толщину и др.). Общая оценка внешнего вида рубца входит в общий балл. Чем выше был общий балл, тем хуже состояние рубца. Все обследованные паци-

-

■ оценка врача до реабилитации

-

■ оценка пациента до реабилитации

s оценка врача после реабилитации к оценка пациента после реабилитации

Рис. 1. Оценка рубцов до и после реабилитации по шкале POSAS (Patient and Observer Scar Assessment Scale, Draaijers)

Fig. 1. Pre- and post-rehabilitation scoring of scars with the POSAS scale

ентки отметили положительный эффект от лечения (рис. 1). По шкале POSAS прослеживалось четкое снижение баллов, характеризующих состояние рубца, как при исследовании врачом в группах А, Б и В в 1,82 (p < 0,05), 1,06 (p > 0,05) и в 2,29 (p < 0,05) раза соответственно, так и при самостоятельном заполнении анкеты пациентками в группах А, Б и В в 1,69 (p < 0,05), 1,15 (p > 0,05) и в 2,09 (p < 0,05) раза соответственно. Все пациентки заметили снижение клинических проявлений: зуда, болезненности, восстановление чувствительности кожи над рубцом, а также значительный косметический эффект: сглаживание рубца, выравнивание цвета за счет уменьшения пигментации и васкуляризации рубца, при пальпации рубец после лечения становился менее плотным и более эластичным, что характеризовалось снижением суммы баллов по шкале POSAS. Наибольший клинический эффект был достигнут у пациенток группы В, где был использован комплекс реабилитационных методик из мануальной терапии, кинезиотейпирования и локальной инъекционной терапии ботулиническим токсином типа А (БТА).

Мануальные методики воздействия в виде усиленного разминания и дефиброзирования рубцовых тканей с воздействием во время манипуляции прямо по рубцу и поперек рубца позволяли добиться максимальной однородности рубцовой поверхности с окружающими тканями. Если рубец был умеренно зрелый и зрелый, интенсивность воздействия усиливали, продолжительность процедуры доводили до 20 минут. Процедуры назначались ежедневно или через день. Такая терапия приводила к активной гиперемии в области рубца, что свидетельствовало об усилении микроциркуляции в зоне воздействия. Это существенно улучшало обменные процессы, активизировало разволокнение грубой рубцовой ткани, что в результате уменьшало высоту рубца. Добавление кинезиотейпирования после мануальной терапии вводилось для пролонгации эффекта.

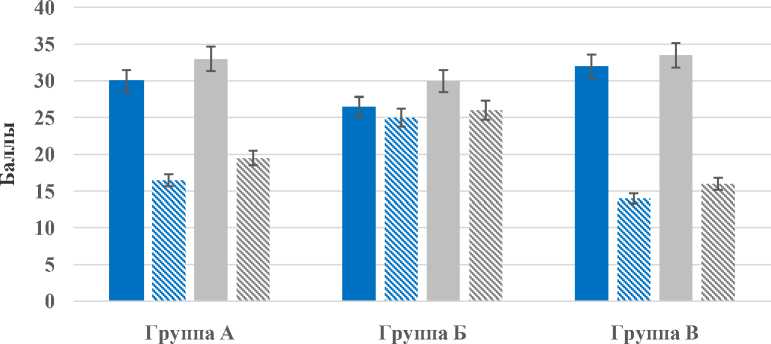

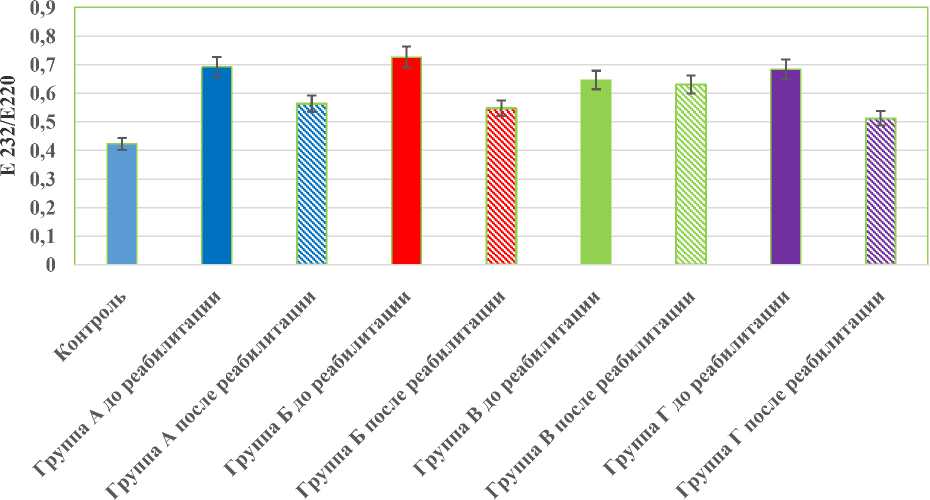

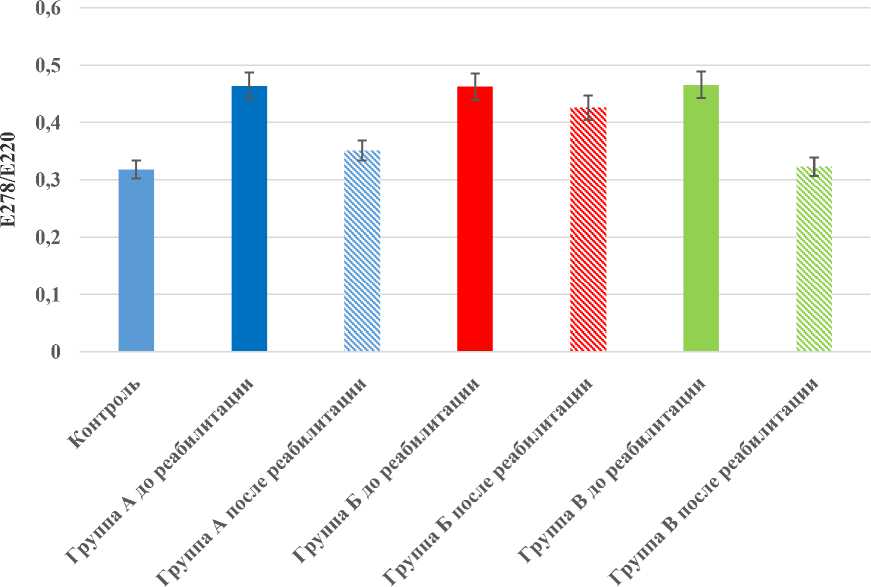

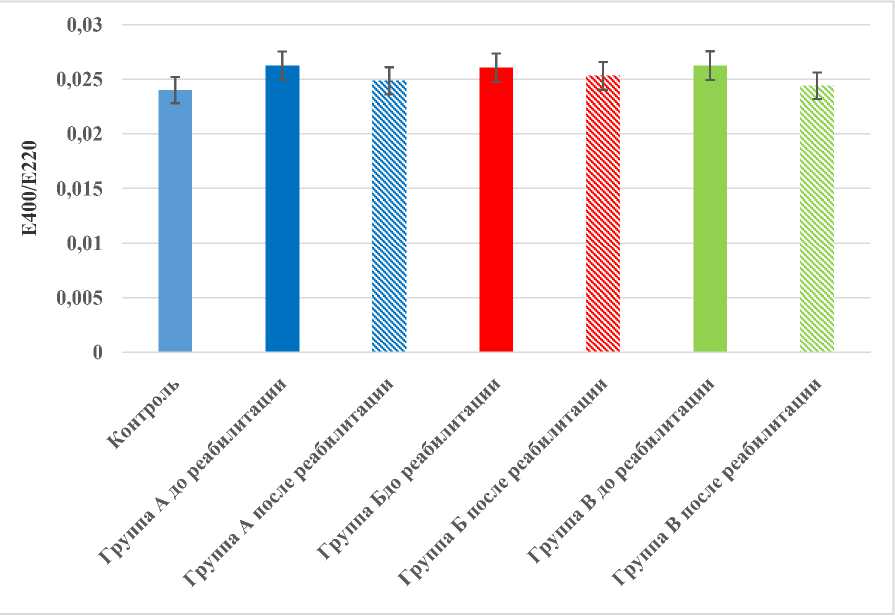

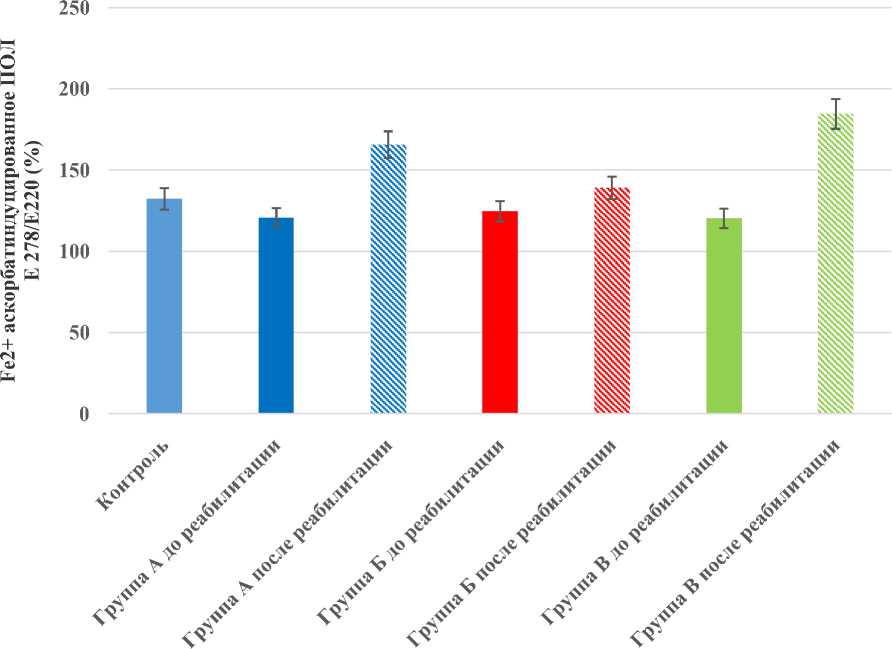

Результаты исследования показали, как представлено на рис. 2–6, что у пациенток с функционально значимыми послеоперационными рубцами выявлялись достоверные (р < 0,05) признаки активизации липоперок-сидации на фоне снижения антиокислитель-ной активности сыворотки крови.

Аномальная активизация ПОЛ приводила к избыточному накоплению продуктов липо-пероксидации, обладающих повреждающим действием на мембранные структуры. Снижение исходно повышенных продуктов ПОЛ после реабилитации было у пациенток всех групп.

Рис. 2. Содержание в сыворотке крови диеновых конъюгатов у пациенток обследуемых групп до и после реабилитации

Fig. 2. Diene conjugates in the blood serum of patients before and after rehabilitation

Рис. 3. Содержание в сыворотке крови кетодиенов и сопряженных триенов у пациенток обследуемых групп до и после реабилитации

Fig. 3. Ketodienes and conjugated trienes in the blood serum of patients before and after rehabilitation

Рис. 4. Содержание в сыворотке крови Шиффовых оснований у пациенток обследуемых групп до и после реабилитации Fig. 4. Schiff bases in the blood serum of patients before and after rehabilitation

Рис. 5. Антиокислительная активность сыворотки крови (АОА1) у пациентов обследуемых групп до и после реабилитации Fig. 5. Antioxidant activity (AOA1) in patients before and after rehabilitation

Рис. 6. Антиокислительная активность сыворотки крови (АОА2) у пациентов обследуемых групп до и после реабилитации Fig. 6. Antioxidant activity (AOA2) in patients before and after rehabilitation

Рис. 7. Рубец до и после реабилитации с использованием ботулотоксина типа А в сочетании с мануальной терапией и кинезиотейпированием

Fig. 7. Scar before and after rehabilitation with combined Botulinum toxin type A, manual therapy, and kinesiotaping

Наиболее значительные изменения были обнаружены при исследовании первичных и вторичных продуктов ПОЛ. Конечные продукты (Шиффовы основания) значительно не повышались в сыворотке крови у всех пациенток, что косвенно свидетельствовало о неглубоком, негрубом повреждении клеточных мембран и обратимости повреждений, вызванных гиперактивацией перекисного окисления липидов. Это подтверждалось и клиническим эффектом проводимой реабилитации.

Достоверных различий в исходных биохимических показателях в исследуемых группах выявлено не было. После реабилитации в группах А и В более значительно и достоверно (p < 0,05) снижалось содержание первичных (диеновые конъюгаты) в 1,23 и 1,34 раза соответственно и вторичных (кетодиенов и сопряженных триенов) в 1,32 и 1,44 раза соответственно продуктов ПОЛ в сыворотке крови. В группе Б имелась лишь тенденция к их снижению.

Наиболее значительно снижалось содержание продуктов ПОЛ в сыворотке крови после реабилитации у пациентов группы В, где был использован комплекс реабилитационных методик с использованием мануальной терапии + тейпы + БТА, это происходило на фоне наибольшего достоверного (р < 0,05) нарастания антиокислительной активности сыворотки крови (как АОА1 в 1,63 раза, так и АОА2 в 1,53 раза).

Выявленные коррелятивные связи между содержанием первичных и вторичных продуктов ПОЛ в сыворотке крови (r = 0,615–0,758) и баллами по шкале POSAS, характеризующими состояние рубца, подтверждают обоснованность исследования активности липо-пероксидации для контроля за проводимой терапией, так как позволяют контролировать выраженность клинических проявлений и следить за протеканием реабилитационных процессов.

Правильное сочетание методик позволяет не только устранить или «замаскировать» практически любой рубец, улучшая качество кожи с реорганизацией папилляров дермы коллагеновых волокон (рис. 7), восстановлением архитектоники подкожной ткани, но и повлиять на двигательную сферу.

Клиническая эффективность реабилитации проявлялась уменьшением выраженности клинических параметров, характеризующих внешний вид поражения по сравнению с первоначальными: уменьшение выступания рубца над поверхностью кожи; уменьшение плотности (размягчение) рубца; снижение интенсивности окраски (побледнение); уменьшение отечности контуров; уменьшение неровности рельефа поверхности (сглаживание); увеличение подвижности и податливости окружающих тканей; уменьшение неприятных субъективных ощущений в виде болезненности, зуда, жжения, нарушения чувствительности, прекращение роста несформированного гипертрофического рубца за границы первоначального травматического повреждения и отсутствие рецидива в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения; прекращение роста не-сформированного келоида за границы травматического повреждения кожи и купирование негативных субъективных ощущений.

Заключение. Лечение гипертрофических рубцов – одна из основных проблем периода реабилитации [24]. На реабилитацию и лечение патологических рубцов влияют многие факторы: давность процесса, процесс образования, вид рубца. Реабилитация должна проходить комплексно и включать несколько методик. Правильное их сочетание помогает значительно уменьшить симптоматику. Использование ботулотоксина типа А и включе- ние его в комплексную терапию способствует успешному лечению гипертрофических клинически значимых рубцов, где необходима стимуляция пластических и трофических процессов в тканях, подверженных альтерации.

Добавляя в комплекс реабилитации к введению ботулинического нейротоксина типа А мануальной терапии и тейпирования, удается достичь лучшего клинического результата, рубец в меньшей степени выступает над по- верхностью окружающей кожи и становится более эластичным.

Использование в лечении постоперационных функционально значимых рубцов ботулотоксина типа А, особенно при сочетании его с мануальной терапией и кинезиотейпиро-ванием, приводит к наиболее выраженному снижению гиперактивности процессов липо-пероксидации на фоне повышения антиоксидантной активности сыворотки крови.

Список литературы Реабилитация спортсменок, перенесших кесарево сечение с последующим патологическим рубцеванием

- Кинзерская, Н.А. Клиническое значение постоперационных рубцов у пациентов с болью в нижней части спины // Проблемы подготовки научных и научно-педагогических кадров: опыт и перспективы: сб. науч. тр. молодых ученых УралГУФК. Вып. 17. Челябинск: УралГУФК, 2020. С. 106–114. [Kinzerskaya N.A. [Clinical Significance of Postoperative Scars in Patients with Pain in the Lower Back]. Problemy podgotovki nauchnykh i nauchno-pedagogicheskikh kadrov: opyt i perspektivy: sbornik nauchnykh trudov molodykh uchenykh UralGUFK [Problems of Training Scientific and Scientific-Pedagogical Personnel. Experience and Prospects. Collection of Scientific Works of Young Scientists of the Ural State University of Physical Culture], 2020, iss. 17, pp. 106–114. (in Russ.)]

- Кинзерская Н.А., Сумная Д.Б., Садова В.А. Причины образования и результаты реабилитации гипертрофических рубцов после операции кесарева сечения // Инновационная наука. 2022. № 1–2. С. 126–132. [Kinzerskaya N.A., Sumnaya D.B., Sadova V.A. [Causes of Formation and Results of Rehabilitation of Hypertrophic Scars After Cesarean Section]. Innovatsionnaya nauka [Innovative Science], 2022, no. 1–2, pp. 126–132. (in Russ.)]

- Кинзерская, Н.А. Состояние системы ПОЛ-АОС у пациентов с функционально значимыми постоперационными рубцами // Проблемы подготовки научных и научно-педагогических кадров: опыт и перспективы: сб. науч. тр. молодых ученых УралГУФК. Вып. 18. Челябинск: УралГУФК, 2021. С. 94–98. [Kinzerskaya N.A. [The State of the LPO-AOS System in Patients with Functionally Significant Postoperative Scars]. Problemy podgotovki nauchnykh i nauchno-pedagogicheskikh kadrov: opyt i perspektivy: sbornik nauchnykh trudov molodykh uchenykh UralGUFK [Problems of Training Scientific and Scientific-Pedagogical Personnel. Experience and Prospects. Collection of Scientific Works of Young Scientists of the Ural State University of Physical Culture], 2021, iss. 18, pp. 94–98. (in Russ.)]

- Стенько А.Г., Щукина Е.В., Шматова А.А. и др. Консервативное лечение пациентов с рубцовыми изменениями кожи методом электродного фармафореза // Рос. журнал кожных и венерич. болезней. 2014. № 1. С. 58–61. [Sten’ko A.G., Shchukina E.V., Shmatova A.A. et al. [Conservative Treatment of Patients with Cicatricial Skin Changes Using Electrode Pharmacophoresis]. Rossiyskiy zhurnal kozhnykh i venericheskikh bolezney [Russian Journal of Skin and Venereal Diseases], 2014, no. 1, pp. 58–61. (in Russ.)]

- Карапетян Г.Э., Пахомова Р.А., Кочетова Л.В. и др. Лечение гипертрофических и келоидных рубцов // Фундамент. исследования. 2013. № 3. С. 70–73. [Karapetyan G.E., Pakhomova R.A., Kochetova L.V. et al. [Treatment of Hypertrophic and Keloid Scars]. Fundamental’nyye issledovaniya [Fundamental Research], 2013, no. 3, pp. 70–73. (in Russ.)]

- Atkinson J.-A.M., McKenna K.T., Barnett A.G. et al. A Randomized Controlled Trial to Determine the Effectiveness of Paper Tape in Preventing Hypertrophic Scarring in Surgical Incisions Crossing Langer's Skin Tension Lines. Plast Reconstr Surg., 2005, vol. 116 (6), pp. 1648–1656. DOI: 10.1097/01.prs.0000187147.73963.a5

- Lima R.J., Schneider T.B., Francisco A.M.S. et al. Absorbable Suture Material. The Best Aesthetic Result After Caesarean Section1. Bras Acta Cir., 2018, vol. 33 (11), pp. 1027–1036. DOI: 10.1590/s0102-865020180110000009

- Balestrini J., Biliar K. The Magnitude and Duration of Stretch Modulate Fibroblast Remodeling. Journal Biomech. English, 2009, vol. 131, 051005. DOI: 10.1115/1.3049527

- Kasyanju Carrero L.M., Ma W.W., Liu H.F. et al. Botulinum Toxin Type A for the Treatment and Prevention of Hypertrophic Scars and Keloids: Updated Review. Journal Cosmetology Dermatology, 2018, vol. 1, pp. 1–6. DOI: 10.1111/jocd.12828

- Kasyanju Carrero L.M., Ma W.W., Liu H.F. et al. Botulinum Toxin Type A for the Treatment and Prevention of Hypertrophic Scars and Keloids: Updated Review. Journal Cosmetology Dermatology, 2019, vol. 18 (1), pp. 10–15. DOI: 10.1111/jocd.12828

- Chapman B.P., Moynihan J. The Brain-Skin Connection: the Role of Psychosocial Factors and Neuropeptides in Psoriasis. Expert Rev Clin Immunology, 2009, no. 5, pp. 623–627. DOI: 10.1586/eci.09.56

- Marshall С., Hu М., Leavitt Т., Barnes L. Cutaneous Scarring: Basic Science, Current Treatments, and Future Directions. Advances Wound Care (New Rochelle), 2018, vol. 7 (2), pp. 29–45. DOI: 10.1089/wound.2016.0696

- Ogawa R., Akita S., Akaishi S. et al. Diagnosis and Treatment of Keloid and Hypertrophic Scars – Consensus Document of the Japan Scar Workshop. Burn Injury, 2019, vol. 7, p. 39. DOI: 10.1186/s41038-019-0175-y

- Bem K.S., Al-Taha M., Morzicki A. et al. Disease of the Donor Site of the Iliac Crest Bone Graft in Craniofacial Surgery: a Systematic Review. Ann Plast Surgery, 2019, vol. 83 (3), pp. 352–358. DOI: 10.1097/SAP.0000000000001682

- Dressler D., Saberi F., Barbosa E. Botulinum Toxin: Mechanisms of Action. Arq Neuropsiquiatr, 2005, vol. 63 (1), pp. 180–185. DOI: 10.1590/S0004-282X2005000100035

- Guo X., Song G., Zhang D., Jin X. Efficacy of Botulinum Toxin Type A in Improving Scar Quality and Wound Healing: a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal Aesthet. Surgery, 2019, vol. 40, pp. 273–285. DOI: 10.1093/asj/sjz165

- Gassner H.G., Sherris D.A., Otley C.C. Treatment of Facial Wounds with Botulinum Toxin A Improves Cosmetic Outcome in Primates. Plast Reconstruction Surgery, 2000, vol. 105 (6), pp. 1948–1953. DOI: 10.1097/00006534-200005000-00005

- Huang C., Miyazaki K., Akaishi S. Biological Effects of Cellular Stretch on Human Dermal Fibroblasts. Journal Plast Reconstruction Aesthetical Surgery, 2013, vol. 66, pp. 351–361. DOI: 10.1016/j.bjps.2013.08.002

- Li S.S., Josipovich G., Chan Yu.H., Goh S.L. Itching, Pain, and Small Nerve Fiber Function in Keloids: a Controlled Trial. Journal American Academy Dermatology, 2004, vol. 51, pp. 1002–1006. DOI: 10.1016/j.jaad.2004.07.054

- Karppinen S.M., Heljasvaara R., Gullberg D. Toward Understanding Scarless Skin Wound Healing and Pathological Scarring, Version 1. F1000Research, 2019, no. 8. DOI: 10.12688/f1000research.18293.1

- Kobesova A., Lewit K. A Case of Pathogenic Active Scar. Australas Chiropr Ostheopathy, 2000, vol. 9 (1), pp. 17–19.

- Lewit K., Olsanska S. Clinical Importance of Active Scars: Abdominal Scars as a Cause of Myofascial Pain. Journal Manipulative Physiology Therapy, 2004, vol. 27 (6), pp. 399–402. DOI: 10.1016/j.jmpt.2004.05.004

- Matur Z., Öge A.E. Sensorimotor Integration During Motor Learning: Transcranial Magnetic Stimulation Studies. Noro Psikiyatri Arsivi., 2017, vol. 54 (4), pp. 358–363. DOI: 10.5152/npa.2016.18056

- Middelkoop E., Monstrey S., Van den Kerckhove. Scar Therapy: New Practical Recommendations. Issues of Reconstructive and Plastic Surgery, 2013, no. 1 (44), pp. 56–60.

- Zhen Y., Pan R., Han Z. et al. Research Advances on Application of Botulinum Toxin Type A in Scar Prevention and Treatment. Chin Journal Burns, 2022, vol. 38 (4), pp. 385–388.

- Scala J., Vojvodic A., Vojvodic P. Botulin Toxin Use in Scars/Keloids Treatment. Open Access Maced. Journal Medicine Science, 2019, vol. 7 (18), pp. 2979–2981. DOI: 10.3889/oamjms.2019.783

- Schuler A., Veenstra J., Ozog D. Batting Neuropathic Scar Pain with Botulinum Toxin. Journal Drugs Dermatology, 2019, vol. 18 (9), pp. 937–938.

- Shin T.M., Bordeaux J.S. The Role of Massage in Scar Management: a Literature Review. Dermatology Surgery, 2012, vol. 38, pp. 414–423. DOI: 10.1111/j.1524-4725.2011.02201.x

- Sohrabi C., Goutos I. The Use of Botulinum Toxin in Keloid Scar Management: a Literature Review. Scars, Burns & Healing, 2020, vol. 6. DOI: 10.1177/2059513120926628

- Karwacinska J., Kiebzak W., Stepanek-Finda B. et al. Somatosensory Contribution to Motor Learning Due to Facial Skin Deformation. Journal Neurophysiology, 2010, vol. 104, pp. 1230–1238. DOI: 10.1152/jn.00199.2010

- Tan J. Acne and Scars: Addressing the Problem of Outcomes. Journal Preparations Dermatology, 2018, vol. 17 (12), p. 43.

- Lemos T.V., Albino A.C., Matheus J.P. et al. The Effect of Kinesio Taping in Forward Bending of the Lumbar Spine. Journal Physical Therapy Science, 2014, vol. 26, pp. 1371–1375. DOI: 10.1589/jpts.26.1371

- Bouffard N., Kenneth R., Cutroneao G. et al. Tissue Stretching with Soluble TFG B1 and Procollagen Type 1 in Subcutaneous Connective Tissue Mice: Data From ex Vivo and in Vivo Models. Journal Cell Physiology, 2008, vol. 214, pp. 389–395. DOI: 10.1002/jcp.21209

- Rodriguez M., Kosarik N., Bonham K.A. et al. Wound Healing: a Cellular Perspective. Physiology Rev., 2019, vol. 99 (1), pp. 665–706. DOI: 10.1152/physrev.00067.2017