Реакция азота и углерода микробной биомассы чернозема выщелоченного в условиях минимизации обработки

Автор: Белоусов А.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 5, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - оценить содержание и динамику азота углерода микробной биомассы при использовании отвального, минимального и нулевого способов обработки чернозема вы-щелоченного Красноярской лесостепи. Экспе-риментальные исследования проведены в Красноярском природном округе на земельных площадях СПК «Шилинское» Сухобузимского района (56037’с.ш. и 93012’в.д.). Влияние почво-защитных технологий на динамику содержа-ния углерода и азота микробной биомассы почвы изучалось в 2013-2014 гг. на базе дли-тельного опыта, заложенного в 2006 г. под руководством И.А. Куприна и д. с.-х. н. Л.Р. Му-киной. В пределах производственных посевов были выделены реперные участки площадью 500 м2. Почвенные образцы отбирались из слоев 0-5 и 5-20 см методом змейки. Объем выборки составил 15 индивидуальных проб. Схема опыта (способы обработки) представ-лена следующими вариантами: 1) отвальная (st); 2) минимальная; 3) нулевая. Содержание азота микробной биомассы (Nмб) определяли методом регидратации, углерода (Смб) - ме-тодом субстрат-индуцированного дыхания. Содержание азота микробной биомассы при отказе от механического рыхления характе-ризовалось наименьшими значениями и было обусловлено высокой скоростью оборачивае-мости элемента в почве. Характер внутрисе-зонной динамики в вариантах опыта оцени-вался как статистически достоверный. Уро-вень пространственного варьирования Nмб был очень высоким. На параметры азота мик-робной биомассы наибольшее влияние оказали «способы обработки» (16-35 %). Однако сте-пень влияния «не учитываемых в опыте» факторов была выше и составляла от 44 до 57 %. Динамика содержания углерода микроб-ной биомассы достоверно выражена при ис-пользовании отвальной вспашки. Уровень про-странственного варьирования Смб характери-зовался средними и высокими значениями. Со-держание углерода микробной биомассы опре-делялось способом обработки почвы (7-25 %), однако направленность этого воздействия связана со сменой других факторов (7-55 %).

Азот и углерод микроб-ной биомассы, лабильное органическое веще-ство, почвозащитные технологии, иммобили-зация азота

Короткий адрес: https://sciup.org/140224203

IDR: 140224203 | УДК: 631.427

Текст научной статьи Реакция азота и углерода микробной биомассы чернозема выщелоченного в условиях минимизации обработки

Введение. Одним из важнейших пулов органического вещества почвы (ОВП) является биомасса почвенных микроорганизмов [2]. Она представляет собой наиболее активную часть ОВП. Иммобилизованный азот – наиболее лабильная часть органического азота почвы, а подвижная фракция органического углерода играет решающую роль в формировании эффективного плодородия. Поэтому азот и углерод микробной биомассы считаются надежными индикаторами происходящих ранних перемен в почве. Механизм и направленность воздействия различных обработок на содержание органического азота и углерода в почве пока полностью не установлены [3].

Почвы Красноярского региона формируются в условиях резко континентального климата. Органическое вещество почв подвержено сильному антропогенному воздействию, поэтому концентрации лабильного азота и углерода часто находятся в минимуме. Отсюда почвенные микроорганизмы испытывают дефицит легкодоступного вещества и энергии, поэтому исследование, направленное на изучение агроприемов, стабилизирующих органический азот и углерод в почве, очень актуально. В системах земледелия Красноярского региона доля почвозащитных, ресурсосберегающих технологий в последнее время возрастает. Информации о поведении микробной биомассы и ее компонентах в почве при использовании этих воздействий практически нет.

Цель исследования: оценить содержание и динамику азота углерода микробной биомассы при использовании отвального, минимального и нулевого способов обработки чернозема выщелоченного Красноярской лесостепи.

Объекты и методы исследования. Экспериментальные исследования проведены в Красноярском природном округе на земельных площадях СПК «Шилинское» Сухобузимского района (56º37 ʹ с. ш., 93º12 ʹ в. д). Влияние почвозащитных технологий на динамику содержания углерода и азота микробной биомассы почвы изучалось в 2013–2014 гг. на базе длительного опыта, заложенного в 2006 г. под руководством И.А. Куприна и д. с.-х. н. Л.Р. Мукиной. В пределах производственных посевов были выделены реперные участки площадью 500 м2. Почвенные образцы отбирались из слоев 0–5 и 5–20 см методом змейки. Объем выборки составил 15 индивидуальных проб. Схема опыта (способы обработки) представлена следующими вариантами: 1) отвальная (st); 2) минимальная; 3) нулевая.

Содержание азота микробной биомассы (N м.б. ) определяли методом регидратации, углерода (С м.б. ) – методом субстрат-индуцированного дыхания [3]. Химические и физико-химические показатели получены по [4].

Почвенный покров стационара представлен черноземом выщелоченным многогумусным среднемощным легкоглинистым с содержанием гумуса в пахотном слое 8,9 %, нейтральной реакцией среды (рН Н2О = 6,8), высокой суммой обменных оснований и степенью насыщенности основаниями.

В вегетационный сезон 2013 г. земельный массив, где применялась технология нулевой обработки, находился в условиях химического пара. В третьей декаде августа была посеяна озимая пшеница комбинированным агрегатом СС-6. Ее вегетационный период пришелся на 2014 г. Минимальная обработка почвы осуществлялась СКС-3,2 дисковыми горизонтальными сошниками и механическим высевом семян ярового рапса (2013 г.) и яровой пшеницы (2014 г.). В качестве основной обработки применялась зяблевая вспашка на глубину 20–22 см. Посев яровой пшеницы в 2013–2014 гг. проводился стерневой сеялкой СС-6. Статистический анализ данных проводился с использованием пакета программ MS Excel.

Результаты исследования и их обсуждение. По мнению [5], не более 30 % урожая растений формируется за счет азота удобрений, остальная часть приходится на долю «биологического» азота, фиксированного диазотрофными микроорганизмами. Тем не менее, известно, что гетеротрофная микрофлора, иммобилизующая азот, является конкурентом культурных растений в использовании этого элемента. Быстрая ассимиляция микроорганизмами азота растительных остатков – ключевая особенность его трансформации в почве [6].

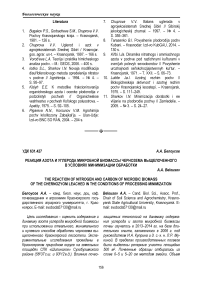

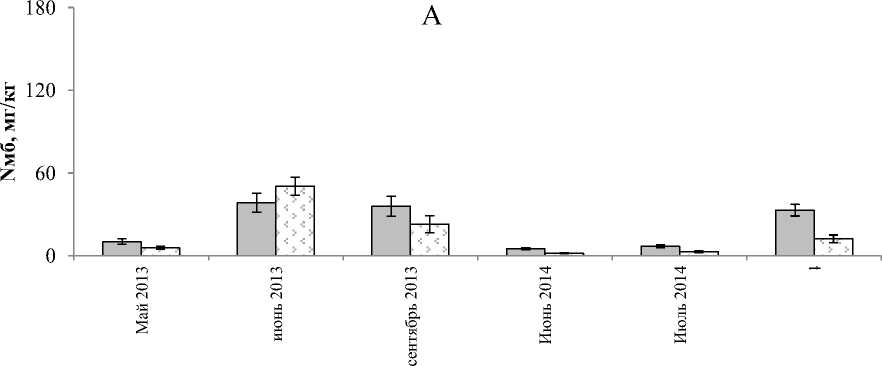

В вегетационном сезоне 2013 г., в условиях отвальной вспашки, в слое 0–5 см содержание N мб в мае характеризовалось самыми низкими значениями (рис. 1). Далее к июню происходило достоверное увеличение микробной иммобилизации азота. Напомним, что в агроценозе данного варианта выращивалась яровая пшеница. По нашему мнению, этот факт может быть объяснен следующими причинами. Во-первых, известно, что в малообрабатываемых почвах процессы минерализации существенно замедляются, в том числе нитрификация, во-вторых, в названных условиях возможно усиление азотфик-сирующей активности и, в третьих, по мнению [7], при систематической обработке без оборота пласта в почве значительно ускоряется круговорот веществ, в том числе азота. Таким образом, можно сделать заключение, что использование в течение нескольких лет дискования почвы формирует значительный микробный азотный пул, который может в дальнейшем стать источником его минеральных форм.

Nмб, мг/кг Nмб, мг/кг

Б

В

Сентябрь 2014 Сентябрь 2014 Сентябрь 2014

□ 0-5 см

□ 5-20 см

Рис. 1. Динамика азота микробной биомассы в вариантах опыта: А – нулевая; Б – минимальная; В – отвальная обработки

Далее, в сезоне 2014 г. при использовании отвальной обработки в слое 0–5 см выявлено существенное снижение концентрации иммобилизованного азота. Уровень пространственного варьирования оценивался как высокий (69 %), особенно в июле. По-видимому, в этот срок наблюдалась сильная динамика роста и гибели отдельных популяций микроорганизмов. В поверхностном слое почвы варианта с минимальной обработкой характер двухлетней динамики аналогичен отвальной вспашке. Однако в сентябре нами вовсе не было зафиксировано процесса иммобилизации. Объяснение этому мы находим в причинах методического характера. При высушивании почвы (70 ºС), возможно, происходило необменное поглощение аммиачных соединений почвенными коллоидами, а при экстракции раствором сульфата калия микробный азот не переходил в вытяжку. Что касается уровня пространственного варьирования, в июне оно было больше, чем при отвальной вспашке, а в июле, наоборот, – в 2 раза меньше.

При использовании прямого посева отмечался положительный тренд содержания N мб от июня к сентябрю. Причем, осенью наблюдался самый высокий пик за весь период наблюдений – 33 мг/кг. По-видимому, в этом слое было сконцентрировано большое количество соломистых остатков озимой тритикале, с широким отношением C:N, что и вызвало рост иммобилизации. Таким образом, в условиях сезона 2014 г. нулевая обработка в сравнении с другими исследуемыми вариантами способствовала ассимиляции азота микроорганизмами. Дисперсионный анализ показал, что в большей степени на параметры азота микробной биомассы оказывали те факторы, которые мы не наблюдали и не фиксировали за период эксперимента (табл. 1).

Таблица 1

|

Фактор |

Показатель степени влияния (ПСВ), % |

|||

|

2013 |

2014 |

|||

|

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

|

|

Сроки (динамика) |

11 |

6 |

6 |

5 |

|

Обработки |

35 |

21 |

16 |

17 |

|

Взаимодействие |

10 |

16 |

30 |

8 |

|

Не учитываемые в опыте факторы |

44 |

57 |

48 |

70 |

Оценка вклада факторов в изменение азота микробной биомассы

Из изученных нами характеристик наибольшее влияние на N мб оказывал фактор «обработки». Сила их влияния была выражена сильнее в вегетационном сезоне 2013 г. Самым малозначимым по уровню влияния оказался фактор «сроки (динамика)».

Лабильная фракция органического углерода играет решающую роль в формировании эф-

Таблица 2

Содержание углерода микробной биомассы в вариантах опыта (2013 г.), мг С/100 г

фективного плодородия и быстро реагирует на изменения в системе земледелия из-за короткого времени оборота. В поверхностном 0–5 см слое в первый период наблюдений существенная иммобилизация углерода была выражена в варианте с отвальной обработкой (табл. 2).

|

Вариант |

0–5 см |

5–20 см |

||||||

|

Май |

Июнь |

Октябрь |

Среднее |

Май |

Июнь |

Октябрь |

Среднее |

|

|

Отвальная |

324 |

204 |

220 |

249 |

330 |

171 |

61 |

187 |

|

Минимальная |

190 |

59 |

193 |

147 |

258 |

238 |

179 |

225 |

|

Нулевая |

271 |

300 |

256 |

275 |

214 |

222 |

246 |

227 |

|

НСР 05 |

55 |

66 |

F ф < F т |

48 |

27 |

56 |

||

Далее в порядке убывания: на нулевой и минимальной технологиях. В середине лета пик содержания С мб пришелся на почву с использованием прямого посева. По уровню иммобилизации углерода микробная система почвы под отвальной вспашкой была существенно выше, чем при минимальной. В октябре потенциальная способность микроорганизмов депонировать углерод варьировала в пределах ошибки.

Оценивая параметры микробного углерода почвы в слое 5–20 см, в июне в целом сохранялись тенденции, проявленные в слое 0–5 см. Далее, к середине лета, при смене агроэкологи- ческих условий, максимумы содержания Смб отмечались при использовании почвозащитных технологий. Различия в уровне содержания здесь в сравнении с отвальной обработкой были статистически значимыми. К осени, при наблюдаемом общем снижении микробной ассимиляции углерода в вариантах, достоверное снижение произошло в почве вариантов с отвальной и минимальной обработкой.

На следующий год уровень содержания микробного углерода был еще более высоким относительно вегетационного сезона 2013 г. (табл. 3).

Таблица 3

Содержание углерода микробной биомассы в вариантах опыта (2014 г.), мг С/100 г

|

Вариант |

0–5 см |

5–20 см |

||||||

|

Июнь |

Июль |

Сентябрь |

Среднее |

Июнь |

Июль |

Сентябрь |

Среднее |

|

|

Отвальная |

446 |

336 |

156 |

312 |

541 |

318 |

116 |

325 |

|

Минимальная |

322 |

324 |

358 |

335 |

429 |

150 |

105 |

228 |

|

Нулевая |

215 |

440 |

75 |

243 |

189 |

198 |

78 |

155 |

|

НСР 05 |

41 |

61 |

83 |

49 |

28 |

27 |

||

Существенная иммобилизация углерода в поверхностном слое в первый период наблюдений была выражена в варианте с отвальной обработкой. К июню, напротив, пик содержания С мб пришелся на почву с использованием нулевой технологии. По уровню ассимиляции углерода в это время почвы под отвальной вспашкой и минимальной обработкой не отличались. В сентябре потенциальная активность микроорганизмов депонировать углерод снижалась в вариантах с отвальной вспашкой и нулевой обработкой. А при минимальной обработке уровень содержания С мб оставался стабильно высоким, достоверно превышая сравниваемые варианты.

Оценивая параметры микробного углерода почвы в слое 5–20 см, можно сказать, что в ию- не сохранялись тенденции, характерные для поверхностного слоя. К середине сезона, при смене гидротермических условий, максимум содержания Смб сохранялся в почве с отвальной вспашкой. К осени, при наблюдаемом общем снижении микробной ассимиляции углерода в вариантах, достоверное снижение произошло в почве с нулевой обработкой.

Таким образом, можно заключить, что содержание углерода микробной биомассы во многом определяется способом обработки почвы, однако направленность этого влияния может быть связана со сменой других факторов. Эти предположения подтверждаются данными двухфакторного дисперсионного анализа, особенно за 2013 г. (табл. 4).

Оценка вклада факторов в изменение углерода микробной биомассы

Таблица 4

|

Фактор |

Показатель степени влияния (ПСВ), % |

|||

|

2013 |

2014 |

|||

|

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

|

|

Сроки (динамика) |

8 |

не опред. |

24 |

56 |

|

Обработки |

25 |

- |

7 |

20 |

|

Взаимодействие |

12 |

- |

32 |

17 |

|

Не учитываемые в опыте факторы |

55 |

- |

37 |

7 |

Как видим, в первый год исследования весьма существенную долю в изменчивость содержания углерода микробной биомассы вносили факторы, которые не были предметом нашего непосредственного изучения. К таковым можно было бы отнести, например, температуру почвы, содержание лабильных форм органического вещества, количество и качество поступающих растительных остатков и т. д. В сезоне 2014 г. достаточно весомый вклад в параметры микробного углерода, особенно в слое 5–20 см, вносил фактор «сроки», что указывает на существенное влияние на процесс иммобилизации углерода изменений гидротермических условий и флуктуации корневых выделений. Например, по данным [8] выявлена достоверная связь между изменением температуры и количеством С-биомассы в почвах. Дефицит влаги в почвах лимитировал рост микроорганизмов в отдельные периоды вегетационного сезона. Влажность почвы влияла на изменение активности растений и обеспеченность микроорганизмов субстратом и биогенными элементами.

Выводы

-

1. Уровень иммобилизации азота микробной биомассы характеризовался более высокими значениями в вегетационном сезоне 2013 г. В этот период применение минимальной обработки достоверно увеличивало содержание N мб в обоих исследуемых слоях. Во второй год наблюдений способ обработки почвы существенно не влиял на накопление микробного азота за исключением летних месяцев в слое 5–20 см в условиях отвальной вспашки.

-

2. Содержание азота микробной биомассы при отказе от механического рыхления характеризовалось наименьшими значениями и обусловлено высокой скоростью оборачиваемости элемента в почве. Характер внутрисезонной динамики в вариантах опыта оценивался как статистически достоверный. Уровень пространственного варьирования был очень высоким, что, вероятно, определялось значительной микрозональностью.

-

3. Из изученных факторов на параметры азота микробной биомассы наибольшее влияние оказали «способы обработки» (16–35 %). Однако степень влияния «не учитываемых в

-

4. Динамика содержания углерода микробной биомассы достоверно выражена при использовании отвальной вспашки. Применение минимальных обработок существенно определяло динамику только в период второго года исследований.

-

5. Уровень пространственного варьирования С мб характеризовался средними и высокими значениями. Содержание углерода микробной биомассы определялось способом обработки почвы (7–25 %), однако направленность этого воздействия связана со сменой других факторов (7–55 %).

опыте» факторов была выше и составляла от 44 до 57 %.

Список литературы Реакция азота и углерода микробной биомассы чернозема выщелоченного в условиях минимизации обработки

- Орлова О.В. Активное органическое веще-ство как регулятор процессов трансформа-ции азота и углерода в дерново-подзолистых почвах: автореф. дис.. д-ра биол. наук. -СПб., 2013. -46 c.

- Почвозащитное и ресурсосберегающее земледелие: теория и практика. -Анкара, 2015. -188 с.

- Ананьева Н.Д. Микробиологические аспек-ты самоочищения и устойчивости почв. -М.: Наука, 2003.

- Воробьева Л.А. Теория и практика химиче-ского анализа почв. -M.: ГЕОС, 2006. -400 с.

- Благодатский С.А., Паников Н.С. Количест-венная оценка размеров биологической им-мобилизации азота в почвенных микроорга-низмах//Биологические науки. -1989. -№ 8. -С. 96-102.

- Семенов В.М., Кравченко И.К., Иванникова Л.А. и др. Экспериментальное определение ак-тивного органического вещества почвы природных и сельскохозяйственных экоси-стем//Почвоведение. -2006. -№ 3. -С. 282-292.

- Шикула Н.К. Почвозащитная бесплужная обработка полей//Сельское хозяйство. -М., 1990. -№ 3. -64 с.

- Чимитдоржиева Э.О., Бодеева Е.А. Плодо-родие черноземов и каштановых почв За-байкалья//Актуальные проблемы эколо-гии, морской биологии и биотехнологии. -Владивосток, 2010.