Реакция эритроидного ростка кроветворения на опухолевый рост у больных раком легкого

Автор: Рагулин Юрий Александрович, Изместьева Ольга Семновна, Вапняр Владимир Вениаминович, Северская Наталья Викторовна, Полуэктова Марина Викторовна, Глебова Светлана Евгеньевна, Ершова Ирина Леонидовна, Дербугов Виктор Николаевич, Жаворонков Леонид Петрович

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

введение. Эритроциты, помимо транспорта кислорода в ткани, участвуют в поддержании гомеостаза, поэтому их качественная и количественная перестройка может отражать ряд изменений, происходящих в организме. Целью исследования явилось изучение состояния эритрона в целом и реакции красного ростка кроветворения у больных раком легкого с оценкой возможности использования таких реакций в качестве предиктивных признаков агрессивности опухолевого процесса. результаты. Получен клинический материал, свидетельствующий о наличии реакции эритроидного ростка кроветворения и ферментативного звена антиоксидантной системы на опухолевый процесс у больных раком легкого. Регистрируемые сдвиги в состоянии эритрона: концентрация гипоксией индуцированного фактора 1α, количественные и морфологические характеристики эритроцитов и ретикулоцитов, концентрация гемоглобина и активность супероксиддисмутазы периферической крови коррелируют с агрессивностью опухоли и тяжестью клинического состояния больных. Заключение. Комплексная оценка состояния красного ростка кроветворения может быть использована в выборе предиктивных критериев при составлении прогноза эффективности лечения и продолжительности жизни больных.

Рак легкого, гипоксией индуцированный фактор 1 α, стимуляция эритроидного ростка кроветворения, эритроцитоз, высокая кислотная резистентность эритроцитов, агрессивность опухолевого процесса

Короткий адрес: https://sciup.org/140254094

IDR: 140254094 | УДК: 616.24-006.6:616.155.1-007.1 | DOI: 10.21294/1814-4861-2017-16-1-53-58

Текст научной статьи Реакция эритроидного ростка кроветворения на опухолевый рост у больных раком легкого

одним из которых может быть эритропоэз [3]. Вопрос прогрессирования опухолевого процесса и повышения его агрессивности имеет высокую практическую значимость с точки зрения персонализации лечения онкологических заболеваний и, соответственно, повышения эффективности противоопухолевой терапии.

Считается, что физиологическая роль эритроцитов не сводится только к транспорту кислорода в ткани, помимо этого они участвуют в ряде системных регуляторных реакций, направленных на поддержание гомеостаза в его различных аспектах. Качественная и количественная перестройка эритроцитов может отражать физиологические и патологические изменения, происходящие в организме. Полифункциональная роль этих клеток в механизмах адаптации и компенсации в условиях гипоксии, газотранспортных процессах и осуществлении других жизненно важных функций объясняет высокую информативность результатов изучения их функциональных изменений.

Целью исследования явилось изучение состояния эритрона в целом и реакции красного ростка кроветворения у больных раком легкого с оценкой возможности использования таких реакций в качестве предиктивных признаков агрессивности опухолевого процесса.

Материал и методы

На базе отделения лучевого и хирургического лечения заболеваний торакальной области с группой лечения заболеваний молочной железы МРНЦ обследовано 45 больных мужского пола в возрасте 35–60 лет с диагнозом рак легкого (РЛ). У 3 больных диагностирована I стадия, у 28 – II стадия, у 8 – III стадия, у 6 – IV стадия заболевания. В качестве контроля было обследовано 43 клинически здоровых мужчины.

Кровь забиралась из локтевой вены в вакуумные пробирки с ЭДТА, утром натощак, на следующий день после поступления больного в стационар. В процессе обследования у 4 больных выявлена анемия, что явилось основанием для их исключения из анализа. Работа проведена с соблюдением принципов добровольности и конфиденциальности, все пациенты подписали информированное согласие об участии в исследовании.

Анализ реакции эритрона больных раком легкого оценивали по следующим тестам: а) устойчивость мембран эритроцитов периферической крови (метод кислотных эритрограмм); б) состояние ферментативного комплекса антиоксидантной системы (АОС) по активности двух ферментов цельной крови – супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы эритроцитов; в) клинический анализ крови, отражающий содержание в периферической крови эритроцитов и ретикулоцитов, концентрацию гемоглобина, а также гематокрит; г) концентрацию в сыворотке крови гипоксией индуцированного фактора 1α (HIF 1α) методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческих наборов Human hypoxia-inducible factor 1α ELISAKIT Cusabio (Франция).

Анализ устойчивости эритроцитов на модели кислотного гемолиза

Клинический анализ крови проводили на гематологическом анализаторе UniCel® DXH 800 Beckman Coulter (США) по общепринятым стандартам.

Для определения кислотной стойкости эритроцитов 40 мл крови, взятой из локтевой вены, разводили в 4,5 мл физиологического раствора [10]. Разведенную кровь смешивали с равным объемом 0,004 моль/л HCl на физиологическом растворе, клеточную взвесь помещали в термостатируемую при 25оС кювету спектрофотометра и каждые 30 сек регистрировали экстинкцию смеси при 670 нм, определяя таким образом ход гемолиза эритроцитов под действием 0,002 моль/л HCl. На основании полученных данных с применением компьютерной программы рассчитывали кинетику гемолиза и строили дифференциальные эритрограммы, показывающие, какой процент эритроцитов распадается за каждую полуминуту. Значения этого показателя (%) умножали на время от начала гемолиза (мин), сумма этих произведений за весь период гемолиза дает интегральный показатель – суммарную стойкость эритроцитов (Р). В качестве дополнительных критериев функционального состояния эритроцитов периферической крови использовали и такие расчетные показатели, как [11]:

– время max гемолиза или максимум основного пика эритрограммы;

– общее время гемолиза эритроцитов;

– объем фракции «молодых» эритроцитов.

Анализ состояния ферментативного звена антиоксидантной системы

Определение активности супероксиддисмутазы в эритроцитах производили энзиматическим методом на биохимическом анализаторе RX Monza (Великобритания) с использованием коммерческих наборов Randox SD 125 (Великобритания). Метод основан на ингибировании ферментом реакции взаимодействия супероксид анион-радикалов и 2-(4-иодофенил)-3-(4-нитрофенол)-5-фенилтетразолиумхлорид с образованием окрашенного в красный цвет соединения – формазана.

Активность каталазы в лизате эритроцитов определяли спектрофотометрически общепринятым методом [12] при длине волны 420 нм, принцип которого основан на способности перекиси водорода образовывать с молибдатом аммония стойкий окрашенный комплекс. Активность каталазы эритроцитов выражали в количестве утилизированной перекиси водорода в мкмоль за 1 мин из расчета на один эритроцит, пкат/эритроцит. С этой целью гемолизат эритроцитов разводили таким образом, чтобы в реакционную смесь попадало 10 x 10 6 клеток.

таблица 1

Изменение основных показателей красной крови у 9 больных раком легкого I–III стадии до и после оперативного лечения

|

Срок исследования |

Количество эритроцитов, ×1012/л |

Уровень гемоглобина, г/л |

Гематокрит, % |

|

До операции |

5,5 ± 0,3* |

153 ± 5* |

52,7 ± 3* |

|

Через 1 сут после операции |

5,4 ± 0,2* |

149 ± 6* |

52,3 ± 5* |

|

Через 10 сут после операции |

4,7 ± 0,2 |

135 ± 5 |

43,5 ± 3 |

Примечание: * – превышение пределов референтных значений показателя с учетом пола и возраста.

таблица 2

Динамика функционального состояния эритроцитов периферической крови в сравниваемых группах

|

Группа больных |

Суммарная стойкость эритроцитов |

Активность супероксиддисмутазы, Ед/г Hb |

|

|

Референтные значения группы из 43 доноров |

460 ± 18 |

1455 ± 137 |

|

|

Показатели |

До операции |

525 ± 21* |

728 ± 17* |

|

больных РЛ |

Через 1 сут после операции |

515 ± 16* |

759 ± 18* |

|

(n=9) |

Через 10 сут после операции |

490 ± 12 |

1049 ± 30 |

Примечание: * – превышение пределов референтных значений показателя с учетом пола и возраста.

Полученные данные обрабатывали с применением методов вариационной статистики – t-критерий Стьюдента, статистически значимые различия между группами больных клинически здоровых людей принимали при значении интеграла вероятности, не превышающем 0,05. Статистический анализ проводили с помощью программы Origin 6.0.

Результаты и обсуждение

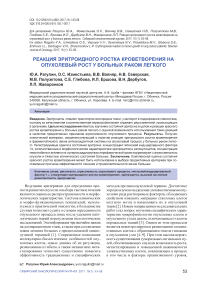

У 9 больных раком легкого I–III стадии при сравнении с референтными значениями показателей, полученных при обследовании групп клинически здоровых людей соответствующего возраста и пола, в периферической крови выявлены превышения количества эритроцитов, содержания гемоглобина и гематокрита (табл. 1). На этом фоне регистрируется повышение резистентности эритроцитов к кислотному гемолитику и снижение активности супероксиддисмутазы эритроцитов. В послеоперационном периоде (через 10 дней) у этих больных состояние красной крови нормализовалось, и вариабельность изученных показателей не выходила за пределы популяционного разброса (табл. 2). Следует отметить, что потери крови в результате оперативного вмешательства были незначительными, об этом свидетельствует отсутствие существенного снижения показателей красной крови через сутки после операции. Из приведенной в качестве примера кривой, отражающей кинетику гемолиза эритроцитов (рис. 1) больного А. 50 лет с диагнозом мелкоклеточный рак легкого I стадии, видно существенное повышение кислотной резистентности эритроцитов периферической крови. На графике четко регистрируется сдвиг максимума пика гемолиза эритроцитов с 4,5 мин (норма) на 7,0 мин, а по данным компьютерной обработки результатов отмечается рост фракции «молодых» эритроцитов до 46 % против 16 %, характерных для клинически здоровых лиц. Раздражение эритроидного ростка кроветворения у этого больного дополнительно зафиксировано и по выбросу в периферическую кровь ретикулоцитов (152 × 109/л против 139 × 109/л в группе клинически здоровых мужчин) с низкой степенью зрелости (IRF=0,25). Выявленные изменения состояния эритрона зарегистрированы на фоне повышенной в сыворотке крови концентрации гипоксией индуцированного фактора 1α – 1221 пг/мл (норма не превышает 950 пг/мл).

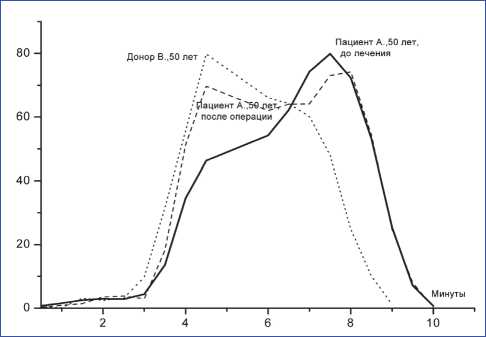

В состоянии ферментативного звена антиоксидантной системы больных раком легкого отмечено нарушение функционирования суперок-сиддисмутазы, тогда как изменения активности каталазы нами не выявлено. При этом у больных, включенных в исследование, так же, как и у клинически здоровых людей, вариационные ряды активности СОД подчиняются законам нормального распределения, при котором величины средних

Рис. 1. Кинетика гемолиза эритроцитов периферической крови больного А., 50 лет, до и после операции. Примечание: по оси абсцисс – время от начала гемолиза (мин); по оси ординат – % Eiх ti , где % Ei– процент распавшихся на i-полуминуте эритроцитов, ti– время, прошедшее от начала гемолиза

Рис. 2. Распределение активности СОД от частоты встречаемости у мужчин, больных раком легкого I–IV стадии, и клинически здоровых мужчин.

Примечание: по оси абсцисс – активность фермента (Ед/г Hb); по оси ординат – частота регистрации активности СОД арифметических и медианы каждого ряда равны между собой. Данные, представленные на рис. 2, свидетельствуют о существенном снижении пика активности этого фермента у данной категории больных. Обращает на себя внимание и тот факт, что из 4 больных РЛ I–III стадии, у которых были зарегистрированы предельно низкие значения активности СОД, трое умерли в 1-й месяц наблюдения.

Полученные результаты показывают, что в процессе формирования и роста опухоли возможны изменения ее микрофизиологического состояния с образованием зон гипоксии, что вызывает гиперэкспрессию HIF 1α и выделение его в кровь. HIF 1α через эритропоэтин [13, 14] активирует эритропоэз, сопровождающийся повышением концентрации гемоглобина и количества эритроцитов. Дополнительным критерием раздражения эритроидного ростка кроветворения у больных с агрессивной формой рака является и повышение содержания ретикулоцитов с низкой степенью зрелости, вследствие чего в периферическое русло поступают преимущественно функционально незрелые «молодые» эритроидные клетки с высокой кислотной резистентностью и низкой активностью супероксиддисмутазы. По данным литературы [15], у больных немелкоклеточным раком легкого в ряде случаев наблюдалась гиперэкспрессия опухолевыми клетками HIF 1α, что коррелировало с существенным сокращением продолжительности жизни.

Заключение

Проведенное исследование показало, что у части больных раком легкого на дооперационном этапе выявлена активация эритроидного ростка кроветворения, сопровождающаяся выбросом в периферическую кровь физиологически незрелых эритроцитов. Высокая (30 %) смертность в ближайший период (1–2 мес) после лечения регистрируется именно у таких больных. Эти результаты, которые ввиду малой выборки следует считать предварительными, позволяют полагать, что изученные показатели могут иметь важное значение при определении тактики лечения, поскольку могут свидетельствовать о наличии агрессивного фенотипа опухоли. В связи с этим запланировано продолжение работ в данном направлении.

Список литературы Реакция эритроидного ростка кроветворения на опухолевый рост у больных раком легкого

- Edge S., Byrd D.R., Compton C.C., Fritz A.G., Greene F.L., Trotti A. AJCC Cancer Staging Manual, 7-th ed. New York: Spriger. 2010; 730 p.

- Семина О.В., Семенец Т.Н., Замулаева И.А., Селиванова Е.И., Ильина Т.П., Малютина Я.В., Семин Д.Ю., Дейгин В.И., Саенко А.С. Дипептид гамма D-GLU-D-TRP (Тимодепрессин) ингибирует миграцию CD34+-клеток из костного мозга в периферическую кровь в процессе роста опухоли. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2008; 7 (146): 105-108.

- Осинский С., Ваупель П. Микрофизиология опухолей (метаболическое микроокружение опухолевых клеток: характеристика, влияние на опухолевую прогрессию, клиническое приложение). Киев, 2009; 254 с.

- Jiang J., Tang Y.L., Liang X.H. EMT: a new vision of hypoxia promoting cancer progression. Cancer Biol Ther. 2011 Apr 15; 11 (8): 714-23.

- Lopez-Lazaro M. A new view of carcinogenesis and an alternative approach to cancer therapy. Mol Med. 2010 Mar; 16 (3-4): 144-53. DOI: 10.2119/molmed.2009.00162