Реакция устьиц растений яровой мягкой пшеницы разных сортов на уменьшение влажности воздуха как диагностический признак в селекции на засухоустойчивость

Автор: Иванов Е.А., Фархутдинов Р.Г., Веселов Д.С., Золотов А.Л., Никонов В.И., Трапезников В.К., Фаизов Р.Г., Кудоярова Г.Р.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Биология продукционного процесса

Статья в выпуске: 1 т.42, 2007 года.

Бесплатный доступ

В лабораторных и полевых условиях исследовали интенсивность транспирации растений яровой мягкой пшеницы разных сортов в зависимости от реакции устьиц на снижение влагообес-печенности. Определяли проводимость корней, устьиц, скорость роста листьев, а также урожайность растений.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133151

IDR: 142133151 | УДК: 633.11«321»:58.032

Текст краткого сообщения Реакция устьиц растений яровой мягкой пшеницы разных сортов на уменьшение влажности воздуха как диагностический признак в селекции на засухоустойчивость

Практически все культурные растения в той или иной степени испытывают дефицит воды, который в наиболее выраженной форме проявляется в засушливых регионах. Поэтому определение способности растений поддерживать водный обмен в подобных условиях играет важную роль при создании высокоурожайных сортов. Оценка засухоустойчивости осуществляется посредством сравнения урожайности растений в разные годы, различающиеся по влагообеспеченности. Очевидно, что такой подход требует многолетних испытаний. Поэтому не прекращается поиск физиологических признаков, которые можно было бы использовать с целью ускорения селекционного процесса.

В литературе имеется множество примеров использования проводимости устьиц в качестве количественного признака в селекции на засухоустойчивость (1). Однако отбор растений, обладающих способностью быстро закрывать устьица, не всегда способствует получению перспективного селекционного материала (2). Это не удивительно, так как закрытие устьиц приводит к нарушению газообмена, ингибированию фотосинтеза и как следствие снижению урожайности. По мнению Максимова, засухоустойчивые сорта культурных растений должны обладать повышенной, а не пониженной интенсивностью транспирации (3). Это утверждение перекликается с данными американских исследователей, которые обнаружили высокую интенсивность транспирации у высокоурожайных сортов пшеницы на фоне полива (4).

Поддержание оводненности растений базируется не только на закрытии устьиц, но и на увеличении притока воды из корней. Известно, что растения с хорошо развитой корневой системой характеризуются высокой засухоустойчивостью (5). Однако затраты на развитие корневой системы снижают способность растения обеспечивать быстрый рост листьев и формирование фотоассимилирующей поверхности (2). Альтернативный механизм регуляции притока воды из корней — снижение гидравлического сопротивления, то есть сопротивления движению воды по тканям растений в соответствии с транспирационным запросом (6).

У растений твердой пшеницы сорта Безенчукская 139 при повышении температуры воздуха устьица не закрываются при увеличении интенсивности транспирации, а оводненность листьев поддерживается за счет усиления притока воды из корней в результате снижения гидравлического сопротивления (7). Сравнение реакции растений разных сортов показало, что не все из них реагируют подобным образом, у некоторых при повышении температуры устьица закрываются (8). Было высказано предположение, что различия связаны с приспособленностью растений к разным условиям возделывания, что, однако, не было проверено.

В связи с этим целью нашей работы было сопоставление результатов оценки в лабораторных и полевых условиях проводимости устьиц и интенсивности транспирации растений яровой мягкой пшеницы разных сортов с урожайностью последних в течение нескольких лет, различавшихся по влагообес-печенности, а также в районах с различными климатическими условиями.

Методика. Объектом исследования служили растения яровой мягкой пшеницы ( Triticum aestivum L.) сортов Ирень, Омская 20, Башкирская 26 и Казахстанская 10 различного эколого-географического происхождения. В лабораторных экспериментах растения выращивали на 10 % питательной среде Хогланада-Арнона при освещенности 90 Вт/м2, 14-часовом фотопериоде, температуре 23-25 оС. В опыте температуру воздуха повышали на 4 ± 1 оС от исходной за несколько минут потоком горячего воздуха (тепловентилятор «Ветерок-2») и поддерживали постоянной в течение 1,5 ч, в контроле — оставляли без изменений.

У 7-суточных проростков ( n = 10) оценивали интенсивность транспирации (гравиметрически), проводимость устьиц — с помощью порометра Mk 3 «Delta T Devices», гидравлическую проводимость — по описанной ранее методике по скорости потока воды из отделенных от побега корней (7) и осмотическому потенциалу ксилемного сока, который измеряли с помощью цифрового микроосмометра (CAMLAB Limited, UK).

Полевые испытания проводили в 2001 году на двух госсортоучастках, расположенных в Буздякском и Хайбулинском районах Республики Башкортостан. Первый из них находится в предуральской степи (в целом благоприятная по влагообеспеченности зона для возделывания яровой пшеницы); второй — в зауральских степях, подверженных частому воздействию засух и суховеев. Кроме того, в 2003 и 2004 годах, различающихся по влагообеспеченности, эксперименты проводили на опытных полях Башкирского НИИ сельского хозяйства (Чишминский р-н), где климатические условия были близки к таковым в Буздякском районе. В полевых условиях проводимость устьиц измеряли с помощью портативного порометра, обеспеченность растений влагой и отзывчивость на этот фактор оценивали соответственно по гидротермическому коэффициенту (ГТК) и урожайности зерна.

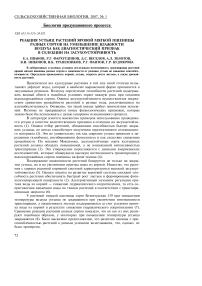

Результаты . В лабораторных условиях повышение температуры воздуха оказывало неоднозначное влияние на скорость транспирации у растений исследуемых сортов (рис. 1). Так, у растений сорта Ирень, созданного в условиях высокой влагообеспеченности (Красноуфимская селекционная станция), сначала отмечалось резкое (в течение первых 20 мин), а затем постепенное повышение интенсивности транспирации до окончания воздействия повышенной температу-

Время воздействия повышенной температуры, мин

Рис 1. Интенсивность транспирации 78-суточных проростков яровой мягкой пшеницы разных сортов при повышении температуры воздуха в лабораторных условиях: 1, 2 и 3 — сорта соответственно Казахстанская 10, Омская 20 и Ирень.

ры. Подобная ответная реакция, но в менее выраженной форме наблюдалась и у растений сорта Омская 20 — до 40 мин воздействия температуры интенсивность транспирации повышалась, а затем снижалась до исходной величины. У растений сорта Казахстанская 10 в лабораторных условиях не обнаружено резкого изменения интенсивности транспирации при повышении температуры воздуха.

Проводимость устьиц растений при повышении температуры воздуха изменялась следующим образом: у растений сорта Омская 20 этот показатель составлял в контроле 65,6 ммоль/(м2 ⋅ с), а через 20 и 60 мин воздействия — соответственно 52,6 ± 5,5 и 41,1 ± 5,2 ммоль/(м2 ⋅ с), то есть снижался на 15 и 30 %;

у растений сорта Ирень

—

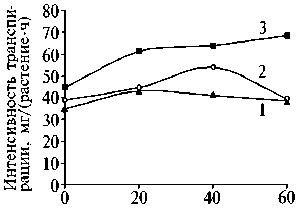

в контроле

37,4±4, а через 20 и 60 мин — соответственно 41,6±4,5 и 61,5±6,0 ммоль/(м2⋅с), то есть возрастал на 20 и 50 %, что согласуется с увеличивающейся в течение эксперимента интенсивностью транспирации (см. рис. 1). Повышенный расход воды растениями сорта Ирень мог быть скомпенсирован за счет усиления ее поступления в побег из корней. Наблюдения за гидравлической проводимостью корней позволили выявить существенные сортовые различия по изменчивости этого показателя (рис. 2). При повышении температуры воздуха у растений сорта Ирень значительно возрастала гидравлическая проводимость корней, чего не наблюдалось у таковых сорта Омская 20.

Рис. 2. Гидравлическая проводимость корней различных сортов яровой мягкой пшеницы до (а) и после (б) повышения температуры воздуха: 1 и 2 — сорта соответст-

венно Омская 20 и Ирень.

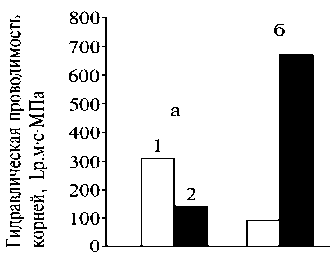

Увеличение испарения воды за счет транспирации — неизбежное следствие воздействия высокой температуры. С одной стороны, эта закономерность имеет физическую природу и связана со снижением относительной влажности воздуха, с другой, активное открытие устьиц при повышении температуры служит механизмом, обеспечивающим охлаждение растений за счет транспирации. Вместе с тем увеличение интенсивности транспирации приводит к дисбалансу между поглощением и потерей воды, в результате чего возрастает дефицит последней в растении и ингибируется рост. В лабораторных экспериментах повышение температуры воздуха приводило к прекраще- нию роста и сжатию первого листа, которое было наиболее явно выражено у растений сорта Омская 20 и наименее — сорта Ирень (рис. 3). Однако через 30-40 мин у растений обоих сортов рост листа возобновлялся со скоростью не ниже исходной.

Как известно, изме-

Рис. 3. Скорость роста листа проростков яровой мягкой пшеницы сортов Ирень (1) и Омская 20 (2) при повышении температуры воздуха.

нение скорости роста является индикатором обеспеченности растения водой (7). Поэтому не удивительно, что при повышении температуры рост быстро прекращался. Это было неизбеж- ным следствием снижения оводненности побега за счет активации транспирации. Возобновление роста, кото- рое было зарегистрировано через некоторое время на фоне продолжающегося действия повышенной температуры, свидетельствует о том, что поступление воды в растения возобновляется, очевидно, в результате восстановления баланса между поглощением и потерей воды. Анализ данных по устьичной и гидравли- ческой проводимости позволяет понять, каким образом это достигается.

Важно то, что один и тот же результат (восстановление баланса между поглощением и потерей воды) обеспечивался разными способами. Так, у растений сорта Омская 20 устьица закрывались, что приводило к снижению интенсивности транспирации до исходной величины к концу первого часа температурного воздействия. В тех же условиях у растений сорта Ирень проводимость устьиц и интенсивность транспирации, наоборот, возрастали. Каким же образом растениям этого сорта удавалось восстановить баланс между потерей и поглощением воды? По данным оценки гидравлической проводимости, это достигалось за счет уменьшения сопротивления поступления воды из корней, что увеличивало ее приток в побег.

Следовательно, наши результаты согласуются с данными литературы о том, что в некоторых случаях гидравлическая проводимость может меняться в соответствии с транспирационным запросом (6). По данным наших исследований это может происходить достаточно быстро. Следует отметить, что и у растений сорта Омская гидравлическая проводимость также изменялась в соответствии с транспирационным запросом: снижение происходило параллельно с уменьшением проводимости устьиц и интенсивности транспирации. Эти результаты подтверждаются данными литературы о существовании механизма, который координирует изменения устьичной и гидравлической проводимости у растений (6). Важно было убедиться, что различия по реакции устьиц проявляются не только в лабораторных экспериментах, которые проводили с использованием водной культуры, но и в полевых условиях.

Сортовые различия ярко проявлялись 22 июня на фоне более низкой относительной влажности воздуха (40 %): у растений сорта Ирень проводимость устьиц составляла 547 ммоль/(м2 ⋅ с) и была в 1,5-2 раза выше, чем у сортов Казахстанская 10 и Башкирская 26 — соответственно 296 и 361 ммоль/(м2 ⋅ с). По сравнению с предыдущим измерением, которое проводили 11 июня на фоне более высокой относительной влажности воздуха (80 %), проводимость устьиц у растений сорта Ирень возрастала, а сортов Казахстанская 10 и Башкирская 26 — снижалась. Необходимо отметить, что влажность почвы 22 июня оставалась высокой после дождей, которые прошли в первую декаду месяца. Поэтому сортовые различия по проводимости устьиц были обусловлены действием воздушной засухи.

Таким образом, реакция растений изученных сортов на увеличение интенсивности транспирации при повышении температуры воздуха была диаметрально противоположной. У растений сорта Ирень устьица открывались (и одновременно увеличивался приток воды из корней), а сорта Омская 20 — закрывались. На первый взгляд обе реакции приводили к одному и тому же результату — восстановлению оводненности побега и роста посредством растяжения. Однако в отдаленной перспективе эти два типа реакции должны были привести к неодинаковым последствиям. Закрытие устьиц уменьшает расход воды на транспирацию, но вместе с тем нарушает газообмен, что должно отрицательно отразиться как на фотосинтезе, так и на урожайности растений (9). Поэтому способность растений быстро снижать гидравлическое сопротивление при повышении транспирационного запроса имеет то преимущество, что поддерживает оводненность листьев, сохраняя устьица открытыми (10).

На основании данных литературы и результатов собственных исследований мы предположили, что различная реакция устьиц на повышение температуры может дать растениям преимущество в разных условиях произрастания. Быстрое закрытие устьиц должно быть выгодным в условиях сильной засухи, а способность растений поддерживать устьица в открытом состоянии — обеспечивать высокую интенсивность фотосинтеза и формирование высокого урожая при достаточном количестве воды в почве.

Для того чтобы проверить правильность этого предположения, необходимо было проанализировать данные по урожайности растений с контрастной реакцией устьиц в различных условиях. С этой целью мы провели сравнение урожайности растений сортов Ирень, Башкирская 26 и Казахстанская 10 по данным, полученным в Чишминском опытном хозяйстве в 2003 и 2004 годах, различавшихся по влагообеспеченности (ГТК в мае составлял соответственно 2,0 и 0,33). При хорошей влагообеспеченности (2003 год) урожайность растений сорта Ирень была значительно выше, чем сортов Казахстанская 10 и Башкирская 26 — 25,0 ц/га против соответственно 21,1 и 21,8 ц/га. Однако при засухе урожайность растений этого сорта снижалась в большей степени, чем у двух других сортов. В 2004 году этот показатель у растений сорта Ирень составлял 16,8 ц/га, то есть снизился на 30 %, а сортов Казахстанская 10 и Башкирская 26 — соответственно 17,2 и 17,6 % (снизился менее чем на 20 %).

Следовательно, растения сорта Ирень оказались более урожайными в условиях нормальной влагообеспеченности, то есть подтвердился наш прогноз 75

о том, что способность растений этого сорта поддерживать устьица открытыми за счет увеличения притока воды из корней, может обеспечивать высокую интенсивность фотосинтеза и урожайность при достаточном содержании воды в почве. Вместе с тем такая особенность реакции устьиц могла привести к большей уязвимости при почвенной засухе, что и проявилось в засушливых условиях. Результаты наших экспериментов согласуются с данным других авторов (4).

С целью диагностической оценки проводимости устьиц как потенциального признака засухоустойчивости мы сравнили урожайность растений сортов Ирень и Омская 20 в различных климатических зонах Башкирии, контрастных по влагообеспеченности (полевые условия). На фоне нормальной влагообеспеченности (Буздякский р-н, ГТК = 1,38) растения сорта Ирень характеризовались более высокой урожайностью — 29,5 ц/га (против 27,7 ц/га у растений сорта Омская 20). Урожайность растений обоих сортов была ниже в более засушливом районе (Хайбулинский, ГТК = 0,41) и составляла 20,8 и 22,2 ц/га — соответственно сорта Ирень и Омская 20. Однако снижение урожайности растений сорта Ирень под влиянием засухи было более значительным, чем сорта Омская 20. В результате в Хайбулинском районе урожайность растений сорта Омская 20 была выше, чем сорта Ирень.

Растения сортов Омская 20, Башкирская 26 и Казахстанская 10 оказались более устойчивыми к недостатку влаги. Их урожайность при снижении влагообеспеченности уменьшалась в меньшей степени, чем у растений сорта Ирень. Это также соответствовало нашему прогнозу, сделанному на основе лабораторных экспериментов, в которых была выявлена способность растений этих сортов быстро закрывать устьица в ответ на увеличение транспирационного запроса. Способ отбора сортов пшеницы по их способности быстро закрывать устьица описан в литературе (2). Однако корреляция между проводимостью устьиц и урожайностью растений в отдельные годы не обнаружена (1). Наши данные позволяют понять причину неоднозначности связи между урожайностью и проводимостью устьиц растений и отражают необходимость проведения оценки последней в условиях достаточной влагообеспеченности почвы.

Итак, сравнение результатов лабораторных и полевых экспериментов свидетельствует о перспективности анализа реакции устьиц растений яровой мягкой пшеницы на уменьшение влажности воздуха как теста, который можно использовать для более полной характеристики сортов. Оценка засухоустойчивости растений по их урожайности в полевых условиях требует многолетних испытаний. Предложенный нами подход может способствовать ускорению селекционного процесса.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. F i s c h e r R., R e e s D., S a y r e K. e.a. Wheat yield progress associated with higher-stomatal conductance and photosynthetic rate, and cooler canopies. Crop Sci., 1998, 38: 14671475.

-

2. Q u a r r i e S.A., S t o j a n o v i c J., P e k i c S. Improving drought resistance in smallgrained cereals. a case study, progress and prospects. Plant Growth Regulation., 1999, 29: 1-21.

-

3. М а к с и м о в Н.А. Подавление ростовых процессов как основная причина снижения урожаев при засухе. Усп. совр. биол., 1939, 1: 124-136.

-

4. L u Z., P e r c y R., Q u a l s e t C. e.a. Stomatal conductance predicts yields in irrigated pima cotton and bread wheat grown at high temperatures. J. of Exp. Bot., 1998, 49: 453-460.

-

5. T r a p e z n i k o v V.K., I v a n o v I.I., K u d o y a r o v a G.R. Effect of heterogeneous distribution of nutrients on root growth, ABA content and drought resistance of wheat plants. Plant and Soil., 2003, 252: 207-214.

-

6. S t e u d l e E., P e t e r s o n C.A. How does water get through roots. J. Exp. Bot., 1998, 49: 775-788.

-

7. Ф а р х у т д и н о в Р., В е с е л о в а С, В е с е л о в Д.С. и др. Регуляция скорости роста листьев пшеницы при быстром повышении температуры. Физиол. раст., 2003, 50: 275-279.

-

8. Ф а р х у т д и н о в Р.Г., В е с е л о в а С.В., З о л о т о в А.Л. и др. Изучение гидравлической и устьичной проводимости для проверки засухоустойчивости проростков пшеницы при повышении температуры. Агрохимия, 2004, 7: 1-5.

-

9. J o n e s H.G. Stomatal control of photosynthesis and transpiration. J. Exp. Bot., 1998, 49: 387-398.

-

10. V y s o t s k a y a LB, K u d o y a r o v a GR, V e s e l o v S. e.a. Unusual stomatal behaviour on partial root excision in wheat seedlings. Plant Cell Environ., 2004, 27: 69-77.

Институт биологии УНЦ РАН ,

Поступила в редакцию 1 июня 2005 года

450054, г. Уфа, просп. Октября 69;

Инспектура по Республике Башкортостан — филиал ФГУ «Госсорткомиссии», Уфа ;

Башкирский НИИ сельского хозяйства, Уфа

STOMATAL RESPONSE OF SPRING SOFT WHEAT PLANTS OF DIFFERENT VARIETIES ON INCREASING AIR WATER DEFICIENCY AS A DIAGNOSTIC SIGN OF DROUGHT TOLERANCE SELECTION

E.A. Ivanov, R.G. Farkhutdinov, D.S. Veselov, A.L. Zolotov, V.I. Nikonov, V.K. Trapeznikov, R.G. Faizov, G.R. Kudoyarova

S u m m a r y

In the laboratory and field conditions the authors studied the transpiration activity of plants of several cultivars of spring soft wheat in connection with stomatal response to an increase in air water deficit. It was discovered that plants of Omskaya 20, Bashkinskaya 26 and Kazakhstanskaya 10 varieties at air water deficit closed their stomata, that resulted in a decrease in their transpiration, while plants of Iren’ cultivar on the contrary opened their stomata and their transpiration increased further. Maintenance of tissue humidity of plants of Iren’ cultivar was achieved due to an increase in hydraulic conductivity of roots and an increase in water flow to shoots. Registration of stomatal reaction to an increase in water deficit in air is proposed to be used as a physiological trait in selection for drought resistance.

Новые книги

И с а и к и н И.И., В о л к о в М.К . Адаптивная агротехника озимой ржи. Уч. пос. Саранск: Мордовский институт переподготовки кадров агробизнеса, 2006, 296 с.

В учебном пособии представлена адаптивная технология возделывания посевов озимой ржи в Мордовии. Описаны биологические особенности культуры (этапы органогенеза, особенности роста и развития, требования к почве, условиям увлажнения, освещенности и т.д.). Рассматриваются причины гибели растений в зимний период и ранней весной. Дана оценка изменения продуктивности растений озимой ржи под влиянием природноклиматических факторов. Приведены основные приемы агротехники возделывания культуры: размещение посевов, выбор предшественника, система удобрения, способы обработки почвы, подготовка семян к посеву, уход за посевами, защита от сорняков, вредителей и болезней, уборка урожая, хранение зерна. Обсуждаются основные направления повышения качества зерна озимой ржи.

В учебном пособии изложены фундаментальные вопросы использования биологических методов очистки окружающей среды от техногенных загрязнений и продуктов переработки отходов. Рассматриваются основные закономерности формирования природных экосистем. Даны представления о приоритетных антропогенных факторах загрязнения (химических и биологических), способах миграции, абиотической и биотической трансформации загрязняющих веществ в окружающей среде. Описаны биологические свойства и закономерности функционирования в природных средах микроорганизмов-биодеструкторов, а также методы селекции последних. Уделено внимание особенностям биотрансформации органических ксенобиотиков, природных полимеров, соединений азота, серы и металлов.

Вопросы к авторам!

-

1. Стр. 2. У 7-суточных проростков ( n = 10) оценивали интенсивность транспирации (гравиметрически), проводимость устьиц — с помощью порометра «MK-Delta T»,… Авт.! Так? Правильно? n = 10? Уточните!

-

2. Стр. 2. У растений сорта Омская 20 этот показатель в контроле составлял 65,6 ммоль/(м2 ⋅ с), а через 20 и 60 мин воздействия — соответственно 52,6 ± 5,5 и 41,1 ± 5,2 ммоль/(м2 ⋅ с), то есть снижался на 15 и 30 %. Авт.! Так? ммоль/(м2 ⋅ с) — правильно! Уточните!

-

3. Стр. 6. В резюме: Показано, что у растений сортов Омская 20, Чишминская 26 и Казахстанская 10 при снижении влажности воздуха устьица закрываются, а сорта Ирень, наоборот, — открываются, что приводит соответственно к снижению и повышению интенсивности транспирации. Авт.! Откуда взялся этот сорт — Чишминская 26? Может быть Башкирская 26? Уточните!

-

4. Авт.! На рисунке 2. По оси ординат — гидравлическая проводимость корней, Lp.м ⋅ сек ⋅ Мпа Авт.! Что это означает? Что за размерность? Что такое Lp.м? Мпа? (мегапаскаль — МПа)? Lp.м ⋅ сек ⋅ Мпа — здесь знаки умножения? Все уточните! Приведите правильное обозначение этой величины!

Уважаемые авторы!