Реактивность автономной нервной системы при воздействии эмоциогенного видеоконтента у студентов с различным исходным вегетативным тонусом

Автор: Байгужин Павел Азифович, Шибкова Дарья Захаровна, Батуева Альбина Эмильевна, Кудряшов Аркадий Александрович, Байгужина Ольга Вадимовна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель работы. Выявить особенности реактивности автономной нервной системы при воздействии эмоциогенного видеоконтента у студентов с различным исходным вегетативным тонусом. Материалы и методы. На основании добровольного согласия обследовано 33 чел., средний возраст которых составил 21,4±1,5 года. В зависимости от величины индекса напряжения (ИН) обследуемые были разделены на две группы: 1-я группа (n=14) - с преобладанием симпатического тонуса автономной нервной системы (ИН>140 ед.); 2-я группа (n=19) - с исходным преобладанием парасимпатического тонуса (ИН

Реактивность, автономная нервная система, вариабельность сердечного ритма, эмоциогенный фактор, видеоконтент, руминация, студенты

Короткий адрес: https://sciup.org/14116396

IDR: 14116396 | УДК: 612.8.04 | DOI: 10.34014/2227-1848-2019-4-124-135

Текст научной статьи Реактивность автономной нервной системы при воздействии эмоциогенного видеоконтента у студентов с различным исходным вегетативным тонусом

Введение. Восприятие информации всегда инициирует формирование эмоций и переживаний, усиливающихся воздействием множества факторов, среди которых – текущее функциональное состояние организма, выраженное в определенном уровне нервно-психической устойчивости. Позиционируется ведущая роль эмоционального фактора в развитии вегетативно-соматических расстройств, про текающих в виде соматоформных расстройств или психосоматических заболеваний [1]. Часто ситуация дефицита информации, необходимой для достижения конкретной цели, либо несовпадения ее с ожидаемой (прогнозируемой) способствует формированию отрицательных эмоций, возникновению информационного стресса [2], который трансформируется в стресс эмоциональный [3].

Полимодальность воздействия информации на организм, ее валентность (отрицатель- ный или положительный знак эмоции), частота и интенсивность обусловливают ответ в виде каскада физиологических процессов, часто выраженных в напряжении механизмов адаптации.

Основные механизмы изменения функционального состояния организма при воздействии полимодальных афферентных потоков представлены рядом авторов [4–6]. Известно, что одновременное полисенсорное воздействие обусловливает изменения функционального состояния за счет оптимизации управления функцией дыхания и параметров церебральной гемодинамики [5]. В работе A.M. Brouweretall показано, что воздействие эмоциогенной информации в виде блоков изображений и звуков определенной валентности и уровней возбуждения последовательно увеличивает параметры автономной нервной системы (вариабельности сердечного ритма (ВСР) и электропроводимости кожи). Авторы не демонстрируют различий в индукции эмоций между визуальными и слуховыми стимулами, что свидетельствовало бы о сравнительно мощном воздействии бимодальных стимулов по отношению к унимодальным [6].

На предъявление раздражителей с различной эмоциональной валентностью сверхмедленные колебания потенциалов клеток корковых отделов сенсорных систем (зрительной и слуховой) отвечают специфичным образом, в частности в виде статистически значимых изменений их спектральных характеристик [7].

Механизм активации при воздействии на организм эмоциогенных факторов реализуется через прямые и обратные связи между корковыми, подкорковыми структурами и отделами автономной нервной системы (АНС). Представлены данные, подтверждающие проекцию ядер миндалины в зрительной и слуховой коре головного мозга [8]. На основе анализа нейровизуальных данных установлено, что миндалина человека максимально активируется в ответ на аффективные выражения лица [9]. При этом известно, что медиальная висцеромоторная сеть (префронтальная кора) является конечным общим путем, посредством которого психические процессы (эмоции и когнитивные функции) привлекают вегетативную поддержку [10].

Сформированная модель нейровисцераль-ной интеграции [11, 12] демонстрирует ключевую роль миндалины в нервных путях, лежащих в основе модуляции ВСР, и указывает на реципрокные связи миндалины с областями центральной вегетативной сети [13]. Модель нейровисцеральной интеграции предполагает, что парасимпатический тонус, описанный параметрами ВСР, может отражать функциональный баланс нейронных сетей, участвующих в эмоционально-когнитивных взаимодействиях.

Параметры ВСР рассматриваются как биологический маркер способности распознавания эмоций у людей [14] и оценки эмоциональных расстройств [15]. Специфичный для эмоций (счастье, грусть, отвращение) региональный церебральный кровоток, локализованный в медиальной префронтальной коре, коррелирует с высокочастотным компонентом ВСР [10]. Корковые области переднего мозга, лимбические и стволовые структуры рассматриваются как компоненты цепей, участвующих в регуляции ЧСС [16]. При этом следует указать на дифференциально-функциональную нелинейную связь между параметрами ЭЭГ и ЭКГ при воздействии эмоциоген-ного видеоконтента [17].

Указанное выше актуализирует исследование реактивности АНС человека при воздействии эмоциогенных факторов. Можно предположить, что специфичность вегетативной регуляции ВСР в указанных условиях воздействия будет определяться исходным вегетативным тонусом обследуемых.

Цель исследования. Выявить особенности реактивности автономной нервной системы при воздействии эмоциогенного видеоконтента у студентов с различным исходным вегетативным тонусом.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе научно-исследовательской лаборатории «Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» в межсессионный период.

На основании добровольного согласия обследовано 33 чел., средний возраст которых составил 21,4±1,5 года. В выборке обследованных не было лиц, перенесших черепно- мозговые травмы или имевших прочие заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

Оптимальной моделью активации эмоций являлся просмотр видеоконтента, содержащего эмоциогенные фрагменты (сцены проявления антиобщественных, противоправных действий или преступлений; насилия и жестокости; совершения действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью; трансляция объектов, вызывающих тревогу, страх, ужас, панику) [18, 19].

Обследование проводилось индивидуально в затемненной комнате. Сидя в кресле на расстоянии трех метров от экрана, испытуемый, находящийся в накладных, изолирующих внешнее шумовое воздействие наушниках Aceline AH-200, воспринимал эмоциогенный стимул (видеоряд), который транслировался с помощью мультимедийного проектора Acer X128H.

В ролике, индуцирующем страх и гнев, присутствовали основные признаки видеоконтента: наглядность (складывается из использования сенсорных деталей: звуков, красок), динамичность (поэтапное развитие действия), информативность (максимальная насыщенность деталями: выражения лиц, мимика, одежда участников, их поведение, описание окружающей обстановки). Согласно экспертному заключению, возрастная маркировка указанного выше информационного продукта – «18+» (эксперт аккредитован на право проведения экспертизы информационной продукции, аттестат аккредитации № 00057).

Оценка функционального состояния АНС обследуемых проводилась на основе анализа данных электрокардиографического обследования с использованием сертифицированного компьютерного электрокардиографа «ПолиСпектр-8» и лицензионного программного обеспечения «ПолиСпектр-Ритм» (ООО «НейроСофт», г. Иваново, . ЭКГ-обследование проводилось в реальном времени согласно принятым рекомендациям Североамериканского общества по электростимуляции и электрофизиологии и Европейского общества кардиологов. ЭКГ регистрировалась в положении сидя во втором стандартном отведении в течение всего времени обследования – 15 мин. Полученные кардиоритмограммы обрабатывались с использованием временного и кардиоинтервалографического анализа.

Все участники исследования по результатам анализа предварительного трехкратного фонового ЭКГ-обследования были разделены на две группы в зависимости от величины индекса напряжения (ИН). Первую группу (n=14) составили обследуемые с ИН>140 ед. (лица с преобладанием симпатического тонуса АНС), вторую группу (n=19) – обследуемые с ИН<140 ед. (лица с преобладанием парасимпатического тонуса АНС).

Реактивность АНС обследованных обеих групп определялась по степени изменения показателей временного (RRNN, SDNN, RMSSD, pNN50) и математического анализа (ЧСС, M, Mo, AMo, ИВР, ВПР, ИН) кардиоритмо-граммы. Кардиоритмограмма разделена на последовательные этапы анализа, длительность которых составляла 100 кардиоциклов, синхронизированных с каждым фрагментом стимульного видеоряда: 1, 2 – «Фон-1» (230 с); 3 – «Нейтральный» (140 с); 4 – «Позитивный» (103 с); 5 – «Негативный» (105 с); 6, 7 – «Фон-2» (230 с).

Для определения достоверности различий исследуемых показателей ритма сердца использовался непараметрический критерий Уилкоксона с последующим вычислением эмпирической величины Z-критерия и p-уровня значимости. Расчет проводился с помощью статистического пакета SPSS v. 17.

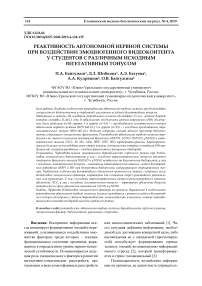

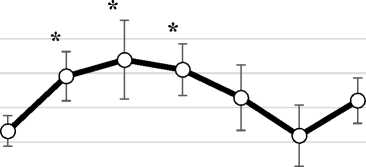

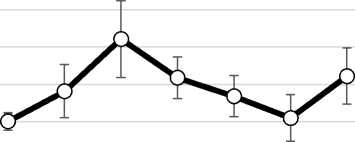

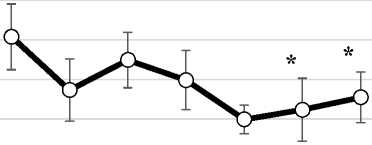

Результаты и обсуждение. Различия параметров ВСР у представителей различных вегетотипов очевидны, их сравнительная характеристика не является задачей настоящего исследования. Теоретическую значимость имеют различия ответной реакции АНС, выраженной в интенсивности, вариативности, чувствительности показателей сердечного ритма, в зависимости от исходного типа вегетативного тонуса обследуемых (рис. 1–4).

Представленные на рис. 1 данные отражают стимулспецифический ответ регуляторных механизмов у студентов с преобладанием ваготонического типа реагирования АНС. Изменение параметров математического анализа кардиоритмограммы в динамике исследуемого периода характеризуется значимым приростом значений AMo (p<0,024), ИВР (p<0,005) и ПАПР (p<0,040) на третьем этапе наблюдения – при демонстрации нейтрального ролика. Выявленный прирост объясняет реакцию симпатического отдела АНС, характерную для перехода от состояния функционального покоя к активному восприятию информации. Отмечается и относительно высокая вариативность значений указанных показателей ВСР на третьем этапе. Математический анализ ВСР у студентов с преобладанием ваготонического типа регуляции на последующих этапах обследования отражает активацию парасимпатического отдела АНС. На седьмом этапе наблюдения регистрируется значимый прирост показателей ЧСС (p<0,030) и M (p<0,045), а также увеличение (на правах тенденции) показателей АМо, ИВР, ВПР, ПАПР и ИН по сравнению с их исходными значениями. Установленные изменения являются отражением описанного в литературе состояния руминации, характерного для переживания эмоционально значимой ситуации на фоне повышения тревожности, ощущения чувства вины. Такого рода навязчивый тип мышления, при котором мысли, связанные с содержанием негативного видеоролика, становятся доминирующими, реализуется на фоне активизации симпатического отдела АНС.

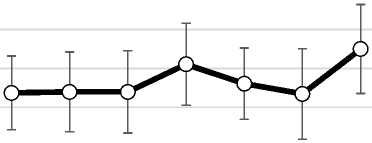

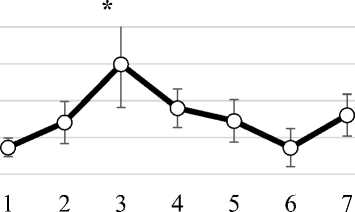

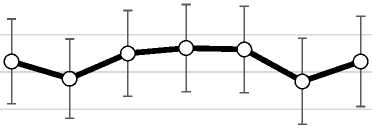

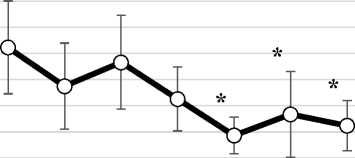

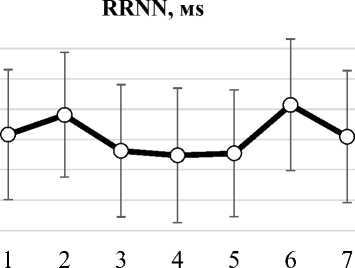

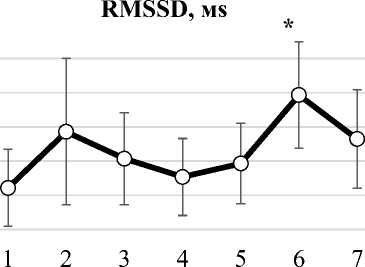

Оценка изменений показателей временного анализа ВСР у лиц с преобладанием ва-готонического типа реагирования в динамике воздействия эмоциогенного видеоконтента

(рис. 2) выявил их относительную чувствительность по сравнению с параметрами математического кардиоинтервалографического анализа.

Установлено, что восприятие нейтрального по валентности ролика запускает реакцию симпатического отдела АНС, что выражается достоверным снижением SDNN (p<0,011). Однако значимый отрицательный клиренс значений SDNN (p<0,007) и маркера парасимпатической активности RMSSD (p<0,011) отмечается на четвертом этапе – во время просмотра позитивного видеоролика. Воздействие негативного видеоконтента (пятый этап) стабилизирует состояние АНС с доминирующей симпатической активностью, о чем свидетельствует относительное снижение показателя RMSSD (p<0,005).

Значимое снижение показателя pNN50 регистрируется на четвертом и пятом этапах – в период непосредственного воздействия эмо-циогенного контента (p<0,016 и p<0,049 соответственно), что характерно для изменения стационарного, устойчивого функционального состояния АНС.

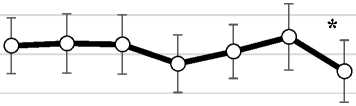

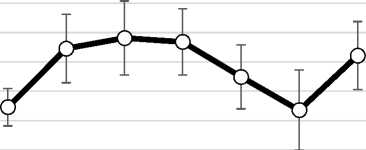

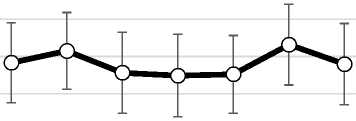

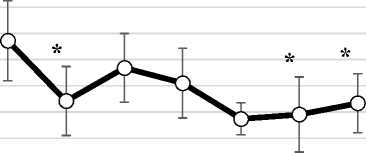

Реактивность АНС у лиц с исходным преобладанием симпатического тонуса реагирования имеет свои особенности при воздействии эмоциогенного видеоконтента, выраженные в активации парасимпатического отдела АНС (рис. 3, 4).

Просмотр нейтрального и позитивного видеофрагментов, как и ожидалось, вызывает вагусную активность (p>0,05): вариативность значений исследуемых показателей не менялась по сравнению с исходными «фоновыми» значениями коэффициента вариации и средней квадратической ошибки. Значимые изменения исследуемых параметров ВСР фиксируются, начиная с пятого этапа обследования – при просмотре негативного видеоконтента: значительно сокращается вариативность ряда показателей: AMo, ИВР, ПАПР, ИН. Восприятие негативного видеоролика инициирует состояние АНС, отличное от состояния, вызванного анализом содержания предыдущих видеороликов. Значимое снижение ИН (p<0,013), ИВР (p<0,016) следует рассматривать как защитную реакцию организма на формирование отрицательных эмоций.

ЧСС, уд/мин

Heart rate, beats/min

М, с

Population mean, s

*

0,87

0,84

0,81

0,78

0,75

Мо, с

Mod, s

0,83 0,81 0,79 0,77 0,75

АМо, %

Mode amplitude, %

ИВР, у.е.

Index of vegetative balance, s.u.

ПАПР, у.е.

Index of adequacy of regulation, s.u.

*

ВПР, у.е.

Vegetative indicator of a rhythm, s.u.

7,5

6,5

5,5

4,5

3,5

ИН, у.е.

Index of tension of Bayevsky, s.u. *

Рис. 1. Изменение показателей математического анализа ВСР у обследованных с преобладанием ваготонического типа реагирования при воздействии эмоциогенного видеоконтента (* – значимость различий при p<0,05 по отношению к фоновым значениям)

Fig. 1. Changes in the parameters of the mathematical analysis of HRV in the subjects with a predominant vagotonic type of response under emotiogenic video content (* – the differences are significant (p<0.05) compared with the background values)

|

RRNN, мs 800 i^^s * 780 760 1234567 |

SDNN, мs 50 1234567 |

|

RMSSD, мs 62 445272 * * 37 1234567 |

pNN50, % 32 22220369 * * 17 1234567 |

Рис. 2. Изменение показателей временного анализа ВСР у обследованных с преобладанием ваготонического типа реагирования в динамике воздействия эмоциогенного видеоконтента (* – значимость различий при p<0,05)

Fig. 2. Changes in the parameters of the temporary analysis of HRV in subjects with a predominant vagotonic type of response in the dynamics of the emotiogenic video content impact (* – the differences are significant (p<0.05))

Этапы обследования, следующие после воздействия эмоциогенного видеоконтента, характеризуются снижением симпатического тонуса АНС за счет вагусного гипертонуса, что выражено в значимом снижении ряда показателей (рис. 3).

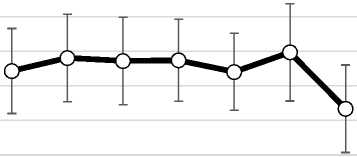

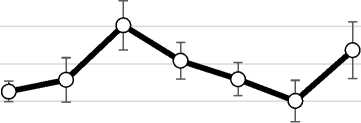

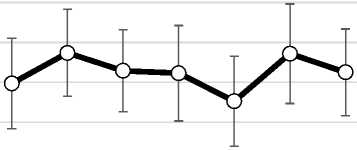

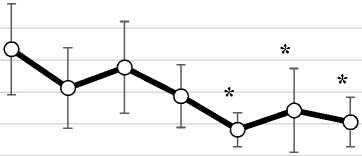

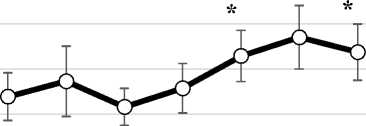

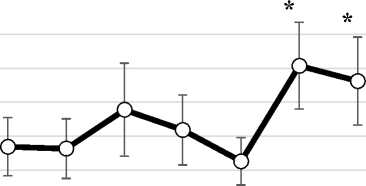

Индукция отрицательных эмоций подтверждается и динамикой показателей временного анализа (рис. 4). Значимое увеличение показателя SDNN на пятом (p<0,048) и седьмом (p<0,028) этапах, а также pNN50 – на шестом (p<0,041) и седьмом (p<0,021) характерно для формирования качественно нового функционального состояния АНС, рассматриваемого нами как эффект эмоциогенного воздействия видеоконтента отрицательной валентности.

Отставленный эффект эмоциогенного воздействия, выраженный в статистически значимых изменениях параметров ВРС у лиц

с исходным преобладанием симпатического типа реагирования, можно рассматривать как развертывание срочной руминации, или стресс-реактивного размышления.

Заключение. Полученные результаты дополняют данные о реактивности автономной нервной системы при эмоциональном восприятии воздействия средовых факторов. Эмоциональные состояния, возникающие при просмотре эмоциогенного видеоконтента, являются результатом взаимодействия двух компонентов: активации и когнитивного анализа причин возбуждения на основе анализа ситуации, в которой появилась эмоция. Оценка ВСР представляет собой объективную меру эмоциональной регуляции в ситуации немедленной стрессовой реактивности в результате возникновения отрицательных эмоций. Установлена специфичность реакции АНС у лиц в зависимости от их исходного вегетативного тонуса.

ЧСС, уд/мин

Heart rate, beats/min

М, с

Population mean, s

0,78

0,76

0,74

0,72

0,7

Мо, с

АМо, %

Mode amplitude, %

Mod, s *

0,77

0,75

0,73

0,71

0,69

ИВР, у.е.

Index of vegetative balance, s.u.

ПАПР, у.е.

Index of adequacy of regulation, s.u.

ВПР, у.е.

Vegetative indicator of a rhythm, s.u. ш^ *

ИН, у.е.

Index of tension of Bayevsky, s.u.

Рис. 3. Изменение показателей математического анализа ВСР у обследованных с преобладанием симпатикотонического типа реагирования в динамике воздействия эмоциогенного видеоконтента (* – значимость различий при p<0,05 по отношению к фоновым значениям)

Fig. 3. Changes in the parameters of the mathematical analysis of HRV in subjects with a predominant sympathicotonic type of response in the dynamics of the emotiogenic video content impact (* – differences are significant (p<0.05) compared with the background values)

SDNN, мs

pNN50, %

Рис. 4. Изменение показателей временного анализа ВСР у обследованных с преобладанием симпатикотонического типа реагирования в динамике воздействия эмоциогенного видеоконтента (* – значимость различий при p<0,05)

Fig. 4. Changes in the parameters of the temporary analysis of HRV in subjects with a predominant sympathicotonic type of response in the dynamics of the emotiogenic video content impact

(* – differences are significant (p<0.05)

Список литературы Реактивность автономной нервной системы при воздействии эмоциогенного видеоконтента у студентов с различным исходным вегетативным тонусом

- Сафоничева О.Г., Троицкий М.С., Митюшкина О.А., ДроноваЕ.В. Психо-сомато-вегетативные взаимоотношения. Вестник новых медицинских технологий. 2015; 1: 3-9.

- Бодров В.А. Изучение проблемы информационного стресса человека-оператора. Физиология человека. 2000; 26 (5): 111-118.

- Судаков К.В., Умрюхин П.Е. Системные основы эмоционального стресса. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2010. 105.

- Афтанас Л.И., Рева Н.В., Павлов С.В., Коренек В.В., Брак И.В. Сопряжение осцилляторных систем мозга с когнитивными (переживание и знак) и физиологическими (кардиоваскулярная реактивность) компонентами эмоции. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2014; 100 (2): 215-231.

- Сентябрев Н.Н., Камчатников А.Г., Матохина А.А., Коренева Н.И. Механизмы изменения функционального состояния организма при воздействии полимодальных афферентных потоков. Gulustan Black Sea scientific journal of academic research. 2015; 25 (7): 35-37.

- Brouwer A.-M., Wouwe N.V., Muehl C., Erp J.B., Toet A. Perceiving blocks of emotional pictures and sounds: Effects on physiological variables. Frontiers in human neuroscience. 2013; 7.

- DOI: 10.3389/fnhum.2013.00295

- Пугачев К.С., Филиппов И.В. Перестройки динамики сверхмедленных колебаний потенциалов головного мозга человека в ответ на предъявление позитивных, нейтральных и негативных эмоциогенных стимулов различных модальностей: материалы XXIII съезда Физиологического общества им. И.П. Павлова. 18-22 сентября 2017. Воронеж; 2017.

- Santiago A.C., Shammah-Lagnado S.J. Afferent connections of the amygdalopiriform transition area in the rat. J. Comp. Neurol. 2005; 489 (3). 349-371..

- DOI: 10.1002/cne.20637

- Hariri A.R., Tessitore A., Mattay V.S., Fera F., Weinberger D.R. The amygdala response to emotional stimuli: A comparison of faces and scenes. Neuroimage. 2002; 17 (1): 317-323.

- DOI: 10.1006/nimg.2002.1179

- Lane R.D., Mcrae K., Reiman E.M., Chen K. W., Ahern G.L., Thayer J.F. Neural correlates of heart rate variability during emotion. Neuroimage. 2008; 44 (1): 213-222.

- DOI: 10.1016/j.neu-roimage.2008.07.056

- Ernst G. Heart-rate variability - more than heart beats? Frontiers in public health. 2017; 5.

- DOI: 10.3389/fpubh.2017.00240

- Miller J. G., Xia G., Hastings P. D. Resting heart rate variability is negatively associated with mirror neuron and limbic response to emotional faces. Biological psychology. 2019; 146: 107717.

- DOI: 10.1016/j.biopsycho.2019.107717

- Wei L., Chen H., Wu G.-R. Structural covariance of the prefrontal-amygdala pathways associated with heart rate variability. Frontiers in human neuroscience. 2018; 12.

- DOI: 10.3389/fnhum.2018.00002

- Balzarotti S., Biassoni F., Colombo B., Ciceri M.R. Cardiac vagal control as a marker of emotion regulation in healthy adults: a review. Biological psychology. 2017; 130: 54-66.

- DOI: 10.1016/j.biopsy-cho.2017.10.008

- Zhu J.P., Ji L.Z., Liu C.Y. Heart rate variability monitoring for emotion and disorders of emotion. Physiological measurement. 2019; 40 (6): 064004.

- DOI: 10.1088/1361-6579/ab1887

- De la Cruz F., Schumann A., Kohler S., Reichenbach J.R., Wagner G., Bar K.J. The relationship between heart rate and functional connectivity of brain regions involved in autonomic control. Neuroimage. 2019; 196: 318-328.

- DOI: 10.1016/j.neuroimage.2019.04.014

- Catrambone V., Greco A., Scilingo E.P., Valenza G. Functional linear and nonlinear brain-heart interplay during emotional video elicitation: a maximum information coefficient study. Entropy. 2019; 21 (9): 892.

- DOI: 10.3390/e21090892

- Байгужин П.А., Шибкова Д.З., Кудряшов А.А., Байгужина О.В. Реактивность вегетативной нервной системы перципиентов в условиях воздействия невербальной информацией. Человек. Спорт. Медицина. 2019; 19 (S1): 83-93.

- Steiger B.K., Kegel L.C., Spirig E., Jokeit H. Dynamics and diversity of heart rate responses to a disaster motion picture. International journal of psychophysiology. 2019; 143: 64-79.

- DOI: 10.1016/j.ijpsy-cho.2019.06.015