Реализация биологического потенциала сои в симбиозе с ассоциативной микрофлорой

Автор: Кузмичева Ю.В.

Журнал: Биология в сельском хозяйстве @biology-in-agriculture

Рубрика: Актуальные вопросы растениеводства

Статья в выпуске: 1 т.1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучено влияние АЦК-утилизирующих бактерий на реализацию биологического потенциала сортов сои северного экотипа в условиях агроценоза Орловской области. Выявлена отзывчивость изучаемых сортов на интродукцию ассоциативных микроорганизмов, которые в условиях недостаточной влагообеспеченности посевов оказали положительный биологический эффект на растения, что главным образом выражалось в активизации их симбиотической деятельности. Отмечено стимулирующее действие ассоциативных бактерий на формирование симбиоза растений с местными популяциями клубеньковых диазотрофов при ярко выраженной специфичности реакций генотипов на интродукцию. Установлено, что использование полезных свойств ассоциативных микроорганизмов при выращивании современных сортов сои северного экотипа в условиях Орловской области способствует наиболее полной реализации их биологического потенциала при усилении азотфиксирующей функции растений и повышении стрессоустойчивости. Максимальный хозяйственный эффект обеспечило внесение в почву ассоциативных бактерий рода Pseudomonas, в результате чего агроценозы усваивали до 60-140 кг/га азота воздуха, а сбор белка с гектара достигал 1,12 и 1,47 т в зависимости от сорта. Предварительные результаты исследований позволили заключить, что реализация фитостимулирующего потенциала АЦК-утилизирующих бактерий при возделывании сои является перспективным способом создания устойчивых агроценозов культуры для наращивания объёмов производства растительного белка при снижении ресурсозатрат.

Соя, сорт, биологический потенциал, симбиоз, ассоциативная микрофлора, ацк-утилизирующие бактерии, стрессоустойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/14770268

IDR: 14770268 | УДК: 633.34:631.461.73

Текст научной статьи Реализация биологического потенциала сои в симбиозе с ассоциативной микрофлорой

Такой диссонанс главным образом обусловлен природными и экономическими рисками. При этом основным лимитирующим фактором реализации биологического потенциала сои на территории нашей страны является недостаток влаги. Тогда как её потребность в воде на единицу сухого вещества в 1,5-2,0 раза выше по сравнению с зерновыми культурами при достижении критических показателей в период бутонизации, цветения и формирования бобов. Несоответствие местных условий влагообеспеченности потреб- ностям данной высокобелковой культуры неблагоприятно сказывается на её семенной продуктивности [1, 5, 11, 12].

Для стабилизации производства соевого белка в России в условиях глобального потепления климата [16], необходимо внедрение адаптивных сортовых технологий, которые бы способствовали созданию устойчивых агроценозов при минимальных затратах ресурсов. В этой связи повышение стрессоустойчиво-сти сельскохозяйственных культур путём создания защитных растительно-микробных симбиозов (ассоциации растений с полезными ризосферными микроорганизмами) является одним из перспективных подходов в решении задач устойчивого земледелия и особенно актуально при возделывании бобовых, которые отличаются высоким средообразующим и сим-биотрофным потенциалом [3, 4, 8, 9, 13, 15, 24].

Одним из механизмов антистрессового эффекта на растения в условиях симбиоза, присущим АЦК-утилизирующим ризобактериям, является подавление ингибирующего действия этилена, интенсивно продуцируемого макросимбионтом в условиях стресса (инфекции, засуха, переувлажнение, засоление почвы, загрязнение её отходами производства, пестицидами, тяжёлыми металлами и др.) [2, 18, 19]. О данном фитостимулирующем действии ассоциативных бактерий с АЦК-дезаминазной активностью свидетельствуют лабораторные исследования как российских, так и зарубежных учёных [17, 20-23]. При этом отсутствует информация об апробации данных микроорганизмов в полевых экспериментах.

В этой связи целью наших исследований было изучение влияния различных штаммов АЦК-утилизирующих бактерий на реализацию биологического потенциала сортов сои северного экотипа в условиях агроценоза Орловской области.

Материалы и методы исследований

Лабораторные исследования проводились в ЦКП «Экологический и агрохимический мониторинг сельскохозяйственного производства и среды обитания» ОрёлГАУ, а полевые опыты закладывались во ВНИИ ЗБК в 2012 г.

Растения выращивались в селекционном севообороте на делянках площадью 10 м 2 в четырехкратной повторности. Метод размещения опытных делянок – рендомизированный. Посев осуществляли 21 мая с помощью селекционной сеялки WINTERSTEIGER (Австрия).

Предшественник – черный пар. Почва опытного участка серая лесная, слабокислая (рН - 5,4) со средним содержанием гумуса (4,63%), со средним содержанием фосфора (12,7 мг/100г почвы) и калия (8,9 мг/100 г почвы).

Объектом исследований служили два раннеспелых сорта сои: Красивая меча и Свапа (селекция ВНИИЗБК).

Микробные препараты, используемые в опытах – штаммы ассоциативных бактерий с АЦК-дезаминазной активностью Pseudomonas oryzihabitans 3P-4 и Variovorax paradoxus EP4 изготовлены во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (г.

Санкт-Петербург). Микробные препараты вносили в рядки при посеве, а также в фазу всходов (10% р-р). В опыте использовали общий фон удобрений ½ N 24 P 60 K 60 в виде тукосмеси с процентным содержанием элементов минерального питания 9,8:24,5:24,5.

Метеорологические условия 2012 г. имели отклонения от среднемноголетних данных и сопровождались неравномерным распределением осадков и колебаниями температуры воздуха в течение вегетационного периода сои.

В третьей декаде мая, пришедшейся на посев сои, выпало в 6 раз меньше осадков по сравнению со средним многолетним значением. В тоже время температура воздуха доходила до 16,3°С, что превысило многолетний показатель на 1,2°С. Данные условия привели к недостатку влаги в почве для прорастания семян, что в свою очередь обеспечило неравномерную всхожесть.

В первой декаде июля, пришедшейся на начало цветения, осадков выпало в 2,1 раза меньше средней многолетней нормы, что в свою очередь снизило интенсивность ростовых процессов и симбиотическую активность растений. Начиная со второй декады июля температура воздуха и количество осадков в целом находились в пределах среднемноголетних показателей, что совпало с потребностями растений во влаге и тепле и создало благоприятные условия для их роста, развития и формирования продуктивности.

Учёт количества и массы клубеньков на корнях растений осуществлялся методом монолитов [10]. Нитрогеназную активность определяли методом редукции ацетилена [14]. Оценка урожайности сортов проводилась согласно методике Госсортосети [6]. Содержание белка в семенах сои определяли с помощью анализатора зерна Infratec™ 1241 по оригинальной методике (Foss). Полученные данные обработаны с помощью компьютерной программы «Statistica».

Результаты и их обсуждение

Результаты наших исследований продемонстрировали отзывчивость изучаемых сортов сои на использование штаммов АЦК-утилизирующих бактерий, которые в условиях недостаточной влагообеспе-ченности посевов оказали положительный биологический эффект на растения, что главным образом выражалось в активизации их симбиотической деятельности. При этом была отмечена специфичность реакций генотипов в ответ на факторы биологической интенсификации.

Выявлено стимулирующее действие ассоциативных бактерий на формирование симбиоза растений с местными популяциями клубеньковых диазотрофов. Причём существенные изменения величины симбиотического аппарата происходили лишь у сорта Красивая меча, который по сравнению с сортом Свапа характеризовался меньшим количеством клубеньков (см. таблицу 1).

Так, наиболее мощный симбиотический аппарат у растений в фазе начала цветения был сформирован в варианте с внесением в рядки биопрепарата на основе штамма Pseudomonas oryzihabitans 3P-4. Количество активных клубеньков в данном случае превысило контрольный показатель на 44,4%, а их масса – на 61,4%. Повышение эффективности клубенькообразо-вания, по нашему мнению, могло быть связано с продуцированием ризобактериями ИУК, мобилизацией фосфатов и антагонизмом к фитопатогенным грибам.

Таблица 1. – Биологическая эффективность использования АЦК-утилизирующих бактерий в агроценозах сои (фаза начала цветения), 2012

|

Варианты |

Количество клубеньков, шт./раст. |

Масса клубеньков, г/раст. |

|

Красивая меча |

||

|

1.Контроль (фон ½ N 24 P 60 K 60 ) |

18 |

169,50 |

|

2.Фон + Pseudomonas oryzihabitans , шт. 3P-4 |

26* |

273,61* |

|

3.Фон + Variovorax paradoxus, шт. EP4 |

21* |

79,91 |

|

Свапа |

||

|

1.Контроль (фон ½ N 24 P 60 K 60 ) |

26,13 |

311,37 |

|

2.Фон + Pseudomonas oryzihabitans , шт. 3P-4 |

22,20 |

331,77 |

|

3.Фон + Variovorax paradoxus, шт. EP4 |

26,40 |

300,16 |

*- P 0 <0,05

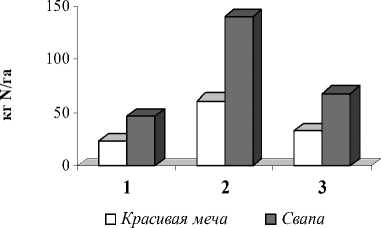

Наряду с повышением нодуляционной способности у растений сорта Красивая меча в условиях тройного симбиоза отмечалась активизация азотфикси-рующей функции. В свою очередь у сорта Свапа прослеживалась аналогичная тенденция перехода на сим-биотрофный тип питания азотом без изменения биометрических параметров симбиотического аппарата (см. рисунок 1).

наиболее отзывчивы на интродукцию штамма Pseudomonas oryzihabitans , шт. 3P-4.

Фитостимулирующее действие псевдомонад при дефиците почвенной влаги могло быть связано с улучшением водного питания растений за счёт удлинения корневых волосков, а также повышением эффективности использования растениями воды. Данный эффект АЦК-утилизирующих бактерий был описан учёными ВНИИСХМ в экспериментах с растениями картофеля и томатов [18, 20].

Улучшение метаболически значимых функций растений сои при формировании ассоциаций с интродуцируемыми микроорганизмами рода Pseudomonas обеспечило максимальный хозяйственный эффект (см. таблицу 2).

|

Таблица 2. – Сбор белка с урожаем различных сортов сои, т/га (2012) |

||

|

Варианты |

Красивая меча |

Свапа |

|

1.Контроль (фон ½ N24P60K60) |

0,97 |

1,17 |

|

2.Фон + Pseudomonas oryzihabitans , шт. 3P-4 |

1,12* |

1,47* |

|

3.Фон + Variovorax paradoxus, шт. EP4 |

1,08 |

1,19 |

* - P 0 <0,05

Благодаря фитостимулирующему действию псевдомонад урожайность зерна у сортов Красивая меча и Свапа увеличилась от 16,4 до 26,6% соответственно. Высокая продуктивность агроценозов при формировании эффективных растительно-микробных систем позволила увеличить сбор белка с единицы площади, который достигал 1,12-1,47 т/га в зависимости от сорта, что, главным образом, было обусловлено стимулирующим действием ризобактерий на бобово- ризобиальный симбиоз.

Рисунок 1. Количество азота воздуха, фиксируемое агроценозами сои (фаза начала цветения), кг/га

Так, по сравнению с контролем количество молекулярного азота, фиксируемого агроценозами сортов Красивая меча и Свапа, соответственно, увеличилось в 1,3-2,4 и 1,5-3,0 раза в зависимости от микробного препарата, и достигало 60-140 кг/га в зависимости от сорта. При этом оба изучаемых генотипа были

Заключение

Использование полезных свойств ассоциативных микроорганизмов при выращивании современных сортов сои северного экотипа в условиях Орловской области позволило наиболее полно реализовать их биологический потенциал при активизации азотфик-сирующей деятельности растений и повышении стрессоустойчивости. При этом изучаемые генотипы были наиболее отзывчивы на интродукцию ассоциативных бактерий рода Pseudomonas , в результате чего агроценозы усваивали до 60-140 кг/га азота воздуха, а сбор белка с гектара достигал 1,12 и 1,47 т в зависимости от сорта.

Реализация фитостимулирующего потенциала АЦК-утилизирующих бактерий при возделывании сои является перспективным способом создания устойчивых агроценозов культуры для наращивания объёмов производства растительного белка при снижении ресурсозатрат.

Биология в сельском хозяйстве (№1,2013)

Список литературы Реализация биологического потенциала сои в симбиозе с ассоциативной микрофлорой

- Баранов В.Ф. Сорт -как биологическая основа технологии возделывания сои: Соя: биология и технология возделывания. Краснодар, 2005; 135-141.

- Белимов А.А. Взаимодействие ассоциативных бактерий и растений в зависимости от биотических и абиотических факторов: Автореферат дисс….докт. биол. наук. Санкт-Петербург, 2008; 46 с.

- Зотиков В.И., Наумкина Т.С. Пути повышения ресурсосбережения и экологической безопасности в интенсивном растениеводстве. Вестник ОрелГАУ. 2007; 3:11-14.

- Кирюшин В.И. Экологизация землепользования. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2004; 1:7-8.

- Кочегура А.В. Основные результаты НИР по селекции, семеноводству и технологии возделывания сои и перспективные направления исследований: сб. статей II Междунар. конф. «Современные проблемы селекции и технологии возделывания сои». Краснодар, 2008; 8-15.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 1.Общая часть. М.: Колос, 1971; 248 с, с ил. (Гос. Комитет по сортоиспытанию с.-х. культур при Министерстве сельского хозяйства СССР).

- Онищенко Г.Г. Проблема пищевого белка в системе продовольственной безопасности России. Значение сои в преодолении белкового дефицита: Мат. I Всероссийской интернет-конф. «Соя как залог здоровья нации и продовольственной безопасности Российской Федерации» (Второй этап), 2010. .

- Парахин Н.В. Экологическая устойчивость и эффективность растениеводства: теоретические основы и практический опыт. М.: КолосС, 2002;199 с.

- Петрова С.Н. Ресурсосберегающая роль растительно-микробных взаимодействий в растениеводстве: Автореферат дисс. докт. с.-х. наук. Орел, 2011; 41 с.

- Посыпанов Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха. М.: Агропромиздат, 1991; 300 с.

- Романов В.И. Взаимосвязь процессов азотфиксации и фотосинтеза в бобовом растении: мат. VI Всеросс. Баховского коллоквиума «Биологическая фиксация молекулярного азота». Киев: Наук. Думка, 1983; 147-154.

- Тильба В.А. Генофонд сои и создание адаптивных сортов северного экотипа: мат. I Всеросс. интернет-конф. «Соя как залог здоровья нации и продовольственной безопасности Российской Федерации» (Второй этап), 2010. .

- Тихонович И.А., Проворов Н.А. Симбиозы растений и микроорганизмов: молекулярная генетика агросистем будущего. СПб: Изд-во С. Петерб. ун-та, 2009; 210 с.

- Шаин А.С. Оценка и создание нового исходного материала клевера лугового с повышенной белковой продуктивностью и азотфиксирующей способностью: Автореф. дис. … канд. с.-х. наук. М., 1990.

- Шапошников А.И., Белимов А.А., Кравченко Л.В., Виванко Д.М. Взаимодействие ризосферных бактерий с растениями: механизмы образования и факторы эффективности ассоциативных симбиозов (обзор). Сельскохозяйственная биология. 2011; 3:16-22.

- Яншин А.Л. Потепление климата и другие глобальные экологические проблемы на пороге XXI века. Экология и жизнь. 2001; 1.

- Belimov A.A., Dodd I.C., Hontzeas N. e.a. Rhizosphere bacteria containing ACC deaminase increase yield of plants grown in drying soil via both local and systemic hormone signaling. New Phytologist. 2009; 181:413-423.

- Belimov A.A., Hontzeas N., Safronova V.I. e.a. Cadmium-tolerant plant growth-promoting bacteria associated with the roots of Indian mustard (Brassica juncea L. Czern.). Soil Biol. Biochem. 2005; 37:241-250.

- Czarny J.C., Grichko V.P., Glick B.R. Genetic modulation of ethylene biosynthesis and signaling in plants. Biotech. Adv. 2006; 24:410-419.

- Glick B.R. Phytoremediation: synergistic use of plants and bacteria to clean up the environment. Biotech. Adv. 2003; 21:383-393.

- Grichko V.P., Glick B.R. Amelioration of flooding stress by ACC deaminase-containing plant growthpromoting bacteria. Plant Physiol. Biochem. 2001; 39:11-17.

- Mayak S., Tirosh T., Glick B.R. Plant growth-promoting bacteria that confer resistance in tomato to salt stress. Plant Physiol. Biochem. 2004; 42:565-572.

- Safronova V.I., Stepanok V.V., Engqvist G.L. e.a Root-associated bacteria containing 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase improve growth and nutrient uptake by pea genotypes cultivated in cadmium supplemented soil. Biol. Fertil. Soils. 2006; 42:267-272.

- Whipps J.M. Microbial interactions and biocontrol in the rhizosphere. J. Exp. Bot. 2001; 52:487-511.