Реализация индивидуальной образовательной траектории в комплексных автоматизированных обучающих системах

Автор: Остапченко Ю.Б., Кудряков С.А., Беляев С.А.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Образование и педагогика

Статья в выпуске: 8 (14), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы построения индивидуальной траектории обучения для специалистов по эксплуатации сложных технических систем. В условиях значительной дифференциации способностей к обучению обосновывается необходимость использования в автоматических обучающих системах дополнительного канала мониторинга функционального состояния обучающегося для определения степени выработанности профессиональных навыков на основе учета «психофизиологической стоимости» результата деятельности.

Обучение, профессиональная подготовка, функциональной состояние, автоматизированные обучающие системы

Короткий адрес: https://sciup.org/140269725

IDR: 140269725

Текст научной статьи Реализация индивидуальной образовательной траектории в комплексных автоматизированных обучающих системах

Технический и социальный прогресс требует от человека все больших знаний, умений, навыков. Современная профессиональная подготовка невозможна без использования информационных технологий и различных автоматических и автоматизированных систем обучения. Однако, к большому сожалению, широкое развитие различного рода автоматизированных средств обеспечения и поддержки деятельности, компьютерных технологий с обилием шаблонов, реализованных алгоритмов обработки информации и принятия решения создают обманчивое впечатление об отсутствии необходимости глубокого изучения предметной области для их оптимального выбора и применения.

Поверхностное ознакомление с подобными наукоемкими продуктами с пользовательским интерфейсом, сведенным к «одной кнопке» может создавать крайне вредную и опасную иллюзию доступности данного вида деятельности практически для любого человека. Понимание сути деятельности и логической структуры выполняемых действий в данном случае сводятся к знаниям названий программного продукта или технической системы, которая может автоматизировать решение стоящей перед специалистом задачи. Данная негативная ситуация особенно осложняется в том случае, если в процессе профессиональной подготовки рассматривались только унифицированные рабочие ситуации [11].

Реалии современной действительности показывают снижение общего уровня подготовки выпускников средних школ и существенные изменения в социальной структуре мотивации к освоению будущей профессии затрудняют процесс профессиональной подготовки специалистов в профильных высших учебных заведениях, а недостаток материального обеспечения учебного процесса приводит к необходимости существенно увеличивать период адаптации молодых специалистов непосредственно в эксплуатирующих организациях.

В наиболее общем и упрощенном виде процесс освоения новых знаний можно представить логистической кривой зависимости текущего уровня обученности (уровня знаний z ( t ) ) от затраченного учебного времени t :

Z ( t ) = [ Z о + ( Z - Z о )(1 - e - Y )] e -n t , (1)

где

Z – начальный (исходный) объём знаний;

Z – конечный (требуемый) объём знаний;

γ, η – интенсивность получения и забывания знаний соответственно.

В качестве основных временных единиц чаще всего используются учебные часы или учебные занятия длительностью соответственно 1 или 2 академических часа.

При этом значения γ и η могут быть получены эмпирически при известных значениях начального и конечного объема знаний для конкретных учебных дисциплин.

Схожие результаты могут быть получены и при использовании более сложной модели обучения, формулируемой в соответствии с требованиями действующих федеральных образовательных стандартов в рамках триады «знания - умения - навыки» [4]:

^ = «т(^ + у)(1+£) (2)

U ХТг ^Т*'^7П^

где %-знания (теоретический когнитивный компонент компетенций), у-умения (операционно-технологический компонент компетентности), z-навыки (экспериментальный компонент компетенций, представляющий собой умения, доведенные до автоматизма в результате многократного повторения типовых заданий), то есть динамически стереотипный аспект компетентности [4]), а-постоянная памяти, определяемая разностью скоростей запоминания и забывания информации (см. уравнение (1)), т-доля времени, отводимого учебным планом на теоретические занятия, хт-максимальное количество информации, содержащейся в осваиваемых знаниях, ут, zT-требуемые объемы умений и навыков.

Новое поколение обучающихся имеет существенно иные мотивационные приоритеты, социальные установки и уровень базовой подготовки по сравнению с традиционным «романтическим образом» сложной технической деятельности. Данное обстоятельство требует соответствующего пересмотра концепции профессиональной ориентации, профессионального отбора и профессиональной подготовки специалистов в современных условиях.

В основе применяемых в настоящее время образовательных технологий в явной или неявной форме используется так называемая модель «полного усвоения» [1], в соответствии с которой фиксированным параметром обучения является именно результат, а все другие параметры обучения могут меняться, подстраиваясь под достижение учащимися этого заданного результата. В результате система гарантирует достижение необходимого уровня практически всем обучающимся.

Однако, исследования последних лет [6] наличие феномена неспособности к полному усвоению вне зависимости от времени, предоставленного на обучения и интенсивности процесса обучения.

Помимо крайнего проявления эффекта неспособности к полному усвоению знаний и навыков происходит значительная дифференциация способностей к обучению.

В работе [12] полученное экспериментально среднее значение интенсивности забывания для студентов технического ВУЗа составило η = 25. 10-6 1/ час . При этом наблюдался значительный разброс оценки, от 1 . 10-6 до 75. 10-6 1/ час .

Таким образом, наблюдается дифференциация в характеристиках усвоения учебного материала более чем в 70 раз для обучающихся, объединенных в одну группу.

Следовательно, применение к такой группе единой траектории обучения, рассчитанной на гипотетического «среднего» обучающегося не может дать эффективный результат. Задача обеспечения индивидуальной учебной траектории с дифференциацией сложности и скорости освоения материала становится реальной насущной задачей.

В последнее время все чаще ставится вопрос о необходимости широкого применения технологии, получившей название «индивидуальная образовательная траектория», под которой понимается сложное общее понятие, пришедшее в педагогику из физики, обладающее более широким значением и пред полагающее несколько направлений реализации: - содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие индивидуальной образовательный маршрут),

-

- деятельностный (специальные педагогические технологии), - процессуальный (организационный аспект).

В результате линейная схема образовательного процесса изменяется кардинальным образом.

Для решения данной задачи целесообразна разработка комплексной автоматизированной системы подготовки, аттестации и сопровождения профессиональной деятельности соответствующих специалистов [8,9].

Учебно-тренировочная и аттестационная часть системы должна функционировать в режимах прямого и дистанционного доступа [3].

Указанная система должна включать в себя пять основных подсистем:

-

- учебно-тренировочная система профессиональной подготовки,

-

- автоматизированная аттестационная система специалистов по допуску к выполнению реальной производственной деятельности,

-

- автоматизированное рабочее место специалиста по эксплуатации, - система поддержки принятия профессиональных решений,

-

- подсистема мониторинга функционального состояния специалиста.

В основу учебно-тренировочных средств могут положены методики обучения, опирающиеся на интерактивное взаимодействие обучаемого специалиста с имитационными моделями технических систем и/или окружающей среды.

Задачи комплексной автоматизированной обучающей системы (КАОС) могут быть логичным образом реализованы в рамках нескольких подсистем:

-

- электронный интерактивный учебник;

-

- программный тренажер для выработки индивидуальных практических навыков выполнения операций ТП (далее - индивидуальный тренажер);

-

- программный тренажер для выработки практических навыков выполнения операций ТП в составе подразделений (расчетов, бригад) (далее – коллективный тренажер);

-

- подсистема аттестации персонала;

-

- подсистема поддержки принятия решений при возникновении НшС;

-

- подсистема информационной поддержки профессиональной деятельности.

Электронный интерактивный учебник (ЭИУ) предназначен для обучения персонала АРКТ учебного материала (текста технических описаний изучаемого оборудования, его интерактивных 2D- и 3D-моделей, принципиальных электрических, пневмо- и гидросхем оборудования, анимации, фото- и видеоизображений, звукового сопровождения и т.д.) для изучения конструкции, принципа функционирования АРКТ и его составных частей, порядка и правил выполнения операций по использованию изделия по назначению, технического обслуживания, других эксплуатационных процессов с учетом требований безопасности.

Индивидуальный тренажер (ИТ) предназначен для формирования, совершенствования, восстановления и поддержания на требуемом уровне у обучаемых практических умений и навыков индивидуальной операторской деятельности по выполнению технологических операций в штатных (определенных ЭД) условиях эксплуатации АРКТ, а также при возникновении НшС.

Индивидуальный тренажер реализует следующие функции:

-

- моделирование функций АРКТ и внешней обстановки во всем диапазоне изменения ее характеристик, во всех режимах и условиях применения;

-

- моделирование перемещений органов управления, обеспечение пространственного и временного соответствия имитируемых и реальных визуальных объектов и процессов АРКТ;

-

- воспроизведение учебной информации в реальном и регулируемом (замедленном или ускоренном) масштабах времени;

-

- автоматическая демонстрация (показ) эталонного выполнения задания;

-

- усложнение условий выполнения задания по мере приобретения навыков обучаемым;

-

- остановка тренировки по команде инструктора;

-

- отработка обучаемым не только всей задачи, но и отдельных ее элементов (при необходимости);

-

- выдача обучаемому подсказок о необходимых действиях или подробных разъяснений в зависимости от вида ошибки и этапа подготовки;

-

- звуковое сопровождение тренинга (речевое сопровождение выполняемых технологических операций, команды, доклады и т.д.);

-

- отработку заданий в режиме самообучения, т. е. без привлечения инструктора и без ограничения числа попыток с правом выбора темпа, последовательности отработки, уровня сложности задания;

-

- многократное изучение без привлечения инструктора процесса эталонного выполнения задания;

-

- защита рабочих программ от сбоев, вызванных ошибочными действиями обучаемых;

-

- воспроизведение инструктажа обучаемым о порядке и правилах пользования тренажером и выполнении учебных заданий;

-

- автоматический контроль проведения тренажа с сигнализацией инструктору об остановке тренажа из-за каких-либо затруднений, отвлечения внимания или допущенных обучаемым ошибках.

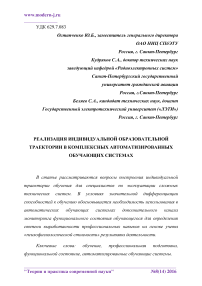

Сценарий использования ИТ в виде UML-диаграммы приведён на рисунке 1.

Рис.1. Сценарий использования индивидуального тренажера без канала мониторинга функционального состояния обучающегося

Коллективный тренажер (КТ) предназначен для формирования, совершенствования, восстановления и поддержания на требуемом уровне у обучаемых практических умений и навыков коллективного выполнения технологических операций в составе расчетов (бригад) в штатных (определенных ЭД) условиях эксплуатации АРКТ, а также при возникновении НшС.

КТ реализует функции, аналогичные ИТ, а также выполняет синхронизацию работы нескольких операторов в рамках одного имитируемого технологического процесса.

Подсистема аттестации персонала (ПАП) предназначена для проведения аттестации персонала АРКТ по результатам обучения.

Подсистема поддержки принятия решений при возникновении НшС (ППР) предназначена для формирования у персонала АРКТ навыков и компетенций принятия обоснованных решений при выполнении операций ТП в условиях возникновения расчетных и нерасчетных НшС, а также информационной поддержки принятия решений при возникновении НшС в повседневной деятельности по эксплуатации АРКТ.

Подсистема информационной поддержки профессиональной деятельности (ППД) предназначена для автоматизации процессов сбора и представления оперативной информации о техническом состоянии оборудования АРКТ, планирования эксплуатационных процессов и контроля их выполнения.

Разработанные сценарии использования подсистем определяют базовый функциональный состав КАОС.

Принципиально важным аспектом создания рассматриваемой системы является интеграция в ее состав подсистемы поддержки принятия решений и мониторинга функционального состояния специалиста, интеллектуальной обработки больших массивов структурированной и неструктурированной информации, что особенно актуально для служб эксплуатации сложных техногенных объектов.

Системы поддержки принятия решений предназначены для накопления знаний в виде больших массивов структурированной и неструктурированной информации и представления данных для принятия решений, обеспечивающих надёжную и безопасную эксплуатацию сложных технических комплексов аэропортов, оценку нештатных ситуаций и принятие управленческих решений. Необходимость такого подхода объясняется тем, что в последнее время существенно повышается значение человеческого фактора специалиста.

Понятие человеческого фактора чрезвычайно широкое и используется для характеристики всех явлений и событий при эксплуатации авиационной и других видов техники, связанных с преднамеренной и непреднамеренной деятельностью человека. Под человеческим фактором чаще всего понимают совокупность индивидуальных и групповых (присущих всему профессиональному контингенту) качеств и свойств человека, которые могут проявляться в конкретных условиях функционирования сложной технической системы и оказывать влияние на эффективность и надежность выполняемой деятельности.

Особенно остро этот недостаток проявляется в нештатных эксплуатационных ситуациях. Именно при их возникновении проявляются все недостатки в профессиональной подготовке.

Современные компьютеризированные тренажеры и автоматизированные обучающие системы, используемые, например, для пилотов и специалистов диспетчерских служб, представляют собой сложные устройства и используются для выработки, закрепления, восстановления и совершенствования соответствующих профессиональных навыков.

Применение текущего контроля за изменением функционального состояния человека позволяет существенно повысить эффективность его деятельности. При этом практическая форма реализации контроля может осуществляться как без использования приборных систем, так и с их использованием.

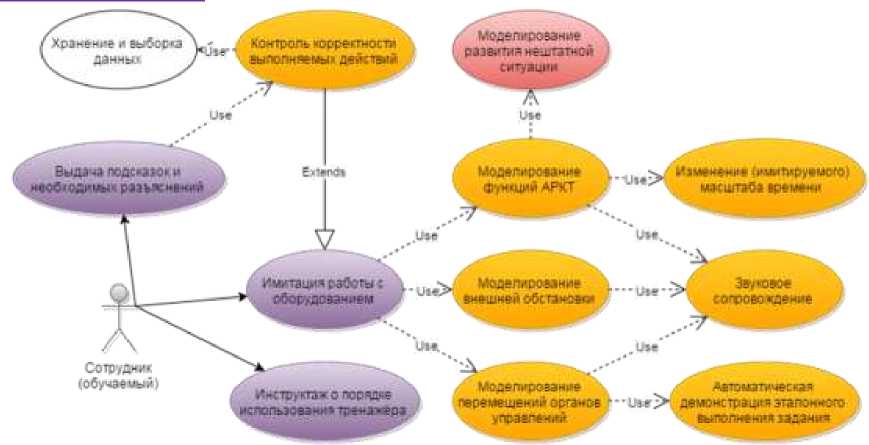

Возможная схема контроля функционального состояния обучающегося с использованием приборного оборудования (рис.2) предполагает использование дополнительных технических средств, позволяющих оценить текущее психофизиологическое состояние субъекта [7,10].

Рисунок 2 - Схема обучения с приборным контролем состояния субъекта

Этот вариант реализации деятельности может использоваться как в режиме реальной работы с целью обеспечения текущего внешнего контроля его функционального состояния, так и в тренировочных целях, обеспечивая наглядность наблюдений за функциональным состоянием индивида и контроля освоения им методик эффективного поведения в различных ситуациях. При этом подобные системы контроля должны быть двухуровневыми. Первый уровень предназначен для самоконтроля оператора за своим состоянием, а второй – для внешнего супервизорного наблюдения, связанного с принятием решений о допуске или отстранении конкретного исполнителя от работы, направлении его на процедуры психологической релаксации и коррекции или дополнительное медицинское обследование и лечение.

Мониторинг изменений состояния обучаемого при выполнении им заданий тренажерной подготовки может использоваться для формирования целостного заключения о степени выработанности профессиональных навыков и готовности перехода к занятиям в условиях реальных полетов.

Именно это подход позволяет построить индивидуальную траекторию обучения не только по внешнему контролю правильности действий специалиста, но и на основании данных о так называемой «внутренней» или «функциональной» стоимости деятельности специалиста.

Большинство приборных технологий мониторинга текущего состояния оператора требует использования каких-либо контактных датчиков [10], устанавливаемых на теле оператора, что далеко не всегда возможно выполнить без ущерба для основной деятельности.

Поэтому для апробации эффективности тренажеров с каналом психофизиологического контроля был использован метод контроля голоса обучаемых [5].

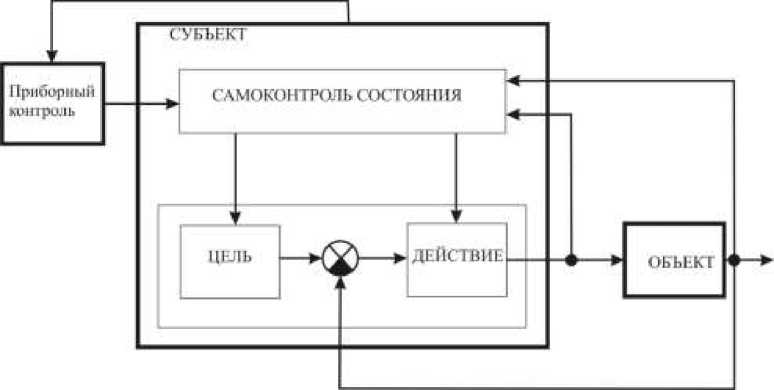

Эта возможность использовалась авторами при создании первого уровня системы мониторинга эмоционального состояния диспетчеров, обобщенная схема которой приведена на рис.3.

Рисунок 3. Обобщенная схема 2-х уровневой системы мониторинга

Первый уровень контроля предназначен исключительно для вспомогательных информационных целей, позволяющих диспетчеру не терять осознанность по управлению своим эмоциональным состоянием.

Второй уровень системы автоматического мониторинга состояния диспетчера предназначен для использования в супервизорном режиме.

Информация данного уровня доступна только для руководителей диспетчерской службы и содержит интегральные данные не только об изменениях эмоционального состояния каждого отдельного диспетчера, но и показатели стрессонапряженности его речи, определяемой в соответствии с методикой, использующей три типа характеристик речевого сигнала (просодические, кепстральные, формантные), предложенной в работе [2].

С целью проверки эффективности системы мониторинга эмоциональным состоянием диспетчеров для участия в эксперименте были приглашены 28 добровольцев – мужчины в возрасте от 28 до 40 лет, профессионально связанные с работой диспетчерских служб на транспорте.

Первоначально в режиме наблюдения за обычной деятельностью указанных добровольцев были собраны данные о статистических характеристиках их голоса, рассчитаны индексы стрессонапряженности их речи в обычных условиях, и вся группа была разделена на две подгруппы по 14 человек каждая, таким образом, чтобы средние показатели групп примерно совпадали.

В дальнейшем первая подгруппа выполняла роль контрольной группы и участвовала в эксперименте без применения каких-либо дополнительных приборных систем (информация для диспетчеров была недоступна). Вторая подгруппа работала с включенной системой мониторинга эмоционального состояния диктора в режиме доступности информации о текущем состоянии.

Обе группы выполняли одно и то же задание: в режиме дистанционной радиосвязи диспетчер должен был управлять действиями человека с завязанными глазами по наблюдениям за ним, поступающим с четырех видеокамер, установленных в различных местах. Общение исполнителя и диспетчера происходило по двухсторонней радиосвязи. Задание состояло в переносе различных предметов по лабиринту.

Исполнитель был предварительно специально обучен и проинструктирован на периодическое заведомо неправильное выполнение указаний диспетчера. Общее время работы с одним диспетчером составляло 35-40 минут.

За указанное время в результате своих действий исполнителю удалось в контрольной группе 9 диспетчеров из 14 вывести за границу критической области стрессонапряженности.

В подгруппе, пользовавшейся индикатором текущего эмоционального состояния, при идентичных действиях исполнителя достижение критической границы было зафиксировано только у 4 диспетчеров.

Проведенные предварительные эксперименты показали, что использование в процессе деятельности диспетчеров приборной информации об их текущем эмоциональном состоянии существенно повышает эмоциональную устойчивость, что положительно сказывается на результатах деятельности. Безусловно, исследования в данном направлении следует продолжать для накопления более представительного материала, полученного в режиме реального функционирования. Однако, даже полученные данные свидетельствуют о практической перспективности предложенного направления исследований.

Объем проведенных пилотных исследований не позволяет делать окончательные выводы, однако полученные результаты наглядно демонстрируют дифференциацию «психофизиологической» стоимости деятельности курсантов при близких оценка внешней результативности деятельности.

Эти результаты дают основание ставить вопрос о необходимости дооснащения и других типов тренажеров и автоматизированных обучающих систем каналами мониторинга функционального состояния обучающихся.

Список литературы Реализация индивидуальной образовательной траектории в комплексных автоматизированных обучающих системах

- Bloom B.S. All our children learning: a primer for parents, teachers and other educators. N.Y.,1981.

- Yongjin Wang, Ling Guan. Recognizing Human Emotional State From Audiovisual Signals, IEEE Trans. ON MULTIMEDIA, vol. 10, NO. 5, AUGUST 2008, pp. 936-945.

- Беляев С.А., Остапченко Ю.Б., Кудряков С.А., Книжниченко Н.В., Шаповалов Е.Н. Современная концепция комплексной автоматизированной системы профессионального обучения и сопровождения деятельности для специалистов службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи.// Известия Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ", №10, 2015,с.10-14.

- Браже, Р. А., А.А.Гришина. Математическая модель «знания-умения-навыки» (на примере обучения физике в техническом вузе) //Физическое образование в вузах,2011, т.17,№1, с. 28-37.

- Гнешных А.А., Комарова М.Е., Кудряков С.А. Двухуровневая система мониторинга речи работников диспетчерских служб// Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества, № 1(14) -2012 С. 41-48.

- Карпенко М.П. Телеобучение. М.: СГА, 2008. 800 с.

- Кудряков C.А., Комарова М.Е. ДГС. Методика совершенствования навыков эффективного поведения. СПб.: Свое издательство, 2011,-146 с.

- Кудряков С.А., Книжниченко Н.В., Остапченко Ю.Б., Беляев С.А. Пути повышения эффективности профессиональной подготовки и переподготовки специалистов службы ЭРТОС.// Бизнес технологии в России: теория и практика.: Материалы международной научно-практической конференции. Саратов, 2015. с. 33-36.

- Кудряков С.А., Остапченко Ю.Б., Шаповалов Е.Н., Романцев В.В. Транспрофессиональная подготовка современных специалистов: миф или реальная необходимость. // Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ", №8, 2014. с.94-98.

- Кудряков С.А., Ситников В.Л., Солодухин А.И. Психологические и приборные методы контроля состояния оператора в реальном времени. // Человек и транспорт. (Психология.Экономика.Техника.) 2-е изд. Испр.и доп.- СПб ПГУПС, 2012, С. 184-190

- Остапченко Ю.Б., Кудряков С.А., Шаповалов Е.Н., Романцев В.В., Беляев С.А. Проблемы профессиональной подготовки специалистов для эксплуатации сложных технических объектов в современных условиях// Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», №8, 2014, с.90-94

- Свиридов А.П. Введение в статистическую теорию обучения и контроля знаний. Часть II. Элементы статистической динамики знаний. М.: МЭИ, 1974. 152 с.