Реализация классической сонатно-симфонической формы-схемы в произведении для баяна (соната № 3 для баяна А. Прибылова)

Автор: Клепченко Анастасия Викторовна

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik

Рубрика: Исследования молодых ученых

Статья в выпуске: 2 (3), 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель данной работы: охарактеризовать произведения композитора А. А. Прибылова из раздела его творчества «музыка для баяна соло». В качестве яркого примера избрана его Соната № 3 для баяна. Автор анализирует четыре части сонаты, её особенности.Статья содержит нотные примеры.

Баян, форма, фигурация

Короткий адрес: https://sciup.org/170179355

IDR: 170179355 | УДК: 786

Текст научной статьи Реализация классической сонатно-симфонической формы-схемы в произведении для баяна (соната № 3 для баяна А. Прибылова)

Александр Прибылов широко известен в нашей республике и далеко за её пределами как талантливый и оригинальный композитор, а также как баянист-виртуоз. Среди нескольких сотен его произведений центральное место занимает музыка для русских народных инструментов – оркестровая, ансамблевая, сольная. Его произведения отличаются незаурядным композиторским мастерством, знанием специфики русского народного инструментария, глубоким ощущением русского национального музыкального стиля, богатой мелодичностью и свежим истолкованием традиционных музыкальных форм и приёмов изложения материала. Среди его произведений есть и такой редкий жанр, как соната для баяна.

А. Прибыловым написаны три сонаты для баяна, из которых Соната № 3 выделяется тем, что автор отступил от традиционной сонатно-симфонической схемы, поскольку Первая часть ( Sostenuto ) представляет собой лишь медленное вступление ко Второй части. Эпизод из вступительного раздела повторяется в Третьей части. Первую часть открывает комплекс диссонантных аккордов, затем следует лирическая тема, излагаемая в форме канона в унисон:

Второе изложение темы дано в плотных аккордовых созвучиях. Диссонантное построение завершает часть.

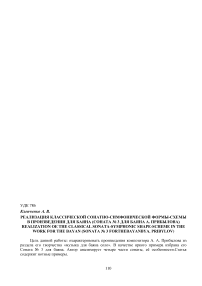

Вторая часть ( Allegro ) контрастирует с Первой не только темпом, но и полифоническим сложением и является четырёхголосной фугой. Тема представляет собой додекофонический ряд и имеет характер не столько выразительный, сколько «конструктивный». Тема изложена в теноре, реальный ответ дан в альту:

Уже в кодетте композитор усложняет изложение аккордовыми вертикалями. Третье проведение темы в сопрано варьировано, ответ к этому проведению дан в басу и ведёт к резкой смене фактуры – появляются пассажи на фоне отдельных интонаций тем в басу. После связующего эпизода появляется вторая тема, состоящая из повторяющегося мотива из трёх нот в сопровождении остинатной фигурации и органной педали, отчего возникает ощущение некоторой статичности:

Вторая тема варьируется, переносится в высокий регистр, а в сопровождающих её фигурациях прослушиваются отдельные обороты главной темы фуги. В следующем эпизоде в басовой линии появляются интонации темы фуги в увеличении, сопровождаемые пассажами и репетициями, затем вступает новый вариант второй темы. Она сокращена и звучит на остром репетиционном фоне. Затем идёт эпизод специфической баянной техники (тремоло мехом). После ещё одного проведения второй темы вступает тема фуги в массивном аккордовом изложении, её фразы чередуются с широкими фигурационными взлётами:

Следующий эпизод ( Menomosso ) является предыктом к репризе. Тема здесь разделена на отдельные обороты, из которых первый повторяется, затем переносится полутоном выше и на органном пункте излагается ещё один вариант темы в аккордовом изложении. Органный пункт на тоне e позволяет судить о том, что в целом тональность фуги можно определить как a-moll . Реприза ( Allegro ) динамизирована – с сокращением (только два проведения – тема и ответ), аккордовой опорой, соединением темы фуги и второй темы. В заключительном разделе на первый план выступает тремоло мехом. Лаконичная кода построена на варьированном фрагменте темы и восходящем пассаже.

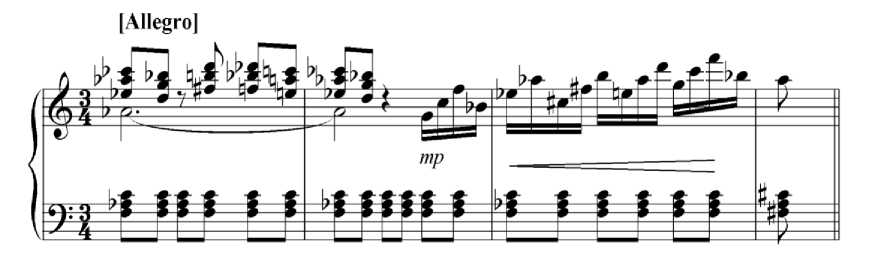

Третья часть – краткий контрастный эпизод ( Andante ) между быстрым окончанием второй и стремительной четвёртой частями. Тема части построена на неустойчивых интонациях, включая ход на тритон и несёт в себе некоторые полифонические черты.

Начальный оборот темы имитируется октавой ниже и становится остинатной басовой фигурой:

Тема постепенно развёртывается, захватывая всё больше диапазона и после «конструктивного» первого оборота в ней появляются более напевные интонации. Затем следуют общие формы движения, фигурации, пассажи, тремоло мехом, появляется упоминавшийся эпизод из первой части, а завершает часть варьированное повторение первой темы.

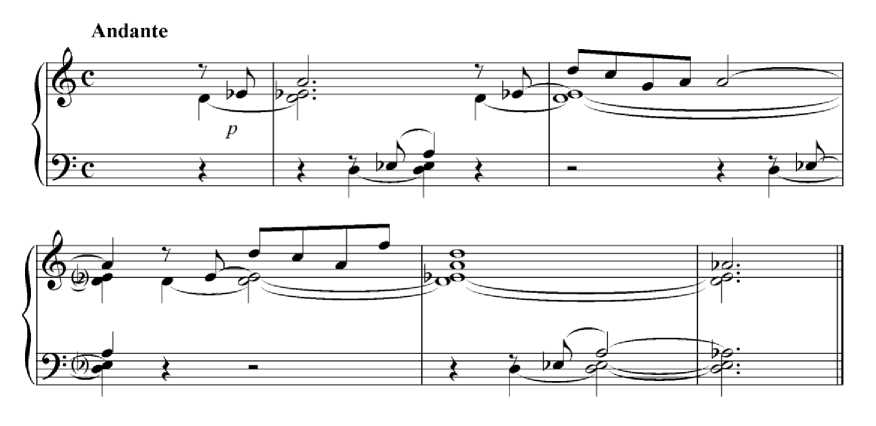

Заключительная Четвёртая часть почти вся построена на непрерывном движении. В ней контрастируют две темы. Первая из них стремительная ( Presto ) с чертами токкаты, а в мелодической линии сочетаются репетиции и хроматическое движение. Эта тема опирается на созвучия кварто-квинтового строения:

Presto

В кратком переходе напоминает о себе тема фуги из второй части, а после краткого эпизода тремоло мехом прозвучит вторая тема, более напевная, и в ней «просвечивают» интонации темы фуги:

Первая и вторая темы повторяются варьировано. Тема фуги снова напоминает о себе, на сей раз в плотном сложении из кварто-квинтовых вертикалей. В следующем большом разделе разрабатывается первая тема части. Включён также специфический баянный эпизод – отбивание ритма по крышке баяна. Этот раздел завершает возвращение второй темы второй части на органном пункте, что можно расценить как предыкт к репризе, которая оказывается зеркальной. В начале проводится вторая тема, а после обширного эпизода тремоло мехом и лаконичного напоминания темы третьей части возвращается первая тема (Presto). В коде Четвёртой части проводится вариант темы фуги и стремительное движение фигураций словно бы наталкивается на продолжительно выдержанное многозвучное созвучие. Наличие двух контрастирующих тем и смена тональности второй темы в репризе позволяет определить форму Четвёртой части как свободно истолкованную сонатную.

Подводя итоги отметим следующие нетрадиционные моменты: 1) первая часть представляет собой лишь вступление ко второй, а центр тяжести падает на четвёртую часть; 2) вторая часть представляет собой четырёхголосную фугу на додекафонную тему, при том собственное полифоническое изложение выдерживается лишь в кратких эпизодах, а большую часть занимает соединение полифонического с гармоническим, а также собственно гармонические эпизоды; 3) через части сонаты проходят в различных сочетаниях темы других частей; 4) очень свободные тональные планы; 5) оригинальность в целом придают баянные элементы (тремоло мехом и отбивание ритма по крышке инструмента).

Форма сонаты в целом и её отдельных частей достаточно логична, хотя обилие тем, частое чередование и неустойчивость тонального плана приводят к известной «мозаичности», хотя и не снижает выразительно-образной ценности сонаты. Безусловно, Соната № 3 для баяна А. Прибылова является полезным материалом как в концертном, так и в учебнопедагогическом плане.

Список литературы Реализация классической сонатно-симфонической формы-схемы в произведении для баяна (соната № 3 для баяна А. Прибылова)

- Музыка народов Северо-Восточной и Центральной Азии. Из репертуара ансамбля народной музыки «Сибирский сувенир»: хрестоматия. Вып. 2. Инструментальная и вокальная музыка композиторов России для оркестра русских народных инструментов / сост.: Е. Н. Китова, В. В. Китов. - Улан-Удэ: Изд.-полигр. комплекс ВСГАКИ, 1999. - 150 с.

- Музыка народов Северо-Восточной и Центральной Азии. Из репертуара ансамбля народной музыки «Сибирский сувенир»: хрестоматия. Вып. 3. Инструментальная и вокальная музыка композиторов России для оркестра русских народных инструментов / сост.: Е. Н. Китова, В. В. Китов. - Улан-Удэ: Изд.- полигр. комплекс ВСГАКИ, 1999. - 175 с.

- Васильев Ю. А. Рассказы о русских народных инструментах / Ю. А. Васильев, А. С. Широков. - 2-е изд. - М.: Сов. композитор, 1986. - 88 с.

- Куницын О. И. Александр Прибылов и его сюита «Забайкалье моё» // «Забайкалье моё» / А. Прибылов: сюита для оркестра рус. нар. инструментов. - Партитура - Улан-Удэ, 1990. - С. 3-4.

- Прибылов А. А. Пьесы для баяна [Ноты] / Прибылов А. А. - Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 2008. - 44 с.