Реализация культурной политики в контексте двух парадигм: толерантности и интернационализма

Автор: Дорогова Людмила Николаевна, Калабугина Марина Геннадиевна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Современные исследования культурных процессов

Статья в выпуске: 3, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности двух существующих в современном поликультурном пространстве парадигм, лежащих в основе организации жизни и взаимоотношений народов: толерантности и интернационализма.

Парадигма интернационализма, парадигма толерантности, культурная политика, социально-культурная практика регионов

Короткий адрес: https://sciup.org/170173876

IDR: 170173876 | УДК: 71

Текст научной статьи Реализация культурной политики в контексте двух парадигм: толерантности и интернационализма

Как известно из семиотических исследований, частотный, количественный анализ слов, используемых в жизни разных поколений, разных социальных групп, дает представление о том, как с годами меняются взгляды, моральные принципы, ценности и нормы жизни, означаемые тем или иным словом. Казалось бы, всего-навсего - слова, а, тем не менее, слово перерастает в научное понятие, которому дается определение, исследуется его смысловое поле, в жизненном пространстве идет поиск процессов, которые это слово отражает. Изменения в жизни общества фиксируются в словах, оставляют след в словарном запасе языка. По этим особенностям жизни языка ученые судят о характере не только культурных изменений в разных сферах жизни общества в те или иные исторические периоды, но и в сознании людей, в практике их совместной деятельности. К примеру, частота использования слова «друг» в истории народов европейских стран в разные периоды их прошлого неоднократно изменялась. Так, в одном исследовании можно прочесть, что «… самые известные добровольные, длящиеся отношения между отдельными индивидами, столь же близкие, как отношения между братьями, но независимые от наследственных связей, - это отношения дружбы (friendship). Они возникают в различных сложных коллективах, но достигают расцвета только в Древней Греции и Риме – судя по свидетельствам, содержащимся в трудах Платона, Ксенофонта, Аристотеля, эпикурейцев и Цицерона. Дружба редко упоминается в средневековой литературе, но она возродилась в эпоху Возрождения…»¹.

Как видно, по частоте употребления тех или иных слов в повседневной жизни, в политических доктринах, литературных произведениях, науке ученые судят об особенностях самых разных социальных, политических, нравственных, культурных процессов в том или ином обществе, о характере повседневной жизни людей.

Например, два слова: «толерантность» и «интернационализм». В наши дни по частоте употребления понятие «интернационализм» уступило место понятию «толерантность». О толерантности в жизни как европейских государств, так и нашей страны, не перестают писать и говорить с высоких трибун политики, журналисты, педагоги, ученые. Этот термин был определен в Декларации принципов толерантности, которую утвердила резолюция Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г. Его стали считать нормой жизни современного цивилизованного мира. С этого времени ежегодно отмечается на всей планете «Международный день толерантности». Несмотря на то, что этот принцип организации жизни современных европейских государств, как и само понятие, первоначально имел отношение к нравственности, к принципу предпочтительного поведения человека в общественной среде, однако со временем он стал приобретать силу категорического императива, обязанности, и затем ему стали придавать политический

¹Цит.по: Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001. С.64.

смысл. Это понятие сегодня распространяется на достаточно широкий круг процессов и явлений: религиозные, национально-этнические, расовые, сексуальные, на отношения к психически нездоровым людям, инвалидам, идейным взглядам и учениям.

Понятие толерантность существует в словарях всех европейских и восточных языков и везде оно означает «терпимость», «допустимость какого-то поведения, отличного от общепринятого», «признание права иметь взгляды, поведение, отличающиеся от общепринятых» и т.п. Х.С.В. Вайденфельд пишет, что толерантность-терпение как способность без нареканий выдерживать физические или нравственнее страдания, невзгоды жизни; умение долго и невозмутимо выдерживать нечто скучное, нежелательное, неприятное, антисоциальное (для данной общности), ныне рассматривается как норма европейской демократии².

Однако сама реальная жизнь в условиях современного противостояния все нарастающего экстремизма, бросающего вызов толерантной системе ценностей западного мира, демонстрирует опасность переоценки культурной политики, основанной только на толерантности. Обобщив опыт применения политики толерантности в западноевропейском мире, исследователь В.С. Кукушкин подметил, что толерантность может иметь как конструктивный, так и деструктивный характер³. В свое время К. Поппер говорил о «парадоксе терпимости». Его смысл заключается в том, что терпимость, может быть доведена до абсурдной степени, переходящей в безразличие, пренебрежение, невмешательство, обособление от того или тех, кого надо терпеть. В таком случае, толерантное поведение содействует индифферентному поведению одной части общества по отношению к другой, накапливанию скрытых социальных противоречий, поляризуя прямо или косвенно граждан данного общества.

²Вайденфельд Х.С.В. Конструктивные конфликты: воспитание толерантности как основы демократии: образование, чтобы учиться жить вместе.//Перспективы. 2002. Т. 32. № 1. С.109-116.Бенхабиб С. Притязания культуры: равенство и разнообразие в глобальную эру. М., 2003. 289 с.

³Кукушкин В. С. Воспитание толерантной личности в поликультурном социуме. Ростов н/Д., 2002.

Выстраивание отношений граждан государства в социальной среде только на таких принципах не содействует внутреннему сплочению общества, сохранению в отношениях людей подлинной гуманности, проявлению соучастия в тех или иных жизненных ситуациях. В практике и политике толерантности отсутствует деятельностное начало, практическая направленность на реализацию каких-либо общезначимых, жизненно-важных целей, поставленных перед всем сообществом, независимо от национальной принадлежности.

Вместе с тем, интернационализация (от лат. inter - между и natio - народ) – это процесс, связанный со взаимообменом самыми разными (материальными, социальными, духовными) достижениями, происходящий между нациями, народами, этническими группами. Это практическое участие в каких-либо социально значимых делах. При этом интернациональная парадигма выстраивания отношений в той или иной мере обязательно включает в себя моменты, объединяющие людей, народы, этносы на почве взаимоинтерес-ных, взаимополезных, жизненно важных дел, мероприятий, выполнения каких-либо задач. В условиях реализации практически значимых дел с необходимостью находит свое проявление и толерантное поведение. Парадигма интернационализма базируется на объективно существующей закономерности обмена информацией, развития разных сфер деятельности.

Она исходит из того, что каждый народ обладает огромными творческими способностями, создает материальные, духовные ценности, которые при определенных условиях могут превращаться в достояние всего сообщества. «Выход всего ценного, социально значимого для общества и для человека за рамки, пределы национальных границ - это как бы исходный, начальный пункт интернационализации. Необходимо, чтобы другие народы приняли эти ценности, культурные, научные открытия, технику, опыт и т.д., включили их в собственную жизнь как часть собственной культуры, науки, техники и т.д., сами адаптировались к ним и их адаптировали к своей жизни… Мы переживаем сейчас такой период развития международной жизни, когда результаты интернационализации, ее продукты в виде всемирного хозяйства и мощных ТНК, системы самостоятельных государств, научно-технической, технологической, информационной революций и т.д., становятся основой развития и прогресса конкретных национально-этнических общностей и государств...»4.

Этот процесс отражает тенденцию к единению, взаимосвязям, сотрудничеству и взаимопомощи различных этносов, народов. Длительное время, а оно было связано с периодом существования советской государственной системы, понятие «интернациональные связи» включало в себя, кроме прагматического, еще и нравственно-дружеский подтекст. Он был предопределен всем ходом развития исторических судеб народов, населявших Советский Союз, оказывавших друг другу разные виды помощи: в строительстве промышленных объектов, железных дорог, вузов, школ и больниц, процессе подготовки национальных кадров и др. Представители всех народов защищали в годы Великой Отечественной войны общую Родину. Безусловно, этот процесс влиял на самосознание народа, отражался в разных формах восприятия окружающего мира, в языке, искусстве, влиял на обычаи, систему общих нравственных установок. Как объективно существующая закономерность развития разных социумов интернационализм обнаруживается, независимо от идеологических установок, например в развитии языков. Существует понятие «интерлингвистики», проявляющееся в процессе влияния одних языков на другие. Языковые контакты, влияние одних языков на другие осмысливается учеными в рамках интерлингвистики. «Вопрос об интернационализмах в языкознании никогда не терял своей актуальности, в особенности, в условиях интеграции наук и с учетом возрастающей роли международных слов в самых различных областях знания»5.

4Мнацаканян М.О. Нации: психология, самосознание, национализм (интегральная теория). М., 1999. С. 122-128 .

5Какзанова Е.М. Философская картина мира в эпоно-мических интерналионализмах//Вестник Пермского ун-та. Философские науки. № 1 (13), 2013. С. 62; Багана Ж., Хапи-лина Е.В. Контактная лингвистика. М., 2010; Эдельман Д.И. К теории языкового союза//Вопросы языкознания. 1978. № 3. С. 103-107.

Существуют интернациональные свойства официально-деловой письменной речи, что связано с мировым опытом деловой переписки, международными правовыми актами. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи формировались исторически и свидетельствуют об уровне развития деловой культуры той или иной страны.

Технический прогресс немыслим без международного обмена опытом, торговли, создания международных сообществ. В современных условиях смысл слова «интернационализация» несколько изменился, приобретя прагматический оттенок. Принятие интернациональной парадигмы предполагает включение ее в реализуемую в обществе культурную политику, проводимую на разных уровнях социально-политического и культурного механизмов. При этом интернациональная парадигма, фактически лежащая в основе культурной политики, проводимой в России, нисколько не противоречит парадигме конструктивной толерантности.

Каковы же те уровни, на которых в нашей стране реализуется парадигма интернациональной практики при организации культурной жизни?

Интернациональный характер культурной политики в нашей стране характеризуется единообразием и равноправием в отношении всех народностей, этносов, живущих в границах России. Он реализуется на трех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.

На федеральном уровне реализуются широкомасштабные проекты и программы (федеральные целевые программы, рассчитанные на годы), которые соответствуют общенациональным стратегическим целям.

На региональных уровнях уточняются отдельные направления развития культурной жизни страны, применительно к характеру национально-этнических особенностей.

Местный уровень культурной политики реализуется в деятельности местных органов власти, учреждений культуры, общественных организаций. На каждом из перечисленных уровней существует понимание значимости межнациональных, межэтнических связей, формирование общих устойчивых принципов морали, творческого развития всех этнических общностей.

Существует еще одно немаловажное отличие деятельности, основанной на интернациональной парадигме организации жизни любого региона. Она основана на целенаправленной, кропотливой и системной работе всех систем управления сферами культуры и других сфер общественного производства по использованию этнокультурного потенциала как творческого ресурса развития инновационной экономики, повышения конкурентных способностей того или иного региона, формирования кадров для разных областей производства без акцента на национально-этнический аспект.

Среди тех, кто поддерживает принципы реализации интернационального подхода к организации культурной жизни региона (помимо перечисленных государственных структур), во всех регионах огромную работу по интернациональному воспитанию проводят в нашей стране организации, которые носят разные названия, сохраняя сходные цели и задачи.

Это национально-культурные центры: немецкой, еврейской, азербайджанской, таджикской, польской, белорусской, украинской, грузинской, корейской, греческой, финской, других национальных культур. Как правило, они организуют курсы по обучению национальному языку лиц, желающих приобщиться к культурным достижениям тех или иных народов, проводят национальные праздничные мероприятия, обсуждения книг, фильмов, отмечают исторические даты в жизни своего народа, содействуя сохранению историко-этнической памяти.

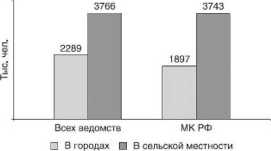

Регулярную работу с населением, проводят культурно-досуговые учреждения: клубы, дома культуры, дома народного творчества, многофункциональные центры, включая в свои планы работы мероприятия, связанные с днями толерантности, национальными праздниками. Сельские дома культуры и многофункциональные (модельные) центры, наряду с библиотеками, являются самыми многочисленными типами учреждений культуры:

Рис. 1 . Число участников клубных формирований в городах и сельской местности в Российской Федерации (тыс. чел.)

Их доля в общем количестве учреждений культуры федерального, регионального и муниципального уровней составляет более 48% от общего числа учреждений культуры в стране в целом. Они порой являются единственными учреждениями культуры для множества небольших сельских населенных пунктов, лишенных каких-либо иных форм учреждений культуры. Обязательной составляющей их деятельности является работа по сохранению нематериального культурного наследия тех этносов, которые проживают на той или иной территории того или иного региона. Данная работа во всех регионах ведется в соответствии с Международной конвенцией нематериального культурного наследия (1990 г.), которая предполагает изучение и фиксацию - обычаев, обрядов, устных традиций, способов исполнительства, различные выражения, знания и навыки, а также инструменты, предметы, культурные пространства и т.п.

За реализацию такой программы отвечают те же местные Дома культуры, Научно-методические отделы домов культуры, управления и отделы культуры административных учреждений области и районов. Популяризация деятельности по сохранению не только нематриального, но и материального культурного наследия осуществляется в ходе экспедиционной деятельности, во время проводимых многочисленных фестивалей народного творчества, конкурсов, посвященных жизни, творчеству разных народов нашей огромной страны.

Новым явлением, появившимся в культурной жизни последних лет, стало формирование этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В создании таких центров принимали участие различные отечественные организации, связан- ные с Комиссией Совета Европы по правам национальных меньшинств. Министерством культуры РФ создан Культурный форум национальных меньшинств. Систематическую работу по формированию интернационального сознания людей разного возраста на местах в разных регионах страны проводят библиотеки, организуя мероприятия, посвященные историческим событиям.

Например, центральная библиотека Куйбышева в течение многих лет в своих стенах организует недели немецкой культуры («Россия и Германия: знакомство продолжается», «Откройте для себя Германию», дни татарской культуры «Диалог культур: открываем друг друга», «Мы все смеемся на одном языке» и т.п.).

В стенах высших, средних и начальных учебных заведений нашей страны всегда собраны представители многочисленных этнонацио-нальных групп, проживающих в том или ином регионе.

Один только пример, взятый из жизни Бара-бинского филиала Новосибирского областного колледжа культуры и искусства, свидетельствует о том, что за все время существования этого учебного заведения (а это более 20 лет) в колледже не было ни одного случая конфликтов на этнической почве, в частности, и по той причине, что все учащиеся заняты, увлечены одним делом – освоением основ художественного творчества, в том числе освоением произведений национальной художественной культуры.

Около двух третей всех школ в России расположены в сельской местности. Сельская школа – это единственный интеллектуально - культурный центр села, и поэтому в прямой зависимости от ее деятельности находится решение многих вопросов на селе в том числе, связанных с осуществлением интернационального воспитания, межэтнических контактов как взрослого населения, так и подрастающих поколений. Сельская школа в некоторых местностях одновременно является и социокультурным центром, а зачастую выступает как селообразующий фактор, как фактор формирования духовных, в том числе и интернациональных духовных ценностных установок.

Самостоятельность субъектов Российской Федерации позволяет региональным властям находить разнообразные решения актуальных проблем и включать их в концепции местных куль- турных политик, успешно реализуя их посредством социокультурных проектов, привлекая к этой работе представителей самых разных этнических групп, народностей и наций.

Список литературы Реализация культурной политики в контексте двух парадигм: толерантности и интернационализма

- Вайденфельд Х.С.В. Конструктивные конфликты: воспитание толерантности как основы демократии: образование, чтобы учиться жить вместе// Перспективы. 2002.Т.32. № 1. С. 109-116

- Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., Языки славянской культуры. 2001

- Век толерантности. Научно-публицистический вестник. М.,2001

- Кукушкин В.С. Воспитание толерантности в поликультурном социуме. Ростов на/Д. 2002. 401 с

- Панарин А.С. Искушение глобализмом. М., 2002. 416 с

- Панарин А.С. Стратегия нестабильности в ХХI в. М., 2004. 560 с

- Толерантное сознание и формирование толерантных отношений. М., 2002. 368 с

- Толерантность и культурная традиция. М., 2002. 447 с

- htpp://lediveka.ru/otnosheniya/samorasvitie/tolerantnost

- http://fllrefs.net/c12/3tu3q/p25/