Реализация приоритетных национальных проектов в зеркале общественного мнения населения Уральского федерального округа

Автор: Одяков Сергей Вячеславович, Наумова Наталья Леонидовна, Лукин Александр Анатольевич

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 1 т.17, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье на материалах представительных опросов рассматривается общественное мнение населения Уральского федерального округа (УФО) о ходе реализации приоритетных национальных проектов. Выявлены наиболее неблагополучные с точки зрения состояния социальных сфер и отраслей экономики регионы. Несмотря на отдельные проблемы социально-экономического развития, в большинстве регионов УФО отмечается «положительная динамика» удовлетворенности населения положением дел в регионе проживания. Наиболее остро для регионов УФО стоит проблема роста культурного капитала, поскольку современная экономика требует не только определенной квалификации, но и усвоения норм современной городской культуры, совместить показатели культурного и квалификационного ресурсов, сформировав таким образом показатель человеческого капитала.

Социокультурный портрет региона, социально-экономическое развитие региона, экономический, социальный и культурный статус региона, социальная сфера, приоритетные национальные проекты, культурный капитал, уральский федеральный округ

Короткий адрес: https://sciup.org/147151158

IDR: 147151158 | УДК: 316.334.2(470.5) | DOI: 10.14529/ssh170111

Текст научной статьи Реализация приоритетных национальных проектов в зеркале общественного мнения населения Уральского федерального округа

В рамках модернизации российской экономики одним из наиболее важных направлений является реализация приоритетных национальных проектов: современное здравоохранение; качественное образование; доступное и комфортное жилье; эффективное сельское хозяйство. Выделяемые на них огромные средства направлены на улучшение жизни каждого человека. Но осуществляются они в регионах — субъектах Российской Федерации. Следовательно, регион — ключевое звено их реализации. Результаты проектов оцениваются, в конечном счете, по социокультурным показателям регионов и находят отражение в их социокультурных портретах.

Социокультурный портрет региона предполагает концентрированную характеристику различных сторон общественной жизни региона (субъекта РФ). Обладая свойством системности, регион при составлении социокультурного портрета не может быть описан иначе, как через совокупность взаимосвязанных подсистем и их элементов. Для характеристики данных подсистем и особенностей взаимосвязей между ними требуется привлечение, как статистических данных, так и результатов социологических исследований.

Изучение социокультурных портретов регионов России является одной из приоритетных задач современной социологии. Дело в том, что осознание массово проявляющих себя устойчивых ценностных ориентаций, социальных технологий, постоянно воспроизводящихся форм и практик общественной деятельности позволяет прогнозировать социальные изменения, осуществлять корректировку социального развития, минимизировать риск социальной напряженности, обеспечив высокую эффективность проводимой в регионах политики, и снизить негативные влияния управленческих решений на изучаемый объект.

В настоящее время во взаимоотношениях между региональными и федеральными органами управления назрело немало проблем. Нередко они выплескиваются как национальные напряженности и конфликты. Основные из них вызываются низким уровнем экономического развития большинства регионов, благосостояния их населения [11, с. 100]. Кроме того, как отметил недавно Президент РФ В. В. Путин, сегодня очевидны и диспропорции в бюджетной обеспеченности регионов. Отмечается большой разрыв в бюджетных доходах отдельных субъектов Российской Федерации, а значит, и в оплате труда, объемах финансирования социальных, инфраструктурных проектов. Необходимы решения, которые сгладят такие дисбалансы, позволят регионам укреплять свою финансовую базу [10]. Эти проблемы требуют новых подходов к социальноэкономическому развитию регионов.

Экономический статус региона во многом зависит от федеральных властей, прежде всего от текущих инициатив исполнительной власти, подкрепляемых законодательными актами. Не сформирована система конкурентного бюджетного федерализма. Напротив, от федерального центра исходит практика централизации финансовых ресурсов и последующего их перераспределения в виде трансфертов в регионы для «выравнивания» их бюджетной обеспеченности. При адресной помощи это помогает выживанию малообеспеченных слоев населения, но и в этом случае способствует усилению иждивенческих настроений, ослаблению стимулов развития регионов. Население регионов плохо информировано об объемах бюджетных трансфертов и механизмах их использования.

Еще менее определены социальный и культурный статусы региона. На регионы возлагаются все новые социальные и культурные функции, но при этом изымаются источники средств, позволяющих осуществлять эти функции. Значит, усиливается дисбаланс социокультурных функций и экономических возможностей регионов. Но возникли и противоположные тенденции: стали возрастать средства, направляемые из федерального бюджета в наиболее отсталые и слаборазвитые регионы. Более того, с 2006 г. значительные средства направляются во все регионы для реализации приоритетных национальных проектов. Стоит задача контроля над использованием этих средств, вовлечения в этот контроль организаций гражданского общества [11, с. 100].

На наш взгляд, главная проблема, связанная с привлечением ресурсов государства в процесс реализации национальных проектов, состоит в ограниченности общего объема ресурсов государства, направляемых на модернизацию. Она детерминируется расстановкой приоритетов модернизации общества: последние отданы модернизации «прорывных» отраслей экономики, ВПК и армии (расходы на оборону и правоохранение постоянно наращиваются — до 35% бюджета в 2014 г.), реализации крупных имиджевых проектов, работающих на укрепление статуса страны (например, Сочи-2014, Чемпионат мира по футболу — 2018), в то время как расходы на все образование (их рост прекратился в 2010 г. и постепенно снижается) не превышают 4,5% [4, с. 51].

В целом статус регионов в российском обществе остается рыхлым и противоречивым. Происходят изменения, которые в той или иной мере удовлетворяют потребности федерального Центра и интересы местных элит, но не большинства населения регионов. Налоговое законодательство и многочисленные бюрократические проверки препятствуют росту некоммерческого сектора, а значит и гражданского общества в регионах. Следовательно, общественный договор в основном звене социокультурного пространства страны по-прежнему не обретает необходимую ему горизонтальную структуру [1, с. 16—18].

Целью настоящего исследования было выяснить мнение населения Уральского Федерального округа (УФО) о положении дел в социальной сфере, т. е. тех отраслях экономики, где осуществляются приоритетные национальные проекты. Исследования были проведены в марте 2014 и 2016 годов при поддержке службы связи и информации регионального подразделения партии «Единая Россия». Выборка каждой волны опроса, проведенного в 6 городах Уральского федерального округа (Курган, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Ханты-Мансийск, Салехард), составила 2800 человек и соответствует основным социально-демографическим характеристикам взрослого городского населения. В Кургане было опрошено 200, в Екатеринбурге — 989, в Тюмени — 322, в Челябинске — 800, в Ханты-Мансийске — 365, в Салехарде — 124 респондента. Выборка репрезентативна для всех субъектов УФО. Во всех опросах обеспечена статистическая погрешность не более 3%. Организация выборочного отбора и полевого этапа в целом проводилась на основе методики Центра социологических исследований МГУ, разработанной С. В. Тумановым и А. А. Ионовым [3]. Сбор социологической информации осуществлялся методом формализованного интервью по месту жительства.

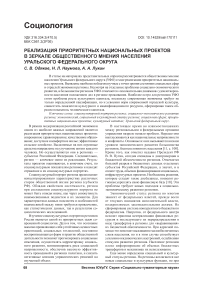

Результаты опроса (табл. 1) свидетельствуют о том, что в настоящее время население УФО удовлетворено состоянием дел только в сфере образования, т. к. все субъекты, входящие в округ дали положи-

Таблица 1

Оценка населением положения дел в социальных сферах и отраслях экономики, где реализуются приоритетные национальные проекты (в % к итогу)1

|

Субъект РФ |

Волны опроса |

Сельское хозяйство |

Обеспечение населения доступным жильем и жилищнокоммунальными услугами |

Образование |

Здравоохранение |

|

В среднем по УФО |

2014 |

–45,9 |

–66,3 |

35,7 |

0,1 |

|

2016 |

–17,3 |

–36,3 |

45,4 |

–3,2 |

|

|

Курганская область |

2014 |

–79,8 |

–69,9 |

32,0 |

–10,2 |

|

2016 |

–44,0 |

–47,7 |

24,5 |

–0,7 |

|

|

Свердловская область |

2014 |

–35,6 |

–71,3 |

37,5 |

–0,8 |

|

2016 |

–34,6 |

–50,8 |

41,0 |

–19,5 |

|

|

Тюменская область |

2014 |

–35,4 |

–59,6 |

36,7 |

–5,3 |

|

2016 |

42,0 |

11,3 |

57,7 |

25,3 |

|

|

Челябинская область |

2014 |

–63,7 |

–74,0 |

22,3 |

–16,2 |

|

2016 |

–11,0 |

–37,3 |

45,2 |

–16,2 |

|

|

Ханты-Мансийский АО — Югра |

2014 |

–26,0 |

–36,4 |

62,3 |

44,0 |

|

2016 |

–18,3 |

–26,0 |

52,7 |

38,3 |

|

|

Ямало-Ненецкий АО |

2014 |

–12,7 |

–49,6 |

56,0 |

58,0 |

|

2016 |

–2,0 |

–24,0 |

80,7 |

53,3 |

1 В ячейках таблицы указана разность положительных и отрицательных оценок при ответе на вопрос «На Ваш взгляд, в каком состоянии находятся сейчас в субъекте РФ, где Вы живете, следующие социальные сферы и отрасли экономики?». Варианты ответа: 1. В хорошем. 2. В удовлетворительном. 3. В плохом. 4. Затрудняюсь ответить.

тельные оценки состоянию дел в данной сфере. Кроме того, в среднем по УФО с марта 2014 г. оценка обеспеченности населения доступным жильем выросла на 30 п. п., сельского хозяйства — на 28,6 п. п., образования — на 9,7 п. п.

Оценка здравоохранения по округу за этот период практически не изменилась (–3,3 п. п.), несмотря на то, что по отдельным субъектам наблюдаются различия. Так, существенно лучше, по оценке респондентов, оно стало в Тюменской области (+30,6 п. п.) или немного лучше — в Курганской области (+9,5 п. п.). В то же время где-то произошли изменения здравоохранения и в худшую сторону, например, в Свердловской области (–20,3 п. п.), а также в Ханты-Мансийском (–5,7 п. п.) и Ямало-Ненецком АО (–4,7 п. п.), хотя в последних двух субъектах его оценки и продолжают оставаться в зоне устойчивой положительности.

Наибольшее беспокойство у респондентов вызывает обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, а также состояние сельского хозяйства. Несмотря на то, что оценки этих социально значимых сфер жизни улучшились в целом по округу, в отдельных регионах их состояние является удручающим, что подтверждается результатами опросов. Например, в Курганской области 44% респондентов недовольны состоянием сельского хозяйства, а в Свердловской области половина респондентов оценивает как неблагополучную ситуацию с обеспечением населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами. Последнее обстоятельство можно объяснить тем, что в России более развитые в экономическом отношении регионы находятся в транзитивном состоянии. Когда обостряются внутренние противоречия, то происходит более существенное расслоение населения, что неизбежно отражается на социальном самочувствии, протестной и политической активности [9, с. 22].

В то же время по сравнению с мартом 2014 г. в Ямало-Ненецком автономном округе отмечается значимое улучшение оценки сельского хозяйства (табл. 1). Дело в том, что одной из ведущих отраслей АПК округа является оленеводство (стадо домашних северных оленей на Ямале является самым крупным в мире и насчитывает свыше 700 тыс. голов). В зимний сезон 2013—2014 гг. в Надымском, Приуральском, Тазовском и Ямальском районах сложилась сложная ситуация, приведшая к массовому падежу оленей (примерно 15 тыс. животных). Аномальная жара летом и обильные снегопады с дождем во время заморозков привели к ослаблению оленей. Количество выпавших зимой осадков вызвало непредвиденный падеж животных и затруднило переход на новые пастбища. Движение стад стало невозможным без прокладки троп снегоходами. Неблагоприятная обстановка сказалась на благосостоянии оленеводов.

Между тем, как по УФО в целом, так и в отдельных его регионах наблюдается «положительная динамика» удовлетворенности населения положением дел в регионе проживания (табл. 2). Так, за рассматриваемый период оценка удовлетворенности жизнью в УФО в целом выросла почти на 10 п. п. При этом наиболее проблемными регионами по-прежнему остаются Курганская, Челябинская и Свердловская области, где разность положительных и отрицательных оценок находится в зоне отрицательных значений (–65,2, –37,0, –36,4 соответственно). В отличие от своих «северных» соседей по округу данные регионы не располагают богатыми месторождениями нефти и газа. Соответственно в условиях общего спада производства и, как следствие, снижения уровня заработных плат работников данные регионы имеют трудности с наполнением бюджета, в структуре которого львиную долю расходов составляет социальная сфера. Поэтому реали-

Таблица 2

Удовлетворенность респондентов положением дел в регионах Уральского Федерального округа ( в % к итогу )1

|

Субъект РФ |

Волны опроса |

Варианты ответа |

Разность положительных и отрицательных оценок |

||

|

Удовлетворен |

Не удовлетворен |

Затрудняюсь ответить |

|||

|

В среднем по УФО |

2014 |

21,6 |

56,0 |

22,4 |

–34,4 |

|

2016 |

25,6 |

50,8 |

23,6 |

–25,5 |

|

|

Курганская область |

2014 |

8,3 |

77,2 |

14,5 |

–68,9 |

|

2016 |

9,5 |

74,7 |

15,8 |

–65,2 |

|

|

Свердловская область |

2014 |

15,8 |

64,7 |

19,5 |

–48,9 |

|

2016 |

20,8 |

57,2 |

22,0 |

–36,4 |

|

|

Тюменская область |

2014 |

44,3 |

31,3 |

24,4 |

13,0 |

|

2016 |

44,3 |

28,8 |

26,9 |

15,5 |

|

|

Челябинская область |

2014 |

11,0 |

62,2 |

26,8 |

–51,2 |

|

2016 |

17,7 |

54,7 |

27,6 |

–37,0 |

|

|

Ханты-Мансийский АО — Югра |

2014 |

46,7 |

31,7 |

21,6 |

15,0 |

|

2016 |

47,36 |

31,0 |

21,7 |

16,3 |

|

|

Ямало-Ненецкий АО |

2014 |

53,3 |

17,0 |

29,7 |

36,3 |

|

2016 |

53,0 |

24,7 |

22,3 |

28,3 |

|

1 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если говорить в целом, то удовлетворены ли Вы лично положением дел в субъекте РФ, где Вы живете?»

зация приоритетных национальных проектов здесь часто проходит через так называемую оптимизацию численности персонала бюджетных учреждений, т.е. его сокращение, что, в конечном счете, сказывается на качестве оказываемых услуг.

Северные нефтегазодобывающие районы (ХМАО — Югра и ЯНАО) аккумулируют как самые сильные стороны российской экономики, так и все «больные вопросы», — признаки «голландской болезни», под которой понимается значительная дифференциация благоприятности экономических условий для разных секторов. Она приводит к снижению темпов развития экономики вследствие перемещения ресурсов из обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую величину добавленной стоимости [6, с. 28—29]. В северных регионах УФО высокий уровень доходов работников нефтегазодобывающей отрасли сочетается с необеспеченностью работников сопутствующих отраслей, рост потребительского спроса — с отсутствием реальных драйверов научно-технического прогресса [12, с. 21—39].

Если же говорить о наличии ресурсного потенциала (производственного, научно-технического, трудового, природного), который можно использовать для реализации приоритетных национальных проектов, то в регионах УФО он, безусловно, имеется. Пожалуй, только Курганская область не имеет собственных ресурсов для развития и не получает достаточных дотаций извне. Здесь самые низкие показатели по ВРП на душу населения: в 2010 г. 3806 $ (47,6% от стандарта развитых стран), ожидаемая продолжительность жизни — 67 лет, мало развита промышленность, доля государственной и муниципальной собственности составляет 7 и 14%; самая высокая доля чиновников в округе (3,5%) [9, с. 20—21].

Культурный капитал населения УФО растет медленнее, чем общий уровень образования. После 2000 г. почти в два раза выросла численность исследователей с учеными степенями, однако прием и выпуск в докторантуру и аспирантуру, посещаемость театров и библиотек, музеев практически не выросли, а кое-где и снизились. В Челябинской и Свердловской областях, где находятся Уральский федеральный университет и Южно-Уральский национальный исследовательский университет, отдача от крупных финансовых вложений в образование и науку весьма скромна. По научному потенциалу Свердловская и Челябинская области выделяются в округе, но это, скорее, лидерство среди аутсайдеров, нежели реальное — по сравнению с мировыми стандартами [5, с. 13—96].

В настоящее время в мире отчетливо проявляется тенденция к обособлению. Наряду с этим действует и противоположная тенденция — к глобализации. В современной России этот парадокс тоже действует. С одной стороны, советский исторический опыт в основном автаркической экономики и политики изоляции от внешнего мира подсказывает, что даже при несравненно больших людских и производственных ресурсах, чем теперь, такая изоляция обрекла страну на отсталость. Современной России с ее огромным уменьшением населения, сужением внутреннего рынка и сфер влияния тем более не преодолеть затянувшийся кризис, технологическое и общее модернизационное отставание от стран лидеров одними своими силами, без системного — а не одностороннего, в традициях СССР, на базе только нефтегазового экспорта — встраивания в мировой рынок, без всесторонней драматической ломки стереотипов жизненного поведения населения, его отношения к труду и государственным институтам под давлением процессов глобализации со всеми удобными и неудобными последствиями.

С другой стороны, глобализация может быть и сулит вероятный стратегический выигрыш в отдаленной перспективе, но в пределах жизни одного поколения количество и темп вторжения ее новаций в повседневную жизнь, их информационная агрессивность превышает приспособительные возможности среднего человека, если ему не помогают справиться с этими новациями реформированные национальные институты. Отсюда враждебность к чужому новому, рост ксенофобских и националистических настроений у значительной части российского населения, сопротивление его старых профессиональных групп необходимости адаптивного пересмотра традиционных социокультурных стереотипов поведения, сопротивление необходимости обучения и переобучения новым технологиям в образовании, управлении, производстве, да практически во всех областях жизненного поведения [2, с. 86—87].

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, на современном этапе наиболее острой проблемой регионального развития становится неравенство регионов. Представляется, что главный путь сглаживания существующего неравенства — это саморазвитие регионов на основе использования их собственного потенциала и конкурентных преимуществ. Во-вторых, общий недостаток ресурсов, выделяемых на реализацию приоритетных национальных проектов, создает проблему неравномерности их распределения внутри всей системы и ситуацию конкурентной борьбы за их контролем. Как результат, часть ресурсов остается в пассивном состоянии, «не работает» на конечную цель, что выражается в низком уровне удовлетворенности положением дел в социальной сфере (за исключением системы образования).

Список литературы Реализация приоритетных национальных проектов в зеркале общественного мнения населения Уральского федерального округа

- Аузан, А. А. Общественный договор и гражданское общество/А. А. Аузан//Мир России: социология, этнология. -2005. -№ 3. -С. 3-18.

- Глобализация и социальные институты: социологический подход/отв. ред. И. Ф. Девятко, В. Н. Фомина. -М.: Наука, 2010. -335 с.

- Ионов, А. А. Методические требования к выборке и организации эмпирического исследования в регионе/А. А. Ионов//Программа и типовой инструментарий Социокультурный портрет региона России (Модификация-2010); Институт философии РАН. -М., 2010. -С. 88-102.

- Нархов, Д. Ю. Преподаватели высшей школы как ресурс модернизации высшего профессионального образования: дис. … канд. социол. наук. 22.00.04. -Екатерибург, 2014. -246 c.

- Научный потенциал вузов и научных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации: 2013: информ.-аналит. сб./Е. И. Белоклоков, Ю. В Воронов., Е. А. Законников и др. -СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. -210 с.

- Полтерович, В. Механизмы «ресурсного проклятия» и экономическая политика/В. Полтерович, В. Попов, А. Тонис//Вопросы экономики. -2007. -№ 7. -С. 4-27.

- Проблемы социокультурной модернизации регионов России/сост. и общ. ред. Н. А. Лапин, Л. А. Беляева. -М.: Academia, 2013. -416 с.

- Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте/сост. и общ. реда. Н. А. Лапина, Л. А. Беляевой. -М.: Academia, 2009. -808 с.

- Ромашкина, Г. Ф. Процессы модернизации в регионах Уральского федерального округа//Социологические исследования. -2015. -№ 1. -С. 19-26.

- Совещание по вопросам совершенствования межбюджетных отношений. -URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/52969 (дата обращения 30.09.2016 г.)

- Социокультурный портрет региона. Типовая программа и методика//Социокультурная карта России и перспективы развития российских регионов: сб. материалов конф. Москва, Институт философии РАН, Центр изучения социокультурных изменений. 27 июня -1 июля 2005 г.; под ред. Н. И. Лапина, Л. А. Беляевой. -М.: ИФРАН, 2006. -URL: http://www.iph.ras.ru/uplfile/scult/tiiovaya_metodika.doc (дата обращения 19.10.2016)

- Социокультурный портрет Тюменской области: колл. монография/под науч. ред. Г. Ф. Ромашкина, В. А. Юдашкина. -Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. -356 с.