Речевые практики протеста: ассоциативное исследование понятия

Автор: Комалова Л.Р.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Теория и практика речевой коммуникации

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования обусловлена тем, что начало XXI в. ознаменовалось появлением новых общественно-политических движений, призывающих к социальным переменам во всем мире. Это обострило социальные противоречия и привело к росту социальной напряженности. Молодежь, будучи категорией населения, наиболее восприимчивой к социальному неравенству и социальной несправедливости, активно вступает в протестную активность. Цель исследования состоит в выявлении актуальных признаков понятия «протест» в представлении обучающихся московских вузов. Исследование проведено с применением методов свободного и направленного ассоциативных экспериментов. Обнаружены частотные и единичные вербальные ассоциации на слово-стимул протест и на фразу-стимул протест - это..., реализующие 15 компонентов, формирующих понятие «протест». Структурирование и обобщение полученных данных свидетельствуют о том, что в лексико-семантическом поле «протест» ядерным является ассоциат несогласие, ключевым для понятия «протест» является компонент ‘предъявление своей позиции’. Установлено, что к наиболее продуктивным грамматическим способам вербализации ассоциаций относятся модели «имя сущ. (центровое слово) + имя сущ. / местоим.» и «имя сущ. + имя сущ. (центровое слово)», результаты анализа которых позволили воссоздать детальный образ протеста как социального действия в представлении информантов.

Протест, несогласие, ассоциативный эксперимент, лексико-семантическое поле, грамматическая модель

Короткий адрес: https://sciup.org/149146323

IDR: 149146323 | УДК: 81’23:005.334.2 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.3.3

Текст научной статьи Речевые практики протеста: ассоциативное исследование понятия

DOI:

Начало XXI в. ознаменовалось появлением новых общественно-политических движений, призывающих к социальным переменам во всем мире. «Арабская весна» (The Arab Spring), «Оккупируй» (Occupy Movement), «Чайная партия» (Tea Party), «Жизни чернокожих имеют значение» (Black Lives Matter), «Все жизни имеют значение» (All Lives Matter), «Я тоже» (Me Too), «От фермы к столу» (Farm-to-table), «Возмущенные» (Indignados), «Движение желтых жилетов» (Yellow Vest Movement), «Антитуризм» (Anti-Tourism) породили в дискурсивном пространстве разных стран общественное обсуждение различных социальных проблем (см. об этом: [Cantero-Exojo, 2020; Velásques Urribarrí, 2022; Abu Rumman, Haider, 2023]). Наиболее восприимчивой к социальному неравенству и социальной несправедливости категорией населения, как правило, выступает молодежь. Она становится подлинным участником социальных движений, реализуя в них свою протестную активность. Протест для молодежи естественен и, по сути, является способом встраивания нового поколения в жизнь общества через отрицание ценностей предыдущего поколения. Исследование Г. Витдармоно показало, что молодые люди в возрасте 14–25 лет особенно остро осознают несправедливость общественного устройства и выражают свое недовольство с помощью различных механизмов: легальных или нелегальных, радикальных или умеренных, деструктивных или конструктивных [Witdarmono, 2021, p. 3836].

В периоды обострения социальных противоречий и роста социальной напряженности расширяется роль языка и смыслов, которые актуализируются в дискурсе [Filali-Ansary, 2012], язык и дискурс рассматриваются как инструмент идеологии [Abu Rumman, Haider,

2023]. При этом языковые явления, отражающие представления о мире, которые существуют в сознании людей, становятся объектами поли- / мультидисциплинарных исследований. В нашем понимании, представленность социального феномена «протест» в лингвистических исследованиях свидетельствует о сочетании методов психолингвистики и социологии, поскольку протест есть социальное действие, затрагивающее психическую, эмоционально-психологическую и деятельностную сферы жизни человека.

Слово протест (от лат. protestari – изъявлять, открыто заявлять) толкуется в словарях как «решительное возражение против чего-либо; заявление о несогласии с каким-либо решением» (Ожегов, 2015), по нашему мнению, это характеризует протест как речевое действие. В рамках широкого коммуникативного подхода протест интерпретируется как особая коммуникативная система [Бараш, Антоновский, 2018] со своими пространственно-временным, предметным и коллективно-личностным измерениями. Согласно Л.Н. Ребриной и Н.Л. Шамне, применительно к языковедческой проблематике пространственно-временное измерение обнаруживается в прототипических формах, реализуемых в конкретных дискурсивных практиках с их хронотопическими особенностями; предметное измерение – в дискурсивном конструировании реальности (рассматриваются объекты тематизации, закономерности конструирования ситуации как проблемы); коллективно-личностное – в дискурсивном конструировании идентичности адресанта и адресата, коммуникативных стратегиях и тактиках, коммуникативной солидаризации [Ребрина, Шамне, 2020, с. 152].

Будучи социальным действием, «протест невозможен без авторитетного лица, основного адресата, на которого направлено протестное действие, протест бессмысленен и без зрителей – лиц, понимающих, сочувствующих, поддерживающих акт протеста, или тех, кто может быть вовлечен в протестное действие. Для протестующего протест выступает в качестве средства самовыражения и способа построения своего собственного образа» [Гусейнов, 2013, с. 148]. А.Ш. Гусейнов полагает, что активные действия основных адресатов протеста (усиление власти и влияния, концентрация ресурсов в узком кругу лиц, статусное расслоение в группе и в обществе) приводят к протесту, выраженному в недовольстве и социальном активизме. И.П. Лысакова отмечает, что «в массовом сознании абсолютизируется протест и нетерпимость как единственные способы достичь справедливости (разрушив до основания ценности сотрудничества и сосуществования своих и чужих)» [Лысакова, 2007, с. 45]. В межличностной коммуникации помимо прямого несогласия протест может выражаться в виде совета (Лучше бы поступить так-то и так-то...), альтернативного мнения (У меня на этот счет иная точка зрения...), оценочной характеристики собеседника (Вряд ли ты прав!), встречного предложения (Со своей стороны могу сказать то-то...) [Щербинина, 2013].

Представленное в статье описание понятия «протест» относится к исследуемым нами речевым жанрам конфликтного типа (см.: [Комалова, 2017, с. 68–88]). По нашему мнению, речевой жанр протеста является группообразующим и сопровождается периферийными жанрами возражения, возмущения и коммуникативного саботажа. Возражение представляет решительное выражение несогласия. Более мягким способом протеста выступает использование речевого жанра возмущения, который представляет эмоциональную (негативную) реакцию на поступок собеседника, например: Ну / ты даешь! Совсем что ль одурел!? (пример из: [Седов, 2007]). Коммуникативный саботаж 2 является выражением внутреннего (неявного) недовольства или возражения и в этом контексте может быть рассмотрен как речевой субжанр протеста.

Уточним, что в фокусе нашего исследовательского внимания находится межличностная коммуникация. При этом мы разграничи- ваем (1) протестную активность в качестве представителя социальной группы или сообщества, борющихся за права большого количества людей, и (2) протест в ситуациях и отношениях в близком или приватном кругу, в котором человек представляет свои индивидуальные интересы, полагается на собственные силы и (предположительно) способен отстаивать свои права без объединения в группу.

Цель исследования состоит в выявлении актуальных признаков понятия «протест» в представлении обучающихся московских вузов.

Методика исследования

Мы предполагаем, что ключевое представление информантов о протесте будет реализовано признаком ‘сопротивление’ (предъявление своего, отличного от других мнения / своей, отличной от других позиции). Дизайн исследования включал эксперимент, анкетирование для сбора демографических сведений и опрос.

Применяемая в исследовании методика разрабатывалась в 2015–2017 гг. (см., например: (Потапова, Комалова, 2015; 2017); [Комалова, 2017]), позже была доработана и апробирована на материале понятий «угроза» [Комалова, 2023] и «Интернет вещей / Интернет поведения / Интернет тел» [Комало-ва, Зуева, 2023].

Исследование проводилось с опорой на свободный ассоциативный эксперимент (далее – САЭ) и направленный ассоциативный эксперимент (далее – НАЭ) (о методике их проведения см., например: [Виноградова, Стернин, 2016]) с привлечением группы информантов из 108 человек (см. табл. 1) в течение 2022–2023 гг. в рамках исследовательской практики в Центре эмерджентных практик ИНИОН РАН. Перед началом исследования в рамках процедуры информированного согласия все участники ознакомились с содержанием и процедурой исследования.

В состав группы информантов вошли совершеннолетние обучающиеся магистратуры четырех ведущих вузов России в предметной области «лингвистика и иностранные языки» (см.: ranking/Linguistics/2023/), для которых русский является одновременно родным языком и язы-

Таблица 1. Возраст и биологический пол информантов

Table 1. Informants’ age and sex

Для выявления содержательной погруженности в исследуемое явление информантам было задано четыре общих вопроса об их опыте протеста (табл. 2). На основе полученных данных мы предположили, что информанты имеют определенный опыт протеста: активнее всего они протестуют во взаимоотношениях с романтическими партнерами и родителями (64,81 и 61,11 % утвердительных ответов); умеренную протестную активность информанты проявляют в рабочей среде (35,19 %); информанты практически не имеют опыта участия в публичных акциях протеста (6,48 %). При подсчете доли утвердительных ответов в группах по параметру «биологический пол» наблюдается следующая тенденция: по сравнению с информантами-женщинами информанты-мужчины проявляют большую протестную активность в рабочей среде (50 % против 32,22 %) и меньшую во взаимодействии с родителями (27,78 % против 67,78 %). Во взаимоотношениях с романтическими партнерами две группы ведут себя схожим образом.

Таблица 2. Количество утвердительных ответов на общие вопросы

Table 2. The number of positive answers to common questions

|

Вопросы (количество отказов от ответа) |

Количество утвердительных ответов |

|||||

|

Всего |

Женщины |

Мужчины |

||||

|

Абсолютное выражение |

% |

Абсолютное выражение |

% |

Абсолютное выражение |

% |

|

|

Участвовали ли Вы в акциях протеста? (11 отказов) |

7 |

6,48 |

7 |

6,48* / 7,78 ** |

0 |

0 |

|

Протестовали ли Вы против чего-либо, что Вам не нравится / не устраивает в отношениях с родителями? (0 отказов) |

66 |

61,11 |

61 |

56,48 / 67,78 |

5 |

4,36 / 27,78 |

|

Протестовали ли Вы против чего-либо, что Вам не нравится / не устраивает в работе? (0 отказов) |

38 |

35,19 |

29 |

26,85 / 32,22 |

9 |

8,33 / 50,00 |

|

Протестовали ли Вы против чего-либо, что Вам не нравится / не устраивает в отношениях с романтическим партнером? (0 отказов) |

70 |

64,81 |

60 |

55,56 / 67,00 |

10 |

9,26 / 55,56 |

Примечание. * – от общего количества утвердительных и отрицательных ответов; ** – от количества утвердительных и отрицательных ответов в группе по параметру «биологический пол».

Note. * – of the total number of affirmative and negative answers; ** – of the number of affirmative and negative answers in the group according to the parameter “biological sex”.

Далее информанты участвовали в двух видах ассоциативного эксперимента. В процессе САЭ информанты предоставляли свободные ассоциации на перечень из одиннадцати предъявляемых им слов-стимулов. Одним из стимулов было слово протест . В процессе НАЭ информантам предлагалось продолжить восемь фраз-стимулов, первой из которых была фраза «Протест – это...». Предъявление стимулов осуществлялось в виде анкет, размещенных в Интернете на платформе Google Forms. Экспериментальные анкеты (информированное согласие; демографические данные; общие вопросы; САЭ; НАЭ) были разделены: каждая анкета открывалась в новом окне по завершении работы с предыдущей. Таким образом мы пытались нивелировать эффект импринтинга.

Результаты исследования

В процессе САЭ информанты предоставили 114 вербальных реакций. Трое информантов дали по нескольку реакций на один стимул (остальные информанты предоставили по одной ассоциации на один стимул), поэтому общее количество ассоциатов больше общего количества информантов. В САЭ и НАЭ не было ни одного отказа от ассоциирования.

В качестве первого шага нам представляется возможным выявить схожие и различные ассоциаты, полученные в ходе САЭ и НАЭ, а также сопоставить их с ассоциатами на стимул протест, извлеченными из «Русского ассоциативного словаря» (далее – РАС 3). Для сопоставления в ассоциациях, полученных на стимульную фразу «Протест – это...», выделим центровое слово: например, в ассоциации категоричное возражение против чего-нибудь, решительное заявление о несогласии с чем-нибудь, о нежелании чего-нибудь центровыми словами будем считать возражение и несогласие. При таком подходе в ассоциатах, полученных в ходе НАЭ, было выделено 120 центровых слов-реакций (некоторые информанты предлагали несколько дополнений в ответ на стимул «протест – это...»: например, реакцию публичное выражение неодобрения или несогласия с идеей или действием, обычно политическим мы делили на две: публичное выраже- ние неодобрения идеи или действия, обычно политических и публичное выражение несогласия с идеей или действием, обычно политическим).

Сопоставим полученные в ходе нашего исследования вербальные реакции на стимулы САЭ и НАЭ с реакциями из РАС. Для этого в поиске РАС ограничим результаты выгрузки демографическими параметрами «возраст: 21–52 года», «биологический пол: мужчины и женщины», «профессия: все», «вид поиска: прямой» (см. табл. 3). В таблице полужирным курсивом отмечены реакции, которые представлены одновременно в двух группах. Отметим, что не обнаружено ни одного ассоциата, который зафиксирован одновременно в реакциях САЭ, НАЭ, РАС. Отметим и то, что 23 информанта (21,3 % случаев) и в САЭ, и в НАЭ указали одну и ту же реакцию: например, слово-реакция возражение , полученная от данного информанта в ходе САЭ, в НАЭ для этого же информанта была соотнесена с центровым словом в реакции категорическое возражение против чего-нибудь .

Предварительным выводом можно считать то, что по сравнению с выгрузкой ассоциатов из РАС данные, полученные в нашем исследовании, представляют более детальную картину о представлениях информантов о протесте: это проявляется в количестве разнообразных уникальных ассоциатов (РАС = 20 уникальных ассоциатов против САЭ = 58 и НАЭ = 36). При этом в трех выборках большее разнообразие уникальных реакций наблюдается в группе единичных реакций (в РАС 2 vs 18, в САЭ 18 vs 40, в НАЭ 16 vs 20). В качестве дополнения и для дальнейших исследований можно указать на то, что (на основе применяемой методики) группы частотных реакций, полученные в САЭ и НАЭ, схожи по представленности частей речи, например: реакции в виде имени существительного в САЭ составляют 82,5 %, в НАЭ – 80 %. При изменении режима ассоциирования с САЭ на НАЭ происходит переход частотного ассоциата толпа в периферию, из периферии в частотные переходят ассоциаты возражение , мнение , реакция .

Далее мы сформировали лексико-семантические поля «протест» на основе результа-

Таблица 3. Сопоставление ассоциаций САЭ, НАЭ, РАС

Table 3. Comparison between results of free / directed associative experiments and data of

Russian associative dictionary

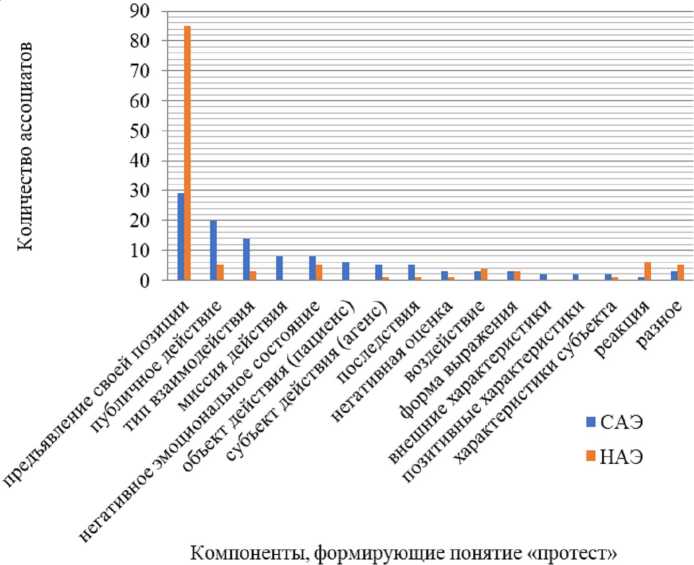

и самым выраженным при двух видах ассоциирования выступает компонент ‘предъявление своей позиции’ (САЭ = 29 ассоциатов, НАЭ = 85 ассоциатов), который представлен такими частотными ассоциатами, как несогласие , возражение , точка зрения , неодобрение и др. (при этом наиболее частотным из них является ассоциат несогласие ).

Лексико-семантическое поле, сформированное на основе результатов НАЭ, представ-

Лексико-семантические поля «протест», сконструированные на основе результатов САЭ и НАЭ Lexical-semantic fields “protest” constructed based on the results of free and directed associative experiments

Таблица 4. Лексико-семантические поля «протест», сконструированные на основе результатов САЭ и НАЭ

Table 4. Lexical-semantic fields “protest” constructed based on the results of free and directed associative experiments

Первые два компонента находят соответствие в значении слова протест , приведенном в словаре С.И. Ожегова: компонент ‘предъявление своей позиции’ из НАЭ напрямую соотносится с компонентом ‘возражение против / заявление о несогласии’ из словарного толкования; компонент ‘публичное действие’ соотносится с компонентом ‘решительный’, так как выход в публичность требует от актора определенной храбрости и сильного мотива к действию за пределами зоны комфорта. На основе полученных данных НАЭ можно констатировать, что в представлении информантов протест – это тип взаимодействия ( борьба , война , конфликт , ссора , скандал , драка , революция и др.), определяемого миссией ( справедливость , свобода , жизнь , цель ), имеющего последствия ( тюрьма , наказание , штраф , анархия ), оцениваемого как негативное ( плохо , проблема , запрещенное , глупо ), оказывающего воздействие ( влияние , угроза , давление , сила ), внешне характеризующегося ( огонь , шум , крик ), имеющего разные формы выражения ( заявление , лозунг , высказывание и др.), имеющего позитивные характеристики ( мирный ) и являющегося реакцией ( реакция , ответ на ).

При этом небольшая доля ассоциатов представляет компоненты, относящие протест к характеристикам субъектности, вводя агенса ( толпа , баба яга ) и пациенса ( враг , политика ), а также характеристики субъекта действия ( воля , глупость , смелость ). В ассоциатах САЭ субъектность более выражена (18,42 % от всех ассоциатов), чем в ассоциатах НАЭ (5,83 %).

В ходе анализа результатов НАЭ было обнаружено 35 грамматических моделей вербализации ассоциаций. Самой частотной (26,19 % всех случаев) является модель, со- стоящая из одного центрового слова – имени существительного (24,59 %) / глагола (0,8 %) / наречия (0,8 %) (например: «протест – это несогласие / акция и т. п.»).

Две другие частотные модели состоят из двух слов:

– имя сущ. (центровое слово) + имя сущ. / местоим. («протест – это несогласие с идеями / угроза интересам / возражение против чего-либо / влияние народа и т. п.») = 10,32 %;

– имя сущ. + имя сущ. (центровое слово) («протест – это выражение несогласия / заявление о несогласии / высказывание недовольства и т. п.) = 10,32 %.

Эти три модели в совокупности составляют около половины (48,83 %) ассоциаций, полученных в ходе НАЭ.

Следующие шесть моделей в совокупности составляют 21,43 % всех случаев ассоциирования, каждую модель актуализировали от четырех до шести информантов:

-

– имя прил. + имя сущ. + имя сущ. (центровое слово) + наречие + имя прил. + имя сущ. («протест – это публичное выражение неодобрения с обычно политической идеей и т. п.») = 4,76 %;

-

– имя сущ. (центровое слово) + имя прил. / местоим. + имя сущ. («протест – это реакция на общественную ситуацию / отстаивание своих прав / несогласие с текущими требованиями и т. п.») = 3,97 %;

-

– имя прил. + имя сущ. + имя сущ. (центровое слово) + имя сущ. / местоим. («протест – это открытое выражение несогласия с чем-либо / публичное выражение несогласия обществом и т. п.») = 3,17 %;

-

– имя сущ. + имя прил. + имя сущ. (центровое слово) («протест – это высказывание своего несогласия / выражение своей позиции и т. п.») = 3,17 %;

-

– имя прил. + имя сущ. + имя сущ. (центровое слово) («протест – это решительное выражение несогласия / активное выражение недовольства и т. п.») = 3,17 %;

-

– имя сущ. + имя сущ. (центровое слово) + имя прил. / местоим. + имя сущ. («протест – это выражение несогласия с текущей ситуацией / выражение несогласия с чьим-то мнением и т. п.») = 3,17 %. Эта модель реализуется в толковании лексемы протест , представленном в словаре С.И. Оже-

- гова (протест – это заявление о несогласии с каким-либо решением).

Еще 22 модели включают от двух до шести слов, в совокупности составляют 26,19 % ассоциаций, которые актуализировались одним-тремя информантами. В определении, представленном в словаре С.И. Ожегова, реализуется также модель «имя прил. + имя сущ. (центровое слово) + местоим.» ( протест – это решительное возражение против чего-либо ), которая в результатах НАЭ была актуализирована трижды ( категорическое возражение против чего-либо , любые слова против другого , любые мероприятия против другого ).

Четыре модели (5,56 %) конструируются информантами по принципу развернутого предложения («протест – это форма психологического влияния на других людей с помощью своих действий, причем чаще всего за определенным поведением скрывается истинная причина происходящего / попытка повлиять на ситуацию, которая вызывает несогласие и т. п.»). предположительно, данные формулировки были позаимствованы информантами из интернет-источников.

Результаты анализа содержания наиболее частотных моделей вербализации ассоциаций (за исключением модели «имя сущ. (центровое слово)»), полученных в ходе НАЭ, показали, что центровое слово дополняется значениями, указывающими на форму выражения (27,78 % от всех ассоциатов НАЭ, например: заявление о несогласии, высказывание недовольства), на публичность действия (11,11 %, например: публичное выражение несогласия), на принадлежность (3,17 %, например: высказывание своей точки зрения), на субъект действия (агенс) (1,59 %, влияние народа, выбор каждого), на объект действия (пациенс) (0,79 %, несогласие с обществом). Кроме того, появляются такие новые компоненты, как ‘несубъектный объект действия’ (25,4 %, например: несогласие с текущим положением вещей, выражение мнения по поводу определенной общественной ситуации), ‘характеристика несубъектного объекта действий’ (14,29 %, например: реакция на общественную ситуацию, отстаивание своих прав), ‘привыч- ность’ (4,76 %, публичное выражение несогласия с обычно политическим действием).

Заключение

На основе результатов, полученных в ходе экспериментального исследования, была подтверждена гипотеза о том, что ключевым для понятия «протест» выступает признак ‘предъявление своей позиции’. Этот признак представлен и в словарной статье протест . Несмотря на наличие в лексико-семантическом поле «протест» различных ассоциатов, отражающих компоненты данного понятия, и при свободном, и при направленном видах ассоциирования ядерным является ассоциат несогласие . Среди выявленных грамматических моделей вербализации ассоциаций наиболее продуктивными являются модели «имя сущ. (центровое слово) + имя сущ. / местоим.» и «имя сущ. + имя сущ. (центровое слово)», поскольку они передают ядерный и дополнительный признаки понятия «протест».

Проведенное исследование имело ряд ограничений, в частности условие территориальности, так как полученные результаты характеризуют восприятие протеста жителями Москвы, несбалансированность выборки по признаку «биологический пол», не учитывался фактор ситуации (не ставилась задача выяснить, находятся ли информанты в ситуации участия в протесте). Представляется перспективным проведение дальнейшего исследования со снятыми ограничениями, что позволит скорректировать полученные данные.

Список литературы Речевые практики протеста: ассоциативное исследование понятия

- Андреева В. Ю., 2014. Коммуникативный саботаж в ряду смежных речевых явлений (сопоставление с конфликтом, речевой агрессией, коммуникативным давлением) // Современные проблемы науки и образования. № 1. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=12218&ysclid=lskb6qmebn827702253

- Бараш Р. Э., Антоновский А. Ю., 2018. Системно-коммуникативное исследование радикальных движений, или Как возможна научная теория протеста // Философский журнал. № 11 (2). С. 91–105. DOI: 10.21146/2072-0726-2018-11-2-91-105

- Бутакова Л. О., Гуц Е. Н., 2023. Эвристический потенциал психолингвистических словарей разного типа // Вопросы психолингвистики. № 3 (57). С. 36–60. DOI: 10.30982/2077-5911-2023-57-3-36-60

- Виноградова О. В., Стернин И. А., 2016. Психолингвистические методы в описании семантики слова. Воронеж: Истоки. 157 с.

- Гусейнов А. Ш., 2013. Протестная активность личности: сущность, динамика, трансформация. Краснодар: Экоинвест. 468 с.

- Караулов Ю. Н., 2002. Русский ассоциативный словарь как новый лингвистический источник и инструмент анализа языковой способности // Русский ассоциативный словарь. В 2 т. Т. 1. М.: АСТ: Астрель. С. 750–782.

- Комалова Л. Р., 2017. Агрессогенный дискурс: типология мультилингвальной вербализации агрессии. М.: Спутник +. 275 с.

- Комалова Л. Р., 2023. Актуализация смыслового содержания понятия «угроза» (на основе результатов направленного ассоциативного эксперимента) // Вестник Московского государственного лингвистического университета.

- Гуманитарные науки. Вып. 9 (877). С. 25–34. DOI: 10.52070/2542-2197_2023_9_877_25

- Комалова Л. Р., Зуева В. А., 2023. Метод ассоциативного эксперимента применительно к становящимся практикам (на материале понятия «Интернет поведения») // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. № 4 (56). С. 118–143. DOI: 10.31249/chel/2023.03.07

- Лысакова И. П., 2007. Язык современной русской прессы: социолингвистический аспект // Язык массовой и межличностной коммуникации. М.: МедиаМир. С. 40–54.

- Ребрина Л. Н., Шамне Н. Л., 2020. Системно-коммуникативные измерения современного протеста (на материале немецкоязычных онлайн-петиций) // Научный диалог. № 3. С. 151–167. DOI: 10.24224/2227-1295-2020-3-151-167

- Седов К. Ф., 2007. Ссора // Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. М.: Лабиринт. С. 259–269.

- Щербинина Ю. В., 2013. Речевая агрессия: территория вражды. М.: Форум. 400 с.

- Abu Rumman R., Haider A. S., 2023. A Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis of Jordan’s 2011 Protest Movement in Jordanian Newspapers // Online Journal of Communication and Media Technologies. Vol. 13 (1). Art. e202306. DOI: https://doi.org/10.30935/ojcmt/12856

- Cantero-Exojo M., 2020. Semiotic Landscapes and Discourses of Protest in Barcelona: Tourism Kills // Moderna språk. Vol. 114 (4). P. 145–175. DOI: https://doi.org/10.58221/mosp.v114i4.7348

- Filali-Ansary A., 2012. The Languages of the Arab Revolutions // Journal of Democracy. Vol. 23 (2). P. 5–18. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.2012.0035

- Velásques Urribarrí J., 2022. Mapping the Itineraries of Semiotic Artefacts in the Linguistic Landscape of Protest: The Case of Shields in Venezuela // Language in Society. Vol. 51 (5). P. 749–773. DOI: 10.1017/S0047404522000653

- Witdarmono G., 2021. The Protest Activity of Russian Youth: The Tenth Years of the 21st Century (Based on Empirical Research) // Revista on line de Política e Gestão Educacional. Vol. 25 (6). P. 3834–3849. DOI: https://doi.org/10.22633/rpge.v25iesp.6.16141