Редакция Акафиста Богоматери из Битольской Триоди: к восстановлению ранних этапов истории славянского текста

Автор: Борисова Татьяна Станиславовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 9 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу текста сохранившегося фрагмента Акафиста Богоматери Битольской Триоди - памятника южнославянской книжности XII-XIII вв. Сопоставление данного текста с другими ранними редакциями славянского Акафиста, а также с его греческим оригиналом, выявило отношения между ними и позволило воссоздать ранние этапы истории славянского перевода гимна.

Византийская гимнография, церковнославянские переводы, триодь постная, битольская триодь, акафист богоматери

Короткий адрес: https://sciup.org/14737606

IDR: 14737606 | УДК: 811.163.1

Текст научной статьи Редакция Акафиста Богоматери из Битольской Триоди: к восстановлению ранних этапов истории славянского текста

Среди церковнославянских памятников, привлекаемых исследователями для анализа ранних этапов истории славянского перевода Акафиста Богоматери (см., например: [Момина, 1985. С. 153]), мы обычно не встречаем Битольскую Триодь – одну из древнейших, а вполне возможно, что и самую раннюю из дошедших до нас славянских Триодей. Причина этого кажущегося упущения очевидна – большая часть текста Акафиста Битольской Триоди утрачена, сохранившиеся листы содержат только последнюю часть гимна – конец икоса 22 и полностью икосы 23 и 24 1. Вместе с тем, учитывая особую роль памятника в истории церковнославянской книжности, а также скудость дошедших до нас рукописных свидетельств той эпохи, анализ даже такого небольшого отрывка может помочь в прояснении многих проблем, связанных с появлением и развитием славянского перевода Акафиста.

Битольская Триодь, хранящаяся в настоящее время в рукописном архиве Болгарской Академии Наук (София) под номером 38, датируется концом ΧΙΙ – началом ΧΙΙΙ в. [Кодов, 1969. С. 62–75]. Несмотря на то, что дошедшие до нас листы рукописи содержат только Триодную часть, не исключено, что рукопись изначально содержала и Пендако-сарий (Триодь Цветную), подобно другим ранним южнославянским рукописям. Текст, хотя и написан кириллицей, тем не менее, видимо, был списан с глаголического оригинала, так как отдельные слова сохраняют глаголическое написание.

Исследователи церковнославянской Триоди сходятся во мнении, что памятник представляет собой особую редакцию славянской Триоди, отличную от всех других сохранившихся типов. Наиболее подробная и научно аргументированная классификация ранних южнославянских списков Триоди была сделана болгарским исследователем

Г. Поповым, выявившим в них оригинальную часть, а именно трипеснцы и четверо-песнцы практически на каждый день Константина Преславского, объединенные акростихом [Попов, 1985. С. 71–73]. Кроме того, переводная часть Битольской триоди содержит пространный, также ежедневный цикл трипеснцев Климента Студита и субботние четырепеснцы Феодора Студита. По данным показателям к Битольской Триоди приближается только одна рукопись, а именно Жеравненская Триодь, фрагменты которой хранятся в Библиотеке им. свв. Кирилла и Мефодия г. Софии (фрагмент 9) [Там же. С. 65]. Другие древнеславянские рукописи содержат данные циклы в значительно более сокращенном виде или же не содержат их совсем. Учитывая, что первый перевод Триоди на славянский язык традиционно приписывают одному из учеников Кирилла и Мефодия: либо Клименту Охридскому, либо Константину Преславскому [Темчин, 2004. С. 42] – мы считаем обоснованной точку зрения исследователя о том, что именно Битольская Триодь представляет собой наиболее раннюю редакцию славянского текста, непосредственно связанную с первым церковнославянским переводом Триоди [Попов, 1985. С. 71–77]. Переводчиком Триоди на славянский язык при данном подходе логично считать самого Константина Преславского, дополнившего переводную часть оригинальными гимнами, которые постепенно исключались из позднейших редакций.

Итак, приняв данную гипотезу, мы должны будем считать дошедший до нас фрагмент Акафиста Богоматери прямым свидетельством того, каким был первоначальный перевод гимна на славянский язык. Существует, однако, одно достаточно серьезное обстоятельство, не позволяющее нам однозначно согласиться с данным утверждением. Греческая рукописная традиция свидетельствует о том, что Акафист неоднократно менял свое место в литургическом календаре. Считается (см. об этом: [Wellesz, 1957. Р. XIV; Trypanis, 1968. Р. 17]), что первоначально он исполнялся во время Рождественских праздничных служб (именно с этим, вероятно, связана и его «двойная» тематика – нечетные длинные икосы посвящены Богоматери, тогда как краткие четные – Христу). Позднее исполнение гимна было связано с праздником Благовещения.

Вплоть до X в. Акафист в греческой рукописной традиции мы находим не в Триодях Постных, а в Минеях под 25-м марта [Дмитриевский, 1890. С. 189, 537]. Перенос празднования Акафиста на субботу 5-й недели Великого поста и, соответственно, перемещение текста из одного литургического сборника (Миней) в другой (Триодь) – это факт относительно поздний и связанный, скорее всего, с чисто практическими соображениями. Благовещение, в соответствии с церковным календарем, могло совпадать и со Страстной неделей, и с Пасхой, а особые службы этих дней трудно было совместить с исполнением Акафиста.

К сожалению, у нас нет достаточных рукописных данных, чтобы проследить за тем, как отразился этот процесс на славянской почве. До нас не дошло ни одной рукописной славянской Минеи за март вплоть до конца XII в., когда Акафист давно уже занял в литургической практике свое современное место. Впрочем¸ в одном славянском памятнике – а именно в Типографском кондакаре – древнейшей славянской рукописи, содержащей Акафист, датируемой концом XI – началом XII в., содержится указание об исполнении Акафиста 25 марта [Амфило-хий, 1879. С. 106]. В совокупности этот факт и свидетельства греческих источников не позволяют нам с уверенностью утверждать, что Акафист был переведен на славянский язык в составе Триоди Постной. Мы не можем исключить, что Акафист был первоначально переведен в составе другого сборника (Миней, Кондакаря и т. д.), и лишь затем, после изменения литургической практики, текст Акафиста был включен уже на славянской почве в состав Триоди.

Сделав данную оговорку, вернемся к нашему памятнику. Как уже указывалось выше, сохранившийся отрывок текста (лист 93) – это конец гимна: окончание икоса 22 и икосы 23–24 полностью. Уже сам факт обнаружения данных икосов в конце славянского текста заслуживает внимания. Ведь в непосредственно следующей за этой «первичной» редакцией, в соответствии с названной классификацией Г. Попова, редакции Б [1985. С. 72] (или Шафариковской, в терминологии М. Моминой [1982. С. 114]), порядок икосов совсем другой. Славянский перевод Акафиста списков этой редакции пытается воссоздать алфавитный акростих греческого оригинала гимна, и с этой целью икосы славянского текста меняются местами. Дошедшие до нас списки не в полной мере сохранили порядок икосов начальной версии данной редакции, однако и по тем сведениям, которые мы можем почерпнуть из них, очевидно, что икосы 22, 23 и 24 находились не в конце славянского текста, как в греческом оригинале и в Битольской Триоди, а в других местах. Так, в древнейшем списке редакции – болгарской Шафа-риковской Триоди конца XII – начала XIII в. 2 икос 22 находится на 10-й позиции, икос 23 – на 17-й, а икос 24 – на 18-й позиции. Те же позиции означенных икосов сохраняются и в более позднем сербском списке Триоди XIV в. 3 той же редакции. В конце же текста гимна данные списки содержат совсем другие икосы: Шафариков-ская Триодь икосы 16, 2 и 12, а Сербская Триодь – икосы 18, 17 и 21.

Соответствие порядка икосов греческому оригиналу, отмеченное нами в Битольской Триоди, мы наблюдаем лишь в более поздних редакциях Акафиста, в типах В и Г, согласно классификации Г. Попова [1985. С. 73]. Тип Г ( Гимовская редакция, в терминологии М. Моминой [1982. С. 114]) представлен исключительно восточнославянскими рукописями, поэтому его появление обычно связывалось с так называемой древнерусской переводческой школой XI в. [Момина, 1992. С. 218]. Тип В [Попов, 1985. С. 73] ( Орбельская редакция, по М. Моминой [1982. С. 115]) южнославянского, однако, несомненно, более позднего происхождения. В обеих редакциях последние позиции в тексте Акафиста занимают, соответственно, икосы 22, 23 и 24.

Единственный ранний южнославянский список, имеющий на последних позициях икосы 22, 23 и 24, – это македонская Загребская Триодь XIII в. 4 Данная Триодь, по классификации Г. Попова, входит в группу Б, М. Момина выделяет его в отдельную редакцию, также отмечая относительно раннее происхождение текста памятника [1982. С. 114]. Впрочем, как было установлено нами ранее, текст Акафиста данного списка представляет собой явную компиляцию двух редакций, а именно редакций Б и Г, в терминологии Г. Попова, и, соответственно, также должен иметь более позднее происхождение [Борисова, 2008. С. 95–97].

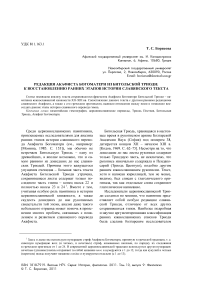

Обратимся теперь непосредственно к самому тексту. Небольшой объем позволяет нам привести его полностью параллельно с греческим оригиналом по изданию Трипа-ниса [Trypanis, 1968. Р. 17–39] (см. таблицу).

Сопоставление текста Битольской Триоди с греческим оригиналом выявляет следующие несоответствия между ними.

-

• Пропуск двух стихов (стихи 6 и 7) в икосе 23, а также перестановка стихов 14 и 15 в том же икосе.

-

• Икос 22, стих 5: пропуск греческого οὕτως . Отметим, что отсутствие данного слова зафиксировано и в некоторых греческих списках (см. список вариантов в: [Try-panis, 1968. Р. 17–39]), таким образом, разночтение могло появиться уже на греческой почве.

-

• Икос 23, стих 5: пропуск местоимения σοι. Данный пропуск также зафиксирован и в некоторых греческих списках.

-

• Икос 23, стих 16: неточный перевод греческого 0EpапE^а ( вера , богослужение , лечение ) как иоБоаТёа .

-

• Икос 24, стих 5: ошибочный перевод греческого μελλούσης ( будущий ) славянским ТапоТуиё .

Итак, перевод Битольской Триоди достаточно точно передает греческий оригинал, за исключением двух последних ошибок. Сопоставляя данную редакцию с другими ранними славянскими редакциями этого фрагмента гимна, мы можем в целом оценить рассматриваемый текст как один из наиболее точных и удачных. По данным параметрам текст уступает, возможно, только редакции Типографского Кондакаря.

Сопоставим теперь данную редакцию с прочими ранними редакциями Акафиста, а именно с древнеболгарской Шафариков-ской и Орбельской (редакции Б и В соответственно, в терминологии Г. Попова), с Ги-мовской редакцией (редакция Г, по Г. Попову [1985. С. 72]), а также с компиляционным типом Загребской Триоди. Для краткости изложения мы охарактеризуем ниже лишь лексические варианты [Панин, 1995. С. 127– 162].

Икос 22, стих 4 : χάριτος ( χάρις ): Би-тольская Триодь: ааби , прочие редакции аёааТаЕои . Маловероятно, что данное раз-

Славянский текст Акафиста Богоматери Битольской Триоди в сопоставлении с греческим оригиналом

|

Стих |

Греческий оригинал |

Битольская Триодь |

|

Икос 22 |

||

|

1 |

Χάριν δοῦναι θελήσας ὀφλημάτων ἀρχαίων |

aeuaTau aSEaufeou |

|

2 |

ὁ πάντων χρεωλύτης ἀνθρώπων, |

... oeoaeU ^e6U |

|

3 |

ἐπεδήμησε δι’ἑαυτοῦ |

YSeoaau |

|

4 |

πρὸς τοὺς ἀποδήμους τῆς αὑτοῦ χάριτος· |

eU YSe _ .0ei U aaSu |

|

5 |

καὶ σχίσας τὸ χειρόγραφον ἀκούει παρὰ πάντων οὕτως· |

e SanoSUak SkeTYenafe neQ0aoU t anEoU |

|

6 |

ἀλληλούϊα. |

аёёёрёа |

|

Икос 23 |

||

|

1 |

Ψάλλοντές σου τὸν τόκον εὐφημοῦμεν σε πάντες |

YEaaai U oe ST^UnoaT бааёё1 U oy aUnee |

|

2 |

ὡς ἔμψυχον ναόν, θεοτόκε· |

yeT aoBafa oSaiu aoa |

|

3 |

ἐν τῇ σῇ γὰρ οἰκήσας γαστρὶ |

au oy aT aUnaёё ny koSTak |

|

4 |

ὁ κατέχων πάντα τῇ χειρὶ κύριος |

eikue aUnE-nea a Skeo a9 |

|

5 |

ἡγίασεν, ἐδόξασεν, ἐδίδαξε βοᾷν σοι πάντας· |

wn@e e YSTnSaae e (ao^e aUnEou auYeoe |

|

6 |

χαῖρε, σκηνὴ τοῦ θεοῦ καὶ λόγου· |

– |

|

7 |

χαῖρε, ἁγία ἁγίων μείζων· |

– |

|

8 |

χαῖρε, κιβωτὲ χρυσωθεῖσα τῷ πνεύματι· |

Saeny eeaToa YTQёaйa^a aoiU |

|

9 |

χαῖρε, θησαυρὲ τῆς ζωῆς ἀδαπάνητε· |

Saeny nueSTaeua ^ecie faeTfU^aaiuek |

|

10 |

χαῖρε, τίμιον διάδημα βασιλέων εὐσεβῶν· |

Saeny -anoUiue aEfaoU oSaiU aёSTaES^u^U |

|

11 |

χαῖρε, καύχημα σεβάσμιον ἱερέων εὐλαβῶν· |

Saeny YTбaaёT noSliU aTaEkueiU |

|

12 |

χαῖρε, τῆς ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος· |

Saeny oSeae laaae^eiue noSUYu |

|

13 |

χαῖρε, τῆς βασιλείας τὸ ἀπόρθητον τεῖχος· |

Saeny oSSHoae^ fawaTSeiay noEfa |

|

14 |

χαῖρε, δι’ ἧς ἐγείρονται τρόπαια· |

Saeny ak Saae aUnoakoU iiaEaue |

|

15 |

χαῖρε, δι’ ἧς ἐχθροὶ καταπίπτουσι· |

Saeny ak aSage YaaakoU |

|

16 |

χαῖρε, φωτὸς τοῦ ἐμοῦ θεραπεία· |

Saeny naEoo iTaiu uoE0afea |

|

17 |

χαῖρε, ψυχῆς τῆς ἐμῆς προστασία· |

Saeny a09 iTae QanokYfeOa |

|

18 |

χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε. |

Saeny faaEoT aaQfaaEnoUfay... |

|

Икос 24 |

||

|

1 |

Ὦ πανύμνητε μήτηρ, ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων |

w YSEYEoay i oe ST$aUe0ey anEoU |

|

2 |

ἁγίων ἁγιώτατον λόγον, |

noSOu YSEnoBa nSTaT |

|

3 |

δεξαμένη τὴν νῦν προσφοράν, |

YSeai U0e f9E0Ufaa YSefanafea |

|

4 |

ἀπὸ πάσης ῥῦσαι συμφορᾶς ἅπαντας |

t anEeTk oy0U-efS e ecaaae anEoU |

|

5 |

καὶ τῆς μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τοὺς σοὶ βοῶντας· |

e fanoTkue i keu e ecaaae oaaE auYekua |

|

6 |

ἀλληλούϊα. |

asesaea |

В Битольской Триоди стих 14 расположен после стиха 15.

ночтение появилось на славянской почве, скорее всего, оно восходит к различным переводам греческого оригинала.

Икос 22, стих 5: оx^оа^ (ox^Zш): Битольская Триодь: бапобиаТкое , прочие редакции: 6ano6uQaoe . Синонимические (собственно лексические) варианты, которые могли возникнуть как на славянской почве, так и при правке текста по греческому оригиналу.

Там же: то x£lp6YPaфov : Битольская, Загребская, Гимовская: бкёТТёпаТёа , Шафа-риковская, Орбельская: бкёТТёпаТёа абЕ - бТаТТа . Греческий текст не содержит эпитета. Вариант Битольской Триоди в этом случае формально более точно передает оригинал, сближаясь по данному параметру с Гимовской редакцией.

Икос 23, стих 2: vaov ( о vao^): Битольская: ббаТй , остальные: обёйи . Синонимические варианты.

Икос 23, стих 3: Yaотpl (р Yaотpp): Битольская, Загребская, Гимовская: кобТаа , Шафариковская, Орбельская: ^бЕаТ . Синонимические варианты.

Икос 23, стих 4: о кaтEXwv navTa тр XEipt: Битольская: ёТ киё айпЕ^пёа а бкёо , остальные редакции: пйайбжаё айпу биёТ^ . Функциональные варианты.

Икос 23, стих 8: кф^тЕ (р кф^тоф: Битольская, Шафариковская, Орбельская: ёёаТо ъ, Гимовская, Загребская: ёТай^ааи. Синонимические варианты.

Там же: хриошбеТоа: Битольская, Гимовская, Загребская: ТТсёайаТа , Шафариковская, Орбельская: сёаоТпкйш . Лексикословообразовательные варианты.

Икос 23, стих 9: adanavnTE: Битольская: ТаёТТй^ааТТа , Шафариковская: ^аwnёu - аЕаТТа , Гимовская: ТаёсаТоТааТТа , Загребская: ТаёсаааТТа . Последние два варианта -неточные. По сравнению с вариантом Ша-фариковской редакции Битольская содержит синонимический вариант.

Икос 23, стих 10: 5id&nP-a: Битольская, Гимовская, Загребская, Орбельская: аЕТаой . Шафариковская: wаEy^ёа . Последний вариант – ошибочный.

Там же: Еиоев^ (биоев^): Битольская, Гимовская, Загребская: аё£ТаЕбТйё , Орбельская: аТаТ^апоёайё , Шафариковская: аЕбТйё . Функциональные варианты.

Икос 23, стих 11: LepE^v (о lepEu^): Битольская: поёй , Гимовская: ёабЕё. Остальные редакции - пропущено.

Там же: evAae^v ( evAae^): Битольская: аТаЕкиёё , Гимовская: аёбТаТусйТйё (функциональные варианты). Остальные редакции – пропущено.

Икос 23, стих 12: о яояАеито^ nupYO^: Битольская, Гимовская, Загребская: Таааё - $ёТ йё поёйТй , Орбельская: ТаТТёТёЕааТй поёйТй , Шафариковская: ТаТТёТёЕаёЕТйё абааа . Последний вариант - ошибочный, остальные – синонимические.

Икос 23, стих 13: то anop0nTov теТхо^: Битольская: ТаwаТбё! ау поЕТа . Остальные редакции: ТабасТбёТ ау поЕТа . Вариант Би-тольской Триоди более точен.

Икос 23, стих 16: θεραπεία : Битольская: иоЕоаТёа , Гимовская, Загребская: пёижё - оаёй , Шафариковская, Орбельская: Тапёажаа - Тёа (см. комментарий выше).

Икос 23, стих 17: npooTaoia: Битольская, Шафариковская, Орбельская: сапокТ - Тёоа , Гимовская: пТпМёа . Последний вариант восходит к варианту оригинала оштnp^a, зафиксированному в некоторых греческих списках.

Икос 23, стих 18: фуирфеите: Битольская, Шафариковская, Загребская: аасТааЕп - ойТау , Гимовская, Орбельская: ТаТааЕпой - Тау . Синонимические варианты.

Икос 24, стих 1: πανύμνητε : Битоль-ская, Гимовская, Загребская, Орбельская: ТбЕТЕоау , Шафариковская: апаТЕоау . Лексико-словообразовательные варианты.

Икос 24, стих 4: оирфора^: Битольская: оуой^ёТа , Шафариковская: сёТаа , Гимовская, Загребская, Орбельская: ТаТапой . Синонимические варианты.

Икос 24, стих 5: реААоиоп^: Битольская: ТапоТкиё . Остальные редакции: абуаииёу . Ошибка Битольской Триоди (см. выше).

Там же: Avтpшоal. Битольская, Гимов-ская, Загребская, Орбельская: ёсаааё , Ша-фариковская: паТаТаё . Синонимические варианты.

На основании данного сопоставления можно сделать следующие выводы.

-

1. Текст Битольской Триоди, несомненно, представляет собой самостоятельную редакцию, не сводимую к другим вышеука-

- занным ранним редакциям. В ряде мест варианты Битольской Триоди уникальны и не могли возникнуть иначе как посредством обращения справщика-редактора к греческому оригиналу Акафиста.

-

2. В сопоставлении с другими ранними редакциями текст Битольской Триоди более всего отличается от Шафариковской редакции, т. е. от редакции, наиболее близкой к Битольской по месту создания и датировке списков. Видимо, данные редакции представляют собой две сосуществующие на южнославянской почве относительно независимые традиции.

-

3. Наиболее близок текст Битольской Триоди к Гимовской редакции. Несомненно, что данные редакции не могли возникнуть независимо и восходят к одному протографу. Присутствие текста, близкого Гимов-ской редакции, в раннеболгарской традиции ставит под сомнение высказанную М. Мо-миной гипотезу о восточнославянском происхождении Гимовской редакции [1992. С. 218].

-

4. Среди южнославянских списков текст Битольской Триоди обнаруживает наибольшее сходство с текстом Загребской Триоди. Ранее мы доказали, что текст Загребской Триоди представляет собой компиляционный тип, созданный на основе совмещения двух различных редакций: Шафариковской в начале текста и Гимовской в его конце

[Борисова, 2008. С. 95–97]. Такой же вид мог иметь и не сохранившийся полный текст Акафиста Битольской Триоди.

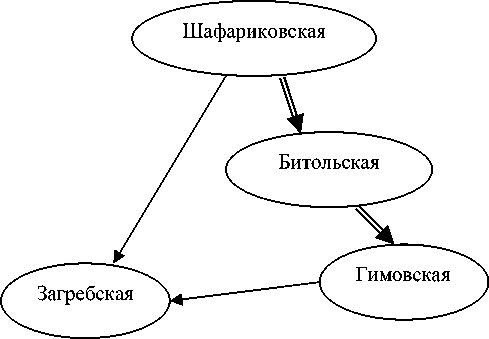

Итак, совмещая данные, полученные в результате анализа структуры и текстовых вариантов фрагмента Акафиста Битольской Триоди в сопоставлении с другими ранними редакциями славянского перевода гимна, мы можем предположить, что фрагмент Триоди, содержащий Акафист, не входил в состав греческой Триоди, с которой был выполнен славянский перевод, но был вставлен в славянский текст позднее из другого источника в связи с изменением богослужебного Устава и переносом Акафиста из Миней в Триодь Постную. Таким образом, можно говорить о различном происхождении текста Акафиста и основного текста Битольской Триоди, в частности, оригинальных гимнов Константина Преславского. Скорее всего, Битольская Триодь содержала компиляционный тип текста, подобный тому, который мы находим в Загребской Триоди. Одним из источников данной компиляции была редакция, восходящая к протографу Гимовской редакции, однако представляющая собой более ранний этап существования этого текста. Вероятно, Гимовская редакция стала результатом исправления протографа Битольской Триоди по греческому оригиналу (см. рисунок).

Ранние редакции (до справы XIV в.) славянского перевода Акафиста Богоматери

На основе анализа фрагмента текста Акафиста Битольской Триоди мы обнаружили новую раннюю редакцию славянского перевода гимна, представленную только в данном списке. К сожалению, краткость фрагмента не позволяет нам дать законченную характеристику данной редакции. Сопоставление разночтений между Битоль-ской редакцией и другими ранними редакциями Акафиста выявляет между ними связь, представленную на рисунке.

THE VERSION OF THE AKATHISTOS HYMN IN THE TRIODIUM BITOLSKAJA: TO THE RECONSTRUCTION OF THE EARLY STAGES OF THE HISTORY

OF THE HYMN’S CHURCH SLAVONIC TRANSLATION

The paper deals with the text analysis of the saved fragment of the Akathistos Hymn in the Triodium Bitolskaja , which represents the South Slavonic tradition of the 12th – 13th century. The comparison of this text with the other old versions of the Slavonic Akathistos, as well as with its Greek origin, demonstrates the relationship between them and contributes to the reconstruction of the early stages of the history of the hymn’s Church Slavonic translation.