Редкие, исчезающие и нуждающиеся в охране виды во флоре национального парка "Самарская Лука"

Автор: Малиновская Е.И.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Охрана растительного и животного мира

Статья в выпуске: 3 т.18, 2009 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ редких, исчезающих и нуждающихся в охране видов флоры национального парка «Самарская Лука»

Редкие виды растений, национальный парк "самарская лука"

Короткий адрес: https://sciup.org/148314785

IDR: 148314785 | УДК: 581.9

Текст научной статьи Редкие, исчезающие и нуждающиеся в охране виды во флоре национального парка "Самарская Лука"

|

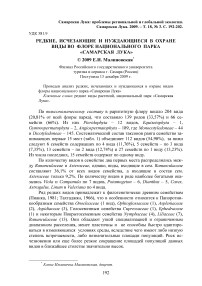

Таблица 1 |

По био- морфному составу в раритетной флоре преобладают многолетники – 187 видов, из |

|||||

|

Ведущие по числу редких видов семейства во флоре парка |

||||||

|

Названия семейств |

Место |

Число редких видов |

Число видов в семействе |

|||

|

абс. |

% |

абс. |

% от ч. видов |

|||

|

Ranunculaceae |

I-II |

13 |

6,4 |

36 |

36,1 |

|

|

Compositae |

I-II |

13 |

6,4 |

141 |

9,2 |

|

|

Caryophyllaceae |

III |

10 |

4,9 |

47 |

21,7 |

|

|

Orchidiaсeae |

IV |

9 |

4,4 |

9 |

100 |

них деревьев – |

|

Gramineaе |

V-VII |

8 |

3,9 |

79 |

10,1 |

1, кустарников – |

|

Fabaceae |

V-VII |

8 |

3,9 |

50 |

16,0 |

21, кустарнич- |

|

Campanulaceae |

V-VII |

8 |

3,9 |

12 |

66,6 |

ков – 14, травянистых многолетников – 151, |

|

Violaceae |

VIII-X |

7 |

3,4 |

14 |

50,0 |

|

|

Apiaceae |

VIII-X |

7 |

3,4 |

32 |

21,8 |

|

|

Liliaceae |

VIII-X |

7 |

3,4 |

17 |

41,2 |

|

|

Potamogetonaceae |

XI-XIII |

6 |

2,9 |

10 |

60,0 |

среди которых |

|

Cyperaceae |

XI-XIII |

6 |

2,9 |

42 |

14,2 |

лидируют кор- |

|

Rosaceae |

XI-XIII |

6 |

2,9 |

52 |

11,5 |

невищные – 87 |

|

Cruciferae |

XIV-XV |

5 |

2,4 |

50 |

10,0 |

видов и стержнекорневые – |

|

Lamiaceae |

XIV-XV |

5 |

2,4 |

42 |

11,9 |

|

22. Однолетники представлены 10 видами, двулетники – 6.

Характеристика эколого-фитоценотического состава. Первое место по количественному составу заняла группа лесных растений (табл. 2) 42 вида (20,58%), с преобладанием лесных кальцефитов, 25(12,25%) видов. На втором месте группа водоемных растений 40 видов (19,60%), с преимуществом типично водных (гидрофитов) – 19 (9,31%). Третье и четвертое места распределились между степной и опушечной флорой 38 видов (по 18,62%), где среди первой лидируют кальцефиты 29(14,70%), а среди второй ксерофиты (лесостепные) – 20(9,80%). На пятом месте стоит группа скально-степных растений 27(13,23%), далее луговые 16(7,84%), с преимуществом гигрофитов 9 (4,41%) и петрофиты 3(1,47%).

По отношению к субстрату обитания лидирующее положение среди исчезающих, редких и нуждающихся в охране заняли кальцефиты, приуроченные к каменистым степям и горному лесу 54 вида (26,47% от числа исчезающих). На втором – лесные и степные псаммофиты 5(2,45%), на третьем – пе-дофиты 5(2,45%).

Cамое большое число реликтов пришлось на лесные с преобладанием кальцефитных, чуть меньше на скально-степные 12 видов. Среди степных растений реликтов 9 видов, все кальцефиты, группа водоемных содержит 4 реликта с преимуществом водных (3), группа опушечных 5, с преобладанием ксерофитных (3). Эндемы максимально выражены в степной флоре 14 видов, с преобладанием кальцефитов (10) и в скально-степной 12 видов (табл. 2).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ РЕДКОСТИ

При разработке шкалы «категории редкости» растений Самарской Луки нами были учтены таковые, принятые для флоры СССР (Красная книга…, 1975; Красная книга…, 1984; Красная книга…, 1988; Кудинов и др., 1987; Плаксина, 1988; Саксонов и др., 1999). В связи с тем, что распространение редких видов растений на Самарской Луке к настоящему времени хорошо изучено (Малиновская, 1999), у нас не было необходимости строго придерживаться какой-либо одной из представленных классификаций категорий редкости, считая их не слишком удобными.

Таблица 2

Качественные показатели раритетной флоры

|

Эколого-фитоценотическая группа |

Число |

К-во видов со статусом |

|||||||

|

видов |

% от общ. р.в. |

реликтов |

эндемов |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

1. Лесные |

42 |

20,58 |

13 |

2 |

3 |

19 |

12 |

7 |

2 |

|

педокальцефиты |

11 |

5,39 |

1 |

- |

- |

2 |

4 |

3 |

2 |

|

кальцепсаммофиты |

1 |

0,49 |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

|

|

кальцефиты |

25 |

12,25 |

9 |

1 |

2 |

15 |

6 |

3 |

- |

|

педофиты |

4 |

1,96 |

2 |

1 |

1 |

- |

2 |

1 |

- |

|

псаммофиты |

1 |

0,49 |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

|

2. Степные |

38 |

18,62 |

9 |

14 |

3 |

8 |

18 |

8 |

1 |

|

кальцепсаммофиты |

4 |

1,96 |

- |

3 |

- |

- |

2 |

2 |

- |

|

кальцефиты |

29 |

14,70 |

9 |

10 |

3 |

6 |

14 |

5 |

1 |

|

педофиты |

1 |

0,49 |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

|

псаммофиты |

4 |

1,96 |

- |

1 |

- |

1 |

2 |

1 |

- |

|

3. Водоемные |

40 |

19,60 |

4 |

1 |

3 |

12 |

20 |

3 |

1 |

|

прибрежно-водные |

9 |

4,41 |

- |

1 |

- |

2 |

5 |

1 |

1 |

|

приречные |

1 |

0,98 |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

|

водные |

19 |

9,31 |

3 |

- |

- |

4 |

13 |

2 |

- |

|

болотные |

10 |

4,90 |

1 |

- |

3 |

5 |

2 |

- |

- |

|

4. Скально-степные |

27 |

13,23 |

12 |

12 |

- |

3 |

15 |

9 |

- |

|

5. Петрофиты |

3 |

1,47 |

2 |

- |

- |

2 |

1 |

- |

- |

|

6. Опушечные |

38 |

18,62 |

5 |

8 |

- |

5 |

8 |

22 |

3 |

|

мезофиты (лесо-луговые) |

18 |

8,82 |

2 |

3 |

- |

3 |

5 |

7 |

3 |

|

ксерофиты (лесо-степные) |

20 |

9,80 |

3 |

5 |

- |

2 |

3 |

15 |

- |

|

7. Луговые |

16 |

7,84 |

- |

2 |

1 |

2 |

8 |

5 |

- |

|

гигрофиты |

9 |

4,41 |

- |

1 |

1 |

2 |

3 |

3 |

- |

|

мезофиты |

6 |

2,94 |

- |

1 |

- |

- |

4 |

2 |

- |

|

ксерофиты |

1 |

0,49 |

- |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

|

Итого: |

204 |

100 |

45 22,05 |

39 19,11 |

10 4,90 |

51 25,0 |

82 40,19 |

54 26,5 |

7 3,43 |

Предложенная нами (Малиновская, Плаксина, 2000), классификация «категорий редкости» основана исключительно на современных материалах о распространении видов в пределах национального парка и содержит пять показателей: 0 – по-видимому, исчезнувшие за последние 30-50 лет. Их находки были достоверны (имеются литературные источники и гербарные материалы), но за последние годы виды не были отмечены, вполне вероятно, что где-то их популяции еще сохранились – 10 видов. 1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Численность особей мала до критического уровня или число местонахождений единично, сохранение популяций видов маловероятно, если факторы, в том числе и естественные, вызвавшие сокращение численности, будут продолжать действовать – 51. 2 – редкие виды. Таксоны, представленные небольшими популяциями, имеющими узкую экологическую амплитуду и распространенные на ограниченных участках одного или двух ландшафтнофлористических районов, либо встречающиеся рассеяно в нескольких районах – 83. 3 – относительно редкие виды. Их распространение в прошлом было достаточно широким, а популяции имели относительно устойчивый характер, сейчас их местообитания подвергнуты сильному антропогенному воздействию, вызывающему снижение жизнестойкости популяций – 53. 4 – нуждающиеся в охране виды. Достаточно распространены на исследуемой территории, однако антропогенные факторы (распашка, выпас, заготовка в качестве сырья), при несоблюдении допустимого режима природопользования, могут существенно повлиять на стабильность произрастания видов – 7.

РЕЛИКТЫ И ИСТОРИЯ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Вопрос изучения реликтов во флоре Самарской Луки неоднократно освещался во многих работах. Во флоре парка они представлены 46 видами, относящимся к пяти возрастным группам (эпохам).

В период активной регрессии морских бассейнов (конец палеогена - олигоцен и на начало неогена - миоцен (30-20 млн. л. назад) на планете происходило значительное похолодание и увеличение сухости климата, сокращалась область распространения вечнозеленых растений на смену которым приходили листопадные породы, на значительных площадях вымирали древние группы, особенно связанные с влажными тропическими лесами и болотами. На Самарской Луке с тех времен сохранился представитель водной тропической флоры, папоротник Salvinia natans , основные ареалы которого находятся в Африке и Южной Америке. Также к палеоген-неогеновым реликтам, с основными ареалами в Евразии, Африке и Нижнем Поволжье относится Trapa natans . Его посадочный материал, взятый из пойменных озер р. Клязьмы Владимирской области был интродуцирован в 1972 г. в Рождественской пойме В.И. Матвеевым (Матвеев, Шилов, 1996). В 2000 г. укоренившийся чилим обнаружен нами в Саратовском водохранилище на уровне с. Переволоки. Из вечнозеленых светолюбивых хвойных пород, выдерживших климатические испытания, в очень слабожизнеспособном состоянии, на горных остепненных опушках выжил Juniperus sabina . В начале 1990-х г. силами сотрудников парка и ботанического сада осуществлена попытка восстановления сообществ методом репатриации (Глотова, 1993).

Максимальное число реликтов сохранилось с конца неогена - плиоцена (5 млн. л. назад), с так называемого акчагыльского века позднего плиоцена, когда Самарская Лука была затронута глубокой трансгрессией моря от берегов Каспия до низовий Камы. На планете, в целом же, в этот период продолжалось похолодание и рост сухости климата, растительность становилась все более холодостойкой, увеличивались площади лесо-степных и степных сообществ. Раньше, в среднем плиоцене (5-7 млн. л. назад) Самарская Лука подверглась сильнейшим тектоническим движениям, связанным с формированием Жигулевских гор. На поднятых породах, характеризующихся значительной складчатостью рельефа и оказавшихся недоступными для акчагыльской трансгрессии (воды достигли не более 170-метровой отметки Жигулей, в то время как над уровнем воды еще оставалось не менее 250 м), формировались дошедшие до наших дней каменистые степи, горные сосняки и березняки Жигулевских гор с комплексом горно-степной и горно-лесной растительности. До сегодняшних дней из флоры того периода, широко населявших весь умеренный пояс и частично тропики, на Самарской Луке дожило 28 плиоценовых (доледниковых) реликтов. Это голарктический бореальный Arctostaphylos uva-ursi; евразиатские скальные и горно-степные Helictotrichon desertorum, Allium strictum, Aster alpinus; евро-южносибирские, дизъюнктивные, с основным ареалом в Европе, лесные широколиственные Festuca altissima, Geranium robertianum, Circaea lutetiana, C. alpina, Digitalis grandiflora; евросибирские, с основным ареалом в Сибири, лесные широколиственные и смешанные Anemonoides altaica, Trifolium lupinaster, Bupleurum aureum, Pulmonaria dacica; евросибирские, с основным ареалом в Сибири, скальные, горностепные Alluim lineare, Alyssum lenensе, Clausia aprica, Polygala sibirica, P. hybrida, Linaria genistifolia; европейские, с заходом на Кавказ и Малую Азию, лесные широколиственные Mercurialis perennis, Laser trilobum; европейские горно-степные, скальные Ephedra distachya, Schivereckia podolica, Helianthemum nummularium, Globularia punctata; эдемичные для ВолгоУральского региона лесной широколиственный Knautia tatarica; скальный и горно-степной Thymus zheguliensis; древнесредиземноморский водный Najas major.

Начало четвертичной системы (плейстоцен), в целом на планете, характеризовалось продолжением похолодания климата и возникновением оледенений в северном полушарии (Гренландский ледниковый щит), двигающихся на юг. В период максимального оледенения граница льда пролегала севернее Казани, а на западе - в левобережье р. Суры. Господствовавшие в то время на значительных площадях таежные темно-хвойные леса и болота подверглись оледенению. Ледяная корка не достигла Самарской Луки, однако низкий температурный режим позволил сохраниться на данной территории небольшому числу видов, это плейстоценовые (ледниковые) реликты - голарктический бореальный горно-степной Asplenium trichomanes и голарктические бореальные лесные Majanthemum bifolium, Oxycoccus palustris . Современная популяция Asplenium очень малочисленна (г. Стрельная, Жигулевский заповедник), на территории парка произрастание вида возможно на вершинах гор, труднодоступных для рекреации. Популяции Majanthemum указывались для заповедника (Плаксина, 1988), в парке вид пока обнаружен не был, и существуют лишь предположения о местах его произрастания. Oxycoccus фиксировался в начале века на Клюквенном болоте, современных находок нет.

Значительно солиднее в современной флоре представлены популяции плейстоцен-голоценовых реликтов (обитающих на границе ледникового и послеледникового периодов). Это евразиатские бореальные, таежные Diplasium sibiricum, Gymnocarpium dryopteris, G. robertianum ; евразиатские, эндемичные, горно-степные Ceratoides papposa, Hedysarum grandiflorum, Onosma simplicissima, Artemisia salsoloides . Большинство из них, за исключением Diplasium и Ceratoides имеют достаточно устойчивые популяции на территории парка.

Начало голоцена, нынешней геологической эпохи (10 тысяч л. назад) совпало с окончанием последнего материкового оледенения. За счет потепления климата и таяния ледников постепенно начал подниматься уровень мирового океана, и вся Русская платформа подверглась водному погружению. К Жигулевским горам подступили соленые воды Хвалынского моря, но их уровень у подножья гор не превысил 50 метров, о чем свидетельствуют отложения в приустьевых частях Ширяевской и Отважинской долин. Не были затоплены и высокие террасы Самарской Луки, которые также стали убежищем четырем послеледниковым реликтам: азиатскому горно-степнму Parientaria micranta , древнесредиземноморским горно-степным Atraphaxis frutescens , Scorzonera austriaca и евразиатскому лесному Carex arnellii .

РЕГИСТРАЦИЯ МЕСТ ПРОИЗРАСТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА

Первые материалы с нанесением точек мест регистрации редких видов на картографическую основу встречены в работе (Саксонов и др., 1999), где авторы картируют находки нескольких видов за пределами Жигулевского заповедника ( Astragalus zingeri, Stipa pulcherrima, S. pennata, Koeleria sclerophylla, Globularia punctata ). В прочих работах (Игнатова, 1990; Саксонов, 1992; Саксонов, Терентьева, 1991) сведения ограничены номерами кварталов и названий лесничеств, либо названием урочищ, где вид обнаружен. Нами впервые точечные карты были представлены для нескольких видов ( Salvinia natans, Iris sibirica, I. pseudocorus, Valeriana officinalis, Nymphaea candida, Nuphar lutea, Stratiotes aloides, Convallaria majalis, Inula helenium ) при характеристике растительности Мордовинской поймы (Малиновская, 1999).

К настоящему времени все современные материалы о распространении редких видов в национальном парке занесены в электронную базу данных и оформлены в конспекте флоры (Матвеев и др., 1975). Для 150 видов, указываемых для парка ранее, найдены новые места произрастания, для 108 - составлены и опубликованы точечные карты (Малиновская, Плаксина, 2000). При регистрации мест находок сообщались их точные координаты, включающие названия урочищ или подурочищ, номера лесных кварталов и названия лесничеств, экспозиция склонов и другие, необходимые сведения. В большинстве случаев, находки редких видов подкреплялись гербарными образцами, и в редких, когда выкопать растение было недопустимо из-за малочисленности особей или в гербаризации не было необходимости, приводились только ссылки на произрастание.

Наиболее распространенными, из внесенных в Красные книги СССР РСФСР (1984, 1988), явились Astragalus zingeri (20 мест регистрации), Fritillaria ruthenica (15), Iris pumila (12), Schivereckia podolica (по склонам Жигулевских гор, обычна), Thymus zheguliensis (по склонам Жигулевских гор, обычен). Относительно стабильными считаются популяции Ranunculus pedatus, Cerastium zheguliensis, Gypsophyla zhegulensis, G. jusepczukii, Myosotis popovii, Thymus zhegulensis, Helianthemum nummularium и других видов, ме-стобитанием которых служат каменистые степи или опушки горного леса, особенно в местах труднодоступных для рекреации – на крутых северных склонах, обращенных к Саратовскому водохранилищу.

Невыясненным пока осталось произрастание Caltha palustris (заболачивающиеся луга, болота) , требует дополнительных поисков изучение распространения Adoxa moschatellina (широколиственный лес) , Carex arnellii (широколиственный лес) , Parientaria micranta (каменистые степи) , Ceratoides papposa (каменистые степи) , Circaea alpina (сосново-лиственный лес) , C.lutetiana (лиственный лес) , Oxytropis floribunda (каменистые степи) , Aulacospermum multifidum (каменистые степи) , Centaurium pulchellum (пойменные луга) , Gentianella lingulata (пойменные луга) современные находки которых на территории национального парка пока отсутствуют.

В почти полном изучении распространения нуждаются семейства Orchidiaceae ( Dactylorhiza incarnata, D. maculata, Neottia nidus-avis ) и Violaceae ( Viola elatior, V. pumila, V. riviniana, V. stagnina, V. tanaitica ). Единичными остаются находки Cypripedium calceolus, Gymnodenia conopsea, Platanthera bifolia, Pyrola rotundifolia, Gnaphalium uliginosum. Lilium martagon, Clematis integrifolia .

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАРИТЕТНЫХ ВИДОВ ФЛОРЫ ПО ЛАНДШАФТАМ

Максимальная концентрация раритетных видов пришлась на ландшафт Жигулевских гор – 145 (табл. 3), среди которых 39 реликтов. Данный факт подтверждает древность происхождения ландшафта и его рефугиональную значимость в сохранении древнейшего автохтонного ядра флоры Самарской Луки. В их числе преобладают «редкие» - 54 вида, «относительно редкие» - 47 и «находящиеся под угрозой исчезновения» - 32. Вторым по количественному составу раритетной флоры стал Винновский ландшафт (120 видов), где группа «редких и относительно редких» составила 96 таксонов. Минимальным содержанием исчезающих, редких и нуждающихся в охране видов флоры предстал ландшафт надпойменной террасы, что объясняется его сильным техногенным преобразованием.

Таблица 3 Эколого-

ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ИСЧЕЗАЮЩИХ, РЕДКИХ И НУЖДАЮЩИХСЯ В ОХРАНЕ ВИДОВ

Ряд работ, посвященных изучению распространения редких видов растений на Самарской Луке, косвенно затрагивает вопросы о причинах, влекущих сокращение численности редкой флоры. У Т.И. Плаксиной (1990), например, встречены упоминания о сокращении площадей популяций некоторых видов Жигулей в связи с пожарами, нефтедобычей, рубкой, сенокошением, заготовками в качестве лекарственного сырья, порыванием на букеты, а также с нарушением семенного возобновления или медленным естественным ростом и нарушением экологических условий местообитаний. В.И. Матвеев (1990) для Куйбышевской области выделяет ряд факторов связанных с хозяйственной эксплуатацией водоемов (загрязнение сточными водами, водопой скота, сенокошение, распашка побережий, купание, порывание растений на букеты). Нами, факторы, лимитирующие численность большинства видов раритетной флоры Самарской Луки показаны в работе (Малиновская, Плаксина, 2000) и подразделены на две группы - естественные и антропогенные. Естественными причинами, связанными с биологическими особенностями видов, являются слабая приспособленность к самовозобновлению (Декоративные травянистые…, 1977).

Таблица 4

Эколого-фитоценотический состав раритетной флоры в ландшафтах

|

Эколого-фитоцено-тическая группа |

Названия ландшафтов |

|||||

|

Ж |

КВ |

ТР |

УР |

НТ |

П |

|

|

1. Лесные |

40\19,60* |

23\ 11,27 |

6\2,94 |

12\5,88 |

1\0,49 |

2\0,98 |

|

педокальцефиты |

11 |

10 |

3 |

7 |

1 |

2 |

|

кальцепсаммофиты |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

кальцефиты |

26 |

9 |

3 |

3 |

- |

- |

|

педофиты |

1 |

4 |

- |

2 |

- |

- |

|

псаммофиты |

1 |

- |

- |

- |

- |

1 |

|

2. Степные |

35\17,15 |

18\8,82 |

24\11,76 |

7\3,43 |

- |

- |

|

кальцепсаммофиты |

4 |

2 |

3 |

1 |

- |

- |

|

кальцефиты |

29 |

15 |

16 |

5 |

- |

- |

|

педофиты |

1 |

1 |

1 |

1 |

- |

- |

|

псаммофиты |

1 |

- |

4 |

- |

- |

- |

|

3. Водоемные |

6\2,94 |

14\6,86 |

1\0,49 |

2\0,98 |

20\9,80 |

24\11,76 |

|

прибрежно-водные |

- |

3 |

- |

2 |

6 |

5 |

|

приречные |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

водные |

3 |

9 |

1 |

- |

7 |

14 |

|

болотные |

2 |

2 |

- |

- |

7 |

5 |

|

4. Скально-степные |

26\12,74 |

22\10,78 |

16\7,84 |

8\3,92 |

- |

- |

|

5. Петрофиты |

2\0,98 |

1\0,49 |

2\0,98 |

- |

- |

- |

|

6. Опушечные |

34\16,66 |

31\15,19 |

22\10,78 |

24\11,76 |

3\1,47 |

2\0,98 |

|

мезофиты (лесолуговые) |

16 |

14 |

6 |

4 |

2 |

2 |

|

ксерофиты (л-степные) |

18 |

17 |

16 |

10 |

1 |

- |

|

7. Луговые |

3\1,47 |

11\5,39 |

2\0,98 |

2\0,98 |

2\0,98 |

8\3,92 |

|

гигрофиты |

2 |

3 |

1 |

- |

2 |

8 |

|

мезофиты |

1 |

7 |

1 |

2 |

- |

- |

|

ксерофиты |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

|

Итого: |

145\71,07 |

120\58,82 |

73\35,78 |

45\22,05 |

26\12,74 |

37\18,13 |

Прим. *- % от общего числа исчезающих, редких и нуждающихся в охране видов

Это размножение луковицей и невозможность саморасселения ( Lilium martagon ), позднее включение генеративной стадии развития ( Adonis vernalis, A. wolgensis ), микоризообразование ( Cephalanthera rubra, Cypripedium calceolus и др.), медленная или невозможная адаптация к загрязнению окружающей среды ( Caulina fragilis, Nymphaea alba, N. candida, Nuphar lutea, Ceratophyllum tanaiticum и др.). По естественным причинам, связанным с узостью экологической амплитуды, редкими являются представители псаммо-фитной группы Antennaria dioica, Gnaphalium uliginosum, Helichrysum arenarium , петрофитной - Atraphaxis frutestens, Asplenium ruta-muraria, A. trichomanes .

Многогранным спектром выражены антропогенные причины, из которых наиболее сокрушительной явилась распашка. Согласно В. Е. Мельченко (1991) пашни занимают следующие площади ландшафтов: Жигулевский – 3%, Винновский – 1%, Переволокско-Усинский – 85%, Александровский – 76%, Рождественский – 98%. Ею уничтожены не только крупные популяции Stipa pennata – эдификатора плакорных степей, но и значительные площади опушек, служащих обитанием Dianthus stenocalyx, Sanquisorba officinalis, Laser trilobum, Bupleurum aureum, Origanum vulgare, Fritillaria ruthenica, Tulipa quercetorum и многим другим видам. Сенокошение, как на опушках, полянах, так и в пойменных лугах, существенно влияет на состояние и динамику численности выше названных видов, и в том числе на Gentiana pneumonanthe, Valeriana officinalis, V. wolgensis. Рубки ухода и санитарные ставят под угрозу существование Matteuccia struthiopteris, Atyrium filix-femina, Pulmonaria dacica, Daphne mesereum, Majanthemum bifolium и другим лесным видам. От вытаптывания и поедания при выпасе, на пологих остепненных склонах гор, балок, опушках и лесных окраин, в том числе и в окрестностях гор. Жигулев-ска, страдают популяции Pulsatilla patens, Astragalus zingeri, A. testiculatus, A. rupifragus, Convallaria majalis, Anemone sylvestris и многих других обитателей.

Список литературы Редкие, исчезающие и нуждающиеся в охране виды во флоре национального парка "Самарская Лука"

- Глотова В.Т. Эндемики, реликты, редкие растения флоры Самарской области в Ботаническом саду Самарского университета//Бюллетень "Самарская Лука" № 4/93. Самара. 1993. С. 276-286.

- Декоративные травянистые растения//Под ред. Н. А. Аврорина. Л. Наука. 1977. Т. 2. 475 с.

- Игнатова Г.В. Новые материалы о распространении редких видов растений на Самарской Луке//Социально-экологические проблемы Самарской Луки. Тезисы II научно-практ. конференции. Куйбышев. 1990. С. 81-83.

- Красная книга РСФСР (растения). М: Росагропромиздат, 1988. 590 с.

- Красная книга СССР. Изд-е 2-е, переработанное и дополненное. М. Лесная промышленность. 1984. Т. 2. 480 с.