Редкие надгробные плиты из некрополя Чудова монастыря

Автор: Курмановский В.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые и славяно-русские древности

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена редким находкам белокаменных надгробных плит на территории бывшего Чудова монастыря в Московском Кремле: плиты начала XVII в. с нанесенной на торце новой эпитафией начала XVIII в. и плиты конца XVII в. с раскрашенной надписью на боковой стороне. Плиты обнаружены в переотложенном виде, однако несомненно их первоначальное нахождение в престижной части монастырского некрополя, близ места первого погребения основателя обители митрополита Алексия и его племянника Данилы Феофановича. Погребенный под плитой с раскрашенной надписью Андрей Яковлевич Пятово принадлежал к представителям высшего управленческого аппарата Московского государства второй половины XVII в. и являлся однофамильцем, а возможно, и родственником одной из ветвей древнего рода Плещеевых - потомков черниговского боярина Бяконта и родственников митрополита Алексия. К данной фамилии, возможно, принадлежал и первоначально погребенный под первой найденной плитой, чье имя, предположительно, читается как Никита Михайлович.

Московский кремль, чудов монастырь, некрополь, надгробие, xvii в, вторичное употребление, эпиграфика, раскрашенная надпись

Короткий адрес: https://sciup.org/143175985

IDR: 143175985

Текст научной статьи Редкие надгробные плиты из некрополя Чудова монастыря

В ходе полевого сезона 2019 г. на территории подвального помещения бывшего 14 корпуса в Московском Кремле (территория исторического Чудова монастыря) были сделаны две находки редких белокаменных надгробных плит: плита начала XVII в., вторично использованная в начале XVIII в., с насеченной новой эпитафией, а также плита конца XVII в. с сохранившейся краской.

Массивная белокаменная плита с надписью на торцевой стороне была обнаружена в августе 2019 г., как и большинство надгробий некрополя Чудова монастыря из раскопок 2016–2019 гг. – в переотложенном виде, в забутовке фундамента стены 1930-х гг. Топографически место находки надгробия располагалось близ предполагаемого юго-западного угла здания собора Архангела Михаила. Первоначально была визуально доступна торцевая сторона с эпитафией начала XVIII в.

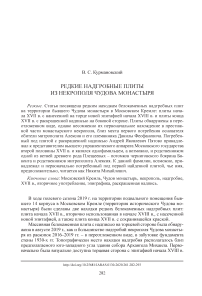

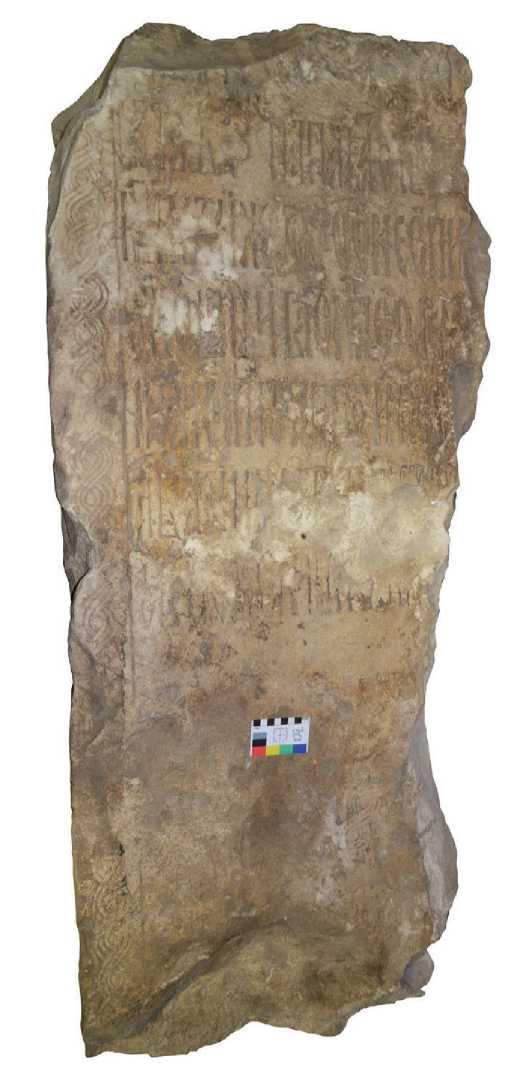

В дальнейшем на нижней стороне плиты были выявлены жгутовой орнамент и надпись, свидетельствующие о том, что надгробие являлось плитой первой половины XVII в. во вторичном использовании. После извлечения плиты стало возможно прочтение первоначальной эпитафии.

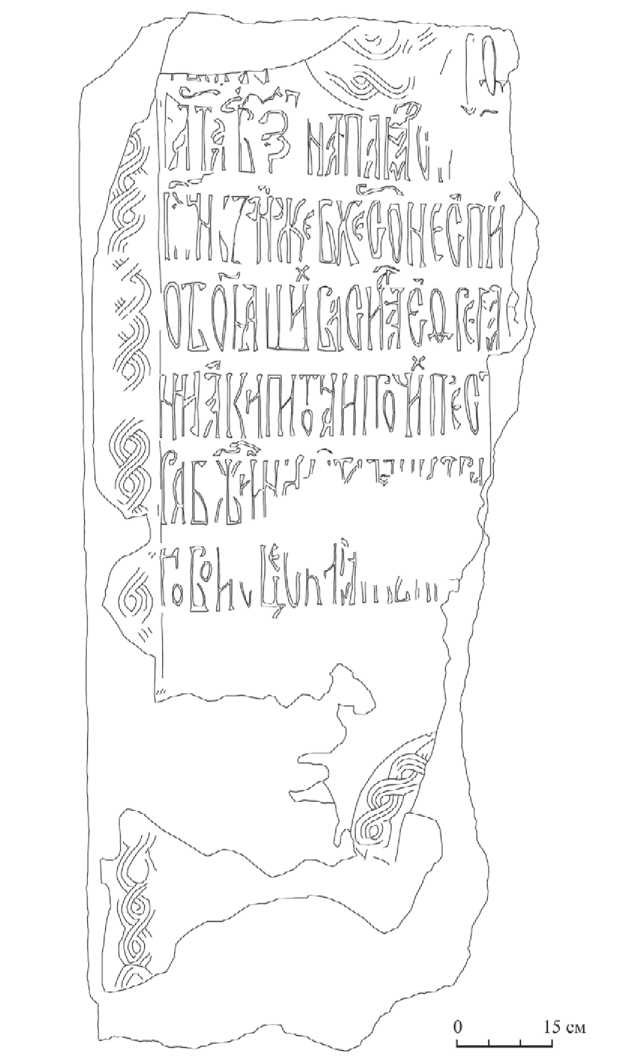

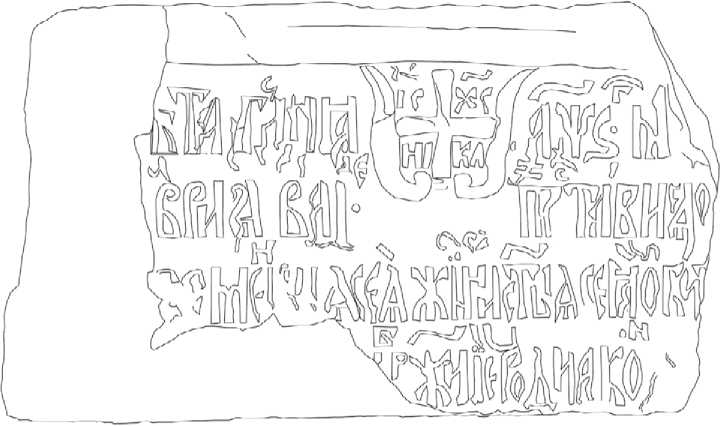

Надгробие представляло собой массивную прямоугольную плиту со жгутовым орнаментом поздней антропоморфной композиции на лицевой стороне и орнаментом из каннелюр в лентах насечки и треугольно-выемчатой резьбы на боковых сторонах (боковая поверхность сохранилась только с левой стороны) (рис. 2). Надпись на лицевой стороне была частично сбита и читалась следующим образом: «[Лета 71]191 (1610/1611) // марта в 7 день на память [священно] // мученик2, иже в Херсонеспи // отцов наших Василья, Ефрема, [Евге]// ния, Капитона и прочих прест[авися] // раб Божий Никита Михайлович3 …// ой, во иноцех скимник…» (рис. 1; 3; 4). Первоначальное изголовье плиты было стесано, на образовавшемся торце высечена надпись, в середине первой строки которой помещалось рельефное изображение креста в обрамлении двух рельефных завитков растительного орнамента с высеченными монограммами ИС ХС НИКА. Прочтение надписи следующее: «[Л]ета Господня (крест) 1706 м[еся-ца] // [септем]врия в 11 день преставися о[т] // [в]ременныя сея жизни святыя сея оби[тели] // …раб Божий иеродиаконА4…». По верхнему краю торца плиты сохранилась выступающая рельефная рамка в виде «полки» и «четвертного валика». Изножие и правая боковая сторона плиты обрублены. Размеры плиты: длина – 153, ширина – 70, (реконструируемая полная ширина – 80) высота – 39 см. Таким образом, плита первой половины XVII в. (1611 г. при верном прочтении даты), очевидно, находившаяся на монастырском кладбище, была вторично использована в 1706 г. Любопытно, что в обеих эпитафиях оказались фактически полностью сбиты имена погребенных.

Относительно личности первоначально погребенного под плитой с определенной долей осторожности может быть высказана гипотеза. В Синодике Чудова монастыря XVII в., недавно опубликованном А. И. Алексеевым, носителей такого имени и отчества не встречено. В источниках начала XVII в. упоминаются стольник князь Никита Михайлович Мезецкий (Народное движение…, 2003. С. 138); Никита Михайлов сын Крюков, служивший по Туле (Там же. С. 147), московский дворянин Никита Михайлович Пушкин (Там же. С. 19, 51, 138). В так называемом «списке 100-го году» (общем списке дворян и детей боярских Русского государства 1591/1592 г.) среди детей боярских смоленского архиепископа упомянут «Микита Михайлов сын Пятово» (Список…, 1950. Л. 176). Более лиц с таким именем и отчеством в документе встречено не было. Следует, однако, учитывать, что некоторые лица были упомянуты без отчеств либо под мирскими именами. Четыре Никиты Михайловича зафиксированы в Тысячной

Рис. 1. Плита начала XVII в. во вторичном использовании (ЧМ). Фото поверхности

Рис. 2. Плита начала XVII в. во вторичном использовании. Фото левой боковой стороны книге 1550 г. и Дворовой тетради 1550-х гг., однако с учетом большого хронологического разрыва со временем совершения погребения (какой бы вариант прочтения даты ни был выбран) отождествление с ними представляется маловероятным.

Учитывая сравнительную редкость сочетания имени и отчества, восстанавливаемых по верхним частям букв с достаточной определенностью (Никита Михайлович), дату погребения, характерное окончание фамилии («-ой») в сочетании с небольшим объемом утраченной части строки, отсутствие указания в эпитафии на титул и должность погребенного, а также локализацию переотложенной плиты у юго-западного угла здания собора в непосредственной близости от также переотложенной плиты Андрея Яковлевича Пятово (см. ниже), можно предположить, что таковым мог быть Никита Михайлович Пятой/Пятово (подобная вариативность написания фамилии для данного периода весьма характерна). Родство его как с Пятовыми – ветвью Плещеевых, – так и с Пятовыми – выходцами из дьяков (см. ниже) – документально не устанавливается, но можно предполагать связь с Пятовыми – Плещеевыми, поскольку представители ответвлений знатных московских фамилий (в том числе тех же Плещеевых) регулярно присутствовали в составе провинциальных служилых корпораций.

Судьбы смоленских служилых землевладельцев в эпоху Смуты сложились весьма различным образом, и нельзя исключать вероятности того, что смоленский архиепископский сын боярский мог оказаться в Москве в период Семибоярщины и скончаться там, приняв схиму в Чудовом монастыре. Погребения на кладбище Чудова монастыря выходцев из незнатных провинциальных землевладельцев прослеживаются по данным вкладных грамот и синодика Чудова монастыря (см. также ниже). Далее, в ситуации с Андреем Яковлевичем Пятого, будет рассмотрена возможность погребения однофамильцев как гипотетических однородцев на одном определенном участке кладбища.

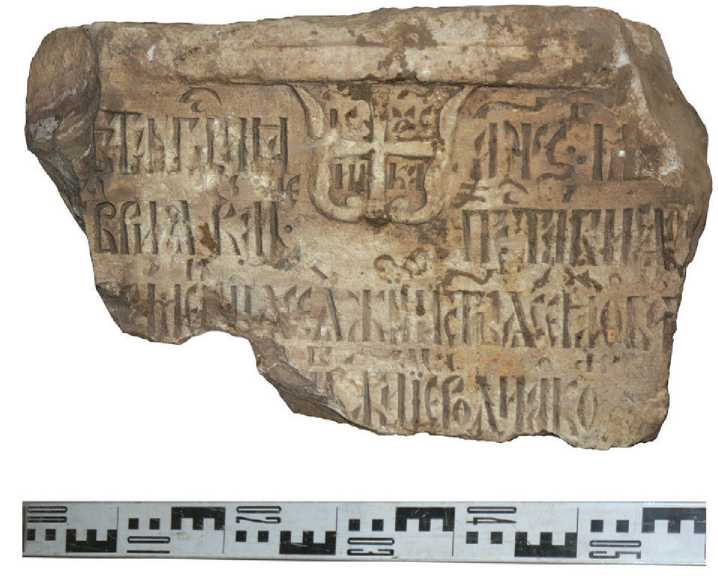

Применение краски в декоре русских белокаменных намогильных плит XVII–XVIII вв. достаточно широко известно, однако находки плит с сохранившейся раскраской достаточно редки и каждый раз вызывают оживленный интерес исследователей. Осенью 2019 г. в ходе работ по строительству музея в подвальном помещении бывшего 14 корпуса в Московском Кремле (территория

Рис. 3. Плита начала XVII в. во вторичном использовании. Прорисовка поверхности плиты с надписью и орнаментом

Рис. 4. Плита начала XVII в. во вторичном использовании. Фото надписи на торце плиты бывшего Чудова монастыря) в заполнении бутового фундамента кирпичной стены 1930-х гг. была обнаружена переотложенная белокаменная надгробная плита с надписью на боковой стороне с сохранившейся краской. В связи с возможной опасностью обрушения стены при изъятии плиты последняя была расчищена лишь частично и не извлекалась.

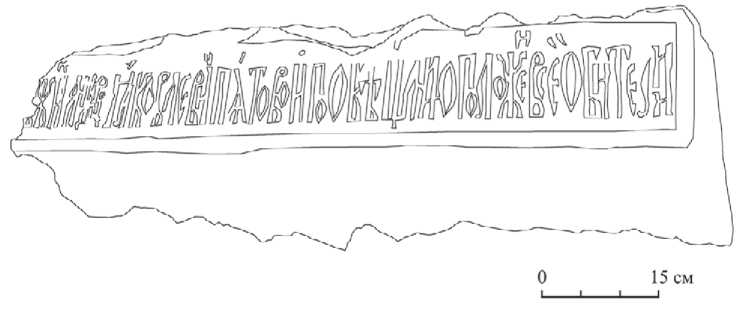

Надгробие представляло собой массивную плиту трапециевидной или прямоугольной формы. Степень целостности плиты в точности не определялась, поскольку ее часть оставалась скрыта не разбиравшейся забутовкой основания стены. Плита лежала вверх основанием. На доступной осмотру левой боковой стороне была высечена надпись вязью в одну строку, раскрашенная красной и темно-синей (фактически черной) красками (красной краской выполнены заглавные буквы в словах), помещенная в рамке, выполненной красной краской по графье. На боковой стороне плиты за пределами рамки предположительно фиксировались следы расписного растительного орнамента, выполненного красной и черной (темно-синей) красками. Прочтение доступной части надписи: «…[преставися раб Бо]жий Ан дрей Я ковлевич П ятово и по обещанию п оложен в сей о бители» (курсивом обозначены буквы, раскрашенные красным) (рис. 5–7). На торце плиты также прослеживается рамка, выполненная красной краской

О 15 см

।______________________________।______________________________।_______________________________।

Рис. 5. Плита начала XVII в. во вторичном использовании. Прорисовка надписи на торце плиты

Рис. 6. Плита Андрея Яковлевича Пятово последней четверти XVII в. в забутовке стены 1930-х гг.

Рис. 7. Плита Андрея Яковлевича Пятово. Прорисовка видимой части левой боковой стороны плиты с надписью по графье, наличие надписи не фиксировалось. Размеры плиты составляли: длина – 80, высота – 30 см, ширина не определялась. Плита может быть датирована второй половиной XVII в. Плиты XVII в. (преимущественно середины – третьей четверти столетия) с надписями на боковых сторонах (как правило, продолжающимися на торце плиты) встречаются сравнительно редко (Беляев, 1996. С. 169). Определенную аналогию данной плите представляет надгробие Бм-36 1675 г., выявленное в кладке абсиды собора 1690-х гг. Богоявленского монастыря (Там же. С. 311. Фото 43, 44). Последнее, однако, отличается меньшей толщиной (21 см) и продолжением надписи на торце. Другая аналогия – плита ВК-1 из некрополя храма Воскресения в Кадашах, также датируемая 1675 г. На данной плите также фиксируется красная рамка по графье вокруг надписи (Беркович, Егоров, 2017. С. 390, 391).

Обращает на себя внимание формулировка «по обещанию положен в сей обители». Определенные аналогии обнаруживаются в некоторых данных грамотах XVI в., где вкладчики, завещая свои имения монастырю, оговаривают свое погребение на монастырском кладбище. Так, в частности, похоронить себя в Чудовом монастыре завещали в 1559/1560 г. Федор Некрас Семенов сын Федорова Бронников (Акты…, 2003. С. 125), в 1567 г. зубцовская вотчинница Мария, вдова Михаила Ивановича Семенова (Там же. С. 179), в 1569/1570 г. коломенские вотчинники Андрей и Никита Ивановы дети Дедевшины (Там же. С. 184). Некоторые вкладчики, например Иван Яковлевич Мансуров, в 1563/1564 г. говорят о своем будущем погребении в Чудовом монастыре «у своего роду» (Там же. С. 158).

В «Российской родословной книге» П. В. Долгорукова упомянуты две фамилии Пятово, одна из которых, записанная в Бархатной книге, являлась ветвью рода Плещеевых – потомков черниговского боярина Федора Бяконта, отца митрополита Алексия. Основателем другой фамилии был Антип Ильич Пятой – дьяк при Иване Грозном, пожалованный поместьем в 1574 г. Одним из его правнуков, согласно П. В. Долгорукову, был Андрей Яковлевич Пятово, при царе Федоре Алексеевиче занимавший должность воеводы в Новосиле ( Долгоруков ,

1857. С. 191–193). В Боярской книге 1658 г., опубликованной В. А. Кадиком, М. П. Лукичевым и Н. М. Рогожиным, он упомянут среди стряпчих. В более поздней приписке в тексте книги о нем сообщается следующее: «В боярской книге 155-го (1646/1647 – ВК) году оклад ему помесной с придачами девятьсот чети, денег пятьдесят два рубли. Ему ж за ево службы 172-го (1663/1664 – ВК) и 173-го (1664/1665 – ВК) году, что он был на государеве службе в литовских городех, придачи сто тритцать чети, денег девять рублев, и за перехожие за тритцать чети денежные ему придачи рубль, шеснатцать алтын четыре деньги. Всего помесной ему оклад 1000 чети, денег 62 рубли с полтиною» (Боярская книга…, 2004. Л. 131 об.). Таким образом, земельные и денежные вознаграждения Андрея Яковлевича были связаны с его участием в событиях войны между Русским государством и Речью Посполитой 1654–1667 гг. Размер поместного оклада в 1000 четвертей в тот период являлся максимально возможным для представителей высшего служилого сословия. Придачи к окладам в таком случае выдавались в денежном эквиваленте (Там же. С. 8). Также в более поздних записях в этой же книге среди «пожалованных по московскому списку в нынешнем 168-м (1659/1660 – ВК) году» (т. е. включенных в категорию московских дворян) упомянут брат Андрея Яковлевича Иван Яковлев сын Пятово, ранее, в 167 (1658/1659) г., числившийся в жилецком списке с окладом 600 четвертей и 26 рублей денег «за литовскую службу», ныне пожалованный за раны, полученные в Конотопском сражении 1659 г., 100 четвертями земли и 10 рублями денег. За дальнейшие его службы 172 и 173 гг. он получил придачу в 130 четвертей и 9 рублей (Там же. Л. 401 об.). Другой его брат, Парфений Яковлевич, упоминается как дьяк в 1669/1670 г., 9 марта 1671 г. – путный ключник в Новгороде, с 18 августа 1677 по 11 октября 1678 – думный дьяк Приказа Большого дворца, 12 января 1682 г. – думный дьяк ( Веселовский , 1975. С. 443), по данным Н. Ф. Демидовой, в 1681/1682 г. – думный дворянин ( Демидова , 2011. С. 472). Отцом их был Яков Деев сын Пятого, пожалованный в дьяки из стремянных конюхов в 1644 г. В 1649 г. он бил челом о том, что служил «с городом и дьяком лет 40», «а у государева дела в дьяцех был всего единожды», и просил написать его по московскому списку, что и было выполнено ( Веселовский , 1975. С. 443). Известен также брат Якова Григорий Деев сын Пятого, также пожалованный в дьяки из стремянных конюхов 1 июля 1634 г. ( Демидова , 2011. С. 472). С. Б. Веселовский упоминает также дьяка Григория Пятово в Дворовой тетради ( Веселовский , 1975. С. 443). В Синодике Чудова монастыря встречена запись «Род дьяка Григория Пятого. Дия, убиенную Марию, Марфы, Леонтия» ( Алексеев , 2019. Л. 226 об. ). Упомянутый П. В. Долгоруковым Антип Ильич Пятово в списках дьяков и подьячих XV–XVII вв., составленных С. Б. Веселовским, не фигурирует. В Бархатной книге среди представителей рода Пятово (Пятых) Андрей Яковлевич и его предки также не упомянуты (Родословная книга…, 1787. С. 295–298). Таким образом, доступные документальные источники не позволяют проследить родство между Андреем Яковлевичем Пятово и представителями рода Пятовых, происходящего от Плещеевых, хотя с уверенностью утверждать обратное также сложно.

Вместе с тем захоронение Андрея Яковлевича Пятово в центральной части некрополя Чудова монастыря (перемещение массивной плиты на значительное расстояние от места ее обнаружения в данном случае представляется мало-вероятным)5, в непосредственной близости от первоначального захоронения основателя обители митрополита Алексия («одесную», т. е. к югу от алтарей древнейшего собора) (ПСРЛ, 1949. Т. 25. С. 195), а также захороненного рядом с последним его племянника боярина Данила Феофановича (Там же. С. 220) позволяет предположить их родство. Или же в данном случае можно видеть попытку незнатных однофамильцев таким образом «приписаться» к известному роду.

Список литературы Редкие надгробные плиты из некрополя Чудова монастыря

- Акты Московского Чудова монастыря 1507–1606 гг. / Публ. С. Н. Кистерев // Русский дипломатарий. Вып. 9. М.: Древлехранилище, 2003. С. 59–234.

- Алексеев А. И., 2019. Синодик Чудова монастыря в Московском Кремле // Вестник церковной истории. № 3–4 (55–56). С. 5–239.

- Беляев Л. А., 1996. Русское средневековое надгробие: Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной Руси XIII–XVII вв. М.: Модус-Граффити. 383 с.: ил.

- Беркович В. А., Егоров К. А., 2017. Московское белокаменное надгробие: каталог. М.: ТМ Продакшн. 765 с.: ил.

- Боярская книга 1658 года / Отв. ред. Н. М. Рогожин; вступ. ст. М. П. Лукичев и др. М.: Ин-т российской истории РАН, 2004. 336 с.

- Веселовский С. Б., 1975. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М.: Наука. 607 с.

- Демидова Н. Ф., 2011. Служилая бюрократия в России XVII в. (1625–1700): биографический справочник. М.: Памятники исторической мысли. 720 с.

- Долгоруков П. В., 1857. Российская родословная книга, издаваемая князем Петром Долгоруковым. Ч. IV. СПб.: В тип. III Отд. Соб. Е. И. В. Канцелярии. 482 с.

- Московский кафедральный Чудов монастырь. М.: Изд. Чудова монастыря, 1896. 63 с.

- Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII в. 1601–1608: сборник документов / Сост. Р. В. Овчинников и др.; отв. ред. Н. М. Рогожин. М.: Наука, 2003. 491 с.

- ПСРЛ. Т. 25. Московский летописный свод конца XV в. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 462 с.

- Родословная книга князей и дворян российских и выезжих. Ч. 1. М.: В Унив. тип. Н. Новикова, 1787. 393 с.

- Список 100-го году // Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI в. / Подгот. к печати А. А. Зимин. М.; Л.: АН СССР, 1950. С. 220–246.