Редкий случай аневризматической болезни - вариант синдрома клиппеля-треноне

Автор: Карась А.Ю., Колоколов О.В., Жуковская А.Ю., Григорьева Е.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: История медицины, юбилейные даты

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: представить случай аневризматической болезни в рамках полиморфизма синдрома Клиппеля–Тре-ноне (СКТ), отличающийся от классических форм преимущественным поражением артерий. Материалы: в основе современной диагностики факоматозов, в том числе СКТ, лежат данные объективного осмотра. Однако, наряду с сочетанным поражением кожи, нервной системы, внутренних органов, встречаются клинический полиморфизм и отсроченные симптомы заболеваний, которые затрудняют верификацию нозологических форм. В приведенном клиническом случае недостаточная объективизация ранних проявлений СКТ послужила причиной поздней диагностики аневризматической болезни в структуре основного заболевания. Заключение. Необходимость комплексного подхода в изучении артериальной гипертонии и ранней диагностики внутричерепных осложнений у пациентов с факоматозами определяется высоким риском развития внутримозговых нетравматических кровоизлияний.

Аневризматическая болезнь, ренальная гипертензия, синдром клиппеля–треноне

Короткий адрес: https://sciup.org/14917553

IDR: 14917553

Текст научной статьи Редкий случай аневризматической болезни - вариант синдрома клиппеля-треноне

1 Введение. Синдром Клиппеля–Треноне (СКТ) относится к группе факоматозов, которые характеризуются сочетанным поражением нервной системы, кожи и внутренних органов. Согласно отчетам международных исследований, фенотипическая частота СКТ составляет 2-5: 100 тыс. (1: 20-50 тыс.) живых новорожденных [ 1 ]. Для СКТ (синонимы: ангиоостео гипертрофия, гипертрофическая гемангиэктазия) ха- Ответственный автор — Карась Антонина Юрьевна.

Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.

Тел.: 89033290360.

рактерны асимметричная гипертрофия конечностей и мягких тканей, ассоциированная с сосудистыми мальформациями, варикозное расширение вен, невус. Однако, несмотря на, казалось бы, очевидные маркеры, существуют скрытые, атипичные, переходные и комбинированные формы заболевания [2, 3], что приводит к ошибочной и поздней диагностике. Заболевание дебютирует, как правило, при рождении ребенка, в виде появления обширного невуса. По мере роста ребенка СКТ характеризуется фенотипическим полиморфизмом [4], в том числе аномалией развития внутренних органов [5, 6]. Samuel and Spitz проанализировали особенности клинических проявлений СКТ у 47 детей за период с 1970 по 1995 г., оказалось, что не всегда заболевание сопровождалось поражением вен (в 79% случаев), в то время как остальные симптомы заболевания встречались во всех случаях. В 1988 г. Campistol et al. описали случай сочетания множественных аневризм почечных артерий с гемангиомами органов таза [7].

В настоящей статье рассмотрен клинический случай аневризматической болезни в рамках СКТ. В литературе были описаны только два подобных клинических случая пациентов детского возраста [8].

Цель: представить случай аневризматической болезни в рамках полиморфизма СКТ, отличающийся от классических форм аневризматическим поражением артерий.

Клинический пример. Больной С. 18 лет направлен урологом в клинику нервных болезней для уточнения диагноза и решения вопроса о возможности оперативного лечения по поводу множественных аневризм правой общей почечной артерии (ОПА).

При осмотре юноша предъявлял жалобы на приступы с потерей сознания, тонико-клоническими судорогами в конечностях длительностью до 1 минуты, учащение приступов в течение года до еженедельных; частую головную боль, повышение систолического артериального давления до 180-200 мм рт. ст.

Из анамнеза известно, что ребенок родился от первой беременности, срочных родов. Беременность протекала без осложнений, семейный анамнез не отягощен, психомоторное развитие до пяти лет соответствовало возрасту.

С 5 лет, со слов матери, ребенок стал отставать в умственном развитии от сверстников. С 6 лет, без видимой причины, появились частые «моргания» до степени блефароспазма, которые расценивались как тики. Эффекта от проводимой терапии (ноотропные препараты, транквилизаторы) не отмечалось.

В 12 лет, в связи с сохранением блефароспазма, трудностями обучения в школе, впервые проведено обследование: при ЭЭГ зарегистрирована диффузная спайк-волновая активность; при дуплексном сканировании брахиоцефальных и интракраниальных артерий — признаки экстравазального влияния на обе позвоночные артерии, признаки снижения сосудистого тонуса интракраниальных артерий каротидного и вертебро-базилярного бассейна; при МРТ головы (0,23Т) — в правой теменной доле выявлены признаки измененного МР-сигнала ликворной плотности треугольной формы размерами 24х24 мм.

На основании полученных результатов описанных обследований и неврологического осмотра (кожные проявления, нарушение осанки, умеренно выраженная деформация грудной клетки, повышение сухожильных рефлексов в левых конечностях) в клинике неврологии поставлен диагноз: «Факоматоз (неуточненная форма); киста правой теменной области, левосторонняя пирамидная недостаточность, распространенный гемангиоматоз туловища и конечностей справа. Симптоматическая парциальная эпилепсия, малые моторные приступы (в виде блефароспазма), интеллектуально-мнестические нарушения умеренной степени выраженности». Назначена терапия вальпроевой кислотой в дозе 25 мг/кг/сут. Однако сохранялись частые «моргания», диффузная эпилептиформная активность высоким индексом на ЭЭГ, нарастали когнитивные нарушения.

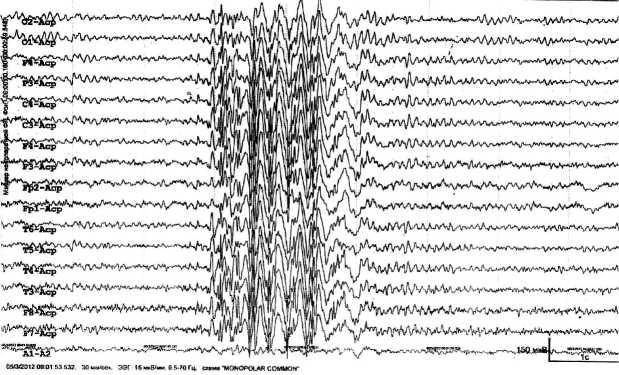

В возрасте 17 лет впервые при пробуждении развился приступ с тонико-клоническими судорогами в конечностях, потерей сознания, длительностью до 1 минуты, перед приступом отмечалось ощущение скованности в левой руке. Доза вальпроевой кислоты увеличена до 30 мг/кг/сут. Учитывая сохранение «блефароспазма», приступы с потерей сознания, наличие эпилептиформной активности на ЭЭГ (рисунок), к лечению добавлен карбамазепин в дозе 20 мг/кг/сут. При повторном проведении МРТ головного мозга (1,0Т) выявлены признаки кистозно-атрофических изменений правой теменной доли (наиболее вероятно резидуального характера).

Больной С., 17 лет. ЭЭГ бодрствования. Разряд диффузных поли-пик волн.

В 18 лет частота приступов с потерей сознания увеличилась до 1 раза в неделю, появились жалобы на частые головные боли, повышение систолического артериального давления до 180-200 мм рт. ст., периодическую рвоту. При допплерэхокардиографии гемодинамически значимых нарушений не выявлено, кровоток на уровне грудного и брюшного отделов аорты в пределах нормы, функционирующее овальное окно, диагонально расположенная трабекула в полости левого желудочка; при МР-ангиографии артерий головного мозга обнаружена мешотчатая аневризма правой перикаллезной артерии размером 0,2х0,3см, снижение кровотока по внутренним сонным артериям, в связи с чем для дальнейшего обследования больной был направлен в отделение нейрохирургии. По данным рентгеноскопических методов обследования (церебральной ангиографии, брюшной аортографии) выявлена аневризматическая болезнь с поражением интракраниального отдела сонных артерий и ее ветвей с обеих сторон (множественные мешотчатые и веретенообразные аневризмы); дисплазия экстракраниальных отделов внутренней сонной и позвоночной артерий с двух сторон, артериальные мальформации ветвей наружной сонной артерии с двух сторон; множественные аневризмы висцеральных ветвей брюшного отдела аорты (почечных, ветвей чревного ствола). Для исключения почечного генеза гипертонии, проведено дуплексное исследование почек и почечных сосудов : выявлены признаки множественных аневризм правой ОПА, нельзя исключить локальные стенозы основного ствола ОПА справа, добавочная артерия справа. Консультирован урологом, рекомендовано оперативное лечение.

При неврологическом осмотре в 18 лет отмечено астеническое телосложение, черты дизрафическо-го статуса (стигмы дизэмбриогенеза, выраженный кифосколиоз, деформация грудной клетки, перекос костей таза, асимметрия конечностей, левая короче, чем правая). На коже правых конечностей — обширный пятнистый гемангиоматоз с нечеткими контурами, выраженной мраморностью кожных покровов. Общее состояние удовлетворительное, АД=130/80 мм рт. ст., ЧСС=83 в 1 минуту. Зрение не нарушено, установочный нистагм. Мышечная сила в конечностях сохранена, мышечный тонус повышен в левых конечностях по пирамидному типу, сухожильные рефлексы клониформные, выше слева, патологических стопных знаков не выявлено. Координаторные пробы больной выполняет неуверенно, сенсибилизированная проба Ромберга положительная. Убедительных нарушений чувствительности не выявлено. Выявлены интеллектуально-мнестические нарушения умеренной степени (данные MMSE: 21 балл, FAB тест: 16 баллов).

В общем и биохимическом анализах крови патологии не выявлено.

Таким образом, учитывая данные неврологического осмотра и результаты, указанных обследований, диагностирован синдром Клиппеля — Треноне.

Проведена коррекция противоэпилептического лечения (вальпроевая кислота, топирамат) и гипотензивной терапии.

Обсуждение. Несмотря на достижения современной медицины, диагностика факоматозов, в том числе СКТ, до настоящего времени основана на данных объективного осмотра. Необходимо помнить, что общими признаками всех факоматозов являются кожные проявления, нарушения нервной системы и внутренних органов. Кроме того, характерен дебют заболевания в детском и молодом возрасте, отягощенный семейный анамнез, отмечается полисистемность поражений и высокий риск развития множественных опухолей головного и спинного мозга, а также аномалии развития внутренних органов [9]. Многие формы протекают со снижением интеллекта, повышенным уровнем стигматизации, уменьшением средней продолжительности жизни пациентов.

В описанном случае симптомы заболевания (кожные, затем неврологические в виде эпилептической энцефалопатии с интеллектуально-мнестическими нарушениями, «тикозными» гиперкинезами, судорожными приступами) в течение длительного времени не настораживали врачей с точки зрения наличия факоматоза у пациента. Однако появление симптомов аневризматической болезни (головной боли, повышения систолического артериального давления) позволило диагностировать СКТ, несмотря на отсутствие поражения вен. Таким образом, при оценке ранних симптомов факоматозов необходима комплексная диагностика и прогностическая оценка возможных осложнений с целью минимизации ургент-ных состояний.

В случаях высокого риска развития внутримозговых нетравматических кровоизлияний на фоне артериальной гипертонии и сосудистых аномалий [3, 10-14] рекомендовано консервативное лечение, направленное на предупреждение прогрессирования роста интракраниальных аневризм, купирование ги-пертензионного синдрома, а также противоэпилепти-ческая терапия.

Заключение. В настоящее время субклинические проявления факоматозов затрудняют диагностику на раннем этапе заболевания. Это обусловлено тем, что неспецифические клинические признаки (в описанном нами случае — черты дизрафического статуса, асимметрия конечностей, кожные проявления и когнитивные нарушения) не учитываются, а пациен- ты с облигатными признаками наблюдаются врачами разных специальностей с синдромами, не являющимися нозологическими формами (у невролога — с «тиками», судорожным синдромом, у нейрохирурга — с мешотчатой аневризмой, у уролога — с патологией сосудов почек).

Таким образом, своевременное выявление характерных признаков факоматозов способствует раннему распознаванию этих синдромов, своевременному проведению адекватной терапии, профессиональной ориентации и социальной адаптации больных.

Список литературы Редкий случай аневризматической болезни - вариант синдрома клиппеля-треноне

- Baltimore E., McKusick V. A. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM), a knowledgebase of human genes and genetic disorders. Klippel -Trenaunay -Weber Syndrome. URL: http://www.socialstyrelsen.se/rarediseases/Klippel -Trenaunaysyndrome (дата обращения: 25.03.2012)

- Балязин В. А. Нейрокожные синдромы: клиника, диагностика/В. А. Балязин, М. И. Кравченко, Н. А. Фомина-Чер-тоусова. М.: Джангар, 2001. 67с.

- Особенности синдрома Клиппеля -Треноне/Е. М. Лезвинская [и др.]//Рос. журн. кожн. и венер. болезней. 2004. № 1. С. 18 -22

- Picture of the Month/V. Zoltan, A. Constantine, W. W. Srinivasan, J. R. Tunnessen//Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 1998. Vol. 152. P. 1149 -1150. URL: www.archpediatrics.com (дата обращения: 07.03.2012)

- Suchithra G., Klippel -Trenaunay syndrome/G. Suchithra, R. Madhu, M. S. Srinivasan//e-Journal of the Indian Society of Teledermatology. 2008. Vol. 2, № 4. P. 14. URL: www.insted.in/ejournal/case24.pdf (дата обращения: 20.04.2012)

- Oduber Charlène E. U. Klippel -Trenaunay Syndrome: Diagnostic Criteria and Hypothesis on Etiology//Annals of Plastic Surgery. 2008. Vol. 60, № 2. P. 217 -223. URL: http://journals.lww.com/annalsplasticsurgery/Abstract/2008/02000/Klippel -Trenaunay_Syndrome__Diagnostic_Criteria.21.aspx (дата обращения: 13.03.2012)

- Baltimore E., McKusick V. A. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM), a knowledgebase of human genes and genetic disorders. Klippel -Trenaunay -Weber Syndrome. URL: http://omim.org/entry PubMed Abstract (дата обращения 25.03.2012)

- Ludwig P. Renal artery stenosis and aneurysmatic dilatation of arteria carotis interna in tuberous sclerosis complex/P. Ludwig, B. Stefan//Pediatr. Nephrol. 2002. Vol. 17. P. 193 -196

- Ширеторова Д. Ч. Диагностические критерии фако-матозов с поражением нервной системы//Журнал MR.com [электронная библиотека]. URL: http://www.medresidence. com/index.php/nevrologia/36-facomot.html (дата обращения: 25.03.2012)

- Jonathan L., Brisman. Cerebral Aneurysms/Jonathan L. [et al]//New England journal of medicine. 2006. № 355, P 928 -939. URL: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra052760 (дата обращения: 15.03.2012)

- Spalonea A., Tcherekayev V. A. Simultaneous occurrence of aneurysm and multiple meningioma in Klippel -Trenaunay patients: case report//Surgical Neurology. 1996, Vol. 45, issue 3, P 241 -244

- Petzold A., Bischoff C., Conrad B. Repetitive cerebral bleeding in an adult with Klippel -Trénaunay Syndrome//J. Neurol. 2000. Vol. 247. P 389 -391. [PubMed]

- Taira T., Tamura Y., Kawamura H. Intracranial aneurysm in a child with Klippel -Trenaunay -Weber Syndrome//Surgical Neurology. 1991. Vol. 36, issue 4, P.303 -306, [PubMed]

- Ryu S. J. Intracranial hemorrhage in patients with polycystic kidney disease//Stroke. 1990. Vol. 21, issue 2, P 291 -294. [PubMed].