Редкий случай гистоплазмоза в ортопедии

Автор: Шевцов В.И., Мигалкин Н.С., Клюшин Н.М., Дегтярев А.И. лапыниН. В.Е.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 1, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142120559

IDR: 142120559

Текст статьи Редкий случай гистоплазмоза в ортопедии

Государственное учреждение науки

Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" им. академика Г. А. Илизарова, г. Курган (генеральный директор — заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор В.И. Шевцов)

Гистоплазмоз (Болезнь Дарлинга, цитомикоз Дарлинга, ретикулярный цитомикоз) – хроническое системное эндемическое заболевание, широко распространенное в странах Северной и Южной Америки. К примеру, в США ежегодно регистрируется около 500000 случаев заболевания. В то же время в Европе, России отмечается редко. Возбудитель микотической природы представлен несколькими типами гистоплазм. У людей и животных заболевание развивается аэрогенно при вдыхании почвенной пыли с развитием туберкулезоподобного поражения легких. Остальные органы могут поражаться при гематогенной диссеминации. Заболевание, как правило, неконтагиозно и проявляется в легкой, зачастую в бессимптомной форме, прямой передачи заболевания от больных к здоровым не наблюдается.

Мы располагаем патоморфологическим наблюдением данной патологии, которое представлено в настоящей работе. Краткие клинические данные:

Больной М-ов, 55 лет, инвалид 1 группы. Поступил в отделение гнойной ортопедии с дефектом проксимального суставного конца правого бедра 8 см, хроническим остеомиелитом свищевой формы. Ранее перенес эндопротези- рование по поводу деформирующего артроза правого тазобедренного сустава. Процесс осложнился остеомиелитом. После удаления эндопротеза образовался дефект. В РНЦ “ВТО” проведены секвестрэктомия, остеотомия через гнойный очаг и остеосинтез аппаратом Илизарова. Дистракция 30 дней. Свищи закрылись, укорочение 5 см. Больной приступил к профессиональной деятельности.

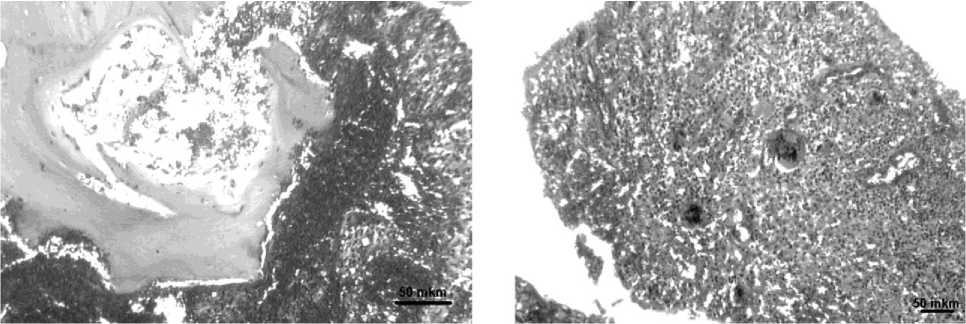

При патоморфологическом исследовании выявлена картина деструкции некротизированной губчатой кости с прилежащим массивом гранулематозного воспаления (рис.1а, б), инфильтрацией большим количеством макрофагов и формированием гигантских многоядерных клеток типа Тутона и Пирогова-Лангганса, а также эпителиоидными клетками и наличием полиморфно-ядерных лейкоцитов.

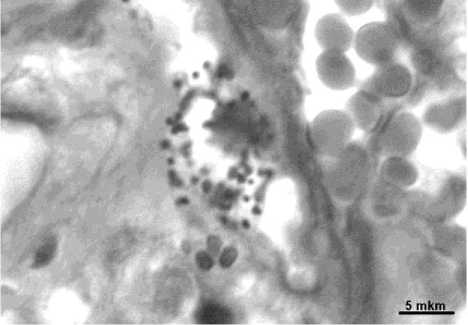

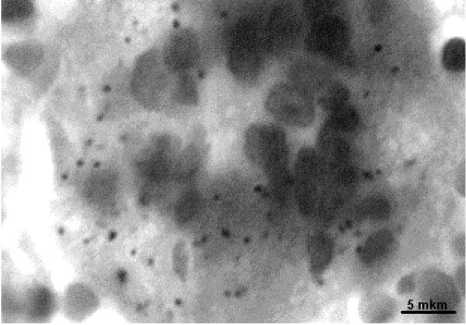

Патогномоничным для установления характера поражения явилось обнаружение в макрофагах, зачастую разрушающихся, большого количества гистоплазм в виде округло-овальных телец размерами 1-4 мкм, представленных базофильными ядрами и светлой зоной просветления вокруг. Гистоплазмы обнаруживались и в гигантских многоядерных клетках (рис. 2а, б).

а) б)

Рис. 1а, б. Деструкция некротизированного участка кости с прилежащим массивом воспалительной тканевой реакции (а), б - картина гранулематозного воспаления. Обзор. Окраска гематоксилином и эозином.

а)

Рис. 2а, б. Гистоплазмы в цитоплазме разрушающегося макрофага (а) и в гигантской многоядерной клетке (б). Окраска ге- матоксилином и эозином.

б)

По литературным данным [1, 2], гистоплазмоз в генерализованной форме характеризуется развитием тканевой гранулематозной реакции, сопровождающейся избирательным накоплением возбудителя в клетках макрофагальной системы.

Обнаружение многочисленных гистоплазм в макрофагах с выраженным гранулематозным воспалением позволило установить патоморфо- логическую верификацию поражения.

Таким образом, в ортопедо-травматологической практике могут встречаться случаи редких форм поражения костной ткани с клинической картиной остеомиелита, вызванной возбудителями глубоких микозов с селективным поражением клеток макрофагальной системы.