Редкий случай рецидивной "этажной" желчнокаменной кишечной непроходимости

Автор: Шаповальянц С.Г., Линденберг А.А., Согрешилин С.С., Бордиков М.В., Ставинский А.Д.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические случаи

Статья в выпуске: 2 (84), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Желчнокаменная болезнь является самой частой причиной оперативных вмешательств в мире. Однако осложнение данной многогранной нозологии в виде билиарного илеуса описывается сравнительно редко. Частота же встречаемости рецидивирующей, так называемой, «этажной» желчнокаменной кишечной непроходимости еще более низкая: в доступной литературе практически отсутствуют сообщения о подобных случаях. В статье представлено редкое наблюдение рецидива желчнокаменной тонкокишечной непроходимости в раннем послеоперационном периоде, что потребовало проведения двух оперативных вмешательств в течение госпитализации. Материалы и методы исследования. История болезни пациентки, проходившей лечение в хирургическом стационаре ГКБ № 31 города Москвы в апреле 2022 г. Результаты лечения. Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии на 10-е сутки после повторного хирургического вмешательства. Заключение. Рецидив желчнокаменной кишечной непроходимости - крайне редкое и трудно выявляемое осложнение, которое, тем не менее, заслуживает внимания. Именно его следует заподозрить у пациентов, оперированных по поводу желчнокаменного илеуса, при наличии у них клинической картины пареза кишечника в послеоперационном периоде. В таком случае необходимо проведение неотложного УЗИ органов брюшной полости и динамической энтерографии для исключения возможного рецидива заболевания.

Обтурационная кишечная непроходимость, билиарный илеус, желчнокаменная болезнь, синдром bouveret, билиодигестивные свищи

Короткий адрес: https://sciup.org/142238575

IDR: 142238575 | УДК: 006.617-089 | DOI: 10.17238/2072-3180-2023-2-104-109

Текст научной статьи Редкий случай рецидивной "этажной" желчнокаменной кишечной непроходимости

Желчнокаменная болезнь является самой частой причиной оперативных вмешательств в мире. Однако осложнение данной многогранной нозологии в виде билиарного илеуса сравнительно редко описывается в литературе.

Билиарный илеус – редкое осложнение желчнокаменной болезни (по данным литературы, частота встречаемости не превышает 1–4 % от общего числа случаев механической кишечной непроходимости), обусловленное транслокацией желчных конкрементов в просвет тонкой кишки с последующей закупоркой ее просвета и развитием клинической картины обтурационной тонкокишечной непроходимости. Миграция желчных камней происходит по сформировавшимся билиодигестивным свищам (наиболее встречаемая форма – холецистодуоденальный свищ (37,3 – 70,0 %), однако, описаны также и иные варианты: холецистоободочный (3,4–21,5 %), холецистогастральный (3,3–15,6 %), холедоходуоденальный (3–5 %) [2–6]). Стоит отметить, что сама по себе желчнокаменная кишечная непроходимость лишь в малом проценте наблюдений диагностируется в первые часы от поступления пациента в стационар и всегда требует проведения дифференциальной диагностики с другими патологическими состояниями [1]. Однако, частота встречаемости рецидивирующей, так называемой, «этажной» желчнокаменной кишечной непроходимости еще более низкая: в доступной литературе практически отсутствуют сообщения о подобных случаях. В частности, схожий клинический случай был опубликован в 2016 году М.И. Бочкаревым и его коллегами в журнале «Клиническая медицина» [7].

Редкость данного осложнения приводит к низкой настороженности докторов и, как следствие, выбору неправильной лечебно-диагностической тактики. Еще больше усложняют ситуацию следующие факторы:

– наличие «светлого» промежутка в послеоперационном периоде до возникновения рецидива;

– повторно возникающая кишечная непроходимость изначально интерпретируется как послеоперационный парез кишечника;

– маскировка клинической картины (в частности, болевого синдрома) приемом анальгетиков.

Клиническое наблюдение

Пациентка П, 83 года, поступила в клинику с жалобами на боль в верхних отделах живота, тошноту, рвоту, беспокоившими ее в течение 4-х дней. Самостоятельно принимала Омепразол, Мебеверин без эффекта. В связи с сохранением симптоматики была доставлена бригадой СМП в ГКБ № 31.

При обследовании в условиях приемного отделения получены следующие результаты:

– обзорная рентгенография органов брюшной полости (рис. 1): умеренный пневматоз толстой кишки; увеличенный в размерах желудок, почти полностью заполненный содержимым;

– УЗИ органов брюшной полости: обращает на себя внимание желчный пузырь 69х34 мм с застойным содержимым и множественными округлыми гиперэхогенными структурами размерами до 30 мм с акустической тенью; расширенные до 50 мм петли тонкой кишки с большим количеством жидкости в просвете и вялой перистальтикой; желудок, содержащий большое количество пищи, с активной маятникообразной перистальтикой. Стоит отметить, что со слов пациентки, последний прием пищи состоялся за 6 часов до поступления в больницу;

– уровень билирубина крови, АЛТ, АСТ и другие лабораторные показатели без отклонения от референсных значений.

Обращает на себя внимание сопутствующая патология: ИБС: постинфарктный кардиосклероз, атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь 2 ст. риск ССО 3, ХСН 2 ФК; гипотиреоз. Также наблюдается значительное мне-стико-интеллектуальное снижение (со слов сына – тяжелый эмоциональный стресс после смерти близкого). Стоит также отметить тот факт, что у пациентки был регулярный стул.

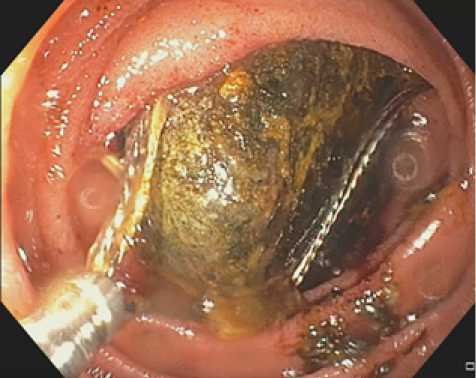

С учетом полученных данных, у пациентки был заподозрен пилородуоденальный стеноз предположительно опухолевого генеза, а также признаки тонкокишечной непроходимости. Для уточнения диагноза, а также для оценки причины нарушения эвакуации из желудка пациентке после кратковременной подготовки в условиях хирургического отделения, включавшей промывание желудка, была произведена ЭГДС. При исследовании выявлена холецистодуоденальная фистула, в просвете которой определялся плотно фиксированный конкремент 30 мм в диаметре (рис. 2), а также второй конкремент диаметром 25–30 мм, расположенный дистальнее – в области бульбодуоденального перехода, выполняющий просвет 12-перстной кишки.

Рис. 1. Обзорная R-грамма органов брюшной полости, сделанная в условиях приемного отделения

Fig. 1. An overview radiography of the abdominal organs, taken in the emergency room

Рис. 2. Конкремент в просвете холецистодуоденальной фистулы

Fig. 2. Gallsone in the lumen of the cyst-duodenal fistula

Рис. 3. Попытка извлечения конкремента из 12-перстной кишки с использованием корзинки Дормиа

Fig. 3. Attempting to extract a gallstone from the duodenum using a Dormia basket

От манипуляций с конкрементом, фиксированным в просвете холецистодуоденальной фистулы, было решено отказаться ввиду технической невозможности низвести его в просвет кишки. Попытки экстракции конкремента, уже находящегося в 12-перстной кишке с использованием эндоскопической петли и корзинки Дормиа (рис. 3) оказались безуспешны; однако, во время манипуляций была отмечена свободная его миграция в просвет постбульбарных отделов и далее за связку Трейца, вследствие чего было принято решение о проведении лапароскопического оперативного вмешательства под ЭТН.

При ревизии органов брюшной полости в подпеченочном пространстве выявлен каменистой плотности инфильтрат, включающий в себя желчный пузырь, большой сальник, ДПК, петлю ободочной кишки и стенку печени. В 40 см от связки Трейца в просвете тощей кишки выявлен конкремент диаметром 20 мм. Несколько ниже, в 60 см от связки Трейца, в просвете кишки определяется еще один конкремент диаметром 40 мм, вероятно, мигрировавший ранее из желчного пузыря. В зоне фиксации последнего конкремента выявлен некроз стенки кишки с перфоративным отверстием диаметром до 3 мм без поступления тонкокишечного содержимого (рис. 4, 5). При дальнейшей ревизии других конкрементов в просвете кишечника не обнаружено.

Учитывая указанные обстоятельства, было принято решение о конверсии доступа: произведена минилапаротомия, расположенный проксимальнее конкремент низведен ко второму конкременту. Далее участок тонкой кишки с перфорацией и обоими конкрементами резецирован с одномоментным восстановлением целостности кишки путем наложения тонкотонкокишечного анастомоза по типу «бок в бок».

Рис. 4. Перфоративное отверстие в зоне фиксированного конкремента

Fig. 4. Perforation in the area of the fixed gallstone

Однако, на 4-е сутки состояние пациентки ухудшилось: вновь появились тошнота, рвота, болевой синдром в верхних отделах живота, что потребовало проведения дифференциальной диагностики с рядом патологических состояний:

– послеоперационный парез кишечника;

– несостоятельность наложенного тонко-тонкокишечного анастомоза;

Рис. 5. Острая язва в стенке тонкой кишки

Fig. 5. Perforation of the wall of the small intestine

– ранняя спаечная тонкокишечная непроходимость;

– рецидив желчнокаменной обтурационной кишечной непроходимости.

Был проведен комплекс диагностических мероприятий, включающий УЗ исследование брюшной полости, а также пероральный прием водорастворимого контрастного препарата с последующим R-контролем в динамике.

Указанные исследования выявили повторную обтурацию тонкой кишки еще одним (уже третьим по счету) конкрементом, вследствие чего было принято решение о необходимости повторного оперативного вмешательства.

При интраоперационной ревизии осмотрен наложенный ранее анастомоз – состоятелен. На 30 см дистальнее анастомоза был обнаружен обтурирующий просвет тонкой кишки конкремент диаметром до 30 мм (рис. 6). Ввиду размеров конкремента, превосходящих диаметр дистальных отделов тонкой кишки, его низведение в толстую кишку не представлялось возможным, вследствие чего была проведена энтеротомия с литоэкстракцией (рис. 7, 8).

Рис. 6. Конкремент в просвете тонкой кишки во время второго оперативного вмешательства Fig. 6. Gallstone in the small intestine lumen during the second surgical intervention

Первые 3-е суток послеоперационного периода протекали благоприятно: больная была переведена из ОАР в хирургическое отделение в удовлетворительном состоянии.

Послеоперационный период пациентки проходил в условиях хирургического отделения без особенностей; при контрольном УЗ исследовании брюшной полости конкременты в желчном пузыре и желчных протоках не лоцировались. В удовлетворительном состоянии была выписана на 10-е сутки после повторного оперативного вмешательства.

Рис. 7. Энтеротомия

Fig. 7. Enterotomy

Рис. 8. Литоэкстракция

Fig. 8. Lithoextraction

Выводы

Продемонстрирован редкий клинический случай рецидивной «этажной» тонкокишечной непроходимости, потребовавшей двух оперативных вмешательств в течение одной госпитализации.

Таким образом, приведенное клиническое наблюдение позволяет сделать следующие выводы:

-

• Рецидив желчнокаменной кишечной непроходимости – крайне редкое и трудно выявляемое осложнение, которое, тем не менее, заслуживает внимания наряду с более частыми:

ранняя спаечная тонкокишечная непроходимость и несостоятельность анастомоза.

-

• При наличии у пациентов, оперированных по поводу желчнокаменной кишечной непроходимости, клинической картины пареза кишечника в послеоперационном периоде, следует заподозрить повторную обтурацию кишки желчным камнем.

-

• При подозрении на снижение моторно-эвакуаторной функции кишечника у пациентов, оперированных по поводу желчнокаменной кишечной непроходимости, необходимо проведение неотложного УЗИ органов брюшной полости и динамической энтерографии для исключения возможного рецидива заболевания.

Список литературы Редкий случай рецидивной "этажной" желчнокаменной кишечной непроходимости

- Шаповальянц С. Г., Линденберг А. А., Лубчева В. И. Особенности диагностики и хирургического лечения желчнокаменной тонкокишечной непроходимости. Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова, 2013. № 8. C. 43-48.

- Тимербулатов В. М., Гарипов P. M., Хунафин С. Н., Нурмухаметов А. А. Внутренние желчные свищи. Современные технологии в диагностике и лечении. М.: Триада-Х, 2003. 160 с.

- Topal U., Savci G., Sadikoglu M. Y., Tuncel E. Choledocho-duodenal fistula secondary to duodenal peptic ulcer. A case report. Acta Radiologica, 1997, № 38(6), pp. 1007-1009. PMID: 9394658,.

- Xeropotamos N. S., Nousias V. E., Vekris A. D., Katsanos K. H., Tsianos E. V., Kappas A. M. Choledochoduodenal fistula: an unusual complication of penetrated duodenal ulcer disease. Annals of gastroenterology. 2004, №17 (1), pp. 104-108.

- Jones T. A., Davis M. E., Glantz A. I. Bouveret's syndrome presenting as upper gastrointestinal hemorrhage without hematemesis. The American surgeon, 2001, № 67 (8), pp. 786-789. PMID: 11510584.

- PMID: 11510584

- Xiaodong H., Hongsheng L., Chaoji Z., Zhenhuan Z., Jianxi Z. Diagnosis and treatment of the Mirizzi syndrome. Chinese medical sciences journal = Chung-kuo i hsueh k'o hsueh tsa chih, 1999, № 14(4), pp. 246-248. PMID: 12894902.

- PMID: 12894902

- Бокарев М. И., Мамыкин А. И., Ковалинин В. В., Мунтяну Е. Н., Абдурахманова С. Р., Гогичашвили В. В. Рецидивирующая желчнокаменная непроходимость. Клин. мед., 2016. Т. 94, № 12, С. 932-934 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/retsidiviruyuschaya-zhelchnokamennaya-neprohodimost.