Редкий случай тяжелой деформации у пациента с анкилозирующим спондилитом

Автор: Басанкин И.И., Гюльзатян А.А., Грицаев И.Е., Тахмазян К.К.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 5 т.31, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Анкилозирующий спондилит (АС) — хроническое воспалительное заболевание, сопровождающееся формированием ригидных деформаций позвоночника и нарушением сагиттального баланса. Уникальность представленного клинического случая обусловлена сочетанием АС со спондилитом Андерсена, выраженной трёхплоскостной деформацией и необходимостью проведения многоэтапного комбинированного хирургического лечения с применением оригинальной методики наружной репозиции. Цель работы — демонстрация особенностей и хирургических аспектов лечения пациента с тяжёлыми деформациями позвоночника на фоне анкилозирующего спондилита, осложненного спондилитом Андерсена и выраженным сагиттальным дисбалансом. Материалы и методы. Рассмотрен клинический случай 53-летнего пациента с выраженной кифосколиотической деформацией позвоночника, хроническим болевым синдромом и нарушением горизонтального взора. Многокомпонентное хирургическое лечение включало остеотомию шестого типа по Schwab на уровне Th12–L1, спондилодез из дорзального и трансплеврального доступов, остеопластику поствинтовых дефектов, установку ламинарных крюков и реконструкцию металлоконструкции. Применены методики предоперационного 3D-планирования и оригинальные приемы фиксации и редукции позвоночника. Результаты. Несмотря на развитие нестабильности имплантатов после первичной операции, последовательные этапные хирургические вмешательства позволили восстановить ось и опорность позвоночного столба. Через год наблюдения отмечены: формирование надежного межтелового спондилодеза, отсутствие признаков нестабильности металлоконструкции и значительное улучшение качества жизни пациента. Обсуждение. АС может сопровождаться тяжёлыми трёхплоскостными деформациями позвоночника и спондилитом Андерсена. Коррекция подобных деформаций требует многоэтапного подхода с применением комбинированных хирургических методик. Адекватная фиксация передней и задней опорных колонн позвоночника критически важна для предотвращения нестабильности. Заключение. Представленный клинический случай демонстрирует необходимость комплексного многоэтапного подхода к лечению пациента с тяжёлыми деформациями позвоночника при АС, осложнённом спондилитом Андерсена и выраженным сагиттальным дисбалансом. Проведённое этапное лечение позволило достичь стойкого клинического и функционального улучшения, подчёркивая важность индивидуализированного планирования и готовности к адаптации хирургической тактики при возникновении осложнений.

Анкилозирующий спондилит, деформация позвоночника, коррекция, осложнения, нестабильность металлоконструкции

Короткий адрес: https://sciup.org/142246016

IDR: 142246016 | УДК: 616.711-002-007.24-089:615.477.2:615.465:616-089.193.4 | DOI: 10.18019/1028-4427-2025-31-5-655-665

Текст научной статьи Редкий случай тяжелой деформации у пациента с анкилозирующим спондилитом

Анкилозирующий спондилит (АС) — редкая серонегативная спондилоартропатия, встречающаяся примерно у 1,4 % населения с распространенностью 0,03–1,80 % [1]. Данное хроническое воспалительное заболевание в первую очередь поражает крестцово-подвздошные сочленения и позвоночник, характеризуется образованием спинальных мостовидных синдесмофитов, энтезита, сакроилеита и увеита. Прогрессирование АС приводит к формированию кифотической деформации и увеличению подбородочно-бровного вертикального угла (CVBA), что обусловливает функциональные нарушения у 30 % пациентов [2]. Основная цель хирургии при АС — коррекция сагиттального дисбаланса, восстановление горизонтального взгляда, уменьшение болевого синдрома и улучшение функционального статуса.

Уникальность представленного клинического случая обусловлена сочетанием АС со спондилитом Андерсена, выраженной трёхплоскостной деформацией и необходимостью проведения многоэтапного комбинированного хирургического лечения с применением оригинальной методики наружной репозиции.

Цель работы — демонстрация особенностей и хирургических аспектов лечения пациента с тяжёлыми деформациями позвоночника на фоне анкилозирующего спондилита, осложненного спондилитом Андерсена и выраженным сагиттальным дисбалансом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пациент 53-х лет в 2022 г. поступил в отделение нейрохирургии с жалобами на постоянную боль (6–7 баллов по ВАШ) в грудном и поясничном отделах позвоночника и крупных суставах, деформацию позвоночника, утреннюю скованность, нарушение горизонтального взора.

Anamnesis morbi : Впервые боли в позвоночнике появились в 2000 г. Больной не обследовался и не лечился, занимался плаванием и гимнастикой. После установления диагноза «болезнь Бехтерева» в 2011 г. получал НПВП, пульс-терапию глюкокортикостероидами, физиолечение, ЛФК. На фоне терапии отмечалась положительная динамика в виде регресса болевого синдрома, однако нарастали деформация позвоночника и постепенное нарушение горизонтального взора. В 2021 г. произошел перелом с признаками нестабильности на уровне C 6 –C 7 тип B3 по классификации AO Spine, в связи с чем была выполнена дорзальная фиксация С 5–6 –Th 1–2 . Фиксацию осуществляли с использованием транспедикулярных винтов, обеспечивших стабилизацию повреждённого отдела. С 2022 г. по 2023 г. получал базовую терапию, однако болевой синдром прогрессировал, нарастала деформация, отмечалось резкое снижение качества жизни.

Объективно : Пациент — гиперстенического телосложения.

У пациента выявлены:

-

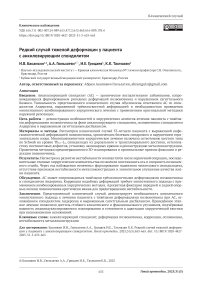

— выраженная кифосколиотическая деформация («поза просителя») (рис. 1, а);

-

— выраженная болезненность в области остистого отростка L5, в местах прикрепления ахилловых сухожилий к пяточной кости, в области гребня подвздошной кости с двух сторон, I и VII грудино-реберных сочленений (индекс MASES ( англ .: Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score) = 9);

-

— выраженное ограничение подвижности позвоночника (индекс BASMI ( англ .: Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index) = 10);

-

— выраженные функциональные нарушения (индекс BASFI ( англ .: Bath Ankylosing Spondilitis Functional Index) = 9,1).

Количественная оценка общей активности АС:

-

— индекс BASDAI ( англ .: Bath Ankylosing Spondilitis Disease Activity Index) = 9,2;

-

— индекс ASDAS ( англ .: Ankylosing Spondilitis Disease Activity Score) по СОЭ = 3,5.

Неврологический статус — без особенностей.

По данным инструментальной диагностики установлены:

-

— двусторонний сакроилеит 3 ст.;

-

— клиновидная деформация Th 12 , L 1 позвонков с формированием спондилита Андерсена на этом уровне и кифосколиотической деформацией позвоночного столба (рис. 1, б);

-

— нарушение сагиттального баланса (SVA 280 мм);

-

— грубое нарушение горизонтального взора (расстояние «козелок – стена» — 25 см, CBVA ( англ .: ChinBrow Vertical Axis) — 75 ° ).

В рамках предоперационного планирования выполнена оценка минеральной плотности костной ткани (МПКТ) по данным КТ: Th 9 — 98 HU, Th10 — 100 HU, Th 11 — 102 HU, L 2 — 98 HU, L 3 — 94 HU, L 4 — 96 HU. Полученные значения соответствовали сниженной плотности костной ткани (остеопеническому диапазону).

Рис. 1. Фото пациента и данные КТ грудного и поясничного отделов позвоночника при поступлении в стационар: а — внешний вид пациента, отмечается выраженная кифосколиотическая деформация; б — КТ в режиме 3D VRT и MPR, сагиттальная проекция, визуализируются признаки спондилита Андерсена, клиновидная деформация Th 12 и L 1 c вентральным спонтанным спондилодезом и оссификацией передней продольной связки

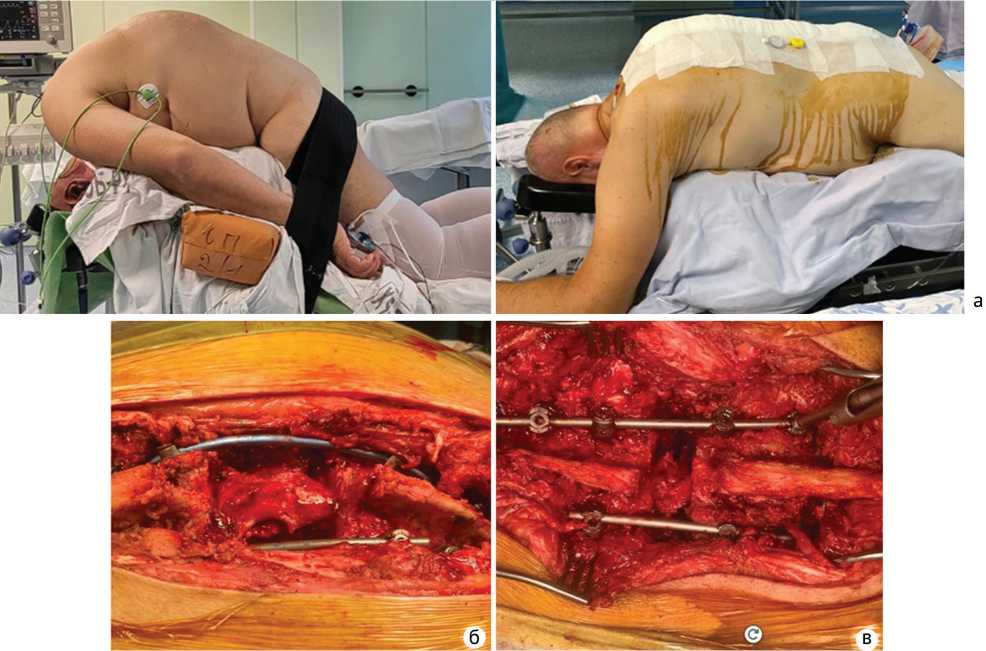

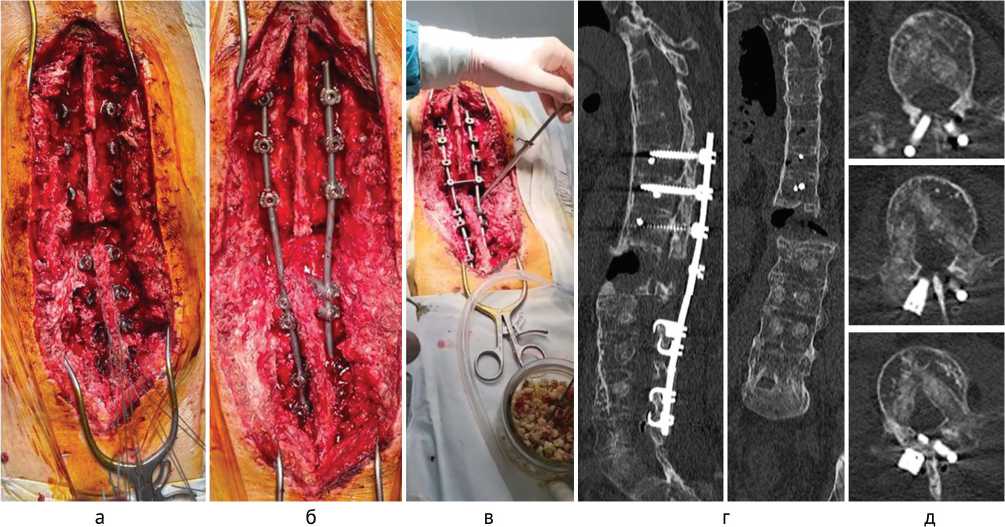

Предоперационное планирование проводили в программе Surgimap. Объем хирургического вмешательства определяли наличием ригидной кифосколиотической деформации с вершиной на уровне Th 12 –L 1 , вследствие перелома и формирования вентрального блока. По совокупности данных было решено выполнить транспедикулярную фиксацию Th 9–10–11 –L 2–3–4 , 6 тип остеотомии по Schwab на уровне Th 12 –L 1 , спондилодез из дорзального доступа титановым сетчатым имплантатом с аутокостью. Достигнута коррекция деформации 52 ° . Продолжительность операции — 260 мин, кровопотеря — 1 100 мл (рис. 2).

Рис. 2. Интраоперационные фотографии пациента, интраоперационные рентгенограммы и послеоперационная КТ, демонстрирующие этапы хирургической коррекции деформации позвоночника: а — положение пациента на операционном столе до и после оперативного вмешательства, отмечается визуальный регресс кифотической деформации; б — вид операционной раны до выполнения коррекции с установленными провизорными штангами; в — вид операционной раны после выполнения коррекции и компрессии вдоль окончательных штанг

Рис. 2 (продолжение). Интраоперационные фотографии пациента, интраоперационные рентгенограммы и послеоперационная КТ, демонстрирующие этапы хирургической коррекции деформации позвоночника: г — интраоперационные рентгеновские снимки с этапами выполнения остеотомии и установки титанового

имплантата заполненного аутокостью; д — послеоперационная КТ реконструкция в режиме 3D VRT с визуализацией установленной металлоконструкции и межтело- вого сетчатого имплантата

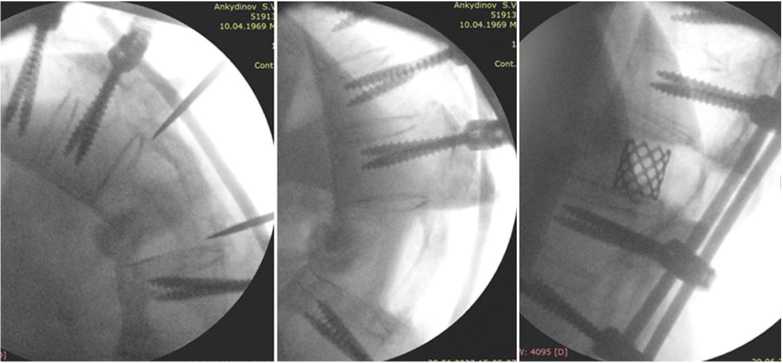

В первые сутки после операции начали пассивную реабилитацию, а с четвертых суток — активную с вертикализацией пациента в грудопоясничном корсете. Отмечен регресс болевого синдрома, улучшение горизонтального взора. На 11-ые сутки после операции произошла манифестация болевого синдрома (ВАШ = 7), резистентного к НПВС и наркотическим анальгетикам. После выполнения КТ позвоночника обнаружены нестабильность металлоконструкции в виде расшатывания и «вырывания» нижних шести винтов, миграция межтелового имплантата, трансляция грудного отдела позвоночника (рис. 3, а), что стало основанием для сложного и нетипичного ревизионного вмешательства, обусловленного описанными анатомическими изменениями.

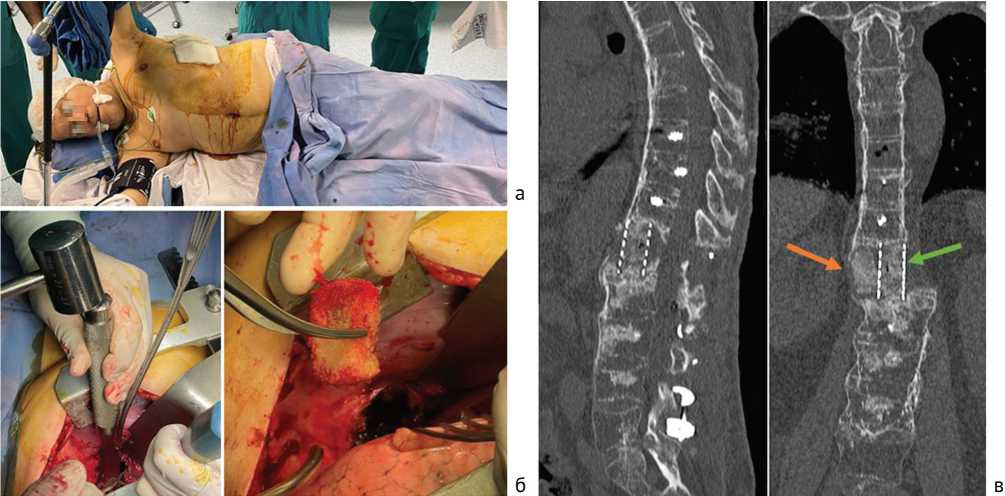

Единственно возможным вариантом фиксации было удаление нестабильных винтов, установка ламинарных крюков на уровне расшатанных винтов с последующей заменой межтелового имплантата. Интраоперационно технически сложной задачей оказалась репозиция фактически разобщённого позвоночного столба для устранения грубой трансляции и предотвращения повреждения спинного мозга. Для решения данной задачи был сконструирован оригинальный внешний фиксатор (рис. 3, б), который позволил осуществить дозированную редукцию поясничного отдела позвоночника до необходимого уровня и провизорную его фиксацию для предотвращения сагиттального смещения во время установки крючков и окончательной фиксации.

Рис. 3. Радиологические и интраоперационные данные, иллюстрирующие признаки нестабильности металлоконструкции и этапы первичного ревизионного вмешательства: а — КТ сагиттальной, фронтальной и аксиальной плоскостей на 12-е сутки после первичной операции, трансляция грудного отдела позвоночника, миграция межтелового имплантата, расшатывание всех винтов в поясничном отделе позвоночника с большими (> 3 мм) зонами остеолиза в позвонках L 2 , L 3 , L 4 ; б — фото внешнего фиксатора, представляющего конструкцию из рукава рамы ретрактора Томпсона и лавсановых ниток, проведенных через остистые отростки и фиксированных к данной раме; в — послеоперационная рентгенограмма в сагиттальной плоскости

Длительность оперативного вмешательства (редукция, фиксация, замена межтелового кейджа) составила 90 мин, кровопотеря — 600 мл. Достигнута устойчивая фиксация (рис. 3, в).

Через 10 дней вновь диагностирована нестабильность, что явилось основанием для еще одной ревизии. Учитывая повторную нестабильность металлоконструкции и сетчатого имплантата, мы отказались от очередной попытки одномоментного вмешательства в пользу двухэтапной операции.

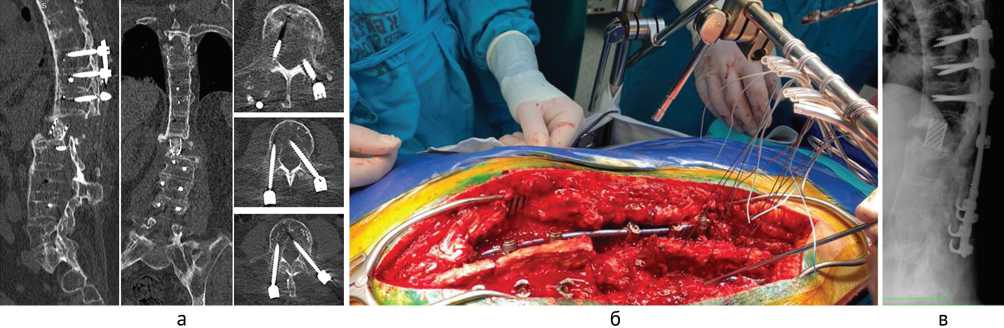

Первый этап . Ревизия раны, установка ламинарных крючков в L 2 , L 3 , L 4 ( n = 8), перемонтаж гибридной металлоконструкции по типу винт – крючки, удаление мигрировавшего сетчатого имплантата, остеопластика поствинтовых дефектов в позвонках L 2 , L 3 , L 4 . Длительность первого этапа ревизионной хирургии (рис. 4) составила 140 мин., кровопотеря — 800 мл.

В послеоперационном периоде неврологический статус — без изменений, сила мышц в конечностях — пять баллов, проводниковых нарушений нет. Пациенту назначен строгий постельный режим в течение пяти дней (до второго этапа). В данном промежутке проводили форсированную восстановительную сосудистую терапию, гемотрансфузию, антибиотикотерапию, профилактику тромбоза вен.

Рис. 4. Интраоперационные изображения и данные КТ, демонстрирующие этапы второго ревизионного вмешательства, включая остеопластику поствинтовых дефектов: а — вид операционной раны с установленными крючками, дорзальная часть позвонка «подвешена» оригинальным фиксатором; б — вид операционной раны после установки стержней и окончательной фиксации; в — процедура остеопластики поствинтовых дефектов с помощью аллогенной костной стружки и ортобиологического продукта тромбо-гель; г — сагиттальный и фронтальный сканы грудного и поясничного отделов позвоночника; д — позвонки L 2 , L 3 , L 4 с зонами остеопластики поствинтовых дефектов

Второй этап . Трансплевральный корпородез с использованием титанового сетчатого имплантата и смоделированного фрагмента аллокости (рис. 5). Длительность второго этапа хирургического вмешательства — 90 мин., кровопотеря — 100 мл.

В послеоперационном периоде пациент был вертикализирован на десятые сутки из-за выраженных ортостатических нарушений. Проводили пассивную и активную реабилитацию, дыхательную гимнастику, физиотерапию, сеансы ГБО. Отмечали положительную динамику в виде регресса болевого синдрома до 2–3 балов по ВАШ, улучшение качества жизни за счет изменения угла взора.

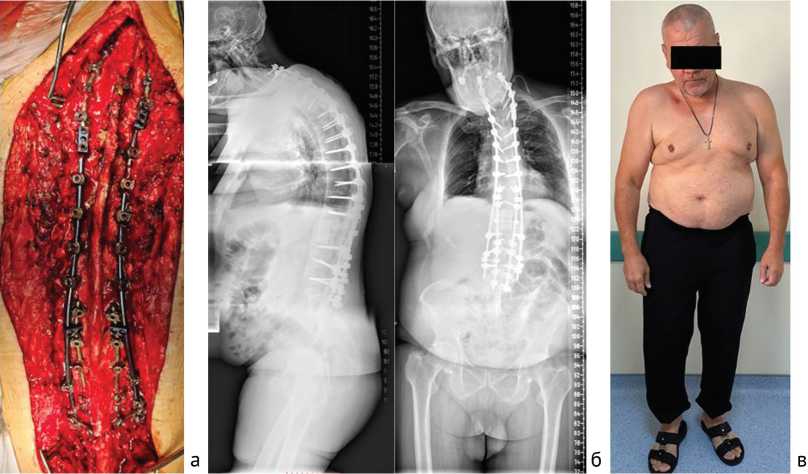

Пациент выписан из стационара на 41-ые сутки в удовлетворительном состоянии (рис. 6, а). В последующем пациенту выполнялся КТ контроль всех отделов позвоночника через шесть, 12 месяцев после выписки. По данным КТ через один год у пациента отмечался межтеловой спондилодез (на уровне сетчатого имплантата и опорного аллотрансплантата), полная интеграция аллокостной крошки в области поствинтовых дефектов, признаков нестабильности металлоконструкции не было (рис. 6, б, в).

Анализ данных КТ после операции выявил важные неблагоприятные факты:

-

— наличие двух раздельных металлоконструкций на уровнях С 5–6 –Th 1–2 и Th 9–10–11 –L 2–3–4 ;

-

— свободная нефиксированная зона Th 3 -Th 8 с углом кифоза 22 ° ;

-

— плотность костной ткани в позвонке Th 8 непосредственно над металлоконструкцией — 78 HU.

Рис. 5. Интраоперационные фотографии пациента и данные КТ, отражающие этапы трансплеврального корпородеза, направленного на восстановление опороспособности передней и средней колонны позвоночного столба: а — положение пациента на операционном столе на левом боку; б — имплантация титанового имплантата и смоделированного фрагмента аллокости; в — послеоперационное КТ в сагиттальной и фронтальной плоскостях, визуализируется межтеловой сетчатый имплантат (зеленая стрелка) и смоделированный фрагмент из аллокости (оранжевая стрелка)

Рис. 6. Фото пациента и данные КТ шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника через год после оперативного вмешательства: а — внешний вид пациента после выполнения этапных оперативных вмешательств; б — фронтальный и сагиттальный сканы грудного и поясничного отдела позвоночника с признаками спондилодеза; в — позвонки L 2 , L 3 , L 4 после остеопластики поствинтовых дефектов, с признаками полной интеграции имплантированной аллокостной крошки

Принимая во внимание данные особенности, был очевиден высокий риск возникновения проксимального переходного кифоза. В связи с этим совместно с пациентом было принято решение об оперативном вмешательстве в объеме:

-

— транспедикулярная фиксация Th 3 –Th 8 , и L 2 –L 4 (в области ранее выполненной остеопластики);

-

— монтаж одной единой металлоконструкции С 5 –L 4 без замены ранее установленных конструкций с соединением их с новыми элементами при помощи коннекторов и дополнительных стержней (рис. 7).

Рис. 7. Интраоперационное изображение раны, послеоперационная обзорная рентгенограмма и фото пациента: а — окончательный вид единой металлоконструкции С5–L4 без замены ранее установленных конструкций с соединением их с новыми элементами при помощи коннекторов и дополнительных стержней; б — рентген-топограмма после оперативного вмешательства, визуализируется единая гибридная металлоконструкция С 5 –Th 2 –Th 8 –L 2 –L 4 с четырехстержневой зоной на поясничном уровне; в — внешний вид пациента после завершающего этапа реконструкции позвоночного столба

Кроме того, мы планировали выполнение ассиметричной PSO С 7 с целью устранения правосторонней девиации шеи, однако из-за падения моторных потенциалов от этой идеи пришлось отказаться. Время оперативного вмешательства — 120 мин., кровопотеря — 500 мл.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В послеоперационном периоде также продолжали активную и пассивную реабилитацию, физиотерапию, дыхательную гимнастику и сеансы ГБО, медикаментозную терапию. По данным неврологического осмотра, функции восстановлены до исходного уровня. Пациент выписан на 14-ые сутки после операции в удовлетворительном состоянии.

Катамнез от последней операции на момент написания статьи — более 12 мес. По данным КТ шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника данных за нестабильность металлоконструкции нет, пациент чувствует себя хорошо, передвигается самостоятельно без дополнительных средств опоры, качество жизни значительно улучшилось. Болевой синдром по ВАШ — 1–2 балла.

ОБСУЖДЕНИЕ

АС относится к группе заболеваний, именуемых серонегативными спондилоартритами. Распространение АС в различных странах составляет от 0,03 % до 2 %. У 30 % пациентов в течение жизни формируется кифотическая деформация позвоночника [3]. К одному из редких осложнений течения АС, отягощающему тяжесть деформации, относится асептическое воспаление, которое приводит к чрездисковому или чреспозвонковому «усталостному перелому», сегментарной нестабильности и выраженному болевому синдрому. Комплекс рентгенологических признаков (эрозии опорных площадок тел позвонков, окруженных реактивным склерозом, клиновидная деформация позвонков) в научной литературе называется спондилит Андерсена. Встречаемость спондилита Андерсена составляет 6,7–10 % [4]. В представленном клиническом случае у пациента отмечалась выраженная трехплоскостная деформация вследствие спондилита Андерсена на уровне Th 12 –L 1 .

Коррекцию кифотической деформации при анкилозирующем спондилите выполняют по следующим показаниям:

-

— выраженное нарушение сна пациента из-за трудности находиться в положении лежа;

-

— снижение качества жизни из-за нарушения горизонтального взора;

-

— сдавление органов брюшной полости, особенно пищеварительной системы;

-

— ограничение дыхательных движений пациента;

-

— болевой синдром, не поддающийся консервативной терапии.

Для коррекции клинически значимой деформации в настоящее время выполняют различные остеотомии. При наличии ригидной кифотической деформации и/или вентрального костного блокирования позвонков в положении кифоза целесообразно применять остеотомий позвоночника 4, 5, 6 типов по Schwab [5, 6, 7].

Остеотомия BDBO ( англ .: Bone – Disc – Bone Osteotomy) или остеотомия 4 типа по SRS – Schwab предназначены для устранения кифотической деформации путем удаления диска и прилегающих замыкательных пластин. Ее можно разделить на три типа, которые обеспечивают величину коррекции от 35° до 60° [8]. Показаниями к BDBO являются кифоз, сагиттальный дисбаланс, требующий коррекции, превышающей возможности PSO (3 тип). BDBO имеет коррекционный потенциал близкий к VCR ( англ .: Vertebral Column Resection), но с меньшим количеством интраоперационных и послеоперационных осложнений [9].

По данным L.G. Lenke и S.I. Suk, VCR первого уровня или остеотомия пятого типа по SRS – Schwab могут обеспечить среднюю коррекцию деформации от 30° до 60° с удовлетворительными рентгенографическими и клиническими результатами [10, 11]. Вертебротомии пятого и шестого типов обладают максимальными возможностями коррекции деформации. Вместе с тем, это наиболее травматичные, «кровавые» и рискованные в плане развития неврологических осложнений операции. Их выбор при предоперационном планировании должен быть строго обоснован и оправдан только в тех случаях, когда менее инвазивные остеотомии не позволяют достичь необходимого клинического результата.

В нашей ситуации двойной перелом смежных позвонков с формированием трехплоскостной деформации и возникновением спонтанного блока предопределил выполнение вертебротомии шестого типа для максимальной коррекции и возможности восстановления опороспособности передней колонны с упором кейджа в тела неповрежденных позвонков.

Успех операций подобного объема зависит как от прецизионности самого вмешательства (предотвращение неврологического дефицита, минимизация кровопотери и травматичности, восстановление приемлемых анатомических взаимоотношений в оперированных сегментах), так и от обеспечения устойчивости фиксации задней и опороспособности передней колонн позвоночника.

В нашем случае первая задача в формате выполнения вертебротомии Th 12 –L 1 шестого типа по Schwab позволила достичь планируемых результатов, однако второй компонент операции (надежная фиксация передней и задней колонны позвоночника), как показали ближайшие послеоперационные результаты, не был достигнут. Несмотря на то, что все винты были имплантированы корректно, межтеловой кейдж установлен адекватно, осуществлена компрессия, а механическая интраоперационная проба на устойчивость системы с покачиванием конструкции показала абсолютную стабильность системы, через 11 дней диагностирована ее нестабильность, что и привело к трансляции позвоночника.

Причинами нестабильности в представленном случае, на наш взгляд, явились две составляющие, которые так тесно переплетены между собой, что не позволяли определить, какая из указанных составляющих являлась основной. Неполная конгруэнтность межтелового имплантата с плоскостью замыкательных пластинок обусловливала микроподвижность в зоне спондилодеза, а сниженная МПКТ способствовала дестабилизации всех трех нижних пар винтов. По данным современных исследований, снижение плотности костной ткани (менее 120 HU по КТ) достоверно ассоциировано с высоким риском нестабильности имплантатов и расшатыванием винтов [12]. В представленном клиническом случае уровень HU в позвонках поясничного отдела (L 2 –L 4 ) составил менее 100, что классифицируется как остеопенический уровень плотности. Обе указанные составляющие, безусловно, потенцировали друг друга и в сочетании с ранней активизацией пациента привели к закономерной дестабилизации системы. Кроме того, необходимо отметить наличие протяжённого рычага между головками винтов Th 11 и L 2 .

После диагностики нестабильности и грубой сагиттальной трансляции вопрос целесообразности ревизионного хирургического вмешательства не стоял, однако вопросы объема операции, способа восстановления оси позвоночника и определения метода фиксации были весьма актуальными. После детального изучения КТ и МРТ сканов мы приняли решение о необходимости повторного выполнения предыдущего объема операции: обработки межтелового промежутка и замены опорного имплантата с фиксацией дистальной части позвоночника при помощи ламинарных крюков (по причине невозможности реимплантации транспедикулярных винтов ввиду наличия обширных зон остеолиза в местах их предыдущей установки). Вопрос устранения трансляции решали импровизированно по ходу операции. После определения невозможности коррекции при помощи укладки и одномоментной редукции с помощью инструментов была сконструирована система вывешивания и дозированного подтягивания дистальной части позвоночника, за счет установки фиксированной к столу рамки ретрактора Томпсона и лавсановых нитей № 5, проходящих через дополнительные перфорации в остистых отростках L 2 , L 3 , L 4 и L 5 позвонков. Таким образом, была восстановлена ось позвоночника, минимизирован риск развития неврологических осложнений и осуществлена имплантация четырех крюков.

Диагностированная через 10 дней очередная нестабильность в виде дислокации крюков и миграции межтелового кейджа показала прежнюю ситуацию, — недостаточную надежность фиксации и отсутствие жесткой опороспособности передней колонны позвоночника.

Анализируя оба случая нестабильности, мы пришли к заключению о том, что основной причиной проблем явилась неустойчивость установленного межтелового имплантата в сформированном ложе, которая вместе с недостаточной жесткостью дорзальных фиксаторов вызвали циркулярную нестабильность.

Принимая во внимание сформированное предположение о причинах неудач, в случае очередной ревизии мы решили отказаться от одномоментного межтелового спондилодеза из дорзального доступа. В ходе следующей операции по отработанной и описанной выше методике был выведен профиль позвоночника, установлены восемь крюков по принципу «клешня краба» и удален межтеловой имплантат. Кроме того, в эту же сессию была выполнена остеопластика поствинтовых дефектов в телах L 2 , L 3 и L 4 с целью создания точек фиксации в случае очередной дестабилизации металлоконструкции [13].

Отсроченный межтеловой трансплевральный спондилодез позволил окончательно решить проблему опороспособности передней колонны. Визуально широкий, прямой обзор упорных площадок позволил выявить их неровность, что, скорее всего, и являлось причиной неустойчивости имплантата после предыдущих операций. Примененный комбинированный корпородез при помощи сетчатого имплантата с костной стружкой и цельного опорного аллотрансплантата позволил не только полностью заполнить межтеловой промежуток, но и сформировать трансплантат и имплантат строго по существующим размерам. Именно такая тактика позволила обеспечить долговременный устойчивый спондилодез.

Завершающий этап всего цикла хирургического лечения (реимплантация винтов и соединение конструкций) имел профилактическую направленность и предупреждал формирование проксимального переходного кифоза и нестабильность в отдаленном периоде. Используя данный подход, нам удалось укрепить прочность металлоконструкции и предвосхитить грозное осложнение в виде PJK/PJF.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сочетание анкилозирующего спондилита с синдромом Андерсена и выраженным нарушением глобального сагиттального баланса представляет собой крайне сложный клинический сценарий, требующий высокой степени настороженности и комплексного подхода. Описанный клинический случай охватывает этапное лечение и наблюдение пациента в течение 2022–2023 гг., с катамнезом более 12 месяцев.

Первостепенное значение при планировании вмешательства имеет тщательная предоперационная оценка факторов риска нестабильности металлоконструкции, включая показатели минеральной плотности костной ткани, анатомические особенности зоны деформации, длину рычага между опорными сегментами. Эти факторы должны формировать основу индивидуализированной хирургической тактики ещё до первичного вмешательства.

Тем не менее, несмотря на технически корректную первичную фиксацию, в раннем послеоперационном периоде у пациента развилась нестабильность имплантатов. В связи с этим были реализованы хирургические меры, направленные на устранение данных последствий: удаление расшатанных винтов, установка ламинарных крюков, остеопластика поствинтовых дефектов, отсроченный трансплевральный корпородез с индивидуально сформированным опорным имплантатом и формирование единой протяжённой металлоконструкции.

Данный клинический случай демонстрирует необходимость продуманного и гибкого предоперационного планирования с учётом возможных осложнений. Только наличие заранее определённых альтернативных решений и готовность к адаптации тактики при возникновении интра- и послеоперационных осложнений позволяют добиться устойчивых анатомических и функциональных результатов при лечении пациентов с тяжёлыми деформациями позвоночника на фоне анкилозирующего спондилита.