Редкий вид бронзовых фигурных блях эпохи железа Восточной и Западной Сибири: к проблеме трактовки орнамента, использования и датировки предметов

Автор: Марченко Жанна Валерьевна, Гришин Артем Евгеньевич, Дудко Александр Андреевич, Гаркуша Юрий Николаевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Новостроечные археологические экспедиции

Статья в выпуске: 5 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

В научный оборот введены новые экземпляры бронзовых фигурных блях с памятника Усть-Зелинда II (Среднее Приангарье), публикуются новые рисунки аналогичных предметов из Айдашинской пещеры (Канско-Ачинская лесостепь). В результате морфолого-орнаментального, бинокулярного анализа и поиска аналогий предложено трактовать изделия как навесные бляхи, располагавшиеся крепежными элементами вверх, а фигурной частью вниз. В качестве прототипа предлагается рассматривать южносибирские бляхи скифского времени, в оформлении которых использован образ стилизованного грифона. Заимствование общей морфологии и композиционного строения предметов или самих изделий древним населением лесостепной, лесной зон междуречья Енисея и Оби и бассейна Ангары могло значительно изменить варианты их использования и восприятия основных фигурных и орнаментальных образов. Пока нельзя говорить об определенной культурно-хронологической атрибуции блях. Она возможна при дальнейшем анализе особенностей технологии производства и после обнаружения новых информативных источников. Предварительно период существования предметов определяется в рамках второй половины I тыс. до н. э. - конца I тыс. н. э., а происхождение связывается с культурами степной полосы Сибири.

Западная и восточная сибирь, ранний железный век, средневековье, бронзовые украшения, скифо-сибирский звериный стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/147219099

IDR: 147219099 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Редкий вид бронзовых фигурных блях эпохи железа Восточной и Западной Сибири: к проблеме трактовки орнамента, использования и датировки предметов

Период второй половины I тыс. до н. э. – конца I тыс. н. э. ознаменовался масштабными трансконтинентальными миграциями в степной зоне Евразии. Эти процессы отразились в облике материальной культуры лесостепных и таежных племен. Основными магистралями проникновения южных, степных новаций в тайгу являлись крупные реки – Обь, Енисей, Ангара. Наравне с этим путем культурное взаимодействие происходило в широтном направлении между таежным населением Обь-Енисейского бассейна по основным притокам больших рек (включая Ангару). Поэтому некоторые предметы (например, крупные трехлопастные бронзовые наконечники) имеют большее сходство между собой в рамках «лесных» культур, чем с южными аналогами. Южнотаежные культу-

∗ Исследование проведено по программе фундаментальных исследований РАН «Традиции и инновации» (проект 33.1.2.3.), а также по гранту Президента РФ по поддержке ведущих научных школ (НШ-4880.2012.6).

Авторы выражают искреннюю признательность д-ру ист. наук А. В. Бауло, д-ру ист. наук А. И. Соловьеву, д-ру ист. наук П. И. Шульге, канд. ист. наук Д. В. Позднякову, канд. ист. наук Д. В. Черемисину, канд. ист. наук Г. В. Кубареву за советы и консультации, вед. инженеру ЦКП СО РАН «Геохронология кайнозоя» М. М. Игнатову за помощь в проведении макросъемки и бинокулярного исследования предметов.

Марченко Ж. В. , Гришин А. Е. , Дудко А. А. , Гаркуша Ю. Н. Редкий вид бронзовых фигурных блях эпохи железа Восточной и Западной Сибири: к проблеме трактовки орнамента, использования и датировки предметов// Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 5: Археология и этнография. С. 228–239.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 5: Археология и этнография

ры Западной и Средней Сибири своеобразно сочетают местные традиции с южными заимствованиями. Высока степень трансформации приобретенных образов, предметов, технологий. Это демонстрирует и одна из разновидностей бронзовых фигурных блях, введенных в научный оборот после исследований в Приобье [Мягков, 1929. С. 55, 87. Табл. II, 2 ], в Айдашинской пещере [Моло-дин и др., 1980. С. 30, 148. Табл. IV, 4 – 7 ] и на памятниках Приангарья [Леонтьев, Дроздов, 1996. Рис. 1, 2; Привалихин, Фокин, 2009. С. 321. Рис. 4, 1 , 12 , 13 ; Марченко и др., 2012. Рис. 2, 10 ]. Статья посвящена продолжению исследования этой категории предметов.

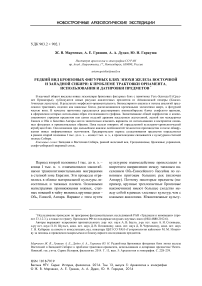

Наиболее подробно нами анализируются два изделия (№ 1 и 2), обнаруженные авторами на памятнике Усть-Зелинда II (рис. 1, 1 , 2 ), и три предмета из материалов Айда-шинской пещеры (рис. 1, 3–5 ; см. также таблицу) 1. Нами был проведен осмотр поверхности находок с помощью бинокуляра с целью поиска следов использования, осуществлен декоративно-морфологический анализ изделий, сделаны новые рисунки предметов из Айдашинской пещеры. Остальные предметы анализируются по иллюстрациям в упомянутых научных изданиях. Мы располагаем изображения изделий иначе, чем на иллюстрациях коллег, что далее будет аргументировано.

Бляхи из Айдашинской пещеры (Ачинский район Красноярского края) не имеют контекста залегания и привязки к стратиграфии отложений полости, поскольку накопления в пещере нарушены при многочисленных проникновениях [Молодин и др., 1980. С. 21] (рис. 1, 3 – 5 ). Стилистическое своеобразие блях и семантика орнамента позволили исследователям с некоторыми оговорками отнести эти предметы к кулай-ской традиции металлопластики [Там же. С. 24–28, 30].

Два других изделия были обнаружены в Северном Приангарье при раскопах стоянки и могильника Усть-Зелинда II (Усть-Илимский район Иркутской области) [Марченко и др., 2012. С. 455] (рис. 1, 1 , 2 ). Эти предметы напрямую не связаны ни со стояноч-

Рис. 1. Бронзовые фигурные бляхи памятника Усть-Зелинда II № 1 ( 1 ), № 2 ( 2 ) и Айдашинской пещеры № 3–5 ( 3 – 5 ). Шифры Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН: № 1 – № 198/1. вр. хр.; № 2 – № 198/41, вр. хр; № 3 – осн. ф. 4595/67 (А–35/3); № 4 – осн. ф. 4595/66 (А– 35/2); № 5 – осн. ф. 4595/65 (А–35/1)

ными, ни с погребальными комплексами. Однако они имеют планистратиграфическое положение, которое позволило соотнести их со временем возникновения «рассеянных скоплений кремированных человеческих останков на уровне древней поверхности», датируемых пока широко в рамках второй половины I тыс. до н. э. – рубежа эр (погребения группы 3 эпохи железа) [Там же. С. 457].

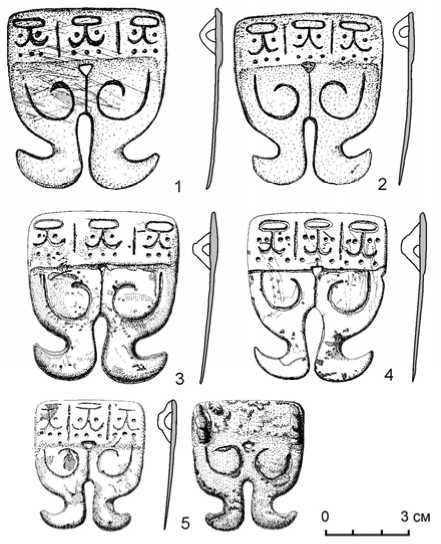

Все пять блях демонстрируют морфологическое и декоративное сходство, основные различия относятся к особенностям процесса отливки конкретных изделий, вторичной обработки и к следам использования (рис. 1; см. таблицу). Функционально предметы данной категории можно рассматривать как накладные бронзовые украшения [Щапова и др., 2007. С. 13, 41]. Морфологически каждую бляху можно разделить на две основные части (рис. 2, 1 ). «Планка» – верхняя прямоугольная часть предмета, на обратной стороне которой, ближе к верхним углам находятся проухи для подвешивания.

Рис. 2. Морфологическая схема и система размеров бронзовой бляхи ( 1 ) и схема орнамента на миниатюрах планки ( 2 )

Характеристики бронзовых блях

|

№ |

Памятник, местонахождение |

Вес (г) |

Размеры (см) |

||||

|

L1 |

L2 |

W |

H1 |

H2 |

|||

|

1 |

Усть-Зелинда II |

45 |

6,62 |

6,54 |

5,93 |

0,22 |

0,17 |

|

2 |

Усть-Зелинда II |

52 |

6,3 |

6,24 |

5,57 |

0,27 |

0,19 |

|

3 |

Айдашинская пещера |

48 |

6,38 |

6,29 |

5,66 |

0,25 |

0,19 |

|

4 |

Айдашинская пещера |

33 |

6,14 |

6,11 |

5,16 |

0,17 |

0,14 |

|

5 |

Айдашинская пещера |

17 |

4,75 |

4,73 |

4,1 |

0,14 |

0,12 |

|

6 |

Айдашинская пещера * |

? |

6–6,2 |

? |

– |

– |

|

|

7 |

поселение Чадобец * |

? |

4,0–4,2 |

? |

– |

– |

|

|

8 |

дер. Дворец * |

– |

4,7–4,8 |

4,1–4,2 |

– |

– |

|

|

9 |

пос. Удачный * |

– |

5,0–5,1 |

4,3–4,4 |

– |

– |

|

|

10 |

КККМ № 209-37 * |

– |

4,4–4,5 |

3,7–3,9 |

– |

– |

|

|

11 |

устье р. Тасеева * |

? |

4,5–4,6 |

? |

– |

– |

|

|

12 |

р. Бундюр |

? |

4,7 |

3,8 |

– |

– |

|

Примечания : «*» – параметры даны по опубликованным иллюстрациям; «?» – параметры целого фрагментированного предмета не восстановимы; «–» – нет точных данных в публикации.

Нижняя, «фигурная» часть образована двумя зеркально симметричными крюкообразными элементами. Планка имеет бόльшую толщину, чем фигурная часть (см. таблицу). Переход от планки к фигурной части выполнен плавно. Внешняя сторона предмета слегка выпуклая, внутренняя сторона вогнутая.

Четыре бляхи по размеру близки друг к другу, а одна более миниатюрна (рис. 1, 5 ; см. таблицу). Это изделие сохраняет как морфологические, так и декоративно-композиционные пропорции. Вместе с уменьшением размеров изделие становится более тонким. Отмечена разница в длине предмета, измеренной по разным осям (L 1 и L 2). На всех пяти изделиях (!) правый элемент длиннее левого на 0,02–0,09 см (см. таблицу). В центре предмета размещается подтреугольное отверстие.

У всех предметов декор располагается на внешней полированной поверхности. В фигурной части – это два симметричных спиральных завитка и разделяющая их вертикальная полоса, проходящая от вершины треугольного сквозного отверстия к промежутку между крюкообразными элементами. На планке, в горизонтальном ряду представлены три идентичные друг другу миниатюры, разделенные вертикальными чертами. Миниатюры, на наш взгляд, тиражируют общую схему декора и формы всего предмета (см. рис. 2). Планка в них представлена вытянутым овальным контуром, а фигурная часть – двумя завитками, отходящими от центра овала. В средней и нижней частях миниатюр присутствуют точечные углубления, как правило, расположенные по одной с каждой стороны завитка. В общей, для миниатюры и целого предмета, композиции они занимают место спиралевидных декоративных элементов. Только изделие № 4 имеет две пары точечных углублений в этой части (см. рис. 1, 4), а три точки, ограничивающие каждую миниатюру снизу, не имеют прямого соответствия в облике всего предмета. Смысл размещения трех миниатюрных повторений схемы предмета может заключаться в усилении декоративного эффекта и моделировании расположения реальных предметов в декоративном ряду, например, на ремне-основе.

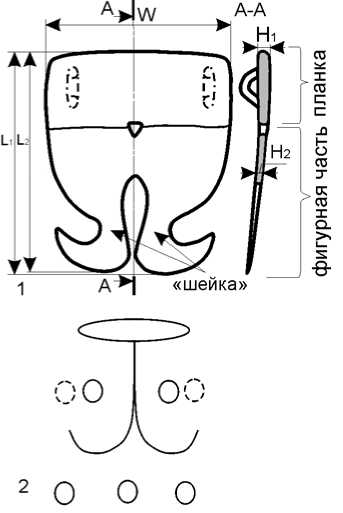

Вкратце опишем технологию изготовления предметов 2. Предметы цельнолитые, отливка происходила в двусоставной форме одновременно с проухами. Следы литника сохранились на изделия № 1 в виде неровного утолщения по центру длинного края планки. Форма и способ формирования проухов и отпечатки пальцев древнего мастера на внутренней стороне изделия № 1 указывают на использование восковой модели (рис. 3, 1 , 5 ). Внешняя поверхность и края предмета имеют следы тщательной шлифовки. Внутренняя поверхность не шлифовалась. Орнамент и треугольное отверстие сформированы при отливке (рис. 3, 2 , 5 ). Декор дополнительно не дорабатывался. Отверстие в большинстве случаев не подвергалось вторичной обработке. У миниатюрного предмета № 5 следы орнамента в виде «завитков» отразились и на внутренней стороне также в виде углублений (см. рис. 1, 5 ). Вероятнее всего, это специфика отливки изделия малой толщины.

В ходе осмотра изделий с использованием бинокуляра 3 мы зафиксировали различные следы, указывающие на способы крепления и на другие манипуляции с предметом.

Некоторые, наиболее выступающие части на внутренней поверхности (кромка изделия, выступы проухов), не подвергавшиеся вторичной обработке, оказались «заполированы» (рис. 3, 1). Такие следы могли возникнуть при длительном динамичном контакте с мягким органическим материалом. Бинокулярный анализ не позволяет говорить о конкретном материале основы.

На внешней плоскости и отдельных частях предметов также видны утилитарные следы. Прослеживается заполированность и сильное сглаживание краев в верхней части «шейки» у всех предметов. Наиболее интенсивное сглаживание прослежено у предмета № 1 (рис. 3, 4 ). Это может свидетельствовать о дополнительном креплении за крюкообразные элементы с использованием узкой полоски мягкого материала.

Фиксируются хаотичные царапины (разнонаправленный характер, разная глубина) и однонаправленные деформации (приблизительно одинаковая глубина). Эти следы, вероятнее всего, были нанесены во время чистки изделия. Хаотичные царапины наиболее выражены на поверхности предмета № 1 (рис. 3, 2 – 4 ). Прочистке подвергался и углубленный орнамент.

Отверстие на бляхах, в большинстве случаев, не имело функциональной нагрузки, так как дополнительно не обрабатывалось, или не было проработано вовсе (№ 3). Так, у предмета № 1 оно имеет следы тщательного заглаживания краев, в то время как кромки отверстия у изделий № 2, 4, 5 – неровные, острые, имеют остатки литниковых швов, без специальной подработки (рис. 3, 2 ), а у изделия № 3 отверстие вообще оказалось «глухим».

Бляха № 2 имеет следы органического припека на внутренней стороне и следы интенсивного термического воздействия на внешней поверхности изделия.

Согласно выявленным следам, крепиться изделие могло на мягкую основу следующим образом: в трех-четырех точках – за 2 проуха с внутренней стороны и с внешней стороны, в наиболее узком месте предмета, – за «шейки» фигурных элементов. Причем фиксирующий материал проходил одной полосой через обе «шейки»: на внутренней стороне следов от «ремешка» нет. В ходе эксплуатации массивные бляхи постоянно смещались вниз под действием силы тяжести, поэтому следы крепежа наиболее отчетливо видны в верхней части «шейки» (например, у предметов № 1, 4, 5) (рис. 3, 4 ).

Морфология предметов и следы, зафиксированные нами, подтверждают, что они использовались, по крайней мере, какое-то время как подвесные украшения и распола-

Рис. 3. Макроснимки бронзовых блях при десятикратном увеличении: 1 – следы формирования проуха (№ 4); 2 – отверстие без следов вторичной обработки (№ 5); 3 – следы чистки поверхности и орнамента (№ 1); 4 – следы сглаживания на верхней части «шейки» (№ 1); 5 – негатив отпечатков пальцев на внутренней поверхности (№ 1)

гались при этом фигурной частью вниз. Способ крепления проухов изделий к органической основе мог быть близким к тому, который был реконструирован для бронзовых ременных украшений находок из могильника Почта III большереченской культуры в Новосибирском Приобье [Адамов и др., 1990. С. 52. Рис. 2, 10 ]. Напомним, что остатки сгоревшей органической основы на бляхе № 2 располагались только с обратной стороны планки. Продвинуться дальше в деле реконструкции назначения и использования этих предметов можно через поиск ближайших по морфологии аналогий из культур раннего железного века и Средневековья Сибири.

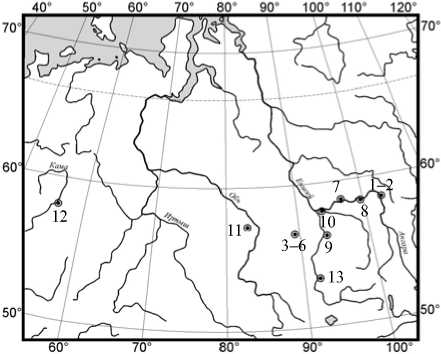

Теперь приведем сведения еще о девяти аналогичных находках (рис. 4; см. таблицу). Отметим, что эти предметы представлены в единичных экземплярах для каждого местонахождения (исключение № 6). Основные размеры блях воссозданы по опубликованным рисункам.

№ 6. Четвертая из айдашинских бляшек находилась в фонде Краеведческого музея Ачинского ремонтно-строительного управления треста «Сибцветметремонт» [Моло-дин и др., 1980. С. 148. Табл. IV, 7 ] 4. Представлена фрагментом.

№ 7. Фрагментированная бляшка из материалов поселения Чадобец (р. Чадобец правый приток Ангары, Кежемский район Красноярского края) опубликована авторами раскопок В. П. Леонтьевым и Н. И. Дроздовым [1996. С. 157, 158. Рис. 1].

№ 8. В этой же публикации представлен предмет, обнаруженный А. В. Волокитиным в 1986 г. у дер. Дворец на правом берегу Ангары, в 70 км юго-восточнее р. Чадобец, в том же районе Красноярского края [Там же. С. 157, 158. Рис. 2].

№ 9. Изделие обнаружено Яхимович (в тексте без инициалов. – Ж. М. и др. ) во время сборов у пос. Удачный (близ Красноярска) [Привалихин, Фокин, 2009. С. 321. Рис. 4, 1 ].

№ 10. Происхождение предмета не указано [Там же. Рис. 4, 12 ].

№ 11. Бляха обнаружена экспедицией ИГУ в ходе сборов в устье р. Тасеевой, левого притока Ангары (Мотыгинский район Красноярского края) [Там же. Рис. 4, 13 ]. Представлена фрагментом.

№ 12. Находка в окрестностях р. Бундюр (левый приток Оби, Чаинский район Томской области) приобретена у местного населения [Мягков, 1929. С. 87, С. 55. Табл. II, 2 ].

в два раза больше), поэтому параметры изделия № 6 восстановимы с большой долей условности (см. таблицу).

Автор указывает на «полнейшие аналогии»: предмет из Гляденовского костища (№ 13 – близ г. Пермь) и «пряжка» из коллекции И. П. Товостина, найденная около дер. Чи-хачево (№ 14 – Шушенский район Красноярского края) [Там же. С. 69]. К сожалению, с публикациями этих предметов нам познакомиться не удалось [Спицын, 1901. Табл. VI, 22 ; Tallgren, 1917. Tabl. X, 22 ].

Следует упомянуть и бронзовую бляху, обнаруженную Е. О. Роговским в 2011 г. на могильнике Усть-Зелинда II при разведочных работах [2012. Т. 5. С. 50. Рис. 818, 1 ]. Изделие находилось в непосредственной близости от блях № 1 и 2 и в сходном стратиграфическом контексте. Оно имело несколько иной облик (в основе круглая выпуклая бляшка с двумя концентрическими кругами по краю) и другую систему крепления (один проух на обратной стороне бляхи). Сходство заключается в двух фигурных элементах, отходящих от бляшки вниз, на которые нанесен спиралевидный орнамент. Форма фигурных элементов более сложная и профиль их несколько другой.

Даже учитывая схематизм некоторых иллюстраций и небольшой объем описательной информации, очевидна исключительная близость всех изделий по форме и орнаментации. Они явно образуют один тип предметов (исключение – находка Е. О. Роговского). Различаются только размеры (см. таблицу), а также незначительные особенности изготовления предметов и вторичной обработки. Но без осмотра самих предметов расширить технологическую характеристику невозможно. С учетом изображений изделий № 6–12 можно отметить, что по размерам выделяются две группы: «большие» – 6,0–6,6 × 5,1–5,9 см (№ 1–4, 6) и «малые» 4,0–5,1 × 3,7–4,4 см (№ 5, 7–12). Бляхи № 6, 7 сломаны по продольной оси, причем окончание крюкообразного элемента тоже обломано. У изделия № 13 отсутствует один «крюк».

Декоративные элементы варьируются незначительно. В средней части миниатюр изделий № 4 и 9 присутствуют не два круглых углубления, а две пары (см. рис. 1, 4). На предмете № 4 это прослежено у всех трех миниатюр, а на изделии № 9 только на среднем изображении. Отсутствие вытянутого овала на части изображений можно связать с процессом использования или тщательной шлифовкой краев, где должны были быть следы проникновения металла между створок формы. С вторичной обработкой можно связать и некоторую асимметричность изделий относительно продольной оси.

Ареал распространения большинства предметов находится в лесной и лесостепной зонах Обь-Енисейского междуречья и Ангары (рис. 4). На большом отдалении располагаются предметы из Минусинской котловины (№ 13) и Урала (№ 14). Наибольшая концентрация находок пока связана с Нижним и Средним Приангарьем.

Большинство изделий происходит из сборов, нарушенных слоев или приобретены у местного населения (№ 3–6, 8–12). Они обнаружены на памятниках различного типа: могильник-стоянка (№ 1, 2), поселение (№ 7), культовое место, в том числе пещера (№ 3–6, 13). В ряде случаев бляхи стратиграфически приурочены к верхним слоям археологических объектов (№ 1, 2, 12). С закрытым или условно закрытым комплексом не связан ни один предмет. На использование блях в рамках ритуала указывают слои Айдашинской пещеры и предположительная связь предметов с могильником эпохи железа Усть-Зелинда II. Единообразие фрагментации предметов также может отражать результат ритуальной практики, связанной с намеренным сломом вещей. Хотя может иметь и «технологическое» объяснение (по линии слома проходит орнаментальный желобок и располагается

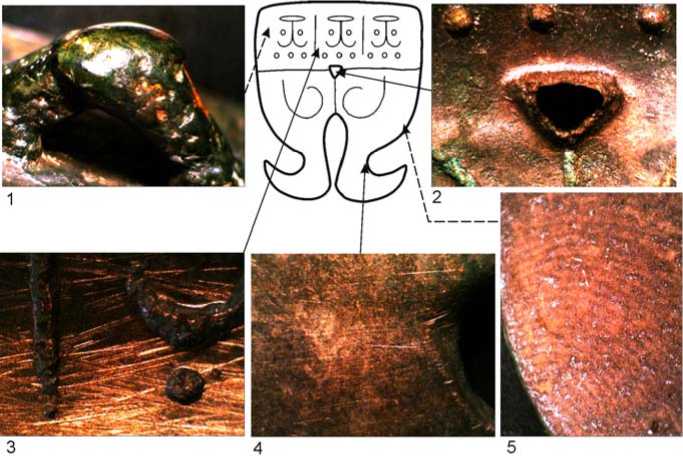

Рис. 4. Местонахождения бронзовых фигурных блях (в соответствии с порядковым номером): 1 – 2 – памятник Усть-Зелинда II; 3 – 6 – Айдашинская пещера; 7 – памятник Чадобец; 8 – памятник Дворец; 9 – пос. Удачный; 10 – устье р. Тасеева; 11 – р. Бундюр; 12 – Гляденовское костище; 13 – дер. Чихачёво

Рис. 5. Изделия, близкие к бронзовым бляхам: 1 – деревянное украшение узды (пазырыкская культура, могильник Уландрык I, курган 14 (по: [Кубарев, 1987. С. 233. Табл. XXXII, 4 ]); 2 – деревянное украшение узды (пазырыкская культура, могильник Ак-Алаха III, курган 1 (по: [Полосьмак, 2001. С. 80. Рис. 55]) (без масштаба); 3 – бронзовое украшение (верхнеобская культура, могильник Красный Яр I) (по: [Троицкая, Новиков, 1998. С. 103. Рис. 16, 45 ])

отверстие). Интересен и факт обожжения предмета вместе с органической основой (№ 2) на памятнике, где зафиксированы три культурно-хронологические разновидности погребальной практики железного века, подразумевающие активное использование огня на предваряющей и заключительной стадиях ритуала [Марченко и др., 2012]. Проблему использования предметов в целом следует пока оставить открытой до появления новой информации, хотя в литературе доминирует мнение именно о культовом их назначении [Мягков, 1929. С. 76, 77; Моло-дин и др., 1980]. Отметим и вероятность различного использования предметов в разнообразных культурных контекстах у населения столь обширной территории.

Среди морфологических аналогий назовем в первую очередь многочисленные деревянные украшения конской упряжи в скифо-сибирском зверином стиле, известные по материалам пазырыкской культуры [Кубарев, 1987. С. 233. Табл. XXXII, 4; 1991. Табл. LV, 3; Полосьмак, 2001. С. 80. Рис. 55] (рис. 5, 1, 2). Сходной является морфология предметов: выделенная планка, расположение элементов крепления, наличие и положение треугольного отверстия. Близок контур фигурных крюкообразных элементов на предмете из кургана 14 могильника Уландрык I (см. рис. 5, 1). Кроме этого, встречаются и бляхи с элементами, которые показаны на миниатюрах «северных» вариантов (см. рис. 5, 2) [Полосьмак, 2001. С. 80. Рис. 55]. Это три круглых элемента под фигурными «крюками», которые композиционно занимают место ряда из круглых углублений в нижней части миниа- тюрной схемы бронзовых изделий (см. рис. 2, 2).

Перечисленные примеры входят в обширный круг предметов, на которых запечатлены образы стилизованных грифонов (главным образом, это различные бляхи из сбруйных и поясных наборов), получивших распространение в Южной Сибири в I тыс. до н. э. и не имевших определенной региональной специфики. Данный образ стал основой для появления многочисленных генетически близких вариантов, присутствующих на всевозможных бляхах с разным функциональным назначением, изготовленных из различных материалов и в многообразном морфологическом исполнении [Шульга, 2003. С. 253–258].

По нашему мнению, южносибирские древности, использовавшие в качестве декора стилизованные образы грифонов, могут являться морфолого-орнаментальным прототипом для рассматриваемых «таежных» бронзовых блях. Проблемы семантических соответствий мы коснемся ниже.

Нами было обнаружено и некоторое соответствие изучаемых бронзовых блях с предметом верхнеобской культуры (рис. 5, 3 ). Речь идет о «бронзовой подвеске» из могилы с сожжением Красного Яра I (Новосибирское Приобье) [Троицкая, Новиков, 1998. С. 29, 103. Рис. 16, 45 ] 5. Изделие не связывается с декорированием конской упряжи. Признаки сходства с «нашими» предметами: размеры, треугольное сквозное отверстие, два симметричных спиральных элемента, абрис фигурной части. Главное отличие заключается в ином способе крепления – одна петелька по центру верхней части. Комплекс с интересующим нас предметом отнесен к юрт-акбалыкскому (самому позднему) этапу культуры (VIII–IX вв.). В материалах верхнеобской общности известны и другие предметы культового литья в традициях многосоставного «таежного звериного стиля», который испытал на себе значительное влияние искусства населения Южной Сибири раннего железа – скифосибирского звериного стиля [Чемякин, Кузьминых, 2011. С. 43]. На наш взгляд, данный предмет также является свидетельством этого влияния.

Приведенными аналогиями список схожих предметов из материалов памятников раннего железного века и Средневековья Сибири и Урала наверняка не исчерпывается. Но даже представленные примеры позволяют сделать следующие выводы. В основе морфологии и орнаментальной композиции «таежных» блях (и, очевидно, верхнеобского украшения) могут лежать образцы южносибирских блях, в оформлении которых использован стилизованный образ грифона. Уровень дальнейшей стилизации, отразившейся как на средневековом экземпляре, так и на «таежной» серии изделий, достаточно высок. На них образ грифона распознать уже невозможно. Верхнеобская бляха претерпела дополнительные морфологические изменения – иной способ крепления сделал планку с проухами излишней. Высокая степень стилизации может указывать на возможность сильной или полной потери семантической нагрузки, заключенной в первоначальном прототипе. Этот же высокий уровень стилизации предметов скифо-сибирского искусства обеспечил более легкую адаптацию их к иному культурному контексту.

В продолжение семантического анализа блях, вернемся к основным версиям трактовки образов, запечатленных в форме и орнаменте. Еще раз подчеркнем, что все предыдущие исследователи рассматривали изделие фигурной частью вверх. В образе общего контура распознавались «два стилизованных изображения птиц, помещенных симметрично, спиной друг к другу. Желобками в виде спирали выделены крылья» [Молодин и др., 1980. С. 30]. Причем упомянутые авторы считали орнитоморфный образ первостепенным. В ряде миниатюр же были распознаны изображения человеческих лиц [Мягков, 1929. С. 69; Леонтьев, Дроздов, 1996. С. 157]. Соединил оба варианта интерпретации в непротиворечивом единстве А. Л. Заика, сопоставив совокупность распознанных символов на бляхе с личинами петроглифов Северной Азии [2005. С. 98, 100. Рис. 4, 1–4]. Он включил их в ряд примеров «сердцевидных личин» в культурах лесного пояса Северной Азии. «Сердцевидный», т. е. раздвоенный сверху, контур личины, а иногда и наличие дополнительных парных элементов на голове соотносились с фигурной частью «таежных» бронзовых блях. Л. А. Чиндина, иллюстри- руя инфильтрацию кулайского населения на правобережье Среднего Енисея, поместила одну из приангарских блях среди антропоморфных изображений со сложным оформлением верхней части головы, в том числе и в виде сдвоенных симметричных композиций [2008. С. 184. Рис. 2, 10]. Таким образом, в историографии сформировалась традиция рассматривать эти предметы фигурной частью вверх, видеть в них антропо-и орнитоморфные символы, связывать их с кулайской изобразительной традицией.

По нашему мнению, эти варианты трактовки образов блях в целом не противоречат полученным наблюдениям и выводам, несмотря на диаметрально противоположное расположение предмета. Исследователи отталкивались от «таежного» культурного контекста вещей и сопоставляли их с метал-лопластикой, популярной в раннем железном веке и в Средневековье в лесной и лесостепной полосе Урала и Западной Сибири 6. А изображения личин и птиц, в том числе и в профиль (часто в рамках одного предмета), являлись одними из основных образов «таежных» звериных стилей [Чемякин, Кузьминых, 2011. С. 43]. Следовательно, учеными были реконструированы основные варианты ассоциаций, вызванных инокультурным, на наш взгляд, предметом в различных (в том числе и мифологических) контекстах. Не исключено, что со временем появятся «недостающие» звенья, указывающие на эволюцию как самих бронзовых блях, так и восприятие заключенных в них образов.

Возможную не кулайскую природу предмета можно будет доказать не только через поиск аналогий, но и при подробном анализе технологии производства изделий и сопоставление их с известными металлургическими традициями. Предварительно можно констатировать, что высокая стандартизация в изготовлении предметов, обнаруженных на столь значительном расстоянии друг от друга, особенности техники орнаментации (с помощью углублений, а не рельефных деталей), тщательность вторичной обработки не соответствуют основным чертам кулайской традиции ажурного литья.

Основной ареал распространения предметов может указывать на среднее течение Енисея, как на первый этап основного пути распространения этих бронзовых украшений. Генезис предметов мы склонны связывать со степной полосой Енисейской Сибири. К тому же один предмет найден именно там (№ 14). Значимым может оказаться и нахождение в Айдашинской пещере большого количества тагарских вещей.

По проблеме датировки предметов тоже нет однозначных решений в связи с отсутствием информативных археологических контекстов. Основная тенденция заключается в кулайской культурно-хронологической привязке. Она базируется на сочетании обнаруженных блях с другими предметами кулайского облика (Айдашинская пещера, поселение Чадобец). Привязка к погребальным комплексам на могильнике Усть-Зе-линда II усложняется тем обстоятельством, что хронологическую позицию их самих еще предстоит доказывать. Можно только отметить, что в связи с рассмотренными нами прототипами скифского времени и еще более стилизованным верхнеобским предметом рассмотренную серию блях можно пока поместить в широкий промежуток от второй половины I тыс. до н. э. до конца I тыс. н. э. Этот период отчасти совпадает и с широкой хронологической позицией железных ножей с кольцевидным навершием, с которыми иногда обнаруживались бляхи при археологических сборах [Привалихин, Фокин, 2009. С. 320]. Возможна 14С-дати-ровка сгоревшей органической основы предмета № 2, которая даст время обожже-ния предмета.

Список литературы Редкий вид бронзовых фигурных блях эпохи железа Восточной и Западной Сибири: к проблеме трактовки орнамента, использования и датировки предметов

- Адамов А. А., Хрисанопуло Г. Ю., Бородовский А. П. Предметы скифо-сибирского звериного стиля из Новосибирского Приобья (по материалам курганной группы Почта III) // Изв. СО АН СССР. Серия истории, филологии и философии. 1990. Вып. 2. С. 50-55.

- Заика А. Л. Антропоморфные личины Нижней Ангары в контексте развития наскального искусства Азии // Древности Приенисейской Сибири. Красноярск, 2005. Вып. 4. С. 96-109.

- Кубарев В. Д. Курганы Уландрыка. Новосибирск: Наука, 1987. 302 с.

- Кубарев В. Д. Курганы Юстыда. Новосибирск: Наука, 1991. 190 с.

- Леонтьев В. П., Дроздов Н. И. Неизвестные находки бронзовых изделий кулайского облика в таежной зоне Средней Сибири // Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. С. 157-160.

- Марченко Ж. В., Гаркуша Ю. Н., Гришин А. Е. Исследования на могильнике Усть-Зелинда II в 2012 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. Т. 28. С. 455-460.

- Могильников В. А. Угры и самодийцы Урала и Западной Сибири // Финно-угры и балты в эпоху Средневековья. Археология СССР. М.: Наука, 1987. Т. 27. С. 163-235.

- Молодин В. И., Бобров В. В., Равнушкин В. Н. Айдашинская пещера. Новосибирск: Наука, 1980. 208 с.

- Мягков И. М. Древности Нарымского края: (в собрании Томского краевого музея) // Труды Томского краевого музея. Томск: [б. и.], 1929. Т. 2. С. 51-86.

- Полосьмак Н. В. Всадники Укока. Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2001. 336 с.

- Привалихин В. И., Фокин С. М. Железные ножи с кольцевидным навершием Северного Приангарья, Среднего Енисея и Эвенкии // Енисейская провинция. Альманах. Красноярск, 2009. Вып. 4. С. 311-328.

- Спицын А. А. Гляденовское костище // Записки Отдела русской и славянской археологии. СПб., 1901, Т. 12, вып. 5. C. 65-80.

- Троицкая Т. Н., Новиков А. В. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. 152 с.

- Труфанов А. Я., Труфанова Ж. Н. Кулайские перевертыши // Барсова гора: 110 лет археологических исследований. Сургут, 2002. С. 133-146.

- Чемякин Ю. П., Кузьминых С. В. Металлические орнитоморфные изображения раннего железного века Восточной Европы, Урала и Западной Сибири (лесная и лесостепная зоны) // Тверской археологический сборник. Тверь: Изд-во «Триада», 2011. Т. 2, вып. 8. С. 43-74.

- Чиндина Л. А. История среднего Приобья в V в. до н. э. - IX в. н. э.: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 1985. 38 с.

- Чиндина Л. А. Юго-восточный фронтир в кулайское время // Труды II (XVIII) Всерос. археол. съезда в Суздале. М.: Изд-во ИА РАН, 2008. Т. 2. С. 182-186.

- Шульга П. И. Орлы и грифоны скифского времени в Южной Сибири (разграничение и датировки // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения юга Западной Сибири. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. Кн. 1. С. 250-258.

- Щапова Ю. Л., Лихтер Ю. А., Сарачева Т. Г., Столярова Е. К. Морфология украшений. М.: КДУ, 2007. 102 с.

- Tallgren A. M. Collection Tovostine des antiquités préhistoriques de Minoussinsk conservées chez le dr. Karl Hedman à Vasa. Helsingfors: K. F. Puromiehen kirjapaino o.y., 1917. 93 р.