Редокс-статус асцитической жидкости на различных стадиях экспериментального рака яичников

Автор: Федотова А.Ю., Долгова Д.Р., Абакумова Т.В., Полуднякова Л.В., Генинг Т.П.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

В России рак яичников (РЯ) занимает первое место среди причин смертности от рака гениталий. Асцитная форма РЯ оценивается как наиболее злокачественная. Состав асцита при этом определяется биологическими свойствами неоплазмы в динамике ее развития. Целью исследования была оценка редокс-статуса асцитической жидкости на различных стадиях экспериментального РЯ. Материалы и методы. Работа выполнена на белых беспородных крысах массой 180-200 г с перевиваемой асцитной опухолью яичников. У животных в стационарную и терминальную стадии роста опухоли отбирался асцит, в котором после удаления опухолевых клеток биохимически определяли параметры перекисного окисления липидов: диеновые конъюгаты, кетодиены, основания Шиффа, малоновый диальдегид, уровни окислительной модификации белков (346 нм - альдегидные группы нейтрального характера; 370 нм - кетонные группы нейтрального характера; 430 нм - альдегидные группы основного характера; 530 нм - кетонные группы основного характера) и компоненты антиоксидантной защиты - активность каталазы и глутатион-Б-транс-феразы...

Рак яичников, асцитическая жидкость, окислительная модификация белков, перекисное окисление липидов, антиоксидантная система

Короткий адрес: https://sciup.org/14116366

IDR: 14116366 | УДК: 612-066.6:577 | DOI: 10.34014/2227-1848-2019-2-117-121

Текст научной статьи Редокс-статус асцитической жидкости на различных стадиях экспериментального рака яичников

Введение. Взаимодействие опухоли и окружающей среды представляет значительный интерес с точки зрения эволюции опухоли. Микроокружение неоплазмы и, в частности, асцит - активная зона, компоненты которой влияют на пролиферацию, ангиогенез и провоцируют в опухоли геномную нестабильность. В то же время неоплазма, воздействуя на окружающие фибробласты, клетки иммунной системы, может изменять уровень окислительных процессов, в частности влиять на образование активных форм кислорода [1-3].

В России рак яичников (РЯ) занимает первое место среди причин смертности от рака гениталий [4]. Заболевание длительно про

текает бессимптомно, в 80 % случаев диагностируется на распространенной стадии [5]. Асцитная форма РЯ оценивается как наиболее злокачественная, и создание биологического портрета опухоли даст возможность более эффективно использовать схемы терапии РЯ. Эксперимент в данной ситуации позволяет наблюдать взаимодействие неоплазмы и ее микроокружения в динамике, что невозможно в клинике.

Цель исследования. Оценка редокс-статуса асцитической жидкости на различных стадиях экспериментального РЯ.

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводились на белых

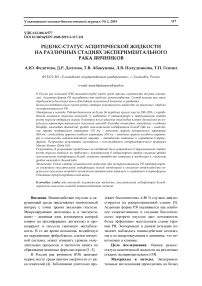

Таблица 1

|

Стадии РЯ |

МДА, мкмоль/л |

ДК, ед. опт. пл./мл |

КД, ед. опт. пл./мл |

ОШ, ед. опт. пл./мл |

|

Стационарная, n=22 |

6,795±0,487 |

1,020±0,013 |

0,107±0,010 |

0,007±0,001 |

|

Терминальная, n=22 |

6,426±0,623 |

1,020±0,010 |

0,115±0,014 |

0,006±0,001 |

Таблица 2

Параметры ОМБ в асцитической жидкости в динамике АОЯ крыс, ед. опт. пл./мг белка

|

Стадии РЯ |

λ |

|||

|

346 нм |

370 нм |

430 нм |

530 нм |

|

|

Стационарная, n=22 |

0,191±0,015 |

0,210±0,016 |

0,117±0,010 |

0,045±0,009 |

|

Терминальная, n=22 |

0,146±0,012* |

0,161±0,014* |

0,080±0,008* |

0,025±0,005* |

Примечание. * – данные, статистически значимо отличающиеся от соответствующих показателей в стационарной стадии (р≤0,05).

Каталаза как один из основных компонентов антиоксидантной защиты обеспечивает высокую скорость реакции окисления Н 2 О 2 и необходима в условиях окислительного стресса. У крыс с АОЯ активность каталазы значимо снижается (табл. 3) в терминальную стадию по сравнению со стационарной,

что представляется логичным в условиях снижения окислительного потенциала асцитической жидкости.

Активность ГТ, фермента, нейтрализующего разрушительное воздействие электрофильных соединений, не изменялась в динамике прогрессирования АОЯ (табл. 3).

беспородных крысах массой 180–200 г с перевиваемой асцитной опухолью (штамм опухоли яичников (АОЯ) получен из банка штаммов РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН). Все животные содержались в стандартных условиях вивария при естественном освещении и свободном доступе к воде и корму. Были соблюдены правила гуманного обращения с животными, которые регламентированы «Правилами проведения работ и использования экспериментальных животных», утвержденными Приказом МЗ СССР № 755 от 12.08.1977, положениями Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации от 1964 г., дополненной в 1975, 1983 и 1989 гг., а также требованиями этического комитета ИМЭиФК Ульяновского государственного университета (№ 10 от 15.06.2014).

Прогрессирование данного типа опухоли проходит в 3 стадии: логарифмическая (с 4-х сут после перевивки), стационарная (с 8-х сут после перевивки), терминальная (с 13-х сут после перевивки). Асцит отбирался под эфирным наркозом на 8-е и 13-е сут после перевивки и разделялся с помощью центрифугирования на асцитическую жидкость и опухолевые клетки. Для оценки продуктов липопероксидации в асцитической жидкости оценивался уровень диеновых конъ-югатов (ДК) – при Е 232/220 нм , кетодиенов (КД) – при Е 278/220 нм , оснований Шиффа

(ОШ) – при Е 400/220 нм по методу И.А. Волчегорского [6]. Содержание ТБК-активного продукта перекисного окисления липидов (ПОЛ) – малонового диальдегида (МДА) – оценивалось в тесте с тиобарбитуровой кислотой по методу Л.И. Андреевой [7]. Уровень окислительной модификации белков (ОМБ) определялся по методу Е.Е. Дубининой [8] (при λ=346 нм – альдегидные группы нейтрального характера; при λ=370 нм – ке-тонные группы нейтрального характера; при λ=430 нм – альдегидные группы основного характера и при λ=530 нм – кетонные группы основного характера). Данные ОМБ пересчитывались на 1 мг белка по методу Брэдфорда [9]. Для оценки ферментативного звена антиоксидантной системы изучалась активность каталазы и глутатион-S-трансферазы (ГТ) по методу А.И. Карпищенко [10]. Для оценки достоверности различий использовался непараметрический критерий Манна–Уитни (Sta-ta 6.0). Отличия от соответствующих показателей в стационарной стадии считались статистически значимыми при p≤0,05.

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований было установлено, что параметры ПОЛ в асцитической жидкости значимо не изменяются в терминальной стадии по сравнению со стационарной (табл. 1). Тенденцию к снижению имеет уровень МДА.

Параметры ПОЛ в асцитической жидкости в динамике АОЯ крыс

ОМБ рассматривают как ранний маркер неопластического процесса [11]. При этом показано, что белки плазматических мембран подвергаются радикальной атаке раньше, чем липиды. Активные формы кислорода фрагментируют и агрегируют белковые молекулы. В ряде исследований показано, что карбониловый стресс, возникающий при неопла-

стических процессах в крови и тканях, характеризуется повышением содержания продуктов ОМБ [12–15]. В результате проведенных нами исследований установлено статистически значимое снижение уровней карбонильных производных белков асцитической жидкости в терминальную стадию по сравнению со стационарной (табл. 2).

Таблица 3

|

Стадии РЯ |

Каталаза |

ГТ |

|

Стационарная, n=22 |

0,395±0,073 |

0,020±0,001 |

|

Терминальная, n=22 |

0,240±0,054* |

0,022±0,002 |

Параметры компонентов антиоксидантной защиты в асцитической жидкости крыс с АОЯ, ммоль/мин/л

Примечание. * – данные, статистически значимо отличающиеся от соответствующих показателей в стационарной стадии (р≤0,05).

Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований нами установлено, что редокс-статус асцитической жидкости при экспериментальном РЯ характеризуется снижением окислительной модификации

белков, тенденцией к снижению интенсивности перекисного окисления липидов и постоянной активностью каталазы и глутатион-S-трансферазы в динамике прогрессирования неоплазмы.

Список литературы Редокс-статус асцитической жидкости на различных стадиях экспериментального рака яичников

- Martinez-Outschoorn U.E., Balliet R.M., Rivadeneira D.B., Chiavarina B., Pavlides S., Wang C., Whi-taker-Menezes D., Daumer K.M., Lin Z., Witkiewicz A.K., Flomenberg N., Howell A., Pestell R.G., Knudsen E.S., Sotgia F., Lisanti M.P. Oxidative stress in cancer associated fibroblasts drives tumor-stroma co-evolution: A new paradigm for understanding tumor metabolism, the field effect and genomic instability in cancer cells. Cell Cycle. 2010; 9 (16): 3256-3276.

- Catalano V., Turdo A., Di Franco S., Dieli F., Todaro M., Stassi G. Tumor and its microenvironment: a synergistic interplay. Semin. Cancer Biol. 2013; 23 (6, Pt. B): 522-532.

- Chen F., Zhuang X., Lin L., Yu P., Wang Y., Shi Y., Hu G., Sun Y. New horizons in tumor microenvironment biology: challenges and opportunities. BMC Med. 2015; 13: 45.

- Эмануэль Н.М., Коновалова Н.П., Дьячковская Р.Ф. Чувствительность гетеротрансплантантов опухолей человека к спинмеченным производным рубомицина. Экспериментальная онкология. 1988; 10 (4): 54-59.

- Van der Bliek A.M., Borst P. Multidrug resistance. Adv. Cancer Res. 1989; 52: 165-203.

- Волчегорский В.А., Налимов А.Г., Яровинский Б.Г. Сопоставление различных подходов к определению продуктов перекисного окисления липидов в гептан-изопропаноловых экстрактах крови. Вопросы медицинской химии. 1989; 1: 127-131.

- Андреева Л.И., Кожемякин Л.А., Кишкун А.А. Модификация метода определения перекисей липидов в тесте с тиобарбитуровой кислотой. Лабораторное дело. 1988; 11: 41-43.

- Дубинина Е.Е. Продукты метаболизма кислорода в функциональной активности клеток. СПб.: Медицинская пресса; 2006. 400.

- Bradford M.M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. Biochem. 1976; 72: 248-254.

- Карпищенко А.И. Медицинские лабораторные технологии и диагностика. СПб.: Интермедика; 1999: 27-28.

- Дубинина Е.Е. Окислительная модификация белков плазмы крови больных психическими расстройствами (депрессия, деперсонализация). Вопросы медицинской химии. 2010; 4: 389-409.

- Жаворонок Т.В., Степовая Е.А., Петина Г.В. Участие тиосульфидной системы в регуляции окислительной модификации белков в нейтрофилах при окислительном стрессе. Фундаментальные исследования. 2007; 12: 383.

- Gastegna A. Proteomic identification of oxidatively modified proteins in Alzheimer's disease brain. Part I: creatine kinase B B, glutamine synthase, and ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L-1. Free Radic. Biol. Med. 2002; 33: 562-571.

- Kinnula V.L., Crapo J.D. Superoxide dismutases in malignant cells and human tumors. Free Radic. Biol. Med. 2004; 36; 6: 718-744.

- Генинг Т.П., Арсланова Д.Р., Абакумова Т.В., Антонеева И.И., Сидоренко Е.Г., Генинг С.О. Окислительная модификация белков и липидов в неоплазме и асцитической жидкости при экспериментальном раке яичников. Ульяновский медико-биологический журнал. 2012; 1: 72-75.