Референтные модели политики Китая, Индии, Бразилии и ЮАР в информационно-телекоммуникационной сфере как компоненты симбиотической стратегии БРИКС

Автор: Ровчак А.Ю.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Политика

Статья в выпуске: 9, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена решению научной проблемы, заключающейся в необходимости гармонизации разнородных национальных политик ключевых стран-партнеров России по объединению в информационно-телекоммуникационной сфере. Теоретической основой исследования выступают концепции цифрового суверенитета, разработанные в трудах В.А. Никонова и соавторов, и теории государственной отраслевой политики Т. Дая. Целью является обоснование стратегии взаимодополняющего партнерства как наиболее оптимального подхода к сотрудничеству в условиях гетерогенности. Методология работы основана на сравнительном анализе четырех референтных моделей – Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики (ЮАР) – в соответствии с подходом А. Лейпхарта. Научная новизна работы заключается в выявлении противоречия между общностью стратегических целей объединения и разнообразием подходов его членов, а также в концептуализации синергетического взаимодействия как механизма его разрешения. В результате анализа установлено, что прямое заимствование или унификация политик сложно реализуемы. Оптимальным решением является гибкое сочетание уникальных сильных сторон каждой из национальных моделей. Выводы исследования подтверждают, что многообразие подходов следует рассматривать не как барьер, а как стратегический ресурс для построения устойчивой системы коллективного цифрового суверенитета БРИКС.

БРИКС, цифровой суверенитет, государственная политика в ИТКС, референтная модель, сравнительный анализ, симбиотическая стратегия, международная информационная безопасность, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР

Короткий адрес: https://sciup.org/149149105

IDR: 149149105 | УДК: 327:004 | DOI: 10.24158/pep.2025.9.15

Текст научной статьи Референтные модели политики Китая, Индии, Бразилии и ЮАР в информационно-телекоммуникационной сфере как компоненты симбиотической стратегии БРИКС

Москва, Россия, ,

Institute of Law and National Security of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia, ,

Введение . В условиях нарастающей глобальной геополитической конкуренции и трансформации мирового порядка задача укрепления коллективного суверенитета в информационно-телекоммуникационной сфере (ИТКС) приобретает для БРИКС критическое значение. Глобальная конкуренция все больше смещается в сферу высоких технологий, что напрямую связано со сменой мирохозяйственных укладов и борьбой за лидерство в новой технологической революции (Глазьев, 2018: 15). Происходящая трансформация мировой политической системы характеризуется усилением роли незападных центров силы, что требует от них выработки согласованных подходов к стратегически важным сферам, к которым относится ИТКС. В этих условиях для БРИКС, представляющего авангард Мирового большинства (Бордачев, Суслов, 2024: 78), ключевым фактором укрепления субъектности становится обеспечение коллективного цифрового суверенитета – способности государств-участников совместно и на основе согласованных подходов реализовывать свои национальные интересы, формировать совместимую информационную инфраструктуру и коллективно защищать свои позиции в глобальном цифровом пространстве. Эта задача приобретает особую остроту в условиях продвижения западными странами инициатив, подобных «Глобальному цифровому договору» (Global Digital Compact)1 под эгидой ООН, формирующих внешние вызовы для объединения и требующих выработки альтернативных подходов.

Проблематика цифрового суверенитета, понимаемого как «способность государства самостоятельно и независимо осуществлять информационную политику, формировать и развивать национальную информационную инфраструктуру» (Цифровой суверенитет современного государства: содержание и структурные компоненты (по материалам экспертного исследования) …, 2021), активно разрабатывается в отечественной науке. Роль БРИКС как нового центра силы в глобальном управлении анализируется в работах Т.В. Бордачева и Д.В. Суслова (2024).

Однако, несмотря на наличие исследований, посвященных отдельным странам (Digital Sovereignty in the BRICS Countries …, 2023), в научной литературе сохраняется пробел в разработке моделей, позволяющих гармонизировать их разнородные подходы к ИТКС. Каждое государство объединения формирует собственную референтную модель – апробированную на национальном уровне систему подходов и практик в ИТКС. Таким образом, возникает противоречие между объективной необходимостью вырабатывать общую стратегию для ответа на внешние вызовы и невозможностью унифицировать столь разные национальные системы.

В качестве теоретической основы статья опирается на теорию государственной политики, заложенную в работах Г. Лассуэлла и развитую Т. Даем. Данная теория рассматривает политику как целенаправленную деятельность государства («все, что правительства решают делать или не делать»), направленную на решение общественных проблем (Dye, 2013).

В настоящей статье применяется сравнительный метод, который, по определению А. Лейпхарта, является одним из базовых научных методов для установления эмпирических связей между переменными (Lijphart, 1971: 683). В данном случае используется стратегия сравнительного анализа кейсов, позволяющая, как отмечают А. Джордж и Э. Беннетт, глубоко изучить сложные явления в их реальном контексте для построения теории (George, Bennett, 2005: 5). Единицами анализа (кейсами) выступают национальные референтные модели четырех стран: Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Выбор данных случаев обусловлен их значимостью в рамках БРИКС и репрезентативностью различных подходов.

Эмпирическую базу работы составили официальные документы (стратегии, законы) и научные публикации.

Задача настоящей статьи – на основе данного анализа обосновать необходимость перехода к стратегии взаимодополняющего партнерства как наиболее оптимальной модели сотрудничества для БРИКС.

Основная часть . Китайская Народная Республика демонстрирует наиболее комплексный и последовательный подход к обеспечению цифрового суверенитета. В основе национальной референтной модели лежит концепция киберсуверенитета, которая предполагает верховенство государства в управлении национальным сегментом Интернета, включая контроль над информационными потоками, данными и инфраструктурой. Политика КНР в ИТКС направлена на достижение полной технологической независимости и превращение страны в глобального лидера в цифровой сфере (Особенности политики государств-участников БРИКС ..., 2024: 23).

Стратегические основы и нормативно-правовая база политики КНР в ИТКС заложены в ряде ключевых документов. К ним относятся: «Стратегия развития Интернета» (2015 г.)2, «Стратегия развития национальной информатизации» (2016 г.)1, «Национальная стратегия кибербезопасности» (2016 г.)2, «Закон о кибербезопасности» (2017 г.)3, «Закон о защите персональных данных» (2020 г.)4, «Закон о безопасности данных» (2021 г.)5, а также многочисленные планы и программы развития отдельных технологических направлений (искусственный интеллект, 5G, полупроводники). Эти документы формируют всеобъемлющую правовую и стратегическую основу для государственного регулирования ИТКС. Особое внимание уделяется принципу управляемости информационного пространства, что, по мнению исследователей, делает китайскую модель наиболее жесткой среди стран объединения (Мирошников, 2024). Институциональным ядром системы управления является Администрация киберпространства Китая (CAC), обладающая широкими полномочиями по регулированию контента, защите данных и надзору за деятельностью интернет-компаний.

Ключевые направления политики цифрового суверенитета КНР:

-

1. Развитие и контроль над инфраструктурой. КНР добилась значительных успехов в развитии собственной ИКТ-инфраструктуры, включая создание крупнейшей в мире сети 5G и активное участие в прокладке трансграничных оптоволоконных кабелей в рамках инициативы «Цифровой Шелковый путь». Государство рассматривает контроль над цифровой инфраструктурой как неотъемлемое условие обеспечения национального суверенитета.

-

2. Достижение технологической независимости. Пекин реализует долгосрочную стратегию по снижению зависимости от иностранных технологий, особенно в критических областях, таких как производство полупроводников, разработка операционных систем и промышленного программного обеспечения (ПО). Программа «Сделано в Китае 2025» и последующие инициативы направлены на поддержку национальных технологических компаний (Huawei, Tencent, Alibaba, Baidu) и стимулирование научных исследований. Целью является создание полной и независимой от внешних акторов цепочки поставок в ИТКС.

-

3. Управление информационным пространством. В Китае действует многоуровневая система контроля и фильтрации интернет-контента, известная как «Великий китайский файрвол». Она направлена на предотвращение распространения информации, которая рассматривается как угроза государственной безопасности и общественной стабильности.

-

4. Подходы к обеспечению международной информационной безопасности (МИБ). КНР активно продвигает на международной арене концепцию «сообщества единой судьбы в киберпространстве», выступая за центральную роль государств в управлении Интернетом и обеспечении МИБ, а также за разработку международного кодекса поведения в информационном пространстве под эгидой ООН. Позиция КНР подробно рассмотрена российскими исследователями, которые указывают на стремление Пекина «сформировать международный консенсус вокруг принципов уважения киберсуверенитета и невмешательства во внутренние дела государств в информационном пространстве, а также совместного несения ответственности за обеспечение мира и безопасности в киберпространстве» (Особенности политики государств-участников БРИКС в сфере развития ИКТ, обеспечения национальной и международной информационной безопасности …, 2024: 42).

К сильным сторонам китайской модели относятся: высокая степень государственной координации, способность к долгосрочному планированию и масштабные инвестиции, что позволяет эффективно мобилизовывать ресурсы для решения стратегических задач. Однако такая модель сталкивается с критикой, связанной с ограничением свободы информации и рисками чрезмерной централизации. Активная глобальная экспансия китайских технологических компаний вызывает опасения в ряде стран и приводит к торговым, технологическим спорам и обвинениям в кибершпионаже.

В отличие от Китая, Республика Индия формирует модель, нацеленную на масштабную цифровую трансформацию на основе развития национальной ИТ-индустрии и создания цифровой общественной инфраструктуры. Индийский подход сочетает меры по стимулированию развития цифровой инфраструктуры и услуг с растущим вниманием к вопросам защиты данных и национальной безопасности.

Ключевой стратегической инициативой является флагманская программа «Цифровая Индия» (Digital India)1, запущенная в 2015 г. Она направлена на развитие цифровой инфраструктуры, предоставление государственных услуг и расширение цифровых прав граждан. Важнейшим шагом в области регулирования стало принятие в 2023 г. «Закона о защите цифровых персональных данных» (DPDP Act)2, который устанавливает правила обработки персональных данных граждан.

Ключевые направления референтной модели политики Индии в ИТКС включают:

-

1. Создание национальных цифровых платформ. Индия успешно создала и внедрила масштабные проекты цифровой общественной инфраструктуры, ставшие основой для развития множества цифровых услуг. К ним относятся уникальная система биометрической идентификации Aadhaar и единый платежный интерфейс (UPI), который произвел революцию в сфере цифровых платежей в стране, обрабатывая миллиарды транзакций ежемесячно.

-

2. Стимулирование ИТ-индустрии и инноваций. Индия известна своим мощным сектором ИТ-услуг и аутсорсинга. Правительство активно поддерживает развитие стартапов (инициатива Startup India) и стремится превратить страну в глобальный хаб для разработки программного обеспечения. Национальная ассоциация компаний-разработчиков программного обеспечения и сервисных компаний (NASSCOM) играет важную роль в развитии ИТ-сектора.

-

3. Обеспечение кибербезопасности. С ростом цифровизации Индия формирует национальную систему кибербезопасности, включая создание Национального координационного центра по кибербезопасности и отраслевых групп реагирования на компьютерные инциденты (CERT-In).

-

4. Технологический суверенитет. В последнее время Индия, по примеру Китая, активизировала усилия по достижению самодостаточности в критических технологиях, запустив программу «Make in India» и схемы стимулирования производства (PLI), особенно в сфере полупроводников, стремясь создать собственную экосистему и снизить зависимость от импорта.

К сильным сторонам индийского подхода относятся успешные и масштабные проекты по созданию цифровой общественной инфраструктуры (так называемой India Stack), динамично развивающийся ИТ-сектор и значительный кадровый потенциал. В то же время проблемными зонами остаются преодоление цифрового неравенства между городскими и сельскими районами, а также зависимость от импорта высокотехнологичного оборудования, особенно в сфере полупроводников, несмотря на прилагаемые усилия.

Федеративная Республика Бразилия формирует референтную модель, которая характеризуется стремлением сочетать экономическое развитие, основанное на цифровых технологиях, с защитой прав граждан и демократических принципов в онлайн-среде. Подход Бразилии отличается активным участием государства в развитии инфраструктуры и принятием прогрессивного законодательства в области прав граждан в Интернете.

Стратегические основы и нормативно-правовая база бразильской политики в ИТКС включают несколько ключевых документов и инициатив. Важнейшим документом является «Основополагающие принципы Интернета в Бразилии» (Marco Civil da Internet, Закон № 12.965/2014)3. Этот закон, разработанный при активном участии гражданского общества, закрепляет такие принципы, как сетевая нейтральность, защита частной жизни и свобода выражения мнений. Другим значимым актом является «Общий закон о защите данных» (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Закон № 13.709/2018)4, созданный по образцу европейского GDPR.

Ключевые направления политики цифрового суверенитета Бразилии:

-

1. Развитие инфраструктуры и преодоление цифрового неравенства. Правительство прилагает усилия для расширения доступа к ИКТ, особенно в отдаленных регионах, через государственные программы и частные инвестиции, включая развертывание сетей 5G. Однако «цифровой разрыв», обусловленный социально-экономическим неравенством, остается серьезным вызовом, что отмечают исследователи НАМИБ (Особенности политики государств-участников БРИКС в сфере развития ИКТ, обеспечения национальной и международной информационной безопасности …, 2024: 88).

-

2. Управление информационным пространством и защита прав граждан. Бразильский подход делает акцент на защите прав пользователей. В стране ведутся активные дискуссии о

методах борьбы с дезинформацией (законопроект PL 2630/20201) с учетом необходимости соблюдения прав и свобод.

-

3. Развитие цифровой экономики. Бразилия видит в цифровой экономике важный источник роста. Активно развиваются финансовые технологии, примером чему служит система мгновенных платежей PIX, разработанная Центральным банком, и платформа цифровых госуслуг gov.br.

-

4. Подходы к обеспечению МИБ. Бразилия традиционно реализует многосторонний подход к этим вопросам, в рамках которого последовательно выступает за предотвращение конфликтов и укрепление мер доверия в цифровом пространстве (Игнатов, 2025). Позиция страны направлена на снижение напряженности, недопущение милитаризации цифрового пространства и расширение мер доверия.

К сильным сторонам бразильского подхода можно отнести прогрессивное законодательство в области прав в Интернете, активное гражданское общество и значительный внутренний рынок. Проблемными зонами остаются: цифровое неравенство, зависимость от импорта высокотехнологичного оборудования и вызовы, связанные с киберпреступностью и дезинформацией.

Референтная модель политики Южно-Африканской Республики (ЮАР) в информационнотелекоммуникационной сфере нацелена на преодоление «цифрового разрыва», формирование инклюзивного информационного общества и стимулирование экономического роста за счет цифровых технологий. Страна стремится использовать потенциал ИТКС для решения острых социально-экономических проблем, таких как бедность, неравенство и безработица2.

Цифровую политику ЮАР определяют: «Белая книга о национальной интегрированной политике в области ИКТ» (2016), «Национальная стратегия электронного правительства и дорожная карта» (2017), а также отраслевое законодательство3. Документы направлены на создание гибкой регуляторной среды, способствующей социально-экономическому развитию.

Ключевые направления политики цифрового суверенитета ЮАР:

-

1. Развитие инфраструктуры и обеспечение доступа. Одним из главных приоритетов является расширение доступа к широкополосному Интернету, особенно в сельских районах, в рамках проекта SA Connect.

-

2. Технологическое развитие и инновации. ЮАР стремится развивать собственный научнотехнический потенциал, поддерживая исследовательские центры и программы по развитию цифровых навыков (через Национальное агентство по развитию электронных навыков, NEMISA). Однако страна сталкивается с проблемой «утечки мозгов» и зависимостью от импорта оборудования.

-

3. Подходы к обеспечению МИБ. ЮАР активно участвует в международных и региональных инициативах по обеспечению МИБ, включая форматы ООН и Африканского союза. Страна является участником Конвенции Африканского союза о кибербезопасности и защите персональных данных (так называемая Малабская конвенция)4.

-

4. Институциональное развитие. Для реализации политики в стране создан Национальный центр кибербезопасности и регуляторный орган по вопросам связи (ICASA).

К сильным сторонам можно отнести относительно развитую по африканским меркам ИКТ-инфраструктуру и наличие законодательной базы. Однако страна сталкивается с серьезными вызовами: высоким уровнем цифрового неравенства, нехваткой квалифицированных кадров в ИТ-сфере и проблемами, связанными с киберпреступностью.

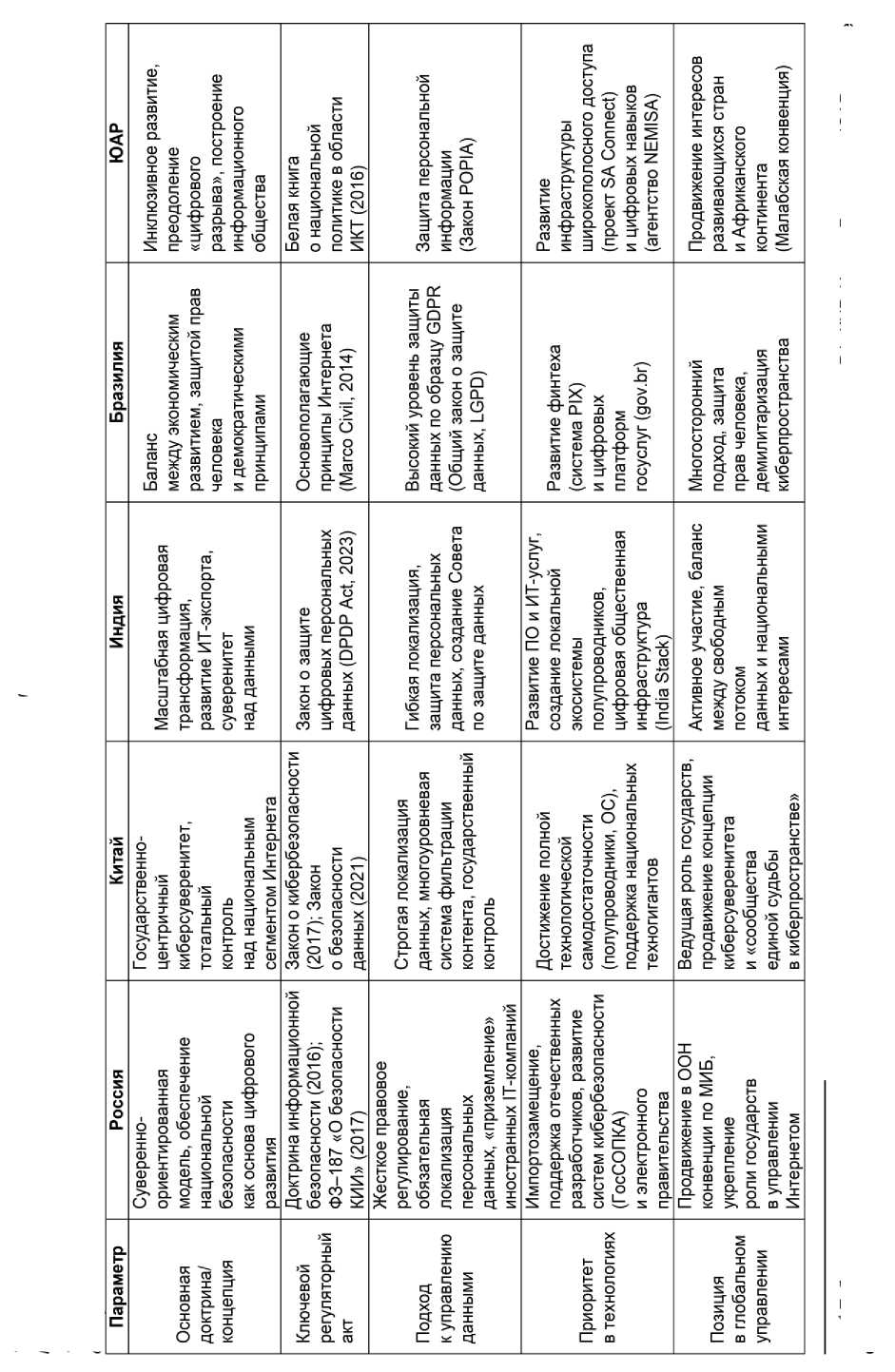

Представленная ниже табл. 1 содержит систематизированный сравнительный анализ ключевых параметров национальных референтных моделей политики в ИТКС стран БРИКС, включая Российскую Федерацию (РФ). Выбранные для сравнения параметры – основная концепция, ключевой регуляторный документ, подход к управлению данными, технологические приоритеты и позиция в глобальном управлении – позволяют комплексно оценить стратегические установки, институциональный дизайн и практическую направленность политики каждого из государств. Такой структурированный подход дает возможность наглядно сопоставить различные национальные траектории достижения цифрового суверенитета.

1 Таблица составлена автором на основе анализа национальных стратегических документов и законодательных актов РФ, КНР, Индии, Бразилии и ЮАР, а также отчетов профильных международных организаций (ITU, UNCTAD) за 2021-2024 гг.

Таблица 1 - Сравнительные характеристики референтных моделей политики ключевых стран БРИКС в ИТКС1 Table 1 - Comparative Characteristics of Reference Policy Models of Key BRICS Countries in the ITC _______________________________________

В табл. 2 представлены ключевые количественные показатели, которые позволяют провести сравнительный анализ уровня развития и специфики ИТКС в странах БРИКС. Выбранные индикаторы отражают три важнейших аспекта цифрового развития: уровень доступа и проникновения инфраструктуры, качество и безопасность цифровой среды, а также уровень развития цифровой экономики и электронного правительства. Эти метрики в совокупности дают объективное представление о состоянии информационно-телекоммуникационной сферы, достижениях и существующих вызовах для указанных стран объединения. Анализ данных позволяет выявить картину значительной гетерогенности. С одной стороны, наблюдается практически повсеместный охват населения мобильной связью. С другой – сохраняется существенный разрыв в уровне проникновения Интернета, где Россия и Бразилия демонстрируют показатели, сопоставимые с развитыми странами, в то время как в Индии почти половина населения все еще не имеет регулярного доступа к Сети. Наибольшие диспропорции видны в показателях цифровой экономики и безопасности: Индия является безусловным лидером по доле экспорта ИКТ-услуг, что отражает ее глобальную специализацию. Россия и Китай, в свою очередь, занимают очень высокие позиции в Глобальном индексе кибербезопасности, что свидетельствует о приоритетном внимании государств к вопросам защиты информационного пространства. Эти данные подтверждают, что страны БРИКС находятся на разных стадиях цифровой зрелости, что делает унификацию их политик сложно реализуемой и обосновывает необходимость поиска гибких, взаимодополняющих моделей сотрудничества.

Таблица 2 – Основные цифровые показатели ключевых стран БРИКС1

Table 2 – Key Digital Indicators of Key BRICS Countries

|

Показатель |

Бразилия |

Россия |

Индия |

Китай |

ЮАР |

|

Население (млн, 2024) |

216 |

146 |

1 428 |

1 425 |

61 |

|

Проникновение Интернета (% населения) |

84,3 % |

88,2 |

48,7 |

77,5 |

72,3 |

|

Абоненты мобильной связи (на 100 чел.) |

98,2 |

161,7 |

82,5 |

120,6 |

107,5 |

|

Экспорт ИКТ-услуг (% от общего экспорта услуг) |

5,2 |

7,9 |

49,3 |

7,8 |

10,7 |

|

Индекс развития электронного правительства ООН (EGDI) |

0,814 (очень высокий) |

0,816 (очень высокий) |

0,672 (высокий) |

0,812 (очень высокий) |

0,729 (высокий) |

|

Вклад цифровой экономики в ВВП (%) |

~24 |

~5 |

~8 |

~10 |

~3 |

|

Глобальный индекс кибербезопасности МСЭ (GCI Score) |

97,52 (26 место) |

98,05 (5 место) |

97,5 (10 место) |

98,54 (8 место) |

88,16 (59 место) |

Заключение . Проведенный сравнительный анализ национальных стратегий и практик государственного управления в ИТКС ключевых стран БРИКС позволил установить, что сочетание общих устремлений к цифровому суверенитету с существенными различиями в национальных референтных моделях регулирования, уровнях технологического развития и приоритетах формирует противоречие. Этот вывод подтверждает, что унификация политик или прямое заимствование опыта в рамках БРИКС сложно реализуемо и нецелесообразно. Разрешение данного противоречия требует поиска новых моделей взаимодействия. Наиболее перспективным путем является формирование стратегии взаимодополняющего партнерства, основанной на гибкой гармонизации и взаимной адаптации. Такой подход предполагает не отказ от национальных моделей, а синергетическое объединение их уникальных сильных сторон. Как показал анализ российской модели, ее ценность для БРИКС заключается не в универсальности, а в адаптационном потенциале ее компонентов в рамках более сложной, многоуровневой системы сотрудничества (Ровчак, 2025: 113).

Для реализации стратегии взаимодополняющего партнерства странам БРИКС целесообразно рассмотреть следующие шаги:

-

1. В контексте институционального развития учредить постоянно действующий Совет БРИКС по цифровому управлению для координации национальных подходов, а также создать Фонд цифровых инноваций БРИКС для поддержки совместных научно-исследовательских проектов.

-

2. Для укрепления технологического сотрудничества запустить проекты по созданию совместных доверенных технологических платформ и формированию общего реестра доверенного программного обеспечения, используя российский опыт.

-

3. В рамках укрепления кибербезопасности создать совместный центр БРИКС по реагированию на киберинциденты (BRICS-CERT) для оперативного обмена информацией об угрозах, опираясь на опыт создания российской системы ГосСОПКА.

1 Составлено автором на основе данных Международного союза электросвязи (ITU), Всемирного банка, Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) и национальных статистических отчетов за 2022– 2024 гг.

Реализация этих мер может превратить многообразие национальных подходов из проблемы в стратегическое преимущество, способствуя построению сложной, многоуровневой и гибкой системы сотрудничества. Адаптивное симбиотическое взаимодействие в рамках объединения позволит БРИКС эффективно формировать коллективный цифровой суверенитет и играть роль одного из ключевых архитекторов более справедливого и безопасного глобального цифрового пространства.