Рефиксация заднего корня внутреннего мениска в комбинации с проксимальной остеотомией малоберцовой кости

Автор: Римский А.А., Гаркави А.В., Романов Д.А., Кнеллер Л.О.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 4 (58), 2024 года.

Бесплатный доступ

Восстановление повреждения заднего корня внутреннего мениска является общепринятой процедурой. При наличии варусной деформации, для улучшения клинико-функциональных результатов, требуется выполнение различных вариантов корригирующих остеотомий. Альтернативой им является проксимальная остеотомия малоберцовой кости (ПОМК).Целью данной работы явилась оценка эффективности ПОМК в комбинации с рефиксацией заднего корня внутреннего мениска.Материалы и методы. В проспективном рандомизированном исследовании были исследованы две группы пациентов с разрывом заднего корня внутреннего мениска. В обоих случаях выполнена рефиксация корня мениска, в первой группе была выполнена ПОМК, в другой нет. Для анализа выполнили оценку болевого синдрома по 100-бальной ВАШ, клинико-функциональное состояние по шкале Lysholm и провели измерения угла HKA и MAD до и после операции.Результаты. В обоих группах балл по Lysholm увеличился в 2,0 и 2,1. В 1 группе получено 81,2% - отличных результатов и 18,8 удовлетворительных. В 2 группе 71,9 % отличных результатов, 25,0 % - удовлетворительный, один (3,1%) неудовлетворительный. В группе пациентов с ПОМК отмечено увеличение угла HKA на 1,34 ± 0,65°. и уменьшение MAD на 45,00 ± 29,40 мм. При проведении анализа зависимости угла HKA и показателя Lysholm были получены статистически значимые различия и заметной тесноты прямая связь данных показателей.Заключение. Комбинация рефиксации корня мениска с ПОМК является перспективным методом лечения, так как при этом увеличивается угол HKA, снижается нагрузка на внутренние отделы сустава и как следствие позволяет добиться лучших клинико-функциональных результатов.

Внутренний мениск, проксимальная остеотомия малоберцовой кости, восстановление корня

Короткий адрес: https://sciup.org/142244694

IDR: 142244694 | УДК: 617-089.844 | DOI: 10.17238/2226-2016-2024-4-31-38

Текст научной статьи Рефиксация заднего корня внутреннего мениска в комбинации с проксимальной остеотомией малоберцовой кости

THE DEPARTMENT OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

Патология коленного сустава является самой частой причиной обращения пациента к травматологу-ортопеду. Одной из частых патологий является повреждение внутреннего мениска и около 30% составляют повреждения заднего корня внутреннего мениска (ПЗКВМ).[1, 19] Таким образом, ПЗКВМ является достаточно частой патологией, однако, редко своевременно диагностируемой.[13] ПЗКВМ приводит к нарушению целостности полукольца внутреннего мениска и исключению контактного напряжения в нем, что в свою очередь приводит к потере его функции. Последствия повреждения корня внутреннего мениска коленного сустава сопоставимы с полной резекцией мениска, приводя к быстрому прогрессированию остеоартроза и разрушению сустава.[10, 11]

Проведено ряд работ по изучению результатов артроскопической рефиксации корня внутреннего мениска и получены убедительные данные о клинической эффективности восстановления корня мениска. Результаты консервативного лечения были сопоставимы с результатами менискэктомии, показывая выраженное прогрессирование остеоартроза коленного сустава, снижение качества жизни и раннюю конверсию в тотальное эндопротезирование коленного сустава. [7, 12]

Однако и после восстановления корня мениска зачастую встречаются неудовлетворительные клинические и функциональные результаты, что заставляет обратить внимание на факторы, влияющие на исход операции.

Ряд авторов[3, 6, 8] сходятся во мнении, что варусная деформация является прогностически значимым фактором, влияющим на неблагоприятный исход после рефиксации заднего корня внутреннего мениска.

В связи с этим множество авторов рекомендует выполнение корригирующих остеотомий с целью коррекции нагрузки на коленный сустав, для улучшения клинический результатов рефиксации корня внутреннего мениска.[14, 17, 18]

Для снижения нагрузки на медиальные отделы коленного сустава существуют различные варианты корригирующих остеотомий в зависимости от уровня деформации: остеотомия большеберцовой или бедренной костей. Но данные методы весьма травматичны. С учетом, что повреждение корня внутреннего мениска встречаются у пациентов старшей возрастной категории, вышеперечисленные варианты оперативного лечения несут за собой ряд послеоперационных осложнений. В связи с этим встает вопрос о менее инвазивных вариантах коррекции нагрузки на внутренние отделы коленного сустава. Существует метод проксимальной остеотомии малоберцовой кости, который заключается в резекции сегмента малоберцовой кости на уровне проксимального ее отдела. Данный метод является малотравматичным и с меньшим риском послеоперационных осложнений. Ряд авторов едино сходятся во мнении, что данная методика снижает нагрузку на внутренние отделы коленного сустава и уменьшает варусную деформацию.[4, 15, 21]

Материалы и методы

В проспективное рандомизированное исследование были включены 64 пациента, которым на основании данных анамнеза, клинического осмотра и результатов МРТ был поставлен диагноз: разрыв корня внутреннего мениска коленного сустава. Так же всем пациентам выполнена телерентгенография обоих нижних конечностей в положении стоя. На данных рентгенограммах была определена механическая ось нижней конечности, расстояние от центра сустава до механической оси (Mechanical Axis Deviation - MAD) и угол HKA (Hip-Knee-Ankle).

Критерии включения в исследование:

-

- Разрыв корня внутреннего мениска 2, 4 типа по классификации LaPrade

-

- Угол HKA открыт кнутри и меньше или равен 5°

Критерии невключения в исследование:

-

- Сопутствующие повреждения связочного аппарата коленного сустава.

-

- Рентгенологические признаки остеоартроза > 2 ст. по Kellgren-Lawrence.

-

- Масса тела пациента (ИМТ) ≥35 кг/м2.

-

- Трофические нарушения и гнойно-воспалительные процессы в области коленного сустава.

Пациенты были разделены на 2 группы. 1 группа – пациенты с рефиксацией корня внутреннего мениска и проксимальной остеотомией малоберцовой кости. 2 группа - пациентам выполнено оперативное вмешательство в объеме шва корня внутреннего мениска с транстибиальной фиксацией пуговицей. Пациенты были разделены случайным образом.

Проведена оценка состояния коленного сустава по 100-баль-ной шкале ВАШ и шкале-опроснику Lysholm до операции и на контрольных осмотрах через 12 мес. Нами был установлен оценочный диапазон: от 79-100 баллов – отличный результат, 65-78 баллов – удовлетворительный, < 65 баллов – неудовлетворительный. Также проводили оценку показателя MAD и HKA на обзорных телерентгенограммах нижних конечностей через 12 мес. с момента операции.

Методика оперативного вмешательства

Все оперативные вмешательства выполнены одной группой хирургов под спинальной анестезией.

Вначале из стандартных артроскопических доступов выполняли ревизию коленного сустава. Далее «освежали» край разрыва и место крепления корня мениска шейвером, также производили кюретаж места крепления и приступали к формированию канала в большеберцовой кости.

Мы формировали канал к точке инсерции корня мениска через наружный мыщелок большеберцовой кости, предварительно выполнив к нему передне-наружный послойный доступ до 4 см. Благодаря такому расположению канала последующее натяжение мениска происходило кнаружи, вниз и кпереди, что позволяло позиционировать его задний рог более анатомично.

Для формирования канала использовали специальный направитель, а также ретроградное сверло FlipCutter, которое благодаря своей конструкции позволяло увеличить диаметр концевой части в полости сустава, и путем обратного рассверливания на 3-4 мм освежать зону инсерции корня для улучшения сращения.

Через сформированный канал в передне-медиальный артроскопический порт заводили нить-проводник, после чего задний рог мениска прошивали с использованием инструмента Knee Scorpion двумя нерассасывающимися нитями с формированием блокируемых петель. Данные нити посредством нити-проводника выводили на наружный кортикальный слой большеберцовой кости и поочередно завязывали с умеренным натяжением на кортикальной пуговице при вальгусной нагрузке на коленный сустав и сгибании 30°.

Вторым этапом выполняли проксимальную остеотомию малоберцовой кости. На расстоянии 8–10 см от верхушки малоберцовой кости выполняли доступ в проекции между длинной малоберцовой и камбаловидной мышцами. Через межмышечное пространство выделяли малоберцовую кость.

Выполняли рассечение надкостницы электрокоагулятором, тем самым размечая резецируемый сегмент размером 1-2 см. Осциляторной пилой выполняли остеотомию по отмеченным уровням. Удаляли сегмент, костный канал малоберцовой кости пломбировали воском.

Послеоперационное ведение пациентов.

Послеоперационное ведение было одинаковым для всех включенных в исследование пациентов. На следующие сутки после операции с целью контроля расположения кортикальной пуговицы выполняли рентгенографию коленного сустава в двух проекциях. Осевую нагрузку на оперированную конечность полностью исключали на 6 недель с момента операции. Иммобилизацию нижней конечности не применяли, однако на этот срок ограничивали сгибание в коленном суставе до 90°. С первого послеоперационного дня выполняли изометрические упражнения для мышц нижних конечностей. Через 6 недель пациенты давали полную нагрузку на оперированную конечность, восстанавливали походку и полный объем движений в коленном суставе, занимались активным укреплением мышц.

Статистическая обработка данных

Статистическую обработку полученных данных выполняли при помощи программы Microsoft Excel 16.42 и IBM SPSS 23. Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка. Сравнение двух групп по количественному показателю, имеющему нормальное распределение, при условии равенства дисперсий выполняли с помощью t-критерия Стьюдента, при неравных дисперсиях - с помощью t-критерия Уэлча. Направление и теснота корреляционной связи между двумя количественными показателями оценивали с помощью коэффициента корреляции Пирсона или с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Для проверки статистической значимости полученных данных использовали t-критерий Стьюдента, на основании которого находили p-значение. При p<0,05 различия считали статистически значимыми.

Результаты лечения

У всех пациентов послеоперационный период протекал без особенностей. У одного пациента из 1 группы, была отмечена нейропатия малоберцового нерва с чувствительными расстройствами без двигательного дефицита, однако это не повлияло на функциональный результат лечения коленного сустава.

В 1-й группе пациентов средний балл по шкале Lysholm до операции составил 41,84 ± 12,18, после операции он увеличился в 2,0 раза и составил 85,56 ± 7,26 балла (p < 0,001). У 81,2% пациентов по данной шкале мы получили отличный результат, у 18,8% - удовлетворительный. Неудовлетворительный результат не отмечен ни в одном наблюдении.

Во 2-й группе пациентов средний бал по шкале Lysholm до операции составил 38,62 ± 12,52, после операции он увеличился в 2,1 раза и составил 79,88 ± 10,59 балла (p < 0,001). У 71,9 % пациентов мы получили отличный результат, у 25,0 % - удовлетворительный, в одном случае (3,1%) неудовлетворительный.

Нами был выполнен анализ углов HKA после операции в 1 и 2 группах пациентов в зависимости от результата и соответствующего оценочного диапазона по шкале Lysholm. Были выявлены существенные статистически значимые отличия (p < 0,001) (таблица 1)

Таблица 1

Значения HKA (в градусах) после операции в зависимости от оценки результата по шкале Lysholm

|

Категории |

1 группа |

2 группа |

||||

|

M ± SD |

95% ДИ |

n |

M ± SD |

95% ДИ |

n |

|

|

Отлично |

177,54 ± 1,17 |

177,07 178,02 |

26 |

176,35 ± 0,98 |

175,92 – 176,77 |

23 |

|

Удовлетворительно |

175,50 ± 0,84 |

174,62 176,38 |

6 |

175,12 ± 0,35 |

174,83 – 175,42 |

8 |

|

Неудовлетворительно |

-- |

-- |

-- |

175,00 |

nan – nan |

1 |

Отмечено, что в 1-й группе (с выполненной остеотомией малоберцовой кости), через 12 мес у пациентов изменились средние значения угла HKA, механической оси конечности и MAD. В 1 группе HKA до операции составлял 176,06 ± 1,22°, после операции 177,16 ± 1,37 °, MAD 131,25 ± 34,24 мм. и 86,25 ± 26,73 мм. соответственно. Увеличение угла HKA составило 1,34 ± 0,65°. и уменьшение MAD на 45,00 ± 29,40 мм. Примером может служить телерентгенограмма пациента П. (рисунок 1)

Во 2-й группе средние значения угла HKA до операции составили 176,00 ± 1,02°, а MAD 130,31 ± 29,13 мм. После операции изменений в данных параметрах не было выявлено.

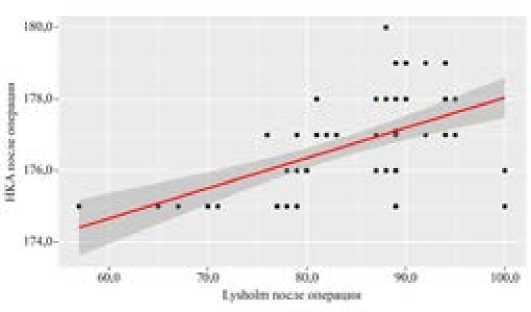

Нами был выполнен корреляционный анализ взаимосвязи результата после операций по шкале Lysholm и угла HKA, объединив конечные результаты обеих групп. (таблица 2)

Таблица 2

Корреляционная зависимость послеоперационных показателей по шкале Lysholm и HKA

|

r xy |

Теснота связи по шкале Чеддока |

p |

|

0,600 |

Заметная |

< 0,001 |

При оценке связи показателей HKA и Lysholm после операций была установлена заметной тесноты прямая связь. При увеличении баллов по шкале Lysholm после операций на 1 балл следует ожидать увеличение угла HKA на 0,085°. Это объясняет 36,0% наблюдаемой дисперсии угла HKA после операций.

(рисунок 2)

А

Рисунок 1 – Пациент П. угол HKA на телеренгенограммах до (А) и после (Б) операции

Рисунок 2 – Зависимость угла HKA после операции от результата Lysholm

При анализе HKA в зависимости от категории оценочного диапазона по шкале Lysholm после операции были установлены статистически значимые существенные различия (p < 0,001) (используемый метод: t–критерий Уэлча).(таблица 3)

Таблица 3

регрессии. Число наблюдений составило 64. Полученная регрессионная модель является статистически значимой (p < 0,001). Исходя из значения коэффициента детерминации Най-джелкерка, модель объясняет 41,6% наблюдаемой дисперсии показателя по шкале Lysholm. При увеличении HKA на 1 град. шансы отличного результата увеличивались в 7 раз. (таблица 4)

Зависимость HKA после операций от оценки Lysholm

|

Оценка результата по Lysholm |

HKA после операции (град) |

t |

df |

p |

||

|

M ± SD |

95% ДИ |

n |

||||

|

Отличный |

176,98 ± 1,23 |

176,63 177,34 |

49 |

-7,344 |

49,981 |

< 0,001 |

|

Прочие |

175,27 ± 0,59 |

174,94 175,60 |

15 |

|||

HU I T«Ml

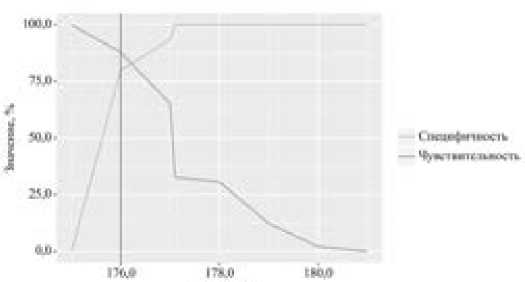

Рисунок 4 – Логистическая регрессионная модель чувствительности и специфичности в зависимости от пороговых значений HKA

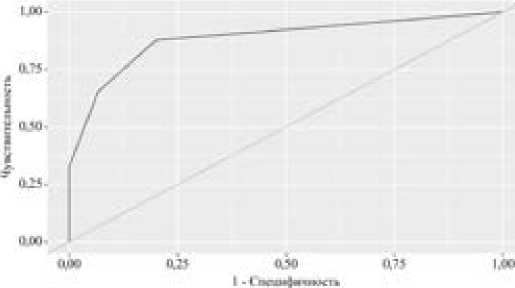

При оценке вероятности отличного результата в зависимости от угла HKA после операции с помощью ROC-анализа, была получена следующая ROC-кривая (рисунок 3) и выполнено определения оптимального порога отсечения (точка cut-off) с построением логистической регрессионной модели чувствительности и специфичности. (рисунок 4)

Таблица 4

Рисунок 3 – ROC-кривая, характеризующая зависимость вероятности результата Lysholm от угла HKA после операции

Площадь под ROC-кривой составила 0,886 ± 0,041 с 95% ДИ: 0,804 – 0,967. Полученная модель была статистически значимой (p < 0,001). Пороговое значение угла HKA после операций в точке cut-off, которому соответствовало наивысшее значение индекса Юдена, составило 176,000. Отличный результат можно прогнозировать при значении угла HKA после операции выше данной величины или равном ей. Чувствительность и специфичность модели составили 87,8% и 80,0%, соответственно.

Была разработана прогностическая модель для определения вероятности результатов по шкале Lysholm в зависимости от угла HKA после операции методом бинарной логистической

Характеристики связи предикторов модели с вероятностью выявления результата по шкале Lysholm

|

Предикторы |

Неурегулированный |

Урегулированный |

||

|

COR; 95% ДИ |

p |

AOR; 95% ДИ |

p |

|

|

HKA |

7,278; 2,425 – 21,824 |

< 0,001 |

7,278; 2,425 – 21,824 |

< 0,001 |

При оценке показателя MAD после операции в зависимости от результатов по шкале Lysholm в обоих группах, нам не удалось выявить статистически значимых различий. (p = 0,481) (используемый метод: t–критерий Стьюдента).

Средний возраст пациентов в 1 группе составил 55,38 ± 6,74, во 2 группе 54,59 ± 7,08. При оценке возраста в зависимости от результата функционального состояния коленного сустава по шкале Lysholm, не удалось установить статистически значимых различий (p = 0,226) (используемый метод: t–критерий Стьюдента).

Средний показатель болевого синдрома в 1 группе снизился с 77,19 ± 9,58 балла по ВАШ до 15,94 ± 12,92 балла. Разница составила 61,25 баллов. Такое уменьшение болевого синдрома в 4,8 раза является статистически значимым отличием (p < 0,05).

Обсуждение

В наших наблюдениях отмечено статистически значимое улучшение функционального состояния коленного сустава по- сле артроскопической рефиксации корня внутреннего мениска, что совпадает с данными ряда авторов.[5, 9, 16]

Отмечено статистически значимое улучшение функционального состояния коленного сустава по шкале Lysholm. Ряд авторов публикуют схожие результаты своих исследований. [3, 5, 6, 8]

Выявлено статистически значимое улучшение функционального состояния коленного сустава при увеличении угла HKA. Данное положение совпадает с результатами исследования Lee H. I. еt al.[14], в котором они проводили корригирующую остеотомию проксимального отдела большеберцовой кости вместе с рефиксацией корня внутреннего мениска. Схожие результаты в аналогичной работе приводят Nha K. W. et al. [17]. Однако ограничением данных работ является то, что эти авторы остеотомию проводили у пациентов с более выраженной варусной деформацией, и отсутствовала группа контроля.

Hwang et al.[8] в совей работе по изучению факторов, влияющих на результаты рефиксации корня внутреннего мениска, показали, что наиболее значимым фактором риска неудовлетворительного результата является варусная деформация конечности, с величиной которой напрямую коррелировали неудовлетворительные клинические результаты. Эти данные подтверждает публикация Kyu Sung Chung et al.[6] – в наблюдениях у пациентов после фиксации корня мениска с более выраженной варусной деформацией происходило более быстрое прогрессирование артроза, с последующей конверсией в тотальное эндоротезирование, в то время как при менее выраженной деформации такая операция не потребовалась. Ahn J. H. et al.[3] провели работу по изучению факторов, неблагоприятно влияющих на клинический результат после восстановления корня внутреннего мениска. Получены хорошие результаты, однако увеличение угла варусной деформации значимо коррелировало с худшим клиническим результатом.

В нашей работе в результате выполнения проксимальной остеотомии малоберцовой кости мы получили увеличение угла HKA на 1,34° ± 0,65°. В работе Брижань Л. К. с соавт.[2] после выполнения данной процедуры получено уменьшение угла варусной деформации на 2,84° ± 0,7°. Данные положения подтверждаются в систематическом обзоре выполненном Ashraf M. et al.[4], где указано, что при выполнении ПОМК происходит увеличение угла HKA в среднем в пределах 6°, однако стоит заметить, что в разных наблюдениях были разные сроки после выполнения ПОМК, и авторы отмечают тенденцию со временем к увеличению угла HKA. Вышеперечисленные положения показывают, что есть тенденция к увеличению шансов на получение хорошего клинического результата при комбинации проксимальной остеотомии малоберцовой кости и рефиксации заднего корня внутреннего мениска коленного сустава.

Выводы