Рефлексия как способ философского мировоззрения

Бесплатный доступ

В современных представлениях философского мировоззрения рефлексия играет различную роль. Во-первых, она определяет предметную область философии, ее специфическую проблематику. Во-вторых, она определяет ее концептуальный аппарат, средства решения мировоззренческих проблем. В-третьих, она выступает как способ самоопределения философии в культуре конкретной исторической эпохи, как участница культурно-исторического процесса.

Короткий адрес: https://sciup.org/147150498

IDR: 147150498 | УДК: 101+140.8+101.8

Текст научной статьи Рефлексия как способ философского мировоззрения

Цель статьи — определить роль рефлексии в системе философского мировоззрения.

В системе философского мировоззрения выделяются различные аспекты: онтологический, гносеологический, логический, аксиологический, прак-сео-логический, антропологический, этический, эстетический и др. Однако сама его системная целостность представляется по-разному. В решении этой проблемы можно выделить различные подходы. Доминирующим в отечественной литературе пока остается предметный или структурный подход. В его основе лежит принцип организации философского знания по проблематике являющейся предметом. Исходя из формулировки основного вопроса философии Ф. Энгельсом, Т.И. Ойзерман, таким образом, выделил в философии два главных аспекта — онтологический и гносеологический [И, с. 49—128]. В.В. Миронов утверждает в качестве основных аспектов три ■— онтологический, гносеологический и аксиологический [10, с. 9] Д.И. Дубровский говорите многомерности предмета философии, считает, что указанные аспекты не охватывают всю ее проблематику. По его мнению, в ней должно выделяться четыре основных аспекта — онтологический, гносеологический,аксиологический и праксеологический [3]. Имеются и другие выделения, сочетания и вариации предлагаемых при таком подходе в качестве основных аспектов философии. Примечательно, что в их число методологический, как правило, не попадает. Чаще всего он представляется составляющей либо гносеологического, либо логического аспекта. Однако философская рефлексия по предметному основанию выделяется в каждом таком аспекте [3].

Другой, менее распространенный подход к решению данной проблемы можно назвать функционально-деятельностным. В известной мере он является противоположным первому. Этот подход представлен, например, в работах М.С. Кагана, указавшего в качестве его первоисточника работу К.Н. Любутина [5]. Выделение основных аспектов здесь опосредствуется полаганием базовых для философского мировоззрения категорий «субъект» и «объект». Причем их теоретическое осознание человеком изначально связывается с определенным уровнем развития философской рефлексии. Отмечая, что различие между субъектом и объектом имеет относительный, функциональный (ролевой) характер, авторы говорят о принципиальном значении в деятельностном отношении субъекта к объекту наличия трех аспектов — практического, познавательного и ценнос тного. Философская рефлексия как способ самоопределения философии подразделяется, таким образом, на праксеологическую, гносеологическую и аксиологическую.

В методологических исследованиях философской рефлексии намечен и третий подход к формированию философского мировоззрения, предполагающий, так сказать, его имманентное развитие в исторической перспективе. Попытку построить рефлексивную модель философского знания, которая должна охватывать собой все существующие философские учения, школы и системы, т. е. иметь универсальный характер, осуществил В.Л. Каганов [6, с. 173—182]. Однако, в предположенной им модели определенные выше аспекты оказываются методологическими составляющими рефлексивного подхода к философскому знанию и не имеют самостоятельного значения.

" Методологическое мышление, формирующее мировоззрение, С. Попов представляет как поэтапный культурно-исторический процесс. При этом он выделяет три его фазы: «первая фаза — мышление как инструмент (способ) исчисления сущностей — Логика Аристотеля; вторая — мышление как способ создания идеальных сущностей — новоевропейская наука; третий, в создании которого участвует методология — мышление как способ создания новых миров» [12]. -

Как видно, в представленных подходах к формированию системной целостности философского мировоззрения философская рефлексия играет различную роль и занимает различное место. В первом из них, она определяет предметную область философии, ее специфическую проблематику и оказывается составляющей ее онтологического, гносеологического и др. аспектов. Во втором подходе она определяет ее концептуальный аппарат, средства решения мировоззренческих проблем, т. е. является .методом самой философии как специфического, теоретического мировоззрения. В третьем случае, она выступает как способ самоопределения философии в культуре конкретной исторической эпохи, как участница культурно-исторического процесса. В этом отношении она оказывается философским методом. В таком контексте «философская рефлексия» обретает довольно тонкие смысловые различия, требующие аналитического уточнения. Причем, с точки зрения поставленной цели важно учесть не только ее многозначность, но и истинный смысл.

Наличие разных подходов в системном представлении философского мировоззрения свидетельству- ет, кроме прочего, о возможности осмысливать его предмет с различных точек зрения. При этом обнаруживается зависимость его формы от степени развитости философской рефлексии и, наоборот. Такая зависимость отчетливо прослеживается в истории общества.

Действительно, исходная структура философского мировоззрения, соответствующая уровню обыденного сознания, представляет собой отношение: человек — мир. Философская рефлексия этого отношения выражается в различных формах, но в любом случае ее результатом является, с одной стороны, — познание своей природы, т. е. познание естественного мира человеком, а с другой — формирование человеком своего духовного мира. Для такого способа самоопределения философии достаточно одномерного методологического мышления в рамках формальной логики. Его историческим образцом стала Метафизика Аристотеля.

Функциональная, деятельностная структура философского мировоззрения утверждается философской рефлексией в противопоставлении естественному миру (априорному) искусственного (апостериорного). В результате такого противопоставления возникло экспериментально-математическое естествознание и вся новоевропейская наука, которую принято называть классической. Самоопределение философии в этом случае осуществляется в рамках двухмерного — формального и содержательного — методологического мышления. Образцом такого типа мировоззрения стала философская система И. Канта [7, с. 40—43].

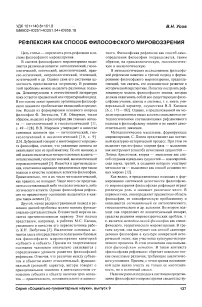

Функциональная, деятельностная структура философского мировоззрения выражается в рациональной форме. Взаимосвязь четырех причин бытия, указанных Аристотелем в Метафизике (материальной, формальной, действующей и целевой), здесь воспроизводится в системе отношений субъекта к объекту. Таким образом, тождество объекта и субъекта на основе объекта образует его онтологию (учение о бытии мира и человека); различие объекта и субъекта на основе объекта— гносеологию (учение о чувственном и рациональном познании); тождество субъекта и объекта на основе субъекта образует логику (учение о формах и содержании последовательного мышления); различие субъекта и объекта на основе субъекта — аксиологию (учение о ценностях, о различии сущего и должного). Способ противоречивого взаимодействия субъекта с объектом определяется здесь как метод. Причем он обретает различные формы выражения: в онтологии он представляется как средство (орудие), в логике — как путь, в гносеологии — как принцип, в аксиологии — как критерий.

Модель такой функциональной структуры можно представить в виде своеобразного логического квадрата (рис. 1).

Рис. 1. Функциональная структура философского мировоззрения

S — субъект, О — объект

В системе этого логического квадрата отчетливо усматривается три пары бинарных оппозиций: О — О'; S — S' и S — О. По-видимому, их то и воспроизводит М.С. Каган в своих системных исследованиях человеческой деятельности [4, с. 85—135].

Философская рефлексия как способ самоутверждения человека в мире вводит новое — культурно-историческое измерение бытия. Таким образом, она преодолевает противопоставление естественного и искусственного, формирует смысловые структуры развивающейся системы философского мировоззрения. В методологическом мышлении выражением ее третьего измерения становится понимание содержательных форм (М.К. Мамардашвили).

Как способ самоутверждения человека в мире философская рефлексия сначала реализовалась в своих идеалистических вариантах (учения Фихте, Шеллинга, Гегеля), потом в материалистическом (марксизм). С последней трети XIX века посредством неклассической науки она осознает свою самодостаточность и начинает порождать плюрализм философских учений, направлений и школ.

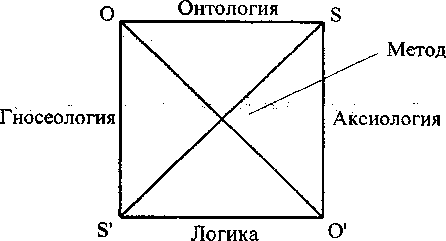

Общий взгляд на всемирную историю философии показывает, что внимание философской рефлексии последовательно смещалось с природы на различные искусственные предметы, а затем на самого человека. Тем самым она расширяла свое предметное поле и увеличивала его глубину. В.С. Степин показывает, что такая последовательность характерна и для научной рефлексии при переходе науки от ее классической формы, где в центре внимания находился объект познания, к неклассической, в которой учитывается также роль средств и операций познавательной деятельности и, далее, к постнеклассической, которая «учитывает соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и ценностно-целевыми структурами» субъекта познания [13, с. 619— 640]. Таким образом, современное философское мировоззрение получает и научное обоснование. Его смысловую структуру Л. Лаудан изобразил схемой треугольника (рис. 2).

Методы

Рис. 2. Триадная сеть обоснования Л. Лаудана [8, с. 227]

На основе сказанного, расхождение предметноструктурного и функ-ционально-деятельностного подходов к проблеме системной целостности философского мировоззрения, обозначенной в начале статьи, можно истолковать как вариант проявления двухмерного методологического мышления. Но имея структурные и функциональные характеристики, мы имеем возможность учесть еще и его (мировоззрения) генетический аспект, т. е. осуществить его системный анализ в целом.

Исходя из принципиального подразделения человеческой деятельности на практическую, познавательную и оценочную функции, логично предположить, что и предметная структура мировоззренческого отношения субъекта к объекту в философии должна быть троичной. Однако, тот же М.С. Каган настойчиво возражал против этого. Он утверждал, что категории «субъект» и «объект» делят целостный мир пополам и никаких промежуточных категорий, в частности, в виде «средств», вводить не следует. «Выйти за пределы субъектно-объектного отношения деятельность не может, ибо она есть всеохватывающее отношение» [4, с. 42—43]. Вместе с тем, он далее пишет: «Относительность противоположности субъекта и объекта проявляется особенно отчетливо в том, что они способны к своего рода синтезированию, образуя такие социокультурные явления, которые нельзя назвать ни объектами, ни субъектами, но следует рассматривать как “субъек-тированные объекты” или как “объектированные субъекты”. Как субъектированный объект для субъекта — это мир ценностей; как объектирован-ный субъект — это культура, рассматриваемая философской рефлексией в своих специфических качествах» [5, с. 47].

Действительно, синтез субъекта и объекта может быть различным — и на основе субъекта, и на основе объекта. Однако, синтез субъекта и объекта на основе объекта, выражаемый практической деятельностью объективно, осуществляется средством. А синтез субъекта и объекта на основе субъекта, выражаемый познавательной деятельностью субъективно, осуществляется методом. При этом, и средства прак тической деятельности, и методы позна-вательной деятельности оказываются формами культуры, которая также «является связующим звеном между человеком и миром» [9, с. 56] и в этом смысле является способом самоутверждения человека в мире, способом реализации его сущностных сил. Сам способ синтеза противоположных категорий, как видно, по сути связан с переходом от двухмерного методологического мышления к трехмерному.

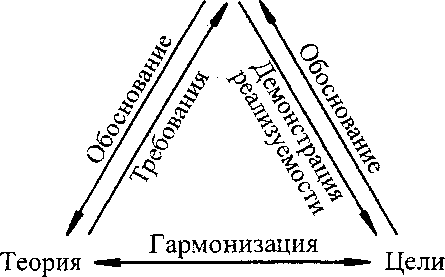

Как способ самоутверждения человека в мире философская рефлексия предполагает выявление реальных предпосылок, являющихся основаниями для синтеза всех парных философских категорий. Применительно к данному случаю это дело выглядит следующим образом. В предметно-структурном отношении субъекта к объекту выделяются три основных компонента: «субъект», «объект» и «способ действия». Способ взаимодействия субъекта с объектом определяется как средство. Так, в их взаимодействии по формуле S — О — S' «средством» является объект, по формуле О — S — О' «средством» является субъект. Исходные и конечные пункты в этих формулах, соответственно, могут обозначаться как «цели» и «результаты».

Однако, в роли «средства» может выступать и сам способ действия. Например, игра нередко оказывается средством обучения. Причем способ действия определяется в отношении субъекта к объекту. Самостоятельно в отношении к субъекту он выступает как «цель», в отношении к объекту — как «результат». С другой стороны, и средство может быть в роли «способа действия», поскольку оно опосредствует, т. е; связывает (и одновременно разделяет). Противоположным является непосредственный способ действия. Именно в роли способа действия средство становится элементом культуры, которая, по мнению К. Леви-Строса, начинается с правила.

Система элементарных действий образует деятельность. Как сказано, деятельность также имеет три основные ипостаси. В отношении к объекту она определяется объективно, т. е. в онтологическом аспекте и предстает как предметно-практическая деятельность, практика. В отношении к субъекту она определяется субъективно, в гносеологическом аспекте и предстает как познавательная. В отношении субъекта к объекту деятельность определяется в аксиологическом аспекте и предстает как оценочная. Таким образом, практическая, познавательная и оценочная деятельность образуют функционально-деятельностную структуру субъект-объектного отношения.

Известно, что генетически исходной является трудовая деятельность. В ней различные аспекты не дифференцируются. Вместе с тем, ее специфическая структура оказывается основополагающей для всех других типов деятельности. Она обычно представляется категориями «цель», «средство», «резуль- тат» [15]. Генетическую связь базовых категорий философского мировоззрения с категориальной структурой лежащей в его основании в трехмерном виде можно представить так (рис. 3).

Средство

Рис. 3. Связь категориальных структур философского мировоззрения

S — субъект, О — объект

Результат

Структура «цель — средство — результат» является инвариантой для всех форм и видов практической, познавательной и оценочной деятельности. Однако, функции элементов этой структуры в них различны. Так, целью практической деятельности является материальное преобразование объекта. Достижение ее цели осуществляется с помощью таких средств, как орудия, техника и т. д. Результатом практической деятельности является материальный продукт, определяемый целью. Целью познавательной деятельности оказывается идеальное приспособление к объекту, т. е. его адекватное отражение или истина; ее средством — различные методы, а результатом — знание. Целью оценочной деятельности является определение ценности объекта; средством — установленные критерии, результатом — положительные и отрицательные оценки.

Далее, философская рефлексия позволяет определить функциональные характеристики каждого элемента этой деятельностной структуры. Их функционирование в различных формах и видах практической, познавательной и оценочной деятельности также инвариантно. Таким образом, выявляется новая глубинная мировоззренческая структура. Например, метод познания обретает особые функциональные характеристики определяясь: в практической деятельности — как технология, в познавательной деятельности — как способ решения проблем, в оценочной деятельности — как норма. Система: технология — способ решения проблем — норма является особой методологической структурой деятельности. Функции ее элементов также имеют особенности в различных формах и видах деятельности. Рефлексивный процесс выявления глубинных мировоззренческих структур бесконечен. В силу мировоззренческой специфики эти структуры являются предельными основаниями человеческой деятельности. В настоящее время их выявлено немало и называются они по-разному: «априорные схемы», «методологические схемы», «неявное знание», «предпосылочное знание», «парадигма», «картина мира», «стиль мышления», «эпистема», «матрица», «категориальные структуры», «универсалии культуры»... В.С. Швырев удачно называет их «порождающими механизмами» [16, с. 134—136].

Выявление этих глубинных структур, порождающих механизмов сопровождается специализацией философской рефлексии. Однако, как родовое начало, в своих формах, видах и разновидностях она сохраняет свою специфику.

Как и любой иной, генетический анализ человеческой деятельности, осуществляемый философской рефлексией, представляет собой ее расчленение на срезы или аспекты. Причем, в различных функциональных отношениях деятельность рассекается с точки зрения самого субъекта, «изнутри» — «по вертикали». В структурных отношениях она рассекается с точки зрения объекта, «извне» — «по горизонтали». Переход этих аспектов друг в друга, осуществляемый разными способами, можно представить с культурно-исторической точки зрения или с точки зрения средств.

Общая картина такого генетического анализа представляется иерархической трехгранной пирамидой с расширяющимся основанием. На ее вершине оказывается философская рефлексия, а ее стороны означают субъектные, объектные и культурные характеристики саморазвивающейся системы человеческой деятельности.

Среди компонентов культуры, как сказано, находится и такой ее элемент, как метод. Метод тоже обретает специфические функции в различных типах и видах деятельности. Философская рефлексия над его основаниями обычно называется философско-методологической рефлексией. В этом плане она определяется как методология — в смысле учения о методах. Философская методология как учение (теория) строит свою, аналогичную пирамиду методов. В ней в настоящее время выделяются три основных уровня: философский, общенаучный и частнонаучный. Последний конкретизируется вплоть до методик и операций [14, с. 41—45, 312— 314]. На вершине этой пирамиды философская рефлексия определяется рационально — в форме диалектического метода [17, с. 86—88, 171—175]. В философско-методологической рефлексии Гегеля он, как раз, и расширяется в систему [1, с. 304].

Таким образом, мы видим существенное различие между рефлексией как методом (способом) философии и рефлексией как философским методом в его научной, рациональной форме. Причем их различие также относительно, поскольку диалектический метод рефлексивен, а философская рефлексия

В.Н. Усов диалектична [9, с. 37; 16]. Однако философская рефлексия как метод не только диалектична, но и прагматична— указывает К. Льюис [18].

Действительно, выявляя предшествующие всякому опыту его исходные мировоззренческие основания (в виде порождающих механизмов, категориальных структур, универсалий), она использует их как принципы и критерии в культуротворческом процессе. В этом отношении она реально является участницей культурно-исторического процесса — определяет его параметры, основные направления и ориентиры [ 14; 16, с. 132; 17, с. 83—93]. Воспроизводящая функция философской рефлексии здесь реально оборачивается [2, с. 206—229] ее производящей функцией. С другой стороны, производящая рефлексия в новых формах культуры воспроизводит свои предпосылки.

Воспроизводящая и производящая рефлексия, очевидно, имеют различную временную направленность. Но само их взаимное оборачивание осуществляется всегда актуально.

И как мировоззренческая теория, и как теоретическое мировоззрение философия подразделяется на фундаментальную (метафизика) и прикладную. В этом плане обнаруживается ее родство с фундаментальной и прикладной наукой. В фундаментальной философии очевидно господствует воспроизводящая рефлексия, в прикладной — производящая. Родовая идентичность прикладной философии с прикладной наукой позволяет конкретизировать характер производящей функции философской рефлексии.

Список литературы Рефлексия как способ философского мировоззрения

- Гегель, Г.В.Ф. Наука логики: вЗ т./Г.В.Ф. Гегель.-М.Мысль. 1972. -Т. 3. -371 с. 2.

- Диалектика рефлексивной деятельности и научное познание: коллективная монография/отв. ред. Е.Я. Режабек. -Ростов-на/Д. Изд-во Ростовского ун-та, 1983. -240 с. 3.

- Дубровский, Д.И. О специфике философской проблематики и основных категориальных структурах философского знания/Д.И. Дубровский//Вопросы философии. -1984.-№11.-С. 62-68. 4.

- Каган, М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений/М.С. Каган. -М. Политиздат, 1988. -319с. 5.

- Каган, М.С. Проблематика субъектно-объектных отношений в марксистско-ленинской философии/М.С. Каган//Философские науки. -1980 -№ 4 -С. 40-49. 6.

- Каганов. В.Л. Рефлексивная модель философского знания и культура (методологический подход)//Философия и ее место в культуре: сб. науч. тр./отв. ред. О.А. Донских, А.Н. Кочергин. -Новосибирск Наука. Сиб. отд-ние, 1990, -С. 173-182.

- Кант, И. Антропология с прагматической точки зрения/И. Кант. -СПб. Наука. 1999 -471 с.

- Лаудан, Л. Главы из книги «Наука и ценности»/Л. Лаудан//Современная философия: хрестоматия/составление. перевод, вступ. статья, вводные замечания, комментарии А.А. Печенкина. -М. Наука, 1994.-С. 197-229. 9.

- Лойфман, И.Я. Мировоззренческие штудии: Избр. работы/И.Я. Лойфман. -Екатеринбург: Банк культурной информации, 2002. -100 с.

- Миронов, В.В. Предисловие. Философия как рационально-теоретическое знание и наука//Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук/под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. В.В. Миронова. -М. Гардарики, 2006. -С. 5-12.

- Ойзерман, Т.И. Главные философские направления: (Теорет. анализ ист. филос. процесса)/Т.И. Ойзерман. -2-е изд., доработ, -М.: Мысль. 1984. -303 с.

- Попов, С. Организационно-деятельностные игры: мышление в «зоне риска»/С. Попов//Кентавр. -1994. -Вып. 12. -№ 3.-http://vvvvw.circle.ru/entavr/noms2.html. 13.

- Степин, B.C. Теоретическое знание/B.C. Степин.-М. Прогресс-Традиция. 2000. -744 с,

- Степин, B.C. Философия и образы будущего/B.C. Степин//Вопросы философии. -1994. -№6. -С. 10-21.

- Трубников, Н.Н. О категориях «цель», «средство», «результат»/Н.Н.Трубников. -М.. Высшая школа, 1986.-148 с. 16.

- Швырев, B.C. Теория познания и методологический анализ науки//Гносеология в системе философского мировоззрения/отв. ред. докг. филос. наук В.А. Лекторский.-М. Наука, 1983. -С. 123-148. 17.

- Юдин, Э.Г Системный подход и принцип деятельности. Методоло-гические проблемы современной науки: монография/Э.Г Юдин. -М. Наука, 1978. -391 с. 18.

- Mind and World-Order. Outline of a Theory of Knowledge by CILewis. -product/1' TARGET='_new'>http://www.amazon.com/gr/>product/1 4 17908920/gid=ll 5 1 640543/sr=2-2/ref= pd_bbs_b_2l.2/002-6661 974-53 56026'>s=books&v= glance&n=283T55.