Реформатское население Санкт-Петербурга в первой половине XVIII века по регистрационным журналам церковных приходов

Автор: Андреев Александр Николаевич

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 4 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследования базы данных иностранцев, составленной на основе метрических книг кальвинистских приходов Санкт-Петербурга за первую половину XVIII в. Выявляются национальные и социальные структуры реформатского населения, устанавливаются такие социально-демографические показатели, как детская смертность, параметры родства, процент незаконнорожденных детей. Автор считает, что в середине 1730-х годов в Петербурге насчитывалось более двухсот взрослых кальвинистов обоего пола. Реформатское население столицы приблизительно на 40 % состояло из голландцев, на 30 % - из немцев, на 20 % - из французов и на 8 % - из англичан. Выяснено, что среди петербургских реформатов было много людей интеллектуального труда - врачей, ученых, педагогов, составлявших не менее 7 % всех мужчин в приходах. Социальный состав приходов не был однородным, однако достаточно сбалансированным, так как основные категории городских жителей (ремесленники, торговцы, военнослужащие), судя по их минимальным долям, в общинных структурах распределялись равномерно. Высказано предположение о том, что межнациональные и межконфессиональные связи петербургских реформатов, зафиксированные в метрических книгах, способствовали широкомасштабной западноевропейской аккультурации русских без их выезда за границу.

Базы данных населения, историческая демография, иностранцы санктпетербурга, метрические книги, реформаты (кальвинисты), персональный состав инославных приходов, национальный состав, социопрофессиональный состав населения, xviii столетие

Короткий адрес: https://sciup.org/147233425

IDR: 147233425 | УДК: 275/2-78 | DOI: 10.14529/ssh200402

Текст научной статьи Реформатское население Санкт-Петербурга в первой половине XVIII века по регистрационным журналам церковных приходов

Реформатство, представляющее собой основное направление в кальвинизме1, заняло прочные позиции в конфессиональной структуре города на Неве уже в петровские времена. Голландцы, французские кальвинисты (гугеноты), отдельные представители германошвейцарской и франкошвейцарской этнических групп с 1707 г. являлись прихожанами объединенной лютеранско-реформатской кирки, построенной в доме вице-адмирала Корнелиуса Крюйса на Адмиралтейской стороне [7, л. 12; 9, л. 31 об.]. Соотношение числа лютеран и реформатов в приходе этой церкви установить невозможно, однако, надо полагать, лиц «кальвинской веры» в нем было немало: современники прямо называли кирку Крюйса (который, видимо, сам был кальвинистом) «реформатской» [12, с. 45]. В конце 1717 г. из части ее верующих образовался первый самостоятельный кальвинистский (реформатский) приход, традиционно именуемый «голландским» вопреки его разнонациональному составу. Члены прихода пользовались зданием кирки Крюйса за арендную плату до 1730 г., когда богослужения стали проводиться в доме «на маленькой реке», находившемся на пересечении набережной Мойки с Невским проспектом [1, с. 143]. В 1723 г., уже из состава «голландской» общины, выделился французско-немецкий реформатский приход, обряды которого с 1728 г. проводились в доме Гаврилы Ивановича

Мячкова на Конюшенной улице на берегу Мойки, а с 1732 г. — в деревянной кирке, построенной на том же месте [8, л. 1—1 об.].

Социальные структуры прихожан этих кирок, как и вообще социально-демографические характеристики петербургских протестантов, еще не становились самостоятельным предметом исследования. Сегодня, благодаря введению в научный оборот базы данных иностранцев, составленной на основе регистрационных журналов реформатских приходов2, появилась возможность изучения протестантского населения Санкт-Петербурга методами дескриптивной статистики. Составители базы данных (автор этой статьи непосредственно руководил поисками и осуществлял обработку информации) впервые систематизировали сведения о крещениях, бракосочетаниях и погребениях петербургских кальвинистов первой половины XVIII в. (с 1717 по 1750 год включительно), учитывая не только самих кальвинистов, но и их родственников и знакомых иных вероисповеданий, ставших участниками и свидетелями обрядов3. Реформатское население города предстало в системе социальных взаимоот- ношений, включая семейные, духовно-родственные, профессиональные и дружеские связи, открывая колоссальные перспективы в изучении темы «Россия и западноевропейцы» при Петре Великом и его преемниках.

В базе данных отражен персональный состав сразу двух приходов — «голландского» и французско-немецкого, что объясняется спецификой их конфессиональной жизни. Дело в том, что реформаты разных национальностей были вынуждены сохранять тесные связи и после своего разделения: пожар 1736 г., уничтоживший церковные постройки голландцев, привел к тому, что последние стали проводить службы во «французском» приходе. И хотя через несколько лет (в 1741 или 1742 г.) голландцы освятили на бывшем дворе Ф. Лефорта, за Зеленым мостом, новое каменное здание церкви, вскоре они вновь начали массово посещать кирку французов и немцев. Причиной тому послужил конфликт между церковным советом голландцев и их пасторами [1, с. 143—144]. Несмотря на то, что приходская документация велась раздельно, одни и те же лица часто фигурируют в документах и «голландской», и французско-немецкой общин. Поэтому научное исследование состава петербургского реформатского социума возможно только путем анализа единого массива данных о кальвинистах без их разделения на приходы.

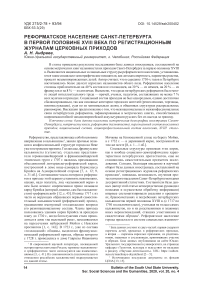

Опубликованная база данных включает в себя информацию о свыше 1400 взрослых иноземцах обоего пола, часть которых, будучи восприемниками детей реформатов, исповедовала католичество и лютеранство (на данный момент среди них выявлено 38 прихожан Римско-католической Церкви и 93 — Евангелическо-лютеранской). Лиц с установленным кальвинистским вероисповеданием насчитывается 800 (472 кальвиниста и 328 кальвинисток). У остальных персон (около пятисот человек) вероисповедание неизвестно, однако среди них также преобладали кальвинисты. Применение авторской методики «анализа временных интервалов», в соответствии с которой учитывались временные рамки присутствия в общинах лиц по датам наиболее раннего и наиболее позднего их упоминания в ис-точниках1, позволило выявить персональный состав петербургского кальвинистского общества по годам. Динамика изменений численности реформатов, персонально учтенных в метрических записях пасторов за отдельные годы, представлена на рис. 1.

Полученные данные позволяют окончательно решить вопрос о численности петербургских реформатов первой половины XVIII в. По подсчетам пастора Германа Герарда Грубе, количество взрослых членов «голландской» общины (в которую входили еще не отделившиеся французы и немцы) в 1717 г. составляло 36 человек [14, л. 6]. По мнению А. Э. Алакшина, в 1720—1740-е годы оно «перевалило далеко за сотню», но насколько далеко — не уточняется [1, с. 149]. Метрические записи, действительно, свидетельствуют о неуклонном росте числа петербургских реформатов до середины 1730-х годов. В 1717 г. регистрационные журналы зафиксировали имена всех 36 прихожан, отмеченных пастором Грубе, но, как мы видим, к концу 1720-х годов взрослых реформатов стало уже более 160 человек, а в 1735 г. в «голландском» и «французском» приходах уже состояло не менее 192 верующих обоего пола. Если принять во внимание, что база данных включает немало лиц с невыясненным вероисповеданием, часть которых исповедовала кальвинизм, не будет ошибкой считать, что в середине 1730-х годов число взрослых реформатов в Петербурге превышало две сотни человек. Подавляющее их большинство состояло в «голландском» приходе, и только три или четыре десятка — во «французском».

Тем не менее в 1740-е годы, когда скандал между пастором Иоганном Карпом и церковным советом «голландской» общины привел к резкому оттоку из нее верующих, произошло снижение общей численности реформатов. Голландцы и немцы стали переходить во французско-немецкий приход, укрупняя его, вливались в лютеранские общины или же вовсе покидали столицу. Следует обратить внимание, что к 1750 г. сокращается не только численность «голландского» прихода, но и вообще всего реформатского населения города. В 1750 г. поименно выявлено 47 реформатов, и даже с учетом лиц с неподтвержденным конфессиональным статусом общее количество реформатов вряд ли тогда превышало 100—150 человек. Подобное явление невозможно объяснить только перемещением верующих из одного прихода в другой. Начавшиеся в конце 1740-х годов конфликты между французской и немецкой реформатскими общинами, пользовавшимися одной киркой, делали жизнь прихода некомфортной [1, с. 155] и, вероятно, способствовали оттоку немцев-кальвинистов к родственным по крови лютеранам или вынуждали их эмигрировать.

Метрики кальвинистских приходов за первую половину XVIII столетия сохранились очень хорошо. В документах «голландской» общины без лакун отмечены крещения и бракосочетания с конца 1717 г. по конец 1749 г. Правда, у голландцев отсутствуют записи о погребениях за данный период, однако это частично компенсируется алфавитным списком прихожан за XVIII — начало XIX вв., в котором нередко указаны время вхождения в общину и выбытия из нее, а также даты причащения и смерти [13, л. 3—28 об., 29—51 об., 67—72]. Документы «французской» общины фиксируют крещения и бракосочетания с 1724 г., а погребения — с 1725 г. до начала 1780-х годов, исключая период 1741— 1746 гг. [15, л. 2—20, 46 об.—52, 62—74]. Этим исключением отчасти можно объяснить снижение числа персонально учтенных реформатов в первой половине 1740-х годов, однако вторая половина тех же 1740-х годов прекрасно документирована, и при этом продолжает демонстрировать явную тенденцию к деградации церковной жизни кальвинистов.

Несмотря на некоторые пробелы в документировании обрядов, нет сомнений в том, что метрические журналы отразили большую часть реформатского населения в Санкт-Петербурге первой половины XVIII столетия (возможно, даже более 90 %). Репре-зентационная полнота базы данных петербургских

Рис. 1. Численность персонально учтенных взрослых реформатов в Санкт-Петербурге по метрическим записям 1717—1750 гг.

кальвинистов, таким образом, рекордно высокая в сравнении с аналогичным информационными ресурсами1. В ней представлена информация как о старейших членах общин, много лет посещавших кирки, так и о лицах, не надолго становившихся частью религиозного коллектива. Среди старейших прихожан «голландской» церкви, свыше двадцати лет участвовавших в ее жизни, — Андрис ван дер Занде, Франсуаза Пеллотье, Александр Милл, дьякон Якоб Бартс, предприниматель Хендрик Бодиско, «шпицный мастер» Харман ван Болес и его супруга Катарина, живописец Георг Гзелль с женой Марией Доротеей, капитан Ян Крюйс, купец и дипломат Ульрих Кун, морской офицер Ян де Ланге, мадам Маргарита Позье, жена флотского капитана Стефания Рам, купец Давид Уорнер, мадам Элизабет Фельтен, купец Йоханнес Шутселаер (Схютцелаар) и др. Среди «ветеранов» французско-немецкой церкви — виноторговец Ги де Бюиссон, галерный лоцман Жак Габори, парикмахер Даниель Ла Казан, мадам Мари Франсуаза Ладе, пехотный офицер Гийом де Лафон и его супруга Софья, прославившаяся в дальнейшем как начальница Смольного института, часовой мастер Жак Рокет, дьякон Иоганн Сейп и другие.

Динамика количества обрядов у петербургских кальвинистов (табл. 1) демонстрирует четкую тенденцию к уменьшению числа верующих в середине XVIII столетия. Совокупное количество крещений в «голландской» и «французской» общинах достигает максимума в 1738 г. (25 крещений), а минимума — в 1749 г. (6 крещений). Максимальное число бракосочетаний приходится на 1739 г. (10 браков), а минимальное — опять же на 1749 г. (заключен 1 брак). В таблицу не включены сведения об обрядах немцев, которые стали вести отдельные метрические записи с 1740-х годов, но последние не меняют картины, добавляя всего два обряда к общему количеству крещений и одно бракосочетание к общей статистике за 1749 г. Средний ежегодный показатель обрядов в четвертом десятилетии XVIII в. (это время расцве- та реформатских общин) составляет 15 крещений и 5 бракосочетаний для «голландского» прихода, 4 крещения и 1 бракосочетание — для объединенного французско-немецкого. В пятом десятилетии XVIII в. средние ежегодные показатели снижаются: 10 крещений и 3 брака в «голландской» общине; 3 крещения и менее 1 брака во «французской»; 4 крещения и 1 бракосочетание в «немецкой» [1, с. 162].

Таблица 1

Динамика количества обрядов у петербургских кальвинистов

|

Год |

s © 10 я я e g |

" хе >Я e Я * ® % & ^ * Я e Я У t |

е 5 а я е я е хе О |

Я )Н ^ У хе е ® о о Я я a хе Я |

© « д И к© е я У а У ^ |

® 5 О О хе |

е и ” 9 >Я хе хе = я е я У а У ^ |

|

1717 (с дек.) |

3 |

— |

— |

2 |

— |

— |

— |

|

1718 |

16 |

— |

— |

8 |

— |

— |

— |

|

1719 |

14 |

— |

— |

6 |

— |

— |

— |

|

1720 |

19 |

— |

— |

6 |

— |

— |

— |

|

1721 |

18 |

— |

— |

9 |

— |

— |

— |

|

1722 |

23 |

— |

— |

12 |

— |

— |

— |

|

1723 |

19 |

— |

— |

0 |

— |

— |

— |

|

1724 |

8 |

2 |

10 |

1 |

1 |

2 |

— |

|

1725 |

13 |

4 |

17 |

4 |

1 |

5 |

1 |

|

1726 |

13 |

4 |

17 |

6 |

0 |

6 |

2 |

|

1727 |

19 |

5 |

24 |

2 |

1 |

3 |

3 |

|

1728 |

11 |

4 |

15 |

5 |

0 |

5 |

2 |

|

1729 |

16 |

1 |

17 |

4 |

1 |

5 |

1 |

|

1730 |

10 |

3 |

13 |

7 |

1 |

8 |

1 |

|

1731 |

17 |

1 |

18 |

8 |

1 |

9 |

4 |

|

1732 |

12 |

1 |

13 |

3 |

0 |

3 |

2 |

|

1733 |

16 |

3 |

19 |

4 |

2 |

6 |

1 |

|

1734 |

14 |

8 |

22 |

7 |

0 |

7 |

8 |

Окончание табл. 1

|

Год |

я = : I б а ч ^t Я © § |

я Я ” хе « е Я * я « =-£ * Я 2 я Ч л У t |

я 5 я е я е 5 хе О |

я )Я А 8 хе о О Я Я а я хе Я у ^ |

© « д И к© © © к© 2 я У t |

8" е у е О хе |

е и ” 8 >Я хе хе = я Я я У t |

|

1735 |

15 |

7 |

22 |

2 |

0 |

2 |

4 |

|

1736 |

13 |

1 |

14 |

1 |

1 |

2 |

5 |

|

1737 |

15 |

6 |

21 |

2 |

1 |

3 |

6 |

|

1738 |

18 |

7 |

25 |

6 |

0 |

6 |

3 |

|

1739 |

10 |

2 |

12 |

6 |

4 |

10 |

3 |

|

1740 |

16 |

4 |

20 |

7 |

1 |

8 |

7 |

|

1741 |

19 |

— |

— |

5 |

— |

— |

— |

|

1742 |

13 |

— |

— |

2 |

— |

— |

— |

|

1743 |

17 |

— |

— |

5 |

— |

— |

— |

|

1744 |

3 |

— |

— |

1 |

— |

— |

— |

|

1745 |

8 |

— |

— |

0 |

— |

— |

— |

|

1746 |

13 |

— |

— |

6 |

— |

— |

— |

|

1747 |

9 |

4 |

13 |

4 |

1 |

5 |

3 |

|

1748 |

5 |

4 |

9 |

2 |

0 |

2 |

2 |

|

1749 |

6 |

0 |

6 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

1750 |

— |

6 |

— |

— |

1 |

— |

4 |

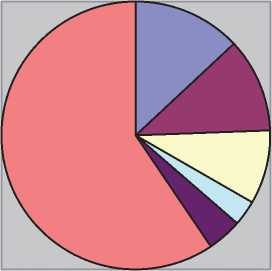

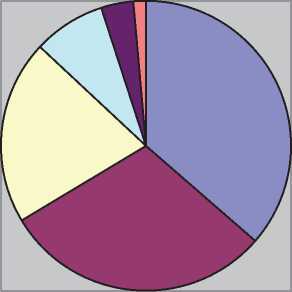

Национальность петербургских кальвинистов устанавливается в каждом случае либо прямым указанием на происхождение лица из определенного города или местности (в метриках), либо фактом его принадлежности к фамилии с известной генеалогией. В ряде случаев национальность целесообразно определять по косвенным признакам — лингвистической форме фамилии, преобладающему этническому составу кровных или духовных родственников. С учетом всех данных можно утверждать, что среди взрослых кальвинистов Санкт-Петербурга первой половины XVIII столетия голландцы составляли около 40 %, немцы (к которым отнесены также германошвейцарцы) — около 30 %, французы вместе с франкошвейцарцами — около 20 %, англичане — около 8 %. Кроме них в общинах состояли единичные представители других наций и народов — фризы Виллем Купи из Леувардена и Бодевина Нойман (урожденная Гогенгаст) лингена, фламандка Анна Вутерсен (у Клаасен), шотландцы Чарльз Гордо Николай Алларт (родившийся в Ш чанин Николаус Якоб Ноттбик, п и голландской аккультурации норвеж Крюйс, перешедшая в протестантство Кристина Вальронд (урожденная Зан В «голландском» приходе зафиксированы выходцы из Турции — Адриан Адриансен Турк из Азова (возможно, когда-то захваченный в плен христианин) и его дочери, вышедшие замуж за голландцев и принявшие кальвинизм, — Анна Адриансен, в замужестве Гюйсман, и Сюзанна Адриансен, в замужестве ван Лаер. В 1739 г. французским пастором Дюнаном была крещена семнадцатилетняя турчанка, нареченная Анной Шарлоттой. Она была дочерью Рибеша, бывшего казначея из Очакова, попавшего в плен и принадлежавшего придворному врачу Жакемену (Jacquemin).

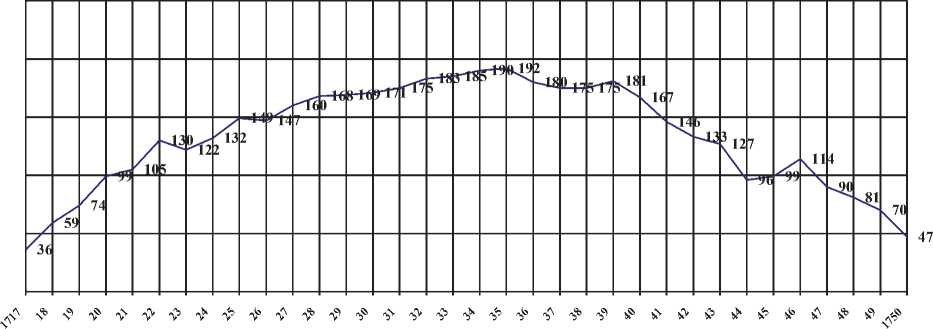

Среди лиц с реформатским вероисповеданием, представленных в базе данных, более 40 % мужчин могут быть отнесены к какой-либо социальной группе или профессии (рис. 2). Самую многочисленную группу (не менее 13 % всех лиц мужского пола) составляли ремесленники и гражданские специалисты, в том числе люди творческих профессий. Это кораблестроители Ричард Козенс и Роберт Давенпорт, плотник и инженер-строитель Харман ван Болес, известный прежде всего как «шпицный» мастер (создатель шпилей на зданиях), «придворный» столяр Вилим Воециус, мастер по изготовлению ключей (keermaker) Андреас Борн, шорник и седельщик Андреас Галл, прядильщик табака Генрих Герритс, стеклодув Иоганн Якоб Месмер, часовой мастер Жак Рокет, изготовитель типографских шрифтов Виллем Купи и др. Были среди реформатов высококлассные специалисты, занятые в мануфактурном производстве, — такие, как мастер по изготовлению пергамента Эверт Вутерсен и технолог производства шелковых тканей Иоганн Зиффе. Сферу услуг представляли парикмахеры Жак Бенуа Бастидон, Даниель Ла Казан и Даниель Швейкарт, кухмистер Андре Лепап и придворный шеф-повар Давид Совеплен. Также в реформатских приходах состояло немало деятелей искусства — как известных, так и вовсе незнакомых историкам: живописец Георг Гзелль, его коллега Даниель Людвиг Вермёлен (Вермюлен), художник-гравер Оттомар

Ремесленники и различные специалисты - 13,0%

Купцы и предприниматели - 11,4%

Военнослужащие (офицеры армии и флота) - 9%

Чиновники (служащие госаппарата) - 3%

Представители иных социальных групп - 4,1%

Социальная принадлежность не выяснена - 59,5%

Рис. 2. Социальный состав петербургских реформатских приходов в 1717—1750 гг. (лица мужского пола)

Эллигер, его собрат при кадетском корпусе Шарль Легрен, «художник на службе Петра Великого» Кристофер Уэллс («Косой Велес», бывший до того флотским малярным мастером), декоратор, мастер «лакового дела» и позолотчик Хендрик ван Бронк-хорст (Брункорст), медальер из Швеции Хедлингер. К ним примыкает группа ювелиров, состоявшая из Пьера Ноде, Иеремии Позье и Пьера Швейкарта.

Спектр ремесленных профессий петербургских кальвинистов, вероятно, был гораздо шире, нежели можно представить по метрикам, а число ремесленников много выше указанного процента верующих, поскольку журналы, в основном, отмечали род деятельности мастеров, состоявших на службе «их величеств». К таковым относятся почти все из вышеназванных специалистов. Тех же, кто занимался разными работами частным образом и по заказам горожан — починкой карет, настройкой музыкальных инструментов, выпечкой хлеба, изготовлением и починкой обуви и т. д., — метрики никак не характеризуют. По ощущению современников, среди петербургских иностранцев, особенно среди немцев, всегда было много ремесленников (излюбленные профессии простых немцев — пивовар, колбасник, часовщик, сапожник, булочник [10, с. 97]), поэтому можно предположить немалое их число и среди немецких, а также голландских и французских кальвинистов.

К особой группе ремесленников и специалистов отнесены врачи, составлявшие не менее 3,7 % всех реформатов мужского пола (это самая высокая концентрация представителей медицины в инославных общинах Санкт-Петербурга). Врачебной практикой в столице занимались хирурги Венсан Брест, Жан Габо, Жан Гийон и Дирк Нагель, лейб-медики Ян Хови, Жан Арман Лесток и Герман Бургаве-Каау, доктор медицины Арнольд ван дер Гульст, «медикусы» Джеймс Грив и мсье Фреард, асессор медицинской коллегии Тома Ладе, хирург кадетского корпуса Иоганн Кристоф Паппельбаум и другие. Среди реформатов вообще было довольно много людей интеллектуального труда — не только врачей, но и ученых, педагогов, инженеров (не менее 7 % всех мужчин). Заслуживают отдельного упоминания доктор медицины и профессор ботаники в академии наук Иоганн Амман, профессор астрономии Христиан Николаус Винсгейм, профессор математики Леонард Эйлер, горный инженер («добытчик золота и серебра») Жакоб Шапоньер, ученый-лингвист Гийом Анри де Лави, преподававший французский язык в Артиллерийском и Инженерном училищах, а затем в академической гимназии. На службе в шляхетском кадетском корпусе учителями состояли Фридрих Адольф Вюст и Даниель Ферре, преподававшие французский язык, а также доктор прав из Страсбурга Жорж Эндрю Гей (Хей). Некоторые гугеноты были гувернерами в частных домах и учили русских детей входившему в моду французскому языку — например, источник называет Н. Лапальма, служившего в петербургском доме капитана Сухотина. Дальнейшее изучение биографий этих иностранцев способно пополнить наши знания о развитии науки и культуры в России XVIII в.

Купцы и предприниматели в реформатских приходах Санкт-Петербурга составляли не менее 11,4 % мужчин. В течение длительного времени торговые операции осуществляли кальвинисты, постоянно проживавшие в российской столице, — Жан-Жорж Аншелен, Жак Даниель Баро, Йоханнес ван Белькамп, Варфоломей Борст, Давид Брутель де ла Ривьер, Жан Бузанкет, Джон Букер, Пьер Вале, Соломон Вернизобер, Корнелис Вреденгюйсен и другие числом более пятидесяти человек. Каждый из них занимал свою нишу в экономической и социальной жизни Российского государства: Хендрик Бодиско занимался поставками вооружений для армии и флота, Ги де Бюиссон торговал винами и прославился как основатель первой в Петербурге приличной гостиницы, Ян Люпс вывозил смолу и другие экспортные товары. Имена купцов-кальвинистов и сведения об их родственниках, торговых партнерах, времени пребывания в России, отраженные в церковных метриках, представляют большой интерес для специалистов по истории предпринимательства.

Доля военнослужащих в реформатских приходах столицы была не меньше 9 %. Среди них находим как известных военачальников — генералов Людвига Николая Алларта, Георга Вильгельма де Геннина, Жана Дюпре, Альбера де Кулона, адмирала К. Крюйса, — так и тех морских и сухопутных офицеров, имена которых, казалось бы, навсегда канули в Лету. Вот далеко не полный список офицеров-кальвинистов: морские служители Ян Сийбрантс Аппель, Андрис Аксель Смит, Мориц Берлохер и Ян ван Лаер, галерный лоцман Жак Габори, капитаны Якоб Берренс, Блору, Виллем ван Гент и ван дер Гон, полковники де Бодон и Ферре, лейтенант Дирк Борст, бригадир Буден, флотский лейтенант Александр Вальронд, артиллерийский лейтенант Франсуа Альбер Вернизобер, контр-адмирал Госселаер, майор Тимофей Врюйсен, капитан инженерных войск Андре Горнон, Казимир Попельс.

Не менее 3 % прихожан относились к государственным служащим (чиновникам) разных ведомств. Их участие в работе госаппарата являлось составной частью так называемой «бироновщины», и новые исследования на эту тему также возможны с использованием сведений из протестантских метрических книг. Кальвинистские церкви посещали директор Почтовой конторы Фридрих Аш, секретарь той же конторы Карл Генрих Кениг, секретарь Иностранной коллегии Белу, шрейбер Камер-коллегии Генрих Людвиг Гебер, бухгалтер Адмиралтейской коллегии Чарльз Гордон, директор Канцелярии от строений Антуан Кормедон, советник Коммерц-коллегии Иоахим Раушерт, асессор Берг- и Мануфактур-коллегии Генрих Шлаттер, секретарь Придворной канцелярии Андрис Эрнст и другие.

Таким образом, социальный состав реформатских приходов в Санкт-Петербурге не был однородным, однако достаточно сбалансированным: основные категории городских жителей (ремесленники, торговцы, военнослужащие), судя по их минимальным долям, в общинных структурах распределялись равномерно. При явном преобладании среди реформатов мастеровых людей соразмерными с их долей были группы торговцев и военнослужащих. Исключение составили только чиновники, которых среди реформатов было гораздо меньше, чем купцов или военных. Еще меньше было придворных, имевших соответствующий чин в табели о рангах, и аккредитованных дипломатов, которые, однако, в совокупности с пасторами составляли не менее 4,1 % от общего числа кальвинистов мужского пола.

Ряд важных социально-демографических характеристик петербургского кальвинистского социума следует из анализа записей о произведенных крещениях. В период с конца 1717 г. по 1750 г. включительно в «голландском» и «французском» приходах были крещены 518 детей. Соотношение мальчиков и девочек составило 270 : 248 = 1,0887, что является нормой половой дифференцировки новорожденных [11, с. 95]. 27 детей в метриках отмечены умершими в младенчестве или детстве, однако ясно, что пасторы не всегда отмечали имевшиеся факты детских смертей. На это указывает то обстоятельство, что реформаты нередко называли своих детей одинаковыми именами: согласно традиции, в случае преждевременной смерти ребенка последующему давалось то же самое имя. Всего обнаружено 24 таких случая (в семьях, где они происходили, дети вообще часто умирали, что наводит на мысль о первенствующем значении наследственных факторов в состоянии детского здоровья). Таким образом, есть все основания полагать, что в реформатских общинах умерло не менее 51 ребенка в возрасте до пятнадцати лет. В итоге по младенческой и детской смертности в сов составил 9,8 % — весьма низкий проце можно объяснить хорошо налаженн ским обслуживанием и большой кон приходах опытных врачей.

Метрические книги показывают, чт сты не одобряли незаконные, с точки зрения половые связи. Ригористические взгляды рефор тов на конкубинат, особенности их религиозного воспитания обусловили самый низкий (среди исследованных инославных общин столицы) процент детей, рожденных вне брака (всего 1,3 %, или 7 детей из 518). Факты сожительства единичны: согласно метрическим записям, в непозволительной связи состояли Сусанна Шарпинье и Жак Дюше в 1718 г., Петронелла Рутгерс и Иоганнес Мейвул в 1729 г., Даниель Крее и Иоганна Койер в 1736 г., Готлиб Фридрих ван Зант, за некоторое время до того схоронивший супругу, и замужняя дама, госпожа Жирар в 1742 г. Были также редкие случаи рождения детей незамужними женщинами от неизвестных лиц.

Ведомости о крещенных, в свою очередь, раскрывают национальный состав реформатских общин Санкт-Петербурга. У 397 детей из 518, зарегистрированных метриками, национальность известна; у остальных детей установить ее возможно гипотетически по ряду признаков — лингвистической форме фамилии, происхождению одного из родителей, национальности восприемников. С учетом всех (прямых и косвенных) данных статистика такова: дети голландцев (к ним отнесены и дети выходцев из Фрисландии, т. е.

фризы) составляли 188 человек (36,3 %); немцы и германо-швейцарцы — 156 (30,1 %); французы и франко-швейцарцы — 106 (20,5 %); выходцы с Британских островов (англичане и один шотландец) — 42 (8,1 %). Восемь детей (1,5 %) отнесены к представителям иных национальностей (один норвежец, несколько детей Яна Крюйса, формально причисленные к норвежцам, однако с большой долей условности, потому что их отец уже был наполовину голландцем, а мать — француженкой). У остальных 18 детей (3,5 % от общего числа) национальность осталась невыясненной (см. рис. 3). Полученные процентные соотношения практически не расходятся с результатами исследования массы взрослых прихожан и подтверждают их статистическую достоверность.

□ Голландцы - 36,3%

Немцы и германошвейцарцы - 30,1%

Французы и франкошвейцарцы - 20,5%

Англичане и шотландцы - 8,1%

Национальность не установлена - 3,5%

Все остальные - 1,5%

Рис. 3. Национальная принадлежность детей петербургских реформатов в 1717—1750 гг.

Статистика участия лиц разной национальности в крещениях, представленная в табл. 2, свидетельствует о направленности процессов межнационального взаимодействия. Она указывает на наличие среди петербургских кальвинистов групп, четко обособленных по национальному и языковому признакам. Наиболее замкнутыми следует признать голландских и французских реформатов, которые обладали развитым национальным самосознанием, приведшим их к необходимости образования отдельных приходов с собственными пасторами и богослужебными помещениями. Голландцы-реформаты при крещении своих детей в 79,2 % случаев не могли обойтись без участия выходцев из Нидерландов, причем в 30 % случаев в свидетели таинства и в крестные они приглашали исключительно своих соотечественников. Французы и франкошвейцарцы звали на крестины французов в 39,5% случаев, а французов вместе с лицами иной национальности (немцами, голландцами, англичанами и другими)

Таблица 2

Соотношение числа восприемников (свидетелей) крещения детей у петербургских кальвинистов

|

У голландцев |

У немцев и германо-швейцарцев |

У французов и франко-швейцарцев |

У англичан и шотландцев |

|||||||

|

Голландцы |

30,0 % |

Немцы |

18,0 % |

Французы |

39,5 % |

Англичане |

22,2 % |

|||

|

Голландцы и немцы |

25,7 % |

Немцы и голландцы |

20,9 % |

Французы и немцы |

11,4 % |

Англичане и прочие |

13,3 % |

|||

|

Голландцы и французы |

6,4 % |

Немцы и французы |

8,6 % |

Французы и голландцы |

9,6 % |

Немцы |

15,6 % |

|||

|

Голландцы и прочие |

17,1 % |

Немцы и прочие |

12,2 % |

Французы и прочие |

12,3 % |

Голландцы |

11,1 % |

|||

|

Немцы и германо-швейцарцы |

4,8 % |

Голландцы |

6,5 % |

Немцы |

4,4 % |

Русские |

4,8 % |

|||

|

Русские |

2,6 % |

Голландцы и прочие |

10,8 % |

Голландцы |

3,5 % |

Остальные (включая лиц неизвестной национальности) |

33,0 % |

|||

|

Остальные (включая лиц неизвестной национальности) |

13,4 % |

Французы и прочие |

5,6 % |

Русские |

5,7 % |

|||||

|

Русские |

3,2 % |

Остальные (включая лиц неизвестной национальности) |

13,6 % |

|||||||

|

Остальные (включая лиц неизвестной национальности) |

14,2 % |

|||||||||

в 33,3 % случаев. Доля «французских» крестин у французов и франкоговорящих швейцарцев, таким образом, составила 72,8 %.

Немецкие кальвинисты предстают более открытыми к контактам с другими этническими образованиями, однако у них тоже фиксируется устойчивое национальное ядро. На крестинах у немцев и германоязычных швейцарцев соотечественники присутствовали в 59,7% случаев (в 18 % это были исключительно немцы, в 41,7 % — немцы в сочетании с другими народами). У англичан доля крестин с участием британцев составила чуть более трети (35,5 %), во всех остальных случаях англичане были вынуждены духовно родниться с немцами и голландцами, а также (правда, значительно реже) с французами. Это объясняется сравнительной малочисленностью англичан реформатского вероисповедания и частой невозможностью найти восприемников только внутри британского землячества. Вообще у всех кальвинистов Санкт-Петербурга в XVIII в. отмечаются выраженные клановые и родственные связи: довольно частой практикой являлось приглашение в крестные ближайших родственников ребенка — дядей и теток, кузенов, бабушек и дедушек.

Имея четкие границы, национальные группы реформатов (как в «голландском», так и во французско-немецком приходе) не были полностью изолированы друг от друга, хотя и не все в равной степени друг с другом контактировали. Весьма прочные социальные и духовно-родственные связи сложились у голландцев с немцами и германо-швейцарцами — они, в отличие от представителей других наций, в большинстве случаев посещали крестины у голландцев, равно как и голландцы чаще других становились крестными для детей немцев. У немцев и французов тоже был налажен тесный кон- такт, который подтверждается не только статистикой крещений, но и иными церковными источниками. Так, французы-гугеноты и немцы «кальвинского закона» имели единый церковный совет, поочередно пользовались совместно выстроенной киркой и, по-видимому, еще не были столь враждебно настроены друг к другу, как во второй половине XVIII столетия [1, с. 153—158].

Согласно записям крещений, в реформатских приходах фиксируется 189 брачных союзов, из которых было не менее 20 смешанных кальвинистско-лютеранских браков (minimum 10,6 %) и не менее 4 кальвинистско-католических брака (minimum 2,1 %). Согласно реестрам бракосочетаний, в приходах был заключен 161 семейный союз (144 — в «голландском» в период с конца 1717 по 1750 г. включительно, 17 — во «французском» приходе в 1724—1750 гг. — см. табл. 1), из которых 52 брака были кальвинистско-лютеранскими (32,3 %) и 6 браков кальвинистско-католическими (3,7 %). Скорее всего, часть детей (и немалая) от таких браков была крещена в лютеранских и католическом приходах, потому что доля межконфессиональных союзов, выявленных по записям крещений, является существенно меньшей, нежели установленная по брачным метрикам. Кальвинистско-православных семей в первой половине столетия вообще не обнаружено, хотя, возможно, к ним следует отнести союз галерного лоцмана Жака Габори с некоей Марией Петровной, чья девичья фамилия, вопреки формуляру, не указана. В 1725 г. в этой семье родилась девочка и была крещена французским пастором с именем Мари [15, л. 4].

Соотношение числа детей, рожденных в конфессионально смешанных браках, и детей из чисто кальвинистских семей за период 1717—1750 гг. составляет 73 к 518. В кальвинистско-лютеранских

-

А. Н. Андреев семьях зарегистрированы 58 новорожденных (11,2 % от общего числа детей), а в кальвинистско-католических — всего 15 (2,9 %). Этот показатель достигнут за счет многодетных семей: у католика Бернхарда Брасса и реформатки Адрианы Поттер, например, родились и были крещены пастором четверо детей, а в семье католика Максимилиана Кьезы (Л’Эглис) и Марии Гертруды ван дер Дооз — восемь. В любом случае, очевидно, что наиболее крепкие связи у реформатов сложились с верующими Евангелическо-лютеранской Церкви, нежели с представителями Римско-католической. Об этом свидетельствуют и данные о восприемниках: у 71 ребенка крестными стали лютеране (доля таких детей — 13,7 %), католики же участвовали в крещении только 43 детей (8,3 %). Чаще всего люди иной веры становились крестными для реформатов в том случае, если отец или мать ребенка исповедовали лютеранство или католичество.

Реформаты, независимо от их национальности, находились в тесном контакте с православными русскими жителями столицы — как правило, со своими начальниками и товарищами по службе, а также с социально близкими представителями высшего сословия. У 6,6 % детей реформатов крестными и свидетелями таинства выступали русские. Среди них А. Д. Меншиков, П. А. Толстой, Спиридон Иванович Сумароков, князь Николай Шаховской, граф Аполлос Эпафродитович Мусин-Пушкин, граф Апраксин, Дмитрий Андреевич Шипилов, капитан-поручик Петр Грамматин, заведующий дворцовым хозяйством Елизаветы Петровны Александр Иванович Шувалов и многие другие. Нередко кальвинистских детей крестили члены царствующей фамилии «греческого» исповедания: император Петр I, цесаревна Елизавета Петровна, великая княжна Анна Петровна, герцогиня Мекленбург-Шверинская Екатерина Иоанновна, Мекленбургская принцесса Анна Леопольдовна, великий князь Петр Федорович (Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский, к тому времени уже принявший православие). Все это свидетельствует об усилении социального и конфессионального взаимодействия русских и иностранцев, преодолевавших взаимное отчуждение и формировавших на территории столицы интернациональное социальное, экономическое и культурное пространство.

Таким образом, анализ метрических книг петербургских реформатских общин обнаруживает ряд важных социокультурных тенденций в России первой половины XVIII столетия. С одной стороны, происходило укрепление взаимосвязей реформатов не только с российскими иноземцами разных национальностей и вероисповеданий, но и с православным русским населением. С другой же стороны, западноевропейцы в России сохраняли свои национальные и конфессиональные различия, не сливаясь в единое, условно говоря, «немецкое» землячество и не подвергаясь значительной ассимиляции среди православных. Такой формат социализации петербургских иноземцев, надо полагать, способствовал широкомасштабной западноевропейской аккультурации русских без их выезда за границу. Вопреки наметившемуся к середине XVIII в. кри- зису религиозной жизни реформатов, вызванному случайными причинами, структуры реформатского населения в городе оказались весьма устойчивыми. Разнообразие этих структур усложняло и без того непростую социальную жизнь российской столицы, придавало ей характерный «европейский» колорит и, без сомнений, содействовало более широкому применению западноевропейского опыта в разных областях человеческой деятельности — технологиях, ремесленном и мануфактурном производстве, искусстве, науке и образовании, предпринимательстве и торговле, государственном управлении.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-09-00030 «Иностранцы Санкт-Петербурга в первой половине XVIII столетия по метрическим книгам инославных приходов».

Список литературы Реформатское население Санкт-Петербурга в первой половине XVIII века по регистрационным журналам церковных приходов

- Алакшин, А. Э. Протестантские общины в Петербурге в XVIII веке /А. Э. Алакшин. — Челябинск : ЧелГУ, 2006. — 415 с.

- Андреев, А. Н. База данных «Иностранцы Санкт-Петербурга первой половины XVIII века по метрическим записям реформатских приходов». Ч. 1: дети-кальвинисты / А. Н. Андреев, Ю. С. Андреева. — URL: https://culture.susu.ru/attachments/article/6/Calvinists%20 DB%20P1.pdf (дата обращения: 26.03.2020).

- Андреев, А. Н. База данных «Иностранцы Санкт-Петербурга первой половины XVIII века по метрическим записям реформатских приходов». Ч. 2. Т. 1: взрослые / А. Н. Андреев, Ю. С. Андреева. — URL: https://culture. susu.ru/attachments/article/6/Calvinists%20DB%20P2V1. pdf (дата обращения: 26.03.2020).

- Андреев, А. Н. База данных «Иностранцы Санкт-Петербурга первой половины XVIII века по метрическим записям реформатских приходов». Ч. 2. Т. 2: взрослые / А. Н. Андреев, Ю. С. Андреева. — URL: https://culture. susu.ru/attachments/article/6/Calvinists%20DB%20P2V2. pdf (дата обращения: 26.03.2020).

- Андреев, А. Н. База данных «Иностранцы Санкт-Петербурга первой половины XVIII века по метрическим записям реформатских приходов». Ч. 2. Т. 3: взрослые / А. Н. Андреев, Ю. С. Андреева. — URL: https://culture. susu.ru/attachments/article/6/Calvinists%20DB%20P2V3. pdf (дата обращения: 26.03.2020).

- Андреев, А. Н. Католический социум Санкт-Петербурга по метрическим записям прихода Греческой слободы (1710—1740 гг.): опыт составления и изучения базы данных/А. Н. Андреев//ВестникЮУрГУ. Сер. «Социально-гуманитарные науки». — 2019. — Т. 19, № 3. — С. 6—15.

- АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1721 г.). Д. 2.

- АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1739 г.). Д. 1.

- АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1760 г.). Д. 1.

- Ваилуа, Г. П. Петербургские немцы / Г. П. Ваи-луа // Царскосельские чтения. — 2011. — № 15, Т. 3. — С. 95—100.

- Калентьева, С. В. Комплексный анализ факторов, определяющих соотношение числа рождающихся мальчиков и девочек/С. В. Калентьева, М. А. Кабанова // Бюллетень Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. — 2010. — Т. 30, № 5. — С. 93—96.

- Описание Санкт-Петербурга и Кроншлота в 1710 и 1711 гг. (перевод немецкой книжки, изданной H. G. в 1713 г. в Лейпциге) //Русская старина. — 1882. — Т. 36, № 10. — С. 33—60.

- ЦГИА СПБ. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1. 15. ЦГИА СПБ. Ф. 444. Оп. 2. Д. 1.

- ЦГИА СПБ. Ф. 40. Оп. 1. Д. 339.