Региональная дифференциация уровня жизни: вызовы времени

Автор: Решетникова Елена Геннадиевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов

Статья в выпуске: 1 т.25, 2021 года.

Бесплатный доступ

Значительная региональная дифференциация уровня жизни представляет собой назревшую национальную проблему, решение которой нацелено на укрепление территориальной целостности государства, оптимизацию миграционных потоков, наращивание экономического потенциала субъектов Российской Федерации. Одним из важнейших параметров уровня жизни является величина потребления основных продуктов питания, экономическая доступность продовольствия. Доля расходов на продукты питания в потребительских расходах, характеризуя реализованный спрос населения, дает возможность осуществлять международные и межрегиональные сравнения уровня жизни. Проведенный анализ динамики данного параметра свидетельствует о существенных различиях в целом по федеральным округам и в их территориальных составляющих. На основании прогноза динамики исследуемого косвенного показателя уровня жизни выяснено, что вектор изменения сложившейся социально-экономической ситуации при существующем арсенале инструментов региональной политики будет сохраняться. В настоящее время всесторонне разработаны принципы государственной политики регионального развития, раскрыты проблемы, определены цели и направления их реализации. Вместе с тем целесообразно совершенствовать целый ряд инструментов региональной политики с учетом мировых подходов в данной сфере. Анализ опыта стран Северной Европы, Германии показывает, что важным инструментом регионального выравнивания уровня жизни являются межбюджетные трансферты. В государствах с развитой рыночной экономикой сложились различные формы межбюджетных отношений. Однако в большинстве стран имеет место комплексная система, когда налоговое поступление распределяется между бюджетами разных уровней. Интересен опыт Германии, где большое значение наряду с вертикальным выравниванием уровня жизни придается горизонтальному выравниванию, при котором активно используется перераспределение между региональными бюджетами налога на добавленную стоимость. Целесообразно взять на вооружение практику горизонтального финансового выравнивания и предусматривать в законе о федеральном бюджете нормативы перераспределения федерального налога на добавленную стоимость в пользу регионов для стимулирования их деловой активности.

Региональная дифференциация уровня жизни, экономическая доступность продовольствия, пространственная экономика, региональная политика, платежеспособный спрос, межбюджетные трансферты, налог на добавленную стоимость

Короткий адрес: https://sciup.org/147225380

IDR: 147225380 | УДК: 332.142.2 | DOI: 10.15838/ptd.2021.1.111.6

Текст научной статьи Региональная дифференциация уровня жизни: вызовы времени

В настоящее время одной из ключевых проблем регионального развития России выступает неоправданно высокая дифференциация уровня жизни населения, живущего на разных территориях страны. Серьезная социально-экономическая проблема, существующая в течение большого временного интервала, может усугубиться в связи с появлением нового глобального вызова – пандемии Covid-19. Региональные различия важнейших показателей уровня и качества жизни создают объективную основу для оттока трудовых ресурсов, особенно квалифицированных кадров, с неблагополучных в этом отношении территорий. Региональный дисбаланс имеет место по всем параметрам уровня жизни: от величины заработной платы и личного потребления продовольствия, его экономической и физической доступности до возможности получения хорошего образования и своевременной качественной медицинской помощи. В экономической литературе сложившаяся ситуация отнесена к ряду острых национальных проблем. Отмечается, что излишняя концентрация производственного потенциала и доходов в ограниченном числе регионов может привести к превращению значительных территорий в экономическую пустыню [1]. Концентрация такого рода отрицательно влияет на развитие межрегиональных взаимодействий, в связи с чем часть регионов выпадает из межтерриториального обмена, создаются условия для прогрессирующей дезинтеграции [2]. Наблюдаемое в настоящее время значительное сосредоточение хозяйствен- ной деятельности и доходов в ряде субъектов страны ведет к ситуации, при которой в регионах-аутсайдерах происходит сокращение человеческих и трудовых ресурсов. В депрессивных регионах увеличиваются затраты на поддержание избыточных инфраструктурных комплексов, и наоборот, в регионах с активно развивающейся экономикой инфраструктурный блок отстает от ее растущих потребностей. Предпринятые попытки осуществить эффективное пространственное планирование в пределах отдельного региона не привели, по мнению специалистов, к ощутимым результатам [1]. В качестве требований к эффективному пространственному развитию в современных условиях выступают комплексный подход к осуществлению государственной региональной политики и формирование странами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), единого экономического пространства, характеризующегося диверсифицированной и конкурентоспособной экономикой. В настоящее время интеграционные процессы в ЕАЭС прошли два важнейших этапа: от функционирования трех государств в рамках Таможенного союза до расширения и становления ЕАЭС как международной организации региональной экономической интеграции, заключения соглашений о зонах свободной торговли с третьими странами [3]. Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, принятая в 2018 году, нацеливает на его трансформацию в важный центр мировой эко-номики1.

Институциональную основу государственной региональной политики составляет целый ряд нормативно-правовых документов. Среди них Указ Президента РФ от 16 января 2017 года № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года», раскрывающий сущность государственной политики регионального развития как системы приоритетов, целей, задач, мер федеральных органов государственной власти по всестороннему развитию субъектов страны2. В качестве одной из важнейших целей государственной политики регионального развития в нем указано обеспечение равных возможностей для реализации прав граждан на всей территории РФ. В соответствии с этим документом была разработана Стратегия пространственного развития России на период до 2025 года, трактующая термин «пространственное развитие» как совершенствование системы расселения и территориальной организации экономики, в том числе за счет проведения эффективной государственной политики регионального развития3. К основным проблемам пространственного развития страны в разделе 3 отнесен высокий уровень межрегионального социально-экономического неравенства.

В связи с этим целью нашего исследования является обоснование с помощью систематизации теоретико-методологических вопросов регионального и пространственного развития, анализа региональных диспропорций в сфере потребления продовольствия, актуальных направлений совершенствования государственной региональной политики. Акцент сделан на трансформации системы межбюджетных трансфертов и изменении роли налога на добавленную стоимость, реализации идеи горизонтального финансового выравнивания по опыту зарубежных стран. Для осуществления указанной цели исследование сфокусировано на решении следующих теоретико-методологических и прикладных задач: рассмотрение эволюции теорий пространственного развития; обоснование сущности и направлений совершенствования государственной региональной политики в условиях новых глобальных вызовов; выявление региональной дифференциации платежеспособного спроса на продовольствие в разрезе федеральных округов и их территориальных составляющих; критическое осмысление зарубежного опыта осуществления социальной политики в территориальном разрезе; рассмотрение роли налога на добавленную стоимость в совершенствовании межбюджетных трансфертов и формировании региональных бюджетов. Научная новизна проведенной работы заключается в комплексном подходе к обоснованию путей решения проблемы региональных различий в уровне жизни населения, структуре платежеспособного спроса на продовольствие, его экономической доступности.

Теоретическиеаспекты исследования

Формирование и последовательная трансформация теории пространственного развития неразрывно связаны с эволюцией экономической мысли, отражают процесс прогрессивных структурных изменений в национальных экономиках, создания межнациональных механизмов, базирующихся на территориальном разделении труда. Родоначальник школы геополитики в Германии К. Хаусхофер в начале 20 столетия рассматривал пространственное развитие как результат пространственного планирования, которое трактовалось как разделение определенной территории на зоны, осуществление в них институционального контроля и всестороннего развития инфраструктуры4. Английский историк А. Тойби, исследуя процессы глобализации и критикуя концепцию евроцентризма в труде «Постижение истории», справедливо прогнозировал колоссальный экономический подъем Азиатско-Тихоокеанского региона [4].

Огромное значение для становления теории пространственного развития имели труды академика В.И. Вернадского. Введенное им понятие «ноосфера» нацеливало на понимание, что сфера разума будет определять ответы на все вопросы, которые ставит развитие цивилизации [5]. С именем этого выдающегося ученого связывают начало изучения вопросов пространственного развития России [6]. В 1915 году он возглавил комиссию по изучению естественных производительных сил России (КЕПС). На ее основе в советское время был организован СОПС (Совет по изучению производительных сил), разрабатывающий генеральные схемы рационального размещения производительных сил страны посредством всестороннего балансового и технико-экономического обоснования.

При рассмотрении проблем территориального развития в экономической литературе встречается ряд близких, но не тождественных терминов. Экономическое пространство трактуется как пространство, на котором действуют отношения между участниками экономического процесса, определяемые законодательством и договоренностями [1]. Исследование экономического пространства, прежде всего, предполагает изучение его экономической системы как совокупности производительных сил и производственных отношений. Протекающие экономические процессы, государство с помощью определенного арсенала инструментов воздействия, деятельность агентов рынка, функционирование формальных и неформальных институтов изменяют экономическое пространство. Пространственное развитие принято трактовать как комплекс нормативных, орга- низационных и институциональных мер по управлению пространственными изменениями. Пространственная экономика представляет собой более широкое научное направление по сравнению с региональной экономикой, предметом которой являются не только регионы и региональные системы, но и все пространственные формы хозяйства и расселения, включая пространственные сети. Академик А.Г. Гранберг систематизировал теории региональной экономики с выделением теорий развития региона, теорий межрегиональных экономических отношений, теорий размещения [7]. Региональная политика как составная часть государственного регулирования представляет собой комплекс экономических и институциональных мер, направленных на рациональное размещение производительных сил по территории страны и выравнивание уровня жизни населения. Таким образом, социальный блок является важным компонентом региональной политики государства. Современная теория региональной экономики располагает большим количеством концепций, нацеленных на обоснование вектора развития и параметров региональной социальной политики. Наибольшее распространение получили два подхода к формированию государственной региональной политики – политика выравнивания уровней развития регионов и теория полюсов роста [8]. Однако и в теории полюсов роста Ф. Перру [9], и в теории полюсов развития Ж. Будвиля [10], теории районов-очагов Ж. Перрина [11], теории управляемого выбора Р. Талера [12], концепции ограниченной рациональности Г. Саймона [13] диспропорции рассматриваются в качестве движущей силы развития. Например, исходя из теории полюсов роста, региональные диспропорции создают импульсы роста, как волны, движущиеся по всей пространственной структуре экономики [14]. Здесь имеет место некая «утилитарная программа», при которой главным становится накопление богатства в обществе, а вопрос его перерас- пределения носит вторичный характер [15]. Однако такой подход, по мнению ряда ученых, ведет к существенным негативным последствиям, заключающимся в значительной централизации средств и ресурсов на федеральном уровне, иждивенчестве региональных и муниципальных структур в условиях их постоянного дотирования из средств федерального бюджета, ограничивающем инвестиционные возможности государства в целом и успешных регионов [16]. Преодоление нарастающей дифференциации территорий, по мнению А.И. Татаркина, возможно при использовании в отстающих регионах таких инструментов, как госзаказы, кредиты, инвестиционные программы для перехода экономики к модели устойчивого саморазвития. Дифференциация региональных уровней доходов населения рассматривалась А.Г. Гранбергом [7]. В 90-е годы XX века он констатировал процесс дивергенции показателей доходов населения в региональном разрезе. Позднее в научной литературе отмечалось изменение данной тенденции в сторону сближения уровня региональных доходов на фоне имеющегося значительного разрыва между ними [17]. В настоящее время значение выравнивания уровня и качества жизни населения в регионах страны как инструмента сдерживания концентрации экономической активности и смягчения неравномерного расселения возрастает [18]. В современной экономической литературе справедливо уделяется большое внимание социальной составляющей, социальным параметрам, индикаторам и императивам устойчивого развития на национальном и региональном уровнях [19]. Слабым звеном региональной науки является отсутствие оценки эффективности инструментов региональной политики для развития территорий и глубокого анализа современной зарубежной методологии такой оценки [20]. Исключение составляет подробный обзор современных отечественных исследований, связанных с оценкой эффективности инструментов региональной политики, предпринятый О.В. Кузнецовой [21] и А.Н. Швецовым [22].

Методы

Для реализации цели и задач исследования современных проблем регионального выравнивания уровня жизни, платежеспособного спроса на основные продукты питания применялся комплекс научных методов, в частности абстрактно-логический и монографический методы, сравнительный анализ, метод группировок и др. Теоретической базой исследования являются научные работы, в которых рассматриваются вопросы совершенствования пространственного развития и государственной региональной политики, выравнивания уровня и качества жизни в регионах страны. В статье для осуществления комплексного пространственно-временного анализа использованы сборники статистических показателей, издаваемые Росстатом, банк данных Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт аграрных проблем Российской академии наук.

Результатыисследования

Содержание термина «уровень жизни», его основные количественные характеристики подробно исследованы в экономической литературе. На наш взгляд, уровень жизни нужно рассматривать как обеспеченность населения необходимыми благами и услугами. Одними из базовых показателей уровня жизни, определяющих динамику возвышения потребностей индивида, являются уровень и структура потребления основных продуктов питания, экономическая доступность продовольствия. Достижение экономической доступности продовольствия для всех граждан, выступающей в качестве критерия продовольственной безопасности страны, возможно лишь при достойном уровне реальных доходов населения. Универсальным показателем неравномерности распределения доходов в обществе является индекс Джини. Его анализ в территориальном разрезе свидетельствует, что максимальные значения в России характерны для Ямало-Ненецкого автономного округа – 0,423 и г. Москвы – 0,419, а минималь-

Таблица. Динамика удельного веса расходов на питание во всех расходах на потребление домашних хозяйств РФ в 2010–2019 гг., %

Расходы на питание в потребительских расходах выступают важным косвенным показателем уровня жизни населения. Имеет место обратная зависимость между этими параметрами: чем ниже доля расходов на покупку продовольствия в потребительских расходах, тем выше уровень жизни страны, региона, домохозяйства. В странах с развитой рыночной экономикой данный показатель не превышает 15% от общих затрат до- мохозяйств5. Достигнутый уровень жизни достаточно емко может быть охарактеризован таким параметром, как доля затрат на питание в потребительских расходах домашних хозяйств в расчете на члена домохозяйства. Для России характерна значительная региональная дифференциация данного параметра. В таблице приведены территориальные составляющие с полярными значениями на 2018–2019 гг. в каждом федеральном округе.

Существенные различия наблюдаются между федеральными округами и между административно-территориальными единицами, входящими в состав федеральных округов. Рассматриваемый показатель на уровне ниже среднероссийского был в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах, что характеризует более высокие средние показатели уровня жизни на этих территориях, большую покупательную способность располагаемых доходов, возможность удовлетворения первоочередных насущных потребностей в питании и приобретении непродовольственных товаров и услуг. Однако даже в них имела место дифференциация между субъектами Федерации. Например, в Дальневосточном федеральном округе минимальные значения доли расходов на питание во всех расходах на потребление в 2019 году отмечались в Камчатском крае (26,0%), а максимальные – в Чукотском автономном округе (42,6%), т. е. разница составила 16,6 п. п. Минимальные значения рассматриваемого показателя в целом по стране наблюдались в Москве (26,0%), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (25,5%). В федеральных округах с показателями выше среднероссийских значений происходило увеличение данного параметра на анализируемом временном интервале, что свидетельствует о нарастании обозначенной проблемы.

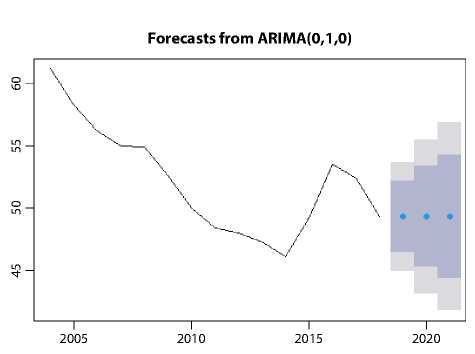

С использованием модели ARIMA или Бокса – Дженкинса, являющейся интегрированной моделью авторегрессии скользящего среднего для анализа временных рядов , сделан прогноз доли расходов на продукты питания в потребительских расходах децильной группы с минимальными доходами. Для этого подготовлены динамические ряды анализируемого параметра в 2004-2018 гг. (рис.).

Прогнозные параметры доли расходов на домашнее питание в расходах на потребление домохозяйств децильной группы с минимальными доходами на 2021 год следующие: при 80% вероятности величина показателя колеблется в интервале 44,3–54,3%; при 95% вероятности – в интервале 41,7–56,9%. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при существующих подходах к го- сударственной политике в сфере реальных доходов населения сложно приблизиться по уровню доли расходов на питание в потребительских расходах к параметрам стран с развитой рыночной экономикой, к достижению экономической доступности продовольствия для домохозяйств с низкими доходами. Это свидетельствует о необходимости трансформировать институциональную составляющую повышения уровня жизни населения, смягчить региональные диспропорции социального блока, обеспечить экономическую доступность продовольствия на основе анализа зарубежного опыта.

В контексте изучения данной проблемы интересна социально ориентированная модель развития экономики стран Северной Европы, особенностями которой являются наличие экономики смешанного типа, регулирование производства с помощью рыночного механизма, реализация социальных гарантий, в результате чего складываются относительно эгалитарное распределение доходов и низкие уровни социально-экономической дифференциации [23]. В основе такой политики лежит идея «Дом для народа», сформулированная в 1928 году лидером шведской социал-демократии П.А. Ханссоном.

Рис. Удельный вес расходов на домашнее питание в расходах на потребление домохозяйств группы с минимальными доходами в 2004–2018 гг. и прогноз до 2021 года, %

Источник: Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств по субъектам Российской Федерации. URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ doc_1140096812812 (дата обращения 27.09.2020).

Процесс последовательного становления общества всеобщего благоденствия был отражен Т. Маршаллом [24]. Государство с помощью различных средств макроэкономического регулирования стремится минимизировать негативные последствия рыночной системы хозяйствования в социальной сфере. Оно регулирует личное и общественное потребление, совокупный спрос; весь перераспределительный механизм направлен на устранение крайних форм социального неравенства. Однако среди экономистов есть и противники общества всеобщего благоденствия, например К. Оффе, считающий, что граждане социального государства слабо социально адаптированы по сравнению с членами общества со значительной социальной и экономической конкуренцией [25].

Следует отметить, что на уровне ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) – международной экономической организации развитых стран, объединенных на принципах представительной демократии и свободной рыночной экономики, в последние десятилетия имела место смена парадигмы политики регионального развития. До начала двадцать первого века приоритет в выборе инструментов региональной политики отдавался инструментам, направленным на преодоление различий между регионами на основе предоставления субсидий. Переход к новой парадигме региональной политики предполагает интеграцию по горизонтали, то есть обеспечение взаимодействия региональной, промышленной и исследовательской политики, и по вертикали (в данный процесс включены все уровни государственного управления) [26]. Изменение парадигмы региональной политики обусловило необходимость внесения в инструменты оценки ее эффективности политических, социальных и культурных аспектов [27]. По мнению аналитиков, в настоящее время оценка регионального развития в европейских странах существенно различается: в странах Южной Европы в отличие от стран Северной Европы оценка эффективности не стала частью административной системы, не сформированы соответствующие традиции [28]. Как констатирует ряд ученых, в России инструменты региональной политики ориентированы в большей степени на поддержку экономической деятельности в регионах, а не на их комплексное развитие.

Одним из важных направлений относительно выравнивания уровня жизни населения в субъектах страны является совершенствование системы межбюджетных трансфертов. Следует отметить, что отношение объемов трансфертов, получаемых регионами из федерального бюджета, и величины налогов, которые перечисляются субъектами в федеральный бюджет, значительно варьирует. Например, для регионов Уральского федерального округа, выступающих «донорами», это отношение в январе – октябре 2018 года составило 1,8%. В регионах Центрального, Северо-Западного федеральных округов соотношение равнялось 12–14%. В территориальных составляющих Дальневосточного федерального округа оно находилось на уровне 92,1%, а в регионах Северо-Кавказского федерального округа объемы полученных трансфертов были в 4,1 раза больше, чем объем средств, перечисленных в федеральный бюджет6.

В странах c развитой рыночной экономикой сложились разные системы межбюджетных отношений: имеет место разграничение бюджетных поступлений между бюджетами разных уровней; существует комбинирование собственных доходов региональных бюджетов и трансфертных поступлений, дотаций из центральных бюджетов [29]. Достаточно редко в международной практике встречается жесткое разграничение налоговых источников между бюджетами разных уровней. В качестве примера можно привести Австралию и Индию. Но в подавляющем большинстве стран применяется комплексная система межбюджетных отношений. В рамках такой комплексной системы, например в Германии, существует вертикаль- ное и горизонтальное финансовое выравнивание с целью реализации конституционных прав граждан на одинаковые условия жизни во всех землях страны. В Германии действует комбинированный бюджетный федерализм, заключающийся в применении регулирующих и закрепленных налогов, дополняемых различными субсидиями. Инструментами вертикального финансового выравнивания в этой стране являются гранты, дотации (предоставляются финансово слабым землям), субсидии, различные фонды, компенсационные выплаты и т. п. Обеспечение равенства в жизненных условиях требует дополнения системы вертикальных трансфертов горизонтальным финансовым выравниванием между отдельными землями. В качестве инструмента финансового выравнивания выступает налог на добавленную стоимость. Четверть его поступлений в землях с высоким уровнем собираемых налогов аккумулируется в специальном фонде для предоставления субсидий землям с невысоким уровнем налоговых поступлений (Саксония и др.).

В России финансовое выравнивание региональных бюджетов происходит в большей части посредством предоставления регионам бюджетных трансфертов из федерального бюджета. По оценкам специалистов более пятидесяти процентов трансфертов приходится на дотации, предоставляемые на безвозвратной, безвозмездной и нецелевой основе. Бюджетные трансферты в форме дотаций не создают заинтересованность региональных органов управления в эффективном использовании бюджетных средств, не стимулируют увеличение поступления общегосударственных налогов. В настоящее время определенная часть собираемых налогов остается в региональных бюджетах. В приложении 1 Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг.» установлены нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. Например, платежи за добычу углеводородного сырья на территориях Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа распределяются следующим образом: 20% – в федеральный бюджет, 80% – в региональный7.

В научной литературе высказывается справедливое мнение о том, что, следуя международной практике выравнивания региональных бюджетов, наряду с трансфертами из федерального бюджета должна повышаться роль такого инструмента, как разделение общегосударственных налогов, собранных в регионе, между федеральным центром и регионами в пропорциях, необходимых для финансового выравнивания регионального бюджета. Прежде всего это касается налога на добавленную стоимость (НДС), который в настоящее время полностью взимается в федеральный бюджет. При таком подходе регионы будут заинтересованы в увеличении сбора НДС, усилении контроля над точностью его начисления и сбора [30]. Также в целях улучшения налогового администрирования предлагается изменить существующий механизм исчисления НДС к уплате в бюджет: облагать не выручку от продажи продукции, а саму добавленную стоимость, формируемую как разницу между выручкой от реализации продукции и материальными затратами, полностью отказавшись от вызывающих споры налоговых вычетов. Только в этом случае налог в полной мере будет соответствовать своему названию [31]. В Основах государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года8 предусмотрено совершенствование механизмов стимулирования субъектов России к наращиванию экономического потенциала с помощью таких инструментов, как закрепление в федеральном законе приоритетных расходных обязательств субъектов страны, подлежащих софинансированию из федерального бюджета; предоставление грантов регионам; частичное зачисление в бюджеты субъектов России отдельных налогов, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, при условии, что они были дополнительно начислены в регионе как результат деятельности органов управления данного субъекта Российской Федерации по развитию экономического потенциала территорий. На наш взгляд, целесообразно получение региональными бюджетами части налога на добавленную стоимость в соответствии с нормативом, который будет утвержден федеральным законом. При условии эффективной работы и увеличения собираемости данного налога возможно зачисление в региональный бюджет дополнительно начисленной величины налога, что будет стимулировать наращивание экономической деятельности в регионе. Также важно вертикальное финансовое выравнивание дополнить горизонтальным выравниванием по опыту зарубежных стран.

В идеале региональная дифференциация уровня жизни должна быть связана лишь со сложностью природно-климатических условий работы и проживания. Труд одинаковой квалификации должен одинаково оплачиваться в любой точке страны, иначе не избежать неоправданно высокой миграции наиболее мобильной и квалифицированной части трудовых ресурсов в мегаполисы, приводящей к опустошению менее экономически привлекательной территории страны. Предлагаемые инструменты совершенствования межбюджетных отношений показали свою эффективность в зарубежных странах, в частности в Германии, где система финансового выравнивания используется для выполнения законодательно оформленного права граждан на одинаковые условия жизни независимо от места проживания. Горизонтальное финансовое выравнивание в этой стране, например, связано с распределением НДС не по месту взимания, а в расчете на душу населения, что важно для поддержки более бедных земель. На наш взгляд, нормативы перераспределения НДС между федеральным и региональными бюджетами должны учитывать уровень социальноэкономического развития региона и важ- ность горизонтального финансового выравнивания. Перераспределение НДС в пользу регионов, стимулируя экономический рост, будет способствовать увеличению числа рабочих мест, позволит наполнить региональный бюджет дополнительными средствами, тем самым создавая условия для роста доходов представителей бюджетной сферы (работников образования, здравоохранения, культуры), даст возможность решать проблемы благоустройства городской среды, комплексного развития сельских территорий.

Заключение

В ходе проведенного исследования проблемы региональной дифференциации уровня жизни осуществлена систематизация отечественных и зарубежных теорий пространственного развития, дан анализ динамики региональной дифференциации платежеспособного спроса населения в разрезе федеральных округов и их территориальных составляющих; обоснованы направления совершенствования государственной региональной политики, заключающегося в повышении роли налога на добавленную стоимость в системе межбюджетных трансфертов и формировании региональных бюджетов. Изучение динамики структуры реализованного спроса населения в целом по федеральным округам и внутри территориальных составляющих федеральных округов позволило выявить регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по данному параметру, исследовать направленность его изменения. Проведенный анализ показал, что даже в федеральных округах, в которых средние показатели на уровне выше среднероссийских значений, наблюдается значительная дифференциация между территориальными составляющими федеральных округов, имеются регионы с нерациональной структурой платежеспособного спроса, свидетельствующей о низком уровне экономической доступности продовольствия. Наличие такого дисбаланса может негативным образом повлиять на динамику движения человеческих и трудовых ресурсов, вести к стагнации в функционировании хозяйственных ком- плексов регионов. Решение проблем пространственного развития страны требует комплексного подхода к трансформации межрегиональных пропорций на уровне национальной экономической системы, активизации формирования системы разнообразных внутрихозяйственных связей в рамках всего Евразийского экономического пространства. Одной из важнейших целей региональной политики, представляющей собой комплекс экономических и институциональных мер, является решение назревших социальных вопросов. Современная теория региональной экономики располагает большим количеством концепций, направленных на обоснование вектора развития и параметры региональной социальной политики. С помощью обобщения теоретикометодологических вопросов пространственного развития и прикладных аспектов модернизации инструментов региональной политики в условиях новых глобальных вызовов сделан вывод о том, что в процессе формирования региональных и местных бюджетов все большую роль должен играть процесс перераспределения налогов. Налог на добавленную стоимость может выполнять более активную роль в перераспределительном механизме средств федерального бюджета. Добавленная стоимость создается повсеместно, в то же время налог с нее полностью зачисляется в федеральный бюджет, составляя одну треть всего федерального бюджета. Целесообразно, чтобы определенная часть этого федерального налога оставалась в регионе. Как показывает зарубежный опыт, это повысит заинтересованность в наращивании экономического потенциала территории, будет стимулировать рост производства в регионах, создаст условия для повышения уровня жизни населения, снижения межрегионального неравенства по данному параметру. Результаты представленного исследования направлены на совершенствование механизма межбюджетных отношений в современных условиях как эффективного инструмента региональной политики для выравнивания уровня жизни.

Список литературы Региональная дифференциация уровня жизни: вызовы времени

- Окрепилов В.В. Пространственное развитие и качество. СПб.: Наука, 2011. 294 с.

- Минакир П.А. О пространственной экономике и пространственном развитии // Экономист. 2011. № 9. С. 17-25.

- Гринберг Р.С., Пылин А.Г. Евразийский экономический союз: основные тренды развития на фоне глобальной неопределенности // Экономика региона. 2020. Т. 16. Вып. 2. С. 340-351. URL: doi.org/10.17059/2020-2-1

- Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. М.: Рольф, 2002. 592 с.

- Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. М.: Наука, 1991. 270 с.

- В.И. Вернадский и ноосферная парадигма развития общества, науки, культуры, образования и экономики в XXI веке: кол. монография. СПб.: Астерион, 2013. 574 с.

- Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 495 с.

- Региональная экономика и управление / Е.Г. Коваленко [и др.]. СПб.: Питер, 2008. 288 с.

- Perroux F. L'Europe Sans Ravages. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 1954. 859 p.

- Boudeville J. Les Espaces Economiques. Paris: Puf, 1970. 126 p.

- Perrin J.-C. Urbanization et developpement a base regional. Revue Tiers Monde, 1971, no. 45, pp. 45-72.

- Thaler R.H., Sunstein C.R. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. New York: Yale University Press, 2008. 304 p.

- Simon H.A. Models of Man: Social and Rational. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1957. 279 p.

- Плотников В.А., Шамахов В.А. Стратегия территориального развития и качество жизни // Управленческое консультирование. 2015. № 7. С. 57-64.

- Мулен Э. Кооперативное принятие решений. Аксиомы и модели. М.: Мир, 1991. 464 с.

- Татаркин А.И. Региональная направленность экономической политики Российской Федерации как института пространственного обустройства территорий // Экономика региона. 2016. Т. 12. Вып. 1. С. 9-27. DOI: 10.17059/2016-1-1

- Анфиногентова А.А., Решетникова Е.Г. Исследование динамики денежных доходов, спроса и потребления продовольствия населением России // Журн. экон. теории. 2016. № 1. С. 24-31.

- Кузнецов С.В., Межевич Н.М. Новые практики территориального управления в России и вопросы управления качеством жизни // Управленческое консультирование. 2015. № 7. С. 25-34.

- Канаева О.А. Социальные императивы устойчивого развития // Вестн. СПбГУ. Экономика. 2018. Т. 34. Вып. 1. С. 25-58. URL: doi.org/10.21638/11701/spbu05.2018.102

- Котов А.В. Оценка эффективности инструментов региональной политики // Экономика региона. 2020. Т. 16. Вып. 2. С. 352-362. URL: doi.org/10.17059/2020-2-2

- Кузнецова О.В. Особые экономические зоны. Эффективны или нет? // Пространственная экономика. 2016. № 4. С. 129-152. DOI: 14530/se.2016.4.129-152

- Швецов А.Н. «Точки роста» или «черные дыры»? К вопросу об эффективности применения «зональных» инструментов госстимулирования экономической динамики территорий // Рос. экон. журн. 2016. № 3. С. 40-61.

- Северная Европа. Регион нового развития. М.: Весь мир, 2008. 512 с.

- Marshal T.H. Class Citizenship and Social Development. New York, 1965. 334 p.

- Claus O. Contradictions of the Welfare. London, 1984. 310 p.

- Vanthillo T., Verhetsel A. Paradigm change in regional policy: towards smart specialization? Lessons from Flanders. Belgeo, 2012, vol. 1 (2), pp. 1-19.

- Diez M.A. Evaluating new regional policies reviewing the theory and practice. Evaluation, 2002, vol. 8, iss. 3, pp. 285-305. DOI: 10.1177/135638902401462439

- Bachtler J., Wren C. Evaluation of European Union Cohesion policy: Research questions and policy challenges. Regional Snudies, 2006, vol. 40, no. 2, pp. 143-153.

- Левина В.В. Оценка эффективности распределения межбюджетных трансфертов на региональном уровне // Финансы. 2015. № 2. С. 14-20.

- Кунец А.А., Халидшаев А.М., Тургаева А.А. Межбюджетные трансферты и их роль в формировании бюджетов субъектов Российской Федерации // Символ науки. 2016. № 2. С. 167-170.

- Зотиков Н.З. Добавленная стоимость: практика обложения // Вестн. Евраз. науки. 2019. № 3. С. 3-18.