Региональная инновационная система: вопросы теории и практики

Автор: Александрова Елена Николаевна, Заболоцкая Виктория Викторовна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 8, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию сущности, условиям и факторам развития инновационной системы на региональном уровне, связанных с ними ключевых проблем и рисков инновационной деятельности. Отдельное внимание уделено мерам и инструментам региональных властей в направлении повышения эффективности инновационной системы на мезоуровне.

Региональная инновационная система, риски инновационной деятельности, инновационный потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/14933675

IDR: 14933675 | УДК: 332.122

Текст научной статьи Региональная инновационная система: вопросы теории и практики

Переход России к инновационно-ориентированной модели социально-экономического развития, обозначенной в ряде программных документах на правительственном уровне (в том числе, Стратегии социально-экономического развития России до 2020 г., ежегодных посланиях Президента России Федеральному собранию), получение практического результата от инновационной деятельности на национальном (например, реализация инновационного центра Сколково) и региональном уровнях определяет необходимость разработки форм и механизмов национальной инновационной системы? с одной стороны, на базе формирования действенных стимулов и мотивов для субъектов инновационного процесса, с другой – с учетом специфики инновационного потенциала и инфраструктуры отдельных территорий (регионов). В широком смысле, инновационная система, по определению Б. Лундвалла, включает в себя систему образования, источники и каналы финансирования, а также подразумевает меры государственного вмешательства, включающие в себя нормы правового регулирования и социальные гарантии.

Для такой специфически неоднородной, с точки зрения развития и использования ее ресурсного потенциала такой страны, как Россия, необходимо учитывать роль регионов в формировании национальной инновационной системы (НИС). Концепция региональной инновационной системы (РИС) выступает неотъемлемой составляющей национальной инновационной среды и призвана обеспечить на региональном уровне необходимые условия и предпосылки для реализации инновационного потенциала региона как составляющего инновационного потенциала страны в целом, эффективную реализацию инновационных процессов с целью повышения инновационной и инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности региона.

Региональная инновационная система конкретизирует национальные приоритеты развития, а также формируется на базе специфики инновационного потенциала и стратегических приоритетов региона. РИС позволяет сформировать устойчивые конкурентные преимущества региона, повышающие его инвестиционную привлекательность для национальных и международных инвесторов. В последнее время все больше внимания уделяется вопросу позиционирования региона в системе мирохозяйственных связей не только как субъекта России, но и как самостоятельного участника международных отношений, среди которых инновационное сотрудничество между странами имеет особую актуальность и стратегичность. В качестве отдельных территорий (регионов), инновационный потенциал которых смог превратить их в международные бренды, отметим Силиконовую долину (США), Бангалор (Индия).

В современной научной теории и практике инновационное развитие региональной системы рассматривается в основном как деятельность по созданию и внедрению инноваций, охватывающих все подсистемы региона, что определяет необходимость эффективного использования интеллектуального потенциала, формирования нового менталитета и мышления предпринимательских, научных и образовательных региональных структур. Ключевой целью регионального инновационного развития выступает формирование сети взаимосвязей и отношений между субъектами инновационной деятельности (прежде всего предприятий и образовательных учреждений), обеспечивающих создание и внедрение инноваций во всех сферах воспроизводственной системы региона. Такие отношения и взаимосвязи характеризуются долгосрочностью и многоуровневостью, что обеспечивается наличием развитой инновационной инфраструктуры, возможностью получения необходимой информации, а также высокой восприимчивостью субъектами новых идей, знаний и технологий различного функционального назначения.

Необходимыми условиями для формирования современных моделей и концепций инновационных систем на мезоуровне, как показывает мировая практика, выступают: определенный уровень развития технологического и интеллектуального потенциала региона; развитая финансовая система и устойчивость макроэкономических условий развития региона; ориентированная на инновационный путь развития институциональная система (сеть формальных и неформальных институтов); динамичная конкуренция; спрос на инновации со стороны бизнеса как в пределах региональной, так и национальной и международной среды; наличие стратегических целей регионального развития, взаимоувязанных со стратегическими приоритетами национальной экономики, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона, его интеграции в систему международных экономический отношений на базе модели инновационного развития; интеграция органов государственного управления на региональном уровне, образования и инновационной культуры населения субъекта в рамках РИС; обеспечение механизмов коммерциализации знаний, включая их трансфер в новые области применения; обеспечение доступа к информации о новом и практически примененном знании всем заинтересованным субъектам.

При существовании более одного варианта реализации нововведения в рамках РИС возникает так называемый риск инновационной деятельности, определяемый в научной литературе как вероятность потерь, возникающих при вложении средств в производство новых товаров (услуг), в разработку новой техники и технологий, которые не найдут ожидаемого спроса на рынке, а также при вложении средств в разработку управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого эффекта.

К рискам, возникающим в процессе инновационной деятельности, относят риски, связанные с ошибками менеджеров и управленцев в выборе стратегического курса развития инноваций, риски недостаточного финансирования инновационной деятельности; маркетинговые риски в процессе создания и продвижения инновационного продукта; риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов; усиление конкурентной среды; риски, связанные с обеспечением прав собственности на инновационный продукт.

Управление рисками исходит из предположения, что при осуществлении инновационной деятельности потери неизбежны, но их величину можно и нужно ограничивать. Предпосылкой формирования эффективной системы управления инновационными рисками на мезоуровне выступает наличие комплекса обеспечивающих инновационное развитие региональных институтов [2]. Следует отметить, что современное состояние институционального обеспечения инновационной среды и отдельных составляющих инновационной системы не только на национальном но и региональном уровнях характеризуется низкой степенью результативностью. В частности, практически не институциализирована государственная политика в сфере обеспечения инновационного аспекта образования, институциональные основы планирования подготовки кадров для государственных организаций в сфере НИОКР формируются медленно и со значительным числом проблем. Остаются нерешенными проблемы с институциональным обеспечением поддержки НИС и РИС на внешних рынках, неразвиты специальные государственные финансовые механизмы и институты в инновационной сфере.

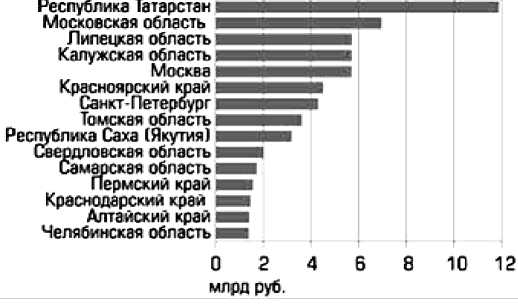

Региональные инновационные системы функционируют в условиях определенной инфраструктуры и в конкретном институциональном, экономическом и правовом контексте, что и определяет специфику и уникальность каждой из них. В числе наиболее успешно функционирующих РИС в российской практике выделяют инновационные системы Томской области, Ростовской области, Оренбургской области, Ульяновской области, Челябинской области, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга. Перечисленные РИС характеризуются высоким (относительно среднего по России) инновационным потенциалом и высокой результативностью инновационной деятельности [3]. В ряде регионов в целях развития РИС созданы и функционируют институты развития, часть из которых филиалы или ассоциированные партнеры федеральных структур, например региональные венчурные фонды РВК, а также корпорации развития отдельных регионов (ОЭЗ, технопарки) и местные фонды поддержки малого предпринимательства. По оценкам Эксперт РА на начало 2010 г. совокупный капитал действующих российских институтов развития составил около 1,2 трлн. рублей (рис. 1), или 3 % ВВП за 2009 г. Отметим, в сравнении с зарубежными аналогами, данный показатель довольно скромный. Так для выхода на средний уровень мировой практики существующая капитализация российских институтов развития должна быть доведена до 5–6 % ВВП [4].

Рисунок 1 - Регионы-лидеры по объему региональных институтов развития [5]

Опыт становления и развития инновационных систем в странах с огромными территориями и сложной территориальной структурой экономики показывает, что разнообразие социально-экономического развития составляющих их регионов предопределяет «очаговость» развития инновационных процессов, локализацию их в наиболее подготовленных субъектах [7]. По мере активизации инновационного процесса в регионе формируется сеть инновационных центров, на базе которой усложняются и развиваются взаимосвязи между регионами, и, в конечном итоге, возрастает результативность национальной инновационной системы.

Следует отметить, что даже внутри небольших стран инновации локализованы в рамках определенных территорий, имеющих для этого соответствующий потенциал и условия. В связи с этим в отечественной практике инновационного развития рассматривается вариант формирования так называемых «центров кристаллизации» инновационной активности, в каждом из которых реализуются различные модели инновационных систем. Такие центры не обязательно будут привязаны к границам определенного региона. В данном случае речь идет о территориях, которые могут включать часть региона или охватывать субъектов разных регионов. Важно то, что центры инноваций будут концентрироваться вокруг научного (вуз, академический НИИ) или промышленного (бизнес-холдинг, кластер предприятий) ядра, притягивающего успешные инновационные компании. Со временем такие центры при условии развития инновационной инфраструктуры, институциональной среды, информационных взаимосвязей, взаимодействий с научно-исследовательскими подразделениями глобальных ТНК объединяются в национальную систему, создавая сетевые сообщества и интегрируясь в инновационные системы более высокого уровня, а также формируя собственную нишу на международном рынке инновационных продуктов и услуг.

Для российских регионов перспективными элементами институциональной среды развития региональной системы могут стать региональные корпорации развития [8]. Так, в США подобные корпорации выступают уполномоченными агентами штата и привлекают инвесторов исключительно налоговыми льготами. На территории России помимо налоговых льгот региональные корпорации развития берут на себя дополнительные функции в качестве операторов индустриальных парков. Идея индустриальных парков была заимствована российскими регионами из Европы, где такие парки часто создают сами инвесторы. Однако в России в силу ряда финансовых проблем созданием новых промышленных площадок регионы могут заниматься только при поддержке на федеральном уровне. Корпорации развития по этой схеме существуют в семи регионах: Калужской, Ростовской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской и Ярославской областях.

Наиболее успешная из созданных на региональном уровне корпораций развития, по мнению экспертов, функционирует в Калужской области, которая выстроенная на базе индустриальных парков (ИП), объединенных в автосборочный кластер. За последние два года объем привлеченных инвестиций в Калужской области составил 2,6 млрд. долларов, а общий портфель согласованных инвестиционных проектов превышает 4,5 млрд. долларов [9]. На территории трех действующих индустриальных парков Калужской области разместили свое производство иностранные автопроизводители Volkswagen AG (ИП «Грабцево»), PSA Peugeot Citroёn-Mitsubishi Motors Corporation (ИП «Росва»), Volvo Truck Corporation (ИП «Калуга-Юг»). Помимо этого, в области формируются кластеры биотехнологий и фармацевтики, а также ядерной медицины.

Регионы рассматриваются как экономические субъекты не только мировой экономики в целом, но и глобального инновационного пространства в частности. В целом они являются самостоятельными (но не самодостаточными) в выборе направлений инновационной деятельности, осознают собственные интересы в мировой инновационной среде. Стремительное вовлечение регионов ряда стран в систему мирохозяйственных связей обусловлено, прежде всего, тенденцией глокализации мировой экономики, а также другими объективными предпосылками данного явления: значительный производственный, инвестиционный и научно-технический потенциал отдельных регионов (что привлекает иностранные компании именно в данный регион, например, Москва, Краснодарский край и др.); рост межрегиональной поляризации и ее последствия для экономического развития России как крупного территориального государства (увеличивает роль отдельных регионов в мировой экономике с учетом дифференциации активности их внешнеэкономической деятельности); децентрализация власти и расширение экономических полномочий региональных субъектов, возрастание законодательных полномочий в инвестиционной и инновационной деятельности на региональном уровне.

Как показывает анализ инновационного развития на региональном уровне, инновационные системы (или отдельные ее элементы) различных регионов характеризуются значительной спецификой в функциональной направленности и системообразующих элементах. В частности, специфика сложившейся инновационной системы Краснодарского края обусловлена особенностями его социально-экономического развития и позиционирования, постоянно изменяющимся внешним окружением. Основу производственного потенциала Краснодарского края составляют промышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, область информационных и коммуникационных технологий, а также агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский комплексы. Последние три направления деятельности (агропромышленный, транспортный, санаторно-курортный и туристский комплексы) соответствуют приоритетам социально-экономического развития России и определяют особый статус Краснодарского края в экономике страны. Вместе с тем современные процессы глобализации, постиндустриализации и активной интеграции в систему глобального инновационного пространства определяют необходимость для Краснодарского края развития инновационной системы, в рамках которой происходит повышение производительности труда не только в инновационных отраслях (например, машиностроение, электроника и др.), но и в традиционных для данного регионах секторах воспроизводственного процесса.

Согласно положениям Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 г. инновационная система края направлена на решение двух ключевых стратегических задач: обеспечение кардинального повышения качества жизни населения края; создание потенциала опережающего развития [10].

В рамках формирования нормативно-правовой базы по развитию региональной инновационной системы в крае к 2010 г. действует Закон «О науке (научной деятельности) и региональной научно-технической политике Краснодарского края», принято Постановление «О совете по инновационному развитию краснодарского края», ряд постановлений о стимулировании развития молодежной науки, стипендий администрации края для студентов, аспирантов и докторантов и т.д. Среди мероприятий в направлении государственной поддержки инновационной деятельности в регионе следует отметить такие широко известные инициативы (в том числе и за пределами края), как Международный инвестиционный форум «Сочи», конкурс инновационных проектов в рамках программы «Старт», программа «У.М.Н.И.К.», научно-практическая конференция «Проблемы и пути инновационного развития Краснодарского края» и другие [11].

В мировой практике известно значительное число различных подходов к развитию эффективных региональных инновационных систем на основе:

-

- развития наукоемких производств, индустрий и кластеров, ориентированных на производство научного знания для потребностей региона;

-

- стимулированием деятельности предприятий и организаций, занимающихся реализацией полного инновационного цикла (технологическое лидерство региона) или поддержкой только «точек роста» (отраслей или предприятий, достигших определенных успехов в научно-технических разработках и способных стать локомотивами роста);

-

- усиления интеграции инновационной сферы со сферами НИОКР и образовательным и исследовательским потенциалом институтов высшего образования.

Какая модель окажется наиболее эффективной для конкретного региона (например, Краснодарского края) зависит не только от инициатив региональных властей, но и от активности бизнес-сообщества, научных и образовательных организаций, которые в совокупности, в объединяющих их взаимосвязях и функциональных отношениях и составляют региональную инновационную систему.

Ссылки и примечания:

Список литературы Региональная инновационная система: вопросы теории и практики

- Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-06-96519-р_юг_ц.

- Афонасова М.А. Инновационная модернизация экономики России: региональный аспект: монография. Томск, 2009.

- Периодический бюллетень Института общественного проектирования//Инновационные Тренды. http://www.intelros.ru/readroom/innovacionnye-trendy/> 2010. № 1.

- Рейтинговое агентство Эксперт РА. URL: http://www.expert.ru/

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.

- Зайко А. Развивающие упражнения//Эксперт. 2010. № 50.

- Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года. URL: http://www.admkrai.kuban.ru/>