РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА НАЧАЛА 1910-Х ГОДОВ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДНЯ (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВА)

Автор: Максимова Ирина Васильевна

Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 12, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье осуществлена попытка комплексной реконструкции первых лет празднования Туберкулезного дня в губернском городе Саратове на материалах двух крупных поволжских газет – «Саратовский вестник» и «Саратовский листок» за 1911–1913 гг. Особое внимание уделено рассмотрению роли местной общественности, включая представителей медицинской интеллигенции, в организации и проведении благотворительной акции, а также в целом постановке дела борьбы с туберкулезом в Саратове. Автор убедительно показывает, что региональная пресса, выступавшая основной площадкой для пропаганды идей Дня белой ромашки и освещения событий, связанных с его реализацией, является важнейшим источником многоплановой информации по изучению данной общественной инициативы.

Благотворительность, легочные заболевания, Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом, поволжский город, Саратов, День белого цветка, Саратовский комитет по борьбе с туберкулезом, дореволюционная газета

Короткий адрес: https://sciup.org/140306395

IDR: 140306395 | DOI: 10.34830/SOUNB.2024.41.56.001

Текст научной статьи РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА НАЧАЛА 1910-Х ГОДОВ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДНЯ (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВА)

Режим доступа:

В российской исторической науке, начиная с 1990-х гг., прочное место заняла тема благотворительности. Возродившийся интерес к данному феномену, который фактически не изучался в советское время, на наш взгляд, неразрывно связан с изменившимися реалиями постперестроечной России. На фоне резкого роста числа нуждающихся и развития частной инициативы богатейший опыт благотворительной деятельности дореволюционной России, отраженный в разноплановых источниках, послужил основой для дальнейших исследований и в чем-то руководством к действию уже для наших современников. При этом некоторые авторы полагают, что на 1860-е – 1910-е гг. приходится третий этап в развитии благотворительности в России, иногда условно обозначаемый как «золотой век российской благотворительности»1. Данный период характеризовался наибольшей диверсифицированностью сфер, форм и социальных основ благотворительности, когда различные проявления частной инициативы приобретали массовый характер, а также небывалой активностью средств массовой информации по освещению деятельности благотворителей и их посредничеством в процессе взаимодействия жертвователей и нуждающихся. В силу последнего обстоятельства вполне закономерным представляется существенное возрастание интереса исследователей при раскрытии особенностей столичной и региональной благотворительности к такому виду исторического источника, как периодическая печать2.

Осознавая, по сути, всеобъемлющий характер поднятой темы, в рамках данной статьи мы остановимся лишь на такой составляющей благотворительной деятельности начала ХХ века, как празднование Дня белого цветка3, который целесообразно рассматривать

Статьи наряду с другими «цветочными» днями в разрезе истории добровольческой деятельности в позднеимперской России, заложившей основы практики подобных благотворительных мероприятий в современное время. Проведенный анализ отечественной историографии благотворительности позволяет констатировать рост числа работ, как правило, статейного формата, раскрывающих порядок организации, проведения и подведения итогов праздника «День белого цветка» в отдельно взятом российском городе4, реже – в нескольких населенных пунктах (преимущественно в городах) одной губернии5.

К числу малоизученных тем относится история проведения Туберкулезного дня в Саратове и по Саратовской губернии в целом; имеющиеся работы малочисленны и зачастую носят фрагментарный характер6. Материалы региональной прессы, обладающие существенными информативными возможностями, по-прежнему используются недостаточно, в то время как по мысли самих организаторов благотворительной акции «значительную роль в успехе празднования "Дня" сыграла общая пресса...»7. Призыв «…заручиться сочувствием … прессы для помещения популярных статей по туберкулезу и всяких сведений, касающихся организации "Дня"»8 нашел поддержку не только в столичной,

Статьи но и в провинциальной среде, о чем свидетельствуют многочисленные публикации на страницах местных газет.

Целью настоящей статьи является комплексное изучение на материалах региональной прессы первых трех лет празднования Дня белого цветка в Саратове, включая раскрытие роли местной интеллигенции, в том числе медицинской, в осуществлении этой общественной инициативы. Основную источниковую базу работы составляют материалы двух крупных региональных изданий – «Саратовский вестник» и «Саратовский листок» за 1911, 1912 и 1913 гг., которые в открытом доступе размещены на платформе Зональной научной библиотеки имени В.А. Артисевич9. В силу многоплановости (комплексности) содержания материалов периодики, присущей ей направленности на выполнение задач информирования и просвещения общества, формирование мнений и стереотипов мышления, информация, почерпнутая из данного источника, обладает достаточно высокой репрезентативностью.

Проведенный содержательно-тематический анализ газетных текстов подтверждает, что основное количество публикаций приходится собственно на день проведения праздника, а также за несколько дней до и после этой даты. В 1911, 1912 гг. День белого цветка в Саратове приходился на 20 апреля, а в 1913 г. – на 24 апреля. Весомая доля информации отложилась в постоянной рубрике «Хроника», к типичным заголовкам размещенных в ней заметок можно отнести следующие: «Ко дню "белой ромашки"», «К празднику "Белого цветка"», «"День белой ромашки"», «Противотуберкулезная выставка», «В туберкулезной комиссии», «В санитарном обществе» и пр. Часть свидетельств и оценок современников, проливающих свет на историю организации праздника, становление и развитие противотуберкулезного дела в Саратовской губернии и в целом проблему туберкулеза, можно встретить в иных, чаще всего эпизодических рубриках и специальных заметках на злобу дня, а также в научно-популярных статьях. Вместе с тем размещенные публикации не были политизированы, их направленность определялась необходимостью оказания помощи в решении актуальной медико-социальной проблемы. Следует указать, что в материалах газет представлены сообщения о планировании и проведении Дня белой ромашки в некоторых уездных городах Саратовской губернии (Вольске, Кузнецке, Камышине, Царицыне и др.), в Покровской слободе (ныне город Энгельс). Дата проведения Туберкулезного дня в этих населенных пунктах либо совпадала с датой празднования в Саратове, либо приходилась на более позднее время. В силу обрывочного характера встречаемых по губернии свидетельств, считаем более целесообразным их рассмотрение наряду с иными источниками в формате отдельной статьи.

К постановке дела борьбы с туберкулезом

В начале ХХ века туберкулез (белая чума, бугорчатка, чахотка, золотуха) оставался одним из широко распространенных социальных заболеваний, зачастую приводивших к летальному исходу. Некий I. И. в статье «Борьба со смертью» вывел любопытную

Статьи закономерность: «Чем культурнее страна, чем богаче ее население, чем строже соблюдаются требования гигиены и санитарии, тем смертность меньше». Приводимая чуть ниже статистика заболеваемости туберкулезом для нашей страны выглядела более чем удручающе: «Ежегодно умирает на земном шаре от чахотки до 6 000 000 людей, в том числе в России около 700 000 чел. Седьмая часть всех смертных случаев приходится на эту ужасную болезнь. Если же взять возраст от 20 до 30 лет, то половина смертей падает на чахотку»10. Несмотря на то, что в основном от чахотки страдали представители социальных низов, туберкулез по праву называли народной болезнью, жертвой которой мог стать каждый. Подобное восприятие бугорчатки получило отражение в региональной прессе. Например, в рубрике «Саратов, 24-го апреля» газеты «Саратовский вестник» констатировалось: «Туберкулез ежегодно выхватывает сотни тысяч жертв; эта ужасная болезнь особенно свирепствует среди молодого поколения, нападает на неокрепшие еще организмы, беспощадно косит людей, коверкает жизнь семьи и общества. Туберкулез – это общественное бедствие, и потому борьба с ним должна носить систематический и планомерный характер, и потому общество должно всегда иметь в своем распоряжении все необходимые средства для проведения профилактических мер и для организации обороны. <…> Туберкулез – такая болезнь, которая не разбирает ни пола, ни положения. Он одинаково свирепствует в бедных хибарках и в каменных палатах и борьба с ним должна объединить все общественные классы, все партии и все национальности»11. Схожие мысли присутствуют в аналогичной рубрике, но от 23 апреля, газеты «Саратовский листок». Редакция издания убеждала читателей, что «…от туберкулеза не застрахован никто: он может найти свои жертвы и в пышных раззолоченных палатах богача, и в бедной хижине рабочего, но условия, благоприятствующие широкому развитию и распространению этой болезни, коренятся в дурных условиях жизни, бедности, плохом питании и антисанитарной окружающей обстановке»12.

Общепризнано, что идея организации Туберкулезного дня принадлежит скандинавским странам, а сам праздник впервые был проведен 1 мая 1908 г. в Швеции. Первые попытки организации общественной борьбы с туберкулезом в России относятся к 1880-м гг. и связаны с деятельностью двух медицинских обществ – Русского общества охранения народного здравия и Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова (Пироговское общество)13. В ноябре 1909 г. был утвержден устав Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом (далее – Лига), которая имела «целью вырабатывать и проводить в жизнь все мероприятия, необходимые для борьбы с туберкулезом как народной болезнью, а также содействовать объединению обществ, учреждений и всех организаций, преследующих одинаковые с ней цели или сочувствующих ее задачам»14. Устав предоставлял Лиге право открывать отделы в различных местностях Российской империи,

Статьи уведомляя об этом соответствующего губернатора; благодаря этому деятельность Лиги довольно быстро приобрела общероссийский характер и размах.

Первое заседание Лиги состоялось с 20 по 24 апреля 1910 г. в Санкт-Петербурге. Среди прочего на нем доктором А.А. Владимировым было предложено «…ввести в России, по примеру других стран, ежегодное всенародное празднование “Туберкулезного Дня”, как меру, могущую воодушевить население к борьбе с туберкулезом»15. Высказанное предложение получило поддержку. Уже в декабре 1910 г. на заседании совета Лиги было принято решение сделать 20 апреля таким днем, приурочив его проведение к годовщине начала деятельности Лиги. Решающая роль в реализации данной общественной инициативы принадлежала столичным противотуберкулезным объединениям: «По счастливому почину С.-Петербургского Общества борьбы с бугорчаткой и Секции по борьбе с туберкулезом в Москве и ее окрестностях, суждено было идею Туберкулезного Дня воплотить в живое дело». По мысли организаторов, именно «…благодаря этим пионерам, фактически Первый Туберкулезный День возник в России в 1911 году, а с ним настала новая эра в деле борьбы с туберкулезом»16. С учетом того, что общий тон постепенно набиравшей популярность крупномасштабной благотворительной акции по всей стране задавался обозначенными «пионерами», программа Дня белой ромашки была схожа и состояла из двух основных частей – просветительской работы и денежного сбора. При этом информация о подготовке, ходе проведения и результатах Туберкулезного дня в Санкт-Петербурге и Москве нередко публиковалась на страницах провинциальных газет наряду с местными известиями. Основным источником общероссийской информации для читателей традиционно служили рубрики «Последние известия», «Русские известия», «Отзывы печати», «Обзор печати» или «Последняя почта».

Совершив краткий экскурс в историю зарождения праздника, перейдем на региональный уровень. В 1901 г. при Саратовском санитарном обществе (Обществе Саратовских санитарных врачей) был организован Саратовский комитет по борьбе с туберкулезом; само общество было основано еще в 1877 г. с «целью содействовать улучшению общественного здоровья и санитарных условий в г. Саратове и Саратовской губернии»17. Саратовский комитет по борьбе с туберкулезом (далее – Комитет) принято считать одним из пионеров широкой общественной постановки дела борьбы с туберкулезом в России, который не может быть рассматриваем как частное филантропическое учреждение, поскольку его деятельность принимала общегородской характер, до некоторой степени восполняя пробелы в городской медицинской организации18. Помимо активной просветительской работы неоспорим практический вклад Комитета: открытие кумысного заведения (1904 г.), кумысолечебного санатория (1906 г.), амбулатории (1913 г.) с попечительством о туберкулезных больных при ней и пр. После вступления Саратовского

Статьи санитарного общества в 1911 г. во Всероссийскую лигу борьбы с туберкулезом именно на плечи членов Комитета легла обязанность по организации Туберкулезного дня в Саратове.

Необходимо отметить, что в целом города Саратовской губернии выделялись своим антисанитарным состоянием и высоким уровнем заболеваемости населения инфекционными болезнями, в том числе туберкулезом. Так, в 1901 г. местный врач и общественный деятель П.Н. Соколов на очередном заседании Саратовского общества санитарных врачей привел данные, из которых следовало, что в период с 1887 по 1898 г. ежегодное число умерших от туберкулеза составляло в среднем 442 человека. На фоне общей смертности в 5500 человек подобный показатель следует оценивать как значительный19. В шаблонном газетном объявлении-обращении к согражданам с призывом принять участие в Дне белой ромашки отмечалось, что общее число заболевших чахоткой в Саратове ежегодно достигает более 5000 человек, из них умирают около 500 человек20. В упомянутой выше рубрике «Саратов, 24-го апреля» призыв к особой отзывчивости со стороны местных жителей в Туберкулезный день вполне резонно опирался на сложившуюся эпидемиологическую обстановку: «...Саратов по проценту смертности занимает почти первое место в России; в Саратове в некоторых городских частях, как, например, в Глебучевом овраге, смертность достигает ужасающих размеров – 160 на 1000. И среди этих жертв значительный процент падает на туберкулезных, так как по особенностям местного климата, он находит у нас благоприятные условия для развития»21.

Показательные данные по уровню развития городской медицины содержатся среди прочего в пространной статье доктора А.М. Шапиро «К туберкулезному дню»22. Автор, пытаясь выявить основания, способствующие широкому распространению туберкулеза в Саратове, к общероссийским причинам отнес материальную и культурную бедность нашего народа, полное санитарное неустройство городов и сел, общее невежество в плане личной и общественной профилактики, знания правил личной гигиены. Среди двух отягчающих саратовских обстоятельств были обозначены отсутствие лечебных заведений, больниц как мест для изоляции и лечения чахоточных и плохие жилищные условия, особенно у жителей печально известных оврагов Глебучева и Белоглинского, Очкинского поселка. Ссылаясь на свидетельства врачей, Аврам Меерович убедительно показал, что недостаток больничного призрения вообще в городе по мере роста населения с каждым годом становится все более ощутимым. Переложив норму, установленную в Германии, по которой требуется одна кровать на 300 человек постоянного населения, на местные реалии, доктор вывел безрадостную картину: «…Саратову, насчитывающему в настоящее время не менее 240.000 жителей, необходимо иметь не менее 800 кроватей, между тем их имеется всего лишь 300 штатных: 200 при земской больнице и 100 при городской (кроме 200 кроватей при городских бараках, предназначенных для больных с острозаразными болезнями)». Для подтверждения своих мыслей автор обратился к докладу доктора А.И. Ершова, зачитанному им на заседании физико-медицинского общества: «больничная потребность в г. Саратове не удовлетворяется

Статьи наполовину, и цифра отказов в приеме за недостатком мест, из года в год увеличиваясь, дошла теперь до 30–40 процентов, больного же чахоткою, как требующего продолжительного лечения, в наших больницах принимают лишь в тех случаях, когда есть риск, что в случае отказа он умрет за порогом больницы, всем же остальным, еще способным держаться на ногах, прямо отказывают, и эти несчастные больные возвращаются обратно в свою домашнюю обстановку...» 23. Поэтому единственным местом в Саратове, где принимались чахоточные на начальном этапе болезни, являлась упомянутая выше летняя санатория Саратовского санитарного общества, деятельность которой, несмотря на всю свою полезность, носила ограниченный характер и не могла удовлетворить все возрастающую потребность населения24.

Важно указать, что празднование Дня белой ромашки давало дополнительную возможность напомнить о санитарно-эпидемиологическом неблагополучии города и необходимости его улучшения, в том числе в сатирической форме. Например, в стихотворении «Мадам Туберкулез» Диеза, помещенном в рубрике «Маленький фельетон», обыгрывалась сценка беседы населяющих Саратов многочисленных кокков и бацилл. Приведем показательный отрывок из него:

«Вы здесь, ma chère amie25, недавно, вероятно?

Так познакомимся: мадам Туберкулез;

А вы? Холерная? – Весьма, весьма приятно.

Ну, как вам нравится наш город, наш навоз?

А эти, косточки, объедки и тряпицы,

Что беспрепятственно на улицах гниют?

Недаром именем Поволженской столицы

Зовут Саратов наш, – везде найдешь приют.

А Белоглинский наш и Глебучев овраги?

Там очень весело, – будь лето иль зима, Любой комок земли, любая капля влаги – Найдется общество: тиф, дифтерит, чума»26.

В характерной статье «Белая ромашка и серая пыль» С. Старченко речь шла об еще одной местной напасти – пыльных вихрях, иногда иронично до сих пор называемых «саратовский дождик». Автор весьма эмоционально обыграл «вопиющую несообразность» саратовской действительности: «Туберкулезная выставка, программы, диаграммы, картограммы, анатомические препараты, плакаты об излечимости туберкулеза, и рядом с этим свинцовой тучей нависшая над городом пыль, забивающаяся в легкие, рот, нос, глаза».

Статьи

Проникнувшись контрастом, невольно задумываешься над правотой брошенного журналистом вопроса: «Не бесполезны ли все те усилия, которые мы прилагаем в борьбе с туберкулезом?». Действительно, заимствованный из-за границы праздник там являлся лишь дополнением к более существенным мероприятиям санитарного характера, и увидеть такую адскую пыль в каком-нибудь европейском городе было бы невозможно. «О саратовской пыли и поливке улиц и писали, и говорят из года в год, а воз и ныне там», – с горечью констатировал автор. Чуть ниже читаем: «Собранные от продажи цветка деньги, конечно, будут очень нужны, но ими могут воспользоваться только немногие десятки, а в Саратове туберкулезных больных тысячи, а вернее десятки тысяч, так как доказано, что огромное большинство больных, а также по-видимому и здоровых (с виду), носят в себе зачатки этой болезни. Каковы же будут результаты нашей борьбы, если, леча десятки, мы будем заставлять дышать отравленным воздухом целые десятки тысяч?»27.

Изначальное присоединение Саратова к организации Туберкулезного дня в 1911 г. и желание его провести на достойном уровне, на наш взгляд, в определенной мере также обусловлено стремлением соответствовать неофициальному статусу «столицы Поволжья», по принципу «положение обязывает». При этом образ Саратова в восприятии современников к началу ХХ века претерпел определенную эволюцию, выводя на первый план такие критерии столичности, как благоустроенность и оздоровление городского пространства, культурный рост и общее повышение благосостояния горожан28. Сделанное наблюдение подкрепляется размышлениями местных авторов. Публикация «О белом весеннем цветке» доктора А.Б. Арапова, вышедшая накануне праздника, призывала саратовцев последовать примеру населения передовых европейских стран: «Как бы хотелось увидеть в этот день на нашей Немецкой или на других улицах огромную толпу со знаменами "Лиги борьбы с туберкулезом". Перенеситесь мысленно в Лондон или в Италию: там в подобный день все украшают себя белым цветком, осаждают аудитории, где идут чтения о чахотке, идут деятельные сборы на борьбу с ней. Там на собранные деньги воздвигаются лечебницы, основываются амбулатории! Много жизней спасено, много слез осушено!..». Ниже читаем: «Таковы и наши мечты. Посмотрим, что скажет суровая действительность... Мы увидим, доросли ли саратовцы до идеи общего братства всех людей, до сознания солидарности интересов общественного здоровья и блага»29. Редакция газеты «Саратовский вестник» исходила из того, что «День "белой ромашки" – это первый шаг к коллективной борьбе с общим врагом, результаты продажи цветка – показатель нашей общественной сплоченности, показатель нашей культурности». Далее в пример саратовским богачам ставился симбирский купец Н.Я. Шатров, пожертвовавший в пользу Лиги 20 тысяч рублей30.

Статьи

О подготовке к празднованию Туберкулезного дня в Саратове

По точному наблюдению латвийского историка Т.М. Бартеле, успешное проведение подобных мероприятий требовало информационной поддержки и рекламы, при этом главными каналами информации становились пресса и печатная социальная реклама (плакаты и открытки)31. Рекламы Дня белого цветка в современном представлении в газетах было немного. Как правило, ее аналогом выступали публикации о предстоящем благотворительном празднике с призывом к населению принять в нем посильное участие, выходившие за несколько дней до или собственно в день его устройства.

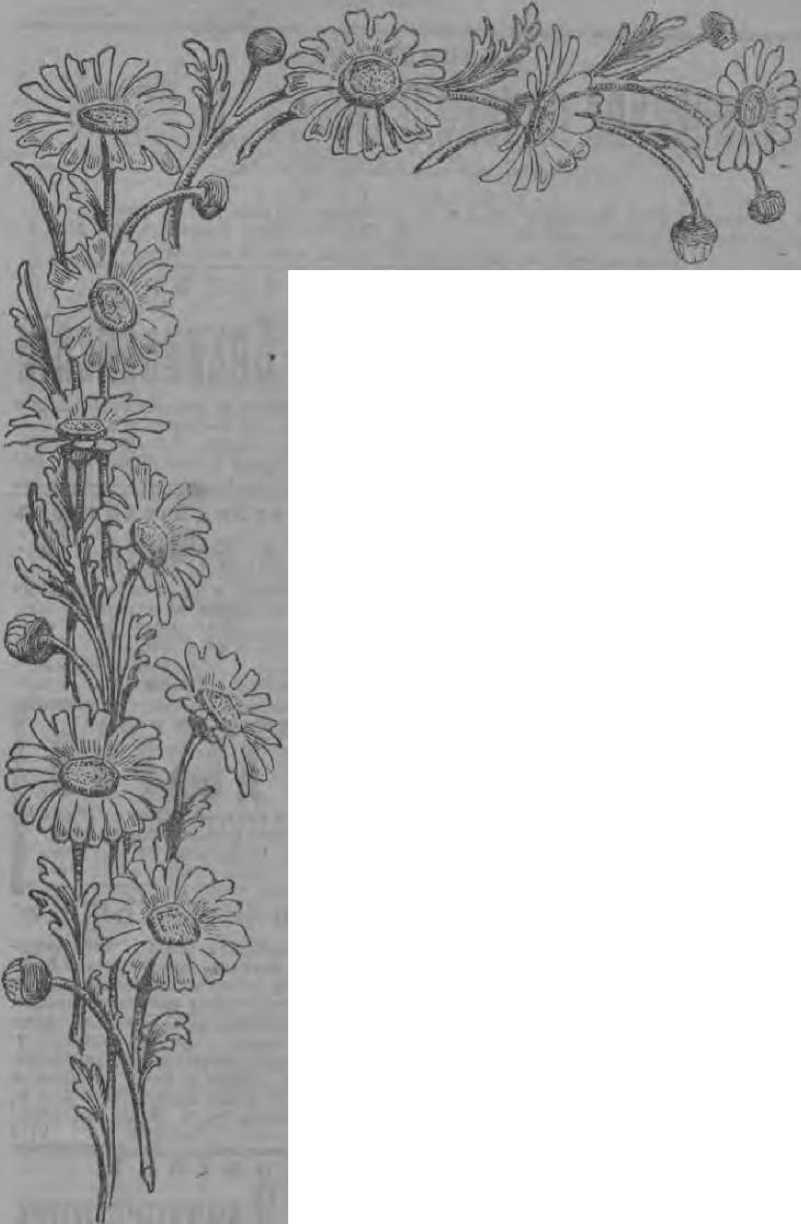

Комитетъ для борьбы Всеровшйсная Лига съ туберкулезомъ для борьбы гарттошгоштртоО-ю. съ туберкулезом!

СОГРАЖДАНЕ!

-

1) Сегодня, накануне 20 го аврйля, мы наноминаемъ вамъ о томъ, что около 500 человйвъ ивъ всего на-селен!я г. Саратова ежегодно умираетъ отъ чахотки (туберкуле»» легкихъ), болйе 5000 больныхъ «той губительной бод&1РЬБ сАять праву среди весь, обременяя свои семьи, раарушая Ихъ благостояше, и повторяема, что борьба съ этой болонью неотложна, необходима... •

-

2) Завтра на чтешяхъ въ театрахъ, на выставка въ Народной Аудиторш, ивъ продающихся на улицахъ листковъ и нить, вы умаете, какъ велико и овасно для всйхъ ио вло и кашя мйры принимаются противъ ■его. , . ,

-

3) Наука и жизнь теперь твердо установили, что чахотка излечима и что совместными дружными уснлшми можно победить врага, но для этого необходимы маши, общее сочувств!е и денежная средства.

-

4) ВсЬ желающее принять учаспе въ борьба съ чахоткой объединились въ соювъ «ВсероссШская Лига для борьбы съ туберкулевомъ». Завтра въ день 20 го апреля, по всей PocciH раздается братспй иривывъ »той Лиги о помощи несчастнымъ больнымъ чахоткой; завтра повсюду будетъ продаваться «Бйлый цвЪтокъ—ромашка».

-

5) Украсые-же себя ииъ въ знакъ участш въ общемъ великомъ, добромъ дЪлй, вложите въ него и свою трудовую лепту во имя своего личнаго здоровья и блага своихъ ближнихъ.

Объявление в газете «Саратовский листок» о проведении Дня белого цветка (19 апреля 1912 г.)

Столичные и региональные издания в полном соответствии с замыслом организаторов всероссийской акции становились основной площадкой для проведения информационноразъяснительной работы среди населения. Так было и в Саратове.

Статьи

Ежедневно и ежечасно опускаетъ чахотка тспоръ смерти па свои жертвы.

День же общей борьбы съ безпещад-нымъ врагомъ всего одинъ ьъ году.

Пусть же этогь день будетъ посвя-щелъ задачамъ Лиги.

Покупайте же б^лую ромашку!

Объявление в газете «Саратовский вестник» – призыв к покупке белого цветка (20 апреля 1912 г.)

баратойЪу 20 апреля.

Ежедневно и ежечасно безчислевныя полчнща туберкулезаыхъ паючекъ носатее по городу, забираясь туда, гдЬ нхъ не ожвдзлн.

Ежедневно н ежечасно тысячи опла-киваюгь погибшихъ и дрожать за погн-башщихъ.

Лишь 20 апреля Туберкулезная Лига пропов'бдуетъ свой крестовый походь противъ чахотки.

Лишь 20 anpia продаетъ опа 6Ь-лую ромашку, запасется силами на длднный уядъ мЬсяцевъ,

Пусть хоть 20 апрЬля великая борьба оттеснить на задв1й планъ вс4 дру-rii заботы.

Пусть лепты обывателей наполнять кружки собнрагощнхъ.

Ч4мъ чаще будетъ встречаться бЬлая ромашка на груди, т!мъ рЬже станетъ раздаваться стукъ топора туберкулезной гильотины.

Статьи

Значительную часть опубликованных статей, говоря современным языком, можно отнести к популяризаторскому контенту, им свойственна направленность на продвижение идеи устройства Туберкулезного дня, а также освещение в общих чертах ведущих направлений деятельности Лиги. В данном блоке выделяются статьи земского врача Н.И. Тезякова, выходившие в праздничный день с интервалом в один год. Их названия весьма символичны: «20-е апреля и всероссийская лига для борьбы с туберкулезом», «Всероссийская Лига и праздник "Белого цветка"», «3-я годовщина Всероссийской Лиги для борьбы с туберкулезом». Более подробно остановимся на первой из перечисленных публикаций, в которой приводилась информация об опасности заболевания бугорчаткой, о предпринимаемых мерах борьбы с нею в Западной Европе (Германии, Дании, Швеции и др.). Автор полагает, что в основе этой борьбы лежат общекультурные мероприятия, направленные к подъему экономического благосостояния широких масс населения, улучшению его жилищных условий, распространению сведений о сущности болезни, организации общедоступного лечения чахоточных и пр., а во главу угла поставлена самодеятельность населения. С открытием 20 апреля 1910 г. в России собственной национальной лиги для борьбы с туберкулезом наша страна получила возможность войти в международный союз, всенародное движение против злейшего врача человечества, по сути, кинувшего «…призыв к настоящему крестовому на него походу». Николай Иванович был убежден, что «только при дружной сознательной поддержке всего общества, при его самодеятельности при проведении в жизнь противотуберкулезных мероприятий, всероссийская лига для борьбы с туберкулезом может сделаться действительно национальным сильным учреждением и идти победоносно во главе общественного движения в России против туберкулеза». Завершалась статья призывом к оказанию всесторонней поддержки в рамках реализации инициативы проведения Туберкулезного дня: «Саратовский комитет борьбы с туберкулезом, отзываясь на этот призыв лиги, по примеру других городов (Петербург, Москва, Киев) приглашает сегодня, в день первой годовщины открытия национальной русской лиги для борьбы с туберкулезом, подумать о туберкулезе, как народном бедствии, с сочувствием оглянуться на своих близких, имевших несчастие заболеть этой тяжелою болезнью и, ради сочувствия к ним, так или иначе прийти на помощь лиги и ее учреждениям в их борьбе с туберкулезом. <…> Нужно помнить, что при благоприятных условиях туберкулез излечим и предупредим»32.

Любопытно, что в примечании к статье содержалось указание для местных жителей на возможность записаться в члены Лиги двумя основными способами: через редакцию газеты «Саратовский вестник» или обратившись к члену правления Лиги Н. Тезякову в отдел народного здравия губернской управы. Оговаривался и возможный размер членского взноса – от 1 рубля33. Таким информированием (которое также могло публиковаться отдельным объявлением или заметкой в рубрике «Хроника») обеспечивался приток новых членов. При этом подчеркивалось, что члены Лиги получают бесплатно издаваемый правлением журнал «Туберкулез»34.

Статьи

Ровно через год после выхода первой публикации Н.И. Тезяков с удовлетворением отметил положительную динамику в начатом деле: «За двухлетний период деятельности Всероссийской Лиги, носящей пока по преимуществу характер кипучей организационной работы, открылось 63 отдела. <...> Сетью отделов Лиги покрывается и наша губерния: не говоря о напряженной деятельности саратовского комитета по борьбе с туберкулезом, вошедшего в состав Лиги, отделы последней открылись в Камышине и Кузнецке и открываются в петровском, вольском и саратовском уездах. В Камышине отделом Лиги, при содействии города и земства, открывается ныне же кумысное лечение, а в Кузнецке – санатория»35. В третью годовщину деятельности общественной организации отделов Лиги по России насчитывалось уже около 12036. Николай Иванович, раскрывая суть празднования Туберкулезного дня, указывал на его моральное значение, возрастающее в силу всесословного характера, и даваемую возможность сбора необходимых народных средств для открытия лечебниц, амбулаторий, здравниц, школьных колоний и т. д. Завершалась статья «3-я годовщина Всероссийской Лиги для борьбы с туберкулезом» ставшим уже традиционным призывом к населению о содействии: «Сограждане! По примеру прошлых двух лет, отрешимся сегодня от обычной будничной суеты и проведем этот редкий бодрящий народный праздник в общении со всеми теми, кто словом и делом, в союзе с наукою, ведет неустанную борьбу с нашим общим врагом. Сограждане, украсьте же сегодня свою трудовую грудь белою ромашкою, а деньги, уплаченные вами за цветок, как бы они малы ни были, в общей сумме с другими, будут большими средствами, они пойдут на борьбу с туберкулезом, на устройство для туберкулезных больных больниц, амбулаторий и проч.»37.

Часть опубликованных в местной прессе работ можно отнести к научно-популярным статьям, которые следует рассматривать в качестве информационной поддержки и одновременно просветительства; их авторы – практикующие врачи и (или) профессора Императорского Николаевского Саратовского университета38 – пытались донести до читателей информацию о сущности туберкулеза, особенностях его протекания и губительных последствиях для организма, а также о возможных методах лечения (например, кумысотерапией). Некоторые из подобных публикаций завершались призывом оказать содействие в проведении Туберкулезного дня по принципу, удачно сформулированному профессором И.Н. Быстрениным: «Пусть богатый вложит на это доброе дело деньги, отзывчивый – сердце, а сильный – власть и ум»39. К таким публикациям можно отнести статьи врачей И.Н. Матвеева «Чахотка в грудном возрасте»40, А.Б. Арапова «Несколько слов о кумысе»41, его же «О нашем невидимом враге»42 и «О костном туберкулезе у детей»43,

Статьи

П.А. Лощилова «Туберкулез и молоко»44, А.Н. Добротина «Туберкулез и кровь»45, Н.Е. Штерна «Значение санаторий и др. специальных учреждений в борьбе с туберкулезом»46; ветеринарных врачей Ф.А. Березова «Туберкулез домашних животных и отношение его к туберкулезу человека»47, А. Тихонова «Туберкулез животных и опасность заражения от них человека»48; профессоров П.П. Заболотнова «О проявлениях туберкулеза в организме человека»49, его же «Что мы встречаем в легких, когда человек болеет чахоткою»50, А.А. Богомольца «Успехи науки в борьбе с туберкулезом»51, И.Н. Быстренина «О туберкулезе у детей»52, приват-доцента П.К. Галлера «Туберкулез в школьном возрасте»53 и др.

Важно подчеркнуть, что именно из саратовских газет читающая публика узнавала о ходе подготовки к Туберкулезному дню и основных местах, доступных для посещения в праздничный день. Например, заметка «В туберкулезной комиссии» сообщает о состоявшемся 7 марта 1911 г. заседании Комитета в квартире доктора Штерна, в присутствии 9 членов – профессора Словцова, врачей Тезякова, Штерна, Соколова, Арапова, Шапиро, Фоминой, Лощилова, а также г. Рощевской, которое было посвящено разработке вопроса об осуществлении в Саратове 20-го апреля Дня белой ромашки. Здесь же мы узнаем о назначении даты вторичного заседания на 13 апреля в помещении городской управы, с приглашением представителей местной печати, торгово-промышленного мира, школьных врачей и других лиц. Принятые постановления комиссии касались мер предварительной пропаганды идеи Туберкулезного дня и самого его осуществления в виде составления особого плаката, помещения статей в местных газетах, продажи «весеннего цветка», устройства в народной аудитории торжественного заседания местного комитета Лиги с краткими лекциями о чахотке и мерах борьбы с нею. Для роли продавцов «весеннего цветка» было решено пригласить студентов, учениц фельдшерской школы и пр. Вместе с тем желающие принять участие в этом деле могли записаться в лечебнице доктора Н.Е. Штерна, расположенной на Соборной улице54. В ходе проведенного 13 апреля заседания была уточнена программа празднования Туберкулезного дня, так, организация продажи белой ромашки была поручена госпожам М.Г. Фоминой и О.Н. Рощевской55. Спустя несколько дней, 18 апреля, снова в помещении городской управы состоялось под председательством супруги г. начальника губернии С.А. Стремоуховой соединенное заседание Комитета и

Статьи организационного дамского комитета по устройству праздника «Белой ромашки», на котором обсуждался вопрос об окончательном распорядке дня 20-го апреля56. Были назначены места и учреждения, где будет продаваться цветок. К таким местам относились городская управа, губернская и уездная земская управы, конторы, театры, городской бульвар «Липки», вагоны трамвая и т. д., а также наиболее людные улицы на углу Немецкой и Александровской, на Московской и Александровской. В газетах упоминалось и о двух автомобилях, с которых планировалось осуществлять продажу цветов и раздачу плакатов в праздничный день. Цена «белому цветку» была назначена от 5 коп., но оговаривалось, что могут приниматься и меньшие суммы. Накануне Туберкулезного дня, 19 апреля, с 8 до 9 часов вечера лицам, принимающим участие в организации праздника, необходимо было прийти в коммерческое собрание, чтобы получить кружку для сбора и цветы для продажи57.

С 9 часов утра и до 9 часов вечера праздничного дня в городском театре должны были дежурить особо избранные лица, чтобы давать необходимые справки; при этом именно в театре предполагалась сдача заполненных кружек членам особой комиссии, специально организованной для приема денег58. Конкретные имена лиц, вошедших в перечисленные группы, мы узнаем в следующем номере газеты из заметки «К сегодняшнему празднику белого цветка». Обязанности консультантов были возложены в основном на представителей медицинской общественности и их родственников. 20 апреля 1911 г. в городском театре с 9 до 11 часов утра должны были дежурить М.С. Солун и Н.И. Тезяков, с 11 до 13 часов – Н.В. Алмазова и А.И. Бруханская, с 13 до 15 часов – Н.И. Лясс и М.А. Лощилова, с 15 до 17 часов – С.Г. Щедровицкий, с 7 до 17 часов – Б.И. Штерн и с 7 до 21 часа – г. Солун. В комиссию по приему заполненных кружек вошли: супруга г. губернатора, С.А. Стремоухова, г-жа Танкова, Л.Л. Масленникова и три члена комитета по борьбе с туберкулезом59.

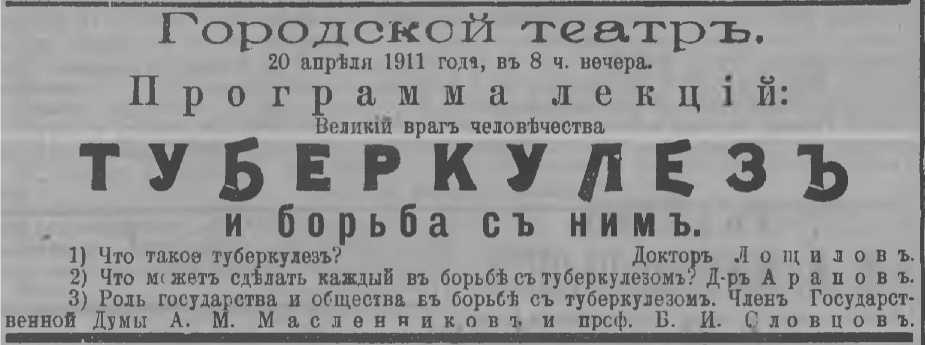

В показательной статье «К туберкулезному дню в Саратове 20-го апреля» некого Н. Т-в приводилась программа запланированных мероприятий, подготовленная Саратовским туберкулезным комитетом и получившая одобрение со стороны саратовского губернатора П.П. Стремоухова. Программа Туберкулезного дня включала, во-первых, размещение в местных газетах статей, посвященных туберкулезу и мерам борьбы с ним, во-вторых, расклейку по улицам плакатов, разъясняющих значение Туберкулезного дня, в-третьих, продажу дамами в течение всего праздничного дня на улицах, площадях, вокзалах, пристанях, в садах, магазинах, банках и во всех присутственных местах туберкулезного цветка (белой ромашки) как эмблемы дела борьбы с туберкулезом. В рамках осуществления просветительской работы ставка делалась на беседы и чтения: четвертым пунктом программы Туберкулезного дня было проведение в средних учебных заведениях их врачами бесед с учениками о туберкулезе, пятым пунктом – чтение лекций о туберкулезе и борьбе с ним в городском театре. В качестве лекторов выступали видные местные общественные деятели, например, член Государственной думы от Саратовской губернии А.М. Масленников, профессор Саратовского университета Б.И. Словцов, доктора А.Б. Арапов

Статьи и П.А. Лощилов. Седьмым завершающим пунктом программы первого Туберкулезного дня в Саратове значился Народный театр, в котором анонсировались постановка спектакля в пользу туберкулезного комитета (шла пьеса «Рабство») и чтение о туберкулезе (лектор – упомянутый выше земский санитарный врач Саратовского уезда П.А. Лощилов). Наряду с этим в фойе обоих театров в антрактах планировалось производить продажу туберкулезного цветка и популярных листков о туберкулезе60.

Рекламное объявление о проведении чтения лекций в газете «Саратовский вестник» (19 апреля 1911 г.)

Н. Т-в искренне верил, что Туберкулезный день «…внесет оживление в монотонную жизнь горожан не только своею "новизною", но и своим большим значением, служа делу популяризации в широких слоях населения сущности туберкулеза, как народной болезни, и мер общественной борьбы с ним». Одновременно праздник даст возможность собрать средства для этой борьбы, как от продажи цветка, так и от сборов в театрах. Публикация завершалась довольно типичным обращением-призывом к населению: «Граждане, желающие выразить свою солидарность с задачами Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом, лиги, имеющей на своем знамени двойной красный крест, украсьте себя 20-го апреля белым скромным цветком, как эмблемою святого дела борьбы с туберкулезом!»61

О проведении Туберкулезного дня в Саратове и его результатах: факты и оценки

Благодаря слаженной деятельности членов Комитета и их добровольных помощников Саратову в целом удавалось своевременно подготовиться к проведению Дня белой ромашки: издавались плакаты, листовки, надлежащим образом оформлялись здания и витрины магазинов, заготавливались искусственные цветы и пр. Порядок проведения Туберкулезного дня по России был схож – сбор пожертвований в форме продажи активистами цветов ромашки, проведение бесед и чтение лекций о туберкулезе и борьбе с ним, устройство медицинской выставки. Местные журналисты отслеживали и оперативно

Статьи публиковали информацию о праздничных мероприятиях, представляющую собою своеобразные зарисовки наблюдаемого на улицах, в городском театре, на бирже, в цирке, на выставке и пр.62 Например, в заметке «С Белым цветком» констатировалось, что вопреки неприветливой погоде, сопровождаемой пыльными вихрями, в городе царило праздничное оживление, особенно на центральных улицах. Автор подмечал: «Центром сбора служит прежде всего Немецкая улица. На каждом шагу мелькают здесь синие околыши студентов с белыми кружками в руках и цветочные корзины дам. Останавливают с предложением купить цветок всех, без исключения. <…> К двум часам дня белый цветок пестрит всюду. Им украшена грудь не только интеллигента. Нам на каждом шагу встречались рабочие, торговцы, прислуга, магазинные мальчики, городовые и кондуктора трамвая, украшенные эмблемой борьбы с чахоткой». Визит в городской театр, где доктор П.Н. Соколов при переполненном зале читал популярную лекцию о туберкулезе для детей школьного возраста, также произвел на журналиста самое благостное впечатление63. Список посещенных мест может быть продолжен. Необходимо отметить, что в основе своей встречаемые отклики-свидетельства по прошедшим в 1911 и 1912 гг. Туберкулезным дням выдержаны в благодушном тоне; тем очевиднее становится контраст с Туберкулезным днем, проведенным в 1913 г. (об этом речь пойдет немного ниже).

Важной формой реализации просветительской деятельности выступала организация и проведение туберкулезных выставок, первая из которых открылась в Саратове 20 апреля 1912 г. В статье П. Лощилова «Туберкулезная выставка» указывалось место и время ее работы – в народной аудитории с 10 часов утра до 8 часов вечера в течение четырех дней, вход бесплатный. Символичен выбранный эпиграф к статье: «Чтобы успешно бороться – надо, прежде всего, изучить врага…». При подборе экспонатов организаторами – представителями Комитета – во главу угла были поставлены принципы наглядности и простоты понимания. В результате выставка оказалась «...составлена довольно интересно и разнообразно, особенно, если принять во внимание первый опыт, экстренность и др. неблагоприятные для нее условия...». Демонстрационный материал (диаграммы, рисунки и пр.) был подобран таким образом, чтобы дать посетителям ясные и определенные ответы на следующие вопросы: «От чего происходит туберкулез?», «Что производит туберкулезная зараза в человеческом теле?», «Какие условия благоприятствуют и, наоборот, препятствуют развитию у человека туберкулеза?», «Насколько распространен туберкулез, вообще в России и в г. Саратове?», «Борьба с туберкулезом и ее результаты»64. Энергичное и деятельное участие в устройстве выставки принял доктор П.Н. Соколов; в роли консультантов выступали дежурные врачи, а также помогающие им студенты-медики65. Выставка прошла с несомненным успехом, поскольку «…превзошла все самые смелые ожидания комитета, в смысле возбужденного ею к себе интереса и посещаемости со стороны разнообразных

Статьи слоев общества, по преимуществу, среднего класса и горных обывателей66». Всего было записано посетителей 20 апреля – 1101 чел., 21 апреля – 851 чел. (запись велась с перерывами), 22 апреля – 2205 чел. и 23 апреля – 1334 чел. Отсутствие записи в некоторые часы позволило считать, что общее число посетителей достигло не менее 6000 чел. Редакция газеты «Саратовский вестник» связывала такой повышенный интерес публики к туберкулезной выставке, выражавшийся среди прочего в добровольных пожертвованиях, с учреждением в России Лиги и организации ею или при ее участии в ряде городов, включая Саратов, Дня белого цветка. Следствием этого стало распространение в широких кругах общества идей противотуберкулезной борьбы путем прессы, популярной литературы и лекций. По мнению редакции, местному Комитету необходимо воспользоваться проявленным глубоким интересом широкой публики к туберкулезу и всячески его поддерживать, прежде всего, скорейшим и массовым оповещением (в газетах, листках, лекциях) о результатах сбора с «ромашки» и об употреблении вырученной суммы67. Стоит признать, что данный совет Комитетом был услышан.

Наиболее показательными в плане отчетной документации являются материалы за 1912 г., что связано с подробным освещением в местной прессе хода проведения общего собрания Саратовского санитарного общества, состоявшегося субботним вечером 28 апреля. Объявление, анонсирующее время начала и общую программу мероприятия, публиковалось на протяжении нескольких газетных номеров, вплоть до дня запланированного заседания68. Информация по прошедшему собранию отложилась в эпизодической рубрике «В санитарном обществе» обеих газет. Привлечение данных отчета о деятельности Саратовского санитарного общества за 1911 г., зачитанного доктором Н.И. Максимовичем, позволяет сделать вывод о весьма плодотворной работе общества на фоне активизации общественной жизни. Так, в 1911 г. на средства, собранные в Туберкулезный день (около 5000 рублей) и В.И. Алмазовым (около 1200 руб.), была открыта детская санатория, в которой содержалось 9 человек детей в течение трех летних месяцев69, тем самым была выполнена одна из поставленных задач первого года проведения Дня белой ромашки. Детская санатория располагалась за Соколовой горой в районе 2-й Гуселки, неподалеку от сада Недошивина и изначально была рассчитана на 20 мест. Следует указать, что информация о деятельности санатории Саратовского санитарного общества, при которой как раз и открылась детская санатория, время от времени появлялась в прессе. Например, в статье «К борьбе с туберкулезом (Несколько слов о санатории саратовского санитарного О-ва)» автор, используя данные из отчета доктора П.Н. Соколова о санатории, пытался донести до читателей главную мысль: «Саратовская противотуберкулезная колония – дело близкое нам, родное – и саратовцы не должны забыть его в день "Белого цветка"»70.

Статьи

Открытие датской санатории

Фотография со дня открытия детской санатории (10 июля 1911 г.), устроенной на сбор в День белой ромашки71

В докладе врача, гласного городской Думы В.И. Алмазова о результатах Дня белой ромашки за 1912 г., также представленном в ходе заседания 28 апреля, значительное внимание было уделено статистике благотворительных взносов. Согласно приведенным данным, на момент заслушивания отчета было собрано 8072 руб. 85 коп., без учета двух не вскрытых кружек, присланных из второго реального училища. Из обозначенной суммы 20 апреля в ходе чтения лекций в народном театре было собрано 92 руб., в городском театре – 78 руб.72 Среди позитивных моментов В.И. Алмазов указал на громадную пользу дам-сотрудниц, список которых был оглашен, и собрание поручило правлению выразить каждой из них благодарность73. Однако имели место моменты, произведшие удручающее впечатление на докладчика. К ним относилось отсутствие на лекциях лиц зажиточного

Статьи класса, которые в первую очередь должны были бы жертвовать в пользу нуждающихся, а также малочисленность представителей со стороны городской Думы.

Уточняющие данные к докладу, зачитанному В.И. Алмазовым, мы обнаруживаем спустя почти год в заметке «Ко дню "белой ромашки"». В ходе состоявшегося 13 марта 1913 г. в коммерческом собрании заседания Комитета по вопросу об организации в Саратове Дня белого цветка в присутствии около 150 человек А.А. Виноградовым был дан подробный денежный отчет по устройству Туберкулезного дня в 1912 г. Валовой сбор составил 8133 руб. 13 коп. Расход 1306 руб. 24 коп. (главная часть расходов шла на печатание брошюр и листков). За отчислением двух процентов в кассу правления Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом в распоряжении Комитета осталось 6690 руб. 36 коп. Из этой суммы израсходовано было 4074 руб. 30 коп. на бесплатное и на льготных условиях лечение в санатории Саратовского санитарного общества (3154 руб. 62 коп. на взрослых и 919 руб. 68 коп. на детей) и 2023 руб. 51 коп. на бесплатную и на льготных условиях выдачу кумыса несостоятельным больным в городе. Остаток на текущий год в сумме 592 руб. 55 коп. планировалась потратить на организацию в Саратове постоянной амбулатории для легочных больных74.

Наличие в региональной прессе рассмотренных выше статей и иных подобных публикаций отчетного характера, на наш взгляд, повышали доверие общества к организаторам Туберкулезного дня и в принципе к деятельности Саратовского санитарного общества, стимулируя население к дальнейшему оказанию содействия в нелегком деле борьбы с туберкулезом.

Касательно отложившейся в газетах информации по состоявшемуся в 1913 г. Туберкулезному дню можно сказать, что итоги его проведения были менее успешными. Несмотря на благоприятную погоду, по сравнению с предыдущем годом, сбор в 1913 г. оказался на 2000 руб. меньше и в целом «24 апреля прошел в этом году слабее прошлогоднего»75. В одноименных заметках «День белой ромашки», опубликованных в рубрике «Хроника» обеих газет от 26 апреля, содержится взаимодополняющая информация, которую корректнее подавать в объединенном виде. Валовой сбор в 1913 г. составил 5927 руб. 35 коп.76, не считая трех еще не вскрытых кружек. Далее шло перечисление, сколько из этой суммы было собрано медными, серебряными и золотыми монетами, бумажных денег, а также фальшивых монет. Всего задействовано продавщиц цветов было 154, кружек, находившихся в обороте, – 220. Продажа цветка производилась по всему городу с раннего утра и до позднего времени; но далеко не все цветы, которых было заготовлено около 100000, были распроданы. Жертвовали главным образом люди малоимущие. Самое крупное пожертвование сделал директор трамвая Ю.Ф. де Вильде – 50 руб.; купечество на бирже дало 78 руб. На уменьшение сбора повлиял запрет на продажу ромашки в здании управления Рязано-Уральской железной дороги, установленный

Статьи распоряжением управляющего дорогой Т.И. Акоронко, вместе с тем продажа была запрещена и в учебных заведениях циркуляром попечителя учебного округа. Подсчет производился счетчиками государственного банка при помощи членов Саратовского комитета по борьбе с туберкулезом. Одновременно указывалось, что лекции в день белой ромашки прошли при незначительном числе слушателей. Лекторами в этот день выступали профессора В.И. Разумовский, И.Н. Быстренин и доктор Н.Е. Шапиро. Для учащихся начальных школ лекцию прочел доктор П.Н. Соколов. Лекции накануне Туберкулезного дня вообще не состоялась по причине отсутствия слушателей, что могло быть вызвано, по мнению журналистов, лишь недостаточной организованностью в текущем году праздника «белого цветка», в недостатке своевременных извещений и агитации о лекциях77.

Самый большой успех в 1913 г., по мнению редакции газеты «Саратовский листок», имела туберкулезная выставка. В первый день ее посетило 600 человек, во второй – 683, в третий – 1099, в четвертый – 1741 посетителей и 650 учащихся, а всего за четыре дня – 4773 человека. На выставке было продано брошюр на 25 руб., опущено в кружку пожертвований – 58 руб.78 Часть вырученного в День белой ромашки сбора (2000 руб.), как изначально и планировалось, была направлена на устройство специальной амбулатории для легочных больных79, открытие которой состоялось в воскресенье, 6 октября 1913 г., в доме, расположенном на Аничковской улице80 (ныне ул. Рабочая).

Наложенные запреты на продажу ромашки в учебных заведениях и в здании управления Рязано-Уральской железной дороги породили у местной общественности чувство недоумения. Это нашло отражение в публикации с говорящим названием «Боязнь "ромашки"». Приведем характерный отрывок из нее: «На этот раз в некоторых учреждениях невинный белый цветок, цветок братской любви и человечности, вызвал недоразумения. Первое забеспокоилось учебное ведомство». Ниже читаем условно его умозаключение: «Уж очень они с этой ромашкой. Лекции, чтения, выставки... Полезно ли? Допустимо ли? Мы не разрешаем кинематографов, запрещаем театр, танцы, лекции, – а тут... ромашка!». В итоге «решили, что не полезно и не допустимо» 81.

Арк–ий (псевдоним А.А. Тиванова)82 в статье «Благотворительные флора и фауна», помещенной в эпизодической рубрике «Отклики», с иронией подошел к оцениванию результатов Туберкулезного дня 1913 г. В начале статьи автор воспроизвел и согласился с мнением саратовских организаторов и инициаторов праздника: «День "Белого Цветка" последний раз прошел со слабым успехом. Сбор в шесть тысяч рублей с 250000 населения – пустяк». Развивая озвученную позицию, Аркадий Арсеньевич утверждал: «Если, с одной стороны, принять во внимание численность населения и сумму сбора, а с другой – что праздник "Белого Цветка", есть, так сказать, показатель легализированной общественности, массового сознания, то Саратов, из города "добрых демократов", нужно переименовать в

Статьи

Схожие мысли встречаем в статье «Общественный почин» рубрики «Саратов, 27-го апреля». Редакция газеты «Саратовский листок» причины меньшего успеха Туберкулезного дня по сравнению с предыдущем годом усмотрела «…отчасти в том, что сбор не был разрешен в учебных заведениях, а также в управлении железной дороги, отчасти же в том, что общество почувствовало скрытую антипатию к слишком частым сборам, практикующимся с благотворительной целью: собирали и на "колос ржи", и на слепых, и т. д.». На фоне общего утомления от обилия претендентов раздавались голоса, заявляющие, что борьбу с туберкулезом должно взять на себя государство, а не частные общества, которые не в состоянии вести ее рационально из-за неопределенности бюджета, зависящего от случайных пожертвований. Журналистам приходилось слышать и претензии к работе сборщиц, которые слишком рьяно призывали к пожертвованиям, не давая проходу лицам, не прикрепившим на видном месте цветок. Вставая на защиту праздника, редакция издания приводит мнение епископа енисейского и красноярского Никона, который на страницах газеты «Енисейская мысль» дал резкую отповедь черносотенной газете «Сусанин», выступившей против сборов на борьбу с туберкулезом. Частично воспроизведем здесь позицию духовного лица: «Я ничего "масонско-жидовского в "Белом цветке" не находил и не нахожу. <…> "Белый цветок" я не считаю "затеей", а считаю очень хорошим, добрым

Статьи начинанием и делом серьезным; он вовсе не "игнорирует" и не "унижает христианства"». Обращение к авторитетному мнению Никона, по убеждению редакции, исключает всякую мысль о пристрастии и тенденциозности и позволяет увидеть, что это лицо высказалось за самую широкую инициативу в таком важном общественном деле, проникнутом чувством национальной терпимости. Завершается статья оптимистически: «Общество разберется в том, кто лишь "профанирует" сборы и кто имеет право на отзывчивость, и не только возродит, но и увеличит свое внимание и свое активное содействие делу борьбы со страшным бичем человечества – чахоткой»84.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что присоединение Саратова к празднованию Дня белой ромашки стало одним из знаковых событий в повседневной жизни горожан, служа определенным показателем культурности и свидетельствуя в пользу развития общественной инициативы. Туберкулезному дню предшествовала широкая информационно-разъяснительная кампания, подтверждением чему служат многочисленные статьи и заметки в региональной прессе. Представители местной интеллигенции, в особенности медицинской, активно включились в процесс подготовки и проведения праздничных мероприятий, принявших общегородской размах; одной из форм такого участия стала просветительская работа (чтение лекций, публикации и пр.). Саратовское общество в целом с сочувствием отнеслось к данной благотворительной акции, особенно в первые два года его проведения; при этом вклад отдельных его представителей, относящихся к имущим классам, по мнению популяризаторов праздника, мог быть более существенным.

Вероятнее всего, День белого цветка в Саратове последний раз прошел в 1915 г., однако данный вопрос нуждается в дальнейшем изучении. По мере вовлечения России в военный конфликт основные благотворительные потоки перестраивались и уже шли на помощь раненым воинам и семьям жертв Первой мировой войны, а Туберкулезный день и преследуемые им цели отошли на второй план. Мы убеждены, что накопленный дореволюционный опыт в проведении Туберкулезного дня целесообразно учитывать в реалиях современной России. Думается, далеко неслучайно в ХХI веке предпринимаются попытки, хотя и в более скромных масштабах, возобновить отмечание некогда забытого праздника, в том числе и в Саратове85.

- 28 -

Список литературы РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА НАЧАЛА 1910-Х ГОДОВ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДНЯ (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВА)

- Бартеле Т.М. Латышская пресса как источник о первом проведении «Дня белого цветка» в Риге (1912 г.) // Актуальные проблемы источниковедения: материалы V Международной научно-практической конференции к 110-летию Витебской ученой архивной комиссии. Витебск, 2019. С. 251–253.

- Благотворительность и милосердие: Историко-документальное издание. СПб.: Пики России, 2000. 248 с.

- Возрождая традиции: «День белой ромашки» // Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского. URL: https://demo1c.sgmu.ru/university/press-center/universitet/vozrozhdaya-traditsii-den-beloy-romashki/ (дата обращения: 30.04.2024).

- Голубова Т.Н., Махкамова З.Р., Перескокова А.А., Соболев А.А. Дни Белого Цветка в Крыму: история и современность // Вестник физиотерапии и курортологии. 2019. Т. 25. № 1. С. 98–101.

- Горлова Н.И. Исторический обзор участия волонтеров в организации и проведении благотворительных акций в России в начале ХХ в. // Ученые записки Орловского государственного университета. 2019. № 1 (82). С. 12–16.

- Горюнова З.А. Армия белой ромашки // Информационный вестник Саратовского областного музея краеведения. 2015. Вып. 133. С. 4.

- Гуденков М.А. День белой ромашки (к истории Всемирного дня борьбы с туберкулезом) // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2010. Т. 9. № 1. С. 168–170.

- Ежова С.А. Дни Белого цветка в Казани: благотворительный праздник начала XX в. как опыт социально-культурного взаимодействия // Гасырлар авазы. 2019. № 2. С. 6–25.

- Ерохина С.В. День Белого цветка как форма социально-культурной благотворительности малого провинциального города в начале ХХ в. (на примере г. Мологи Ярославской губернии) // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 11 (127). С. 272–277.

- Саламбиева А.В. Общественная благотворительность населения города Грозного в начале XX в. на примере Дня белого цветка // Общество: философия, история, культура. 2018. № 8 (52). С. 112–115.

- Ситников А.А., Ситникова Т.В. Праздник Белой ромашки в Царицыне в 1911-1916 гг. URL: https://project.1sept.ru/works/596759 (дата обращения: 03.04.2024).

- Соколов П.Н., Карманов М.А. Санатория Саратовского Санитарного Общества к 1912 году. (История ее возникновения и настоящее ее состояние). Саратов: Типография О-ва Книгопечатников, 1912. 32 с.

- Максимова И.В. Образ губернского города Саратова начала 1910-х гг. в зеркале региональной прессы // Традиционные общества: неизвестное прошлое: материалы XX Междунар. науч.-практ. конф., 29-30 мая 2024 г., г. Челябинск. Челябинск, 2024. С. 347–355.

- Максимова И.В. Периодическая печать как источник по истории благотворительности второй половины XIX – начала ХХ в. (обзор современной историографии) // Традиционные общества: неизвестное прошлое: материалы XVII Междунар. науч.-практ. конф. (27-28 мая 2021 г., г. Челябинск): в 2 ч. Челябинск, 2021. Ч. 2. С. 246–253.

- Маткин А.А. К истории зарождения благотворительной акции «Белый цветок» в городе Перми и Пермской губернии в 1911–1912 гг. // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2021. Т. 12. № 2 (100). URL: https://history.jes.su/issue.2021.1.2.2-100/ (дата обращения: 03.04.2024).

- Первый туберкулезный день в Москве 1911 г. с прил. доклада д-ра П.К. Яковлева об организации и задачах туберкулезного дня / Секция по борьбе с туберкулезом в Москве и ее окрестностях Моск. отд. Рус. о-ва охранения нар. здравия. М., 1912. 31 с.

- Приоткрываем фонды Праздник белой ромашки // Саратовский областной музей краеведения. URL: https://vk.com/wall-36103438_3667 (дата обращения: 03.04.2024).

- Саратовский вестник: [ежедневная общественно-политическая газета]. Саратов, 1910 (1 января) – 1913 (29 декабря) // Зональная научная библиотека имени В.А. Артисевич. URL: http://library.sgu.ru/calendar_sv/ (дата обращения: 03.04.2024).

- Саратовский листок: [газ. полит., обществ. и лит.]. Саратов, 1910 (21 февраля) – 1913 (31 декабря) // Зональная научная библиотека имени В.А. Артисевич. URL: http://library.sgu.ru/calendar_sl/ (дата обращения: 03.04.2024).

- Степанова Г.В. Предисловие к описи фонда № 353«Саратовский комитет по борьбе с туберкулезом при Саратовском санитарном обществе». URL: http://sar-archive.ru/gaso_bd/digitization/353.1.pdf (дата обращения: 03.04.2024).

- Ульянова Г. Предприниматели Саратова в 1870-1914 годы: депутаты городской думы и филантропы // Бизнес и Общество: [сайт]. URL: https://www.b-soc.ru/pppublikacii/predprinimateli-saratova-v-1870-1914-gody-deputaty-gorodskoj-dumy-i-filantropy/ (дата обращения: 03.04.2024).

- Устав Всероссийской Лиги для борьбы с туберкулезом: [утвержден 23 ноября 1909 г.]. М.: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1911. 15 с.

- ФЭБ: ЭНИ «Словарь псевдонимов»: [сайт]. URL: http://feb-web.ru/feb/masanov/map/0.htm (дата обращения: 03.04.2024).

- Цинпаева Р.Ш. Благотворительность в России как социокультурный феномен второй половины XVII – начала XX века: автореф. дис. ... канд. культурологии. М., 2018. 22 с.

- Чулочников А.А., Завьялов А.И. Организация санаторного лечения больных туберкулезом в Саратовской губернии в начале XX века // Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13. № 4. С. 862–867.