Региональное развитие России в социологическом измерении

Автор: Перекрест С.С.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Публикации соискателей ученых степеней

Статья в выпуске: 5 (159), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены теоретико-методологические подходы к понятию «региональное развитие» в социологическом контексте. Выявлена взаимосвязь развития региона и сложившейся демографической ситуации. Показаны изменения в репродуктивном поведении, основой которых являются смена вектора в ценностных установках, а также социальная поляризация доходов и зарплат в регионе, снижение уровня здоровья, отток молодежи в города-мегаполисы.

Региональное развитие, факторы и показатели регионального развитие, семейно-демографический фактор

Короткий адрес: https://sciup.org/143181505

IDR: 143181505

Текст научной статьи Региональное развитие России в социологическом измерении

Сохранение целостности России как суверенного государства в настоящее время зависит, в первую очередь, от «сценариев» регионального развития. Неравномерность развития субъектов Российской Федерации, углубление экономического, демографического, ресурсного и иных типов регионального неравенства, негативно отражается на внутреннем и внешнем потенциале страны [1, с. 50-70]. Регионы, образуя целостное социокультурное пространство, представляют собой довольно обособленные образования. Уникальность обуславливается не только природно-климатическими, экологическими, ресурсными и другими территориальными основаниями, но и деятельностью муниципальных образований, спецификой функционирования с Федеральным центром, формами взаимодействия региональных властей и бизнес структур. Как следствие, одни и те же процессы в различных регионах протекают по-разному и могут иметь различные последствия. С этим связана сложность поиска универсальных методологических перспектив регионального развития.

В современной научной литературе можно встретить различные интерпретации понятия «региональное развитие». Сложившийся понятийный «плюрализм» объясняется следующими причинами: во-первых, «региональное развитие» является объектом изучения не только социально-гуманитарных наук; во-вторых, даже внутри этих наук выделяются многочисленные методологические подходы к определению этой категории; в-третьих, это связано с многозначностью использования термина «регион» (более ста определений); в-четвертых, концептуальные подходы к определению понятия «развитие», также вносят свои корректировки в трактовку «региональное развитие».

Проблематика «регионализма» и «региона» стала формироваться в социологии в связи с идейным и практическим отождествлением определённой территориальной общности. Один из ключевых социологических вопросов – дискуссия о природе региона. Можно говорить о формировании двух основных подходах: примордиализме и субъективизме.

Регион – системное единство. Его генезис связан не с субъективным (волюнтаристским решением о его образовании), а примордиальным началом. Это своеобразная форма самоорганизации и автопоэсиса локальных сообществ, продукт социокультурной синергии социально-экономических и социокультурных региональных систем, складывающихся под воздействием ряда факторов. Во-первых, это географический (или ландшафтный) фактор, под воздействием которого на стыке ландшафтных рубежей контрастности возникают узлы (центры) концентрации деловой активности людей, пересечения транспортных коммуникаций, места обмена (торговли), постепенно превращаются в города.

Французский социолог П. Бурдье, определяет «регион» как социальное пространство невидимых связей, которые формируют пространство позиций, внешних по отношению друг к другу, определенных одних через другие, по их близости, соседству или по дистанции между ними, а также по относительной позиции: сверху, снизу или между, по- середине. Существует пространство отношений, которое столь же реально, как географическое пространство. Отсюда следует, что природа региона субъективна и проявляется, прежде всего, через поведение населения.

Н.И. Лапин1 рассматривает регион как часть социокультурной системы. По его мнению, социокультурный регион – это крупная единица социокультурного пространства страны: исторически сложившееся, вторично интегрированное территориальное сообщество [6, с. 15-40].

Например, Л. Рэмхельд2, видя условность данной дефиниции, дает региону интегральное понятие. Он дает «региону» значение «супертермина», который включает ряд основополагающих признаков, к которому относится население, территория, общность истории, природные условия и др. Выбор определенного значения термина определяется характером решаемых проблем, стоящим перед исследователем. При заинтересованности в изучении экономических аспектов, он будет тяготеть к рассмотрению региона через призму имеющихся там хозяйственных связей. Если более важным представляется этнокультурное рассмотрение, то регион анализируется, прежде всего, с точки зрения той территории, на которой проживает определенная этническая группа. Возможно и комбинированное использование критериев, если сама задача носит комплексный характер.

В современное время социологи берут за основную единицу измерения региона субъект Российской Федерации, а именно республику, край, область, автономный округ, автономную область. При этом, как отмечают ученые, концептуализация дефиниции «регион» в социологии далека от завершения, так как зачастую идет сведение (редуцирование) трактовки данного термина к экономической трактовке или в приложении к географическому пространству. Для социологической интерпретации региона важным считается влияние территории с полным ее набором, а именно ее ландшафтных, природноклиматических, ресурсных, дислокационных характеристик на состояние и определенный сценарий развития социума, представленного на данной территории. В связи с этим в социологии сложились в концептуализации категории «регион» несколько методологических подходов. Рассмотрим их:

-

– субстанциональный, где регион представлен как «этнокультурная, социальноэкономическая, политико-административная и пространственно-территориальная общность во всем многообразии взаимодействия ее составляющих аспектов, протекающего во времени и пространстве»;

-

– в системном подходе «регион» представляется как «локальная социальная система»; или как «сложно-структурированная территориальная, экономическая, социокультурная система, преследующая собственные интересы и цели развития и не имеющая политического суверенитета»;

-

– структурный подход предполагает рассмотрение региона как «целостную часть экономико-политического и социально-культурного пространства, обладающего определенными, только ему присущими особенностями»;

-

– административно-управленческий подход рассматривает регион с позиции объекта особого вида управленческой деятельности, направленной на регулирование социально-экономических процессов на территории, характеризующейся определенным единством экономической жизни и общностью условий воспроизводственной деятельности населения;

-

– на основании Концепции устойчивого развития, которую Россия приняла в 1996 г., регион рассматривается как саморегулирующуюся система, в которой проявляются состояния устойчивости и неустойчивости;

-

– в рамках аксиологического подхода регион – территория, представляющая общность с географической точки зрения, или такая территориальная общность, где есть преемственность, и чье население разделяет определенные общие ценности стимулирования культурного, экономического и социального прогресса;

-

– функциональный подход подразумевает под собой исследования региона с позиции его в качестве структурного подразделения, выполняющего по отношению к целому (территории государства) определенные функции;

-

– выделяется подход, рассматривающий и трактующий «регион» по сферам общественной жизни. Он включает в себя следующие направления:

-

а) социально-экономическое, где регион проявляется как относительно целостный хозяйственно-экономический комплекс, обеспечивающий удовлетворение важнейших социально-экономических потребностей населения региона и включенный в единую народно-хозяйственную систему государства;

-

б) социально-политический регион – административно-территориальное (от района до области) и государственное образование, наиболее адекватно воспроизводящее структуру общества и характеризующееся наибольшей степенью организации самой территориальной системы (наличие системы управления, власти);

-

в) социокультурный регион – целостная социокультурная система, отличающаяся существенными социокультурными характеристиками и процессами, стратификационным и национальным составом населения, традициями, этнолингвистическими особенностями, элементами образа жизни и т.п. Н.И. Лапин, (руководитель Центра социокультурных изменений Института философии РАН, член-корреспондент РАН, реализующий программу «Социокультурная эволюция России и ее регионов») рассматривает «регион» в рамках данного подхода как часть социокультурной системы. По его мнению, социокультурный регион – это крупная единица социокультурного пространства страны: исторически сложившееся, вторично-интегрированное территориальное сообщество. Оно включает совокупность первичных территориальных общностей и дополнительно, вторично интегрирует их в сообщество, занимающее более широкое социокультурное пространство. Примером исследования регионов в рамках данного подхода являются проведенные исследования по программе «Социокультурная эволюция России и ее регионов», в девятнадцати регионах, в том числе и в Смоленской области, в котором автор принимал самое непосредственное участие.

В рамках институционального подхода, по мнению Т.И. Заславской, одной из основателей социологии региона, исследование региона проходит через призму изучения социальных институтов. Ее подход заключается в исследовании смены типичных способов поведения, т.е. в исследовании поведенческих структур различных групп населения, т.к. именно социальный механизм изменения общественных практик (социальных институтов) является главным «изменителем» содержания того или иного института. Причем главным трансформатором в изменении поведения являются по ее мнению, региональные (государственные) органы власти.

В нашем понимании регион – часть территории страны (субъект РФ) со своим населением, образованная в единстве географических условий и социально-исторических процессов, характеризующаяся культурными, социально-экономическими, экологическими, информационными, демографическими условиями; это локальная система со своим организованным социальным пространством, нормативно-ценностной структурой и спецификой функционирования социальных институтов.

Из вышеизложенного следует, что возникновение и интерпретация рассматриваемого понятия имеет очень сложную природу. Это связано еще и с тем, что в научной литературе и в повседневной практике, зачастую фигурируют следующие понятия, которые рассматриваются как синонимы: «территория», «регион», «территориальная система», «район», где наиболее часто употребительными являются «район» и «регион». Этот синонимичный ряд имеет свое продолжение в определение трактовки «регионального развития» и также связывается с многоаспектностью использования ее в различных науках в зависимости от сферы исследования. Например, по мнению В.Н. Лексина, «территориальным развитием» следует считать происходящие сбалансированные изменения, всех компонентов (потенциалов) функционирования территории, выражающегося в позитивной динамике каждого из них, не приводящего к дисбалансу остальных [2, с. 25]. В частности это оценка процесса изменения на любой территории (регионе), расположенной на ней совокупности социального, хозяйственного, административного, природно-ресурсного, национально-этнического и др. потенциалов страны. В связи с этим прослеживается непосредственная связь политических, экономических, социальных и др. явлений с географическим местом, определяющим генезис, специфику и пространственно-опосредованные взаимосвязи [2, с. 24].

Т.А. Ванеева отмечает, что в существующих экономических методиках оценки и сопоставления уровня социально-экономического развития различных регионов существует ряд совокупных показателей, отражающих основные тенденции изменений в производственных, научно-технических и социальных областях за определенный период времени, которые являются достижениями или проблемами в его различных сферах. Выделение и определение «надежных» показателей имеют колоссальное значение для социальноэкономического развития региона [3, с. 3] Она предлагает рассмотрение развития региона в рамках биосоциосистемы, для которой основополагающей целью является «…сохранение общества, т.к. без людей не может быть вообще никакой экономики и все остальные проблемы перестают существовать» [3, с. 5-6]. Таким образом, проблемы развития региона рассматриваются через экономическое развитие в контексте процессов, происходящих в социальной сфере, и определяется факторами социальноэкономического развития. Вложения в «человека» не издержки, а самые эффективные в долгосрочном плане инвестиции [4, с. 10].

По мнению Т.И. Заславской, исследование развития региона проходит через призму изучения социальных институтов. Согласно такому подходу именно социальный механизм изменения общественных практик (социальных институтов) является главным «из-менителем» содержания того или иного института. Особо подчёркивается, что главным трансформатором в изменении поведения населения являются региональные органы власти.

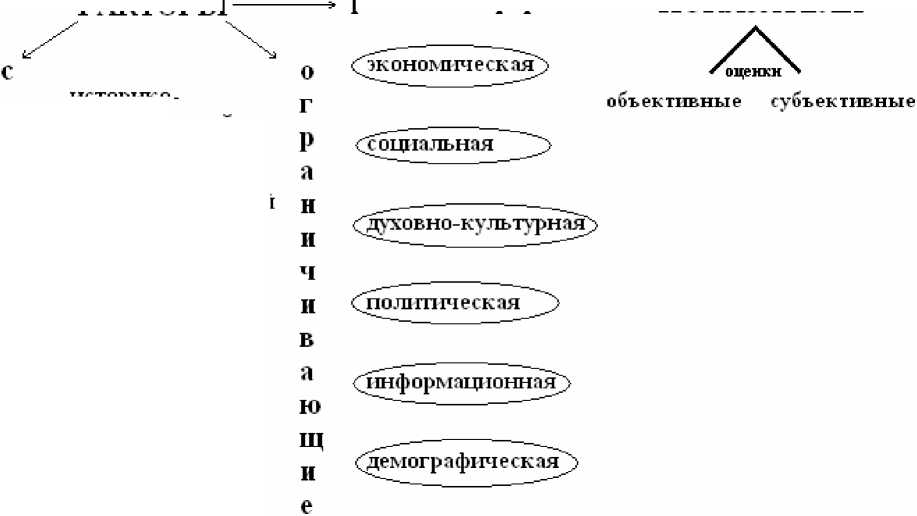

Исходя из методологического подхода к развитию общества О. Конта, развитие региона нами рассматривается в двух ипостасях. В первом случае оно выступает как социальный процесс, характеризующийся функциональными изменениями основных сфер: экономической, социальной, духовно-культурной, политической, информационной и демографической. Во втором случае развитие региона рассматривается как достигнутое состояние социального объекта на определенный момент времени, это результат (состояние) социальных изменений, которые фиксируются через объективные и субъективные показатели. Развитие каждой сферы определяется набором показателей во взаимосвязи с факторами. Основываясь на «многофакторности» М. Вебера к данным факторам мы отнесём:

-

- историко-географический фактор, включающий в себя историю возникновения и развития региона, географическое расположение, территориальную площадь, климатические условия, наличие полезных ископаемых, удалённость региона от политических, экономических и культурных центров, приближённость к границам;

-

- социокультурный фактор, включающий в себя традиции, нормы, ценности населения региона, культурный потенциал и культурный капитал, социальное самочувствие и социальную активность и безопасность;

-

- семейно-демографический фактор, включающий в себя здоровье, расселение населения в регионе, брачно-семейные отношения, репродуктивное поведение и установки, количественные показатели прироста, убыли и миграции населения;

-

- управленческий фактор, включающий в себя деятельность органов государственной и муниципальной власти, кадровый состав и уровень профессионализма государственных и муниципальных служащих во всех сферах.

Каждый фактор может проявлять себя и как ограничитель и как стимулятор развития региона, т.о. мы предлагаем разделить факторы на 2 группы: ограничивающие и стимулирующие.

Рисунок 1.

Региональное развитие

Региональное

процесс

достигнутое состояние развитие сфер

ПОКАЗАТЕЛИ

ФАКТОРЫ

- социо-культурный

- управленческий

- историкогеографический

- семейно- демогр а фич е ск1 п i

т и м у л и р

Ю Щ и е

Влияние данных факторов на развитие указанных ранее сфер определяет тенденции регионального развития. Рассмотрим влияние некоторых факторов на развитие региона.

В условиях объявленного курса на модернизацию России, отсталость этих регионов будет тормозить выход нашей страны из социально-экономической деградации.

Развитие Смоленской области обусловлено депрессивностью социальноэкономического развития. Рассмотрим влияние семейно-демографического фактора на развитие всех сфер жизни региона.

-

1. Экономическая сфера. Экономика рассматривает в качестве основы своего развития трудовой потенциал, т.о., чем совершеннее семейно-демографические процессы, тем эффективнее функционирует экономика. Примером отрицательного влияния семейнодемографического фактора на экономическую сферу является деформация возрастной структуры и уменьшение численности сельского населения.

-

2. Социальная сфера. На начало 2011 г. в Смоленской области общее количество безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения Смоленской области, составляет 8900 человек. Доля безработных женщин в общем числе безработных, зарегистрированных службой занятости населения, в 2010 г. составляла 57%. Большую проблему с трудоустройством испытывают женщины по истечении отпуска по уходу за ребенком.

-

3. Духовно-культурная сфера. В связи с сокращение численности населения произошли изменения в культурной сфере Смоленской области. В регионе с 1985 г. наблюдается отрицательная динамика численности культурно-досуговых учреждений с 985 до 570 в 2009 г. Постепенно сокращается число библиотек, за 13 лет их количество сократилось на 10% (с 675 в 1995 до 606 в 2008 гг.). За этот же период времени число кинотеатров уменьшилось почти в 10 раз и составило в 2008 г. 53 киноустановки. Убыль культурнодосуговых учреждений, библиотек, кинотеатров в сельской местности напрямую связана с убылью численности сельского населения региона.

-

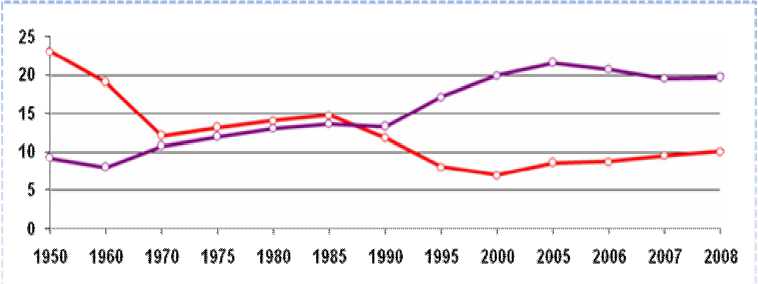

4. Демографическая сфера напрямую зависит от процессов, происходящих в семье. В последнее десятилетие демографические процессы, происходящие в Смоленской области, имеют ярко выраженный негативный характер. Низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью привели к эффекту депопуляции, выразившемуся в естественной убыли населения. На 1 января 2009 г. численность постоянного населения области составила 974,1 тыс. человек, из которых 698,7 тыс. – горожане (71,7%) и 275,4 тыс. – сельские жители (28,3%). За период 1990-2009 гг. естественная убыль населения Смоленской области составила 9,6 %. Графически коэффициенты рождаемости и смертности на 1000 человек представлены на рисунке 2.

Вследствие урбанизации происходит отток молодёжи и уменьшение численности трудоспособного населения при увеличении числа лиц старших возрастов. В 1926 г. средняя плотность населения была равна 42,4 чел/км.кв., к 2007 г. она уменьшилась в 7 раз и составила лишь 5,8 чел/км.кв. [5, с. 14-16]. В 2007 г. в области насчитывалось 784 населённых пункта без населения [6, с. 153-225], произошло «вырождение» деревни, на что еще в 1981 г. обращал внимание Б.С. Хореев [7]. Результатом протекания данных процессов явились упадок сельского хозяйства и обезлюживание территорий. По уровню продукции сельского хозяйства в России регион занимает 56 место, по Центральному Федеральному округу – 16 место. Численность населения старше трудоспособного возраста в ре- гионе в целом в 1,7 раза превышает численность детей до 15 лет (в 2000 г. оно составляло лишь 1,3 раза).

Произошло демографическое старение Смоленской области вследствие снижения рождаемости. Индекс развития человеческого потенциала области за последние 10 лет колеблется в пределах 50-60 места по России. Инвестиционный потенциал среди регионов России определяется 54 местом. По уровню ВРП (по абсолютному показателю), который составляет 121563,5 млн руб., регион находится в числе отстающих, 15 место в Центральном Федеральном округе. Костромская, Ивановская и Орловская области также лидируют в «аутсайдерах». По ВРП (на душу населения) – на 12 месте, ниже показатель в Брянской, Ивановской, Костромской, Орловской, Тамбовской и Владимирской областях.

В 2010 г. на учет в целях поиска подходящей работы поставлено 4 814 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе 920 женщин с детьми в возрасте до 3-х лет. Безработными были признаны 4 058 женщин, из них трудоустроено 2 510 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе 402 женщины, воспитывающие детей в возрасте до 3-х лет.

Численность населения отражается на состоянии социальной инфраструктуры, так, например за 2004-2009 гг. закрыто 85 сельских школ, до 2011-го планируется ликвидировать еще 28. Вслед за школой населённый пункт теряет и молодые семьи, для которых он оказывается бесперспективным. Эти потери невосполнимы. Особого внимания к себе требуют дети из неблагополучных семей и оставшиеся без попечения родителей. В 2009 г. было выявлено 866 таких сирот. Количество усыновлённых из года в год уменьшается. В 2008 г. был усыновлен 121 ребенок, а в 2009 – 92. Под безвозмездную опеку в том же 2008 г. передан 521 сирота, а на следующий год – всего 437. Стало больше случаев, когда приемные семьи или усыновители возвращают своих воспитанников в интернаты. В 2009 г. зарегистрировано 11 случаев отмены решений о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, в том числе один по причине жестокого обращения.

Рисунок 2.

Общие коэффициенты рождаемости, смертности (на 1000 чел. населения)

-о- рождаемость —:—Смертность

Депопуляцию населения Смоленской области (как и населения России в целом) обусловливает также сверхнизкая рождаемость. В нашем исследовании1 мы обратили особое внимание на репродуктивные установки смолян. Анализ ответов респондентов через частотное распределение, корреляцию и дисперсионный анализ позволил сделать следующие выводы: люди в браке хотят иметь большее количество детей, нежели, одинокие. Большее количество желаемого/ожидаемого числа детей наблюдается у христиан (по сравнению с неверующими). Анализ связи жилищных условий с репродуктивными установками выявил парадокс: респонденты, оценившие своё жильё как плохое меньше планируют иметь большую семью, но в то же время их ожидаемое количество детей больше, чем у тех, кто имеет хорошие жилищные условия. Самоопределение населения принадлежности к какому-либо классу по количеству имеющихся денег показало, что в реальности бедные слои не хотят иметь детей вообще больше остальных классов. Здесь можно сказать, что в настоящее время репродуктивные установки «лежат» в плоскости нравственно-психологических, так и социально-экономических факторов. На наш взгляд создание благоприятных социально-экономических условий позволит увеличить рождение детей у людей, испытывающих затруднения с реализацией данного желания из-за низких доходов, отсутствия жилья.

На начало 2009 г. в Смоленской области суммарный коэффициент рождаемости составил 1,302. Для сравнения можно привести этот же коэффициент на начало 1989 г., когда он составлял 1,885. В 2008 г., по данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости по всей России составил 1,494, тогда как для простого воспроизводства населения без прироста численности необходим суммарный коэффициент рождаемости 2,112,15.

Усугубляющим фактором демографической убыли в регионе является беспрецедентно высокая внебрачная рождаемость (28% от общего числа рождений), которая выступает следствием массовой распространенности незарегистрированных сожительств.

На количественные показатели воспроизводства населения региона оказывает влияние такой механизм регулирования планирования детей, как прерывание беременности (аборт), представленный в таблице 1. Особенно печально отмечать факт равенства количества абортов и количества рождённых.

Таблица 1.

Прерывание беременности (аборты)

|

Число абортов: |

1995 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

всего |

23016 |

13171 |

11522 |

11034 |

10195 |

9665 |

|

на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет |

80,3 |

47,1 |

41,8 |

40,7 |

38,3 |

37,2 |

|

на 100 родов |

255,9 |

152,4 |

139,0 |

132,0 |

114,6 |

103,2 |

Одним из факторов, оказывающим влияние на численность населения является миграция. Однако более подробное рассмотрение миграционной составляющей при анализе статистических показателей Смоленской области показало, что она не оказывает особого влияния на изменение количественных показателей рождаемости и, как следствие, динамики населения в целом. В 2008 г. миграционный прирост населения составил 301 человек, в 2009 г. – 21 человек. В 2010 г. миграционная ситуация изменилась, сальдо миграции стало отрицательным (- 2022 человека). Никаких внешних или внутренних предпосылок для быстрого изменения миграционной ситуации в регионе не имеется.

С 1992 г. Смоленская область стала территорией, имеющей государственную границу с Белоруссией, – основным и наиболее перспективным партнером из числа государств – участников Содружества Независимых Государств. Одновременно Смоленщина граничит с наиболее развитым в социально-экономическом плане Московским регионом. Большая доля миграционной убыли из Смоленской области приходится на Белоруссию и Москву.

Согласно прогнозу Росстата, к 2030 г. на территории Смоленской области будут проживать 833 тыс. человек, т.е. за 20 лет численность населения Смоленщины, по прогнозу, сократится на 133 тыс. человек.

Таким образом, проведённый анализ влияния семейно-демографического фактора на развитие экономической, социальной, духовно-культурной и демографической сфер выявил дисфункциональные последствия, тормозящие развитие региона и являющиеся препятствием на пути модернизации области.

Принятие сбалансированных решений по данным проблемам регионального развития должно стать основополагающим условием позитивного развития страны в целом, т.к. именно регион является фундаментом, на котором строятся изначальные социальнотерриториальные формы выживания населения во взаимосвязи с конкретными географическими условиями, формирующими уникальные национально-культурные особенности.

-

1. Ванеева Т.А. Метасистемный подход к оценке уровня развития региона. // Регион: экономика и социология. № 1, 2005.

-

2. Калугина З.И. Ресурсный дефицит развития человеческого потенциала как угроза модернизации // Регион: экономика и социология, 2011, №1.

-

2. Лексин В.Н. К методологии исследования и регулирования процессов территориального развития // Регион: экономика и социология. 2009, №3.

-

3. Развитие российских регионов: новые теоретические и методологические подходы / Институт проблем региональной экономики РАН; отв.ред. Е.Б. Костяновская. СПб.: Наука, 2006. Источник: Статистический сборник «Смоленская область в цифрах», 2009, с. 14-25.

-

5. Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте. Смоленская область // Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте / Институт философии. Центр изучения социокультурных изменений. Научнокоординационный совет секции ФСПП ООН РАН «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов» / Составление и общая редакция: Н.И. Лапин, Л.А. Беляева. – М., Academia, 2009.

-

6. Хореев Б.С. Население страны: географические и демографические аспекты. М., Знание, 1986.

* *

Список литературы Региональное развитие России в социологическом измерении

- Ванеева Т.А. Метасистемный подход к оценке уровня развития региона.//Регион: экономика и социология. № 1, 2005. EDN: HRPKJB

- Калугина З.И. Ресурсный дефицит развития человеческого потенциала как угроза модернизации//Регион: экономика и социология, 2011, №1. EDN: NNKPFN

- Лексин В.Н. К методологии исследования и регулирования процессов территориального развития//Регион: экономика и социология. 2009, №3. EDN: KYYRGD

- Развитие российских регионов: новые теоретические и методологические подходы/Институт проблем региональной экономики РАН; отв.ред. Е.Б. Костяновская. СПб.: Наука, 2006. Источник: Статистический сборник «Смоленская область в цифрах», 2009, с. 14-25.

- Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте. Смоленская область /Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте/Институт философии. Центр изучения социокультурных изменений. Научно-координационный совет секции ФСПП ООН РАН «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов»/Составление и общая редакция: Н.И. Лапин, Л.А. Беляева. -М., Academia, 2009. EDN: QOKZUJ

- Хореев Б.С. Население страны: географические и демографические аспекты. М., Знание, 1986.