Региональные агломерационные эффекты в экономике России

Автор: Растворцева С.Н., Блохина С.Д.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Территориальная организация и управление

Статья в выпуске: 3 т.28, 2024 года.

Бесплатный доступ

Агломерационные эффекты в экономике можно рассматривать как дополнительное преимущество, которое получает город или регион при оптимальном использовании своей специализации. Однако именно факторы и процессы, формирующие такие эффекты, являются значимыми для общей экономической системы, они отражают динамику развития на уровне наличия или отсутствия рациональности в проводимой региональной политике. В статье предложен подход к оценке возникающих агломерационных процессов на базе специализации регионов в четырех секторах экономики: сельском хозяйстве, добывающей и обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Подход апробирован в регионах России в 2020-2022 гг., полученные результаты сопоставлены с аналогичными данными периода 2002-2012 гг. Результаты исследования показали, что базовым ресурсом остается человеческий капитал, и от того, в какую сферу он будет направлен, зависит получение агломерационных эффектов. Доказано, что многое в социальноэкономическом развитии региона зависит от проводимой политики в большей мере, нежели от внешних факторов. Важное значение имеют условия предшествующего развития - состав лидирующих регионов в отдельных отраслях не изменяется. Отмечено, что в 2002 году агломерационные эффекты проявлялись чаще и значительнее, в ряде регионов они сильно сократились, особенно в обрабатывающем секторе и сфере услуг. Исследование вносит вклад в область научных знаний в части предложения и тестирования в регионах России подхода к выявлению конкурентных преимуществ через определение агломерационных эффектов в различных секторах экономики. Этот подход способствует разработке более целенаправленной социально-экономической политики и создает перспективы более эффективного использования ресурсов. Результаты работы могут быть полезны для расширения теоретических знаний в области региональной экономики и для практической реализации в местном управлении.

Агломерационные эффекты, эффективность региональной экономики, урбанизационные и локализационные процессы, индекс специализации, регионы России

Короткий адрес: https://sciup.org/147243872

IDR: 147243872 | УДК: 332.122.62 | DOI: 10.15838/ptd.2024.3.131.2

Текст научной статьи Региональные агломерационные эффекты в экономике России

В условиях ограниченности ресурсов компании, принимая решение о локализации своей деятельности, стремятся к получению дополнительных выгод. Это позволяет им сократить расстояния относительно рынка сбыта, деловых партнеров, поставщиков и поддерживающих организаций и приводит к концентрации экономической деятельности (Rosenthal, Strange, 2003). В свою очередь региональные органы управления, создавая благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций, содействуют формированию такой отраслевой системы, которая обеспечила бы экономический рост, стабильный уровень конкурентоспособности и достижение целевых показателей деятельности губернаторов. Наличие квалифицированной рабочей силы в регионе и готовность инвестировать в необходимую инфраструктуру усиливают воздействие агломерации (Bolter, Robey, 2020). Понимание того, в каком именно секторе можно получить наибольшие выгоды от развития, позволяет реализовывать целевые проекты поддержки, формировать кластерные отношения и специализацию. Сбалансированная структура экономики региона стимулирует получение дополнительных эффектов от набора представленных отраслей. Агломерационные эффекты являются одной из основных причин разли- чий в производительности в национальном масштабе (Meekes, Hassink, 2023). Такие возможности настолько сильны, что мы можем даже говорить о возникающих угрозах усиления регионального неравенства и возникновении диспропорций на национальном уровне.

Актуальность исследования с позиции практического применения результатов заключается в выявлении наиболее перспективных секторов специализации регионов для возможности дальнейшей фокусировки внимания на их развитии, повышении производительности и получения внешних эффектов. Региональные органы управления, создавая благоприятные условия для бизнеса и привлекая инвестиции в эти секторы экономики, стимулируют формирование сбалансированной отраслевой системы, обеспечивающей экономический рост и достижение целевых показателей.

Влияние агломерации на развитие интересует региональных экономистов уже более ста лет, в результате чего были проведены сотни исследований (Bolter, Robey, 2020). Зачастую при рассмотрении возникающих в экономике агломерационных эффектов объектом исследования становятся города (Лавриненко и др., 2019; Кожевников, Ворошилов, 2024; Копытова, Патракова, 2024; Шорохова, 2024 и др.). Такой подход оправдан, так как именно в городах экономиче- ская деятельность сосредоточена в большей степени. Если мы хотим в систему анализа добавить сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых, то целесообразно провести анализ на уровне регионов (Гринчель, Антонова, 2012; Рыжова, 2012; Растворцева, Терновский, 2016 и др.). Актуальность исследования с научной точки зрения объясняется неустоявшимися на сегодняшний день подходами к оценке агломерационных эффектов в регионах с учетом их специфики и необходимости тестирования подходов новой экономической географии в разных экономических условиях.

Цель данного исследования – выявление региональных агломерационных эффектов в российской экономике по основным секторам.

Теоретические основы и обзор исследований

Возникновение и развитие городов и мегаполисов ассоциируется с экономическим ростом, социальным развитием и технологическим прогрессом. Преимущества концентрации деятельности в рамках одной территориальной единицы выделял еще А. Маршалл (Marshall, 2009). Во-первых, это экономия на транспортных издержках. Компании планируют размещение в оптимальной точке по отношению к своим покупателям, поставщикам и источникам ресурсов. Транспортные издержки могут значительно варьироваться в зависимости от конкретной отрасли, типа товара, расстояния, на которое необходимо доставить товар, и доступности транспортной инфраструктуры. В книге «Принципы экономической науки» А. Маршалл подчеркивал, что сокращение транспортных издержек может привести к увеличению производительности и эффективности производства, поскольку это позволяет предприятиям снижать стоимость производства и расширять рынок сбыта. Возможность совместного использования транспортных средств, поставщиков или партнеров повышает привлекательность региона.

Во-вторых, агломерационные эффекты возникают при наличии общего рынка труда. Более крупная агломерация привлекает больший спектр работников, чем решает ряд задач для действующих компаний. Особенно это касается специализированных работников. Общий рынок труда может способствовать обмену идеями и инновациями между компаниями и отраслями, что стимулирует технологический прогресс и экономический рост. Данный аспект особенно важен для инновационных и высокотехнологичных отраслей, где знания и квалификации сотрудников являются ключевыми факторами успеха.

В-третьих, в местах сосредоточения экономической активности возникают агломерационные экстерналии или эффекты. Они могут быть как положительными, так и отрицательными. Взаимодействие между предприятиями, находящимися вблизи друг от друга, способствует обмену знаниями, опытом и технологиями. Это может происходить как непосредственно, через сотрудничество и партнерство между компаниями, так и косвенно, через общие рынки и инфраструктуру. Агломерационные экстерналии способствуют возникновению кластеров.

Происходит быстрый рост сложности и разнообразия информации – вербальной, виртуальной и символической. Сегодня информация может передаваться практически мгновенно (Storper, Venables, 2004, р. 351). В исследовании Холла (Hall, 1998) показано, что за последнюю четверть века число деловых поездок на дальние расстояния росло быстрее, чем объем производства и торговли. Необходимость личных встреч представителей компаний в условиях высоких расходов на поездки определяет в некоторой мере процессы урбанизации и локализации. В работе Ким (Kim, 2002) отмечено, что географическая плотность по числу занятых во многих секторах экономики США имеет тенденцию роста. По Портеру (Porter, 2001), 30% рабочей силы США задействованы в локализованных кластерах.

Традиционно считается, что урбанизационные и локализационные процессы поддерживаются тремя группами факторов: 1) взаимодействием между фирмами, которое включает как прямые, так и обратные связи; 2) единым рынком труда, который способствует перемещению рабочей силы и концентрации специализированных навыков; 3) местными взаимодействиями, которые способствуют возникновению и распространению технологических инноваций. Эти факторы не только формируют экономические центры, но и влияют на социокультурное развитие регионов, определяя их конкурентоспособность. Личные контакты (face-to-face contacts, F2F) играют немаловажную роль в рамках самоподдер-живающегося агломерационного механизма (Storper, Venables, 2004, р. 351–352).

Рассмотрим силы урбанизации и локализации более подробно.

А. Леш подчеркивал важность агломераций для повышения экономической эффективности и специализации за счет концентрации отраслей промышленности и услуг. Он выделял такие факторы, способствующие агломерационным процессам, как ориентация региона (или населенного пункта) по отношению к столичному городу, по отношению к главным дорогам, относительное расстояние между городами равной величины (Lösch, 1954, р. 54). А. Леш определил, что на размер и пространственное распределение агломераций влияют транспортные расходы, эффект масштаба и предпочтения потребителей. Он подчеркнул динамичный характер агломераций, которые развиваются с течением времени в ответ на изменения в технологиях, рыночном спросе и политике правительства. То есть географическое размещение региона изначально является фактором социально-экономического развития, однако те или иные процессы глобализации по-разному воздействуют на его перспективы. Регион может выигрывать от либерализации торговли, интеграционного объединения, а может и проигрывать (Растворцева, Усманов, 2015).

Прямые и обратные связи между компаниями важны для современных процессов урбанизации, но они, по мнению ряда исследователей, играют лишь небольшую роль (Gordon, McCann, 2000). Здесь же мы можем отметить некоторую специфику – местные связи сильно локализованы в том случае, когда физические транспортные расходы по передаче информации высоки или информацию сложно передать на большое расстояние. От личных коммуникаций во многом зависят заключение сделок, оценивание, налаживание отношений.

Объединение работников в группы – важный фактор, стимулирующий локализацию и урбанизацию. Кластеризация работников выгодна для них самих (более широкий выбор вакансий в группе местных фирм внутри кластера, снижение рисков безработицы, возможность выбора более подходящей позиции, перспективы непрерывного обучения, продвижения по карьерной лестнице и роста заработной платы) и для работодателей (возможность быстрого и лучшего выбора кандидата из большого пула претендентов) (Rotenberg, Saloner, 2000). Развитие эффективного взаимодействия в рамках такого объединенного местного рынка труда в основном базируется на личных контактах (Granovetter, 1995; Storper, Venables, 2004).

Еще одно направление – это создание и распространение технологических инноваций. Имеются работы, подтверждающие, что города являются центрами инноваций (Feldman, Audretsch, 1999). Пространственная близость и личные контакты, несомненно, стимулируют возникновение и распространение технологических инноваций. Более того, они стимулируют появление «побочных эффектов» от совместной работы, которые выражаются в генерации новых идей, планировании общих проектов, объединении усилий. В число таких коммуникаций можно включить мероприятия по обмену опытом, стажировки, повышение квалификации, конференции. Одним из наиболее эффективных способов трансформации личных коммуникаций в технологии является обмен лучшими практиками. Например, модель Глейзера показала, что число вероятных контактов с более квалифицированными специалистами в своей отрасли возрастает пропорционально размеру города (Glaeser, 1999). И если Джейкобс выдвигал идею о том, что благодаря экономическому и социальному разнообразию в рамках города случайные контакты между людьми более вероятны (Jacobs, 1969), то Флорида утверждал, что развитию технологий способствуют именно личные контакты творческого креативного населения (Florida, 2002).

На важность прямых и незапланированных контактов между экономическими агентами указывали также Маршалл (Marshall, 1919) и Бекаттини (Becattini, 2000). Механизмы взаимодействия между экономическими агентами, каналы и стимулы интересны как для специфических сообществ производителей (агломерации по Маршаллу), так и для общей городской активности, для разных секторов экономики (агломерации по Джейкобсу). Именно коммуникации внутри городских и региональных сообществ повышают эффективность связей «поставщик – потребитель», содействуют успешному подбору специалистов на местном рынке труда, передаче знаний и технологий, а также позволяют возникать положительным побочным эффектам агломерации.

Мы считаем, что агломерационные эффекты описывают экономические преимущества, возникающие из-за концентрации деловой активности и населения на конкретных географических территориях. В целом их можно разделить на три категории: эффекты scale от увеличения масштаба единообразной производимой продукции, эффекты scope – от производства разнообразных товаров в одном месте и эффекты сетевого взаимодействия – общий пул трудовых ресурсов, выгоды совместного пользования инфраструктурой и возможность взаимодействия многих участников, в том числе государственных органов управления, научных и образовательных организаций, в формировании инновационных кластеров. Понимание того, в каком секторе экономики имеются предпосылки для возникновения агломерационных эффектов, позволит более эффективно проводить региональную политику.

Материалы и методы

Для анализа агломерационных эффектов мы можем использовать индекс специализации, поскольку он помогает определить, какие регионы имеют высокую концентрацию в определенном секторе экономики и могут извлекать выгоды из агломерации. Высокий индекс специализации указывает на лучшее развитие отрасли, где регион может получить дополнительные эффекты, обеспечить экономический рост и более высокую конкурентоспособность.

На первом этапе определения агломерационных эффектов рассчитаем индекс специализации региональной экономики П. Кругмана (SPECj) по формуле:

SPECj^SJ- s\,(1)

„ Е-E-

S ijij

S iJ = = ij

J

E ^E

= E "LZjE,’ где:

Е – численность занятых в экономике;

s S i – доля занятых сектора промышленности i в регионе j в общем числе занятых региона j ; s i – доля занятых сектора промышленности i в общем числе занятых в экономике страны; i – сектор промышленности;

j – регион.

Мы рассмотрим индекс специализации в четырех ключевых секторах экономики: сельском хозяйстве, добывающей и обрабатывающей промышленности, сфере услуг. На следующем этапе применим показатели агломерационных эффектов к тем же секторам, учитывая размер каждого сектора (количество работающих в данной области региональной экономики)1, умноженный на его индекс специализации. Формула для расчета индекса специализации выглядит следующим образом:

5 = ^/-, (4)

Ү./Ү где:

Y ij – общая численность занятых в секторе экономики i в регионе j ;

Y j – общая численность занятых в экономике региона j ;

Y i – численность занятых в секторе экономики i в стране;

Y – численность занятых в экономике страны.

Если значение индекса превышает 1, то имеет место специализация региона в этом секторе экономики.

Статистические данные для проведения анализа взяты из открытых источников

Росстата по всем регионам России за период с 2020 по 2021 год. Регионы разделены по федеральным округам.

Результаты исследования

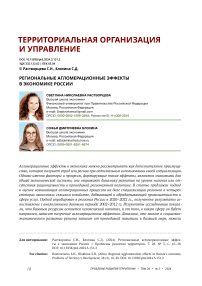

В Центральном федеральном округе в Москве практически полностью отсутствуют сельское хозяйство и добывающая отрасль, при этом хорошо представлен сектор услуг. Сельское хозяйство сосредоточено преимущественно в Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях, добывающая отрасль – в Белгородской и Курской областях, обрабатывающая – в Москве и Московской области (рис. 1).

Для расширения временного отрезка анализа воспользуемся данными исследования (Растворцева, Усманов, 2015), где агломерационные эффекты были рассчи-

Сфера услуг

Ill lll lll; III

■ ■ ■■

■■■llllll■■■lllllllll

<0^ ^°

.о p г° ^

о/

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

,0000 ,/ ^ ^ ^

Рис. 1. Динамика агломерационных эффектов в экономике регионов Центрального федерального округа за 2020–2022 гг., тыс. чел.

Источник: составлено авторами.

таны за 2002–2012 гг. В 2022 году эффекты в сельском хозяйстве в ЦФО составили 559 тыс. чел. Лидерами по показателю являются Тамбовская (307,4 тыс. чел. в 2022 году и 306 тыс. чел. в 2002 году), Воронежская (238,1 и 467 соответственно) и Белгородская (177,7 и 287) области. В 2002 году среди регионов ЦФО выделялись Курская область – 293 тыс. чел. в 2002 году и 95,9 в 2022 году, Орловская и Брянская области. Мы можем сказать, что регионы постепенно теряют агломерационные эффекты в сельском хозяйстве, проводимая в этот период политика импор-тозамещения не привела к положительным изменениям в данном секторе экономики.

Агломерационные эффекты в сфере добывающей промышленности проявля- ются в Белгородской и Курской областях. В Белгородской области эти эффекты составили 47,6 тыс. чел. в 2022 году и 31 тыс. чел. в 2002 году, а в Курской области – 15,7 тыс. и 10 тыс. чел. соответственно. Наибольшие эффекты можно наблюдать в обрабатывающих отраслях промышленности. Здесь лидируют Московская область (713,7 тыс. чел. в 2022 году и 657 тыс. чел. в 2003 году), Москва (480,49 и 391), Владимирская (264 и 431) и Тульская (258 и 290) области. В 2002 году в число лидеров по показателю можно было отнести Ярославскую область, агломерационные эффекты которой составляли 307 тыс. чел. (в 2022 году – 189), Тверскую – 209 тыс. чел. (в 2022 году – 133,1), Воронежскую – 205 тыс. чел. (в 2022 году – 140,7) области.

В сфере услуг Москва (628,8 тыс. чел. в 2022 году) и Московская область (234,7 тыс. чел. в 2022 году) выделяются как регионы с наибольшими агломерационными эффектами в Центральном федеральном округе.

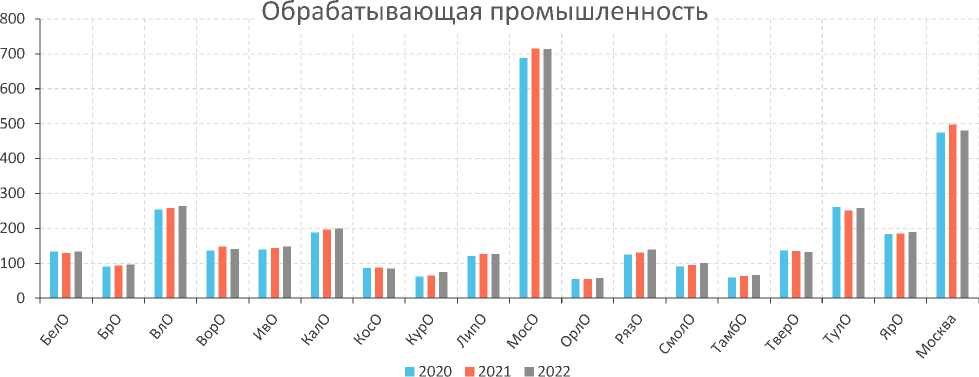

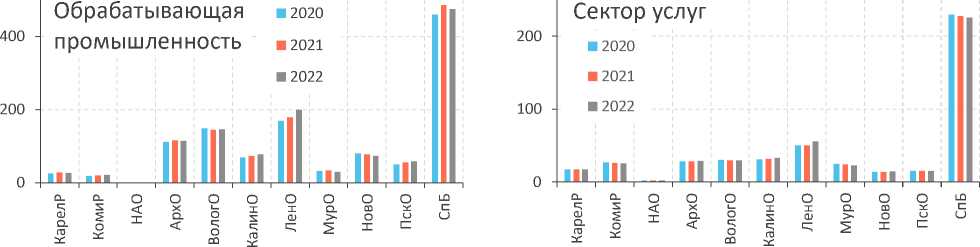

Далее проведем анализ для СевероЗападного федерального округа (рис. 2).

Предсказуемо в Северо-Западном федеральном округе сельское хозяйство получает не столь высокий уровень агломерационных эффектов. Здесь можно выделить Ленинградскую (74,1 тыс. чел. в 2022 году, максимум – 135 тыс. чел. в 2005 году), Псковскую (39,1 тыс. чел. в 2022 году и 83 тыс. чел. в 2002 году) и Вологодскую области (34,2 тыс. чел. в 2022 году и 45 тыс. чел. в 2002 году). Агломерационные эффекты в добывающих отраслях наблюдаются в Ненецком автономном округе (101,5 тыс. чел. в 2022 году), Республике Коми (79 тыс. чел. в 2022 году и 198 тыс. чел. в 2002 году) и Мурманской области (64,5 тыс. чел. в 2002 году и 83 тыс. чел. в 2002 году).

Более всего в Северо-Западном федеральном округе выражены эффекты в обрабатывающей промышленности. Лидерами здесь яв- ляются Санкт-Петербург (474,5 тыс. чел. в 2022 году и 469 тыс. чел. в 2002 году), Ленинградская (200,2 и 210), Вологодская (145,9 и 265 – наблюдается постоянное равномерное снижение показателя) области и Архангельская область без автономного округа (114,2 в 2022 году). Агломерационные эффекты в сфере услуг в регионе представлены в большей степени в Санкт-Петербурге (225,8 тыс. чел. в 2022 году и 1551 тыс. чел. в 2002 году). Агломерационные эффекты во многих регионах постепенно снижаются, что, на наш взгляд, способствует сокращению межрегионального неравенства, но, с точки зрения экономической рациональности, не целесообразно и не оправдано.

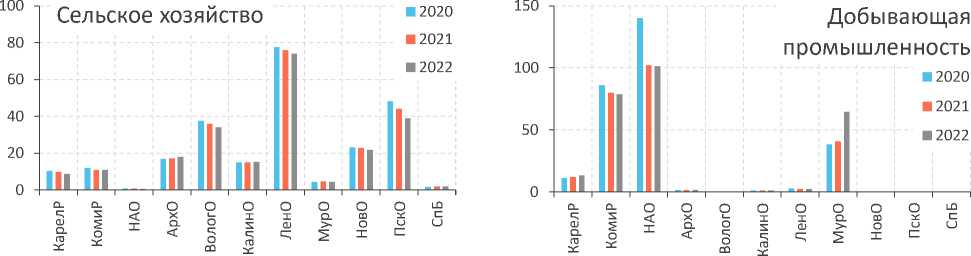

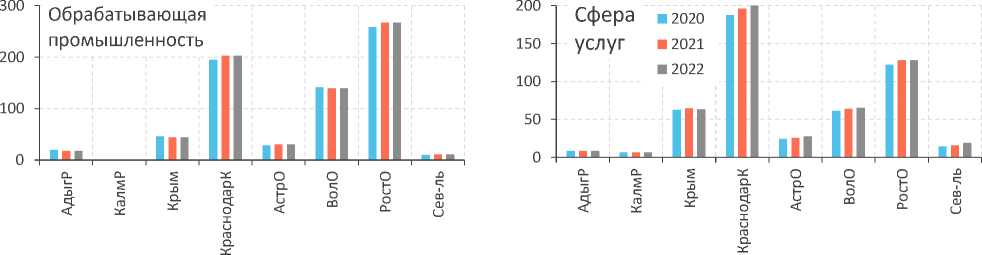

Рассмотрим положение дел в регионах Южного федерального округа (рис. 3).

Наибольшие агломерационные эффекты в Южном федеральном округе наблюдаются в сельском хозяйстве. Лидерами по данному показателю являются Ростовская область (374,7 тыс. чел. в 2022 году и 497 тыс. чел. в 2002 году), Краснодарский край (312,3 и 900), Волгоградская область (249,3 и 279), Республика Крым (114,2 в 2022 году), Астраханская область (107,3 и 86). Добы-

Рис. 2. Динамика агломерационных эффектов в экономике регионов Северо-Западного федерального округа за 2020–2022 гг., тыс. чел.

Источник: составлено авторами.

Сельское хозяйство

_ ■ 2020

■ 2021

- ■ 2022

■■ II

s

Добывающая промышленность

■ 2020

■ 2021

■ 2022

—

s

Рис. 3. Динамика агломерационных эффектов в экономике регионов Южного федерального округа за 2020–2022 гг., тыс. чел.

Источник: составлено авторами.

вающая промышленность в округе практически не представлена.

Отрасли обрабатывающей промышленности получают наиболее значимые агломерационные эффекты в Ростовской области (279,5 тыс. чел. в 2022 году и 306 тыс. чел. в 2002 году), Краснодарском крае (198,1 и 266), Волгоградской области (149,2 и 276). В сфере услуг эффекты наблюдаются в Краснодарском крае (201,2 тыс. чел. в 2022 году и 723 тыс. чел. в 2002 году) и Ростовской области (128,3 и 809). Ранее, в 2002 году, агломерационные эффекты в данном секторе экономики фиксировались в Волгоградской области – 482 тыс. чел. и Астраханской области – 180 тыс. чел. (Растворцева, Усманов, 2015).

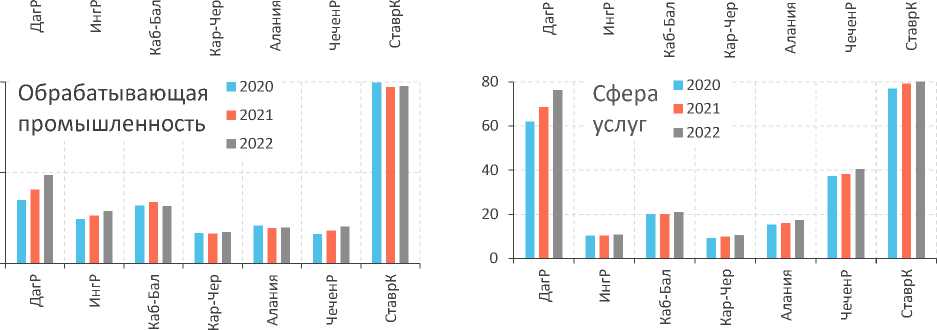

Динамика агломерационных эффектов в экономике регионов Северо-Кавказского федерального округа представлена на рис. 4.

Агломерационные эффекты в наибольшей степени в сельском хозяйстве проявляются в Республике Дагестан (647,2 тыс. чел. в 2022 году – наибольшее значение по России – и 767 тыс. чел. в 2002 году), Чеченской Республике (413,5 в 2022 году), Ставропольском крае (392,2 и 372) и Кабардино-Балкарской Республике (222,7

и 175). Добывающая промышленность в округе практически не представлена. В обрабатывающей промышленности можно выделить Ставропольский край и Республику Дагестан, но значения показателей невысокие. То же можно сказать об агломерационных эффектах в сфере услуг. При этом в 2002 году эффекты в сфере услуг в Ставропольском крае достигали 372 тыс. чел., в Дагестане – 161 тыс. чел.

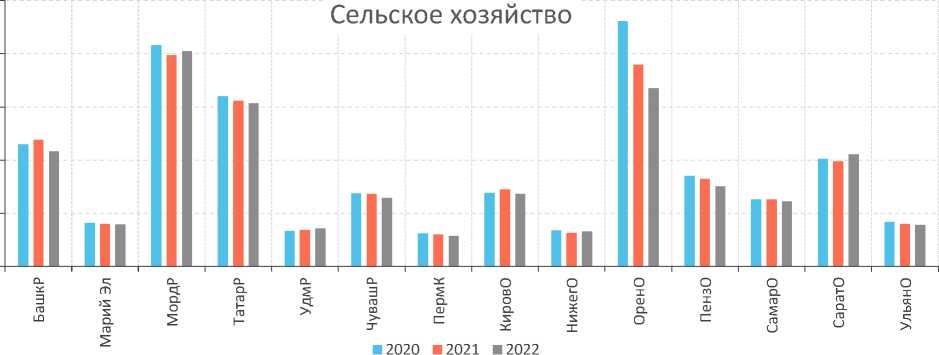

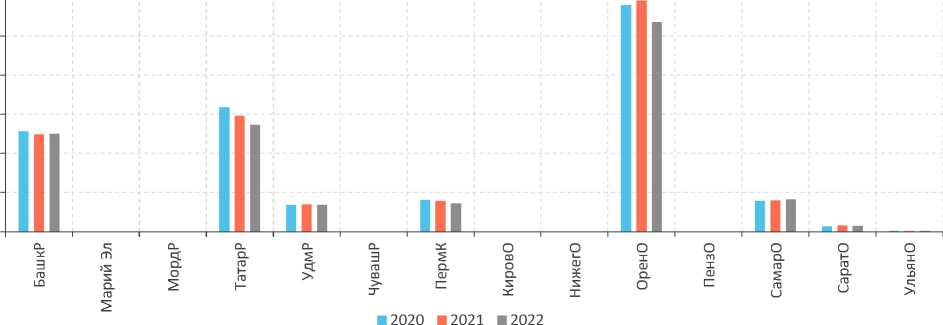

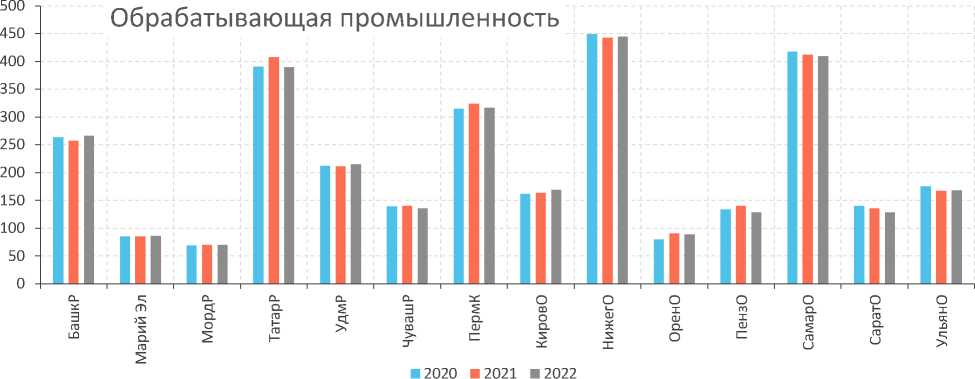

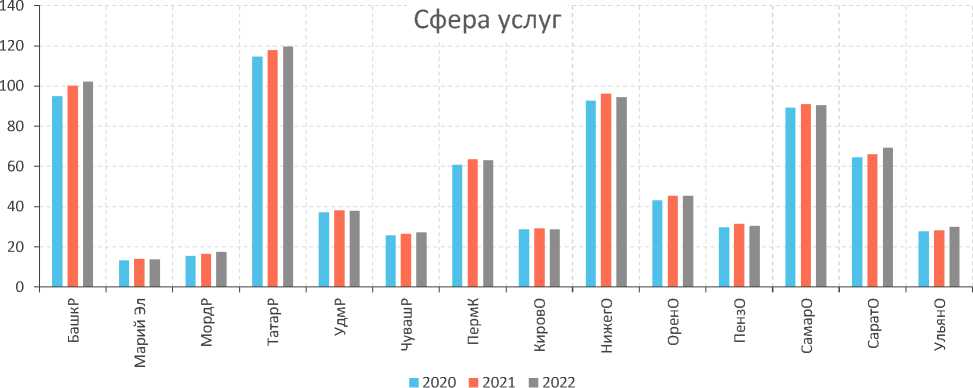

Обратим внимание на Приволжский федеральный округ (рис. 5).

В Приволжском федеральном округе агломерационные эффекты в сельском хозяйстве наблюдаются в нескольких регионах: Республике Мордовии (202,4 тыс. чел. в 2022 году и 108 тыс. чел. в 2002 году), Оренбургской области (167,7 и 350), Республике Татарстан (153,4 и 246). Ранее, в 2002 году, высокие агломерационные эффекты в сельском хозяйстве отмечались также в Чувашской республике (227), Саратовской области (384) и Пензенской области (208). В добывающей промышленности высокий уровень агломерационных эффектов наблюдается в Оренбургской области (107,2 тыс. чел. в 2022 году и 77 тыс. чел. в 2002 году).

Сельское ■ 2020

хозяйство ■ 2021

■ 2022

1,5

0,5

Добывающая

■ 2020

промышленность ■ 2021

^’И 2022

Рис. 4. Динамика агломерационных эффектов в экономике регионов Северо-Кавказского федерального округа за 2020–2022 гг., тыс. чел.

Источник: составлено авторами.

Добывающая промышленность

Рис. 5. Динамика агломерационных эффектов в экономике регионов Приволжского федерального округа за 2020–2022 гг., тыс. чел.

Источник: составлено авторами.

Агломерационные эффекты в обрабатывающей промышленности достаточно высоки в Нижегородской (445,1 тыс. чел. в 2022 году и 785 тыс. чел. в 2002 году) и Самарской (409,7 и 538) областях, Республике Татарстан (389,8 и 411), Пермском крае (317,3 и 520), Башкортостане (266,2 и 379) и других регионах. Относительно эффектов в сфере услуг можно выделить только Татарстан (119,6 тыс. чел. в 2022 году и 544 тыс. чел. в 2002 году) и Башкортостан (102,3 и 509).

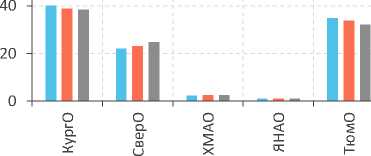

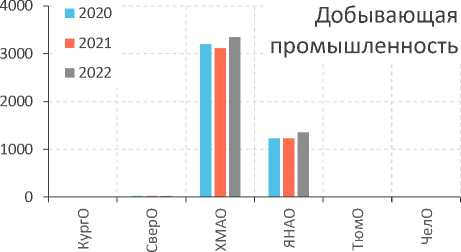

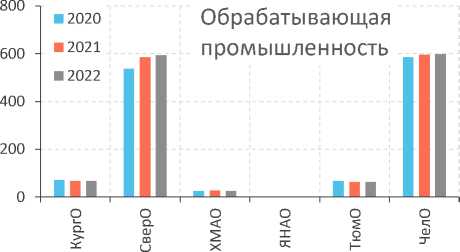

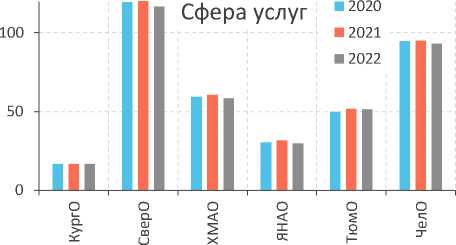

Рассмотрим динамику агломерационных эффектов в регионах Уральского федерального округа (рис. 6).

Агломерационные эффекты в сельском хозяйстве округа почти не проявляются. В 2002 году в Курганской области они до- стигали 221 тыс. чел., а в 2022 году сократились до 38,5 тыс. чел. Аналогичная ситуация наблюдается в Челябинской области – произошло сокращение показателя с 101 тыс. до 59,5 тыс. чел. В добывающей промышленности агломерационные эффекты превышают показатели других российских регионов в Ханты-Мансийском автономном округе (3371,5 тыс. чел. в 2022 году), Ямало-Ненецком автономном округе (1359,3). Высокие значения агломерационных эффектов в обрабатывающей промышленности зафиксированы в Челябинской области (598,9 тыс. чел. в 2022 году и 702 тыс. чел. в 2002 году), в Свердловской области (593,2 и 899). В сфере услуг выделяются Тюменская область (135,5 тыс. чел. в 2022 году) и Свердловская область (116,8).

Сельское хозяйство

■ 2020

■ 2021

■ 2022

Рис. 6. Динамика агломерационных эффектов в экономике регионов Уральского федерального округа за 2020–2022 гг., тыс. чел.

Источник: составлено авторами.

■ 2020

Сельское хозяйство

Добывающая

промышленность

■ 2020

■ 2021

■ 2022

■ 2021

■ 2022

Рис. 7. Динамика агломерационных эффектов в экономике регионов Сибирского федерального округа за 2020–2022 гг., тыс. чел.

Источник: составлено авторами.

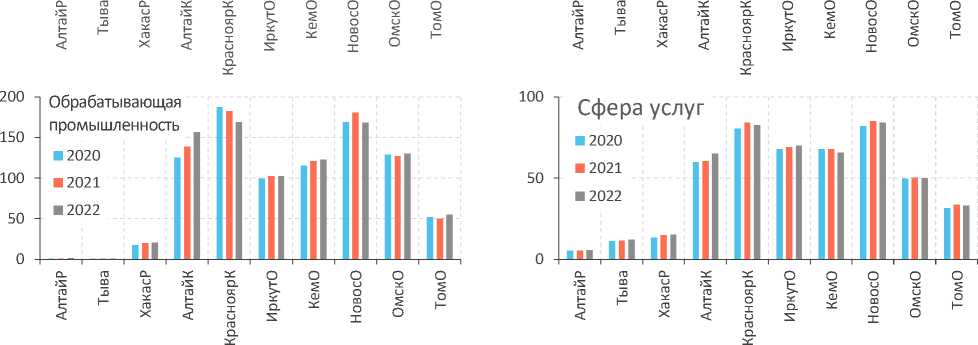

Проанализируем динамику агломерационных эффектов в Сибирском федеральном округе (рис. 7).

В сельском хозяйстве Алтайского края зафиксированы высокие значения агломераци- онных эффектов (222,9 тыс. чел. в 2022 году и 474 тыс. чел. в 2002 году), также следует отметить высокие показатели в Омской области (168,9 и 274). В 2002 году помимо упомянутых регионов значительные агломерационные эффекты также наблюдались в Новосибирской области (199 тыс. чел. в 2002 году) и Красноярском крае (118). В добывающей промышленности агломерационные эффекты проявляются в Кемеровской области (673,9 тыс. чел. в 2022 году и 971 тыс. чел. в 2002 году). Относительно высокие значения агломерационных эффектов в обрабатывающей промышленности отмечены в Красноярском крае (168,9 тыс. чел. в 2022 году и 358 тыс. чел. в 2002 году), Новосибирской области (168,5 и 196), Алтайском крае (156,7 и 195) и других регионах. Что касается услуг, в 2022 году агломерационные эффекты проявляются незначительно, хотя в 2002 году они были заметны практически во всех областях округа.

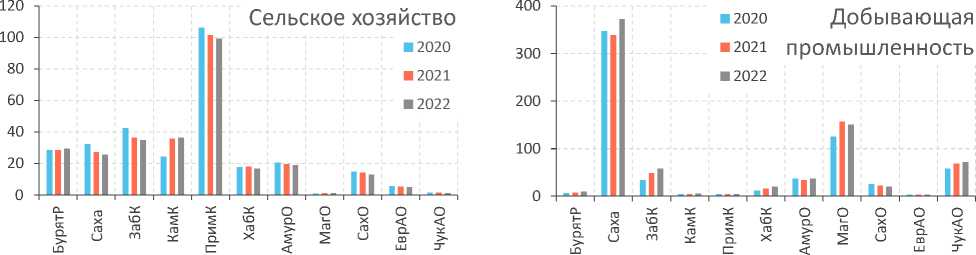

Проявление агломерационных эффектов в регионах Дальневосточного федерального округа показано на рис. 8.

В Дальневосточном федеральном округе агломерационные эффекты в сельском хозяйстве отсутствуют, в добывающей промышленности они проявляются лишь в Республике Саха (372,4 тыс. чел. в 2022 году и 275 тыс. чел. в 2002 году). В отраслях обрабатывающей промышленности и сфере услуг эти эффекты незначительны. Особенно стоит отметить, что в сфере услуг в 2002 году они были заметны в Хабаровском крае (484 тыс. чел.) и Приморском крае (408 тыс. чел.). Существенные агломерационные эффекты также наблюдались в Сахалинской и Амурской областях (Растворцева, Усманов, 2015).

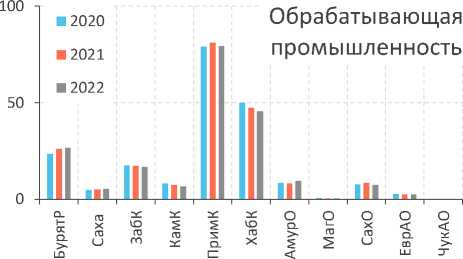

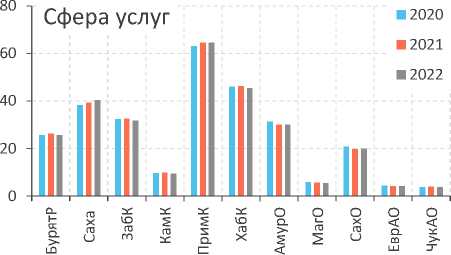

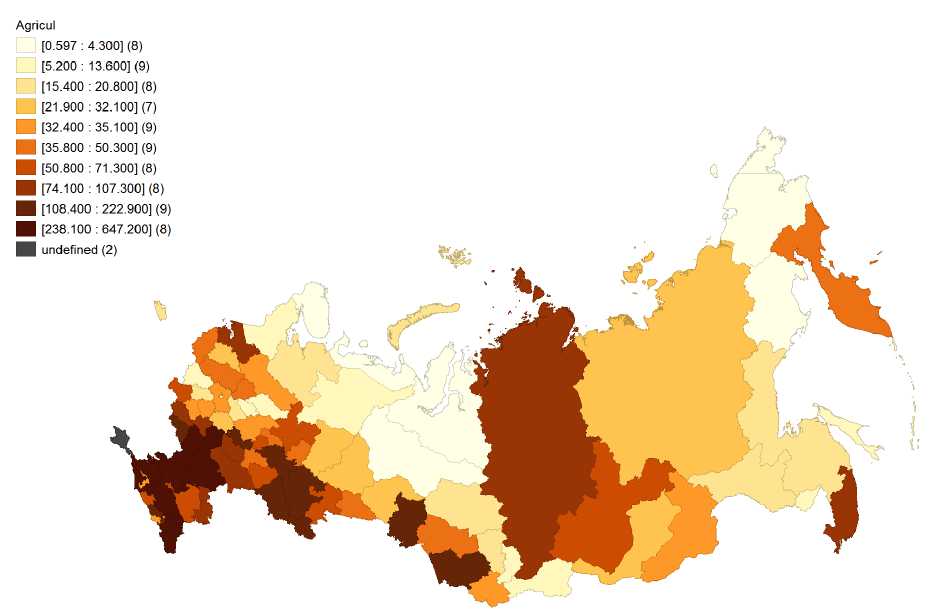

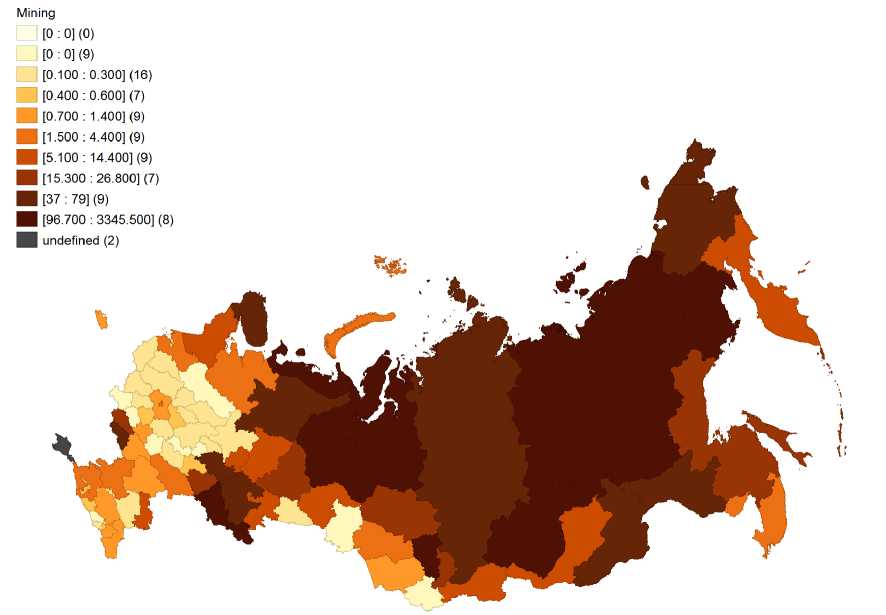

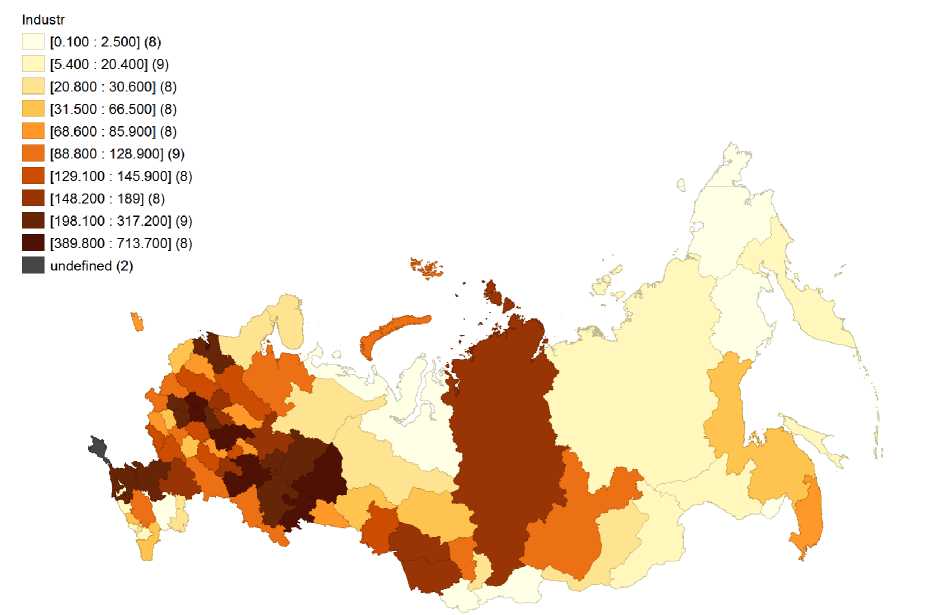

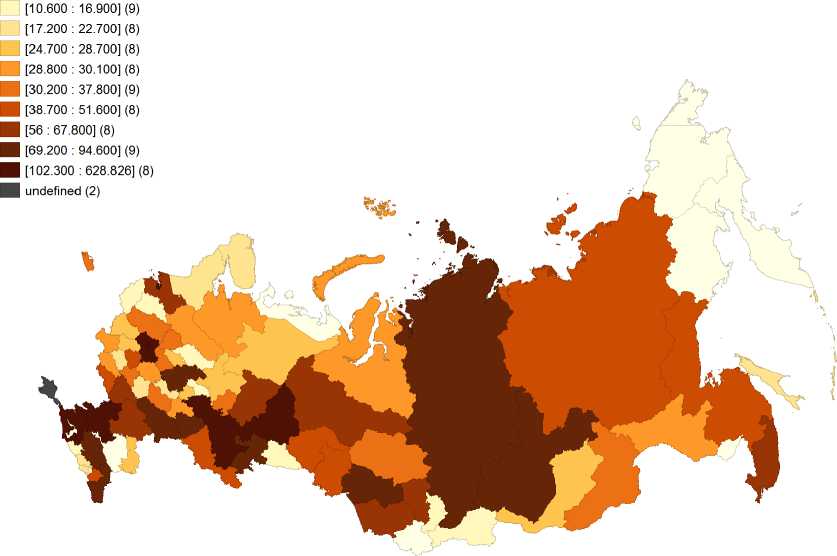

Для того чтобы визуально представить распределение агломерационных эффектов среди регионов России по четырем секторам экономики, построим карты распределения для 2022 года (рис. 9–12).

Согласно представленным данным агломерационные эффекты в сельском хозяйстве возникают преимущественно в тех регионах, где оно развито. Однако значения могут не совпадать, так как эффекты появляются при условии эффективного использования специализации региона.

Высокая степень неравенства регионов в добывающих отраслях промышленности, обусловленная естественными причинами, отражает возникновение агломерационных эффектов в тех субъектах, где в какой-либо мере присутствует данная сфера экономики.

Рис. 8. Динамика агломерационных эффектов в экономике регионов Дальневосточного федерального округа за 2020–2022 гг., тыс. чел.

Источник: составлено авторами.

Рис. 9. Распределение регионов по 10 квантилям по значению агломерационных эффектов в сельском хозяйстве в 2022 году Источник: составлено авторами.

Рис. 10. Распределение регионов по 10 квантилям по значению агломерационных эффектов в добывающей промышленности в 2022 году Источник: составлено авторами.

Industr

[0.100 : 2.500] (8)

[5.400 : 20.400] (9) □ [20.800 : 30.600] (8) Ш [31.500 : 66.500] (8) ■ [68.600 : 85.900] (8) ■ [88.800 : 128.900] (9) ■ [129.100 : 145.900] (8) ■ [148.200 : 189] (8) ■ [198.100:317.200] (9) ■ [389.800 : 713.700] (8)

I undefined (2)

Рис. 11. Распределение регионов по 10 квантилям по значению агломерационных эффектов в обрабатывающей промышленности в 2022 году

Источник: составлено авторами.

Serv_1

[2 : 9.400] (8)

Рис. 12. Распределение регионов по 10 квантилям по значению агломерационных эффектов в сфере услуг в 2022 году Источник: составлено авторами.

В сфере обрабатывающей промышленности заметны диспропорции между регионами по объему возникающих агломерационных эффектов.

Сфера услуг в пересчете на агломерационные эффекты представлена более равномерно, однако можно выделить регионы с эффективным и неэффективным использованием преимуществ специализации.

Выводы

Проведя анализ возникновения агломерационных эффектов в регионах России по четырем секторам экономики за 2020–2022 гг. и сопоставив полученные результаты с ранними данными за 2002 год, мы можем отметить отсутствие резких скачков значений показателей. В большинстве случаев их динамика достаточно стабильная. Это свидетельствует, что агломерационные эффекты редко появляются вследствие каких-то внезапных причин, а становятся итогом проведения региональной и национальной политики. Анализ возникающих агломерационных эффектов в динамике, особенно за длительный период, позволяет выявить ре-

гионы, в которых социально-экономическая политика была более успешной, которые смогли выявить и укрепить свои конкурентные позиции.

Велико влияние изначально заданных факторов развития – исторических, культурных, демографических. Уход от них крайне сложен. На это указывает тот факт, что за 20-летний период регионы почти не изменяют своего положения относительно друг друга. То есть субъекты, в которых формировались большие агломерационные эффекты в 2002 году, продолжают находиться в числе лидеров по значению показателя.

По результатам проведенного с 2002 по 2022 год исследования мы видим, что трудовые ресурсы, человеческий потенциал являются основой экономического развития. Понимание тех сфер, где его использование принесет большую отдачу, позволит регионам повысить эффективность отраслей своей специализации. Политика, направленная на уменьшение межрегионального неравенства, может приводить к нерациональному распределению ресурсов и снижать общую эффективность развития.

Список литературы Региональные агломерационные эффекты в экономике России

- Гринчель Б.М., Антонова А.А. (2012). Измерение динамики агломерационных процессов в региональной экономике // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 23 (5). С. 79–90.

- Кожевников С.А., Ворошилов Н.В. (2024). Агломерационные процессы в регионах России: особенности и проблемы активизации позитивных эффектов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 17. № 1. С. 91–109. DOI: 10.15838/esc.2024.1.91.5

- Копытова Е.Д., Патракова С.С. (2024). Агломерационные эффекты крупных городов: оценка на микроданных // Проблемы развития территории. Т. 28. № 2. С. 10–23. DOI: 10.15838/ptd.2024.2.130.2

- Лавриненко П.А., Михайлова Т.Н., Ромашина А.А., Чистяков П.А. (2019). Агломерационные эффекты как инструмент регионального развития // Проблемы прогнозирования. № 3 (174). С. 50–59.

- Растворцева С.Н., Терновский Д.С. (2016). Факторы концентрации экономической активности в регионах России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 2 (44). С. 153–170.

- Растворцева С.Н., Усманов Д.И. (2015). Оценка влияния факторов глобализации на социально-экономическое неравенство регионов России. Белгород: Констант. 260 с.

- Рыжова Н.П. (2012). Пространственные эффекты международной экономической интеграции // Пространственная экономика. № 4. С. 28–48.

- Шорохова И.С. (2024). Методический подход к оценке влияния эффектов концентрации на инновационное развитие регионов России // Проблемы развития территории. Т. 28. № 1. С. 42–60. DOI: 10.15838/ptd.2024.1.129.4

- Becattini G. (2000). Il Distretto Industriale: Un Nuovo Modo di Interpretare il Cambiamento Economico. Turin: Rosenberg & Sellier.

- Bolter K., Robey J. (2020). Agglomeration Economies: A Literature Review.

- Feldman M., Audretsch D. (1999). Innovation in cities: Science-based diversity, specialization, and localized competition. European Economic Review, 43, 409–429.

- Florida R. (2002). The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books.

- Gelan A. (2009). Trade policy and city primacy in developing countries. Review Urban Regional Development Studies, 20 (3), 194–211.

- Glaeser E.L. (1999). Learning in cities. Journal of Urban Economics, 46, 254–277.

- Gordon I.R., McCann P. (2000) Industrial clusters: Complexes, agglomeration, and/or socialnetworks? Urban Studies, 37, 513–532.

- Granovetter M. (1995). Getting a Job: A Study in Contacts and Careers. Chicago: University of Chicago Press.

- Hall P. (1998). Cities in Civilization. Oxford: Blackwell.

- Jacobs J. (1969). The Economy of Cities. New York: Random House.

- Kim S. (2002). The Reconstruction of the American Urban Landscape in the Twentieth Century. NBER Working Paper 8857, Cambridge, MA.

- Lösch A. (1954). The Economics of Location. New Haven: Yale University Press.

- Marshall A. (1919). Principles of Economics. London: Macmillan, 8th ed.

- Marshall A. (2009). Principles of Economics: Unabridged Eighth Edition. Cosimo, Inc.

- Meekes J., Hassink W.H. (2023). Endogenous local labour markets, regional aggregation and agglomeration economies. Regional Studies, 57 (1), 13–25.

- Porter M.E. (2001). Clusters of Innovation: Regional Foundations of Competitiveness. Washington, DC: US Council on Competitiveness.

- Rosenthal S.S., Strange W.C. (2003). Geography, industrial organization, and agglomeration. Review of Economics and Statistics, 85 (2), 377–393.

- Rotemberg J.J., Saloner G. (2000). Competition and human capital accumulation: A theory of interregional specialisation and trade. Regional Science and Urban Economics, 30, 373–404.

- Storper M., Venables A.J. (2004). Buzz: Face-to-face contact and the urban economy. Journal of Economic Geography, 4 (4), 351–370.