Региональные диспропорции развития сельского хозяйства в России

Автор: Федосьина Анастасия Викторовна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Агропромышленный и природохозяйственный комплексы Юга России: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 3 т.10, 2022 года.

Бесплатный доступ

Переход к рыночной экономике в значительной степени затронул российское сельское хозяйство. Главным образом это выразилось в изменении соотношения сельскохозяйственного производства по регионам. В целом фокус сельского хозяйства смещается с севера на юг и с востока на запад в регионы южнее условной линии Смоленск - Москва - Саранск - Самара. Значительно сократилась доля регионов Северной России и областей восточнее Урала. Данные изменения влекут за собой неизбежные социальные преобразования, так как сельское хозяйство является одной из базовых отраслей экономики, поддерживая не только экономическую и продовольственную безопасность страны, но и осуществляя ряд социально-культурных функций в сельской местности. В связи с этим задача исследования региональных диспропорций в развитии сельского хозяйства страны является актуальной. И целью статьи является сравнительный анализ развития сельского хозяйства в регионах России, оценка доли регионов в отечественном сельхозпроизводстве и динамика ее изменения за последнее двадцатилетие. Для достижения поставленной цели используются табличный, графический методы, анализ и синтез. Выявлено, что структурные изменения выражаются в росте относительной доли растениеводства по сравнению с животноводством. Кроме того, растет доля отдельных сельскохозяйственных культур и птицеводства в общем производстве, что отчасти связано с географическим перемещением основных центров производства в более теплую климатическую зону. В результате преобразования отрасли стала более ярко выраженной специализация регионов в определенных направлениях растениеводства или животноводства. Другими словами, увеличивается вес отдельных областей и Республик в производстве отдельных продуктов. Данные, полученные в ходе исследования, могут быть полезны при составлении планов поддержки сельского хозяйства как в целом, так и в отдельных регионах, исследователям агропромышленного комплекса и рынка труда в регионах, а также региональной экономики в целом.

Динамика сельскохозяйственного производства, животноводство, переход к рынку, посевные площади, региональные диспропорции, специализация регионов, структура производства, трансформация сельского хозяйства

Короткий адрес: https://sciup.org/149141089

IDR: 149141089 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15688/re.volsu.2022.3.13

Текст научной статьи Региональные диспропорции развития сельского хозяйства в России

DOI:

Значительная дифференциация качества жизни определяет направление миграции населения из сельской местности в города. С.А. Банников считает, что недостаточное развитие сельских территорий является одним из факторов социальной нестабильности, угрожающей продовольственной и экономической безопасности страны [Банников, Жильцов, Казакова, 2020]. С этим мнением невозможно не согласиться. Как правило, мигрирует наиболее образованная и активная часть населения, создавая в отдаленных районах дефицит кадров. Что снижает эффективность функционирования экономики регионов, в первую очередь сельского хозяйства.

В частности, в Ставрополье сельхозпредприятия испытывают дефицит постоянных работников практически всех специальностей, и только 75 % работников массовых профессий имеют необходимый уровень образования [Лещева, 2018]. Описываемая автором ситуация связана именно с миграцией населения в более экономически привлекательные условия и приводит к значительному недоиспользованию сельскохозяйственного потенциала региона.

О.В. Кочетыгова формирует негативный прогноз, уточняя, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе возможно вымирание де- ревень, деградация инфраструктуры и сельского населения в целом [Кочетыгова, Иноземцев, Головко, 2021]. Это связано с увеличением концентрации агропромышленного комплекса в отдельных регионах страны за последние десятилетия. Другими словами, существует значительная дифференциация сельхозпроизводства, приводящая в свою очередь к диспропорции условий проживания в сельской местности. А диспропорция возможностей между городскими и сельскими территориями отчасти является следствием неравномерного развития сельского хозяйства в регионах России. И данная проблема требует государственного вмешательства.

Выравнивание уровня жизни регионов и отдельных территорий является распространенной мировой практикой. В частности, в Китае применяется государственное инвестирование как механизм политики сглаживания пространственной поляризации [Антропова, Иванова, 2021]. Хотя в данном случае, да и в целом, государственные инвестиции в экономически отсталые территории нельзя связывать лишь с субсидированием сельского хозяйства. Это, как правило, гораздо более обширная программа поддержки различных отраслей экономики и социальной сферы [Сосен-ков, Фучжун, 2019], благополучие которых, впрочем, оказывает влияние и на развитие сельскохозяйственной отрасли. Но в целом общий век- тор усилий нацелен на развитие сельского хозяйства как основной источник занятости и доходов населения, а также базис для развития сопутствующих перерабатывающих производств и сектора услуг. К примеру, Г.И. Гаджимирзоев называет в числе смежных отраслей, на рост рабочих мест которых влияет развитие сельского хозяйства, транспорт, связь и строительство [Гаджи-мирзоев, 2020]. А В.А. Иванов отмечает и социально-культурную значимость отрасли, так как в целом сельское хозяйство выполняет ряд народнохозяйственных функций помимо собственно производственной: социально-демографическую, культурную, политическую, рекреационную и т. д. [Иванов, 2019].

Д.В. Паршуков видит одним из ключевых аспектов роста уровня жизни сельских территорий преимущественно развитие в них сельхозпроизвод-ства [Паршуков, Колоскова, Шапорова, 2021]. При этом наблюдаемое увеличение производства агропромышленного комплекса в России происходит неравномерно: Д.А. Логинов отмечает смещение сельскохозяйственной активности в целом с востока на запад России [Логинов, 2016]. Данный процесс, наряду с другими направлениями исследования, будет исследован в текущей работе с целью изучения региональных различий в динамике сельскохозяйственной отрасли.

Таким образом, исходя из информации представленных источников, сформируем основную задачу исследования – оценка региональных диспропорций развития сельского хозяйства России. Для достижения поставленной цели будут рассмотрены следующие показатели по регионам страны: динамика сельхозпроизводства; распределение сельскохозяйственного производства; посевные площади; животноводство.

Изменение распределения объема сельхозпроизводства в регионах, 2000–2020 годы

Сельское хозяйство России в 90-е гг. ХХ в.

понесло значительные потери в процессе перехода к рыночной экономике. Уровень сельскохозяйственного производства в 2000 г. по сравнению с 1990 г. составил всего лишь 61 %. Восстановление производства в отрасли, начавшееся в 2000 г., затянулось до 2019 г. – только тогда был превышен показатель 1990 г. (102 % к 1990 г. в сопоставимых ценах). Кроме абсолютных показателей, стоит также отметить и структурную деформацию в отрасли за последние десятилетия. Если в

1991 г. на долю растениеводства приходилось 40 %, а животноводства 60 %, то с 2000 г. наблюдается обратная ситуация: растениеводство начинает опережать животноводческий сектор по объему продукции. К 2020 г. соотношение составляет уже 56 % к 44 %. Хотя в отдельные годы отрасли показывают примерно одинаковые соотношения в структуре производства, заметен общий вектор роста доли растениеводства.

Если отталкиваться от начала восстановительного периода (2000 г.), то уровень сельхоз-производства к 2020 г. составил 170 % к уровню 2000 г. (в сопоставимых ценах) [Приложение ... , 2021]. Но рост наблюдается далеко не повсеместно на территории страны. Как верно заметил Д.А. Логинов, невозможно утверждать, что 2000е годы стали периодом восстановления сельского хозяйства для всех территорий России. Запад и центр оказались более устойчивыми к влиянию перехода к рыночным отношениям, что положительно отразилось на развитии потребительского спроса и, как следствия – сельского хозяйства [Логинов, 2016]. И, напротив, ряд областей и Республик демонстрирует отрицательные результаты.

Действительно, 20-летний экономический срез сельскохозяйственного производства позволяет определить регионы, наибольшим образом укрепившие свой агропромышленный комплекс. И наоборот, области, так и не восстановившие сельхозотрасль после неудачного перехода к рыночной экономике. Так как таблица с полным охватом всех регионов страны получится громоздкой и трудной для восприятия, с точки зрения наглядности происходящих процессов в отрасли целесообразно отразить лишь наиболее контрастные примеры как с положительной, так и с отрицательной динамикой.

Из данных таблицы 1 заметно, что наибольшие потери в сельском хозяйстве наблюдаются в регионах Нечерноземья, Сибири и Дальнего Востока. Особенно негативная ситуация сложилась в сельском хозяйстве Архангельской и Мурманской областей, в которых имеет место значительный отток населения (за последние 30 лет численность жителей Архангельской области уменьшилась на 28 %, Мурманской – на 38 %). Это также отрицательно сказывается на агропромышленной отрасли регионов, поскольку уменьшается как кадровый потенциал, так и потребительский спрос.

В числе регионов-лидеров роста в таблице 1 отмечены, прежде всего, южные и юго-западные

Таблица 1

Индексы производства продукции сельского хозяйства в 2020 г. (в сопоставимых ценах к уровню 2000 г.)

|

№ |

15 регионов с наибольшим ростом |

Индекс |

15 регионов с наибольшим сокращением |

Индекс |

|

1 |

Белгородская область |

474 |

Саха (Якутия) |

91 |

|

2 |

Чукотский АО |

424 |

Хакасия |

91 |

|

3 |

Липецкая область |

405 |

Смоленская область |

88 |

|

4 |

Тамбовская область |

392 |

Владимирская область |

87 |

|

5 |

Курская область |

368 |

Курганская область |

80 |

|

6 |

Астраханская область |

324 |

Пермский край |

75 |

|

7 |

Пензенская область |

308 |

Кировская область |

74 |

|

8 |

Дагестан |

307 |

Вологодская область |

73 |

|

9 |

Калининградская область |

262 |

Ивановская область |

71 |

|

10 |

Кабардино-Балкария |

258 |

Еврейская АО |

63 |

|

11 |

Воронежская область |

254 |

Костромская область |

61 |

|

12 |

Калмыкия |

253 |

Хабаровский край |

56 |

|

13 |

Брянская область |

233 |

Карелия |

54 |

|

14 |

Ростовская область |

223 |

Архангельская область |

44 |

|

15 |

Адыгея |

217 |

Мурманская область |

34 |

Примечание . Составлено по: [Регионы России ... , 2021; Приложение ... , 2021].

регионы. На первом месте расположилась Белгородская область, почти пятикратно нарастившая производство сельхозпродукции за 20 лет. Столь впечатляющим ростом область обязана своей специализацией в животноводческом комплексе России: если в 2000 г. область находилась на 7 месте по поголовью свиней (3 % от общероссийского показателя), то в 2020 г. она заняла 1 место с долей 17,6 %. Доля во всероссийском поголовье птицы выросла в 2016 г. достигла 9 % [Итоги ... , 2018]. И в производстве мяса область добилась высочайших результатов в стране: если в 2000 г. область производила 2,6 % отечественного скота и птицы на убой, в 2020 г. – уже 12,2 %.

Другие регионы-лидеры в сельском хозяйстве – Липецкая, Тамбовская и Курская области – ведущие российские центры выращивания сахарной свеклы, свиноводства и птицеводства. Если в 2000 г. на долю этих трех регионов в суммарном производстве свеклы и мяса на убой приходилось 19,9 и 4,9 % соответственно, то к 2020 г. уже 31,4 и 16,1 %.

Таким образом, четыре региона из пятерки лидеров своему положению в сельскохозяйственной статистике (табл. 1) обязаны, прежде всего, ростом сегментов производства сахарной свеклы, свиноводства и птицеводства. И к настоящему времени они производят треть свеклы и мяса в стране.

Особняком в таблице 1 смотрится Чукотский АО, который, несмотря на неблагоприятное географическое положение, нарастил объем сель- хозпроизводства к 2020 г. почти до уровня Мурманской области (которая в свою очередь показала значительную убыль за 20 лет). Что, впрочем, по-прежнему является наименьшим показателем в стране. Стоит отметить, что Чукотка стабильно находится на первых местах по уровню ВРП на душу населения среди регионов России. При этом округ выделяется из регионов-лидеров по ВРП тем, что, в отличие, например, от схожих по показателю ВРП на душу Тюменской области или Ненецкого округа, в регион затруднительно обеспечить круглогодичные стабильные поставки продуктов питания. Поэтому рост сельского хозяйства региона вызван сочетанием ряда факторов: высокий потребительский спрос, поддержка со стороны региона, а также значительные трудности с завозом продуктов способствуют положительной динамике агропромышленного комплекса. Несмотря на его хроническую убыточность, за 15 лет с 2005 г. по 2020 г. ни за один год ни в растениеводстве, ни в животноводческой отрасли Чукотки не зафиксировано положительных показателей рентабельности производства сельхозпродукции. В данном случае социальная стабильность превыше экономической составляющей.

Стоит также отметить, что статистика по Чеченской республике фиксируется только с 2005 г., поэтому проследить тенденцию с 2000 г. невозможно по причине отсутствия информации. Однако если рассматривать динамику сельхоз-производства Чечни с 2005 г., то к 2020 г. рост составил 225 %. А доля региона в общероссийском сельхозпроизводстве выросла с 0,31 % в 2005 до 0,6 % в 2020 году. Нет также информации ранее 2014 г. для Крыма и Севастополя. Данные замечания следует учитывать при рассмотрении информации рисунков 1 и 2 в статье.

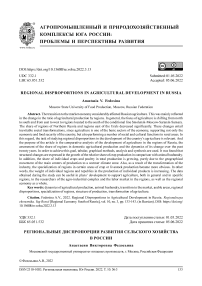

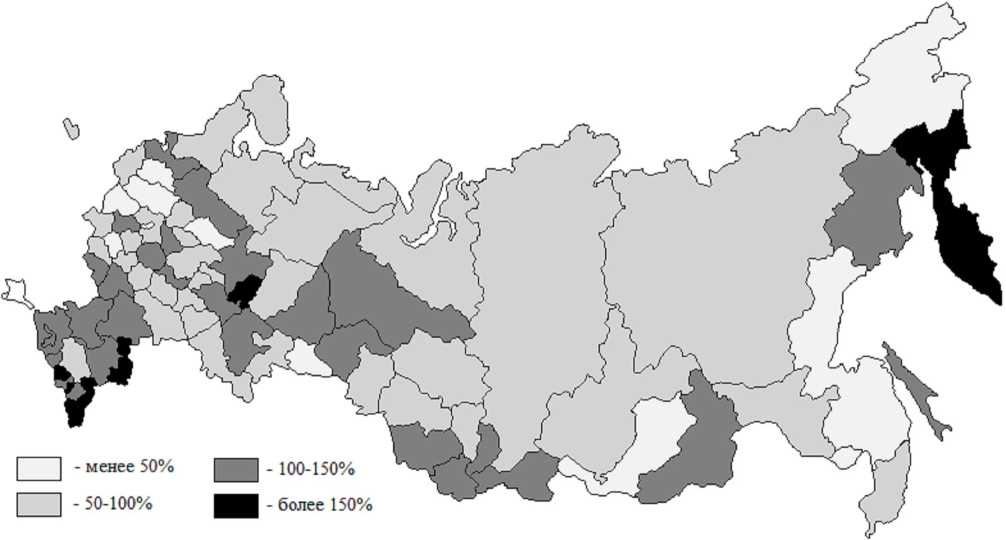

Следующей характерной тенденцией переходного экономического периода является увеличение удельного веса Черноземья и Юга России в сельхозпроизводстве по сравнению с остальными регионами страны. Динамика процесса за последние 20 лет отражена на рисунке 1.

Из данных рисунка 1 хорошо заметно, что за исключением нескольких регионов сельскохозяйственное производство за 20 лет переместилось в район южнее условной линии Смо-ленск-Москва-Саранск-Самара. Если в 2000 г. регионы этой части страны производили 36,9 % сельскохозяйственной продукции, то к 2020 г. их доля выросла до 53,5 %. При этом в ряде областей и Республик сельское хозяйство показывало особенно высокие темпы развития (см. табл. 1).

Напротив, вес регионов страны восточнее Урала уменьшился за 20 лет с 26 до 19 %. Еще большее сокращение доли регионов в сельскохозяйственном производстве России наблюдается на Европейском севере: доля Мурманской, Архангельской областей, Республик Коми и Карелии в 2000 г. составляла 1,3 %, в 2000 – лишь 0,46 %.

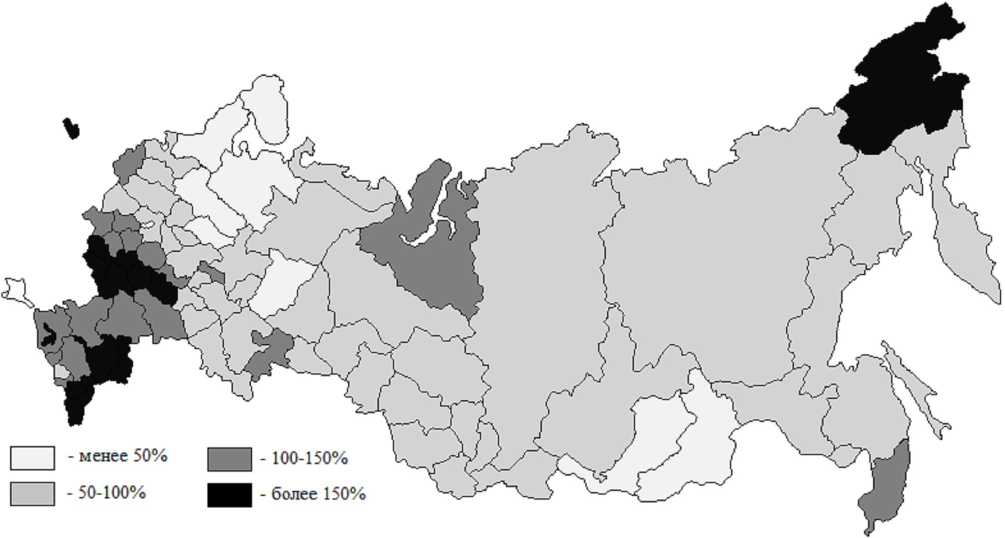

Посевные площади в регионах, изменения за 2000–2020 годы

Показатель изменения посевных площадей в регионах страны может достаточно красноречиво подтверждать нарастающую разницу в развитии сельского хозяйства в регионах страны. Данный процесс по регионам проиллюстрирован на рисунке 2.

По данным рисунка 2 хорошо прослеживается ранее обозначенная тенденция смещения фокуса сельскохозяйственной активности в растениеводстве с востока на запад и с севера на юг. За редким исключением рост посевных площадей наблюдается лишь в регионах южнее уже определенной выше условной линии Смоленск-Москва-Саранск-Самара. В Амурской области наблюдается исключительный для регионов страны прирост посевного клина (173,6 % к уровню 2000 г.). В данном случае рост обрабатываемой площади произошел за счет увеличения посевов сои, так как климат региона исключительно благоприятен для ее произрастания. Обработка земель под выращивание остальных культур в области сократилась.

Перемещение основных производительных сил в растениеводстве на юг и юго-запад Европейской части России сопровождается и изменением структуры посевных площадей на более теплолюбивые и высокоурожайные культуры. Этот процесс отражен в таблице 2.

Рис. 1. Изменение доли регионов в общей продукции сельского хозяйства России с 2000 по 2020 г., в % от показателя 2000 г. [Приложение ... , 2021]

Рис. 2. Динамика посевных площадей в регионах России с 2000 по 2020 г., в % от показателя 2000 года [Приложение ... , 2021]

Таблица 2

Структура посевных площадей в России по видам культур в 2000–2020 гг., %

|

Показатели |

Годы |

||||

|

2000 |

2010 |

2015 |

2019 |

2020 |

|

|

Вся посевная площадь |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Зерновые и зернобобовые |

53,9 |

57,7 |

59,3 |

58,4 |

59,9 |

|

В том числе: пшеница |

27,4 |

35,6 |

34,1 |

35,2 |

36,8 |

|

рожь |

4,2 |

2,4 |

1,6 |

1,1 |

1,2 |

|

ячмень |

10,8 |

9,6 |

11,3 |

11,0 |

10,7 |

|

овес |

5,3 |

3,9 |

3,9 |

3,2 |

3,0 |

|

кукуруза |

0,9 |

1,9 |

3,5 |

3,2 |

3,6 |

|

просо |

1,9 |

0,7 |

0,8 |

0,5 |

0,6 |

|

гречиха |

1,9 |

1,4 |

1,2 |

1,0 |

1,1 |

|

зернобобовые культуры |

1,1 |

1,7 |

2,0 |

2,7 |

2,5 |

|

Технические культуры |

7,6 |

14,6 |

16,2 |

19,9 |

19,4 |

|

В том числе: сахарная свекла |

1,0 |

1,5 |

1,3 |

1,4 |

1,2 |

|

масличные культуры |

6,5 |

12,9 |

14,6 |

18,3 |

18,0 |

|

(подсолнечник на зерно) |

5,5 |

9,6 |

8,9 |

10,7 |

10,7 |

|

Картофель |

3,3 |

2,6 |

2,0 |

1,6 |

1,5 |

|

Кормовые культуры |

34,1 |

24,1 |

21,6 |

19,3 |

18,5 |

Примечание . Составлено по: [Росстат: Сельское хозяйство ... , 2021].

В целом по России площадь обрабатываемых земель с 2000 по 2020 г. сократилась на 5,6 %. Основная причина: снижение площадей под кормовыми культурами, рожью, овсом, просом, картофелем. Если в 2000 г. площадь всех видов кормовых культур в общей структуре посевов составляла 34,1 %, то в 2020 г. лишь 18,5 %. Доля картофеля уменьшилась с 3,3 до 1,5 %. Пере- численные зерновые сократились с 11,4 до 4,8 %. Посевы же масличных культур выросли с 6,5 до 18 %, пшеницы – с 27,4 до 36,8 %.

Таким образом, снижение посевных площадей за последние 20 лет сопровождается структурными изменениями в сторону масличных и зерновых культур. Причем из зерновых рост показывают лишь пшеница и кукуруза – более теп- лолюбивые культуры, чем рожь, овес, ячмень и просо. Другими словами, за 20 лет произошла не только географическая, но и структурная трансформация растениеводства в России.

Трансформация животноводства в регионах, 2000–2020 годы.

Мясное направление

Структурные изменения сельского хозяйства коснулись не только отрасли растениеводства, но и животноводства. В производстве мяса акцент сместился с производства говядины в сторону птицеводства:

Сокращение доли говядины в общем производстве мяса, отраженное в таблице 3, сопровождалось уменьшением площадей, занимаемых кормовыми культурами (см. табл. 2). Так как сокращение поголовья КРС снижает потребность в кормовой базе.

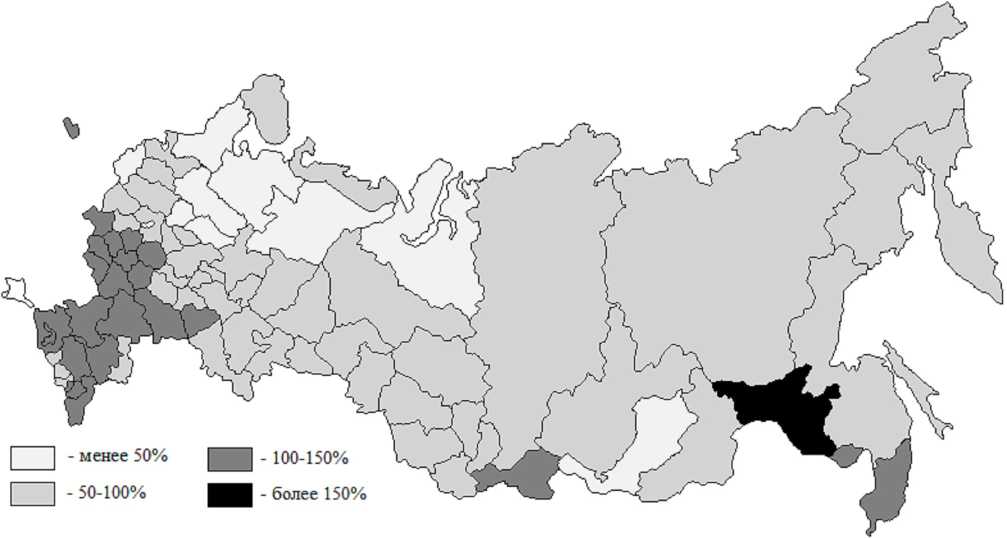

В целом за 20 лет производство скота и птицы (в убойном весе) в России увеличилось в 2,5 раза с 4,45 млн т до 11,22 млн т. Ряд регионов показал еще более впечатляющий рост: к примеру, в Белгородской и Псковской областях сельхозпроизводители нарастили производство мяса в 11 раз. Некоторые регионы, напротив, демонстрируют отрицательную динамику: в 6 раз сократилось производство скота и птицы на убой в Мурманской области, в 5 раз в Архангельской, в 3 раза в Карелии. Однако в контексте рассмотрения распределения производства более важными являются долевые показатели и их динамика за 20 лет. Рисунок 3 характеризует изменение долевого участия регионов в мясном животноводстве страны:

Данные рисунка 3 показывают несколько отличную ситуацию от смещения производительных сил сельского хозяйства на юг и запад страны. Здесь производство мяса концентрируется в

Таблица 3

Структура производства мяса в 2000 и 2020 гг., %

|

Показатели |

Годы |

|

|

2000 |

2020 |

|

|

Говядина |

42,8 |

14,6 |

|

Свинина |

35,4 |

38,2 |

|

Птица |

17,3 |

44,7 |

|

Баранина, оленина и др. |

4,6 |

2,5 |

Примечание . Составлено по: [Сельское хозяйство в России ... , 2002; 2021].

Рис. 3. Изменение доли регионов в производстве скота и птицы на убой в России с 2000 по 2020 г., в % от показателя 2000 года [Приложение ... , 2021]

относительно небольшом количестве регионов, преимущественно на Северо-Западе и в Центральном федеральном округе. Доля этих двух округов в производстве скота и птицы на убой в 2000 г. составляла 27 %. В 2020 г. она выросла до половины всероссийского показателя (47 %). Другими словами, российское мясное животноводство уже в основном сконцентрировано в двух федеральных округах Европейской части страны. И процесс структурного переноса продолжается: в 2015 году доля Северо-Запада и Центра была 42 %. За 5 лет она увеличилась на 5 %.

Трансформация животноводства в регионах, 2000–2020 годы.

Молочное направление

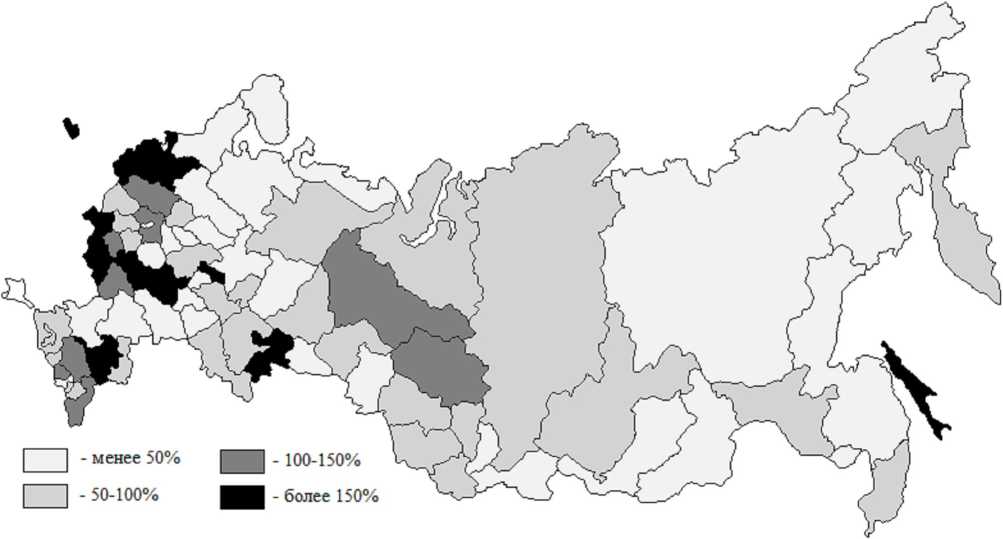

Рассмотрим изменения в территориальном распределении молочного направления сельского хозяйства.

Что касается молочного животноводства, то здесь менее всего заметен перенос производства на юг и запад страны. Хотя практически все регионы Юга Европейской части России показали рост удельного веса в производстве молока по стране, но увеличение показателя также характерно для ряда регионов по всей территории страны, а крупнейшими регионами по объему производства в 2020 г. стали Татарстан и Башкирия (6 и 5,2 % соответственно).

В разрезе федеральных округов изменения в молочном производстве за последние 20 лет также не столь заметны, как в мясном животноводстве или растениеводстве. Стоит лишь отметить, что доля Северного Кавказа выросла с 4,3 % в 2000 г. до 8,5 % в 2020 году (рис. 4).

Заключение

Процесс перехода российского сельского хозяйства на рыночные рельсы сопровождался значительным переносом основных объемов производства из восточных и северных регионов страны в районы с более благоприятным климатом, большими трудовыми ресурсами и меньшим транспортным плечом для реализации продукции на экспорт. Картографический материал, представленный в статье, позволяет рассмотреть перенос фокуса сельскохозяйственной деятельности южнее условной линии Смоленск-Москва-Самара.

Параллельно с 2000 г. по настоящее время наблюдается структурная трансформация сельскохозяйственного производства в сторону растениеводства, хотя в 1990 г. на долю животноводства приходилось 3/5 объема производства сельхозпродукции. В том числе и по этой причина регионы с более благоприятными агроклиматическими ресурсами и более подходящие для земледелия начинают наращивать удельный вес в агропромышленном комплексе страны.

Рис. 4. Изменение доли регионов в производстве молока в России с 2000 по 2020 г., в % от показателя 2000 года [Приложение ... , 2021]

В растениеводстве наращивается производство более теплолюбивых культур (пшеницы и кукурузы), что также способствует развитию сельского хозяйства в первую очередь южных регионов. Сокращение же посевов ранних и среднеранних культур (серых хлебов, картофеля, льна) ведут к снижению сельскохозяйственной роли регионов холодно-умеренного подпояса, который практически полностью охватывает регионы севернее Москвы и восточнее Уральских гор.

Региональные особенности развития животноводства показывают схожие с общей картиной результаты – смещение производства мяса и птицы преимущественно в центральные и северо-западные регионы Европейской части России. Это вызвано, во-первых, транспортными особенностями функционирования отрасли – современное высокотехнологичное животноводства зависимо от импортных поставок, и производство с точки зрения логистики удобнее размещать ближе к границе. Во-вторых, данные регионы характеризуются относительно благоприятным климатом, а также высоким потребительским спросом.

Лишь в молочном производстве нет строго выраженной тенденции перемещения производства на юг и запад страны.

Список литературы Региональные диспропорции развития сельского хозяйства в России

- Антропова О. Ю., Иванова А. М., 2021. Государственное инвестирование как механизм политики сглаживания пространственной поляризации (на примере Китая) // Экономика и бизнес: теория и практика. № 9-1 (79). С. 13–18. DOI: 10.24412/2411-0450-2021-9-1-13-18

- Банников С. А., Жильцов С. А., Казакова Н. В., 2020. Тенденции цифровизации и причины, обусловившие цифровой разрыв на сельских территориях // Вестник Нижегородского государственного инженерно-экономического университета. 2020. № 11 (114). С. 137–149. DOI: 10.24411/2227-9407-2020-10112

- Гаджимирзоев Г. И., 2020. Анализ состояния и потенциала трудовых ресурсов Северо-Кавказского федерального округа // Маркетинг и логистика. 2020. № 6 (32). С. 5–12.

- Иванов В. А., 2019. Методические и практические аспекты стратегического управления устойчивым развитием аграрного сектора северного региона // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. № 1. С. 16–33. DOI 10.34130/2070-4992-2019-1-16-33

- Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. В 8 т. Т. 1 : Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Кн. 2 : Основные итоги Всероссийской сельско-хозяйственной переписи 2016 года по субъектам Российской Федерации, 2018 / Федеральная служба гос. статистики. М. : Статистика России. 711 с. : диагр.

- Кочетыгова О. В., Иноземцев Е. С., Головко М. В., 2021. Анализ неравномерности сельскохозяйственного производства в России // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. Т. 21, вып. 3. С. 255–262. URL: https://doi.org/10.18500/1994-2540-2021-21-3-255-262

- Лещева М. Г., 2018. Факторы сдерживания и направления развития аграрной сферы региона // Достижения науки и техники АПК. 2018. Т. 32, № 9. С. 109–113. DOI: 10.24411/0235-2451-2018-10926

- Логинов Д. А., 2016. Региональная дифференциация развития сельского // Российская государственность в XXI веке (государственно-правовые институты и политические процессы в России: прошлое, настоящее, будущее) : сб. ст. Всерос. науч.- практ. конф. (Киров, 16 дек. 2016 г.). Киров : Аверс. С. 79–85.

- Паршуков Д. В., Колоскова Ю. И., Шапорова З. Е., 2021. Дифференциация сельских территорий региона по уровню жизни населения (на материалах Красноярского края) // Фундаментальные исследования. № 4. С. 65–70. DOI: 10.17513/fr.43002

- Приложение к сборнику «Регионы России. Социально-экономические показатели»: Социально-экономические показатели по субъектам Российской Федерации, 2021. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/47652

- Регионы России. Социально-экономические показатели : стат. сб., 2021. М. : Росстат. 1112 с.

- Росстат: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – структура посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, 2021. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/xE0opI1s/struk_posev_vid1.xls

- Сельское хозяйство в России : стат. сб., 2002. М. : Госкомстат России. 397 c.

- Сельское хозяйство в России : стат.сб., 2021. M. : Росстат. 100 c.

- Сосенков А. В., Фучжун Х., 2019. Проблемы устойчивого социально-экономического развития АПК // Теория и практика мировой науки. № 5. С. 40–44.