Региональные и социальные особенности жилищной обеспеченности российских домохозяйств

Автор: Гузанова Алла Константиновна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Жилищная обеспеченность

Статья в выпуске: 2 (64), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы жилищной обеспеченности российских домохозяйств. Показаны региональные различия; выявлены негативные тенденции в структуре жилищного строительства и в динамике сокращения объёмов аварийного, ветхого и неблагоустроенного жилья. Исследована дифференциация жилищной обеспеченности по доходным и социально-демографическим группам населения; обоснована необходимость социального жилья и значительного повышения доходов российских домохозяйств. Основные выводы получены с использованием данных Росстата и результатов социологических обследований.

Жилищные условия, жилищное строительство, региональная и социальная дифференциация, доступность жилья, жилищная политика, домохозяйства

Короткий адрес: https://sciup.org/14347513

IDR: 14347513

Текст научной статьи Региональные и социальные особенности жилищной обеспеченности российских домохозяйств

Ж илищная политика последних двадцати лет была ориентирована преимущественно на рыночные механизмы решения жилищной проблемы. В 2005 г. был принят приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» (далее — «Доступное жилье»), призванный исправить сложившуюся ситуацию, в котором были обозначены следующие задачи:

-

• значительное увеличение объемов жилищного строительства;

-

• стимулирование развития жи

лищного строительства;

-

• поддержка платежеспособного

спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования;

-

• повышение качества жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

-

• выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

-

• улучшение жилищных условий молодых семей.

В 2012 г. была утверждена государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 20132020 годы. В качестве главного механизма реализации проекта выступает федеральная целевая программа «Жилище» и предоставление субвенций субъектам Российской Федерации. С принятием приоритетного национального проекта темпы жилищного строительство действительно существенно увеличились. К примеру, к 2012 г. количество вводимых квартир по сравнению с 2000 г. возросло в 2,3 раза. Вместе с тем встает ряд вопросов. Носило ли это строительство массовый характер? Как обстояло дело с региональными различиями? В какой мере проводимая жилищная политика способствовала смягчению этих различий или, наоборот, происходила дальнейшая концентрация комфортного жилья в мегаполисах и богатых регионах? Как в целом отразилась проводимая политика на улучшении жилищных условий российских семей? Насколько предложение на рынке жилья свя- зано с насущными жилищными потребностями семей? Выполнялись ли обязательства перед домохозяйствами с низкими доходами, семьями с детьми, молодежью, жильцами аварийных и ветхих домов, льготными категориями населения?

Для ответа на эти вопросы были проанализированы основные тенденции в жилищной обеспеченности за период с 2005 по 2012 г., исследована проблема доступности жилья в разрезе социально-демографических и доходных групп населения. В качестве основных критериев, определяющих доступность жилья, была принята положительная динамика показателей по улучшению жилищных условий.

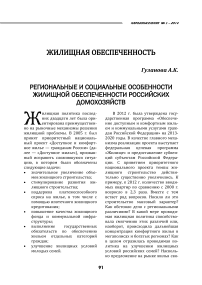

Основные тенденции в жилищной обеспеченности

Согласно данным жилищной статистики, в России значительная часть жилищного фонда (87%) находится в собственности жильцов [1. С. 15]. К концу 2012 г. площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличилась до 23,6 кв. м (что существенно — в 2-3 раза — меньше, чем в европейских странах, где она составляет 35-50 кв. м [2]) (рис.1).

Во многом это было обусловлено темпами жилищного строительства, которые с момента принятия национального проекта «Доступное жилье» год от года увеличиваются.

Источник: [1; 3].

Рис. 1. Динамика обеспеченности жилой площадью в России (кв. м общей площади на одного жителя)

В 2012 г. ежегодный прирост составил около 2% от общей площади жилищного фонда при весьма замет-

Вместе с тем в ряде российских регионов жилищная обеспеченность росла только потому, что население сокращалось (вследствие многолетнего миграционного оттока).

В других регионах, наоборот, положение с жильем улучшалось медленно.

ных региональных различиях — от 0,1% до 3,6% по регионам РФ [1. С. 170].

Основная причина — рост численности населения. Заметно увеличилось (и продолжает расти) население г. Москвы, Краснодарского края, Волгоградской и Московской областей, г. Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийский автономного округа и Ленинградская области, где прирост составил 5-12% [3. С. 76]. Еще в нескольких регионах также наблюдался рост численности населения, хотя и несколько меньший.

В большинстве этих субъектов РФ весьма активно строили жилье, но показатели обеспеченности жильем остаются относительно низкими (Краснодарский край, Ханты-Мансийский АО и др.). С другой стороны, есть регионы, где жилье не строилось или строилось мало. При этом многие из них попали в группу с самыми высокими показателями жилищной обеспеченности (табл. 1).

Анализ показал, что это обусловлено именно оттоком населения. Яркими примерами являются Магаданская, Мурманская, Архангельская, Костромская и Псковская области, Республики Карелия и Коми и Чукотский автономный округ, в которых за 2005-2012 гг. население сократилось на 7-12%.

Таблица 1

Типология регионов РФ по уровню жилищной обеспеченности населения в 2012 г. и темпам жилищного строительства за 2005-2012 годы

|

Темпы жилищного строительства в среднем за год |

Уровень обеспеченности жильем, квадратных метров на человека |

||

|

Высокий, 25 и более |

Средний, 22,1-24,9 |

Низкий, 22 и менее |

|

|

высокие, 2,5% и более |

Белгородская и Московская области |

Чувашская Республика, Краснодарский край |

Ненецкий АО, Тюменская и Астраханская области |

|

относительно высокие, 2-2,4% |

Липецкая и Ленинградская области |

Калининградская и Новосибирская области, Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан |

Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан |

|

средние, 1,5-1,9% |

Воронежская, Калужская, Саратовская, Орловская, Пензенская и Тамбовская области |

Нижегородская, Ульяновская, Омская, Свердловская, Челябинская, Томская, Самарская, Кемеровская и Ростовская области, Красноярский и Ставропольские края, Республика Марий Эл |

Республики Саха (Якутия), Удмуртия, Алтай, Кабардино-Балкария и Ингушетия, ЯмалоНенецкий АО |

|

относительно низкие, 1 -1,4% |

Новгородская, Тверская, Курская, Вологодская, Рязанская, Брянская Владимирская и Смоленская области, республики Северная Осетия и Мордовия |

Республики Адыгея и Калмыкия, Ярославская, Сахалинская, Кировская, Оренбургская, Иркутская, Амурская и Еврейская автономная области, Алтайский, Пермский и Хабаровский края |

Волгоградская область, республики Хакасия и Бурятия, Приморский и Забайкальский края, г. Москва |

|

низкие, менее 1% |

Чукотский АО, Магаданская, Псковская, Тульская, Архангельская и Костромская области, республики Карелия и Коми |

Мурманская, Ивановская и Курганская области, Камчатский край |

Республики Тыва, Карачаево-Черкесская и Чеченская |

Источник: табл. составлена авторам по данным [1].

Показатель средней обеспеченности жильем (кв. м на человека) не учитывает того, как эта площадь используется.

К примеру, она может быть основным жильем домохозяйства, вто- рым жильем, инвестиционным жильем или пустой квартирой. Для ответа на этот вопрос следует обратиться к данным переписи населения, которые фиксируют именно жилищные условия домохозяйств.

Из этих данных понятно, сколько жилых помещений (индивидуальных одноквартирных домов, отдельных и коммунальных квартир — далее для сокращения — квартир) было занято домохозяйствами в 2010 г. для проживания [4]. Аналогичный показатель есть в данных жилищной статистики — число жилых квартир в 2010 г. [1. С. 78]. Практически по всем регионам статистическое число жилых квартир больше, чем число квартир, занимаемых домохозяйствами. Если предположить, что данные переписи отражают основное жилье — «жилье для жизни», то разница является оценкой числа квартир, в которых не живут. Такого жилья в России оказалось порядка 19%. При этом были выявлены большие региональные различие — от нуля до 56% незанятых квартир (табл. 2).

Таблица 2

Оценка доли квартир, не используемых под основное жилье по регионам РФ в 2010 году

|

Разница между числом жилых и занятых домохозяйствами квартир |

Регионы Российской Федерации |

|

Менее 10, % |

Республики Дагестан, Тыва, Кабардино-Балкарская и Чеченская, Ямало-Ненецкий АО, и Ханты-Мансийский АО, Москва, Ставропольский край, Волгоградская область |

|

11-15, % |

Республики Удмуртская, Хакасия, Адыгея и Ингушетия, Санкт-Петербург, Алтайский и Приморский края, Оренбургская, Новосибирская, Самарская, Омская и Кемеровская области |

|

16-20, % |

Республики Карачаево-Черкесская, Калмыкия, Саха (Якутия), Алтай, Башкортостан, Татарстан и Бурятия, Хабаровский, Красноярский, Краснодарский, Забайкальский, Камчатский и Пермский края, Ростовская, Тюменская, Калининградская, Астраханская, Курганская, Томская, Челябинская, Амурская, Ульяновская, Мурманская, Псковская и Иркутская области |

|

21 -25, % |

Ненецкий АО, Белгородская, Свердловская область, Кировская, Тамбовская, Ивановская, Брянская, Пензенская, Орловская и Сахалинская области, республики Коми, Чувашская и Марий Эл |

|

25-30, %, % |

Смоленская, Архангельская, Нижегородская, Еврейская автономная, Ярославская, Саратовская, Воронежская, Курская, Липецкая, Костромская, Владимирская, Тульская, Ленинградская и Калужская области, республики Карелия и Мордовия |

|

Более 30, % |

Вологодская, Рязанская, Московская, Магаданская, Новгородская и Тверская области, Чукотский АО, Республика Северная Осетия – Алания |

Изменение структуры жилищного строительства

В 2012 г. было построено населением за счет собственных и заемных средств 43,2% жилой площади, жилищно-строительными кооперативами — всего 0,4% (эта доля год от года снижается), другими организациями на первичном рынке — 56,4% [1. С. 164].

Населением за счет собственных средств просторны квартиры общей площадью более 130 кв. м [1. С. 166].

За последние 10 лет жилищные предпочтения населения практически не менялись.

А вот в структуре жилья, возводимого на первичном рынке строительными организациями, произошли большие изменения (табл. 3).

Таблица 3

Число построенных квартир и их средний размер

|

Показатель |

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

|||

|

Всего |

||||||||

|

Число квартир, тыс. |

373 |

515 |

717 |

786 |

838 |

|||

|

Их средний размер, м2 общей площади |

81,1 |

84,5 |

81,5 |

79,3 |

78,4 |

|||

|

Из них квартиры по видам, в процентах от общего ввода: |

||||||||

|

однокомнатные |

20 |

28 |

34 |

36 |

38 |

|||

|

двухкомнатные |

29 |

32 |

32 |

31 |

32 |

|||

|

трехкомнатные |

34 |

27 |

23 |

21 |

20 |

|||

|

четырехкомнатные и более |

17 |

13 |

11 |

12 |

10 |

|||

|

Жилищно-строительными кооперативами |

||||||||

|

Число квартир, тыс. |

11 |

9 |

5 |

6 |

4 |

|||

|

Их средний размер, м2 общей площади |

67,1 |

69,3 |

69,1 |

59,5 |

66,1 |

|||

|

Населением за счет собственных и заемных средств |

||||||||

|

Число квартир, тыс. |

106 |

127 |

192 |

201 |

211 |

|||

|

Их средний размер, м2 общей площади |

118,8 |

138,3 |

132,6 |

132,9 |

134,4 |

|||

|

Всего без учета жилья, построенного населением и ЖСК |

||||||||

|

Число квартир, тыс. |

256 |

379 |

520 |

579 |

623 |

|||

|

Их средний размер, м2 общей площади |

66,1 |

66,8 |

62,8 |

60,9 |

59,5 |

|||

Источник: [1]

Налицо явная тенденция к строительству небольших квартир. Так, с 2005 по 2012 г. их средняя площадь уменьшилась с 66 до 59 кв. м. Особенно наглядно видны изменения, если обратиться к структуре квартир по числу комнат. Если в 2000 г. более половины новых квартир имели 3 и более комнат, то в 2012 г. таковых стало всего 30%. Строить стали преимущественно однокомнатные (38%) и двухкомнатные квартиры (32%).

Это средние цифры, включая большие квартиры, построенные населением за свой счет. Если их не учитывать, то доля однокомнатных и двухкомнатных квартир будет еще выше — порядка 90% ввода. Видно, что предложение на жилищном рынке явно сориентировалось на одиночек и небольшие семьи. Оно идет в разрез с потребностями семей. Вопрос этот изучался нами в середине 1990-х годов, и было показано, что в

России уже тогда имелся избыток малогабаритных квартир и нехватка просторного жилья [5].

Сравнение с другими странами показывает насколько Россия отстает от мирового уровня. Так, к примеру, если сегодня средний размер построенных квартир в России — 78 кв. м, то в Беларуси — 93, в Украине — 118, в Казахстане — 115, в Киргизии — 96, в Армении — 155, в Латвии — 207, в Эстонии — 121, в США — 209 кв. м [1. С. 276]. Таким образом, в России строительная индустрия не работает на массовое жилье для семей.

Проблемы ветхого и неблагоустроенного жилья

Состояние жилищного фонда представляет одну из самых серьезных жилищных проблем в России. В 2012 г. ветхий и аварийный фонд составил 3% в общей площади жилого фонда [1. С. 20]. По сравнению с 2000 г. такого жилья стало больше в 1,5 раза. Особенно увеличился аварийный фонд — в 2,3 раза. Ситуация очень различается по российским регионам [1. С. 41]. Так, в столичных центрах ветхого и аварийного жилья мало — 0,4%, что совсем не характерно для многих других мест. В национальных республиках Тыва, Дагестан и Ингушетии этот показатель доходит до 17-20%.

Значительная часть российских семей проживает в неблагоустроенных жилищах.

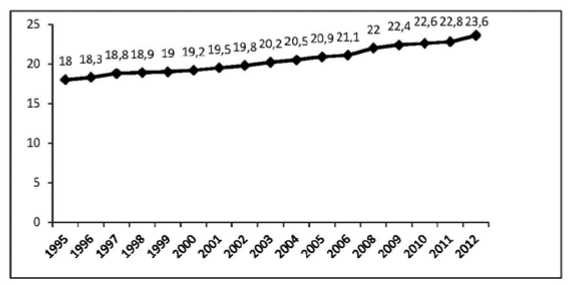

Удельный вес благоустроенного жилищного фонда (оборудованного одновременно водопроводом, водо- отведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами) составляет сегодня всего 63% [1. С. 15], в том числе в городах — 74%, а в сельской местности — всего 26% [6. С. 189].

Детальный анализ данных НОБУС (2003 г.) показал вопиющие контрасты в благоустройстве жилищ в крупных, средних и малых городах, а также на селе [7]. Ситуация в лучшую сторону меняется крайне медленно (рис. 2). Таким образом, при оценке уровня благоустройства жилищ на первый план выходит территориальный фактор.

Источник: [1. С. 15; 6. С. 189].

Рис. 2. Удельный вес общей площади, оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами, %

Следует также отметить серьезные социальные проблемы. Так, социологические исследования показывают сильную корреляцию между проживанием в жилищах низкого качества и крайней бедностью. Это говорит о том, что практически все жильцы аварийных и ветхих домов не смогут выйти на рынок жилья для приобретения благоустроенного жилья. Решить жилищные проблемы для этой категории населения может только строительство социального жилья.

Дифференциация жилищных условий в зависимости от доходов домохозяйств

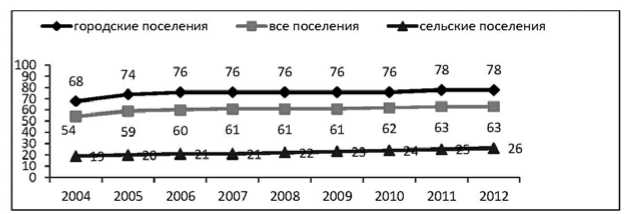

Особого внимания заслуживает анализ зависимости жилищных условий от доходов домохозяйств. Исследования прошлых лет показывали, что в дореформенные годы такой выраженной связи между материальным положением семей и их жилищными условиями не наблюдалось.

Сегодня это не так. Практический уход государства от решения соци- альных вопросов в жилищной сфере привел к тому, что получивший развитие рынок жилья стал работать в основном на стимулирование строительства жилья для самых богатых. Это привело к заметной дифференциации жилищных условий (рис. 3). Разница в обеспеченности жильем между 10-процентными группами домохозяйств с самыми низкими и самыми высокими среднедушевыми доходами год от года увеличивается и составляет по России порядка 2 раз [7. С. 99].

Анализ различий по доходным группам за последние 7 лет показал, что жилье самых бедных домохозяйств (1-2 децили) было и остается крайне тесным [7. С. 99; 6]. Положение следующих по уровню дохода групп домохозяйств (с 3-го по 7 децили) несколько лучше, по так и остается ниже среднего уровня. Заметный скачок в занимаемых квадратных метрах наблюдается, начиная с 8-го дециля, и с годами отрыв увеличивается. Таким образом, дифференциация доходов обуславливает постепенное усиление различий в жилищной обеспеченности.

Источник: [8; 9].

Рис. 3. Обеспеченность жилой площадью по доходным децилям в 2004 и 2011 годах, в среднем на члена домохозяйства, кв. метров

Принимая во внимание, что при этом основная часть населения никак не может решить свои жилищные проблемы, встает вопрос, какие меры социальной политики должны быть приняты в сторону существенного смягчения сложившегося положения. Проблема состоит в том, что при имеющейся на сегодня дифференциации доходов, цен на жилье и механизмов его приобретения, 80-85% домохозяйств никакого нового жилья позволить себе не могут. Их денежные средства уходят в основном на текущее потребление. Чтобы семьи могли накопить сбережения для покупки жилья или взять ипотечный кредит, доходы россиян должны быть на порядок выше. Другими словами, реализация жилищной политики в ее рыночном варианте требует мер по существенному повышению доходов населения и смягчения их дифференциации.

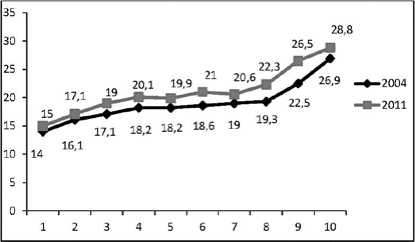

Жилищные условия семей с детьми

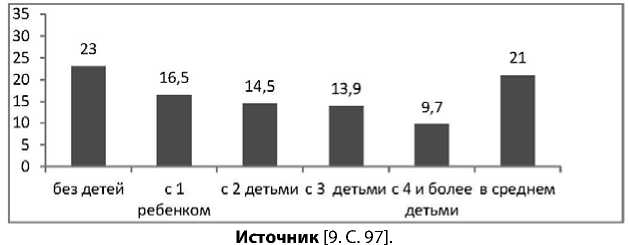

Тяжелая жилищная ситуация заметно определяется социально-демографическими факторами, составом домохозяйств. Результаты бюджетных обследований показывают, что настоятельность жилищной проблемы во многом обусловлена наличием в семьях детей [9. С. 97].

На рис. 4 видно, что сравнительно неплохое положение с жильем только у семей без детей. Уже наличие одного ребенка «опускает» домохозяйство на уровень обеспеченности заметно ниже. Домохозяйства с двумя детьми проживают в квартирах в полтора раза более тесных, с тремя детьми — в два раза более тесных, чем домохозяйства без детей. В итоге проживают крайне стесненно (менее 11 квадратных метров на члена семьи) и остро нуждаются в улучшении жилья 16,6% семей с одним ребенком, 28% семей с двумя детьми и значительная часть многодетных семей (против всего 9% в среднем по России).

Рис. 4. Обеспеченность жилой площадью в зависимости от количества детей в домохозяйстве, кв. метров общей площади на члена домохозяйства

Улучшение жилищных условий по отдельным категориям граждан

В национальном проекте «Доступное жилье» выделялись средства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, капитальный ремонт многоквартирных домов, предусматривались инвестиции в развитие и модернизацию инфраструктуры (коммунальной, социальной, инженерной). Вместе с тем эти деньги были на порядок меньше тех, что направлялись на поддержку ипотечных кредитов и развитие рынка жилья. В табл. 4 показано, как продвигалась жилищная очередь в ходе реализации проекта — на 4-8% в год [1. С. 225]. Неплохо обстояло дело только с ликвидацией очереди семей участников Великой Отечественной войны. Что касается других льготных категорий, то очередь многодетных семей двигалась крайне медленно (34% в год), жильцов ветхого и аварийного фонда — средними темпами (могла бы и быстрее, учитывая крайнюю небезопасность проживания в таком жилье). Состоящие на учете в качестве нуждающихся молодые семьи продвигались по очереди с темпом 6-10% в год. При этом, однако, год от года число желающих участвовать в молодежных жилищных программах становилось все больше. В результате очередь по сравнению с 2005 г. выросла в два раза и продолжает увеличиваться.

Национальный проект «Доступное жилье» и связанные с ним программы явно не справляются с запросами молодежи.

Таблица 4

Улучшение жилищных условий по отдельным категориям граждан

|

Показатель |

2005 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

|

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (на конец года), тыс. |

3383,9 |

2821,4 |

2799,2 |

2748,3 |

|

в том числе: |

||||

|

семьи участников Великой Отечественной войны |

45,7 |

10,1 |

6,7 |

3,9 |

|

многодетные семьи |

179,1 |

114,4 |

115,9 |

125,2 |

|

молодые семьи |

218,5 |

408,5 |

415,5 |

417,6 |

|

семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилищном фонде |

345,2 |

245,6 |

251,7 |

228,9 |

|

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год, тыс. |

151,0 |

243,9 |

180,8 |

186,3 |

|

в том числе: |

||||

|

семьи участников Великой Отечественной войны |

2,5 |

26,7 |

8,1 |

5,0 |

|

многодетные семьи |

3,4 |

4,5 |

4,6 |

5,3 |

|

молодые семьи |

17,1 |

29,2 |

32,5 |

40,8 |

|

семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилищном фонде |

14,3 |

22,4 |

18,6 |

17,4 |

|

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в процентах от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (к началу соответствующего года) |

3,6 |

8,6 |

6,4 |

6,7 |

|

в том числе: |

||||

|

семьи участников Великой Отечественной войны |

3,1 |

74,3 |

80,0 |

75,6 |

|

многодетные семьи |

1,6 |

3,5 |

4,1 |

4,5 |

|

молодые семьи |

6,2 |

7,3 |

7,9 |

9,8 |

|

семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилищном фонде |

3,6 |

8,3 |

7,6 |

6,9 |

Источник: [1].

Следует также отметить, что молодежные программы во многом связаны с развитием рынка жилья и ипотечными кредитами. По данным банка России задолженность по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам, стремительно растет [1. С. 204-205]. За последние три года она выросла в 2,5 раза, в ряде регионов (в том числе Москве и Московской области) — более чем в три раза. То есть многие семьи оказались некредитоспособными. Задолженность в значительной степени характерна и для молодежи.

В связи с этим встает вопрос, насколько оправданы нынешние мо- лодежные жилищные программы, вовлекающие молодежь в рынок жилья и покупку его в собственность. При этом рынок предлагает однокомнатные квартиры по завышенным ценам. В общем-то это временное жилье, не пригодное для расширения семьи и рождения детей. Поэтому на практике молодые семьи сегодня часто предпочитают снимать жилье, о чем говорят социологические обследования. Особенно это касается мегаполисов и крупных городов. Представляется целесообразным развитие в городах арендного сектора, ориентированного на молодежь, и поддержка молодых семей, арендующих жилье, — государственная или по месту работы.

В других странах такая практика имеется и соответствующие программы могли бы быть частично заимствованы и адаптированы.

Стратегии домохозяйств по улучшению жилищных условий

По результатам Комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в ноябре 2011 г. [10] проведен анализ субъективных оценок жилищных условий, планов и намерений российских домохозяйств [11] . Несмотря на тесное и неблагоустроенное жилье, всего 11,4% домохозяйств собирались в будущем улучшить свои жилищные условия. Такие намерения заметно возрастают при наличии детей — до 20% (в том числе у многодетных — до 37%), у молодых семей — до 30%.

Многие семьи брали жилищные кредиты, особенно это было характерно для молодежи. Жилищными предпочтениями семей с детьми являются индивидуальные дома.

В целом, результаты проведенного Росстатом опроса говорят о том, что механизмы, получившие название рыночных, позволяют улучшить жилищные условия лишь незначительной группе российских домохозяйств.

Проведенный анализ показал, что в ходе реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» жилищное строительство действительно было стимулировано. Только массового строительства не получилось. Усилились региональные различия, обусловленные преимущественным строительством жилья в отдельных экономически развитых регионах. Значительную часть ввода жилья составляют малогабаритные квартиры, предназначенные для одиночек и небольших семей, а также под инвестиционное жилье. Они мало подходят для полных семей с детьми.

Доля муниципального жилья на уровне 2% общего ввода явно недостаточна для решения жилищных проблем бедных семей и льготных категорий граждан.

Растет аварийный и неблагоустроенный фонд, жильцы которого не в состоянии сами улучшить свое жилье из-за бедности. Жилищная проблема для них может быть решена, прежде всего, с помощью строительства социального жилья.

Что касается мегаполисов и городов, являющихся сегодня центрами притяжения для большого числа мигрантов, то в этом случае нынешняя жилищная политика не предусматривает средств решения жилищных вопросов, кроме приобретения жилья в собственность. Вместе с тем. развитие арендного жилищного сектора, могло бы снять многие жилищные проблемы. Особенно это касается молодежи.

Наконец, для успеха массового жилищного строительства за счет населения требуется значительное повышение доходов российских семей и смягчения их дифференциации.