Региональные этиопатогенетические особенности острых пневмоний у детей первого года жизни из многодетных семей

Автор: Боконбаева Сырга Джоомартовна, Алиева Жанар Капешовна, Аубакирова Жанар Ибрагимовна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 6 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

По данным Всемирной организации здравоохранения, 15% от всех смертей среди детей до 5 лет приходится именно на пневмонию. В 2015 году это заболевание забрало 920136 детских жизней по всему миру. В этой статье мы рассмотрим, как распознать симптомы пневмонии у детей, а также как ее лечить простыми недорогостоящими препаратами при надлежащем уходе, а также предупредить с помощью простых мер.

Пневмония, ранний возраст, этиология, лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/14121004

IDR: 14121004 | УДК: 616.24-002.153-053 | DOI: 10.33619/2414-2948/67/27

Текст научной статьи Региональные этиопатогенетические особенности острых пневмоний у детей первого года жизни из многодетных семей

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616.24-002.153-053

Пневмония занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости и смертности детского населения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 15% от всех смертей среди детей до 5 лет приходится именно на пневмонию.

В 2015 г это заболевание забрало 920 136 детских жизней по всему миру. Пневмония распространена повсеместно, но дети и семьи страдают от этой болезни в наибольшей степени в Южной Азии и африканских странах, расположенных к югу от пустыни Сахара. В 2009 году Всемирная организация здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ объявили «Глобальный план действий по профилактике пневмонии и борьбе с ней» [1].

Основная цель этого плана — активизация борьбы с пневмонией с помощью комплексных мероприятий по защите детей, профилактике и лечению болезни. Именно дети первого года жизни страдают от пневмонии в первую очередь.

Этиология пневмоний у детей первого года жизни весьма разнообразна и тесно связана с условиями развития заболевания, возрастом и преморбидным фоном ребенка. Трудности этиологической диагностики пневмонии у детей обусловлены ее полиэтиологичностью, и лечение зачастую проводится эмпирически, методом «проб и ошибок», со сменой множества антибиотиков. Возбудителями инфекции при пневмонии могут быть как типичные бактериальные агенты (например, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus), так и атипичные возбудители (Mycoplasma pneumonia и Chlamydophila pneumoniae и респираторные вирусы) [5-8].

Влияние каждого из инфекционных агентов на этиологию внебольничных пневмоний зависит от возрастной группы пациентов, причем причиной развития заболевания у детей в большинстве случаев являются смешанные бактериальные или вирусно-бактериальные инфекции. Однако, в целом, подъемы заболеваемости внебольничной пневмонией в последние годы чаще всего обусловлены атипичными возбудителями [4, 7, 8].

Многодетные семьи являются группой высокого медико-биологического и социального риска состоянию здоровья детей, их физическому развитию, заболеваемости и смертности [5, 6]. Нет научных данных об особенностях этиоструктуры острых пневмоний у детей первого года жизни из многодетных семей. Изучение региональных этиопатогенетических особенностей острых пневмоний у детей первого года жизни из многодетных семей актуальны в развивающихся странах, где престижны многодетные семьи.

Важную роль в интегрированной деятельности организма играет иммунная система. Иммунобиологические механизмы защиты являются хорошим биоиндикаторами влияния различных факторов на макроорганизм. Изменение резистентности организма приводит к частым заболеваниям, а частые заболевания, в свою очередь, способствуют угнетению функционирования иммунной системы [9-12].

Цель исследования: изучить региональную этиологическую структуру и роль противовоспалительных цитокинов в генезе развития острых пневмоний (ВП) у детей первого года жизни из многодетных семей для дальнейшего совершенствования лечебнопрофилактических программ.

Материал и методы исследования

Материал исследования включает результаты обследования и лечения 163 детей из многодетных и малодетных семей с острой пневмонией в возрасте от 1мес до 3 лет.

Больные дети были разделены на 2 группы:

-

1. Основная (1-ая) группа — 111 детей с острой пневмонией из многодетных семей.

-

2. Контрольная (2-ая) группа — 52 ребенка с острой пневмонией из малодетных семей.

К многодетным отнесены семьи, имеющие 4 и более детей, к малодетным — до 4-х детей.

Изучение этиоструктуры острых пневмоний проведено комплексным методом: микробиологическим, ИФА и ПЦР. Бактериологическое исследование мокроты или трахеобронхиальных аспиратов с определением чувствительности к антибиотикам проведены всем 163 больным.

Молекулярно-генетические исследования и иммунноферментный анализ (ИФА). проведены 35 пациентам. Тщательно исследовались антитела классов IgM и IgG к Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae и Chlamydia psittaci .

Иммунологический статус изучен у 50 больных детей, из них — у 30 детей из многодетных (основная группа) и у 20 больных с острой пневмонией детей из малодетных семей (контрольная группа).

Результаты исследования и обсуждение

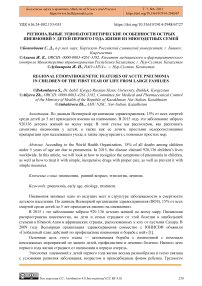

При изучении этиоструктуры у детей первого года жизни установлено, что целом и по группам достоверно (р<0,001) преобладает высев грамположительной флоры (соответственно — 81,60%, 81,08% и 82,69%, р>0,05). На остальные пневмотропные патогены (смешанная, грамотрицательная флора, кандиды) приходится только 18,4% (Рисунок 1).

Из грамположительной флоры практически в равных соотношениях высеваются стрептококки и стафилококки (57,14% и 42,86%, р>0,05). Далее по частоте в порядке убывания высевается смешанная флора (11,04%, р<0,001) и в единичных случаях — грамотрицательная флора и кандиды (Таблица 1).

Таблица 1.

ЭТИОСТРУКТУРА МИКРОФЛОРЫ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

|

Флора |

163 |

100% |

|

1. Грамположительная флора |

133 |

81,60% |

|

Streptococcus |

76 |

57,14% |

|

Штаммы: pneumonia |

31 |

40,79%** |

|

pyogenes |

8 |

10,53% |

|

viridans |

37 |

48,68%** |

|

Staphylococcus |

57 |

42,86% |

|

Штаммы: epidermidis |

3 |

5,26 |

|

aureus |

20 |

35,08** |

|

hemoliticus |

34 |

59,66*** |

|

Грамотрицательная |

9 |

5,52% |

|

Из них: |

||

|

Гемофильная палочка |

5 |

55,55% |

|

Энтеробактерии |

3 |

33,33% |

|

Кишечная палочка |

1 |

11,11% |

|

Смешанная флора |

18 |

11,04%*** |

|

Кандиды |

3 |

1,84 |

Из стрептококков высеваются практически в равных соотношениях (р>0,05) патогенные и не патогенные штаммы. Из стафилококков с высокой степенью достоверности чаще (94,74%, р<0,001) высеваются патогенные штаммы: Staphylococcus hemoliticus и реже

(р<0,01) — Staphylococcus аureus . Грамотрицательная флора в основном представлена Haemofilus influenza , реже — Enterobacter и Escherichia coli .

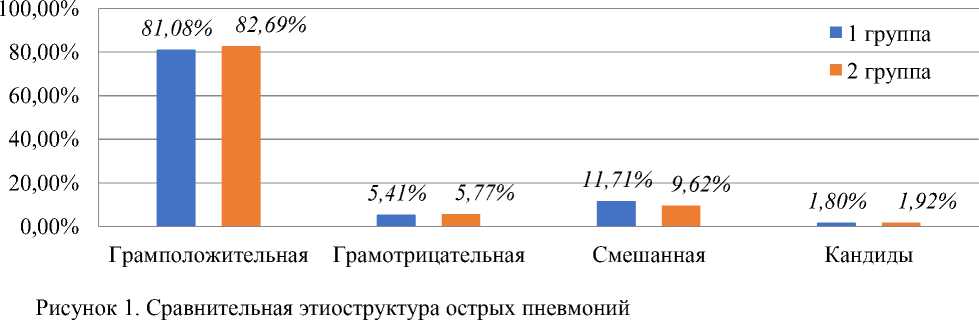

При сравнительном изучении результатов бакпосевов у больных детей из много,- и малодетных семей выявляются значительные различия. У детей из многодетных семей в 3,8 раз чаще определяется патогенный штамм стрептококка — Streptococcus рneumonia , чем у детей из малодетных семей. И наиболее патогенный штамм — Streptococcus рyogenes — высевается только у детей из многодетных семей. Из стафилоккоков патогенные штаммы высеваются и у детей из много, -малодетных семей, практически с одинаковой частотой (30,6% против 35,2%, р>0,05). Из 18 больных детей со смешанной инфекцией у 13 наиболее частые комбинации стрептококков (72,22%) с другими микроорганизмами (стафилококками, кандида и энтеробактерией). Следовательно, и при микст-инфекциях превалирует высев стрептококков. Причем микст-инфекции у детей из многодетных семей отмечаются в 2,6 раз чаще, чем у детей из малодетных семей (Рисунок 2).

Рисунок 2. Сравнительная этиоструктура острых пневмоний у больных детей

Сопоставление 2 методов исследования на вирусные и атипичные пневмопатогены дают почти одинаковые результаты, что позволяет нам рекомендовать практическим врачам более доступный и менее затратный метод исследования — ИФА (Таблица 2).

Таблица 2.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПЦР И ИФА НА ВИРУСНУЮ И АТИПИЧНУЮ МИКРОФЛОРУ

|

Группа |

1 группа |

2 группа |

||

|

ПЦР |

ИФА (Ig G) |

ПЦР |

ИФА (Ig G) |

|

|

Chlamydia pneumonia |

2 (10%) |

2 (10%) |

- |

- |

|

Chlamydia trachomatis |

- |

- |

- |

- |

|

Mycoplasma pneumonia |

1 (5,0%) |

- |

- |

- |

|

Mycoplasma hominis |

- |

- |

||

|

CMV |

3 (15%) |

3(15%) |

1 (6,6%) |

1 (6,6%) |

|

HSVI |

1 (5,0%) |

2 (10%) |

1 (6,6%) |

1 (6,6%) |

|

HSVI I |

- |

- |

||

|

Toxoplasma gondii |

- |

3 (15%) |

- |

2(13,3%) |

|

Ureaplasma |

сомн.2 (10%) полож.1(5%) |

1 (6,6%) |

||

Исследована чувствительность к антибиотикам выявленных этиотропных патогенов у всех 163 больных детей. Высокая резистентность пневмотропных микроорганизмов определена почти ко всем пенициллинам. Высокая чувствительность сохранена только к оксациллину (91-94%, МИК<=0,25) и средняя — к амоксиклаву (77,7-80%, МИК<=4/2) и ампициллин сульбактаму (60-61%, <=8).

Из цефалоспоринов наиболее высокая чувствительность отмечается к цефалоспоринам 2-ого и 3-его поколения: цефтриаксону (100%, МИК<=0,25), затем — к цефтазидиму, цефепиму и цефамеду (90-93,4%, МИК<= 1,0). Таблетированные формы цефалоспоринов (цефалексин, цефуроксим) среднечувствительны (65-87%), но имеют высокую МИК (4,08,0), что снижает их эффективность. Чувствительность микроорганизмов сохраняется: из аминогликозидов — к амикацину (92-95%, МИК<= 1,0,) из макролидов — к эритромицину (94-97%, МИК<=0,5), азитромицину (71-75%, МИК<=8). Практически все цефалоспорины, фторхинолоны, карбопенемы, гликопептиды, тазобактам, даптомицин, рифампицин высокочувствительны к пневмотропным патогенам.

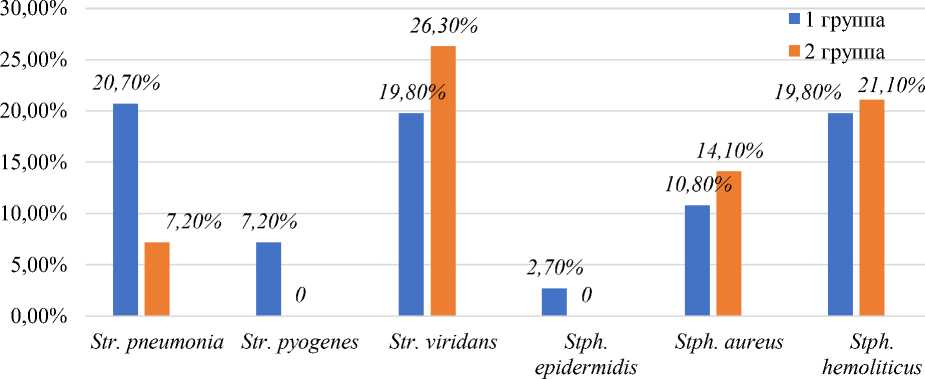

У больных пневмонией детей из многодетных семей выявляется значительное снижение субпопуляционного состава Т-лимфоцитов. Имеется снижение общих лимфоцитов — CD3+ (р<0,001), Т-лимфоцитов-хелперов — CD4+(р<0,01), что свидетельствует о значительной иммуннодепрессии. В тоже время противоспалительные медиаторы: Т-лимфоциты-супрессоры (СД8), Т-лимфоциты-киллеры (CD3-HLA-DR) и активированные В-лимфоциты (СД19) находятся на нижней границе нормы. У всех обследованных больных нет ожидаемой активации гуморального звена иммунитета. Все показатели остаются в пределах нижней возрастной границы нормы (Таблица 3).

Таблица 3.

ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ ИССЛЕДОВАННЫХ ГРУПП

|

Группа |

Основная |

Контрольная |

Всего |

Норма |

|

CD3+ |

37,14±2,29*** |

51,18±3,59 |

35,51±3,47*** |

58-69% |

|

CD4+ |

29,19±1,17*** |

36,75±2,08 |

31,71±1,22** |

38-50% |

|

СД 4/СД 8 |

1,1±0,96* |

1,77±0,23 |

1,32±0,11 |

1,25 – 2,5 |

|

CD8+ |

22,39±1,07 |

22,19±0,99 |

22,32±0,78 |

18-25% |

|

СД19 |

18,45±2,37 |

16,54±2,96 |

18,45±2,37 |

14 - 44 |

|

CD3-HLA-DR |

17,01±2,22* |

11,84±2,36 |

15,32±1,72 |

|

|

Ig A |

0,84±0,02г/л* |

1,8±0,33 г/л |

1,17±0,14 г/л |

0,9-4,74 г/л |

|

IgM |

1,59±0,13г/л* |

1,73±0,15 г/л |

1,64±0,09г/л |

0,48-2,5 г/л |

|

IgG |

13,63±0,54 г/л |

12,3±0,73 г/л |

13,09±0,44 г/л |

6,81-16,40 г/л |

При сравнительном исследовании иммунного статуса основной и контрольной групп больных детей выявлены значительные различия ( Рисунок 3).

В основной группе больных детей достоверно снижен уровень CD3+(р<0,001), CD4+ (р<0,01) и СД4/СД8 (р<0,05). Несколько повышены Т-лимфоциты-киллеры CD3-HLA-DR (р<0,05). У них достоверно снижены уровни Ig A и Ig М (р<0,05).

Снижение содержания IgA свидетельствует о недостаточности гуморального и местного иммунитета. Как известно, иммуноглобулины IgM вырабатываются в ответ на острую инфекцию, обеспечивая первичный иммунитет. Увеличение его концентрации наблюдается при остром инфекционном процессе. Снижение его содержания у детей основной группы свидетельствует о дисфункции гуморального звена иммунитета.

Выводы

Анализируя вышеизложенное следует констатировать, что в целом региональной особенностью этиоструктуры острых пневмоний у детей первого года жизни в современных условиях является достоверное преобладание грамположительной флоры (р<0,001): стрептококков и стафилококков (р>0,05). Из стрептококков практически в равных соотношениях (р>0,05) высеваются патогенные и не патогенные штаммы. Из стафилококков достоверно чаще (р<0,001) определяются патогенные штаммы: Staphylococcus hemoliticus , патогенный, вызывающий гнойно-воспалительные заболевания, вплоть до сепсиса. На втором месте (р<0,01) по частоте высева стоит Staphylococcus аureus (35,08%), высоковирулентный, высокотоксичный штамм, ведущий к тяжелому течению заболевания, вплоть до токсического шока. Особо следует подчеркнуть, что особенностью этиоструктуры острых пневмоний у больных детей из многодетных семей является достоверное (р<0,01) преобладание высевов патогенных штаммов стрептококков ( St. pneumonia, St. pyogenes ) и в 2,6 раз чаще определяется микст-инфекции с превалированием стрептококков (в 72,22%) в сочетании с грамположительной и грамотрицательной флорой. В последние годы ряд исследователей указывают на рост атипичной микрофлоры в этиологии ВП у детей [14, 17].

В регионе атипичные пневмопатогенные микроорганизмы (ЦМВ, герпес, микоплазмы, хламидии) малозначимы. Комплексный метод исследования этиологии острых пневмоний у детей раннего возраста: микробиологически, иммуноферментным (ИФА) и молекулярногенетическим (ПЦР) методами позволил получить положительные результаты на микрофлору у 100% исследованных больных, несмотря на ранее проводимое амбулаторное лечение. Идентичность результатов ПЦР и ИФА позволяет нам рекомендовать более доступный и менее затратный метод исследования — ИФА. Выявлены региональные особенности резистентности и чувствительности этиопатогенов к антибактериальным препаратам. Чувствительность пневмотропных микроорганизмов из пенициллинов сохранена только к оксациллину, ампициллин сальбактаму и амоксиклаву. Сохраняется чувствительность пневмотропных патогенов ко всем аминогликозидам: в большей степени — к амикацину, затем — к генамицину, в меньшей степени — к нетилмицину.

Особо следует подчеркнуть, что вновь повысилась чувствительность пневмопатогенов к эритромицину (94-97%, МИК<=0.5). Возможно, это связано с тем, что в педиатрической практике последние годы эритромицин не применяется в лечении пневмоний у детей раннего возраста, что и повысила чувствительность микробов к этому антибиотику. Из макролидов сохраняется так же высокая чувствительность к азитромицину и рокситромицину. Высокая чувствительность сохраняется практически ко всем цефалоспоринам 2-го и 3-его поколения и другим антибиотикам резерва.

В генезе развития острых пневмоний у детей первого года жизни из многодетных семей наблюдается неадекватность иммунного ответа в виде депрессии клеточного и дисфункции гуморального звеньев иммунитета, характерного для системных воспалительных процессов, что и обуславливает тяжесть клинического течения и исход заболевания.

Список литературы Региональные этиопатогенетические особенности острых пневмоний у детей первого года жизни из многодетных семей

- Бюллетень ВОЗ И ЮНИСЕФ. https://www.who.int/home/cms-decommissioning

- Агаджанян В. В., Устьянцева И. М., Скопинцев М. А., Петухова О. В. Влияние факторов воспаления на течение внебольничной пневмонии // Цитокины и воспаление. 2006. Т. 5. №3. С. 16-20.

- Азнабаева Л. Ф., Никуличева В. И., Козырева Л. С. Иммунологические особенности больных с тяжелой формой внебольничной пневмонии и их прогностическая значимость // Цитокины и воспаление. 2010. Т. 9. №2. С. 52-56.

- Алибекова М. Б., Алимова Х. П., Сатвалдиева Э. А., Боходирова А. Н., Уразметова М. Д. Клинико-диагностическое значение прокальцитонина и цитокинов при осложненных формах пневмонии у детей раннего возраста // Вестник экстренной медицины. 2013. №4. С.-61 -64.

- Баранов А. А., Брико Н. И., Намазова-Баранова Л. С., Ряпис Л. А. Стрептококки и пневмококки. Ростов-на/Д: Феникс, 2013.

- Батырханов Ш. К., Абдуллаева Г. М., Мусабекова Р. К., Умбетова Л. Ж., Жуманбаева К. Р., Ахенбекова А. Ж., Тажимбетова А. М. К вопросу о внебольничной пневмонии у детей раннего возраста // Вестник Казахского Национального медицинского университета. 2017. №4. С. 83-85.

- Железникова Г. Ф. Цитокины как предикторы течения и исхода инфекций // Цитокины и воспаление. 2009. Т. 8. №1. С. 10-17.

- Парахонский А. П. Роль цитокинов в патогенезе заболеваний // Успехи современного естествознания. 2005. №4. С. 63.64.

- Зуева О. С. Этиопатогенез и иммунологические изменения у новорожденных и детей раннего возраста, больных пневмонией // Вестник ВГМУ. 2006. Т. 5. №4. С. 72-78.

- Гущина Я. С, Касснер Л. Н, Маркелова Е. В., Ицкович А. И. Уровень противовоспалиельных цитокинов в оценке активности воспалительного процесса при бронхолегочной патологии у детей // Цитокины и воспаление. 2006. Т. 5. №4. С. 36-38.

- Карпова Н. В. Состояние иммунной и цитокиновой систем у часто болеющих детей и методы коррекции выявленных нарушений: автореф. дис...канд. мед. наук. М., 2008. 23 с.

- Александрова Ю.Н. О системе цитокинов // Педиатрия. 2007. Т. 86. №3. С. 124-127.