Региональные особенности древнерусского кузнечного ремесла в домонгольский период

Автор: Завьялов В.И., Терехова Н.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

Задачей исследования является анализ особенностей железообрабатывающего производства в древнерусских княжествах. В качестве примера выбраны Полоцкое и Рязанское княжества как наиболее полно представленные аналитическими материалами. Железообработка Полоцкого и Рязанского княжеств находилась в общем русле развития древнерусского ремесла. Наблюдаемые особенности в кузнечном производстве сравниваемых земель не имеют принципиального значения и объясняются, главным образом, хронологическим фактором.

Полоцкое княжество, рязанское княжество, археометаллография, технологическая модель, кузнечное ремесло

Короткий адрес: https://sciup.org/143180321

IDR: 143180321 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.320-329

Текст научной статьи Региональные особенности древнерусского кузнечного ремесла в домонгольский период

Настоящая работа ставит задачей рассмотреть особенности железообрабатывающего производства в русских княжествах и на этой основе построить локальные технологические модели кузнечного ремесла. Под технологической моделью мы понимаем совокупность трех взаимозависимых составляющих, таких как технико-технологический стереотип (определенный набор и соотношение признаков, включающих категориальный состав, материал, приемы и способы изготовления изделий в конкретной археологической культуре), производственные традиции и инокультурные воздействия. Основным методом для решения поставленной задачи является археометаллография (археологическая металлография), позволяющая проследить весь процесс изготовления артефакта от руды до готового изделия.

Процесс обособления и развития самостоятельных древнерусских княжеств во многом был обусловлен уровнем экономического развития отдельных земель. Значимую роль в этом развитии играла такая важная отрасль средневековой

-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ, проект № 19-18-00144-П.

экономики как железообрабатывающее производство. Именно кузнецы обеспечивали население орудиями труда и различными бытовыми предметами, а воинов – оружием и средствами защиты. Таким образом, для изучения производительных сил общества необходимо представлять уровень развития техники железообработки, которая, в свою очередь, опирается на технологические приемы, применявшиеся мастерами в своей повседневной практике.

За последние семьдесят лет в этом направлении достигнуты определенные успехи. Уже в своих первых работах Б. А. Колчин отметил высокий уровень развития древнерусского кузнечного ремесла, который основывался на использовании мастерами сложных технологических схем, требующих разносторонних знаний о физико-химических свойствах металлов ( Колчин , 1953). Б. А. Колчиным выделены технологические изменения в древнерусском железообрабатывающем ремесле, которые хорошо укладываются в хронологический контекст. На этом основании продемонстрирована динамика древнерусского ремесла. Зафиксированные изменения Б. А. Колчин увязывает с общим экономическим подъемом древнерусского государства в XII в. (рост городов, расширение рынка сбыта продукции городского ремесла) ( Колчин , 1959. С. 54).

В результате исследований древнерусской кузнечной продукции Б. А. Колчин пришел к выводу о том, что на юге и на севере Руси встречаются одни и те же технические приемы и одна и та же закономерность их применения ( Колчин , 1953. С. 184). Однако в дальнейшем при накоплении аналитического материала этот вывод был скорректирован. В 1980-е гг. Г. А. Вознесенская и Л. С. Розанова приходят к заключению о различии технологических традиций в кузнечном производстве северных и южных земель Древней Руси. Для железообработки в южнорусских землях было характерно использование простых технологий: выковка предметов целиком из железа и разных сортов стали. Технологическое своеобразие северорусских земель выражается в предпочтительном использовании сварных конструкций, основанных на сочетании железа и стали с выходом последней на рабочую часть ( Вознесенская , 1990. С. 83; 1995; Розанова , 1990. С. 95).

Тем не менее тщательный анализ археометаллографических данных с учетом их хронологии позволил в настоящее время говорить о том, что технологические особенности кузнечного ремесла различных регионов Древней Руси не носили принципиального характера, а были, скорее всего, связаны с хронологическими различиями в исследованном материале.

Для решения поставленных вопросов были выбраны Полоцкое и Рязанское княжества как наиболее полно представленные аналитическими материалами. Особенно важно, что в обоих княжествах археометаллографическому анализу были подвергнуты артефакты как из столичных центров, так и из «малых» городов и селищ. Это позволяет провести всесторонний сравнительный анализ кузнечной продукции и на его основе выделить технологические модели железообрабатывающего производства.

В археологическом плане история обоих княжеств представлена в монографических исследованиях А. Л. Монгайта «Рязанская земля» (Монгайт, 1961) и Л. В. Алексеева «Полоцкая земля» (Алексеев, 1966). Однако следует отметить, что обе монографии были созданы в то время, когда еще не были проведены широкомасштабные археометаллографические исследования кузнечных изделий с этих территорий. Авторы лишь отмечают немногочисленные находки кузнечного инвентаря, найденные на памятниках (Алексеев, 1966. С. 121–123; Монгайт, 1961. С. 269, 270). В аналитическом плане исключение составляют анализы 15 предметов из Рязани и двух опубликованных Б. А. Колчиным изделий из курганов на территории Полоцкой земли (Колчин, 1953. С. 16–18). В связи с этим упомянутые авторы не могли дать полноценную характеристику такой важной отрасли средневековой экономики, как железообрабатывающее производство.

История рассматриваемых земель различна. Полоцкое княжество как самостоятельное образование возникает на рубеже X–XI вв. на территории, обжитой славянскими племенами кривичей-полочан, ассимилировавших аборигенное балтское население. Обособление Полоцкой земли от Киева и превращение ее в самостоятельное княжество фактически началось уже при сыне Владимира Святославича Изяславе. Главную роль в этом процессе, как считают исследователи, играл «скандинавский фактор», что выразилось в закреплении Полоцка в качестве отчины за местной династией Рогволодовичей-Изяславичей ( Самсонова , 2015. С. 25, 26).

Становление Рязанского княжества начинается позднее и было более продолжительным. Отдельные группы славян впервые появляются на территории будущего княжества в X в. Но древнерусская колонизация рязанских земель относится к середине XI в. Первоначально земли среднего течения Оки входили в состав Черниговского княжества, затем, в первой половине XII в., обособляется самостоятельное Муромо-Рязанское и позднее – Рязанское княжество.

Различна была судьба этих земель и в последующее время. Рязань первой из древнерусских столиц испытала нашествие татаро-монголов. Опустошительные набеги ордынцев на рязанские земли продолжались вплоть до конца XV в. После разгрома город уже не достиг былого величия, и в середине XIV в. столица княжества окончательно переносится выше по Оке в Переяславль Рязанский. В XV столетии Рязанью нередко управляли наместники московского князя, а в начале XVI в. Рязанское княжество окончательно входит в состав Московского государства.

Полоцкая земля избежала разорения, но постепенно теряла свою независимость, переходя под власть литовских князей.

В результате широкомасштабных археологических исследований на территории обоих княжеств были получены разнообразные артефакты, характеризующие материальную культуру, в том числе и кузнечное производство. Железообрабатывающее ремесло документировано находками кузнечного инвентаря, остатками пиротехнических сооружений ( Алексеев , 1966. С. 122; Гурин , 1987. С. 22, 23; Завьялов, Терехова , 2013. С. 41; Колединский , 2021. С. 353). Кроме того, на территории Рязанского княжества исследован крупный металлургический центр древнерусского времени – селище Истье 2 ( Буланкин и др. , 2012; Завьялов, Терехова , 2022).

Аналитические материалы из памятников Полоцкого княжества подробно рассмотрены в работе М. Ф. Гурина «Кузнечное ремесло Полоцкой земли. IX– XIII вв.» (Гурин, 1987). На основании комплексного археометаллографического анализа 600 железных предметов автор приходит к выводу о том, что кузнечное ремесло в Полоцкой земле развивалось динамично: если в IX–XI вв. значительна доля изделий, откованных в простых технологиях (целиком из железа или сырцовой стали, которая получалась непреднамеренно в ходе металлургического производства и отличалась неравномерным распределением и невысоким содержанием углерода), то в XII–XIII вв. распространяются сложные технологические приемы, основанные на сварке железа со сталью (Гурин, 1987. С. 111, 112).

Несомненный интерес представляют проведенные М. Ф. Гуриным анализы микропримесей в железе. Для этих целей применялся рентгеноспектральный электрозондовый микроанализатор, позволяющий определять содержание примесных элементов как в отдельных точках, так и на конкретных участках шлифа (Там же. С. 14). Всего из памятников Полоцкой земли исследовано 14 ножей; все они были изготовлены по технологии трехслойного пакета ( Гурин , 1984). Рассматривая полученные результаты, исследователь отметил высокую концентрацию фосфора в ряде боковых железных полос при почти полном отсутствии этого элемента в средних полосах. Позднее это наблюдение позволило нам обосновать существование двух технологических вариантов трехслойной технологии: североевропейской («классической») и восточноевропейской ( Завьялов и др. , 2012. С. 18).

Первым, кто обратился к археометаллографическому исследованию железных изделий из Рязани, как уже упоминалось, был Борис Александрович Колчин. В своей фундаментальной работе «Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси» он описал кузнечный инструментарий, найденный в ходе археологических работ, и привел данные металлографических анализов 15 предметов ( Колчин , 1953). Основным выводом исследования стало заключение о том, что изделия из Старой Рязани по своим технико-технологическим свойствам не отличаются от продукции, характерной для древнерусского кузнечества (Там же. С. 34, 207).

В начале 1980-х гг. значительное количество железных изделий из Старой Рязани было исследовано М. М. Толмачевой ( Толмачева , 1983). Автор подтвердила вывод Б. А. Колчина о соответствии технического развития металлообрабатывающего ремесла Старой Рязани общерусскому стандарту. Вместе с тем были выделены и некоторые особенности местного кузнечного производства. К ним относятся: преобладание в общей массе изделий цельнометаллических конструкций (из железа и стали) и значительная доля цементации – технологического приема, фиксируемого в городском кузнечном производстве в очень редких случаях (Там же. С. 258).

В 1990-е гг. обобщение результатов аналитических исследований Б. А. Колчина и М. М. Толмачевой позволило Л. С. Розановой отметить, что технологическая характеристика наиболее многочисленной категории железных предметов – ножей – из Старой Рязани подчинена той же закономерности, что и у орудий из памятников Киевщины и Черниговщины: доля простых конструкций составляет более 70 % от общего числа исследованных изделий. Таким образом, было установлено, что кузнечество Рязани отражало ремесленные традиции южнорусских земель. Сложные технологические схемы с применением наварки, вварки стального лезвия, трехслойного пакета, характерные для ремесла северорусских земель, составляют здесь менее трети. Наварная технология имеет исключительное преобладание над остальными сварными схемами. Термообработка фиксируется во всех случаях, где сталь способна ее воспринять ( Терехова и др. , 1997. С. 270).

Возобновление в 1994 г. археологического исследования Старой Рязани под руководством А. В. Чернецова позволило вновь обратиться к изучению особен- ностей развития кузнечного ремесла в столице Рязанского княжества. Полученные в ходе археологических раскопок материалы были подвергнуты нами архео-металлографическому исследованию (Завьялов, Терехова, 2013. С. 58). В итоге мы пришли к выводу о том, что начиная с середины XII в. в рязанском кузнечестве происходят существенные изменения. Заметно возрастает доля орудий с наварными лезвиями, что можно рассматривать как проявление общерусской тенденции развития кузнечного ремесла (Там же. С. 64).

Для полноценной картины развития железообработки в Рязанском княжестве нами дополнительно было проведено исследование кузнечных изделий из «малых» городов и селищ (Там же). В итоге мы пришли к заключению, что кузнечное ремесло Рязанской земли проходит все основные этапы развития древнерусского ремесла. Несмотря на то что основой кузнечного ремесла Рязанского княжества послужили традиции, сформировавшиеся в южнорусских землях, здесь прослеживается и заметное влияние северорусских традиций.

Накопленные к настоящему времени аналитические данные (600 анализов изделий из Полоцкой земли и 640 – из Рязанского княжества) позволяют провести достоверный многофакторный анализ с целью построения технологических моделей кузнечного ремесла Полоцкого и Рязанского княжеств. Аналитические данные охватывают разнообразный категориальный состав (24 категории из полоцких памятников, 32 – из рязанских).

Для проведения сравнительного анализа выбрана такая категория железных орудий как ножи. Выбор именно ножей обусловлен тем, что эти орудия наиболее многочисленны во всех археологических коллекциях и наиболее информативны с точки зрения технологии изготовления. Памятники Полоцкого княжества представлены 376 анализами ножей, Рязанского – 312. Все рассматриваемые материалы относятся к X–XIV вв.

Анализ технологических особенностей мы проводим по трем группам памятников: стольные города (Полоцк, Витебск, Старая Рязань), «малые города» (Минск, Заславль, Менка, Лукомль, Переяславль Рязанский, Ростиславль Рязанский) и селища (Менка, Лукомль, Ратюнки, Лужесно, Поставы, Сосновка IV, Дураково, Истье 2, Грязново-2, Бучалки, Куликовка-4, Казинка, Замятино-10, Крутогорье, Каменное).

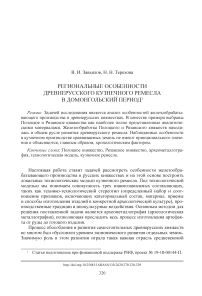

Распределение технологических схем по материалам из стольных городов демонстрирует значительные различия (рис. 1), хотя и в Полоцком, и в Рязанском княжествах, преобладают высокотехнологичные схемы, основанные на технологической сварке (трехслойный пакет и наварка). Но если в Полоцких столичных центрах они абсолютно доминируют (69 %), то в Старой Рязани таких изделий оказалось немногим более половины (54 %). Различия наблюдаются и в самой группе сварных изделий: в Полоцке и Витебске преобладает наварка, в Рязани доли наварки и трехслойного пакета примерно одинаковы. Выявленное различие во многом объясняется хронологическим фактором: известно, что трехслойный пакет выходит из практики древнерусских кузнецов в середине XII в. Отметим, что материалы из Полоцкой земли датируются в более широких хронологических пределах (X–XIV вв.), в то время как Старая Рязань (возникшая во втор. пол. XI в.) прекращает свое существование в качестве стольного города во втор. пол. XIII в.

Рис. 1. Распределение технологических схем изготовления ножей в стольных городах Полоцкого (1) и Рязанского (2) княжеств (в %%)

Условные обозначения : а – из железа; б – из сырцовой стали; в – из цементованной стали г – цементация; д – трехслойный пакет; е – наварка

Принимая во внимание дату смены технологических приоритетов в древнерусском кузнечестве (переход от трехслойного пакета к наварке стального лезвия), мы можем скорректировать датировку археометаллографически исследованных коллекций. То есть абсолютное преобладание наварных технологий, как это наблюдается в полоцких материалах, позволяет отнести большинство этих изделий ко времени не ранее втор. пол. XII в., тогда как сочетание трехслойной и наварной технологий в материалах из Старой Рязани указывает на их датировку не позднее середины XIII в.

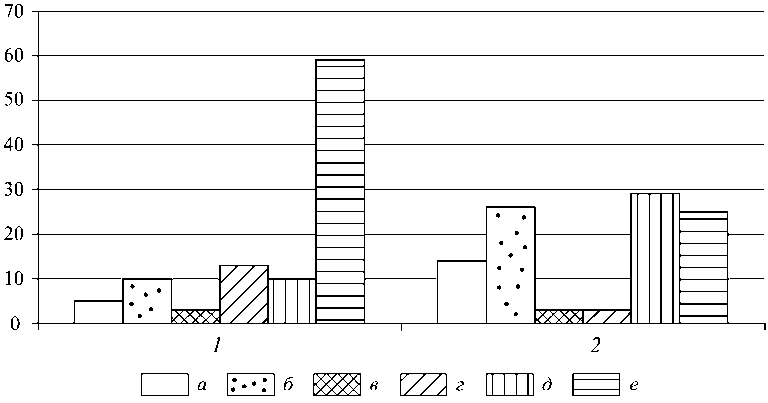

Распределение технологических схем изготовления ножей из «малых» городов Полоцкого княжества во многом повторяет картину, которую мы наблюдали в столичных городах: абсолютное доминирование сварных технологий. Что касается «малых» городов Рязанской земли, то здесь картина иная (рис. 2). Изделия, изготовленные по сварным технологиям, составляют менее четверти. Особенно заметна незначительная доля трехслойных орудий, что также можно объяснить хронологическим фактором – большинство «малых» городов Рязанского княжества возникает во втор. пол. XII в., когда, как отмечалось, трехслойный пакет уже выходит из практики древнерусских кузнецов. С другой стороны, среди ножей из «малых» городов Рязанского княжества велика доля изделий, изготовленных с использованием цементации, более 30 %. Это сближает кузнечество рязанских «малых» городов с древнерусским сельским кузнечным ремеслом. Поскольку городскими кузнецами технология цементации практически не применялась, а на сельских памятника такие ножи хотя и малочисленны, но все же в XII–XV вв. составляют 12–15 % от всех ножей (против 1–5 % в городах),

Рис. 2. Распределение технологических схем изготовления ножей в «малых» городах Полоцкого ( 1 ) и Рязанского ( 2 ) княжеств

Условные обозначения см. на рис. 1

то эту технологическую операцию можно считать характерной именно для сельского кузнечного ремесла ( Завьялов, Терехова , 2021).

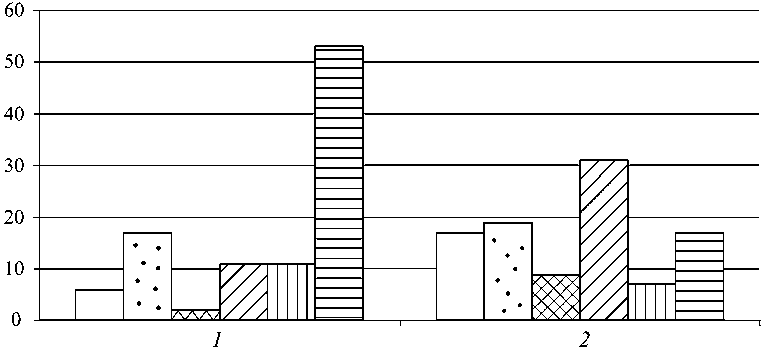

Наконец, ножи из сельских памятников Полоцкой земли, так же как и в городах, демонстрируют преобладание сложных сварных технологий (рис. 3). Возможно, этот факт отражает поступление качественной кузнечной продукции из городских ремесленных центров в деревню. В материалах из селищ Рязанского княжества преобладают ножи, откованные целиком из сырцовой стали – около трети всех исследованных изделий. Среди материалов из селищ Полоцкой земли доля таких орудий также высока, но преобладают изделия с наварными лезвиями.

Отметим примерно одинаковую долю на селищах обоих княжеств ножей, изготовленных с применением цементации лезвия (11 % – в Полоцком и 15 % – в Рязанском), что, как уже отмечалось, с большой долей вероятности указывает на изготовление таких изделий именно деревенскими кузнецами.

Представленные материалы позволяют сделать следующие выводы.

Железообработка Полоцкого и Рязанского княжеств находилась в общем русле развития древнерусского ремесла. Это отразилось в приоритетном использовании сложных технологий, основанных на технологической сварке железа и стали (трехслойный пакет и наварка стального лезвия на железную основу). Носителями этих технологических традиций были квалифицированные городские мастера, перемещение которых по княжествам Древней Руси способствовало становлению единого древнерусского технико-технологического стереотипа.

Наблюдаемые особенности в кузнечном производстве сравниваемых земель не имеют принципиального значения и объясняются главным образом хронологическим фактором, т. е. более длительным временем существования памятников Полоцкой земли.

Рис. 3. Распределение технологических схем изготовления ножей из сельских поселений Полоцкого ( 1 ) и Рязанского ( 2 ) княжеств

Условные обозначения см. на рис. 1

Если рассматривать распределение технологических схем по памятникам, то можно заметить, что в Полоцкой земле по характеру производства «малые» города тяготели к столичным центрам. Что касается Рязанского княжества, то продукция «малых» городов по технологическим характеристикам была ближе к сельскому ремеслу. Это объясняется тем, что в домонгольский период в рязанских «малых» городах процесс формирования кузнечного ремесла как типично городского еще не был завершен.

Представленные аналитические материалы наглядно демонстрируют характер производственной модели Древней Руси, в которой основную роль играла тесная взаимосвязь всех структурных составляющих.