Региональные особенности кинетики набухания солонцов

Автор: Аксенов А.В., Грачев В.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 61, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14313496

IDR: 14313496

Текст статьи Региональные особенности кинетики набухания солонцов

Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН

Основными критериями диагностики реставрации солонцовых свойств в мелиорированных почвах до настоящего времени служат увеличение содержания обменного натрия в ППК и увеличение плотности мелиорируемого слоя. Однако содержание обменного натрия в ППК может быть связано не только с реставрацией солонцового процесса, но и с развитием вторичного засоления мелиорированных и распаханных солонцов. Увеличение плотности подпахотных горизонтов в значительной мере может быть обусловлено влиянием сельскохозяйственной техники. Поэтому вопрос диагностики осолонцевания распаханных и мелиорированных почв солонцовых комплексов и до настоящего времени остается открытым.

В.А. Грачев и Э.А. Корнблюм (1982) для оценки солонцеватости почв предложили использовать показатель водно-физических свойств почв, тесно связанных с пептизируемостью ила, – показатель набухания растертых уплотненных образцов почв в приборах набухания грунтов (ПНГ-10). Авторами установлено, что солонцеватые и солонцовые горизонты имеют специфическую задержку набухания, отсутствующую в засоленных горизонтах. На кривых набухания отмечаются особые перегибы, горизонтальные или наклонные ступеньки, отражающие временное замедление или остановку набухания, по выраженности которых можно оценить коллоидную солонцеватость. В работе В.А. Грачева (1988) исследована природа обнаруженного явления. Для этого одновременно измеряли кинетику набухания и кинетику водовпитывания. Показано, что на кривой водовпиты-вания ступенек (задержек) нет. На этом основании сделан вывод о том, что задержка набухания обусловлена переупаковкой почвенной массы. Предложенный метод отличается хорошей воспроизводимостью, простотой выполнения. В то же время отмечено отсутствие прямой зависимости между временем задержки набухания и содержанием обменного натрия (Грачев, 1989; Любимова, Грачев, 1994). И это вполне закономерно. Так как показатели набухания тесно связаны с пептизируемостью ила, то вполне очевидно, что свойства, влияющие на пептизируемость, будут влиять и на набухаемость образцов. Из литературных данных известно, что пептизируемость почвенного ила зависит от содержания обменного натрия, степени и химизма засоления, величины рН, содержания ила и его минералогического состава (Bresler, McNeal, Carter, 1982; Abu-Sharrar, Bingham, Rhoades, 1987). На основании данных модельного опыта был получен график зависимости между величиной задержки набухания, со- держанием обменного натрия и электропроводностью почвенных суспензий (Любимова, Грачев, 1994). Максимальные значения задержки набухания отмечены в области высоких значений содержания обменного натрия и низких засоления.

Данные модельных опытов по химической мелиорации солонцов показали, что в мелиорируемых объектах по мере вытеснения обменного натрия из ППК время задержки набухания уменьшается. В полностью мелиорированных солонцовых горизонтах задержки набухания не отмечается. Коэффициент корреляции между содержанием обменного натрия и временем задержки набухания достигал 0,83-0,93 (Любимова, Грачев, 1988).

Предлагаемый способ оценки солонцеватости использовали многие ученые (Сизов, 1983; Абу Вали, 1988; Хитров Н.Б., 1984; 1994; 1995; 2003; Баранова и др., 1992; Грачев, Артемьева, 2000). Материалы, представленные в этих работах, показали, что кривые кинетики набухания разных горизонтов почв солонцовых комплексов отличаются друг от друга.

В работе О.Ю. Барановой, В.А. Грачева, В.А. Исаева (1992) предпринята попытка подойти к использованию ступеньки для количественной оценки содержания обменного натрия в солонцах Каменной степи. Для целинных и мелиорированных солонцов опытного участка раздельно рассчитаны параметры уравнений регрессии вида У = ах + b и коэффициенты корреляции между продолжительностью задержки набухания Ат, ч (У) и содержанием (%) обменного натрия (%). Установлено, что величина задержки набухания солонцовых почв связана с содержанием в них обменного натрия как в целинных, так и в мелиорированных почвах опытных участков. Характер связи аналогичен как для целинных солонцов, так и для почв опытных участков. Но если в образцах мелиорированных почв связь между Ат и количеством обменного натрия характеризуется как тесная (г = 0,83), то в целинных она выражена слабее (г = 0,48). Оба коэффициента корреляции статистически значимы.

Прежде чем использовать особенности кинетики набухания для диагностики осолонцевания распаханных и мелиорированных почв солонцовых комплексов, необходимо иметь сведения о региональных особенностях кривых набухания почв.

Цель исследований - на основании собственных и литературных данных проанализировать разнообразие кривых кинетики набухания в солонцах и солонцеватых почвах лугово-степной, степной и сухостепной зон, имеющих разные содержание обменного натрия, химизм и степень засоления; попытаться определить взаимосвязь между содержанием обменного натрия и временем задержки набухания для выборки, включающей образцы всех почв из разных регионов и отдельно по регионам.

Особенности кинетики набухания изучали на образцах целинных и мелиорированных почв солонцовых комплексов из Новосибирской, Омской обл., Алтайского края1, Волгоградской и Кустанайской обл. (Казахстан). Названия и общая характеристика этих почв представлены в табл. 1-2. В выборку включены солонцы черноземной и каштановой зон с разным содержанием в ППК обменного натрия и степенью засоления. Кинетику набухания определяли с помощью прибора набухания грунтов «ПНГ-10»2. Регистрация кинетики набухания осуществлялась с помощью регистрирующей части метеорологического термографа М-16-А, соединенного с ПНГ-10. При определении кинетики набухания образец почвы, растертый до 1 мм, помещался в металлическое кольцо ПНГ, на сетчатое дно которого предварительно был уложен кружок фильтровальной бумаги. Масса навески образца рассчитывалась по формуле: т(г) = 0,12 d (100+И7,), где: d - плотность твердой фазы (г/см3), Wr - гигроскопическая влажность (%), т - масса навески почвы (г). Образец уплотнялся на масляном прессе до стандартной пористости 52±2%.

На основании полученных данных определена зависимость между продолжительностью задержки набухания и содержанием обменного натрия. Получены регрессионные уравнения, описывающие зависимость между Ат и содержанием обменного натрия. При расчете регрессионных уравнений в выборку включали материалы собственных исследований, а также данные, опубликованные в работе О.Ю. Барановой, В.А. Грачева, В.А. Исаева (1992).

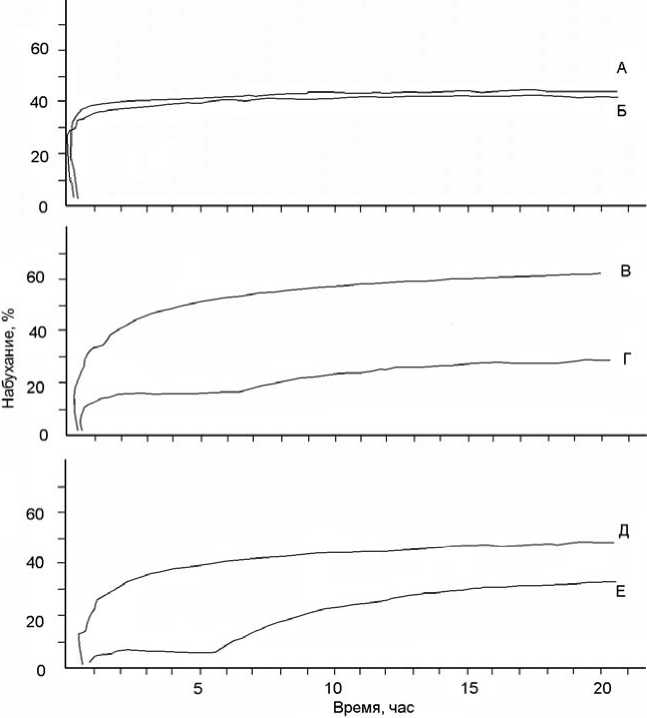

Анализируя данные по кинетике набухания, можно отметить следующие особенности типов полученных кривых. Для верхних горизонтов AU/EL (рис. А) во всех изучаемых почвах наблюдались однотипные кривые кинетики набухания: быстрый прирост в первые 0,5-1 ч и затем быстрый выход кривой на “плато”.

При определении кинетических кривых для солонцовых и солонцеватых горизонтов получены три типа кривых: 1) в остаточно-натриевых солонцах кривые набухания были практически аналогичны кинетическим кривым для гор. AU/EL (рис. Б); 2) в мало- и средненатриевых образцах солонцовых горизонтов черноземных (темных) и каштановых (светлых) солонцов нейтрального и содового засоления наблюдалась непродолжительная задержка набухания в первые 0,5-1 ч, и на кривой набухания (рис. В) видна характерная «ступенька», последняя менее четко выражена в черноземных солонцах; 3) в многонатриевых черноземных и каштановых солонцах нейтрального и содового засоления задержка набухания наблюдается через 0,5-1,5 ч, время задержки набухания достигает нескольких часов (рис. Г).

Таблица 1 . Некоторые химические, физико-химические свойства и показатели кинетики набухания солонцов черноземной зоны

|

Почва |

Горизонт |

Глубина, см |

рН водный |

Сумма солей, % |

ЕС, мСм/см в суспензии |

Na обм , в % от суммы катионов |

Набу-хае-мость, % |

h 0,5 /H, % |

∆τ, мин |

|

Омская область |

|||||||||

|

Солонец |

АU/EL |

0-16 |

Не опр. |

Не опр. |

27,4 |

78,7 |

0 |

||

|

темный |

ВSN th |

16-31 |

7,60 |

0,071 |

» |

19,3 |

20,4 |

65,8 |

7 |

|

гидроме- |

ВSN th |

31-55 |

9,04 |

0,170 |

» |

24,2 |

23,8 |

53,5 |

10 |

|

таморфи- |

ВCA th, q |

55-95 |

9,24 |

0,174 |

» |

26,9 |

21,6 |

40,4 |

13 |

|

зованный |

ВCA th, q |

95- |

9,11 |

0,156 |

» |

19,3 |

23,1 |

51,0 |

6 |

|

средний |

129 |

||||||||

|

хлоридно- |

с ca, q |

129- |

8,61 |

0,105 |

» |

10,7 |

24,0 |

81,8 |

0 |

|

гидрокар-бонатный |

160 |

||||||||

|

малона- |

|||||||||

|

триевый. Целина. |

|||||||||

|

Новосибирская область |

|||||||||

|

Солонец |

АU/EL |

0-1 |

Не опр. |

30,5 |

83,6 |

0 |

|||

|

темный |

ВSN th |

1-8 |

7,90 |

0,115 |

Не опр. |

18,7 |

32,5 |

76,5 |

30 |

|

корковый |

ВSN th |

8-15 |

8,74 |

0,201 |

» |

32,1 |

35,5 |

52,0 |

30 |

|

хлоридно- |

ВSN th |

15-25 |

9,35 |

0,266 |

» |

43,0 |

47,3 |

40,4 |

40 |

|

гидрокар- |

ВCA th |

25-31 |

9,46 |

0,310 |

» |

47,0 |

42,0 |

28,0 |

0 |

|

бонатный |

ВCA th |

31-42 |

9,66 |

0,281 |

» |

46,9 |

33,8 |

29,9 |

0 |

|

среднена-триевый. Целина. |

ВCA th |

42-52 |

9,51 |

0,219 |

» |

40,7 |

38,3 |

46,1 |

120 |

|

Агросо- |

PU |

0-22 |

Не опр. |

1,8 |

25,6 |

74,1 |

0 |

||

|

лонец |

» |

||||||||

|

темный |

PU’ |

22-33 |

» |

5,5 |

29,6 |

88,1 |

0 |

||

|

гидроме- |

ВSN th(q) |

33-45 |

Не |

0,024 |

Не опр. |

4,3 |

22,2 |

80,8 |

7 |

|

таморфи- |

опр. |

“ |

|||||||

|

зованный |

ВSN th(q) |

45-55 |

» |

0,054 |

» |

4,3 |

26,8 |

87,4 |

5 |

|

хлоридно- |

55-65 |

» |

0,047 |

» |

Не опр. |

16,6 |

80,6 |

0 |

|

|

гидрокар- |

ВMK th,q |

||||||||

|

бонатный |

ВMK th,q |

65-80 |

» |

0,046 |

» |

» |

18,0 |

82,8 |

0 |

Продолжение таблицы 1

|

Почва |

Горизонт |

Глубина, см |

рН водный |

Сумма солей, % |

ЕС, мСм/см в суспензии |

Naо б м, в % от суммы катионов |

Набу-хае-мость, % |

h 0,5 /H, % |

∆τ, мин |

|

Алтайский край |

|||||||||

|

Агросо- |

PU |

0-10 |

8,76 |

0,253 |

Не опр. |

50,3 |

27,7 |

76,9 |

0 |

|

лонец |

PU |

10-20 |

9,91 |

0,558 |

» |

79,7 |

19,5 |

26,2 |

270 |

|

темный |

PU |

20-30 |

10,00 |

0,516 |

» |

81,8 |

16,2 |

17,0 |

360 |

|

гидроме- |

30-40 |

10,03 |

0,583 |

» |

81,5 |

14,8 |

16,7 |

420 |

|

|

таморфи-ческий сульфатносодовый многона-триевый Агросолонец |

PU PU |

40-50 0-10 10-20 |

10,14 |

0,580 |

» е опр. » |

79,8 |

17,0 21,0 22,9 |

14,5 85,4 59,2 |

240 0 0 |

|

темный |

PU |

20-30 |

9,93 |

1,083 |

» |

86,0 |

15,2 |

63,7 |

420 |

|

гидроме- |

30-40 |

10,03 |

1,020 |

» |

82,8 |

16,5 |

32,0 |

240 |

|

|

таморфи-ческий сульфатносодовый многона-триевый + 30 т/га гипса |

Кустан |

40-50 айская < |

10,05 област |

0,906 ь, Лени |

» нский рай |

81,6 он (Казахс |

15,3 тан) |

30,8 |

240 |

|

Солонец темный |

АU/EL |

06(16) |

6,31 |

Не опр. |

0,266 |

13,0 |

37,9 |

70,8 |

0 |

|

мелкий среднена- |

ВSN th |

6(10)21 |

7,60 |

» |

0,548 |

28,0 |

28,5 |

61,5 |

260 |

|

триевый |

ВSN th |

10(16) 21 |

7,50 |

» |

0,536 |

28,6 |

31,7 |

76,7 |

60 |

|

ВSN th ’ |

21(25)25(33) |

8,43 |

» |

1,45 |

34,5 |

31,4 |

59,9 |

225 |

|

|

ВSN th ’ |

2131(36) |

8,36 |

» |

2,75 |

44,1 |

34,8 |

80,2 |

30 |

|

|

ВSN th |

31(39)35(46) |

8,38 |

» |

5,53 |

50,0 |

29,7 |

89,2 |

0 |

|

|

BCA th |

35(39)47(66) |

8,45 |

» |

7,23 |

53,9 |

32,7 |

77,0 |

0 |

|

|

C ca |

62(85)86(93) |

8,65 |

» |

6,52 |

47,8 |

26,1 |

49,6 |

0 |

|

|

Почва |

Горизонт |

Глубина, см |

рН водный |

Сумма солей, % |

ЕС, мСм/см в суспензии |

Na обм , в % от суммы катионов |

Набу-хае-мость, % |

h 0,5 /H, % |

∆τ, мин |

|

Солонец темный |

АU/EL |

08(15) |

6,66 |

Не опр. |

0,395 |

13,6 |

38,8 |

74,4 |

0 |

|

средний среднена- |

ВSN th |

8(13)23(24) |

7,74 |

» |

1,96 |

33,4 |

29,5 |

75,3 |

220 |

|

триевый |

ВSN th ’ |

10(15)21(25) |

7,49 |

» |

2,11 |

31,3 |

29,0 |

54,1 |

270 |

|

ВSN th |

23(24)28(29) |

8,08 |

» |

5,63 |

50,1 |

38,0 |

59,5 |

12 |

|

|

ВSN th |

21(25)24(31) |

8,33 |

» |

5,17 |

48,9 |

40,7 |

90,6 |

0 |

|

|

BCA th |

28(42)50(62) |

8,32 |

» |

7,38 |

51,9 |

35,5 |

73,5 |

0 |

|

|

C ca |

67(89) -100 |

8,55 |

» |

5,46 |

48,2 |

25,8 |

69,6 |

0 |

|

|

Солонец |

EL |

0-2(4) |

6,97 |

» |

0,381 |

21,5 |

28,9 |

63,8 |

0 |

|

темный корковый |

ВSN th |

2(4)6(9) |

7,63 |

» |

0,437 |

40,3 |

22,6 |

46,3 |

180 |

|

многона-триевый |

ВCA th |

6(15)57 |

9,37 |

» |

1,61 |

58,0 |

39,5 |

16,5 |

780 |

|

C ca |

66(69) -100 |

9,60 |

» |

0,939 |

39,7 |

29,9 |

18,2 |

250 |

Примечание. Здесь и в табл. 2 названия почв и индексы горизонтов даны в соответствии с новой классификацией почв России (2004).

На кривых набухания образцов солонцовых горизонтов черноземных солонцов края “ступеньки” задержки набухания более сглажены, чем в тех же горизонтах каштановых солонцов. В солонцах черноземной зоны более продолжительные эффекты задержки набухания солонцового горизонта и меньшие относительные скорости набухания, чем в образцах солонцов каштановой зоны. Такие особенности могут быть связаны с длительным набуханием почвенной массы образцов почв черноземной зоны вследствие значительного количества содержания органического вещества, а также с содовым типом засоления почвенных горизонтов.

Кривые кинетики набухания подсолонцовых горизонтов имеют следующий вид: 1) в остаточно-натриевых солонцах на кривой наблюдается

Таблица 2 . Некоторые химические, физико-химические свойства и показатели кинетики набухания солонцов каштановой зоны

|

Почва |

Горизонт |

Глубина, см |

рН водный |

ЕС, мСм/см в суспензии |

Na обм , в % от суммы катионов |

Набу-хае-мость, % |

h 0,5 / H, % |

∆τ, мин |

|

Солонец |

Во EL + |

гоградска 0-26 |

я област 8,48 |

ь, Ленинс 2,92 |

кий райо 38,8 |

н 22,0 |

51,8 |

12 |

|

светлый корковый |

BSN BCA |

26-60 |

8,19 |

6,16 |

38,2 |

20,6 |

75,3 |

0 |

|

хлоридный среднена-триевый Солонец |

EL |

0-14 |

7,04 |

0,371 |

4,5 |

16,8 |

78,4 |

6 |

|

светлый |

BSN |

14-27 |

7,38 |

1,28 |

22,5 |

24,5 |

48,4 |

45 |

|

средний |

BMK |

27-40 |

7,87 |

2,85 |

28,5 |

21,6 |

52,3 |

80 |

|

хлоридный |

BCA |

40-64 |

8,19 |

3,60 |

29,2 |

24,5 |

79,2 |

2 |

|

среднена-триевый Солонец |

AJ |

0-1(7) |

5,89 |

0,17 |

3,2 |

3,2 |

Не о |

пр. |

|

светлый |

AJ/EL |

1(7)- |

6,57 |

0,12 |

1,4 |

1,4 |

» |

|

|

средний хлоридно- |

BSN |

10(14) 10(14)- |

7,27 |

0,27 |

3,1 |

22,2 |

90,1 |

0 |

|

гидрокар-бонатный |

BMK |

22(28) 22(28)- |

7,87 |

0,49 |

3,0 |

21,0 |

86,4 |

0 |

|

остаточно-натриевый |

25(30) 25(30)- |

8,53 |

0,24 |

3,8 |

18,3 |

79,4 |

0 |

|

|

BCA BCA |

31(40) 28(40)- |

9,07 |

0,34 |

19,6 |

13,0 |

83,7 |

0 |

|

|

BCA |

50(68) 50(68)- |

9,07 |

0,64 |

22,6 |

20,5 |

68,7 |

3 |

|

|

BCA |

80(91) 80(91)- |

8,46 |

3,35 |

45,6 |

45,6 |

Не о |

пр. |

|

|

BCA BCA/ с ca |

107 82(107)130 98(101)130 |

8,41 8,66 |

3,59 3,91 |

41,1 53,1 |

41,1 53,1 |

» » |

Продолжение таблицы 2

|

Почва |

Горизонт |

Глубина, см |

pH водный |

ЕС, мСм/см в суспензии |

Na06M7 в % от суммы катионов |

Набу-хае-мость, % |

ho,5/ И, % |

Ат, МИН |

|

Ку Солонец |

станайс AJ/EL |

кая о бласт 0-23(31) |

гь, Семис 5,57 |

)зерный р 0,041 |

айон (Ка 3,0 |

захстан 4,7 |

80,0 |

0 |

|

светлый |

BSN |

15(20)- |

6,84 |

0,197 |

0,8 |

20,4 |

79,6 |

0 |

|

глубокий остаточно- |

BSN |

40(42) 40(42)- |

8,48 |

0,069 |

U |

11,5 |

78,6 |

3 |

|

натриевый |

Сса |

52(61) 52(61)- |

8,40 |

0,062 |

U |

Н,2 |

77,3 |

0 |

|

Солонец |

AJ/EL |

68(77) 0-16(19) |

5,83 |

0,084 |

7,9 |

2,3 |

71,4 |

0 |

|

светлый глу- |

BSN |

16(19)- |

8,20 |

1,53 |

29,1 |

23,3 |

53,1 |

390 |

|

бокий сред-ненатриевый |

BSN |

27(30) 27(30)- |

8,60 |

1,91 |

32,4 |

20,7 |

51,1 |

180 |

|

ВСА |

36(42) 36(42)- |

8,44 |

4,34 |

26,5 |

22,7 |

77,1 |

90 |

|

|

Сса |

68(75) 68(75)- |

8,93 |

0,627 |

30,3 |

17,7 |

52,5 |

140 |

|

|

Солонец |

AJ/EL |

111 0-12(14) |

6,38 |

0,032 |

2,8 |

5,2 |

100 |

0 |

|

светлый |

BSN |

9(14)- |

7,28 |

0,080 |

0,9 |

22,4 |

82,6 |

3 |

|

средний остаточно- |

BSN |

21(26) 21(26)- |

8,26 |

0,259 |

0,9 |

19,6 |

84,1 |

2 |

|

натриевый |

Сса |

30(44) 30(44)- |

8,40 |

0,268 |

0,8 |

20,1 |

77,5 |

2 |

|

Солонец |

AJ/EL |

53(63) 0-13(19) |

6,09 |

0,091 |

6,3 |

1,7 |

80,0 |

0 |

|

светлый |

BSN |

12(19)- |

7,95 |

0,953 |

14,9 |

22,2 |

61,2 |

8 |

|

средний малона- |

BSN |

23(31) 22(30)- |

8,62 |

1,93 |

14,9 |

17,8 |

62,8 |

12 |

|

триевый |

ВСА |

31(39) 23(31)- |

8,79 |

2,00 |

13,1 |

14,6 |

52,9 |

10 |

|

Солонец |

AJ/EL |

45(52) 0-15(16) |

6,34 |

0,065 |

4,3 |

1,2 |

100 |

0 |

|

светлый |

BSN |

11(16)- |

7,78 |

0,125 |

10,1 |

24,2 |

63,6 |

10 |

|

средний малона- |

BSN |

24(26) 24(26)- |

8,58 |

0,874 |

10,4 |

24,1 |

78,4 |

2 |

|

триевый |

ВМК |

32(35) 32(35)- |

8,09 |

1,04 |

12,0 |

26,0 |

83,0 |

2 |

|

+ВСА |

53(66) |

Как можно видеть из данных, представленных в табл. 3, варьирование времени задержки набухания в почвах одного и того же региона весьма значительно. Особенно велик этот диапазон для солонцовых горизонтов Каменной степи. Для солонцов этого региона характерно также значительное колебание содержания обменного натрия в ППК.

Задержка набухания отсутствует или выражена слабо (время задержки 3-7 мин) в солонцовом горизонте остаточно-натриевых солонцов. В этих почвах задержка набухания наблюдается довольно часто в первом подсолонцовом горизонте, имеющем, как правило, прокрашивание за счет потечных форм органического вещества по граням структурных отдельностей.

Время задержки набухания в солонцовых горизонтах возрастает по мере увеличения содержания обменного натрия в ППК. Это наблюдается как в солонцовых горизонтах черноземных, так и каштановых солонцов. В то же время обращает на себя внимание то, что в многонатриевых черноземных солонцах Кустанайской обл. не происходит значительного увеличения задержки набухания по сравнению со средненатриевыми солонцами. Это объясняется увеличением содержания солей в многонатриевых солонцах (табл. 1).

Используя весь имевшийся в нашем распоряжении материал, определили зависимости между временем задержки набухания и содержанием обменного натрия: 1) в целом для всех образцов солонцовых горизонтов из каштановых (светлых) и черноземных (темных) солонцов; 2) для каждого региона; 3) в отдельности для каштановых и черноземных солонцов (табл. 4).

Кинетика набухания образцов горизонтов: А - AU/EL солонца темного гидрометаморфизованного среднего хлоридно-гидрокарбонатного малонатриевого; Б -BSNth(q) агросолонца темного гидрометаморфизованного хлоридно-гидрокарбонатного; В - BSNth солонца темного коркового хлоридно-гидрокарбонатного средненатриевого; Г - слой 30—40 см агросолонца темного гидроморфического сульфатно-содового многонатриевого (гипс 30 т/га); Д - BCAthq солонца темного гидрометаморфизованного среднего хлоридно-гидрокарбонатного малонатриевого; Е - слой 40-50 см агросолонца темного гидроморфического сульфатносодового многонатриевого (без гипса).

Таблица 3. Диапазон колебаний времени задержки набухания (Ат, мин) в солонцах с разным содержанием обменного натрия (Nao6„) в солонцовом горизонте почв разных регионов

|

Область, край |

Вид солонца по содержанию Na06M в солонцовом горизонте |

|||

|

остаточ-нонатрие-вые |

малона- триевые |

среднена-триевые |

многона-триевые |

|

|

Че |

зноземные солонцы |

|||

|

Воронежская обл. (Каменная степь) |

Нет образцов |

10-375 |

210-1200 |

|

|

Омская и Новосибирская обл. Алтайский край Кустанайская обл. (Казахстан) Ка |

0-7 Нет о( штановые |

7-30 5разцов » солонцы |

13-40 60-270 |

40 240-420 0-30 |

|

Волгоградская обл. (Октябрьский, Городищен-ский р-ны) |

0-2 |

45 |

12-80 |

Нет образцов |

|

Кустанайская обл. (Семи-озерный р-н) |

0-3 |

2-12 |

180-390 |

410 |

Анализ полученных регрессионных уравнений показал зависимость между временем задержки набухания и содержанием обменного натрия, стремящуюся к полиномиальной. Как следует из табл. 4, при включении в выборку данных образцов солонцовых горизонтов черноземных и каштановых солонцов нет четкой зависимости между временем задержки набухания и содержанием обменного натрия; особняком выделяются данные для образцов Алтайского края и некоторых образцов из Каменной степи, где можно отметить некоторую тенденцию зависимости Ат-КаОбм к полиномиальной, коэффициент детерминации регрессионного уравнения в этом случае достигает 0,47.

Анализ данных для образцов солонцовых горизонтов черноземных солонцов показал выделение точек, относящихся к Алтайским образцам. Для черноземных солонцов определены зависимости Ат-Каобм для образцов из Кустанайской, Новосибирской, Омской областей и отдельно для Алтая и Каменной степи. Кроме того, проанализированы выборки по этим регионам, из которых исключены данные по солонцовым горизонтам с морфологически сильно выраженным иллювиированием гумуса. Последнее было сделано для того, чтобы выявить влияние иллювиирования гумуса на характер зависимости между Ат-КаОбм. При выбраковке этих данных полиномиальная зависимость между содержанием обменного натрия и време- нем задержки набухания в солонцовых горизонтах почв из Новосибирской, Омской, Кустанайской областей стала более четкой, а коэффициент детерминации увеличился с 0,30 до 0,50. Проведение подобной процедуры для образцов Каменной степи и Алтая также привело к усилению зависимости между содержанием обменного натрия и временем задержки набухания, но менее значительному.

Наблюдается достаточно четкая полиномиальная зависимость для всей выборки каштановых солонцов Волгоградской и Кустанайской области и в отдельности для каштановых солонцов Волгоградской области. Уравнения регрессии и коэффициенты детерминации приведены в табл. 4.

Таблица 4. Регрессионные уравнения и коэффициенты детерминации зависимости продолжительности задержки набухания (Ат, мин) от содержания обменного натрия (%)

|

Почвы |

Тип зависимости |

Уравнение регрессии |

R1 |

|

Черноземные и |

Линейный |

у = 6,8709%-62,192 |

0,3879 |

|

каштановые солонцы |

Полиномиальный |

у =-0,0363%2 + 9,8998% - 105,55 |

0,3951 |

|

То же без солонцов |

Линейный |

у = 8,3161% - 101,15 |

0,4364 |

|

Алтайского края |

Полиномиальный |

у = 0,0284%2 + 6,186%--73,716 |

0,4394 |

|

Черноземные со- |

Линейный |

у = 7,1465%-78,127 |

0,3025 |

|

лонцы и солонцеватые черноземы Черноземные со- |

Полиномиальный Линейный |

у =-0,0846%2 + 15,209%--234,68 |

0,3286 |

|

лонцы (Зап. Сибирь, Казахстан) |

Полиномиальный |

у =-0,2153%2 + 12,435%--59,956 |

0,3023 |

|

То же с выбраков- |

Линейный |

у = 5,7166%-39,404 |

0,4543 |

|

кой гор. В2й |

Полиномиальный |

у = 0,1932%2-1,7222%+ + 1,619 |

0,5027 |

|

Алтайский край и |

Линейный |

у = 7,1711% - 56,184 |

0,2356 |

|

Каменная степь |

Полиномиальный |

у =-0,4176%2 +52,685%--1148,7 |

0,4719 |

|

То же без образцов с |

Линейный |

у = 14,091%-370,57 |

0,6101 |

|

максимальной задержкой набухания |

Полиномиальный |

у =-0,0289%2 + 16,746%— - 426,04 |

0,6105 |

|

Каштановые со- |

Линейный |

у = 6,6532%-45,72 |

0,7994 |

|

лонцы (Волгогр. обл., Казахстан) |

Полиномиальный |

у = 0,1842%2 — 1,855%++ 2,4468 |

0,9845 |

|

Каштановые со- |

Линейный |

у = 7,5539%-63,016 |

0,8633 |

|

лонцы (Волгогр. обл.) |

Полиномиальный |

у = 0,1787%2-1,5511%+ + 0,4013 |

0,9834 |

|

Каштановые со- |

Линейный |

у = 8,5996%-44,456 |

|

|

лонцы (Казахстан) |

Полиномиальный |

у = 0,0636%2 + 5,5367% -27,366 |

0,7847 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показали исследования, имеются определенные региональные особенности кинетики набухания солонцов. Так на кривых набухания образцов солонцовых горизонтов черноземных (темных) солонцов края «ступеньки» задержки набухания более сглажены, чем в тех же горизонтах каштановых (светлых) солонцов. Для этих солонцов характерны значительно более продолжительные эффекты задержки набухания солонцового горизонта и меньшие относительные скорости набухания, чем в образцах солонцов каштановой зоны. Ela кинетических кривых солонцовых горизонтов в остаточно-натриевых солонцах на кривых отсутствовала задержка набухания, тогда как в подсолонцовом горизонте на кривой наблюдается задержка набухания продолжительностью несколько минут. Эффект задержки набухания при рассолонцевании вышележащего горизонта опускается в нижележащий с одновременным ослаблением. Подтверждено, что мелиорация солонцов приводит к уменьшению или полному исчезновению задержки набухания.

Зависимость между временем задержки набухания и содержанием обменного натрия стремится к полиномиальной. На величину задержки набухания наряду с количеством обменного натрия в ППК и содержанием легкорастворимых солей, по-видимому, оказывает влияние наличие иллю-виирования органического вещества. В целом зависимость между величиной задержки набухания и содержанием обменного натрия выше для солонцовых горизонтов каштановых и ниже - для черноземных солонцов. Использование данных о величине задержки набухания для определения содержания в солонцовом горизонте обменного натрия с помощью приведенных регрессионных уравнений, возможно для каштановых солонцов и маловероятно для черноземных.

Список литературы Региональные особенности кинетики набухания солонцов

- Абу Вали М. Моделирование процесса слитогенеза//Почвы солонцовых территорий и методы их изучения: Научн. тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. М., 1988. С. 119-124.

- Баранова О.Ю., Грачев В.А., Исаев В.А. Взаимосвязь различных видов солонцеватости на примере целинных и мелиорированных луговых солонцов ЦЧО//Почвоведение. 1992. № 4. С. 108-114.

- Грачев В.А. Природа задержки набухания образцов солонцовых горизонтов//Почвы солонцовых территорий и методы их изучения: Научн. тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. М., 1988. С. 95 -104.

- Грачев В.А. Использование фильтрационных показателей и показателей набухания почвы для диагностики солонцеватости: Дис. … канд. с.-х. н. М., 1989. 187 с.

- Грачев В.А. Натриевый лессиваж как составная часть солонцового процесса//Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. Вып. 55. М., 2002. С. 75-86.

- Грачев В.А., Артемьева З.С. Возможности использования кинетики набухания для оценки вторичного осолонцевания почв//Тез. докл. III съезда Докучаевского общества почвоведов (Суздаль, 2000 г.). Кн.2. М., 2000. С. 214-215.

- Грачев В.А., Баранова О.Ю., Исаев В.А. Кинетика набухания и солонцеватость гидроморфных почв//Вест. РАСХН. 1992. № 3. С. 40-43.

- Грачев В.А., Корнблюм Э.А. Кинетика набухания и набухаемость почв солонцовых комплексов и солодей Заволжья//Почвоведение. 1982. № 1. С. 55-66.

- Грачев В.А., Любимова И.Н., Павлов В.А. Граничные показатели натриевой пептизируемости почв//Почвоведение. 1997. № 8. С. 966-972.

- Грачев В.А., Павлов В.А., Любимова И.Н. Солонцеватость. Конкретизация понятия//Почвы засушливой зоны и их изменение под влиянием мелиорации: Научн. тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. М., 1994. С. 3-9.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Корнблюм Э.А., Грачев В.А. Использование особенностей набухания солонцов для определения наименьшей высокоэффективной концентрации раствора химического мелиоранта//Почвоведение. 1984. № 1. С. 40-47.

- Любимова И.Н. Агрогеннопреобразованные почвы солонцовых комплексов сухостепной и полупустынной зон: Дис. … докт. с.-х. н. М., 2003. 391 с.

- Любимова И.Н., Грачев В.А. Возможность использования особенностей кинетики набухания для оценки эффективности мелиорации солонцов//Почвы солонцовых территорий и методы их изучения: Научн. тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. М., 1988. С. 104-110.

- Любимова И.Н., Грачев В.А. Генетическое разнообразие солонцов и их послемелиоративные изменения//Почвоведение. 1994. № 4. С. 92-99.

- Сизов А.П. Изменение некоторых свойств солонцов при их рассолении в связи с развитием микрорельефа//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 17, почвоведение. 1983. № 1. С. 65-66.

- Хитров Н.Б. Диагностика солонцовых горизонтов//Почвоведение. 1984. № 3. С. 31-43.

- Хитров Н.Б. К методике оценки состояния солонцовых комплексов почв//Почвы засушливой зоны и их изменение под влиянием мелиорации: Научн. тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. М., 1994. С. 18-28.

- Хитров Н.Б. Физико-химические условия развития солонцового процесса в почвах//Почвоведение. 1995. № 3. С. 298-307.

- Хитров Н.Б. Генезис, диагностика, свойства и функционирование глинистых набухающих почв Центрального Предкавказья. М., 2003. 504 с.

- Abu-Sharrar T.M., Bingham F.T., Rhoades J.D. Stability of soil fggregates as fffected by electrolyte concentration and composition//Soil Sci. Soc. of Amer. J. 1987. V. 51. № 2. P. 309-314.

- Bresler E., McNeal B.L., Carter D.L. Saline and Sodic Soils. Priciples-Dynamics-Modeling. 1982. 236 p.