Региональные различия естественного движения населения в России

Автор: Архангельский Владимир Николаевич, Потанина Юлия Аркадьевна, Хасанова Рамиля Рафаэлевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Миграция и естественное движение населения

Статья в выпуске: 4 (70), 2015 года.

Бесплатный доступ

На основе индексного метода субъекты Российской Федерации сгруппированы по отличию в них общего коэффициента естественного прироста населения в большую или меньшую сторону по сравнению со среднероссийским уровнем в 2014 г. и компонентам, определяющим эти отличия: рождаемость, смертность, половозрастная структура населения. Выделено шесть групп регионов, в которых естественный прирост населения больше или меньше (то есть, имеет место естественная убыль), чем в целом по России, полностью или преимущественно определяется различиями в показателях рождаемости, смертности или в половозрастной структуре населения. Для регионов каждой из групп проанализированы особенности уровня и динамики рождаемости, показателей смертности и продолжительности жизни, половозрастной структуры населения.

Коэффициент естественного прироста, рождаемость, смертность, половозрастная структура, население, регионы России

Короткий адрес: https://sciup.org/14347584

IDR: 14347584

Текст научной статьи Региональные различия естественного движения населения в России

(статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект №15-06-09027)

Д инамика численности населения существенно различается по субъектам Российской Федерации. Эти различия обусловлены разными параметрами рождаемости, смертности и миграции, а также особенностями половозрастной структуры населения, сложившейся под влиянием демографической динамики в прошлом.

Естественный прирост населения в 2014 г. был в 43 регионах (как и в 2013 г., а в 2012 г. — в 40 регионах). В остальных 42 регионах происходила естественная убыль населения. Наибольшая относительная (на 1000 населения) величина естественного прироста населения в 2014 г. была в республиках Чеченской (19,2‰), Ингушетии (18,0‰), Тыве (14,4‰) и Дагестане (13,6‰), в Ямало-Ненецком (11,8‰) и Ханты-Мансийском– Югре (10,8‰) автономных округах. С другой стороны, самая большая естественная убыль населения имела место в Тамбовской (6,5‰), Тверской (6,5‰), Тульской (7,1‰) и Псковской (7,5‰) областях.

Региональные различия в естественном движении населения определяются влиянием трех компонент: рождаемости, смертности и половозрастной структуры населения. Выявить роль каждой из них позволяет индексный метод, который уже применялся к общим коэффициентам естественного прироста населения по регионам России [1. С. 103-116; 2. С. 35-48]

Построение системы индексов применительно к коэффициентам естественного прироста предполагает использование половозрастного коэффициента естественного прироста, который рассчитывается как разность между возрастным коэффициентом рождаемости и возрастным коэффициентом смертности. В виде такой разности этот коэффициент будет присутствовать в возрастных группах женщин репродуктивного возраста, а во всех остальных половозрастных группах это будет возрастной коэффициент смертности, взятый со знаком «–».

Однако в применении индексного метода к показателям естественного прироста населения есть одно серьезное ограничение. Его можно применять только в том случае, когда все использованные (фактические и гипотетические) общие коэффициенты естественного прироста будут иметь один и тот же знак «+» или «–».

В отличие от общих коэффициентов рождаемости и смертности, общий коэффициент естественного прироста населения может быть как положительным, так и отрицательным. В связи с этим отметим, что как при большем естественном приросте, например, в 2 раза, так и при большей естественной убыли населения также в 2 раза, индекс общих коэффициентов естественного прироста будет равен 2, т.е. он не будет различаться в зависимости от знака («+» или «–») коэффициента. На самом деле принципиально различно, имеет место больший прирост населения или большая его убыль.

Устранить это ограничение позволяет замена в системе индексов деления и умножения на вычитание и сложение. В результате вместо ответа на вопрос «Во сколько раз общий коэффициент естественного прироста больше или меньше и в какой мере это различие обусловлено различиями в рождаемости, смертности и половозрастной структуре населения?» получим ответ на вопрос «На сколько общий коэффициент естественного прироста больше или меньше и в какой мере это различие обусловлено различиями в рождаемости, смертности и половозрастной структуре населения?».

Формула выглядит следующим образом:

k 1 ( Σ {(f х 1 – m х 1 )* s х 1 }) – k 0 ( Σ {(f х 0 – m х 0 )* s х 0 }) = [ Σ {(f х 1 – m х 1 )* s х 1 } –

– Σ {(f х 0 – m х 1 )* s х 1 }] + [ Σ {(f х 0 – m х 1 )* s х 1 } – Σ {(f х 0 – m х 0 )* s х 1 }] +

+ [ Σ {(f х 0 – m х 0 )* s х 1 } – Σ {(f х 0 – m х 0 )* s х 0 }], где:

k 1 и k 0 — общие коэффициенты естественного прироста сравниваемых населений;

f х 1 и f х 0 — возрастные коэффициенты рождаемости сравниваемых населений;

m х 1 и m х 0 — возрастные коэффициенты смертности (отдельно для женщин и мужчин) сравниваемых населений;

s х 1 и s х 0 — доли населения каждой половозрастной группы в общей численности населения сравниваемых населений;

Первая разность [k 1 ( Σ {(f х 1 – m х 1 )* s х 1 }) — k 0 ( Σ {(f х 0 – m х 0 )* s х 0 })] показывает, на сколько больше или меньше общий коэффициент естественного прироста.

Вторая разность [ Σ {(f х 1 – m х 1 )* s х 1 } – Σ {(f х 0 – m х 1 )* s х 1 }] — на сколько был бы больше или меньше общий коэффициент естественного прироста, если бы различались только показатели рождаемости, а показатели смертности и половозрастная структура населения были бы одинаковыми. (т.е. влияние различий в рождаемости).

Третья разность [ Σ {(f х 0 – m х 1 )* s х 1 } – Σ {(f х 0 – m х 0 )* s х 1 }] — на сколько был бы больше или меньше общий коэффициент естественного прироста, если бы различались только показатели смертности, а показатели рождаемости и половозрастная структура населения были бы одинаковыми (т.е. влияние различий в смертности).

Наконец, четвертая разность [Σ{(fх0– mх0)* sх1} – Σ{(fх0– mх0)* sх0}] — на сколько был бы больше или меньше общий коэффициент естественного прироста, если бы различалась только половозрастная структура населения, а показатели рождаемости и смертности были бы одинаковыми (т.е. влияние различий в половозрастной структуре населения).

На основе результатов расчетов можно выделить 6 групп регионов, различающихся большим или меньшим, чем в целом по стране, естественным приростом населения и тем, какая из компонент (рождаемость, смертность, половозрастная структура) в наибольшей мере влияет на эти различия.

В целом по России общий коэффициент естественного прироста в 2014 г. составлял 0,2‰ и поэтому разделение регионов по большей или меньшей, чем в целом по стране, величине этого показателя фактически является разделением их на те, где имеет место естественный прирост населения, и те, где, наобо р от, происходит естественная убыль. 1

В 17 регионах более высокая, чем в целом по России, величина общего коэффициента естественного прироста населения в 2014 г. полностью уровнем рождаемости (табл. 1).

Большинство регионов этой группы представляют национальные республики Поволжья (Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртская и Чувашская), Сибири (Алтай, Бурятия и Тыва) и Северного Кавказа (Северная Осетия–Алания и Чеченская). Кроме того, в эту группу входят Пермский край, Астраханская, Ом- ская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ. Среди них наибольший естественный прирост населения наблюдался в Чеченской Республике и в Республике Тыва, а в Челябинской и Оренбургской областях он был лишь ненамного выше среднероссийского.

Только более высоким уровнем рождаемости определялся больший, чем в целом по России, естественный прирост населения в Чувашской Республике и в Оренбургской области. Несколько более высокий уровень смертности и менее благоприятная, с точки зрения демографической динамики, половозрастная структура населения сокращали у них отличия в величине общего коэффициента естественного прироста от среднероссийского уровня.

С другой стороны, только в республиках Северная Осетия-Алания, Татарстан и Чеченская естественный прирост населения в 2014 г. был обусловлен позитивным влиянием всех трех компонент.

Причем в Республике Северная Осетия-Алания вклад относительно высокой рождаемости и более низкой смертности был почти одинаковым, а в Чеченской Республике, наряду с высокой рождаемостью, естественному приросту в значительной степени способствовала более благоприятная половозрастная структура населения.

Во всех остальных регионах, входящих в эту группу, смертность была выше, чем в среднем по стране, и, поэтому, вносила отрицательный вклад в соотношение общих коэффициентов естественного прироста у них и в целом по России.

Причем в ряде регионов он был очень существенным.

Таблица 1

Регионы, в которых больший, чем в целом по России, естественный прирост определялся, в основном, более высокой рождаемостью

|

Регион |

Отличие общего коэффициента естественного прироста от общероссийского |

В том числе за счет отличий в: |

||

|

рождаемости |

смертности |

половозрастной структуре населения |

||

|

Чеченская Республика |

19,0 |

9,5 |

0,7 |

8,7 |

|

Республика Тыва |

14,1 |

11,6 |

-4,8 |

7,3 |

|

Республика Алтай |

9,3 |

7,5 |

-1,8 |

3,6 |

|

Ненецкий автономный округ |

7,6 |

4,0 |

-0,1 |

3,7 |

|

Республика Бурятия |

5,8 |

3,6 |

-1,5 |

3,6 |

|

Республика Северная Осетия — Алания |

4,4 |

2,0 |

1,9 |

0,5 |

|

Республика Татарстан |

2,2 |

1,0 |

0,7 |

0,5 |

|

Астраханская область |

2,0 |

1,6 |

-0,1 |

0,6 |

|

Oмская область |

1,6 |

1,5 |

-0,8 |

0,8 |

|

Удмуртская Республика |

1,5 |

1,6 |

-1,0 |

0,9 |

|

Республика Башкортостан |

1,4 |

1,6 |

-0,6 |

0,4 |

|

Республика Марий Эл |

0,7 |

1,7 |

-1,3 |

0,3 |

|

Пермский край |

0,5 |

1,7 |

-1,7 |

0,5 |

|

Чувашская Республика |

0,3 |

1,1 |

-0,4 |

-0,4 |

|

Свердловская область |

0,3 |

1,3 |

-1,1 |

0,0 |

|

Челябинская область |

0,2 |

0,8 |

-0,9 |

0,3 |

|

Оренбургская область |

0,1 |

1,9 |

-1,6 |

-0,2 |

Прежде всего, это относится к республикам Алтай, Бурятия, Марий Эл, Тыва и Удмуртской, к Пермскому краю, к Оренбургской и Свердловской областям. В Челябинской области отрицательное влияние смертности превосходило положительное влияние относительно высокой рождаемости, и только, благодаря позитивному вкладу более благоприятной половозрастной структуры населения, имел место естественный прирост населения.

Во всех регионах этой группы (кроме отмеченных выше Чувашской Республики и Оренбургской области), половозрастная структура населения была в 2014 г. более благоприятной, чем в целом по стране, и вносила по- ложительный вклад в естественный прирост населения (только в Свердловской области он был, практически, нулевым). В республиках Бурятия и Чеченской, в Ненецком автономном округе вклад половозрастной структуры населения в естественный прирост населения был почти таким же, как вклад более высокого уровня рождаемости.

Наряду с регионами, для которых характерна традиционно высокая рождаемость, в эту группу входят и те субъекты Российской Федерации, в которых имело место существенное повышение рождаемости начиная с 2007 г., когда реализуются дополнительные федеральные и региональные меры демографической полити- ки. Например, в Республике Марий Эл и в Омской области в этот период был один из самых больших прирост суммарного коэффициента рождаемости по вторым и последующим рождениям, на которые, прежде всего, и ориентированы эти меры.

Только в Москве и Санкт-Петербурге естественный прирост населения в 2014 г. полностью был обу- словлен относительно низким уровнем смертности. Как менее благоприятная, с точки зрения демографической динамики, половозрастная структура населения, так и, в еще большей степени, низкая рождаемость способствовали у них занижению величины общего коэффициента естественного прироста относительно общероссийского уровня (табл. 2).

Таблица 2

Регионы, в которых больший, чем в целом по России, естественный прирост определялся, в основном, более низкой смертностью

|

Регион |

Отличие общего коэффициента естественного прироста от общероссийского |

В том числе за счет отличий в: |

||

|

рождаемости |

смертности |

половозрастной структуре населения |

||

|

Москва |

1,4 |

-2,7 |

4,9 |

-0,9 |

|

С-Петербург |

1,1 |

-1,3 |

2,8 |

-0,3 |

|

Краснодарский край |

0,4 |

0,4 |

0,6 |

-0,7 |

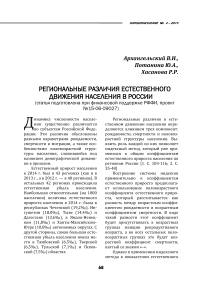

Низкий уровень смертности в Москве и Санкт-Петербурге по сравнению с другими регионами РФ характеризуется низкими стандартизованными коэффициентами смертно- сти от внешних причин, болезней системы кровообращения (рис. 1). Ожидаемая продолжительность жизни в этих городах значительно выше общероссийской.

Источник: Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.

Примечание: Использовался европейский стандарт населения 2013 года.

Условные обозначения: ИПБ — инфекционные и паразитарные болезни, НО – новообразования, БСК — болезни системы кровообращения, БОД — болезни органов дыхания, БОП — болезни органов пищеварения, ВП — внешние причины, ПП — прочие причины.

Рис. 1. Стандартизованные коэффициенты смертности по основным причинам смерти (на 100 тыс. человек), 2014 г.

В Краснодарском крае относительно низкий уровень смертности также вносил основной вклад в обеспечение естественного прироста населения. Но здесь этому способствовала и более высокая, чем в целом по стране, рождаемость, тогда как менее благоприятная половозрастная структура населения оказывала отрицательное влияние.

В 23 субъектах Российской Федерации более высокая, чем в целом по стране, величина общего коэффициента естественного прироста населения в 2014 г. полностью или в большей степени определялась относительно более благоприятной половозрастной структурой населения (табл. 3).

Таблица 3

Регионы, в которых больший, чем в целом по России, естественный прирост определялся, в основном, более благоприятной структурой населения

|

Регион |

Отличие общего коэффициента естественного прироста от общероссийского |

В том числе за счет отличий в: |

||

|

рождаемости |

смертности |

половозрастной структуре населения |

||

|

Республика Ингушетия |

17,8 |

4,5 |

3,1 |

10,2 |

|

Республика Дагестан |

13,3 |

3,1 |

2,3 |

8,0 |

|

Ямало-Ненецкий АО |

11,6 |

2,6 |

1,0 |

8,0 |

|

Ханты-Мансийский АО |

10,6 |

2,6 |

0,8 |

7,2 |

|

Республика Саха |

9,0 |

3,7 |

-0,6 |

5,8 |

|

Тюменская область |

8,6 |

2,6 |

0,3 |

5,7 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

6,5 |

0,7 |

1,7 |

4,2 |

|

Республика Калмыкия |

4,0 |

0,8 |

0,6 |

2,6 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

3,5 |

-0,9 |

1,8 |

2,6 |

|

Забайкальский край |

3,3 |

2,1 |

-2,5 |

3,6 |

|

Чукотский АО |

2,2 |

0,8 |

-4,1 |

5,6 |

|

Республика Хакасия |

1,9 |

1,7 |

-1,7 |

1,9 |

|

Республика Коми |

1,7 |

1,6 |

-1,7 |

1,8 |

|

Томская область |

1,7 |

-1,3 |

-0,3 |

3,3 |

|

Красноярский край |

1,5 |

0,4 |

-1,3 |

2,4 |

|

Камчатский край |

1,4 |

0,5 |

-2,1 |

3,0 |

|

Иркутская область |

1,3 |

1,5 |

-2,6 |

2,4 |

|

Ставропольский край |

1,0 |

-1,1 |

0,9 |

1,2 |

|

Новосибирская область |

0,5 |

0,2 |

-0,4 |

0,7 |

|

Хабаровский край |

0,4 |

0,2 |

-2,2 |

2,4 |

|

Сахалинская область |

0,3 |

1,1 |

-2,5 |

1,7 |

|

Магаданская область |

0,0 |

-0,8 |

-2,7 |

3,6 |

|

Мурманская область |

0,0 |

-0,8 |

-1,1 |

2,0 |

В число этих регионов, с одной стороны, входят те, в которых благоприятная половозрастная структура населения связана, прежде всего, с относительно более высоким (по крайней мере, в предшествующий период) уровнем рождаемости (например, республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская и Саха (Якутия), Чукотский автономный округ), а с другой, регионы, для которых (опять же, по крайней мере, в предшествующий период) был характерен большой миграционный оборот населения (например, регионы Дальнего Востока, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО).

Наибольший естественный прирост, среди регионов этой группы, в 2014 г. был в республиках Дагестан, Ингушетия, в Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО. С другой стороны, менее, чем на 1‰-й пункт, он отличался от среднероссийского уровня в Хабаровском крае, в Магаданской, Мурманской, Новосибирской и Сахалинской областях.

Только за счет относительно благоприятной половозрастной структуры населения естественный прирост обеспечивался в Магаданской, Мурманской и Томской областях (более низкая рождаемость и более высокая смертность в этих регионах вносили отрицательный вклад).

С другой стороны, влияние всех трех компонент (рождаемость, смертность, половозрастная структура населения) обеспечивало больший, чем в целом по России, естественный прирост в 7 регионах: республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская и Калмыкия, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО. Наибольший вклад вносила здесь более благоприятная половозрастная структура населения. Второй по значимости компонентой, обеспечивающей относительно большую величину общего коэффициента естествен- ного прироста населения во всех этих регионах, кроме КабардиноБалкарской Республики, была более высокая, по сравнению с общероссийским уровнем, рождаемость, а в Кабардино-Балкарской Республике — более низкая смертность.

В Карачаево-Черкесской Республике и в Ставропольском крае наряду с более благоприятной половозрастной структурой населения большему, чем в целом по России, естественному приросту населения способствовала относительно более низкая смертность, тогда как рождаемость в них ниже среднероссийского уровня и это сокращает их преимущество в величине общего коэффициента естественного прироста.

В остальных 11 регионах, входящих в эту группу, наоборот, более высокая, чем в целом по стране, рождаемость наряду с благоприятной половозрастной структурой населения способствует большей величине естественного прироста населения, а относительно высокая смертность занижает ее: республики Коми, Саха и Хакасия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский и Хабаровский края, Иркутская, Новосибирская и Сахалинская области, Чукотский АО. При этом в республиках Коми и Хакасия в 2014 г. положительный вклад рождаемости и отрицательный – смертности, практически, уравновешивали друг друга, а в остальных регионах (Сибирь и Дальний Восток) негативное влияние смертности было сильнее, чем позитивный вклад рождаемости.

Только в Республике Саха имеет место обратная ситуация: положительный вклад относительно более высокой рождаемости значительно больше, чем отрицательный — смертности.

Среди регионов, в которых в 2014 г. имела место естественная убыль населения, в 7 (Белгородская, Волгоградская, Московская, Ленинград- ская, Ростовская и Саратовская области, Республика Мордовия) основной причиной являлась относительно низкая рождаемость (табл. 4).

Таблица 4

Регионы, в которых естественная убыль определялась, в основном, более низкой рождаемостью, чем в целом по России

|

Регион |

Отличие общего коэффициента естественного прироста от общероссийского |

В том числе за счет отличий в: |

||

|

рождаемости |

смертности |

половозрастной структуре населения |

||

|

Ленинградская область |

-5,7 |

-3,5 |

-0,5 |

-1,8 |

|

Республика Мордовия |

-4,5 |

-2,6 |

-0,3 |

-1,7 |

|

Саратовская область |

-2,8 |

-1,3 |

-0,3 |

-1,2 |

|

Белгородская область |

-2,7 |

-1,5 |

0,2 |

-1,4 |

|

Волгоградская область |

-2,4 |

-1,4 |

0,4 |

-1,4 |

|

Ростовская область |

-2,2 |

-1,1 |

-0,2 |

-0,9 |

|

Московская область |

-1,5 |

-1,0 |

-0,6 |

0,1 |

Почти во всех этих регионах (кроме Московской области) негативное влияние, наряду с рождаемостью, оказывала и менее благоприятная, чем по стране в целом, половозрастная структура населения. Причем в Белгородской, Волгоградской, Ростовской и Саратовской областях степень этого негативного влияния была практически такой же, как и относительно более низкой рождаемости.

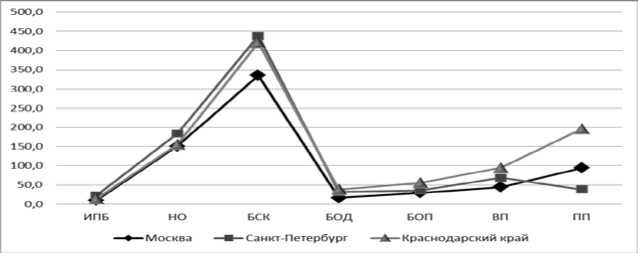

В Ленинградской, Ростовской и Саратовской областях, в Республике Мордовии в 2014 г. способствовали естественной убыли населения все три компоненты: более низкая, чем в целом по стране, рождаемость (этот фактор был основным), относительно высокая смертность и неблагоприятная половозрастная структура населения. В 10 субъектах Российской Федерации (Республика Карелия, Амурская, Вологодская, Калининградская, Кемеровская, Нижегородская и Самарская области, Алтайский и Приморский края, Еврейская автономная область) естественная убыль полностью или в большей степени определялась относительно высокой смертностью (табл. 5).

В Амурской области и в Еврейской автономной области относительно более высокая смертность полностью определяла естественную убыль населения в 2014 г., а рождаемость и половозрастная структура населения способствовали ее уменьшению. Еврейская автономия в этой группе регионов отличается самым высоким стандартизованным коэффициентом смертности от болезней системы кровообращения среди регионов данной группы (рис. 2). В Амурской области высок показатель смертности от внешних причин.

С другой стороны, все три компоненты вносили негативный вклад в естественную убыль населения в Нижегородской и Самарской областях, где, по сравнению с Россией в целом, были относительно более высокая смертность (как основной фактор), более низкая рождаемость и менее благоприятная половозрастная структура населения. При этом в Нижегородской области степень отри- цательного влияния половозрастной структуры населения на естественную убыль была практически такой же, как и смертности, а в Самарской области сопоставимы негативный

В Нижегородской области выше, по сравнению с большинством других регионов этой группы, показатели смертности от болезней системы кровообращения.

вклад смертности и рождаемости.

Регионы, в которых естественная убыль определялась, в основном, более высокой смертностью, чем в целом по России

Таблица 5

|

Регион |

Отличие общего коэффициента естественного прироста от общероссийского |

В том числе за счет отличий в: |

||

|

рождаемости |

смертности |

половозрастной структуре населения |

||

|

Нижегородская область |

-4,2 |

-1,0 |

-1,6 |

-1,6 |

|

Республика Карелия |

-2,5 |

0,1 |

-1,6 |

-1,0 |

|

Самарская область |

-2,0 |

-0,7 |

-0,8 |

-0,5 |

|

Кемеровская область |

-1,6 |

-0,1 |

-2,1 |

0,6 |

|

Вологодская область |

-1,5 |

0,9 |

-1,5 |

-0,9 |

|

Алтайский край |

-1,3 |

0,5 |

-0,9 |

-0,9 |

|

Еврейская автономная область |

-1,3 |

0,9 |

-4,3 |

2,2 |

|

Приморский край |

-0,9 |

-0,2 |

-1,7 |

1,0 |

|

Калининградская область |

-0,9 |

-0,3 |

-0,7 |

0,1 |

|

Амурская область |

-0,4 |

0,4 |

-3,1 |

2,3 |

Источник: Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.

Условные обозначения: ИПБ — инфекционные и паразитарные болезни, НО – новообразования, БСК — болезни системы кровообращения, БОД — болезни органов дыхания, БОП — болезни органов пищеварения, ВП — внешние причины, ПП — прочие причины.

Рис. 2. Стандартизованные коэффициенты смертности по основным причинам смерти (на 100 тыс. человек), 2014 г.

В Калининградской и Кемеровской областях, в Приморском крае естественную убыль населения определяли относительно более высокая смертность и более низкая рождаемость, тогда как более благоприятная, чем в целом по стране, половозрастная структура населения способствовала ее уменьшению (в Калининградской области позитивное влияние структуры было небольшим, а в Кемеровской области и в Приморском крае – существенным). Более высокая смертность в Приморском крае обусловлена ее относительно большими показателями от болезней системы кровообращения.

В Республике Карелия, в Вологодской области и в Алтайском крае естественную убыль населения в 2014 г. определяли относительно более высокая смертность и неблагоприятная, с точки зрения демографической динамики, половозрастная структура населения. Относительно более высокая, чем в целом по стране, рождаемость в этих регионах способствовала сокращению естественной убыли населения.

В 23 субъектах Российской Федерации естественная убыль населения в 2014 г. в большей степени определялась менее благоприятной половозрастной структурой населения. Свыше половины регионов, входящих в эту группу, представляют Центральный федеральный округ.

Таблица 6

Регионы, в которых естественная убыль определялась, в основном, менее благоприятной структурой населения, чем в целом по России

|

Регион |

Отличие общего коэффициента естественного прироста от общероссийского |

В том числе за счет отличий в: |

||

|

рождаемости |

смертности |

половозрастной структуре населения |

||

|

Псковская область |

-7,8 |

-0,4 |

-3,2 |

-4,2 |

|

Тульская область |

-7,4 |

-2,0 |

-1,4 |

-3,9 |

|

Тверская область |

-6,8 |

-0,6 |

-2,5 |

-3,6 |

|

Тамбовская область |

-6,7 |

-1,8 |

-0,5 |

-4,4 |

|

Орловская область |

-5,7 |

-1,4 |

-1,6 |

-2,6 |

|

Владимирская область |

-5,6 |

-0,8 |

-1,9 |

-2,9 |

|

Новгородская область |

-5,6 |

0,0 |

-2,5 |

-3,1 |

|

Смоленская область |

-5,6 |

-1,6 |

-1,7 |

-2,3 |

|

Ивановская область |

-5,5 |

-1,3 |

-1,7 |

-2,5 |

|

Рязанская область |

-5,4 |

-1,0 |

-0,5 |

-3,9 |

|

Брянская область |

-5,3 |

-1,4 |

-1,5 |

-2,4 |

|

Курская область |

-5,1 |

-0,4 |

-1,8 |

-2,9 |

|

Воронежская область |

-5,0 |

-2,0 |

-0,3 |

-2,8 |

|

Пензенская область |

-4,2 |

-1,5 |

0,0 |

-2,7 |

|

Липецкая область |

-4,1 |

-0,7 |

-0,9 |

-2,5 |

|

Ярославская область |

-3,9 |

-0,7 |

-0,9 |

-2,3 |

|

Калужская область |

-3,7 |

-0,5 |

-0,8 |

-2,4 |

|

Костромская область |

-3,5 |

0,8 |

-1,7 |

-2,6 |

|

Ульяновская область |

-3,0 |

-0,4 |

-0,5 |

-2,0 |

|

Кировская область |

-2,6 |

1,0 |

-0,7 |

-2,9 |

|

Курганская область |

-2,6 |

2,1 |

-1,5 |

-3,2 |

|

Архангельская область |

-0,9 |

0,5 |

-0,6 |

-0,8 |

|

Республика Адыгея |

-0,8 |

-0,2 |

0,1 |

-0,7 |

В большинстве регионов этой группы (Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области) естественная убыль населения в 2014 г. определялась негативным влиянием всех трех компонент. Если в Воронежской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях вклад низкой рождаемости в величину естественной убыли был больше, чем вклад относительно высокой смертности, то в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Ульяновской и Ярославской областях, наоборот, более существенным было влияние смертности.

В Архангельской, Кировской, Костромской и Курганской областях естественная убыль населения определялась, кроме половозрастной структуры населения, относительно более высокой смертностью, тогда как рождаемость способствовала её сокращению.

Список литературы Региональные различия естественного движения населения в России

- Архангельский В.Н. Компоненты динамики естественного прироста населения в регионах России: 2005-2010 гг.//Расселение населения. Памяти Б.С. Хорева (1932-2003). -М.: МАКС Пресс, 2012. -С.103-116.

- Демографическое развитие России в XXI веке. -М.: Экон-Информ, 2009. -С. 35-48