Региональный опыт формирования адаптационных центров как условие регулирования внешней трудовой миграции

Автор: Виктория Юрьевна Леденева, Нина Геннадьевна Вишневская

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социологические исследования

Статья в выпуске: 3 т.21, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена комплексному исследованию механизмов социально-культурной адаптации мигрантов в Республике Башкортостан. В условиях роста числа мигрантов особую значимость и актуальность приобретают вопросы различий в культурных и социальных практиках между местным населением и мигрантами. Предметом исследования выступают социальные и культурные аспекты адаптации мигрантов, а также институциональные формы и механизмы содействия адаптации мигрантов. Цель исследования - изучить возможность создания региональных адаптационных центров для мигрантов как одного из ключевых инструментов реализации миграционной политики. Государственная политика направлена на расширение подобных центров как платформы комплексной поддержки иностранцам. Научная новизна работы состоит в систематизации имеющегося опыта Республики Башкортостан в данной сфере и выработке рекомендаций, соответствующих региональным нормативно-правовым актам. Методы исследования включают анализ данных, собранных в ходе стратегической сессии с участием экспертов, синтез теоретических и практических наработок, а также применение статистических методов для оценки миграционных тенденций. Результаты исследования демонстрируют необходимость комплексного подхода к адаптации мигрантов, учитывающего интересы всех заинтересованных сторон. В частности, обосновывается создание Регионального центра содействия социально-культурной адаптации мигрантов. Выводы подчёркивают важность разработки долгосрочной стратегии, включающей образовательные программы, инициативы по трудовой и социокультурной адаптации. Особое внимание уделяется необходимости партнёрства между различными институтами для обеспечения эффективного обмена информацией и ресурсами. Практико-ориентированные решения, предложенные авторами, могут быть применены и в других субъектах Российской Федерации.

Социально-культурная адаптация, региональный адаптационный центр, трудовая миграция, адаптационный курс, миграционная политика, Республика Башкортостан, Федеральное агентство по делам национальностей

Короткий адрес: https://sciup.org/143184790

IDR: 143184790 | УДК: 331.556 | DOI: 10.52180/1999-9836_2025_21_3_5_408_420

Текст научной статьи Региональный опыт формирования адаптационных центров как условие регулирования внешней трудовой миграции

(,

В современной России миграционные процессы являются неотъемлемой частью социально-экономического развития, оказывая трансформирующее влияние на ключевые параметры – от демографических тенденций и экономической активности до национальной безопасности и устойчивого развития, тем самым ставя перед государством задачу разработки комплексных интеграционных стратегий в целях восполнения дефицита рабочей силы и демографической компенсации, а также сбалансированного подхода к привлечению как временных, так и постоянных мигрантов.

В 2024 г. миграционный прирост в России достиг максимума с 1995 г. и составил 568,5 тыс. чел.1 Временные трудовые мигранты, не обладающие статусом РВП или ВНЖ, по окончании трудовых контрактов формально обязаны выехать из страны, однако значительная их часть стремится остаться в России любыми способами. Количество мигрантов ежегодно увеличивается, что вызывает недовольство среди местного населения. Государственные органы не могут игнорировать проблемы, вызванные высоким уровнем миграции, поэтому эффективное регулирование миграционных потоков и обеспечение успешной адаптации и интеграции мигрантов является одной из основных задач государства для уменьшения риска межнациональных конфликтов и снижения уровня негативных настроений в обществе.

Объектом исследования выступают процессы социально-культурной адаптации трудовых мигрантов. Предмет исследования – социальные и культурные аспекты адаптации мигрантов, а также институциональные формы и механизмы содействия адаптации мигрантов. В частности, исследуется опыт Республики Башкортостан как региона, отличающегося устойчивыми миграционными потоками и высоким уровнем этнокультурного многообразия. В 2024 году в Башкирии на миграционный учёт поставили 160729 иностранцев без гражданства, что на 18891 человека (на 13,32%) больше , чем в 2023 году2.

Цель исследования – изучить возможность создания региональных адаптационных центров для мигрантов как одного из ключевых инструментов реализации миграционной политики. Основные задачи включают оценку опыта реализации адаптационных инициатив в Республике Башкортостан; выявление ключевых проблем адаптации мигрантов; обоснование роли межведомственного взаимодействия и участия гражданского общества в решении этих задач; разработку предложений по развитию модели регионального адаптационного центра.

Гипотеза исследования предполагает, что региональные адаптационные центры, функционирующие на основе межведомственного взаимодействия и партнёрства с гражданским обществом, способны повысить эффективность адаптации мигрантов и снизить риски социальной напряжённости.

Категории «эффективность адаптации мигрантов» и «риски социальной напряжённости» рассматриваются нами как аналитические, а не количественно измеряемые показатели. Под «эффективностью адаптации» понимается уровень институциональной, правовой и социокультурной включённости мигрантов в принимающее общество, обеспечиваемый за счёт функционирования региональных механизмов. Под «рисками социальной напряжённости» мы понимаем совокупность потенциальных последствий недостаточной адаптации мигрантов (рост ксенофобских настроений, формирование негативных стереотипов, создание этнических барьеров). Создание региональных адаптационных центров является новым направлением в миграционной политике России, и на данном этапе мы можем лишь предположить, что при надлежащем институциональном оформлении и межведомственном взаимодействии такие центры окажут положительное влияние на адаптацию внешних мигрантов.

Формирование адаптационных центров рассматривается нами, как элемент «мягкого регулирования миграции», т.е. как создание институциональных условий, способствующих легальной занятости. Центры не дублируют миграционные органы, а дополняют систему управления миграцией.

За последние годы значительно расширилась теоретическая и эмпирическая база исследова- ний в данной области. В частности, в работах А.А. Эндрюшко проанализированы различия в установках на интеграцию между трудовыми и образовательными мигрантами [1]. Е.Ю. Куликова и соавторы подчёркивают важность формирования новой идентичности мигрантов в условиях трансформации социальной среды [2]. Китайские исследователи указывают на ключевую роль культурной дистанции и уровня социальной мобильности, выявив интересную закономерность: если мигрант происходит из культуры близкой к принимающему обществу, он чаще общается с местными жителями, чем с выходцами из своего региона [3].

Современные подходы к теории адаптации и интеграции основываются на нескольких ключевых позициях: выбор конкретной модели интеграции зависит от множества различных факторов; мигранты сталкиваются с трудностями в интеграции из-за недостаточной адаптивной способности; значительная роль в процессе адаптации отводится социальному капиталу, влияющему на успех интеграции в новом обществе [4].

Теоретические и методологические положения

В начале 1980-х годов некоторые европейские государства (Германия, Франция) приняли политику мультикультурализма, ориентированную на сохранение этнического и культурного разнообразия. Д.В. Лапин подчёркивал, что появление мультикультурализма было связано с «нарастанием миграции и ростом процессов самоутверждения и самосознания различных этнических групп» [5, с. 21].

А.Н. Татарко сопоставил типы социального капитала с моделями адаптации, предложив категории от интеграции до маргинализации в зависимости от позитивного или негативного влияния [6]. Фактор продолжительности миграции при адаптационных стратегиях мигрантов предлагают учитывать Б. Хайцманн и П. Бён-ке [7]. На этот же фактор обращает внимание А.А. Эндрюшко, сравнивая установки на интеграцию образовательных и трудовых мигрантов. Показатель «долгосрочные цели» определяет не просто поверхностное приспособление, а стратегии на включение в принимающее общество [8].

Научный интерес российских исследователей к проблемам адаптации мигрантов активизировался в условиях пандемии. Появились новые направления, посвящённые в основном анализу адаптационных стратегий трудовых мигрантов из стран Средней Азии на российском рынке труда, где в качестве теоретической основы применялась концепция достойного труда и давалась оценка таких ключевые аспектов, как структура занятости и социальные практики мигрантов [9].

С.В. Козин и соавторы предоставили обширную социологическую картину адаптации мигрантов, проанализировав многолетние данные результатов социологических опросов, охватив ключевые аспекты адаптации и доступ к ресурсам в разных регионах [10].

И.Р. Набиулин акцентирует внимание на особенностях социально-культурной и религиозной адаптации трудовых мигрантов мусульманского вероисповедания из стран Средней Азии (преимущественно Узбекистан, Таджикистан) в условиях мегаполиса на примере Республики Татарстан, подчёркивая, что ислам выступает как ресурс культурной устойчивости [11].

Краткий обзор теоретических исследований по адаптации мигрантов продемонстрировал многогранный характер данной темы, которая продолжает развиваться. Однако, как отмечает Йонас Р. Кунст, несмотря на обширный корпус исследований (свыше 13 000 публикаций), лишь в немногих работах применяются данные, позволяющие достоверно установить причинно-следственные связи. В основном, ключевые теории и модели остаются недостаточно подтверждёнными эмпирическими данными [12].

В российском контексте вопросы адаптации разрабатываются в рамках возможности создания на региональном уровне адаптационных центров для обучения мигрантов. Как отмечает В.Ю. Леде-нева: «вопрос о создании миграционных адаптационных центров становится ключевым для обеспечения устойчивой демографической динамики и социальной стабильности» [13, с. 197].

В условиях отсутствия единого нормативного регулирования социально-культурной адаптации и отложенного принятия соответствующего федерального закона усилия по созданию адаптационных центров приобретают особую значимость, особенно в регионах с выраженным миграционным приростом. Республика Башкортостан, являясь одним из таких субъектов, представляет собой перспективную модель для изучения и тиражирования успешных практик адаптации.

Начало государственного регулирования адаптации мигрантов было положено в 2012 году, когда на федеральном уровне впервые признали существование трудностей, связанных с низкой адаптацией иностранных граждан, находящихся на территории России, а в Федеральной миграционной службе началась разработка закона о социальной и культурной адаптации мигранта. Однако закон не был принят и на сегодняшний день не существует законодательного акта, регулирующего это направление миграционной поли- тики, которое, к слову сказать, заявлено в концептуальных документах, также отсутствует и официально принятая трактовка соответствующих базовых понятий и дефиниций.

Вторая попытка была сделана в 2018 г., когда Федеральное агентство по делам национальностей (далее – ФАДН) по поручению Президента РФ разработало проект федерального закона о социально-культурной адаптации иностранных граждан. Однако и этот закон, пройдя практически все стадии согласования, так и не был внесён в Государственную Думу3.

В проекте Федерального закона предлагалось следующее определение адаптации: «социальная и культурная адаптация иностранных граждан – процесс освоения иностранными гражданами, временно пребывающими на территории Российской Федерации с целью осуществления временной трудовой деятельности, и членами их семей, русского языка, социальных и культурных, правовых и экономических норм российского общества». Следует отметить, что в предложенном определении рассматривается аспект адаптации не только самого мигранта (иностранного гражданина), но и членов его семьи к основным нормам общества. Это важно, т.к. уровень успешной адаптации мигрантов во многом определяется мотивами их пребывания в регионе, наличием семейных связей и жизненными планами на будущее.

Классическая модель миграционного процесса, предложенная Л.Л. Рыбаковским, охватывает три основные стадии, которые проходит мигрант: подготовительную, основную и заключительную (адаптационную) [14].

В научных разработках В.Ю. Леденевой была предложена новая четырёхстадийная модель миграции, которая дифференцирует мигрантов на категории возвратных и безвозвратных. Автор вводит четвёртую стадию – интеграция безвозвратных мигрантов в принимающее сообщество. Проходя эту стадию, мигрант значительно сокращает родственные связи с родной страной, мирно сосуществует с местными жителями и воспринимается ими как «свой среди своих» [15]. Таким образом, все мигранты проходят стадию адаптации, независимо от их правового статуса, уровня квалификации или целей пребывания. Усвоение норм российского общества, т.е. интеграция актуальна для безвозвратных мигрантов и членов их семей, которые планируют связать свою дальнейшую жизнь с Россией. Такой подход отража- ет современные социологические и институциональные представления о процессах адаптации и интеграции как многоуровневом и универсальном механизме включения иностранцев в принимающее общество.

В связи с этим предлагается универсальная типовая модель регионального адаптационного центра, которая способна охватывать широкую категорию внешних трудовых мигрантов, включая как специалистов, так и неквалифицированных работников, при этом предполагается возможность адаптивной настройки программ и мероприятий центра в зависимости от социально-экономического профиля региона.

Несмотря на терминологическую близость, понятия «адаптация» и «интеграция» отражают различные уровни включённости мигрантов в принимающее общество. При обсуждении интеграции мигрантов следует осознавать, что это не только процесс, но и политика, осуществляемая государственными и муниципальными органами власти. Она проявляется в комплексе и последовательности мероприятий, направленных на вовлечение мигрантов в социальные институты общества. Мигрантов, которые хотят остаться в стране и приобретают правовой статус постоянно проживающего, нельзя воспринимать как временное явление, а, наоборот, необходимо разрабатывать эффективную политику интеграции для успешного включения их в российское общество.

Использованные данные и методы работы с ними

В ходе исследования были использованы методы контент-анализа нормативно-правовой базы миграционной политики, вторичный статистический анализ Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Пограничной службы Федеральной службы безопасности России, данные Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан о численности и структуре внешних мигрантов; качественный анализ экспертных оценок, собранных в рамках стратегической сессии с участием представителей органов власти, некоммерческих организаций (далее – НКО) и национально-культурных объединений; сравнительно-сопоставительный анализ, использованный для выявления отличительных особенностей регионального опыта в сравнении с другими субъектами РФ.

Эволюция институциональных форм содействия адаптации раскрыта через описание этапов формирования государственной и региональной политики в данной сфере – от первых попыток законодательного регулирования (2012, 2018 гг.) до современных инициатив по созданию региональных адаптационных центров. Конкретизирова- на структура механизма содействия адаптации мигрантов на региональном уровне, которая включает взаимодействие органов государственной власти, НКО, национально-культурных объединений и работодателей; нормативную и методическую базу (включая модельные регламенты); кадровые, организационные и информационные ресурсы; инфраструктуру центров (отделы, консультационные пункты, сервисы сопровождения и др.).

Для разработки модели регионального центра адаптации мигрантов были изучены нормативные документы, разработанные ФАДН, в том числе типовая модель, методические рекомендации по реализации политики адаптации иностранных граждан, аналитические материалы и экспертные заключения специалистов.

Таким образом, методологический подход обеспечил комплексное рассмотрение вопросов адаптации мигрантов в региональном контексте и позволил выработать практико-ориентированные рекомендации, соответствующие задачам государственной миграционной политики.

Результаты исследованияи их обсуждение

В 2023 г. миграционный поток в России значительно сократился по сравнению с 2022 г. (2508,7 тыс. чел. и 2708,2 тыс. чел. соответственно). Однако уже в 2024 г. миграционный прирост увеличился, что было отмечено выше. В основном временные трудовые мигранты прибыли из традиционных стран-доноров: Узбекистан (630 859 чел.), Таджикистан (349 357 чел.), Кыргызстан (172 591 чел.), Армения (47 337 чел.) и Казахстан (34 883 чел.) [16].

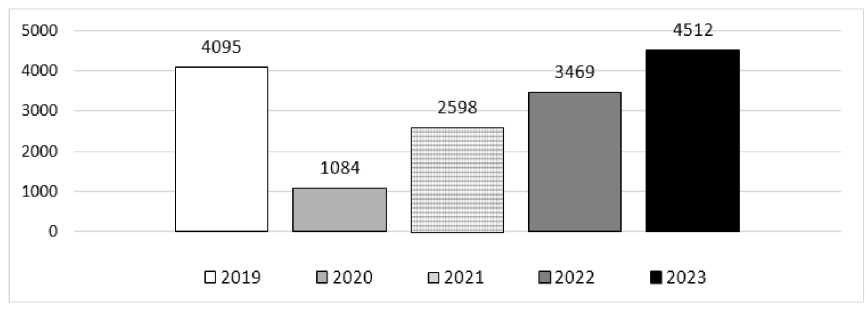

По информации, предоставленной Пограничной службой ФСБ, в 2023 году в Россию для трудовой деятельности прибыло 4,5 миллиона иностранных граждан, что превышает показатели доковидного 2019 года, когда их число составляло 4,1 миллиона человек (рис. 1). При этом количество мигрантов из трёх стран Средней Азии значительно возросло: приток из Узбекистана и Таджикистана увеличился примерно на 35%, а из Киргизии – почти на 30%.4

Рисунок 1. Численность иностранных граждан, прибывших в Россию с целью въезда «работа», тыс. человек Figure. 1. Number of Foreign Citizens Who Arrived in Russia for the Purpose of Entry «Work», Thousand People

Источник: данные ЕМИСС.5

-

4 5Главными регионами притяжения мигрантов являются Москва и Московская область (47% иностранцев), Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%)6. Увеличение миграционных потоков в Россию вызывает необходимость более серьёзного подхода к вопросам, с одной стороны, контроля за мигрантами, с другой стороны, их адаптации.

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2023 г. № 342 в Концепцию государственной миграционной политики Российской Феде рации на 2019– 2025 годы, утверждённую Указом

Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622, внесены изменения, в том числе установлены основные направления миграционной политики в области содействия адаптации иностранных граждан. В 2023 г. ФАДН России актуализировало методические рекомендации для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по повышению эффективности реализации государственной политики в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан на территории Российской Федерации7, а также разработало типовой адаптационный курс для трудовых мигрантов из ЦентральноАзиатского региона.

В 2023 г. ФАДН была разработана типовая модель регионального адаптационного центра (далее – РАЦ). В концепции модели РАЦ рассматривается как организация, созданная для социокультурной адаптации и оказания содействия иностранным гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации:

-

- в улучшении навыков владения русским языком;

-

- в повышении правовой грамотности;

-

- в усвоении принятых в российском обществе правил и норм поведения;

-

- во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления;

-

- в получении доступа к необходимым социальным услугам.

В структуру РАЦ входят следующие отделы: юридический, культурно-просветительский, экспертно-аналитический, информационный, служба занятости. Для оценки достижения ожидаемых результатов ФАДН предложило использовать следующие показатели (Таблица 1):

Таблица 1

Показатели типовой региональной модели адаптации иностранных граждан

Table 1

Indicators of the Typical Regional Model of Adaptation of Foreign Citizens

|

Доступ к социально-культурным услугам |

доступ к рынку труда, жилья, медицинским услугам, образованию, курсам русского языка и законодательства, культурным ценностям |

|

Доступ к получению правового статуса |

получение документов для легального статуса временно или постоянно проживающего |

|

Доступ к инфраструктуре места проживания |

использование социальных, жилищных, транспортных, культурных и экономических ресурсов |

Источник: составлено авторами на основе8.

-

8В течение 2023 г. реализовывался пилотный проект по обучению мигрантов. На базе площадок многофункциональных миграционных центров, консультационных пунктов для иностранных граждан, площадок работодателей и религиозных организаций в пяти субъектах Российской Федерации: Республике Саха (Якутия), Краснодарском и Пермском краях, Калининградской и Московской областях проведена апробация и финальная доработка адаптационного курса9. Результаты пилотного проекта были признаны положительными и в 2024 г. ФАДН поэтапно начал внедрять адаптационные курсы во всех регионах страны. Как ожидается в 2025 году, курс станет обязательным. В таком случае, патент на работу

будет выдаваться мигранту только после успешного окончания адаптационного курса10.

Опыт Республики Башкортостан в создании регионального адаптационного центра

Демографическая ситуация, сложившаяся в Республике Башкортостан в последние годы, характеризуется убылью населения. При негативных изменениях возрастного состава жителей региона, обусловленных снижением рождаемости и увеличением смертности, миграция частично восполняет потери населения различных возрастных категорий. Вопрос регулирования трудовой миграции становится особенно актуальным при растущем дефиците кадров на региональном рынке труда [17].

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан в 2024 г. в республику из стран Содружества независимых государств (далее – СНГ) прибыло 8 679 чел. По сравнению с 2023 г. количество международных мигрантов увеличилось на 3 500 чел., (в 2023 г. 6474 чел.)11.

В 2023 г. по данным Росстата мигранты прибывали в основном из Таджикистана – 3628 чел. и Узбекистана – 1558 чел.12

Согласно данным Министерства внутренних дел Республики Башкортостан, всего за первые два месяца 2025 года на территории региона было зарегистрировано 23 222 иностранных граждан и лиц без гражданства. Среди них большинство составляют граждане стран, имеющих безвизовый въезд. В частности, из таких стран прибыли 10 031 человек, в то время как из государств с визовым режимом зарегистрировано 1 193 человека. Из общего числа прибывших 69,3% прибыли для трудовой деятельности, 15,3% – по частным приглашениям, 10,4% – для обучения, 1,2% – с деловыми целями, 1,1% – в качестве туристов, 0,6% – с служебными целями, а остальные 2% составляют мигранты с иными причинами приезда13.

Реализация мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в регионе предполагает взаимодействие органов исполнительной власти республики (министерства и их подведомственные организации), научных сообществ (Центр гуманитарных исследований, вузы Республики Башкортостан), национально-культурных центров, общественных организаций. Межведомственное взаимодействие всех заинтересованных участников нацелено на решение задач в сфере социально-экономического, демографического развития, защиты регионального рынка труда, создания условий для адаптации и интеграции мигрантов [18, с. 27]. Однако до настоящего времени не выстроено системное взаимодействие всех заинтересованных структур, что не даёт возможности назвать политику в области социально-культурной адаптации иностранных граждан эффективной. В этой ситуации ключевую роль в проведении адаптационной миграционной политики мог бы взять на себя Адаптационный центр, играющий роль главного координатора, организатора и администратора данной деятельности.

В 2023 году Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан было организовано проведение курсов повышения квалификации «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан как направление государственной миграционной политики России» (курсы) на базе Государствен- ного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Учебный центр государственной службы занятости населения» (Учебный центр) при поддержке Региональной общественной организации «Миграция» (далее – РОО «Миграция») [18, с. 28].

Первый модуль, включающий обучение слушателей квалифицированными специалистами в области социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов из Москвы и Санкт-Петербурга, был проведён 13–14 декабря 2022 года.

Тематика курсов включала в себя ознакомление с нормативной правовой базой; различными направлениями работы по социальной и культурной адаптации иностранных граждан; основными проблемами, связанными с адаптацией и интеграцией иностранных граждан; регулированию процессов адаптации иностранных граждан на региональном и муниципальном уровне; межведомственное и межсекторное взаимодействие в содействии адаптации и интеграции иностранных граждан; противодействие дискриминации, профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов на региональном и местном уровне; информационные и методические ресурсы для мигрантов и работающих с ними специалистов.

Второй модуль повышения квалификации специалистов (9–10 февраля 2023 г.) включал в себя активные формы обучения, среди которых:

– стратегическая сессия «Определение основных направлений комплексной программы адаптации и интеграции иностранных граждан на региональном уровне»;

– круглый стол «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан как направление государственной миграционной политики России».

Спецификой курсов стала их практико-ори-ентированность. Всего обучилось 100 человек. В том числе специалисты из органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований Республики Башкортостан, образовательных организаций , учреждений культуры, центров занятости населения, общественных организаций и национально-культурных центров республики14.

Курсы проводились в рамках проекта «Региональный центр адаптации мигрантов», поддержанного Фондом содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан, реализуемого РОО «Миграци я».

Наше исследование основано на материалах стратегической сессии и круглого стола. Участниками стратегической сессии были разработаны предложения и рекомендации для совершенствования социально-культурной адаптации мигрантов в регионе в соответствии и во исполнение федеральных и региональных нормативно-правовых актов15.

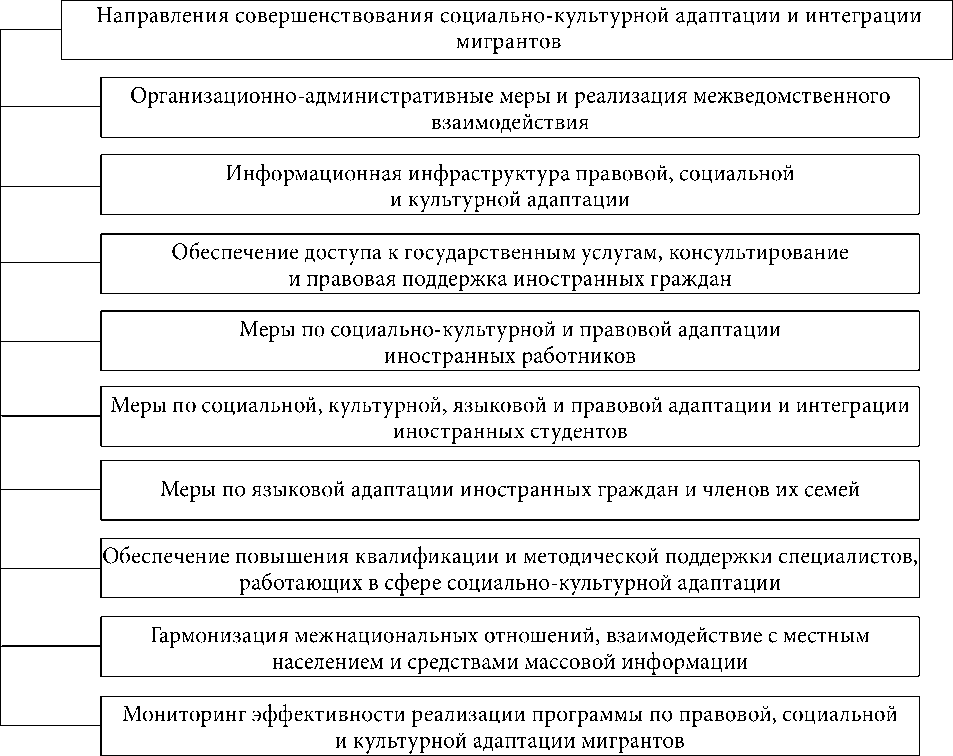

Направления совершенствования социальнокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан систематизированы авторами в 9 групп (Рисунок 2). Таким образом, в модели социально-культурной адаптации направления структурированы по уровням реализации (нормативно- правовой, институциональный, программный и практический уровни); выявленным точкам сопряжения между органами власти, институтами гражданского общества и мигрантским сообществом; механизмам согласования интересов участников адаптационной политики. Предложена модель центра как интеграционного ядра, через которое реализуются функции адаптации, профилактики конфликтности и повышения социальной устойчивости. Схема направлений на рисунке 2 отражает авторскую концептуализацию многоуровневого подхода к выстраиванию системы адаптации мигрантов в условиях региона.

Рисунок 2. Направления совершенствования социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов Figure. 2. Directions for Improving the Socio-Cultural Adaptation and Integration of Migrants

Источник: соста влено авторами.15

В контексте реализации организационно-административных мер и межведомственного взаимодействия, в первую очередь, предлагается учредить Региональный центр содействия социально-культурной адаптации мигрантов (далее – Центр). Этот Центр может быть создан в форме государственного бюджетного или автономного учреждения и будет выполнять функцию организации и координации комплексной работы в области социально-культурной адаптации мигрантов.

Цель создания Центра – содействие в успешной адаптации мигрантов в российское общество путём совершенствования механизмов адаптации и повышения уровня компетенций специалистов в сфере межнациональных отношений.

Задачи, реализуемые в процессе работы Центра: повышение уровня правовой грамотности иностранных граждан о российском трудовом, миграционном, медицинском и социальном законодательстве; повышение потенциала и уровня взаимодействия на региональном уровне специалистов общественных и государственных организаций, работающих в сфере адаптации иностранных граждан и гармонизации межнациональных отношений

Одной из главных проблем и прямым результатом отсутствия государственных программ адаптации и интеграции является изоляция мигрантов от принимающего социума и нарастание негативного отношения к ним. На сегодняшний день в Республике Башкортостан практически отсутствуют институты гражданского общества, которые способны организовать эффективное взаимодействие между государственными органами и мигрантами.

РОО «Миграция» – единственное НКО в республике, комплексно занимающееся вопросами социальной и культурной адаптации мигрантов как для взрослых, так и для детей [18, с. 29].

Данной организацией на средства Фонда президентских грантов по 2021 год реализовывался проект – развивающая адаптационная школа для детей-мигрантов «Перемена», где в летний период бесплатно проходили подготовку дети мигрантов к поступлению в первый класс общеобразовательных школ республики. Проект был ориентирован на детей мигрантов 6–7 лет, а также родителей будущих первоклассников. Всего обучено 80 человек (40 детей и 40 родителей).

В развивающей адаптационной школе для детей мигрантов «Ступеньки», которая реализовывалась в 2021–2022 годах при поддержке Фонда содействия гражданского общества Республики Башкортостан принял участие 51 ребёнок из Афганистана, Вьетнама, Казахстана, Кыргызстана,

Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. Школы продолжают функционировать при финансовой поддержке национально-культурных центров.

В рамках гранта Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан в 2022 году был поддержан проект «Региональный центр адаптации мигрантов», благодаря которому были изданы информационно-правовые издания на четырёх языках (русском, узбекском, таджикском, азербайджанском): карманные книжки, буклеты, книга для детей «Сказки без границ» [18, с. 29].

Большинство НКО и национально-культурных объединений в Республике Башкортостан действуют вне рамок единой региональной или федеральной стратегии адаптации. Их вовлечённость в процессы взаимодействия с мигрантами, как правило, носит фрагментарный характер и зависит от отдельных инициатив, а не от устойчивого механизма.

Кроме того, отсутствие федерального закона об адаптации, а также устойчивого финансирования и методической поддержки со стороны государства, существенно ограничивает возможности гражданского общества участвовать в реализации полномасштабных адаптационных программ.

Возвращаясь к структуре Регионального центра, отметим целесообразность создания основных отделов (направлений работы):

-

- языковой адаптации (курсов русского языка для иностранных граждан и членов их семей);

-

- правовой адаптации (консультирование и бесплатная правовая помощь иностранным гражданам);

-

- экономической адаптации (содействие трудоустройству и повышению квалификации);

-

- социальной адаптации (планирование и проведение программ социальной работы, взаимодействие с местным населением);

-

- культурной адаптации (разработка и проведение культурно-массовых адаптационных и интеграционных мероприятий и программ);

-

– информационный отдел (разработка и распространение информационных материалов);

-

– отдел взаимодействия с общественными организациями;

-

– отдел по развитию межведомственного и межсекторного сотрудничества.

В перспективе Центр может заниматься и формированием пакетов документов трудовых мигрантов во взаимодействии с Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан (далее УВМ МВД по РБ) и ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России».

В целях эффективного функционирования Центра необходимо выполнить следующие задачи:

-

- разработать формат регулярного межведомственного взаимодействия Центра с миграционным центром, Управлением по вопросам миграции МВД по РБ (далее – УВМ МВД по РБ), муниципальными образованиями, общественными организациями;

-

- создать и активизировать работу национальных общественных организаций и инициатив в районах республики по социально-культурной адаптации иностранных граждан;

-

- предусмотреть в государственной подпрограмме Республики Башкортостан механизмы методической, информационной и финансовой поддержки.

-

- В рамках создания информационной инфраструктуры для правовой, социальной и культурной адаптации мигрантов предлагается следующее.

В первую очередь, необходимо создать и продвигать в Интернете платформу о социальнокультурной адаптации мигрантов. Во-вторых, необходимо разработать тематический региональный сайт и/или мобильное приложение для иностранных граждан, которое будет иметь отдельные разделы для каждого района республики. На этом ресурсе будет представлена информация о законодательных нормах, порядке получения государственных услуг, полезные контакты, советы и информационные материалы на нескольких языках.

В-третьих, необходимо создать каналы в социальных сетях и мессенджерах, таких как Telegram, которые будут нацелены на социально-культурную адаптацию и интеграцию мигрантов и содержать информацию о мероприятиях и проектах о возможностях трудоустройства, изменениях миграционного законодательства России, а также о доступной правовой, социальной и психологической помощи на родных языках мигрантов. Также необходимо создать специализированные интернет-страницы и разделы на официальных сайтах государственных органов и местного самоуправления.

Кроме того, потребуется регулярно обновлять систему информирования иностранных граждан, акцентируя внимание на культурных особенностях Республики Башкортостан и России.

Поддерживая инициативу ФАДН, основными интерактивными информационными материалами для иностранных граждан должны стать видеоролики и видеокурсы, посвящённые правовой, социальной и культурной адаптации, а также изучению истории России, русского языка и основ российского законодательства. Все материалы должны разрабатываться с учётом специфики региона. К распространению и продвижению этих информационных материалов важно привлекать национальные общественные объединения, национальные культурные центры и организации, где трудятся мигранты.

Таким образом, разработка эффективных мер по социально-культурной и правовой адаптации иностранных работников, а также установление взаимодействия с работодателями, представляют собой важные инициативы. В рамках этих мероприятий планируется организовать и регулярно проводить адаптационные занятия с иностранными работниками совместно с миграционным центром, Управлением по вопросам миграции МВД России по Республике Башкортостан. Занятия организовывать в течение 10 рабочих дней после подачи документов на патенты и разрешения на работу по программе «Школа трудового мигранта».

Также предусмотрено активное участие иностранных работников в мероприятиях под девизом «Ты нужен Республике Башкортостан!», принимая во внимание правовую и социальную специфику, а также рыночные потребности республики.

Не менее важным аспектом является разработка типовых программ по социально-культурной адаптации иностранных работников, включая изучение русского языка и профилактику межнациональной напряжённости. Работодателям также будет рекомендовано способствовать участию работников в адаптационных мероприятиях на муниципальном и республиканском уровнях, при этом будет создана система поощрения для тех, кто наиболее активно поддерживает данную инициативу.

Что касается мер по социально-культурной и языковой адаптации для иностранных граждан и членов их семей, то они могут включать в себя вовлечение членов семей в деятельность местных центров социального обслуживания и подростково-молодёжных клубов на равноценной и бесплатной основе. Будет активно поддерживаться работа волонтерских курсов по изучению русского языка, культурного пространства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Мероприятия на уровне муниципалитетов должны охватывать спортивные и волонтерские инициативы, соответствующие основным принципам социальной и культурной адаптации. Кроме того, бесплатные курсы по изучению русского языка и программы поддержки «женских клубов», которые объединят местных женщин и семьи иностранцев, окажут весомое влияние на эффективную интеграцию.

Анализ экспертных оценок и институциональных условий в Республике Башкортостан позволяет предположить, что реализация региональных программ адаптации, включая создание Регионального центра, может стать действенным механизмом повышения эффективности взаимодействия между мигрантами и принимающим обществом.

На основе аналитической обработки результатов стратегической сессии были конкретизированы факторы, влияющие на социальнокультурную адаптацию мигрантов в Республике Башкортостан: недостаточная правовая информированность мигрантов о нормах и правилах пребывания в регионе; языковой барьер и ограниченные возможности для изучения русского языка; ограниченный доступ к государственным и муниципальным услугам (включая здравоохранение, образование, трудоустройство.

В результате проведённой стратегической сессии в Башкортостане был обобщён региональный опыт и систематизированы предложения экспертов, также были сделаны прогнозные оценки последствий для региона при отсутствии региональных центров адаптации. Практика организации адаптационных центров, является перспективным инструментом не только для координации усилий разных субъектов (государства, НКО, национальных диаспор), но и для выстраивания устойчивой модели управления миграцией. Таким образом, новизна исследования в том, что расширены и обоснованы возможности регионального уровня в реализации миграционной политики для тиражирования в других субъектах Российской Федерации – особенно крупных промышлен- ных центров и агломераций, которые традиционно являются зонами миграционного притяжения.

Заключение

Исследование, проведённое авторами, имело качественный и концептуально-аналитический характер. Создание адаптационного центра в Республике Башкортостан пока находится на стадии проектирования, и мы не можем утверждать, что гипотеза подтверждена в полной мере. Для проверки гипотезы и результатов деятельности регионального центра, необходимо, чтобы прошло не менее года. Однако, полученные сейчас результаты частично подтверждают гипотезу – а именно, необходимость наличия институциональных и организационных предпосылок для реализации межведомственного подхода к адаптации мигрантов.

В статье доказана перспективность модели центра как механизма повышения эффективности адаптационной политики и профилактики напряжённости.

Программа по созданию регионального адаптационного центра в Республике Башкортостан тесно связана с типовой моделью ФАДН. Это взаимодействие позволяет обеспечить гармоничное сочетание региональных инициатив по адаптации иностранных работников с общей стратегией федеральных органов власти. В результате такого сотрудничества создаётся необходимая инфраструктура, оказывающая влияние на эффективность реализации миграционной политики на региональном уровне.